自身免疫autoimmunization

机体对自身抗原所发生的免疫反应叫自身免疫,又叫自体过敏。自体的某些器官、组织可能因微生物感染、药物等因素作用后而成为抗原,机体对此种抗原发生反应,如红斑性狼疮等自身免疫性疾病即为自身免疫的表现。

自身免疫

机体对自身组织产生的异常免疫反应。由此而致的疾病称“自身免疫性疾病”,如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、慢性淋巴性甲状腺炎等。其病因尚不明,可能由于:1.组织细胞因外伤、炎症等原因发生改变成为自身抗原,刺激机体产生自身抗体和免疫淋巴细胞,从而引起病变;2.免疫调节异常,免疫活性细胞发生异常反应产生自身抗体和免疫淋巴细胞,致自身组织破坏。

自身免疫

由于某种原因,宿主对自身组织抗原的识别能力或对自身成分的免疫耐受性发生改变,以致产生自身抗体或致敏淋巴细胞,称为自身免疫。由此造成组织损伤,并引起相应的疾病,称为自身免疫病,或自身变应性疾病。必须指出,一定限度的自身免疫应答可能在正常机体内经常发生而并不致病,相反,这对清除体内退变成分,维持机体生理功能的稳定等方面,具有积极意义。

出现自身免疫,并由此引起相应的疾病,其发生机制应从机体本身的免疫功能失常和自身抗原两个方面去考察。

1. 免疫功能失常: 可能与以下机体因素有关:

(1) 禁忌细胞株恢复活动: 这是Burnet学派提出的假说。他们认为,胚胎发育期,绝大多数针对自身抗原的淋巴细胞,在与自身组织接触中形成免疫耐受性,因而对自身组织不再发生免疫应答。少数针对自身抗原的淋巴细胞在增生过程中发生细胞突变,形成突变株细胞。其中有些突变株细胞带有不同于自身成分的表面抗原 (抗原阳性突变株),故可被其他淋巴细胞破坏和消除; 有些突变株细胞不带表面抗原(抗原阴性突变株),则不受破坏,但暂时受到压抑而失去活性,称为禁忌细胞株。由于某种原因,如当胸腺功能减退或体内免疫自稳功能失调时,禁忌细胞株又可恢复活动,并不断增殖,对自身组织产生免疫应答,引起自身免疫病。

(2) 免疫缺陷: 免疫功能减退和免疫缺陷病患者,容易发生自身免疫病。这主要是由于抑制T细胞被抑制的缘故。当抑制T细胞的功能由于某种原因受到抑制时,就失去了对B细胞产生抗体的控制作用,破坏了免疫耐受性,使B细胞针对自身抗原的免疫应答加强,于是产生大量自身抗体。与此同时,效应T细胞的作用也从抑制T细胞的控制下解脱出来,从而对自身组织产生细胞免疫反应。

(3) 感染: 某些感染,尤其是病毒感染,容易造成免疫功能的抑制状态,因而容易引起自身免疫病。近年来特别重视慢病毒和缺陷病毒与自身免疫病的关系。

(4) 遗传因素: 根据患者家族调查以及关于与免疫应答基因有密切关系的HLA抗原系统的研究表明,遗传因素与某些自身免疫病的发生有重要关系。例如,有些报道认为类风湿性关节炎与HLA-Dw4有关; 自身免疫性阿狄森病中HLA-B8和Dw3的出现频率增高;慢性活动性肝炎与HLA-D(R)w3和HLA-B8有密切关系。

2. 抗原方面的因素:

(1) 抗原改变: 物理性损伤(如创伤、烧伤、辐射伤)、化学性损伤(如药物)或微生物(细菌、病毒)感染等,可使组织结构和性质发生改变; 外来物质(抗原或半抗原)又可与组织抗原相结合,形成复合抗原。这些改变了的自身抗原可被淋巴细胞误认为“非已”抗原,发生免疫应答,产生自身抗体或致敏淋巴细胞,终于使自身抗原遭到排斥。

(2) “隐蔽”抗原释放: 有些器官组织 (如晶状体、睾丸、脑和脊髓组织等)的抗原成分,从胚胎期起就与免疫器官隔绝,机体对这些器官组织的抗原未形成免疫耐受性。出生后如因某种原因(如外伤、炎症等),使这些抗原成分释放,并与免疫活性细胞接触,就有可能引起自身免疫病(如交感性眼炎)。这类自身抗原被称为“隐蔽”抗原。但是,有些事实证明,在正常情况下,可能从血液中检出这些所谓隐蔽抗原(如甲状腺球蛋白)而并不致病。

(3) 交叉免疫反应: 具有与机体的某些组织抗原成分相同的外来抗原,称为共同抗原。由共同抗原刺激机体产生的抗体,可与有关组织发生交叉免疫反应,引起免疫损伤。例如A群乙型链球菌感染后急性肾小球肾炎、急性风湿热等。

自身免疫病出现的组织损伤,其发病机制与超敏反应性疾病相同(参见“超敏反应”)。引起自身免疫病的免疫反应,大多为Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ型超敏反应,也有Ⅵ型超敏反应,个别为Ⅴ型超敏反应(如甲状腺功能亢进)。在自身免疫病中,一般不发生Ⅰ型超敏反应。自身抗体的存在是自身免疫的重要标志之一,但出现自身抗体,并不一定有自身免疫病。有些自身免疫病可出现一种以上的不同类型的免疫反应。有些自身免疫病患者,常常有发生多种自身免疫病的倾向,或者有多种自身抗体同时存在,这种现象称为自身免疫病的重叠。

自身免疫病一般分为器官特异性和非器官特异性两类。前者病变局限于某一特定器官,如淋巴细胞性甲状腺炎、自身免疫性萎缩性胃炎和恶性贫血等; 后者病变不局限于某一特定部位,往往是多器官同时受累,或出现全身性病变,如全身性红斑狼疮、类风湿性关节炎等。有些自身免疫病处于两者之间,既有一定的器官病变,又累及广泛部位,如重症肌无力、自身免疫性溶血性贫血、慢性活动性肝炎等。

自身免疫病多数是原发性的,也可继发于某些疾病。例如急性乙型肝炎早期仅有病毒抗原和抗体的一般超敏反应引起的组织损伤,当疾病发展到肝细胞有严重损害时,可产生针对肝细胞蛋白抗原的自身抗体。这种抗体与肝细胞发生自身免疫反应,可能是慢性活动性肝炎的主要发病原因。

自身免疫性溶血性贫血 临床上出现溶血性贫血,同时血中有红细胞自身抗体者,称自身免疫性溶血性贫血。本症属Ⅱ型超敏反应,病因和发病机制尚未明了,可能与免疫系统的功能缺陷或失调,以及使用某些药物或病毒感染,使红细胞表面抗原成分发生改变等因素有关。由于产生的抗体有“温”型和“冷”型两种,而将本病分“温”抗体型和 “冷” 抗体型。在37℃能致敏红细胞的抗体称“温”型抗体,主要是IgG(个别为IgM)。一部分“温”型抗体是完全抗体,能使红细胞自行聚集; 在37℃经48小时即出现自身溶血。多数“温”型抗体是不完全抗体,此类自身抗体几乎全部覆盖在红细胞表面,有的与补体结合在一起。不完全抗体可用抗球蛋白试验证明之。有的红细胞表面不能证明自身抗体,但有补体粘连在细胞上,此时可出现对补体的阳性反应。患者血清中可无游离的“温”型抗体,如出现这种抗体,表示病情更严重。“温”抗体型自身免疫性溶血性贫血可单独发病,也可见于全身性红斑狼疮、溃疡性结肠炎和药物过敏等。

在0~4℃与红细胞发生特异性反应,而在37℃又与红细胞自行解离的抗体,称为“冷”型抗体,又名冷凝集素。患者红细胞在低于20℃时可自行聚集,加温后又复原。“冷”型抗体多为IgM,有的是IgG,两者均固定补体。“冷”型抗体与红细胞结合后可自行解离,而留下补体在红细胞表面,37℃作补体抗人球蛋白试验可示阳性反应。“冷”型抗体对“Ⅰ”型血型抗原有特异性,能和“Ⅰ”型红细胞发生反应。继发于传染性单核细胞增多症的本症患者,其体内出现的“冷”型抗体往往是针对“i”血型抗原的。大多数正常人红细胞为“Ⅰ”型,血清中有抗 “i”抗体,而无“冷”型抗体; 胎儿脐带血的红细胞则有“i”抗原而无“Ⅰ”抗原,因此可用脐带血来鉴别获得性自身免疫性溶血性贫血。

还有一种“冷”型自身抗体,在20℃以下可与患者自身红细胞或含有P血型抗原的正常红细胞发生反应,37℃时在补体参与作用下可引起溶血。这类抗体见于睡眠性阵发性血红蛋白尿的患者。

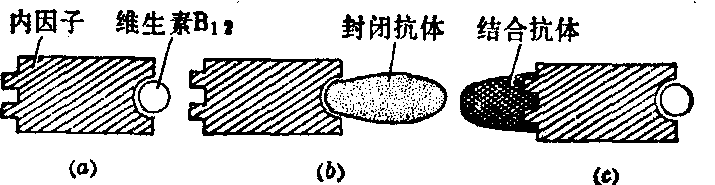

恶性贫血 这是和萎缩性胃炎密切相关的自身免疫病。萎缩性胃炎患者的胃粘膜萎缩,主细胞和壁细胞减少或消失,因而内因子生成和维生素B12的吸收发生障碍。在慢性萎缩性胃炎或恶性贫血的患者,可以检出两种胃自身抗体,即壁细胞抗体和抗内因子抗体。壁细胞抗原是脂蛋白。患者血清和胃液中有抗壁细胞抗体存在,通常为IgG,少数为IgA。内因子系由胃壁细胞所分泌的糖蛋白,与维生素B12结合形成稳定的复合物后,被远端空肠上的受体吸收。抗内因子抗体有两种类型,即封闭抗体和结合抗体。封闭抗体作用于内因子与维生素B12结合的部位,因而阻断游离维生素B12与内因子的结合。结合抗体可与内因子的另一端结合,因而既可与游离的内因子,又可与内因子-维生素B12复合物结合。萎缩性胃炎患者可以有抗壁细胞抗体,但很少有抗内因子抗体。出现抗内因子抗体,就提示有可能发展成为恶性贫血。抗壁细胞抗体的产生及其对胃粘膜的损伤,并由此发生萎缩性胃炎的机制尚未明了; 抗内因子抗体导致维生素B12吸收障碍,以及由此发生恶性贫血的作用机制也还有争论。有人认为,遗传因素对本病的发生可能具有重要意义。

两种类型的抗内因子抗体

(a)内因子-维生素B12复合物; (b)封闭抗体妨碍

维生素B12与内因子的结合; (c)结合抗体与维生素B12-内因子复合物结合

淋巴细胞性甲状腺炎 又名桥本甲状腺炎。女性发病多于男性。甲状腺进行性肿大。甲状腺实质萎缩,间质有淋巴细胞、浆细胞浸润和纤维化。甲状腺滤泡结构为淋巴样组织所代替,并形成具有生发中心的淋巴滤泡。患者血中存在三种不同的自身抗体,即抗甲状腺球蛋白抗体、抗甲状腺细胞微粒体抗体以及抗甲状腺胶体抗原的抗体。甲状腺抗体主要是IgG,少数为IgA。体外组织培养证明,抗甲状腺细胞微粒体抗体损伤甲状腺上皮细胞,是器官特异性的细胞毒抗体,可能有特殊的临床意义。目前认为,引起病损的主要是Ⅵ型超敏反应。无论抗甲状腺球蛋白抗体或抗甲状腺细胞微粒体抗体,必须与甲状腺细胞上的抗原结合,再与K细胞结合,才能破坏甲状腺上皮细胞。有人认为,效应T细胞引起的细胞免疫反应,在本病发病中也起重要作用。

全身性红斑狼疮 病因未明,可能与遗传有关。感染(特别是病毒感染)、非特异性物理刺激 (如紫外线照射等)及精神刺激,可诱发本病。长期以来,免疫系统的稳定功能失常被看成是本病的重要发病因素。近年来多数人认为,本病的发生与抑制T细胞功能低下,以致对B细胞的调节作用丧失有密切关系。本病患者血清中可检出多种自身抗体,如抗核抗体(包括核蛋白抗体、DNA抗体等)、红细胞抗体、白细胞抗体、血小板抗体、某些凝血因子的抗体,以及对核糖体 (ribosome)抗原的抗体、类风湿因子等。DNA-抗DNA抗体系统在全身性红斑狼疮的发病中有特别重要的意义。血清DNA的来源,可能是外源性的,例如来自细菌或病毒; 但多数人认为是内源性的,即来自被破坏的细胞。紫外线亦能使DNA变性而使之获得免疫原性。抗核抗体属7SIgG,与受损的细胞核成分结合后,形成抗原抗体复合物,在补体的协同作用下,复合物被粒细胞吞噬,形成所谓红斑狼疮细胞(LE细胞)。这种抗核抗体又称红斑狼疮因子。检查患者血液或骨髓中有无LE细胞,是诊断本病的重要指标之一。在患者的许多组织内所看到的圆形或卵圆形的苏木精小体,相当于LE细胞。目前认为,抗核抗体-核抗原-补体形成的免疫复合物,可沉着在肾脏和其他器官的微血管内皮中,引起弥散性血管炎和严重的组织损害。发病期间,患者血清中补体水平可明显下降,是出现免疫复合物反应的一个重要证据。与此同时,患者血清中可出现抗红细胞、抗血小板和抗凝血因子的自身抗体,能直接损害靶细胞,是患者经常伴发溶血性贫血、血小板减少和出血的重要原因。

类风湿性关节炎 原因未明。绝大多数患者的血清和关节滑液内可以检出与患者本身的IgG(抗原)发生反应的自身抗体,称为类风湿因子(RF)。类风湿因子与患者本身的IgG可结合成为RF-IgG复合物。在一定条件下,这种复合物又离解为RF和IgG。患者关节腔渗出液中可有RF和IgG的复合物、IgG和补体的复合物,以及补体成分C3和C4。能与类风湿因子发生免疫反应的自身抗原 (IgG) 可能是来自病毒感染或其他原因引起的变性IgG。它能刺激B细胞产生自身抗体。病变发生的主要机制可能是RF-IgG复合物固定补体后,沉着在关节滑膜组织,引起免疫复合物反应,然后由粒细胞释放的溶酶体酶破坏滑膜组织甚至损伤软骨。细胞免疫反应在发病中也起一定作用。除类风湿因子外,患者血清中还可以出现其他自身抗体,如抗核抗体,少数病人可以出现LE细胞。

急性风湿热 是一种主要累及关节和心脏结缔组织的炎症性疾病,常常发生于感染A群乙型链球菌以后。本症是机体在感染链球菌后所产生的抗链球菌抗体,与关节滑膜、心瓣膜和心肌的某些抗原成分发生交叉免疫反应而引起的自身免疫病。近年证明,由链球菌细胞壁抗原刺激机体产生的抗体,可与瓣膜糖蛋白和结缔组织抗原发生交叉免疫反应而损伤结缔组织,引起关节滑膜炎和心瓣膜炎; 而链球菌的细胞膜抗原刺激机体产生的抗体,则可与心肌、骨骼肌和小动脉平滑肌发生交叉免疫反应,损伤肌和血管组织,引起心肌炎和血管炎等病变。链球菌感染后肾小球肾炎 在感染A群乙型链球菌(主要是M型第12、4、25和49型)后发病。本病的主要发病机制是: A群乙型链球菌的某些抗原成分和肾小球基底膜抗原密切相关,患者体内产生的抗链球菌抗体,能和肾小球基底膜发生交叉免疫反应。这时形成的抗原-抗体复合物沉积在肾小球基底膜,损伤肾小球而引起疾病。肾炎的持续发展机制不明,有人推测,链球菌感染后受损的肾小球基底膜的抗原性可能发生改变而成为自身抗原,针对这种抗原的自身抗体,能使肾炎持续发展。此外,机体对链球菌以及对肾小球基底膜的细胞免疫反应,也可能是持续性肾损伤的重要原因。

重症肌无力 因神经肌肉传递障碍而发生的进行性肌肉无力症。本症几乎累及全身骨骼肌。最常受累的是眼和面部肌肉。其发病机制,目前认为是由于神经肌肉接头处的乙酰胆碱受体作为抗原,刺激机体产生自身抗体,抗体作用于乙酰胆碱受体,从而阻断神经肌肉的传递所致。抗乙酰胆碱受体的抗体属IgG,可通过胎盘自患病的母体转输给胎儿,新生儿可因此出现短暂的肌无力症。胸腺病变可影响免疫系统的功能状态,可能是诱发本症的重要因素(参见“神经肌肉传递障碍”)。

溃疡性结肠炎 为原因不明的急性或慢性结肠粘膜炎性疾病,其发病机制不甚清楚。过去一直从体液免疫方面去寻找本病的发病机制。曾经发现,患者血清中可检出抗结肠抗体(IgA、IgG或IgM),切除结肠后抗体可持续存在; 抗人结肠粘膜自身抗体,可与大肠杆菌O14的脂多糖浸出液发生交叉免疫反应; 在患者血清中有和大肠抗原起反应的抗体存在; 在肠粘膜固有层中可发现抗肠道细菌的抗体及其与相应抗原结合的免疫复合物,免疫复合物的持续存在可促使炎症不断发展,等等,似乎说明体液免疫机制与本病的发生密切相关。目前多数学者认为,溃疡性结肠炎是以细胞免疫反应为主的自身免疫病。本病可证明有非特异性和特异性的细胞免疫反应,这种反应和大肠杆菌也有交叉免疫关系。

交感性眼炎 由于一只眼睛的损伤,累及脉络膜组织和晶状体后,使原来处于“隐蔽”状态的组织抗原与免疫组织接触,并引起自身免疫,由此产生的抗体或致敏淋巴细胞,可与健眼的同一抗原发生交叉免疫反应,致使健眼发生炎症,称交感性眼炎。健眼发病一般在病眼受伤2周至2个月以后。从患者血清中可检出抗脉络膜抗体,但病变也可由迟发型超敏反应引起。

自身免疫autoimmunity

是指机体免疫系统对自身成分发生免疫应答的现象。

自身免疫

autoimmunity

- 足听器是什么意思

- 足唡是什么意思

- 足-嘴试验是什么意思

- 足囚协会是什么意思

- 足围是什么意思

- 足国之道,节用裕民,而善臧其余是什么意思

- 足国之道,节用裕民,而善臧其余。是什么意思

- 足国之道,节用裕民,而善臧其馀。是什么意思

- 足国用是什么意思

- 足地是什么意思

- 足坛是什么意思

- 足坛卓别林是什么意思

- 足坛常青树是什么意思

- 足垢是什么意思

- 足壮是什么意思

- 足备是什么意思

- 足多是什么意思

- 足夜是什么意思

- 足够是什么意思

- 足够利益标准是什么意思

- 足够实力理论是什么意思

- 足够的数量是什么意思

- 足够的茶水和丰盛的饭食是什么意思

- 足够而有剩余是什么意思

- 足够食用是什么意思

- 足大趾是什么意思

- 足大趾端是什么意思

- 足太阳是什么意思

- 足太阳之别是什么意思

- 足太阳之正是什么意思

- 足太阳之筋是什么意思

- 足太阳标本是什么意思

- 足太阳疟是什么意思

- 足太阳穴是什么意思

- 足太阳经别是什么意思

- 足太阳经病是什么意思

- 足太阳经筋是什么意思

- 足太阳经筋病候是什么意思

- 足太阳络脉是什么意思

- 足太阳脉是什么意思

- 足太阳膀胱经是什么意思

- 足太阴是什么意思

- 足太阴之别是什么意思

- 足太阴之正是什么意思

- 足太阴之筋是什么意思

- 足太阴心痛是什么意思

- 足太阴标本是什么意思

- 足太阴气绝是什么意思

- 足太阴疟是什么意思

- 足太阴经是什么意思

- 足太阴经别是什么意思

- 足太阴经病是什么意思

- 足太阴经筋是什么意思

- 足太阴经筋病候是什么意思

- 足太阴络脉是什么意思

- 足太阴脉是什么意思

- 足太阴脾经是什么意思

- 足太陰是什么意思

- 足太陰之别是什么意思

- 足太陰之正是什么意思