自我中心

是指个体在为人处事时以自己的需要和兴趣为中心,不考虑他人的个性特征。瑞士心理学家皮亚杰认为儿童6,7岁以前是自我中心主义,一切以自己的喜好出发,不能客观地、从他人的立场出发去认识事物,常用自己的观点去代替别人的意见。儿童期的自我中心可视为儿童正常发展的表现,但成人的自我中心则是一种不成熟的人格表现。其特征是:处处以自我为出发点,对问题的看法和分析主观化,不考虑或接纳他人意见,把自己的意愿强加于人,固执己见,自以为是,盲目自大,常常不能与人和谐相处,只关心自己的利益得失,很少关心他人,处处与人争夺优先权,出了差错则推卸责任,甚至发展到自私自利、极端的个人主义。

自我中心ziwo zhongxin

❶指人的一种个性特征。自我中心意指处处以自己的利益和兴趣为出发点,只关心自己的利益得失,而不考虑别人的利益;不设身处地地为别人着想,以自己的经验经历处理问题,以自己的态度和想法代替别人的想法和态度; 遇到问题时固执己见,和他人关系不和谐等。

❷皮亚杰的术语。与自我中心相关的有自我中心年龄、自我中心主义、自我中心思维、自我中心言语等术语。皮亚杰认为,6、7岁以前的儿童处于自我中心阶段。自我中心思维是7岁前阶段特有的,儿童倾向于从自己的立场和观点去认识事物,而不从客观的、他人的立场去认识事物的思维方式。自我中心主义是7岁前儿童心理的一大特征,儿童最初的世界完全以动作和身体为中心, 婴幼儿多按自己的感情、需要去判断和理解事物及与别人的关系等。皮亚杰还认为, 18个月时, 儿童发生一次普遍的“去自我中心化”过程。这时,儿童一方面还保持着自我中心状态,另一方面又开始了它的相反状态,构成了此时期儿童心理发展的特殊运动。

自我中心Ziwo zhongxin

皮亚杰的儿童心理发展理论中所使用的概念,指6、7岁之前儿童的心理特点,儿童早期对世界的认识完全是以他自己的身体和动作为中心的,是“自我中心主义的”。在这个时期,儿童的自我和外部世界还没有明确分化开来,他们所体验和感知到的印象是浑然一体的,造成被体验和被感知的事物都成为自身的活动,把所有被体验和被感知的事物都和自己的身体联系起来,把自己当作宇宙的中心。因此,这个阶段的儿童只能根据自己的需要和感情去判断和理解周围世界及和他人的关系等,而完全不能注意别人的意图、观点和情感,不能从别人的角度去看问题,也不能从事物自身的规律和特点去认知问题。这种自我中心主义是由于还没有把自我和外部世界相分化,因此和成人的利己主义是完全不同的。与此相对,皮亚杰认为儿童大约在出生之后18个月的时候,会发生一场“哥白尼式”的革命,即一种普遍的“去自我中心”的过程,使儿童开始把自己从客观世界中区别出来,把自己与他人区别开来。这个去自我中心的过程一直到学龄期开始才逐渐完成。

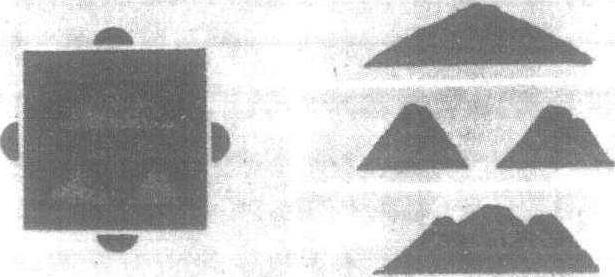

左:三山实验示意图

沙盘上摆着三座山,一座大,两座小,让儿童设想如果坐在

沙盘周围四个不同的位置,看到的情景将是怎样的。

右:从不同位置观察所看到的情景

皮亚杰的“三山实验”说明了儿童的自我中心思维

自我中心Ziwozhongxin

在社会活动中,考虑问题、处理事情以我为核心,只关心自己的利益,不考虑别人的利益和处境。在自我中心的心理支配下,往往不能很好地尊重他人,甚至产生支配他人的意向。这就容易与别人发生隔阂,产生矛盾、误会和纠纷,同时也使自己感到孤立、空虚、压抑,对个人的身心健康不利。当前,不少小学生在家庭中是全家人的核心,父母对他们娇生惯养,百依百顺,致使一些孩子滋长了以我为中心的自私心理,只顾自己,斤斤计较个人得失。在家庭中,一切都要满足他的各种要求,不合心意就耍性子、发脾气;在学校和班集体中、喜欢拔尖、独占,不关心他人,对他人缺乏感情和同情心。这种自我中心意识如不改变,将会使他们形成固执、孤僻、不合群的习性。教师发现学生身上开始出现由于自我中心意识而造成的不良习惯和表现时, 应当下决心采取措施, 进行矫正。要教育他们爱父母、爱老师、爱同学,鼓励他们和同学、小伙伴建立真正的友谊,互相学习,取长补短,唤起他们关心、爱护、同情他人的感情,逐步使他们形成心中有他人,心中有集体,心中有祖国、有人民的思想感情。

自我中心ego-centricity

(1) 亦称“自我中心主义”。皮亚杰的认知发展理论术语。个体在行为、观念上以自己为主,不考虑他人的人格倾向。感知运动阶段(出生至2岁)的婴幼儿对世界的认识和情感以自己的身体和动作为中心,自我意识尚未分化,属于“无意识的自我中心”。前运算思维阶段(2~7岁)的儿童只能以自我经验为中心,只有参照自己才能理解别的事物,认识不到还有他人或外界事物的存在,也认识不到自己的思维过程。一般要到具体运算思维阶段,儿童才能逐步脱离这种自我中心主义。(2) 为人处世以自己的需要和兴趣为中心,只根据自身经验去认识和解决问题,不考虑他人的人格倾向。

自我中心

皮亚杰儿童心理研究用语。指个体在行为和观念上从自己出发,不顾他人的人格倾向。表现为在行为和活动中,以自己的需要和兴趣为中心,只关心自己的利害得失,不体会外界环境和他人感受,只根据自己的经验感受认识和解决问题,固执己见,感情冷漠,人际关系紧张,自我观念不成熟。处于感知运动和前运算阶段的儿童表现明显。成人阶段也有个体如此表现。皮亚杰认为感觉运动阶段后期的儿童会出现“去自我中心化”的现象。

- 日条形图是什么意思

- 日条形图的形态是什么意思

- 日杳杳以西颓兮,路长而窘。是什么意思

- 日林是什么意思

- 日根季是什么意思

- 日根季是什么意思

- 日根季是什么意思

- 日歌是什么意思

- 日毂行天沦左界,地机激水出东溟。倒排山岳穷千变,阖辟云雷竦百灵。是什么意思

- 日比谷公园是什么意思

- 日氮康采恩是什么意思

- 日汉世界地名译名词典是什么意思

- 日汉体育词汇是什么意思

- 日汉公害辞典是什么意思

- 日汉公害辞典是什么意思

- 日汉农业机械词典是什么意思

- 日汉农业机械词典是什么意思

- 日汉农业词典是什么意思

- 日汉化学化工常用词汇是什么意思

- 日汉医学词汇是什么意思

- 日汉原子能词汇是什么意思

- 日汉反义词词典是什么意思

- 日汉地震学词汇是什么意思

- 日汉地震学词汇是什么意思

- 日汉塑料工业技术词汇是什么意思

- 日汉大辞典是什么意思

- 日汉天文学词汇是什么意思

- 日汉对照基础日本语学习词典是什么意思

- 日汉小词典是什么意思

- 日汉惯用词组辞典是什么意思

- 日汉惯用词组辞典是什么意思

- 日汉成语俗语词典是什么意思

- 日汉成语谚语词典是什么意思

- 日汉拖拉机、内燃机、汽车、农业机械常用词汇是什么意思

- 日汉数学词汇是什么意思

- 日汉无线电技术词汇是什么意思

- 日汉日用化学工业词汇是什么意思

- 日汉机电工业辞典是什么意思

- 日汉机电工程词典是什么意思

- 日汉机电工程词典是什么意思

- 日汉林业词汇是什么意思

- 日汉气象学词汇是什么意思

- 日汉水利水电工程词典是什么意思

- 日汉汉日地名译名手册是什么意思

- 日汉汉日植物学词汇是什么意思

- 日汉汽车技术词典是什么意思

- 日汉汽车技术词典是什么意思

- 日汉汽车拖拉机词典是什么意思

- 日汉汽轮机燃气轮机词汇是什么意思

- 日汉泵词汇是什么意思

- 日汉测绘词汇是什么意思

- 日汉港工词典是什么意思

- 日汉炼油辞典是什么意思

- 日汉炼油辞典是什么意思

- 日汉环境科学词典是什么意思

- 日汉电子计算机常用词汇是什么意思

- 日汉真空技术词汇是什么意思

- 日汉矿业词汇是什么意思

- 日汉科技词汇大全是什么意思

- 日汉纺织工业词汇是什么意思