腔上囊bursa cloacalis

鸟类所特有、并以培育B-淋巴细胞为主要功能的初级淋巴器官。位于泄殖腔背侧,以短柄开口于肛道。幼雏出壳时其体积较小,性成熟前后发育达最高峰,此后逐渐萎缩直至完全消失,其萎缩退化过程发生的迟早和快慢,与鸟类的品种,性别和生活条件有关。

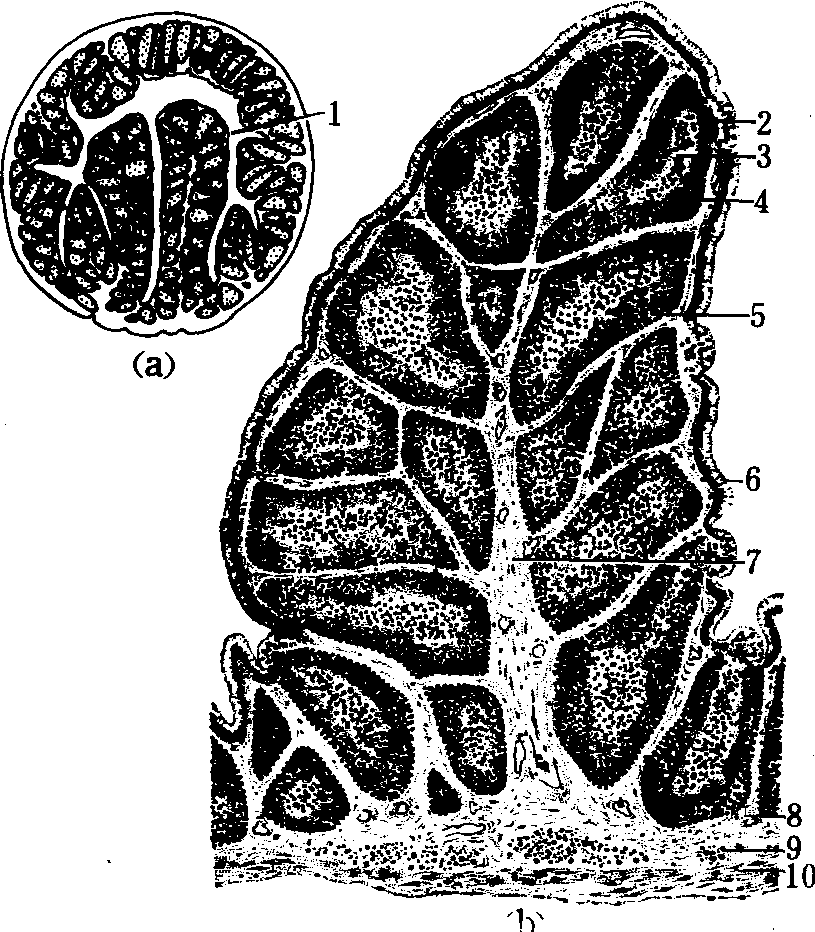

组织结构 具有管状器官的组织结构特点,但粘膜特殊,具发达的纵行皱襞,如鸡可达12~14条。粘膜上皮主要为假复层柱状上皮,局部为单层柱状或立方上皮,在与淋巴小结连接处则为复层上皮,细胞聚集成簇,有如瓶塞。固有层中含呈圆形,卵圆形或不规则多边形的淋巴小结样结构,称史丹纽氏滤泡,由浅色的髓质和深色的皮质,以及介于两者之间的一层未分化的上皮细胞及基膜组成(见图)。

髓质 具有上皮性网状细胞支架,无网状纤维和毛细血管; 支架中多为大、中淋巴细胞,可不断分裂分化成B细胞。此外,还有许多巨噬细胞,胞质内含有大量被吞噬的淋巴细胞残留物,与胸腺皮质内的巨噬细胞相似。

鸭腔上囊粘膜皱襞横切面

(a)腔上囊横切; (b)粘膜皱襞横切

1. 淋巴小结髓质部与粘膜上皮连接处; 2. 淋巴小结髓质部; 3. 淋巴小结皮质部;4. 毛细血管;5. 粘膜上皮;6.小梁; 7. 粘膜下层;8. 内纵肌层; 9. 外环肌层; 10. 浆膜

皮质 仅数层细胞,具网状细胞和网纤支架,以及毛细血管,支架中细胞排列紧密,大多为中、小淋巴细胞,也有若干巨噬细胞。淋巴细胞仍可继续分裂分化,带有膜抗体的淋巴细胞也较多,但未见浆细胞。据推测新形成的B细胞进入毛细血管,再通过血液循环转移到次级淋巴器官和其他淋巴组织中,皮质与髓质之间。

未分化上皮及其基膜 位于皮质与髓质之间,与粘膜上皮及其基膜相连续,说明淋巴小结样结构的形成与粘膜上皮关系密切。近年有人报道,在腔上囊背侧近短柄处粘膜内存在一片主要由T细胞组成的游散性淋巴组织,意义不明。

功能 上皮性网状细胞能分泌激素,诱导从骨髓迁移来的干细胞分裂分化,形成带有不同膜抗体和不同特异性B细胞,经血液循环播种到次级淋巴器官和其他淋巴组织中,参与体液免疫活动。有人认为腔上囊还能分泌影响红细胞生成,以及肾上腺和甲状腺生理活动的激素。

腔上囊bursa cloacalis

又称泄殖腔囊。鸟类泄殖腔背侧的囊状淋巴上皮器官。1621年由法布里修斯(Fabricius)首先发现,又名法氏囊(bursaFabricii)。形态结构因鸟种和年龄有不同。鸡和火鸡的呈球形憩室,4~5月龄时发育最大,性成熟时开始退化,10月龄时仅为一纤维小囊,最终完全消失。鸭和鹅的为圆柱状盲囊,鸭的退化略晚于鸡,鹅的到24月龄才退化。囊腔黏膜形成富含淋巴小结的纵行皱壁,鸡有12~14条,鸭、鹅仅两条。囊内的狭腔以小孔开口于泄殖腔。来自骨髓的造血干细胞进入腔上囊后,受囊体分泌激素的影响,迅速增殖,分化成B淋巴细胞,又称囊依赖细胞。切除腔上囊的幼雏,特异性抗体的产生受到显著抑制。鸡感染传染性腔上囊炎后,腔上囊淋巴细胞受破坏,常使体液免疫受到抑制,机体免疫功能下降。

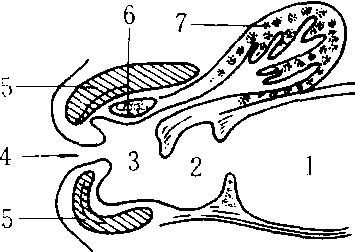

幼禽泄殖腔正中矢面

1.类道 2. 泄殖道 3. 肛道 4. 肛门 5. 括约肌 6. 肛腺 7.腔上囊

腔上囊barsa of fabritius

又叫法氏囊,系鸟类特有的一种免疫机构。位于肠道末端,泄殖腔的后上方,在胚胎期乃至性成熟前含有丰富的淋巴组织结构,性成熟期退化。其主要功能是衍生免疫活性细胞(浆细胞的前身)——β-淋巴细胞。

腔上囊

即法氏囊。

腔上囊

腔上囊又称Fabricius囊,为椭圆形盲囊,位于泄殖腔后上方,为鸟类特有的器官。囊壁由粘膜、肌层和浆膜组成。粘膜内有许多淋巴上皮小结,由密集的淋巴细胞、巨噬细胞和上皮性网状细胞等组成。腔上囊是鸟类培育B细胞的中枢淋巴器官。人和哺乳类无腔上囊,它们培育B细胞的器官称类囊器官。

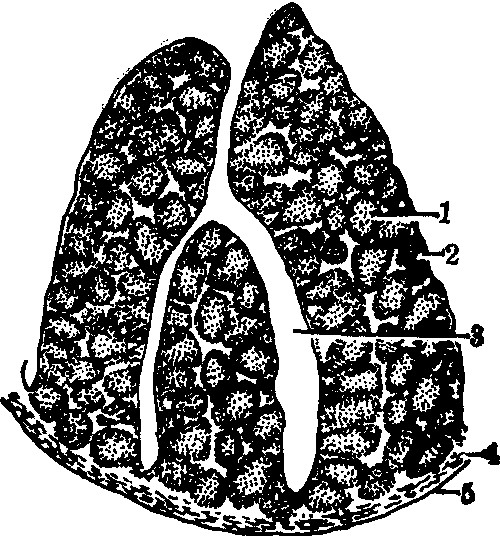

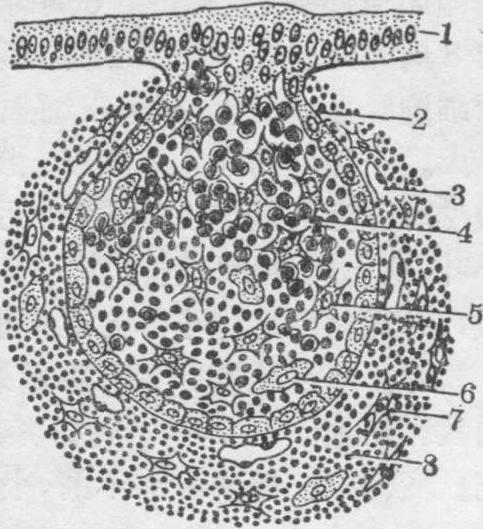

腔上囊的结构 腔上囊的壁由粘膜、肌层和浆膜组成。浆膜很薄,由间皮和少量结缔组织组成,覆盖囊的外面。肌层薄,分纵行肌和环行肌,以环行肌较厚,肌层收缩可将腔内的液体排出。粘膜厚,向腔内隆起,形成9~12条纵行皱襞。表面被覆单层柱状或假复层柱状上皮,无杯状细胞。位于淋巴上皮小结表面的上皮细胞游离面有许多短的微绒毛,胞质内有吞饮小泡,能吞饮腔内的大分子物质。固有膜内含许多圆形或卵圆形的淋巴上皮小结(图1)。淋巴上皮小结又名腔上囊淋巴滤泡,其形状虽与一般淋巴小结相似,但结构与功能均与一般淋巴小结有明显的差别。淋巴上皮小结可分皮质和髓质,髓质位于小结中央,一侧仍与表面上皮相连,着色较淡。髓质由上皮性网状细胞、幼稚的B细胞和巨噬细胞等组成(图2)。髓质中心的上皮网状细胞呈星形,其突起藉桥粒相连。髓质四周有一层立方形上皮,它与腔面的上皮相连。髓质无网状纤维,也无血管和神经。皮质包裹髓质,由较密集的中、小淋巴细胞、巨噬细胞和网状细胞等组成,有许多网状纤维和毛细血管。皮质和周围的结缔组织有明显的境界。髓质内的淋巴细胞较大而幼稚,它们分裂分化为中、小淋巴细胞移入皮质,在皮质内仍继续分裂分化,但有丝分裂象减少。在皮质内形成带有特异性膜抗体的B细胞,穿过血管壁入血流,迁入脾或其它淋巴组织内。腔上囊在孵化前三天开始输出B细胞。如在孵化前三天切除此囊,则小鸡孵化后缺乏B细胞,丧失产生抗体的能力。小鸡腔上囊近开口的背侧粘膜内有淋巴细胞弥散浸润区,主要由T细胞构成,具有胸腺依赖区的特征,故有人认为腔上囊具有周围淋巴器官的许多特点,但其意义不明。腔上囊在第三月小鸡发育至最大,长约3cm,雄性重约3.5g,雌性重约1g。此后渐退化。腔上囊的发生 第7天鸡胚已见小囊状的腔上囊原基,其壁由假复层柱状上皮构成。第10天时囊渐长大并与泄殖腔通连。上皮和附近的间充质增生,开始形成粘膜纵皱襞。上皮和间充质内已见由卵黄囊迁入的胞质嗜碱的造血干细胞,为中等大的淋巴细胞。第13天可见含淋巴细胞的上皮局部增厚,形成淋巴上皮芽长入间充质,即淋巴上皮小结的原基。上皮芽周围间充质较密集,开始形成小结的皮质。第17天时,囊壁纵皱襞固有层已充满大小不等的淋巴上皮小结,已可分出髓质和皮质。第21天时小结继续长大,相互靠近挤压成多边形。小结间有薄层结缔组织分隔,其中无淋巴细胞。

图1 小鸡腔上囊粘膜皱襞中的淋巴上皮小结

1.淋巴上皮小结 2.粘膜皱襞的表面上皮 3.囊腔 4.肌层 5.浆膜

图2 腔上囊淋巴上皮小结构造模式图

1.粘膜上皮 2.基板 3.毛细血管 4.髓质 5.上皮性网状细胞 6.巨噬细胞 7.网状细胞 8.皮质

类囊器官 腔上囊为鸟类培育B细胞的中枢淋巴器官。哺乳类和爬行类也发生B细胞,但其发生的器官尚未确知,故称它为类囊器官。有研究证明,人和哺乳类胚胎期的肝、脾和骨髓能培育B细胞,出生后仅骨髓能继续培育B细胞。人胚第9周时肝内依次出现带有胞质抗体的幼B细胞和带有sIgM膜抗体的B细胞。小鼠出生后骨髓内有核细胞中约有1/4为淋巴细胞,其中大多数是骨髓内新形成的带有sIgM膜抗体的处女型B细胞,每天约有108个B细胞从骨髓进入周围淋巴器官和淋巴组织中。氚标记胸腺嘧啶核苷和125I抗IgM抗体双标记法的研究表明,能分裂的幼B细胞是母细胞样的大淋巴细胞,分裂后需一天才开始出现少量sIgM膜抗体,此后3~4天内继续增多,并出现Ia抗原、Fc受体、C3受体和sIgD膜抗体,成为处女型B细胞。它们从血窦外发生,然后穿越内皮入血窦。在某些窦内所含的B细胞数量几乎与红细胞的数量相近,它们可能在窦内还要经过一个短时间的成熟过程,然后经血流迁入周围淋巴器官。

先前一度认为哺乳类和人肠淋巴组织、扁桃体和回肠淋巴集结等是类囊器官。但其后的许多实验证明,它们含有的淋巴细胞均由胸腺和骨髓迁入,是具有免疫活性的T细胞和B细胞,于受抗原刺激时能发生局部的免疫应答,故它们应属于周围淋巴器官和淋巴组织。

- Guanidine acetate是什么意思

- Guanidine acetic acid是什么意思

- Guanidine carbonate是什么意思

- Guanidine hydrochloride是什么意思

- Guanidine nitrate是什么意思

- Guanidine sulfate是什么意思

- Guanidine thiocyanate是什么意思

- Guanine是什么意思

- Guanine hydrochloride monohydrate是什么意思

- Guanine sulfate dihydrate是什么意思

- Guanosine是什么意思

- Guanosine-2′(3′)-monophosphate disodium salt是什么意思

- Guanosine-2′∶3′-cyclic monophosphate sodium salt是什么意思

- Guanosine-3′(2′)-monophosphate是什么意思

- Guanosine-3′∶5′-cyclic monophosphate potassium salt是什么意思

- Guanosine-3′∶5′-cyclo monophosphate sodium salt hemihydrate是什么意思

- Guanosine-3′-monophosphate disodium salt是什么意思

- Guanosine-5′-diphosphate disodium salt from yeast是什么意思

- Guanosine-5′-diphosphate trisodium salt from yeast是什么意思

- Guanosine-5′-monophosphate disodium salt是什么意思

- Guanosine-5′-triphosphate barium salt是什么意思

- Guanosine-5′-triphosphate disodium salt是什么意思

- Guanosine-5′-triphosphate monosodium salt是什么意思

- Guanosine-5′-triphosphate tertalithium salt是什么意思

- Guanosine-5′-triphosphate trilithium salt是什么意思

- Guanosine-5′-triphosphate TRIS salt是什么意思

- Guinea pig leukaemia virus(Jungeblut & Kodza)是什么意思

- Guinea pig oncovirus是什么意思

- Gum arabic powder是什么意思

- Gum benzoin是什么意思

- Gum copal是什么意思

- Gum dammar是什么意思

- Gum ghatti是什么意思

- Gum guaiac是什么意思

- Gum mastic是什么意思

- Gum sandarac是什么意思

- Gum tragacanth powder是什么意思

- GWC-RWL柔软滑爽防水剂是什么意思

- G-13C膨胀烟丝设备是什么意思

- G-13膨胀烟丝设备是什么意思

- G-40型干泥线制备粉料设备是什么意思

- G.D121型卷烟机是什么意思

- G.DX1型软盒小包包装机是什么意思

- G.DX2-NV型翻盖硬盒小包机是什么意思

- H000002 普通语言学是什么意思

- H000124 中国学术名着提要·语言文字卷是什么意思

- H000124 中国学术名着提要·语言文字卷是什么意思

- H000207 世界文学名着妙语大全是什么意思

- H000207 世界文学名着妙语大全是什么意思

- H000331 黄侃论学杂着是什么意思

- H000331 黄侃论学杂着是什么意思

- H000340 王力论学新着是什么意思

- H000340 王力论学新着是什么意思

- H000355 语文近着是什么意思

- H000355 语文近着是什么意思

- H000639 籀廎遗着辑存是什么意思

- H000639 籀廎遗着辑存是什么意思

- H000789 郑学丛着是什么意思

- H000789 郑学丛着是什么意思

- H001216 文言语法新着是什么意思