脾pí

人和脊椎動物的內臟之一。在胃的左下側。王延壽《王孫賦》:“儲糧食於兩頰,稍委輸胃脾。”

脾pí

通“膍”。pí。牛胃,也称牛百叶。《大雅·行苇》二章: “嘉肴脾臄,或歌或咢。”《说文》:“脾,牛百叶也。”段玉裁注:“谓之百叶者,胃薄如叶,碎切之,故云百叶。”徒击鼓曰咢。此句:嘉肴是百叶毛肚和口条为好,有人合乐唱歌,有人光把鼓敲。

脾

读音p·i(ˊ),为i韵目,属i—er韵部。符支切,平,支韵。

❶人和动物的内脏之一,在胃的左下侧,既是淋巴器官,又是血库。

脾

〔pi〕liant nqed.

脾气 〔pi·qi〕had loul; ghobghand.

脾性 〔pi xing〕had loul.

脾脏〔pi zang〕liant nqed.

〗。

〗。 〗。

〗。

脾pí

人和高等动物的内脏之一,在胃的左侧。有过滤血液、产生淋巴细胞及储血等功能。

脾

人和高等动物内脏之一 椭圆形,呈深紫色,在胃的左下侧,有制造新血球,破坏老血球及储血等机能:~脏。

椭圆形,呈深紫色,在胃的左下侧,有制造新血球,破坏老血球及储血等机能:~脏。

○~气((一)性情。(二)急躁的情绪)︱~性(性情;习性)︱醒~(㈠消遣解闷。(二)拿人开心取笑)。

脾pí

人和高等动物的内脏之一,能产生淋巴与抗体,在胃的左侧,也叫脾脏:脾胃│脾气│心脾。

脾

五脏之一。位于腹中,其经脉络胃,与胃为表里,在体合肉,开窍于口。其主要功能是:

❶运化水谷精气,并输布到全身各处。人体气血、精液等维持生命活动的重要物质,均来源于饮食水谷的精微,故古人合称脾胃为“后天之本”。《素问·经脉别论》说:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺。”

❷统摄血液,使血液循经而行。《难经·四十二难》说:“脾主裹血,温五脏。”

❸脾主肌肉,其荣在唇。饮食入胃,通过脾的运化吸收,以营养肌肉。营养充足,则肌肉丰满;营养不良,口唇色泽多萎黄不华。《素问·五脏生成篇》说:“脾之合肉也,其荣唇也。”

❹脾主四肢。四肢所赖以活动者,来自食物所化之阳气,但必经脾之转输乃得。故《素问·太阴阳明论》说:“脾病而四肢不用,何也?岐伯曰:四肢皆禀气于胃,而不得至经,必因于脾,乃得禀也。”通过气功锻炼,可以使三焦气机畅通,脾胃之升降和利,运化水谷机能健旺。练功后食欲增进,机体的营养加强,这就体现了“脾主身之肌肉”的道理。练功中往往自觉肠鸣辘辘,是肠气流畅的征兆。有些大便溏薄的患者,练功后可使大便正常,说明由于脾胃的运化功能加强后,小肠的分化作用也得到改善。

脾pi

脾寒 脾气 脾胃 脾性 脾虚 脾脏 醒脾 巢脾1 牛脾气沁人心脾

脾pí

人的重要内脏之一,在胃的左侧。中医指的脾又常不限于脾脏本身:此病是忧虑伤~,肝木特旺,经血所以不能按时而至。(十·230)

脾pí

脾pí

原为中医学里的一种名称。后指人和高等动物的内脏之一,人的脾在胃的左侧。1857年合信《西医略论》卷中:“脾伤,深者必死。”

脾

讀爲雞脾朓之脾。《儀禮·既夕禮》:“東方之饌,四豆,脾析蜱醢,葵菹蠃醢。” 鄭玄注: “脾,讀爲雞脾肶之脾。”

亦稱“上藏”、“黄婆”、“脾土”。五臟之一,位於胃之左下側,爲貯藏血液之場所及最大之淋巴器官。其功能:司運化,統攝血液,主四肢和肌肉等。與胃爲營血化生之源。其稱始見於先秦典籍,今沿稱。《素問·靈蘭祕典論》:“脾胃者。倉廪之官,五味出焉。”張隱菴注:“脾乃倉廪之官,主運化水穀之精。”《説文·肉部》:“脾,土藏也。”宋·蘇軾《與孫運句書》:“脾能母養餘藏,故養生家謂之黄婆。”《紅樓夢》第十回:“右關需而無神者,乃脾土被肝木克制。”

脾*

C6A2

(一)pi脾脏,人和某些动物的内脏器官,位于胃的左下部,椭圆形,赤褐色,有过滤血液、更新血球、贮藏脂肪、产生淋巴球与抗体等功能。

(二)pai牛胃。

消化器官

胃:胃(~酸;~液;健~;开~) 食肠水谷之海 仓廪之官

道家称胃:太仓 中池

胃腔:脘(胃脘)

脾脏:脾(脾土)

道家称脾:黄媪

胰脏:胰(胰子) 膵

胆:胆(胆囊;~管;~道;~汁;悬~)精斗

肠子:肠(~腔;~壁;大~;小~;空~;肓~;迴~;结~;十二指~)

大肠:胴 盘肠

柔细的肠:丝肠

肓肠末端的突起:阑尾

肠的末端:肛(肛门;肛管) 尻 粪门 便门 魄门 屁眼 谷道 余窍 后阴 后门 后窍 烛营

肛门和尿道:阴窍

阴部和肛门:下窍

脾spleen

五脏之一。位于腹中。是消化、吸收与转输营养和水液以供动物体生命活动所需的重要器官,故有“脾胃为后天之本”之说。其经脉络于胃,与胃相表里。

功能:❶主运化。包括运化水谷精微和输布水液,前者是指脾能运化水谷精微,输布全身,供给机体各方面的需要,以维持动物正常的功能活动。若功能失常,则会出现腹胀、腹泻、食少、精神倦怠、消瘦、营养不良等症。后者是指脾在运化水谷精微的同时,还对机体的水液有调节作用;若功能失常,就会导致泄泻、腹水、水肿、痰饮等的发生。

❷统血。脾气能统摄血液,使之不外溢于脉外。脾气虚弱,失去控摄功能,可出现慢性便血、尿血或子宫出血等出血证候。治疗时常采用“补脾摄血”和“引血归脾”之法。

❸主肌肉、四肢。肌肉的生长发育及丰满有力, 有赖脾运化水谷精微的充养。脾气健运, 营养充足, 则肌肉丰满, 四肢有力; 反之, 则肌肉消瘦, 四肢痿软。《黄帝内经·素问》:“脾病而四肢不用。”

❹开窍于口,其华在唇。口为脾之外窍,食欲和味觉与脾的功能有关。《黄帝内经·灵枢》: “脾气通于口, 脾和则口能知五谷矣。”唇也能反映脾的功能状态。脾气健运, 口唇运动灵活, 红润光泽。脾虚则唇色淡白无华,口唇无力,松弛下垂; 脾寒则蹇唇似笑; 脾有热毒则口唇溃烂; 脾虚湿邪, 则口唇歪向一侧。

脾spleen

位于腹腔血液循环通路上的次级淋巴器官。无输入淋巴管和淋巴窦,但有输出淋巴管和血窦。

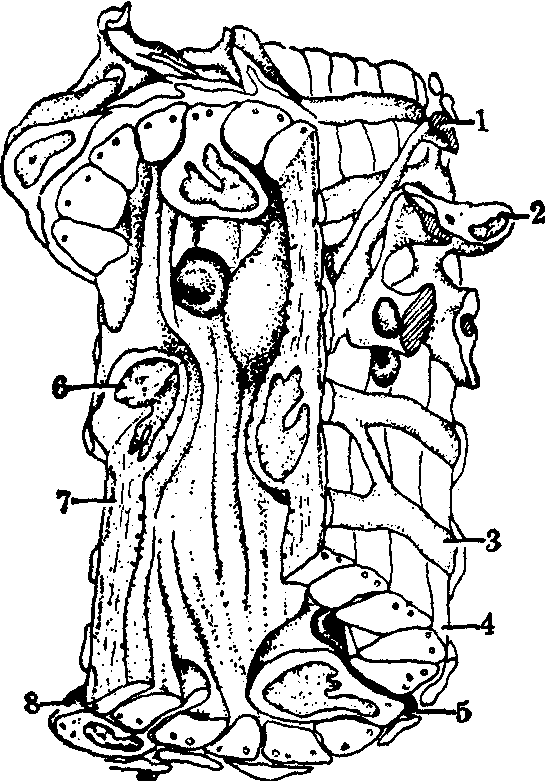

组织结构 外包被膜,由浆膜和一层富含平滑肌的致密结缔组织组成。被膜伸入脾内形成小梁,也含有平滑肌,小梁相互连结组成丝瓜络状支架,支架中布满脾实质称脾髓,包括白髓与红髓。

白髓 由淋巴组织绕动脉而成。其中弥散性淋巴组织称为动脉周围淋巴鞘,淋巴小结称为脾小体。前者为胸腺依赖区,主要居留T细胞,当抗原刺激引起细胞免疫应答时,体积增大; 后者结构同一般淋巴小结,其帽与明区朝向红髓,主要居留B细胞,在进行体液免疫应答时,其体积增大,数量增多。

红髓 穿插在白髓之间,富含血液,新鲜时呈红色故名。由边缘区、脾索和脾窦组成。❶边缘区。为白髓与红髓的移行部,淋巴细胞比白髓少,但比红髓多,其中B细胞多于T细胞,还含有大量巨噬细胞和各种血细胞。中央动脉分支形成的毛细血管常直接开口于此,故边缘区是淋巴细胞从血液进入白髓和红髓的重要通道,也是大部分血液进入红髓前被滤过处以及脾内各有关细胞首先接触抗原的地方。

❷脾索。为相互连结成网的条索状淋巴组织。主要是B细胞居留处,还含有许多巨噬细胞、浆细胞和各种血细胞。在猪和反刍兽,还分布有许多与小梁相连接的散在平滑肌纤维。

❸脾窦穿插于脾索之间,是一些相互连通的血窦,其大小和形状变化很大,结构较特殊,其内皮细胞称里细胞,呈长梭形,沿脾窦长轴纵行排列,细胞之间有明显间隙,细胞外为不完整的基膜和环行的网状纤维,从而使脾窦成为可扩大和缩小的栅栏状多缝隙结构,有利于各种血细胞穿过。

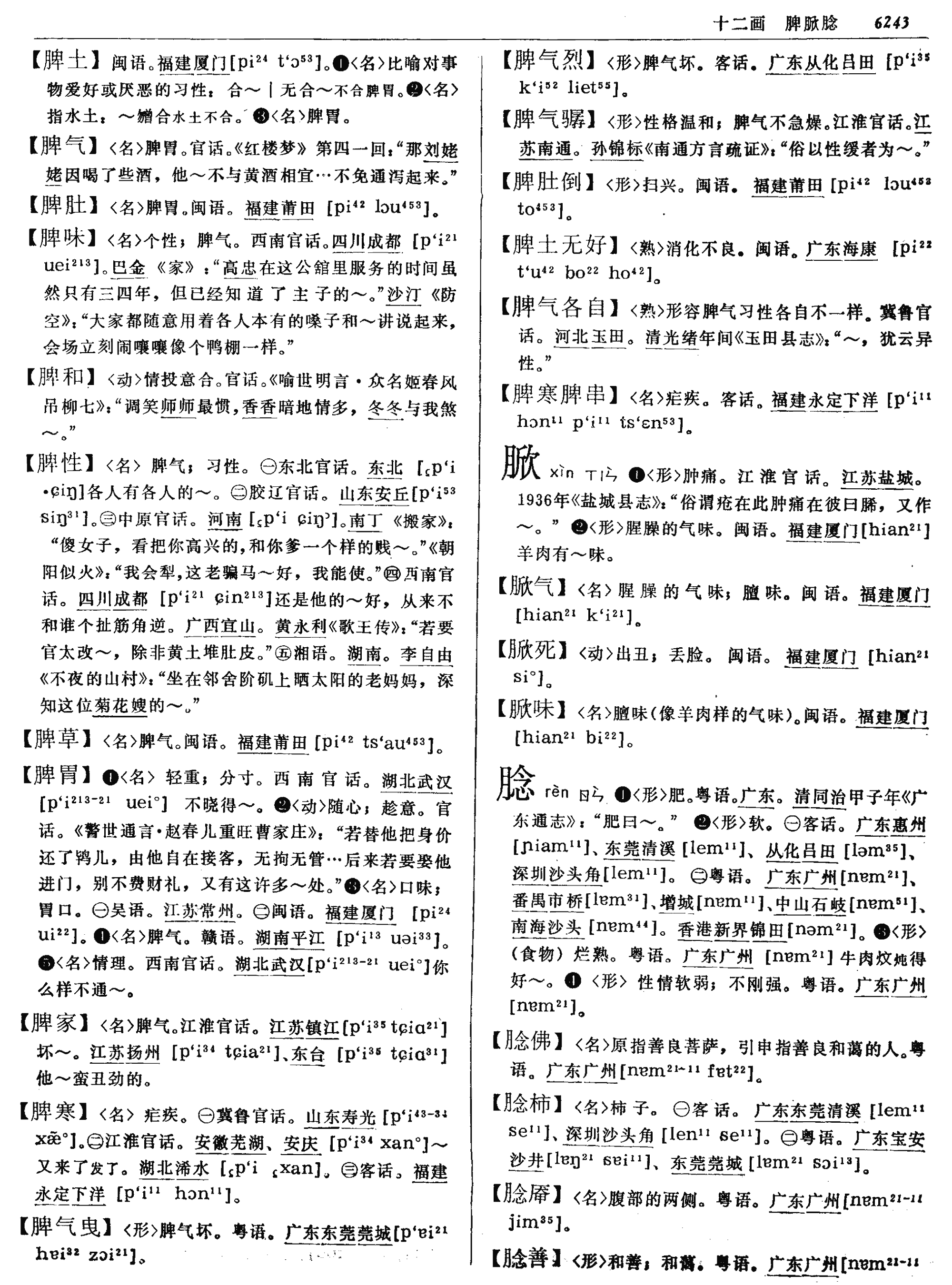

血液通路 脾动脉从脾门进入小梁形成小梁动脉,再进入白髓失去外膜而形成中央动脉,后者沿途发出许多分支,或在淋巴小结组成毛细血管网,或在动脉周围淋巴鞘内穿行最后终止于边缘区; 其主干则进入脾索形成髓动脉、鞘毛细血管或动脉毛细血管,其中鞘毛细血管内皮较厚,基膜不完整,外围有富含巨噬细胞的网状组织所形成的椭圆形鞘,即所谓椭球。当脾内平滑肌松弛时,血液可缓慢地通过其网状组织进入红髓,收缩时则可迫使血液直接从管腔流向动脉毛细血管。但有些动物的鞘毛细血管不发达,动脉毛细血管或与脾窦相通连,或直接开口于脾索,最后,仍经脾窦汇合形成脾静脉离脾(见图)

脾的血液通路模式图

1. 小梁静脉; 2. 小梁; 3. 血窦;4. 动脉毛细血管;5. 鞘毛细血管;6. 髓动脉; 7. 开放的毛细血管;8. 暗区; 9. 帽;10. 亮区;11. 边缘区;12. 动脉周围淋巴鞘;13. 中央动脉; 14. 小梁

功能

滤过血液 边缘区、脾索和椭球都含有大量巨噬细胞,不仅能有效地清除侵入血液内未经“处理”的细菌和抗原物质,还能吞噬衰老的红细胞、退化的白细胞和血小板并将其分解。

参与免疫应答 过程与淋巴结相似,含B细胞较多,是动物体内产生抗体的重要器官。切除脾后,可导致动物产生抗体的能力降低,血液中衰老红细胞数量增多。但由于其功能是非特异性的,可由其他器官代偿,故切除脾后动物仍能生存。

造血 胚胎时期能生成各种血细胞。出生后,仅马和反刍兽在数周内仍能形成红细胞,成年动物则能生成淋巴细胞。因其仍含有少量干细胞,故在严重失血或患某种疾病时,可恢复其生成各种血细胞的能力。

储血 脾窦和脾索内都可储存大量血液。需要时,通过脾内平滑肌纤维的收缩,可将所储血液释放入血液循环。

脾

❶五脏之一。与胃相为表里。主运化水谷精微,输布全身,供应各方面的需要,维持人体的正常的功能活动。《类经》卷三: “脾主运化……五味入胃,由脾布散,故曰五味出焉。”脾与胃为营血化生之源,故称为后天之本。又主运化水湿,对体内水分的输布有重大影响,如脾气虚弱,失却运化水湿的能力,即会导致水肿的发生。《素问·至真要大论》: “诸湿肿满,皆属于脾。”又能统血,统摄血液于脉管内而不致外溢。又主肌肉,肌肉的丰满及活动正常与否,与脾的功能有密切关系。《素问·阴阳应象大论》:“脾生肉……在体为肉。”脾开窍于口,其荣在唇,“脾气通于口,脾和则口能知五谷矣” (《灵枢·脉度》),而脾的功能状态亦往往可从唇色反映出来。

❷推拿部位名。见脾经条。

脾

❶五脏之一。主要代表人体消化系统的功能。除统管血液一项外,与西医所说的脾的机能无关。它的基本功能有: 益气生血,营养肌肉,健壮四肢; 统摄周身血液,使之循行于脉中,以防出血; 运化水湿,调节体液,防止水液聚积和水肿。所以,某些消化系统疾病、水肿病、出血,以及肌病,都可能与脾有关。

❷推拿部位名。见脾经条。

❸古“髀”字。

脾

人体最大的淋巴器官。中国成年人脾的各径和脾的重量,平均值为:男子脾长13.36 cm,脾宽8.64 cm,厚3.07 cm,脾重155.84 g;女子脾长13.09 cm,脾宽8.02 cm,厚3.05 cm,脾重138.43 g。脾的位置常随体位、呼吸及胃肠充盈程度而变化。5.76%~35%的人有副脾,少则1个,多则4~5个。

脾pi

人体内最大的淋巴器官。位于左季肋区的后外部,介于胃、左肾与膈肌之间,正对第9~11肋,呈卵圆形。脾活动性较大,可因体位、呼吸与周围器官充盈程度而改变。呈暗红色。脾周围有一层来自腹膜的浆膜包裹,浆膜下为被膜,由胶原纤维组成,胶原纤维深入脾内部与网状纤维一起构成脾的支架; 脾的髓部分红髓、白髓两种,白髓为致密结缔组织,红髓是由白髓之间的脾窦和脾索组成,脾索中有大量血液,还有淋巴细胞、巨噬细胞和血循环中的其他各种细胞。脾血窦能贮存血液,脾脏在胚胎时期是一重要的造血器官,出生后白髓仅能产生淋巴细胞。脾脏中丰富的淋巴细胞和巨噬细胞能参与免疫反应。

脾spleen

系人体内最大的免疫器官。由淋巴组织组成。近年证明具有重要免疫功能。位于左季肋部,第九~十一肋的深面,其长轴与第十肋一致。正常时在肋弓下摸不到脾。脾的大小可因其充血量多少变动很大,成人脾约重110~200g。脾分为膈、脏两面,前、后两缘,上、下两端。前缘常有2~3个脾切迹;膈面与膈相依;脏面与胃、左肾、结肠左曲相对,其中部有一纵裂为脾门,与胰尾相接触,脾的血管、神经由此出入。脾分被膜和实质两部分。脾可贮存大量的血液,在需要时排出,并能破坏衰老的红细胞,吞噬致病的微生物和异物;胚胎时期脾是造血器官,成人只能产生淋巴细胞。很多疾病可引起脾肿大;脾破裂较为常见;近年对损伤脾尽量行修补术而保留之。

脾

网状内皮系统。位于左膈下及左上腹,膈面隆起,脏面有脾门与胰尾相接,脾血管和神经由此出入。分成被膜和实质两部分,为实质性脏器,血流丰富,质脆,易损伤及出血。正常人脾在左肋弓下,摸不到,若因病变充血时可明显肿大。脾具有贮存血液,破坏衰老红细胞,调节血量和产生淋巴细胞的作用,在婴幼儿有造血和免疫的功能。

脾

五脏之一。与胃相表里。主要功能是:1.主运化。运,转运输送;化,消化吸收。指脾有消化、吸收、转输、布散营养物质与水液的功能。人体气血、津液等维持生命活动的重要物质,均来源于饮食水谷的精微,故称“脾为后天之本”。2.主统血、主升清。指脾有统摄血液,防止其逸出脉外的作用和升清气,维持内脏正常位置的作用。若脾气虚不统血,则见便血、崩漏;脾不升清则头晕、泄泻;脾气(中气)下陷则久泄脱肛、内脏下垂。3.主肌肉四肢。指脾运化水谷精微,充养肌肉四肢,使肌肉壮实,四肢灵活有力。4.脾气通于口。饮食、口味与脾的运动功能密切相关,故有“脾开窍于口”之说。5.脾的经脉为足太阴经,与足阳明胃经相表里。

脾pí

人和高等动物的内脏之一,在胃的左下侧,椭圆形,赤褐色。有制造与破坏血球、产生淋巴球与抗体、调节脂肪和蛋白质的新陈代谢、贮存铁质等功能。

脾spleen

是血循环管道上的淋巴器官。位于左季肋区,其长轴与第10肋平行。可随体位、呼吸而移动,正常在肋弓下不应触及。脾有前、后两端,上、下两缘及内、外两面。其上缘有2~3个脾切迹,是触诊脾的标志。脾内侧面中央有血管、神经出入的脾门。脾由大量血窦和淋巴组织构成,质脆,色暗红。脾有造血、贮血和产生抗体参与体内免疫的功能。在脾附近的脾胃韧带或大网膜中,常有大小不等孤立的脾组织块,称副脾。

脾pí

❶五脏之一。其经脉络胃,与胃相为表里, 在体合肉, 开窍于口。脾主运化水谷精微和水湿; 统摄血液, 使其能正常地循行于经脉, 不使外溢; 主四肢、肌肉的营养活动。脾与胃为营血化生之源, 被称为后天之本。

❷推拿部位名。见脾经条。

脾

脾是略呈椭圆形的淋巴组织实质性器官,质地柔软脆弱,呈暗红色,其大小和重量有很大的个体差异,在同一人,也可因功能状态的不同,而有较大改变。

脾位于左季肋部,胃底与膈之间; 在左侧腋中线上恰与第9~11肋相对,其长轴与第10肋的方向基本一致。正常人的脾在肋弓下不能触及。脾的位置可因体位、呼吸和胃的盈虚等因素而不同。平卧比站立时平均约高2.5cm。脾可区分为膈、脏两面,前、后两端和上、下两缘。膈面平滑隆凸,伏贴于膈的腹腔面,与左肺、左胸膜相对。脏面凹陷,近中央处的脾门是血管神经和淋巴管出入之处。脏面的前上部与胃底相贴,称为胃面; 后下部与左肾和左肾上腺接触,名为肾面;下部与结肠左曲相接,为结肠面; 结肠面与脾门之间有胰面,与胰尾毗邻。脾上缘较薄锐,朝向前上,为膈面与胃面的分界; 此缘可见几个切迹,扪诊时可借切迹之有无辨认肿块是否脾。下缘较钝,朝向后下,是膈面与肾面的分界。后端钝圆,朝向后内;前端较阔,朝向前外。

脾的血管、淋巴管和神经 脾动脉进入脾之前的分支变化甚大,入脾后,循脾小梁分支,称为小梁动脉,继而进入脾髓,形成中央动脉及笔毛动脉。脾的静脉起自血窦,小静脉进入脾小梁成为小梁静脉,最后汇合成脾静脉,由脾门出脾,汇入门静脉。脾本身是个淋巴器官,其淋巴管仅见于被膜和大的小梁内,在脾门处汇成较粗大的淋巴管,注入脾淋巴结。脾的神经来自腹腔神经丛,主要为交感神经的节后纤维,伴随血管进入脾内,布于脾被膜和小梁的平滑肌以及脾髓内的血管。

脾的功能 脾是淋巴器官。其主要功能是滤血、造血以及参与免疫反应。脾内吞噬细胞可清除血液中的异物、细菌以及衰老的血细胞(特别是红细胞)。胚胎时期,脾能产生各种血细胞,出生后,脾仅产生淋巴细胞; 但在某些病理状态下,脾仍可恢复制造各种血细胞的功能。脾由淋巴组织构成,有产生抗体的能力,参与免疫反应。脾虽然有上述的功能,但摘除后,并不影响生命,因其它淋巴器官可以代替脾的功能。

脾的变异 在脾的附近,特别在胃脾韧带和大网膜中常可见到由被膜包裹的脾组织小块,称为副脾。约10~40%的人有副脾存在,其大小不等,一般直径为0.2~3cm;数目不定,一般只有1~3个,有时可能更多。因脾功能亢进而行脾切除手术时,应同时切除副脾,否则副脾可发生代偿性脾功能亢进。

脾

脾是人体最大的淋巴器官,主要由淋巴组织和丰富的血窦组成。脾的实质分白髓、边缘区和红髓三部分。脾没有输入淋巴管,其功能主要是滤过血液和参与免疫,也贮存血小板。胚胎期它曾是造血器官。出生后它已不造血,但仍保留造血能力;某些疾病时,仍能发生各种血细胞,称髓外造血。

脾表面包裹被膜,由致密结缔组织和少许平滑肌组成。被膜外还覆盖浆膜。脾的一侧有深凹,称脾门,血管、淋巴管和神经由此出入。被膜和门的结缔组织伸入实质,分支相连形成粗的支架,称小梁。小梁间还有网状细胞和网状纤维组成的密网,其内容纳多种细胞。

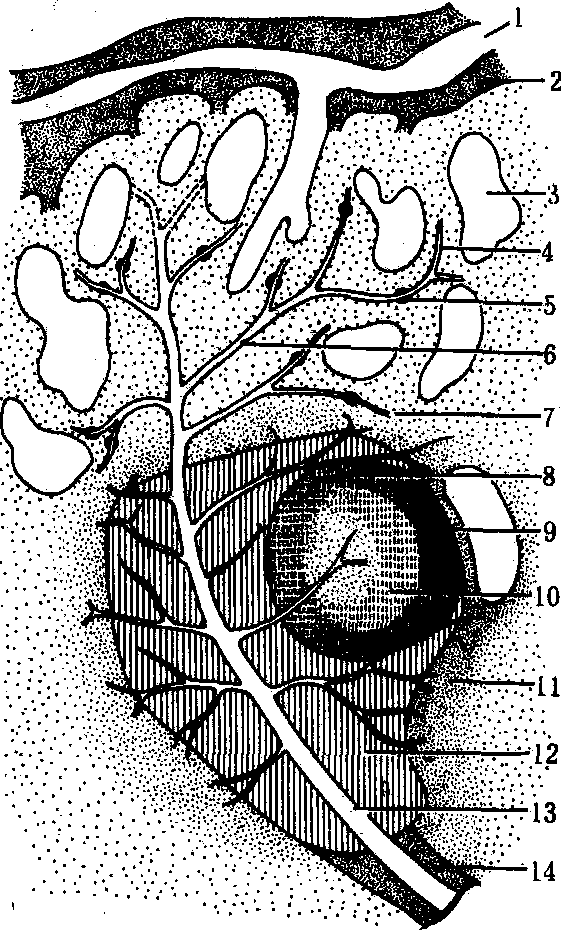

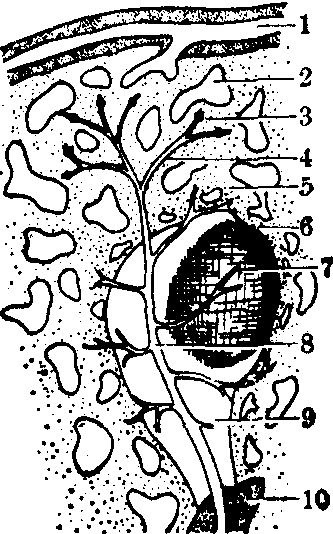

白髓在新鲜脾切面上为散在的灰白色小点,约占实质的20%。白髓沿动脉分布,由两部分组成。一部分是由弥散淋巴组织组成的动脉周围淋巴鞘(图1),含许多T细胞,围绕中央动脉及其分支分布,是胸腺依赖区。另一部分为淋巴小结,也称脾小结,是分布在动脉周围淋巴鞘沿途的淋巴组织团,其组成与一般的淋巴小结相同,也可有生发中心(图1)。在有生发中心时,也分帽、明区和暗区,帽面向红髓。淋巴小结主要含B细胞。白髓的发育程度随个体年龄和免疫功能状态有较大的变化。出生后和年幼时白髓较多;年长时白髓减少,红髓增多。动脉周围淋巴鞘于发生细胞免疫应答时变厚,淋巴小结在发生体液免疫应答时增多并变大。

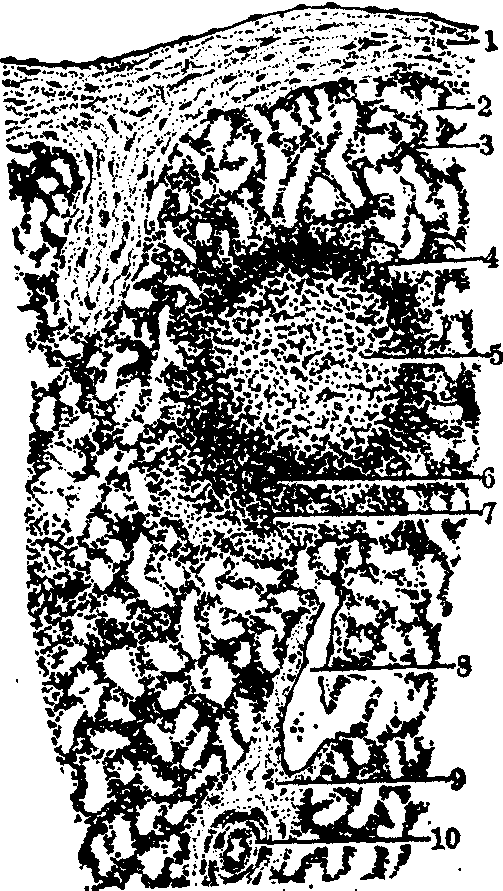

红髓在新鲜脾切面上呈暗红色,充满在小梁和白髓之间,较白髓松软。红髓含丰富的血窦,也称脾窦(图1)。脾窦间的组织呈不规则的索,互相连接成网,称脾索。脾窦为不规则形的血管,管径约12~40μm。窦壁内皮细胞呈长杆状,顺血窦长径排成栅状,有短突与相邻的内皮细胞相连。细胞间有0.5μm的空隙。细胞内有许多微丝,微丝的收缩或可调节细胞间隙的宽度。内皮周围有不完整的基板和网状纤维支持(图2)。由于脾窦呈栅状并有较宽的孔隙,便于血细胞穿过。脾窦能贮存红细胞,于某些动物如狗甚发达,人仅能贮存40ml左右。

图1 脾的结构模式图(光镜)

1.被膜 2.脾窦 3.脾索 4.边缘区 5.脾小结 6.中央动脉 7.动脉周围淋巴鞘 8.小梁静脉 9.小梁 10.小梁动脉

图2 脾窦立体结构模式图

1.网状纤维 2.成纤维网状细胞 3.基膜 4.内皮细胞 5.正穿过窦壁的红细胞 6.内皮细胞核 7.微丝束 8.正穿过窦壁的白细胞

脾索由网状组织作支架,内含许多淋巴细胞、巨噬细胞、浆细胞及各种血细胞和血小板。淋巴细胞大多由白髓发生,移入脾索。由笔毛动脉末端入脾索的血细胞大多可穿过窦壁重入血流,但衰老和有缺陷的细胞及病原体和异物等则滞留于脾索,被巨噬细胞吞噬清除。红细胞解体时遗留的铁,贮存于细胞内,转运到骨髓供作造血的原料。脾功能亢进时,可破坏大量正常的红细胞而致贫血。脾切除后其功能可由别的淋巴器官和骨髓代偿,但血流中衰老和异形的红细胞常较多。某些病原体侵入人体时,脾常肿大并充血,巨噬细胞增多,吞噬功能增强,是防御功能的表现。

白髓和红髓之间有界限不清的移行区,宽约80~100μm,称边缘区(图3)。此区含淋巴细胞和红细胞较少。脾窦也小,称边缘窦。由白髓中央动脉分出的毛细血管,开口于边缘窦或此区的淋巴组织中。此区含B细胞多,也含T细胞,也是血流淋巴细胞进入淋巴组织的重要通道。进入的淋巴细胞由此区移入白髓和红髓。此区巨噬细胞多,是首先接触抗原并发生免疫应答的重要所在。淋巴细胞经脾的再循环较快,约2~3小时。

脾动脉由脾门入脾,在小梁内分成小梁动脉(图3)。后者分支为中央动脉进入实质,由动脉周围淋巴鞘围绕。中央动脉沿途发出分支供应脾小结和淋巴鞘并伸入边缘区。中央动脉邻近红髓时,分成几支血管,紧靠一起,形如笔毛,称笔毛动脉(图3)。每条笔毛动脉分支入红髓,因管壁构造和管径不同,分为三段。第一段最长称髓动脉,管壁有薄层平滑肌。髓动脉分成常有厚鞘包裹的分支,称鞘毛细血管(图3)。此段血管的鞘,人比哺乳类的薄,呈梭形,成自几层同心环绕的巨噬细胞和网状纤维。每支鞘毛细血管分成2~3条终末毛细血管,它们的末端如何终止,见解不一(图3)。有些学者主张开放循环学说或“慢循环学说”,认为毛细血管末端开放于脾索,血液经脾索缓慢过滤后入脾窦(图3)。另有人主张封闭循环学说或“快循环学说”,认为毛细血管直接通连脾窦。现有的证据表明,这二种终止方式可能都有。由于有的毛细血管开放于脾索,故脾索中常含许多红细胞、白细胞和血小板。脾窦汇成腔大壁薄的髓静脉。这些静脉合成更大的静脉分布于小梁中,称小梁静脉。它们汇合成脾静脉经脾门出脾。

图3 脾血循环模式图

1.小梁动脉 2.血窦 3.鞘毛细血管 4.笔毛动脉 5.脾索 6.边缘区 7.脾小结 8.中央动脉 9.动脉周围淋巴鞘 10.小梁

脾没有输入淋巴管,只在被膜和较粗的小梁中见输出淋巴管。脾的神经来自腹腔神经丛,几乎全是无髓纤维,随脾动脉进入。神经束伴随动脉并分支分布到中央动脉和笔毛动脉。神经末梢止于血管和小梁的平滑肌。已见许多神经纤维进入白髓和红髓,但是否在其内形成神经末梢,还不清楚。

脾

脾位于中焦,与胃互为表里,开窍于口,其华在唇。脾的生理功能主要有主运化、主统血、主肌肉四肢、主口与唇等,中医临证时,都以此作为指导实践的理论根据。它是气血生化之源,为人体赖以生存的“后天之本”,在脏腑学说中占有重要的地位。我国古代医学家,对脾的位置、大小、重量等,均有记述。如《医籍考》中说:脾位于“肺之下,心之左。”《难经·四十二难》也说:“脾重二斤三两,扁广三寸,长五寸,有散膏半斤。”近年来,对于脾的实质进行了一些研究,从其初步的资料来看,脾除了包括消化系统的主要机能外,还涉及到神经、代谢、免疫、内分泌等系统,称为多器官系统的综合功能单位。

主运化 是指脾有主管饮食物的消化、吸收和运送各种营养物质的功能。如《素问·厥论》说: “脾主为胃行津液者也,”《灵兰秘典论》说:“脾胃者,仓廪之官,五味出焉。”明代医学家张介宾在《类经·十二官》注释中说: “脾主运化,胃司受纳,通主水谷。”均指此意。脾的运化功能,包括两个方面:一是食物的消化、吸收和运送。食物经过胃的腐熟,初步消化后,下送于小肠以“泌别清浊”,将“浊”的部分分别送于大肠和肾,转变为废物,排出体外,把“清”的部分由脾吸收变化而运送至各个脏腑、组织,以发挥其营养作用。如《素问·经脉别论》所说:“食气入胃,散精于肝,淫精于筋。食入于胃,浊气归心,淫精于脉。脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。”食物的代谢是一个复杂的过程,其中“散精于肝”,“浊气归心”,“经气归于肺”,是古代医学家认识的脾主运化的不同途径,脾将食物中各种不同营养物质吸收后并转输于肝、心、肺等脏内,化生精、气、血、津液,以营养全身脏腑、组织和器官。脾将食物中的营养物质——“谷气”,上输于肺,并与吸入的“清气”相结合为“宗气”,以增强肺主全身之气的生理作用,称为脾的益气功能。如果脾气虚损,运化失常,常可导致肺气不足,出现体倦无力,少气懒言等症状,故有“脾为生气之源,肺为主气之枢”的说法。二是水液的吸收、运送和排泄。《素问·经脉别论》说:“饮入于胃,游溢精气、上输于脾。脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。”指出饮水入胃后,经脾的吸收,将其中的“精气”(即津液)首先运送于肺。到达肺的水液,又分为清浊两部分,将“清”的部分,经心气的推动,输于全身而营养脏腑组织器官;将“浊”的部分经肺的宣发作用,输布于皮毛而为汗。同时将“浊”的另一部分,经肺的肃降和通调水道的作用,归于肾。而浊中之清者,经肾阳的气化又复归于肺,其浊中之浊者,渗注膀胱而为尿液排出体外。可见,体内水液的代谢、运送及平衡调节,脾起了转输的主要作用。

一般“脾主健运”,即指脾具有正常而强健的运化功能,它是依赖于脾气的作用的。所以脾气健运时,饮食的消化、吸收和运送营养物质的功能才能旺盛;反之,脾不健运,则消化、吸收及运送营养物质的功能失常,便容易引起食少、纳呆、脘腹胀满、倦怠、消瘦,以及气血生化不足等证的发生。若进一步发展为脾阳虚时,还可发生腹胀、便溏、手足怕冷以及“三喜”症状(即喜热饮、腹部喜揉按、喜热敷)。由于脾主运化关系到水液的代谢与输布,所以脾气健运时,水液一般不易停滞,即使停滞,也能自行调节逐渐恢复正常。如果脾的运化功能减退时,则水液就容易停滞而变为导致疾病的水湿之邪。日常生活中,居处潮湿,或外界湿度增高,湿邪侵犯人体时,若脾的健运功能正常,则侵入的湿邪便通过脾的运化功能排出体外。反之,脾的健运功能减退时,则水湿停滞而成各种病变。如水湿凝聚而为痰为饮(此即“脾为生痰之源”的根据)。溢于皮肤而为水肿(脾虚水肿);停留胃肠而为泄泻。所以《素问·至真要大论》说:“诸湿肿满,皆属于脾,”《阴阳应象大论》说:“湿胜则濡泻,”《医方考·脾胃门》也说: “湿淫于内者,脾土虚弱不能制湿而湿内生也。”由此可见,脾有喜燥而恶湿的特性,故有“脾主湿而恶湿”的说法。《素问·宣明五气篇》说:“脾恶湿,”《临证指南医案·卷三》说:“脾喜刚燥,胃喜柔润。”临床上对泄泻、痰、饮,或肢体浮肿等湿盛的病证,治疗上都以健脾燥湿为主,即是根据这一理论而制定的。

脾主运化的功能,主要是依靠脾气的作用,其次还要依赖命门之火的帮助。《景岳全书·传忠录下》说: “脾胃以中州之土,非火不能生,岂非命门之阳气在下,正为脾胃之母乎。”《石室秘录》也说:“胃得命门而能受纳,脾得命门而得转输。”脾气的生理特性,以上升为主,脾主运化的作用与“脾气主升”的生理特性密切相关。这是因为“脾脏居中,为上下升降之枢纽。” (《医碥·五脏配五行八卦说》)叶天士在《临证指南医案·卷三》中也说: “脾宜升则健,胃宜降则和。”可见,脾之所以能将饮食中营养物质上输于肺,再通过心肺而化生气血津液以营养全身,就是借脾的升清作用而完成的。如果脾气不升,甚或下陷,则可引起久泄、脱肛、子宫下垂、胃下垂,以及其它内脏下垂等病证。

脾为气血生化之源。饮食是气、血生成的主要物质基础,而饮食的运化则是由脾所主管,故有脾为气血生化之源的说法。《灵枢·营卫生会》说: “人受气于谷,谷入于胃,以传于肺,五脏六腑、皆以受气,其清者为营,浊者为卫。”“营出中焦。”《决气》又说:“中焦受气取汁,变化而赤是为血。”,这些论述不仅说明了脾胃是人体气血生成的场所,而且五脏六腑,全身各个组织器官,都因气血的供养而发挥其正常的生理功能。脾化生气血功能的正常与否,反映了脾运化功能的好坏。脾的运化功能强健,气血的生成也就正常。反之,脾虚失健,气血虚少,则可见萎黄、贫血、头晕、目眩、心悸、倦怠、血枯经闭等病证。又因气血生成的物质基础是原于饮食,所以饮食纳入的多少,对气血生成的关系也极为重要。若饮食物摄入的来源不足,气血的生成自然会减少,同样也会造成气血不足的病证。《济阴纲目·论脾胃生血》引薛立斋说:“补脾和胃,血自生矣。”这是对脾为气血生化之源理论的深切体会,是颇有临床意义的。如气血生化之源不足所产生的贫血,从现代医学的观点看,多属于营养不良性贫血及缺铁性贫血,治疗多从调理脾胃入手而取得效果。

脾为后天之本这一学说,是在《内经》论述脾胃的生理、病理的基础上发展起来的。具体孕育于东汉时代杰出医学家张仲景的《伤寒杂病论》中,源渊于宋代的李东垣,正式提出于明代的李中梓。在脏腑学说中,与“肾为先天之本”的学说均占有重要的地位。如《素问·平人气象论》说:“人以水谷为本,人绝水谷则死。”李中梓在《医宗必读·肾为先天本脾为后天本论》中更明确的提出:“脾何以为后天之本?盖一日不食则饥,七日不食则肠胃涸绝而死。《经》云:‘安谷则昌,绝谷则亡’,胃气一败,百药难施,一有此身,必资谷气。谷入于胃,洒陈六腑而气至,和调五脏而血生,而人资之以为生者也,故日后天之本在脾。”所以人体五脏六腑,四肢百骸以及皮毛、筋、肉等组织器官,若没有脾的这一巨大作用,是难以维持其正常生理功能的。即使在现代科学技术发达的条件下,一旦脾胃功能完全丧失,就靠体外给液而输送营养或给药治疗,仅是权宜之计,终难继续维持其生命,故“脾为后天之本”的理论至今仍具有现实意义。汉代张仲景在《金匮要略》中提出“四季脾旺不受邪”,“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”及李东垣提出“百病皆由脾胃衰而生”的论点,说明了“脾为后天之本”在预防医学上的重要性,引起了医学界的重视。

“脾为后天之本”对中医学中老年医学的发展起了一定的作用。如脾胃功能正常,饮食如常,则全身五脏六腑、经络、气血均旺盛,身体常少疾病,易于长寿;否则,健康不佳,人体易病,不易长寿。正如《中藏经》说:“胃者,人之根本,胃气壮,五脏六腑皆壮也。”李东垣《脾胃论·脾胃胜衰论》说:“百病皆由脾胃衰而生也。” 明代张介宾《类经·病不主时篇》注释则说:“脾胃为藏府之本。”所以,历代医学家主张欲要保持机体的健康,必须维护脾胃功能的健旺,从而使饮食经常保持正常,消化吸收良好。在发病时,由于前人有“肾为先天之本”和“脾为后天之本”之论说,因而对此二者在学术上存在着争论,重视“脾为后天之本”者,如李东垣、罗谦甫等以补土立说,故有“补肾不如补脾”的主张;重视“肾为先天之本”者,如许叔微、严用和、赵献可等以壮火为法,故有“补脾不如补肾”的论点。两种主张,各持己见,都具有一定的理论依据。我们认为,中医诊治疾病,必须根据具体情况具体分析的原则。有脾胃病表现时,一般都主张应先治脾胃病,然后再治其它脏腑病,在治疗其他脏腑病时也必须要顾护脾胃,以保持胃气的健旺,这样不仅使药力能充分发挥它的治疗作用,而且营养的来源有所供给,抗御疾病的能力也有所保障。对各种慢性病的治疗,若从脾胃角度治疗无效时,多主张“久病及肾”的观点,从肾着手治疗,往往可以收到一定的效果。但有时,当脾肾俱病时,又须从双方论治。以上说明“脾为后天之本”的理论对临床指导的现实意义。

主统血 是指脾有统摄或控制血液在血脉内运行,不致溢于血脉之外的作用。《难经·四十二难》说:“脾裹血,温五脏”,就是指这一功能而言。裹,裹结不散的意思。沈月南《沈注金匮》说:“五脏六腑之血,全赖脾气统摄。”《血证论·脏腑病机论》说:“脾统血,血之运行上下,全赖于脾,脾阳虚,则不能统血,”气属阳,这里的脾阳,即指脾气。脾气充盛则能统摄血液,使之循行于血脉之内而不致外溢。

如果脾气虚弱,脾的健运功能减退,脾的统血作用便发生障碍,血液就容易溢出血脉之外而引起各种出血证,此即所谓“血不循经”,如便血、尿血、吐血、皮下出血,月经过多等。正如《金匮翼》所说:“脾统血,脾虚则不能摄血。脾化血,脾虚不能运化,是皆血无所主,因而脱陷妄行。”因“脾不统血”引起的各种出血证,主要是指现代医学中某些出血性疾患,如上消化道出血后之便血,原发性血小板减少性紫癜,功能失调性子宫出血等。这些疾病必须兼有脾虚证状时,才能根据“脾主统血”的理论指导,采用益气摄血的方法进行治疗。因此,并不意味着一切出血性疾病都应以此理论来指导。清·李用粹《证治汇补·血症》说:“故血症有脾虚者,当补脾以统其血,”正是此意。

脾能统血,也能生血。脾生血和脾统血为脾具有的双重生理功能。若脾胃气虚,饮食减少,或脾虚不运,化源不足,皆能导致血虚。清·武之望《济阴纲目·论心脾为经血主统》指出“血生于脾。”清·沈金鳌《杂病源流犀烛·诸血源流》也说:“血生于脾,统于心,藏于肝,宣布于肺,根于肾,灌溉于一身,以入于脉。”说明脾脏生血的功能,在我国清代已经有所认识。

主肌肉、四肢 《素问·痿论》说:“脾主身之肌肉。”《阴阳应象大论》又说:“脾生肉。”脾之所以主肌肉,是因脾为后天之本,气血生化之源,脾的运化功能旺盛,可将饮食中的营养物质输送到全身肌肉中去,为之营养,使其发达丰满,壮实有力,正如《素问集注·五脏生成篇》的注释说:“脾主运化水谷之精,以生养肌肉,故主肉。”若脾的运化功能减退,不能正常的吸收和运送营养物质,则肌肉消瘦,痿软无力,所以《脾骨论·脾胃胜衰论》说:“脾胃俱旺,则能食而肥,脾胃俱虚,则不能食而瘦,”又说:“脾虚则肌肉削。”清·黄元御《四圣心源·形体结聚》说:“脾气盛则肌肉丰满而充实。”可见脾的运化功能的强健与否,往往关系着肌肉的壮实和萎软。《灵枢·五邪》说:“邪在脾胃,则病肌肉痛。”临床上对于慢性病,特别是患有慢性胃肠病后引起的营养不良、肌肉消瘦等,一般都根据“脾主肌肉”这一理论去指导治疗,并能取得一定的疗效。

“脾主四肢”,人体的四肢,同样需要脾气的运送营养,才能维持其功能活动。若脾气健运,输送营养充足,则四肢肌肉丰满,指掌活动运用自如。故《素问·阴阳应象大论》说:“清阳实四支。”反之,若脾失健运,则清阳不布,营养不达四肢,以致肌肉痿软,四肢倦怠无力。所以《太阴阳明论》说:“脾病而四支不用何也?四支皆禀气于胃,而不得至经,必因于脾,乃得禀也。今脾病不能为胃行其津液,四肢不得禀水谷气,气曰以衰,脉道不利,筋骨肌肉,皆无气以生,故不用焉。”说明四肢功能的正常与否,与脾的运化水谷精微功能,密切相关,所以《太阴阳明论》又说:有“脾病而四支不用”之说。

主口与唇 《素问·阴阳应象大论》说:“脾主口,”脾“在窍为口。”又《灵枢·脉度》说“脾气通于口,脾和则口能知五谷矣。”脾是主运化饮食的内脏,其气与口相通,同司饮食消化,可见口腔也是主消化的器官,与脾的关系互为密切。《素问·宣明五气篇》说: “脾为涎,”明·章璜著《图书编·脾脏说》中亦说“涎者脾之液,”这就指出唾液有消化食物的生理作用。并说明唾液具有消化作用的认识,在我国公元前2~3世纪时已有记载,在正常情况下,所谓“脾和”,即指脾的健运功能良好,食欲正常,口能辩认五谷之味。反之,在病态时,脾不和,脾虚则口淡无味,饮食不香;脾热时则口苦,口酸,口臭; 脾胃湿热则口中发甜,粘腻,《内经》称“脾瘅病”。正如《图书编·脾脏说》所说:“食不消,脾不转也;不欲食者,脾中有不化之食也; 食不下者,脾寒也; 好食甘味者,脾不足也。”凡此种种,说明“脾主口”,“脾开窍于口”是有一定道理的。临床上因脾病而影响口腔生疮糜烂的不少,如说:“口疮口糜,皆统于脾,为脾热或脾火。”(景日珍《嵩崖尊生书》)《素问·五脏生成篇》说:“脾之合肉也,其荣唇也。”《素问集注》注释说:“脾乃仓廪之官,主运化水谷之精,以生养肌肉,故合肉;脾开窍于口,故荣在唇。”说明脾的精气之所以能够反映于口唇,是和它主肌肉,气通于口的功能有关。所以观察口唇的色泽变化状态,即可以测知脾的生理或病理变化。脾能健运,则气血充足,口唇红润光泽;脾不健运,则气血虚少,口唇淡白不泽,甚至萎黄无华。

主思 《素问·阴阳应象大论》说:脾“在志为思,”《宣明五气篇》说:“脾藏意,”《难经·四十二难》又说:“脾主藏意。”思,是思考。意,是意识。是一种思维活动,也是精神活动的一种反映。“脾主思”,“脾藏意”的含义,是说脾与人的精神活动有关,实际上,这是由于思维变化而影响脾的生理功能的反应,前人有忧思伤脾的说法,就是根据《内经》这些理论而提出的。过多的忧虑,可使精神沉默呆滞,气机结滞不行,脾胃的升降功能失调,脾运化无力,则饮食易于停滞中焦而发生脾病,即所谓“思伤脾”。《素问·举痛论》说:“思则心有所存,神有所归,气留而不行,故气结矣。”指明思虑的产生与“心”有关,脾病是思虑导致疾病的结果,始在“心”而不在脾,思是在心主神志的统一领导下进行思维活动的。

胰,是腹腔中内脏之一,又称脺脏,即胰脏。它是促进消化的主要内脏之一,中医文献里虽然没有明确提出这一脏器名称。但从《难经·四十二难》所说:“脾重二斤三两,扁广三寸,长五寸,有散膏半斤”的记载看,这种“散膏”,即似指胰腺。因为胰尾接触脾门,共同靠近胃部,因此称散膏,而附于脾。所以中医学之脾与现代医学的脾脏、胰腺可能有密切关系。

脾spleen

人体内最大的淋巴器官,位于左季肋部第9~11肋,其长轴与第10肋的走向基本一致,健康人在肋弓下触不到。脾呈暗红色,质软而脆。实质由淋巴组织、血窦和各种血细胞组成,有破血、储血、滤血及产生抗体等功能。

脾pí

❶(脾脏) spleen

❷[书] (牛胃) cow's tripe: 嘉殽 ~ 臄, 或歌或咢。 There are provisions of tripe, / All sing to music sweet.

◆脾病 lienopathla; spleen disease; splenopathy; the disease of spleen; 脾大 splenauxe; splenomegaly; hypersplenotrophy; 脾疳 spleen malnutrition in infant; infantile malnutrition due to digestive trouble; 脾寒 the spleen-cold syndrome; 脾经 the spleen channel; 脾瘤 splenoma (pl. splenomas or splenomata); splenoncus; 脾气 temperament; disposition; bad temper; behaviour; characteristic; {中医} the spleen-qi; 脾热 the spleen-heat syndrome; 脾髓 red pulp; splenic pulp; pulpa lienis; 脾胃 taste; 脾性 temperament; disposition; 脾炎 splenitis; lienitis; 脾脏 spleen; splenic organ; 脾肿大 splenomegaly

脾 (pí) 读髀 (bì)

【脾】股外。

例1 五至勿星,尻脾能方。(马王堆医简 《养生方》第一卷)

译文 第五次性交时不作声,则可增强身体负重能力。

例2 故气从太阴出,注於阳明,上行至面,注足阳明,下行至跗,注大趾间,与太阴合; 上行抵脾,从脾注心中。(《太素·卷十二·营卫气》)

译文 所以营气的运行从手太阴肺经流注到手阳明大肠经,上行至面部,流注到足阳明胃经,下行至足背,流注于足大趾之间,与足太阴脾经表里?嗪? 接着沿脾经自足上行抵达髀部,通过髀部的支脉入腹,向上流注于心中。

按 髀,古作脾。《庄子·在宥》: “鸿蒙方将拊脾雀跃而游。”《释文》: “脾,本又作髀。”《公羊传·桓公三年》: “自左膘射之达於右。”《释文》“膘”作脾, 并注云: “脾, 方尔反, 又步启反,股外也。本又作膘。”

先秦古籍中出现的髀字为后人所改。《仪礼·士丧礼》: “戴两髀於两端。”郑玄注: “古文髀作脾。” 《仪礼·少牢馈食礼》:“髀不升。”郑玄注: “古文髀皆作脾。”《庄子·人间世》: “两髀为胁。”《释文》: “髀,本又作脾,同,音陛。”

医经中出现的髀字亦为后人所改。《灵枢·经脉》: “髀不可以曲。”马王堆帛书 《阴阳十一脉灸经》作 “脾不可以运。” 《太素·卷十五·五藏脉诊》: “髀胻大跛易。”杨上善注: “脾胻大跛,左右二脚更病,故为易也。”从杨注可知经文 “髀”本作脾。但“跛易”是垫音联绵词,“跛易”即跛,不必分训,参见本书第四章 “跛易”条。

《说文·肉部》: “脾,土脏也。”段玉裁注: “按古文以脾为髀字。”“脾”的本义是脾脏,假借为股外,后来写作髀。《说文·骨部》: “髀, 股也。”王筠说: “、 髀、 股转注, 今人连呼为髀股也。” (《说文·释例》卷十八) 马叙伦疏: “沈涛曰: 《尔雅·释畜》、《释文》、《文选·七命》注、《一切经音义》三及十二、十四、十九及二十四、《御览》三百七十二皆引 ‘髀,股外也’。”(《说文解字六书疏证》卷八) 《太素·卷二十七·邪客》: “或腹痛引阴股者。”杨上善注: “股外为髀,髀内股,阴下之股为阳股也。”“髀” 的本义是股外。脾、髀古音皆属并母支部。

脾pí

spleen

脾pí

❹ 沁人心

脾脾pí

(12画)![]()

![]()

![]()

【提示】月中间的横,宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。卑,8画,第六笔竖撇一笔连写; 旧字形9画,竖撇断为一竖、一撇两笔。卑中间的横,宋体与左右两边相接,楷体与左右两边相离。

*脾pí

12画 月部

(1) 人或高等动物的内脏之一。其作用是制造新的血细胞,产生淋巴球和抗体,调节脂肪、蛋白质的新陈代谢等。

(2) 【脾气】

1. 人的性情: 他的~真好。

2. 特指容易发怒的性情或急躁情绪: ~大|发~。

脾( )

)

古陶文彙編5.471,戰國

脾。

張家山漢簡·脈書9,西漢

在腸,有農(膿)血,篡、脾(髀)、尻、少腹痛。

程君妻周氏墓誌,唐

忉寒泉之貫脾,悲膽屺之傷骨。

《説文》:“脾,土藏也。从肉卑聲。”

脾pí

古代形声字。从月(肉),卑声。音变如卑啤裨(bì又pí)埤例。指脾脏,是人和动物内脏之一,在胃的左下侧。椭圆形,赤褐色,是个淋巴器官,也是血库。组词如:脾气(指性情、感情)|脾胃(比喻对事物的喜好)。

脾★常◎常

pí形声,从月(肉),卑声,脾脏,人和脊椎动物的内脏之一。

- 附加遗传物质是什么意思

- 附加遗嘱检认是什么意思

- 附加遗赠是什么意思

- 附加邮资是什么意思

- 附加镜是什么意思

- 附加问句是什么意思

- 附加险是什么意思

- 附加险别是什么意思

- 附加零件法是什么意思

- 附加预期的菲利普斯曲线是什么意思

- 附加预期的菲利浦斯曲线是什么意思

- 附加预算是什么意思

- 附助是什么意思

- 附势是什么意思

- 附势趋权是什么意思

- 附势趋炎是什么意思

- 附化是什么意思

- 附匙角刀是什么意思

- 附单是什么意思

- 附[南朝鲜]是什么意思

- 附卡是什么意思

- 附卷是什么意思

- 附及是什么意思

- 附古是什么意思

- 附合是什么意思

- 附合别人的说话是什么意思

- 附合合同是什么意思

- 附合的人很多是什么意思

- 附合迎合是什么意思

- 附同是什么意思

- 附同他物一起送出是什么意思

- 附名是什么意思

- 附向是什么意思

- 附启是什么意思

- 附命是什么意思

- 附和是什么意思

- 附和他人,毫无主见是什么意思

- 附和别人的言语,没有自己的主见是什么意思

- 附和合同是什么意思

- 附和对方的话是什么意思

- 附和赞同是什么意思

- 附回执国际邮件是什么意思

- 附回执邮件是什么意思

- 附国是什么意思

- 附图是什么意思

- 附在史传后面的评语是什么意思

- 附在奏折中兼奏其他简单事项的单子是什么意思

- 附在骨上的韧带是什么意思

- 附在骨头上的肉是什么意思

- 附地下室是什么意思

- 附地而生的蔬果货物是什么意思

- 附地菜是什么意思

- 附城是什么意思

- 附城镇是什么意思

- 附塞是什么意思

- 附墨城是什么意思

- 附墨州是什么意思

- 附声吠影是什么意思

- 附声韵是什么意思

- 附处方给予是什么意思