脱氧核糖核酸(DNA)的合成

脱氧核糖核酸的合成是以原DNA为模板的脱氧核糖核苷酸的聚合;因为新合成的DNA与原DNA是相同的,所以DNA合成也称DNA复制。这种忠实于原本的DNA合成也就保证了遗传信息的代代相传。

DNA的复制、遗传的主要物质基础存在于染色体,而含有DNA的核蛋白又是染色体的主要化学成分。在DNA分子中,遗传信息贮存在DNA的核苷酸排列顺序之中,每三个核苷酸残基构成一个遗传密码。DNA又包藏在染色体内,当细胞进行有丝分裂时,染色体一分为二,DNA含量也成倍增加。此时,每个亲代DNA分子复制成两个子代DNA分子,遗传信息就从亲代DNA传到子代DNA分子上。这就是DNA复制。

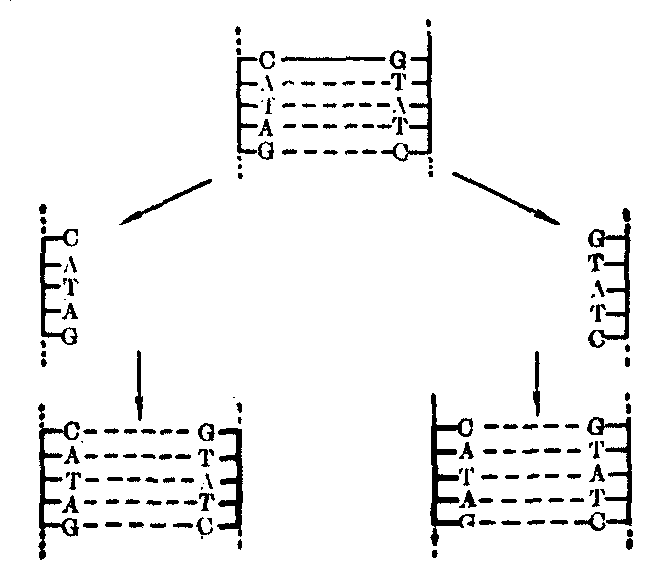

半保留复制 在研究DNA分子双螺旋结构的基础上,Watson及Crick提出了DNA半保留复制的设想,(图1)复制进行时,DNA分子中一小段的氢键断裂,分成两条多核苷酸单链。每条单链中的各个碱基也借氢键与互补的游离脱氧核苷酸结合;然后这附着在链上的脱氧核苷酸又通过磷酸二酯键互相连接聚合成一条新多核苷酸链。可见从原来DNA分子解开产生的两条单链,作了合成新链的模板,新链与模板的结构并不相同,却是互补的。就这样由原DNA解开产生两条单链,构成模板,各自组成一个新的互补子链,产生一个子代DNA分子。每个子代DNA分子中,都有一条链来自原DNA分子(亲代DNA分子)的核苷酸链,另一条则是新合成的。这就是DNA分子的半保留复制。当然这种复制产生的两个子代DNA分子,其结构与原来的DNA分子全相同。

图1DNA分子的半保留复制

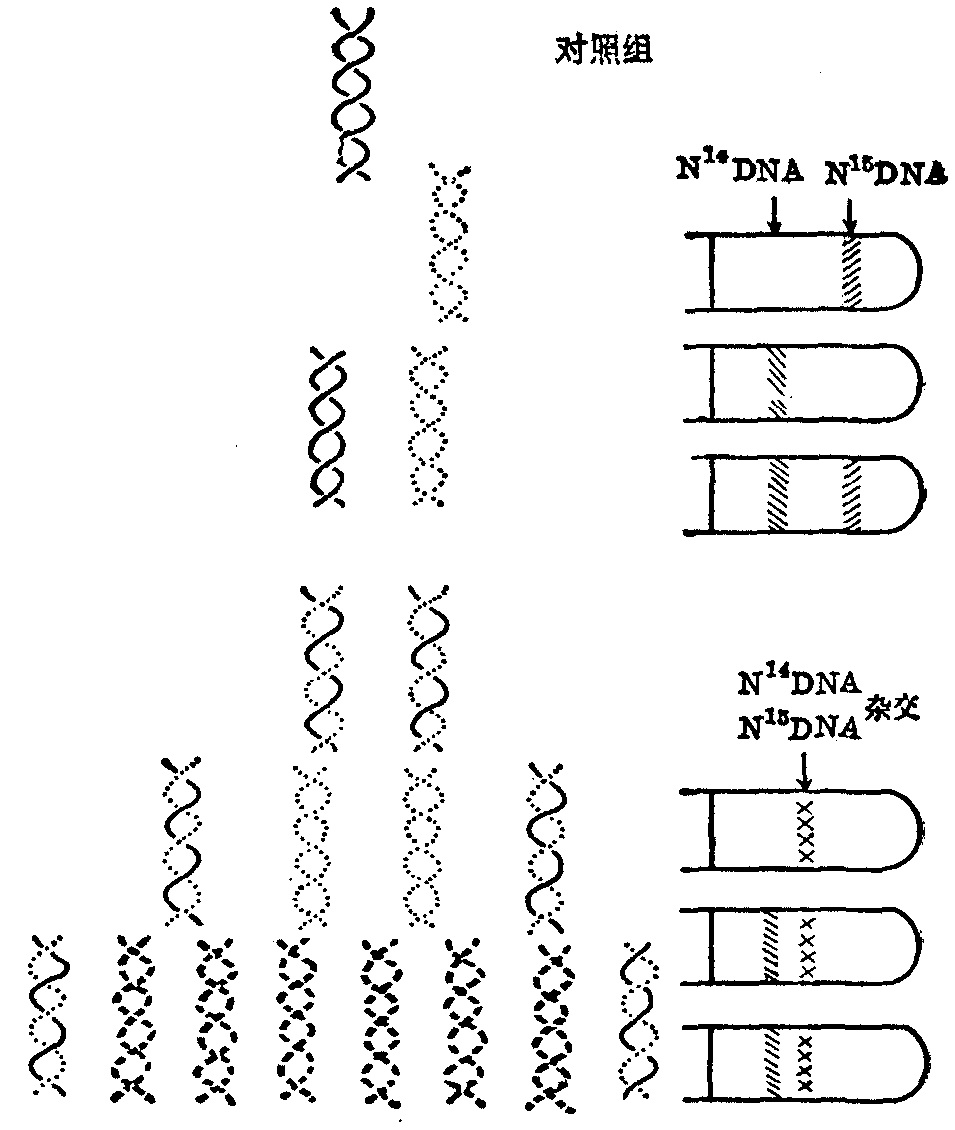

Meselson和Stahl用核素标记及密度梯度离心实验证实了DNA半保留复制假说。他们用大肠杆菌进行研究,先在含有15NH4Cl的培养基中生长繁殖了15代,细菌DNA均为15N标记,即称“重链DNA”。随后,将大肠杆菌转移到含有14NH4Cl培养基中生长数代。并在不同时间取样提出DNA进行CsCl密度梯度分析。实验结果如图2。

DNA半保留复制的精确程度是惊人的,例如周长1mm的大肠杆菌环状DNA分子,在直径为1/1000mm的细菌体内复制时,109碱基对中错误的碱基对小于1。

图2 Meselson和Stahl实验结果

图中6个培养基试管自上而下依次为:亲代DNA(两条重链),两条轻链DNA,重链DNA与轻链DNA混合物,一次分裂后的DNA,二次分裂后的DNA,三次分裂后的DNA。复制过程 DNA的复制实际上就是DNA指导的DNA生物合成,即以DNA分子的一条链为模板,按照碱基互补配对的规律,合成另一条新链。新旧两链结合成子代DNA分子。DNA的合成代谢是在多种酶及蛋白质因子参与下进行的。

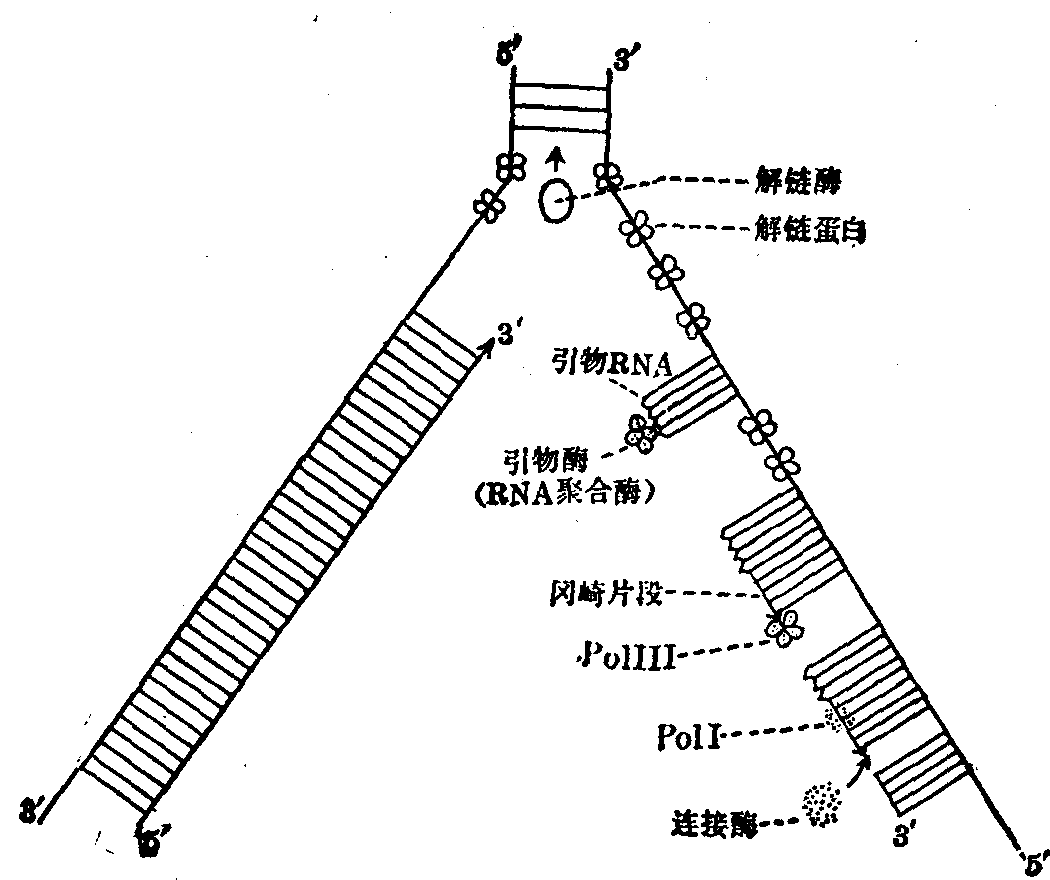

从研究大肠杆菌的成果中,提出DNA复制的假说(图5)。首先有蛋白质因子在DNA模板上辨认出复制的起始点。RNA聚合酶就有辨认起始点的作用。随之,在解链蛋白(螺旋降稳蛋白)、解旋蛋白(转轴酶)、解链酶等作用下,DNA的双链分开,超螺旋松解、解链及解旋消耗的能量,由ATP提供。

DNA解链后,以其单链为模板,在DNA指导的RNA聚合酶(RNA聚合酶DDRP)作用下,合成一小段RNA,其合成方向为5′⇀3′。在细菌中此RNA常由50~100个核苷酸组成。哺乳动物中则由小至10个核苷酸组成。它具有引发DNA合成的作用,所以称为RNA引物。

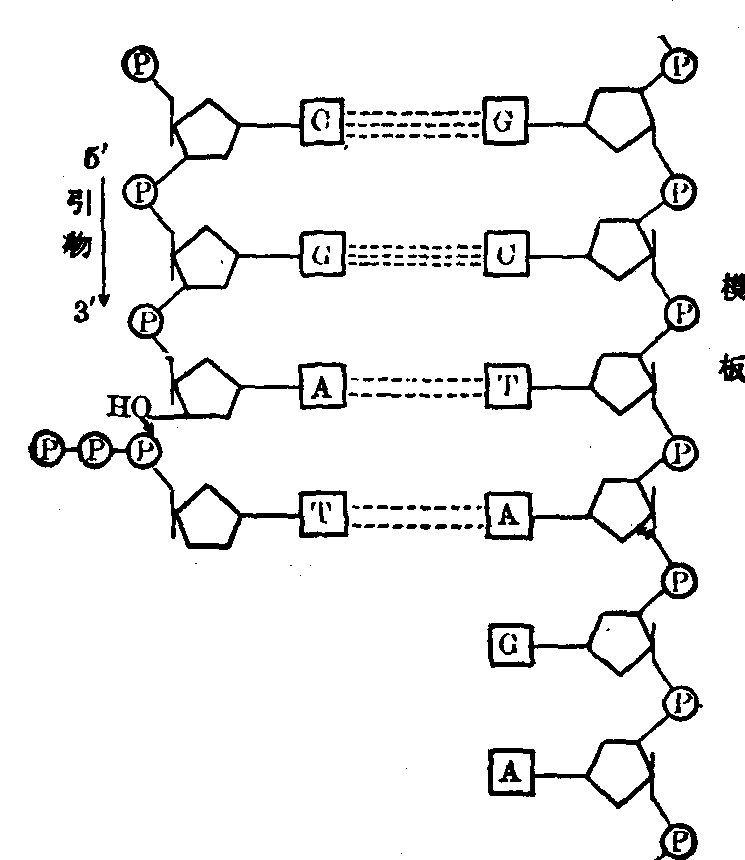

从RNA引物的3′末端出发,在DNA指导的DNA聚合酶(DNA聚合酶,DNA核苷酸转移酶,DDPP)作用下,先以DNA双链中3′⇀5′方向的那条单链为模板,合成由5′⇀3′方向的DNA片段(又称冈崎片段),以后形成领头链(图4)。随之,以DNA双链中另一链为模板,反方向地在RNA引物上仍以5′⇀3′方向合成冈崎片段,以后形成随从链。大肠杆菌的每一个冈崎片段约有1000~2000个核苷酸。哺乳动物的冈崎片段较小,约有100个核苷酸。

图3在RNA引物上合成DNA片段

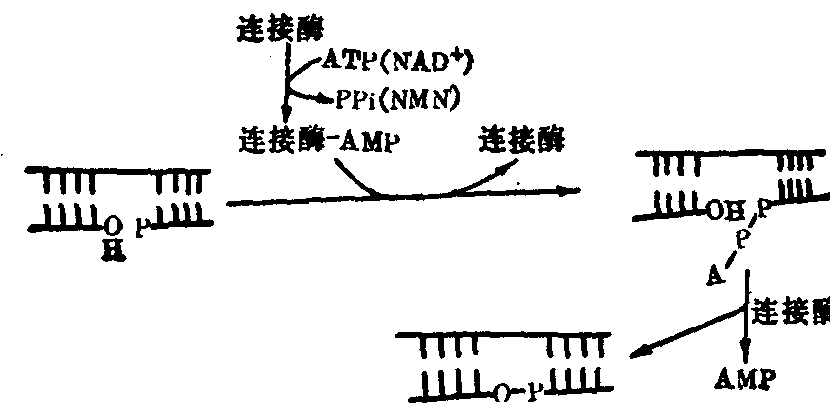

DNA片段合成后,核酸酶切下RNA引物,这样,在DNA片段之间留有一定空隙。继而,在DNA聚合酶I(DNApolI)催化下,DNA片段继续延长,弥补了空隙。最后,连接酶以3′,5′磷酸二酯键将DNA各片段连成一条多核苷酸长链。此反应所需能量,在大肠杆菌中来自NAD+,在哺乳动物中则来自ATP。反应机理见图4。两条新合成的DNA链就这样各自与一条旧链结合形成两个子代DNA分子。

现以大肠杆菌DNA的复制过程总结于图5。

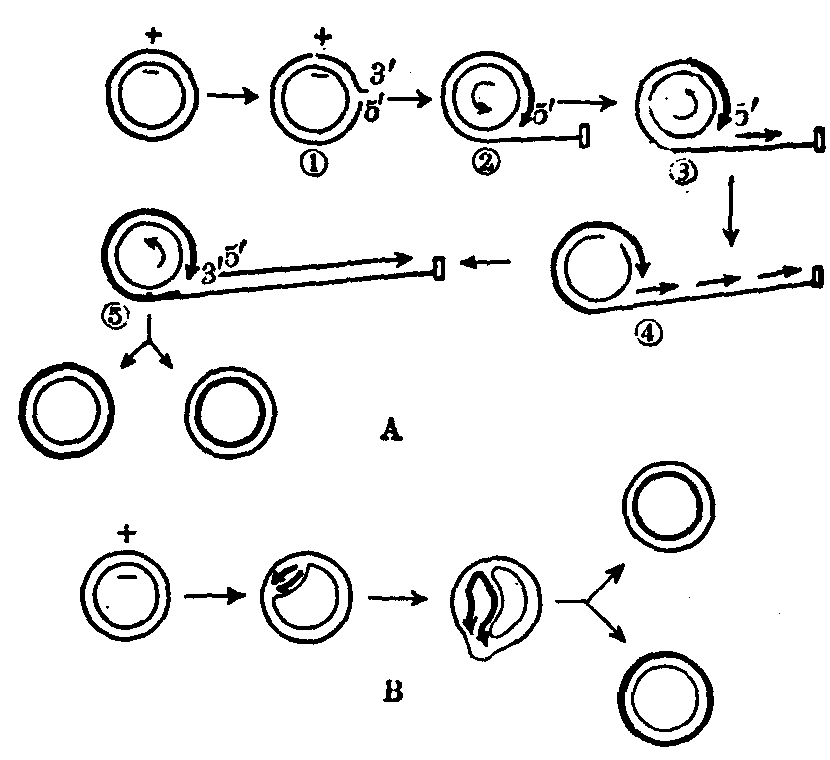

环状DNA分子的复制 有些细菌和病毒中的DNA分子呈环状。例如SV40病毒中为环状双链DNA分子。它们也进行半保留复制。但与线性DNA分子不同,许多是进行滚环式复制。如图6A所示,正股先受核酸内切酶的作用,切断特殊位点上的磷酸二酯键,露出3′末端和5′末端(图6中

❶)。5′末端附着于细胞膜上,然后以闭合的负股作为无终点的模板,自正股的3′末端延伸,合成新的正股。此时,负股随着正股的延长而定向转动(图中为逆时针方向转动),以至不断使模板上尚未复制的核苷酸残基转至正股的延长点,而使正股的复制持续进行(图6中

❷

❸)。另一方面,拉成线状的正股5′-末端部分也逐渐拉长,并进行直线伸展的复制(图6中

❹

❺)。待新生的多核苷酸链伸长至一定程度(即全部核苷酸序列复制完毕)后,其环形延伸部分在连接酶作用下连成环形;而其直线伸展部分也卷成环状,并受连接酶的作用而闭环,这样就形成了两个子代的环状双链DNA。

图4连接酶的作用机理

图5DNA复制过程

还有一些细菌及病毒中的环状DNA分子是以Cairns式进行复制。如图6B所示,在环状双链的某一特殊位点处,分别以正负两股为模板,同时进行多核苷酸链的合成,随着两条新生DNA链的延伸,正股不断“膨大”,负股也不断变形,让新生子链环绕母链正股的内侧和负股的外侧逐渐延伸,待两条子链延伸到一定程度时,即可闭合成环,一个环状双链DNA分子也就分成两个环状双链DNA分子。

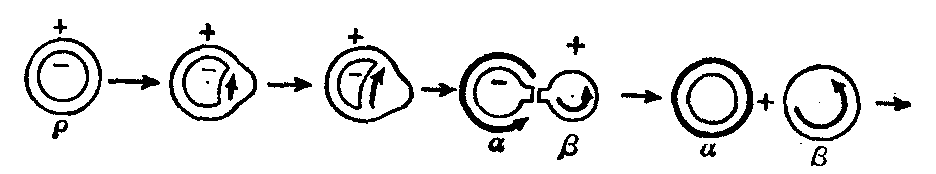

线粒体中的DNA也是环状双链的分子。它基本上是按照Cairns式进行复制,但又不完全相同。图7所示,其特点是:一方面,先以双股DNA中的一股为模板单一地合成子链;另一方面,子链的延长与一分子分裂为两分子,这两者是不对称进行的。从图7中可见到在分裂为α、β两分子初期,α分子的新生子链几乎接近完成,而β分子中子链则只是部分形成。

图6环状DNA的两种复制形式

A:滚环式复制B:Cairns式复制

粗线为新合成的链口:细胞膜上附着点+、-:表示正

股与负股—→负股转动方向

图7线粒体中DNA的复制+、一:表示正股与负股

DNA聚合酶Kornberg首先从大肠杆菌中提出DNA聚合酶Ⅰ(DNAPolⅠ),并研究了它的作用,它是由DNA指导的DNA聚合酶(DDPP),又称DNA核苷酸转移酶。当有四种三磷酸脱氧核苷、少量DNA、ATP和Mg++存在的条件下,DNA聚合酶Ⅰ可催化三磷酸脱氧核苷合成为DNA。反应是从一个DNA链的末端逐个地加上脱氧核苷酸残基。

从反应产物的分子量及理化性质说明反应产物是DNA。反应必需有DNA存在才能进行;但所需DNA的量很少。如果这DNA的来源不同,则其碱基组成不同,合成的新DNA的碱基组成也就各不相同。这与DNA聚合酶Ⅰ的来源完全无关。通过对新旧DNA的序列分析表明,DNA产物与原有DNA的结构是完全相同的。充分证明复制是以DNA作模板的。

DNA聚合酶Ⅰ的分子量约为109000,它不仅存在于大肠杆菌中,在哺乳动物增殖较快的组织细胞中含量也较多,例如大鼠再生肝、小牛胸腺、腹水癌细胞及白血病小鼠血细胞等。在酶促合成反应体系中,除了有少量DNA作为模板外,还有具有3′-羟基末端的RNA作为引物。其反应机理见图4。当进入的dNTP中的碱基与模板上的碱基能互补配对时,DNA聚合酶Ⅰ就催化引物的3′-羟基末端与dNTP的磷酸基作用,释放出无机焦磷酸,生成磷酸二酯键。如此在引物多核苷酸链上就延长了一个单位。多次重复这一酶促过程,就是DNA的复制。

除DNA聚合酶Ⅰ外,在大肠杆菌中还有DNA聚合酶Ⅱ及Ⅲ。现将它们的性质及功能列表1比较如下。

在复制过程中,主要是聚合酶Ⅲ发挥作用。聚合酶Ⅰ在DNA复制过程中,当切去RNA引物后,在弥补空隙上有作用。此外在损伤修复中也起作用。对于聚合酶Ⅱ的功能现尚了解不够,聚合酶Ⅲ的活性形式表示为聚合酶Ⅲ*(PolⅢ*)。聚合酶Ⅲ*与辅聚合酶Ⅲ*形成一复合物PolⅢ*-COPolⅢ*。它与ATP、DNA模板、RNA引物一样,对于复制开始进行也是必要的。当有一个dNTP加到引物上去后,COPolⅢ*即解离下来,并有ADP及Pi的释放。

表1大肠杆菌中DNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ比较

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |

| 聚合作用5′→3′ 外切酶3′→5′ 5′→3′ 模板一引物 | + + + | + + - | + + + |

| 完整双链DNA | - | - | - |

| 单链DNA(有引物) 缺口双链DNA | + - | - - | - - |

| 5′末端缺口小于100个核苷酸 | + | + | + |

| 5′末端缺口大于100个核苷酸 | + | - | - |

| 巯基抑制剂的抑制作用 | - | + | + |

| 分子量 分子数/细胞 转化率* | 110 000 400 1000 | 120 000 100 50 | 180 000 10 15000 |

哺乳动物中的DNA聚合酶有α、β、γ及mt。它们与原核细胞中DNA聚合酶的不同,主要在于无外切酶活性。近年来工作说明聚合酶γ及mt在性质及功能上无不同之处。现将它们的性质与功能列表2比较如下:

表2哺乳动物中DNA聚合酶α,β,γ(mt)的比较

| α | β | γ(mt) | |||

| 分 布 | 核 | 核 | 线粒体、 核、胞浆 | ||

| 占细胞内DNA聚合酶总活性的% | 80~90% | 5~15% | 1% | ||

| 分子量 | 130 000 ~ 180 000 | 45 000 | 140 000 ~ 180 000 | ||

| 模 板 要 求 | 活性双链DNA | + | + | + | |

| 人 工 合 成 | rAn·dT15 | - | - | + | |

| dTn·rA10 | + | + | + | ||

| 巯基抑制剂的抑制作用 | + | - | + | ||

| 核酸酶 | - | - | ? | ||

DNA的修复 一些理化因素可引起基因突变。基因突变实质上就是DNA分子受到损伤后,碱基序列有所改变,从而影响DNA分子的复制,并通过mRNA,最后还反映到合成的蛋白质结构上。诱发基因突变的物理因素有电离辐射及紫外线照射等,化学因素有烷化剂及抗生素等。研究了解最多的是紫外线照射引起DNA的损伤与修复。

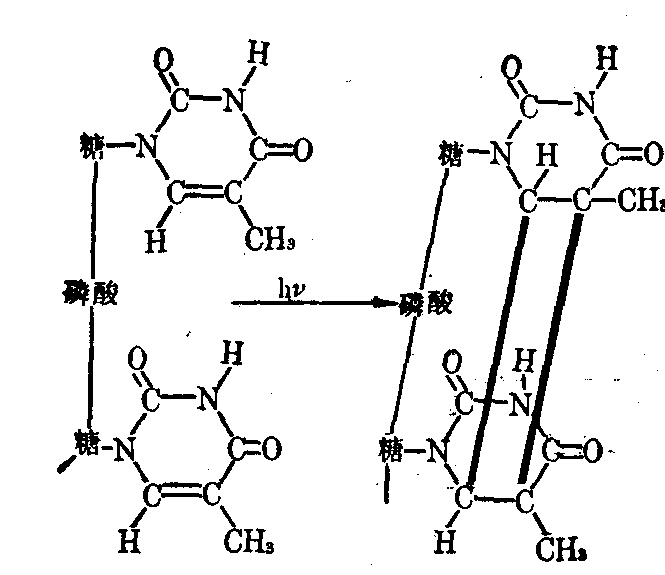

大剂量的紫外线照射可以造成DNA分子的损伤。损伤表现在DNA分子中间一条链上相邻的两个嘧啶核苷酸以共价键相连接,形成嘧啶碱的二聚体。这样形成的嘧啶二聚体可能有三种:即TT,CC,与TC。其中最易形成的是

(图8)。DNA链中形成TT后,二聚体中的胸腺嘧啶不能再与互补链上的腺嘌呤以氢键相连。这样就破坏了DNA的结构,阻碍DNA聚合酶的作用,影响了DNA复制的进行。

(图8)。DNA链中形成TT后,二聚体中的胸腺嘧啶不能再与互补链上的腺嘌呤以氢键相连。这样就破坏了DNA的结构,阻碍DNA聚合酶的作用,影响了DNA复制的进行。

图8紫外线照射下 的生成

的生成

紫外线照射造成的DNA损伤,是可以经修补恢复原状的,这就是所谓的“修复。”DNA分子损伤的修复作用,是生物体在长期进化过程中获得的一种功能。它保持了生物的遗传稳定性。修复作用又有光复活、暗复活及重组三种机理。

光复活 将受紫外线照射损伤的细菌暴露于可见光源(波长在320~370nm)下,许多损伤细胞又可以恢复过来。由可见光引起的修复过程就是光复活作用。光复活作用是在酶的催化下进行的。在黑暗的条件下,光复活酶结合在嘧啶二聚体上。经可见光照射而获得能量后,酶促进二聚体在原位分裂,使嘧啶碱恢复原来的状态,酶又被释放。光复活酶广泛存在于细菌、原生动物、爬行动物及某些鱼类中,但在哺乳动物中尚未发现。

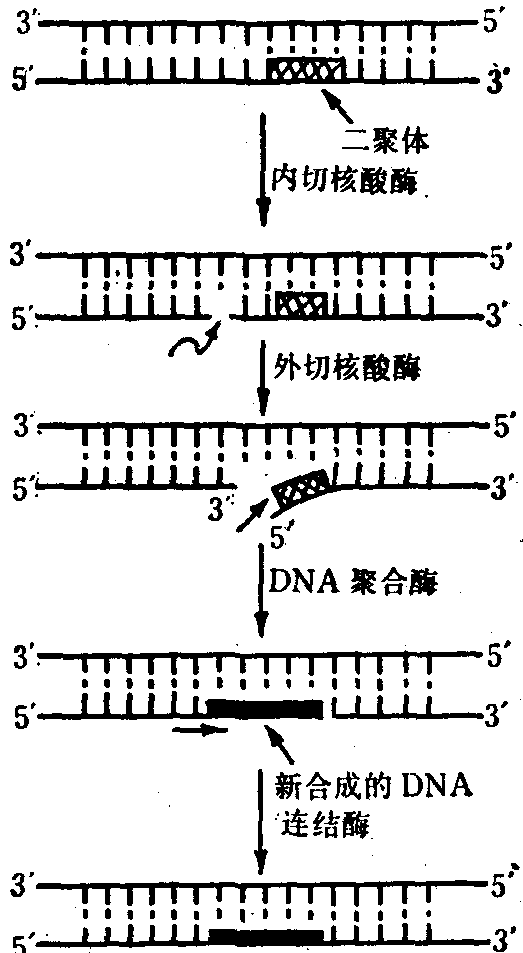

暗复活 是在黑暗中进行的修复过程。有一系列的酶参与,它们以较复杂的方式先把二聚物除去,然后再修补所形成的空隙。暗复活作用可分为四个阶段(见图9)。

图9紫外线损伤DNA的修复

第一阶段,内切核酸酶识别局部的畸变,并切开相邻的磷酸二酯键。第二阶段,在类似大肠杆菌外切核酸酶Ⅲ的作用下,把包括二聚体在内的一小段DNA链上的脱氧核苷酸逐个连续地切下。第三阶段,以完整的互补链为模板,在DNA聚合酶的作用下,合成一小段DNA链,填补空隙。最后阶段,在连接酶的作用下,DNA断链与新合成的小段DNA链连接起来,完成修复过程。

重组修复 当DNA双链中一条链上出现大段损伤时,可以置换一段相当完整的多核苷酸片段上去。例如,病毒染色体在宿主细胞内受到损伤时,就可进行这种重组修复。

着色性干皮病是一种遗传性皮肤病。患者皮肤的成纤维细胞经紫外射线照射而损伤后,DNA不能修复,这是由于缺乏修复酶的缘故。患者对于阳光极为敏感,其皮肤受照射后,甚至可发生皮肤癌。其DNA修复能力的缺陷,可能是发生皮肤癌的原因之一。

- 做好看是什么意思

- 做好社区教育工作的技能是什么意思

- 做好科学技术是第一生产力的宣传是什么意思

- 做好科技兴农的宣传是什么意思

- 做好科技兴市宣传是什么意思

- 做好移风易俗的宣传是什么意思

- 做好经济体制改革的宣传是什么意思

- 做好经济报道的要求是什么意思

- 做好自己应做的事是什么意思

- 做好轶事记录应注意的问题是什么意思

- 做好高等教育改革的宣传是什么意思

- 做妾所能提供的欢乐之事是什么意思

- 做姑丈是什么意思

- 做姑娘是什么意思

- 做姑婆是什么意思

- 做威是什么意思

- 做娇是什么意思

- 做娘是什么意思

- 做婆妈是什么意思

- 做婊是什么意思

- 做婿郎是什么意思

- 做媒是什么意思

- 做媒人是什么意思

- 做媒其是什么意思

- 做媳妇的没婆婆是什么意思

- 做媳子是什么意思

- 做嫁衣裳是什么意思

- 做嬉客是什么意思

- 做字是什么意思

- 做孝是什么意思

- 做学是什么意思

- 做学问是什么意思

- 做学问切实是什么意思

- 做学问要博大精深是什么意思

- 做孰事是什么意思

- 做孽是什么意思

- 做宗道是什么意思

- 做宗道铺是什么意思

- 做官是什么意思

- 做官不识字是什么意思

- 做官丢了印是什么意思

- 做官为人忠诚谨慎是什么意思

- 做官以后,穿了锦绣的衣服,回到故乡向亲友夸耀是什么意思

- 做官儿是什么意思

- 做官后返乡,显赫之极是什么意思

- 做官夺人志是什么意思

- 做官夺人志。是什么意思

- 做官廉洁自律,不与民争利是什么意思

- 做官当如将军对敌,做人当如处子防身是什么意思

- 做官当老爷是什么意思

- 做官或升迁晋级的大事是什么意思

- 做官的人是什么意思

- 做官的人家是什么意思

- 做官的人,一步三个谎是什么意思

- 做官的吃米我吃糠 - 民歌是什么意思

- 做官的名声是什么意思

- 做官的威势和派头是什么意思

- 做官的想法是什么意思

- 做官的经历是什么意思

- 做官的薪俸很少,生活清苦是什么意思