脑血管病的手术

颅内动脉瘤的间接手术——颈动脉结扎术 适用于颈内动脉颅内段动脉瘤,特别是海绵窦段及床突下段动脉瘤。结扎颈部动脉可降低颈内动脉压,减轻血流对动脉瘤壁的冲击力量,防止动脉瘤破裂出血; 并使动脉瘤内血流减少,促使血栓形成。对于颈内动脉远端即分出后交通动脉分支以后的动脉脉瘤,由于脑底动脉环的侧支循环,结扎颈部动脉常不能达到上述目的,手术后仍有较多出血的机会,故已很少应用。病人有明显意识障碍,有脑内血肿或脑血管痉挛,有严重动脉硬化,对侧颈动脉狭窄,及压迫颈动脉试验不能耐受者,均不宜行颈动脉结扎术。结扎可选择颈总动脉或颈内动脉。结扎颈内动脉效果较好,但产生偏瘫、失语等脑缺血合并症者较多。结扎颈总动脉较安全,应用者较多。

结扎分急性结扎和慢性结扎两种。前者为手术一次将颈动脉扎死,适用于侧枝循环良好者。后者为几天内将颈动脉逐渐阻断,适用于侧支循环不良者。作颈动脉结扎前,特别是急性结扎前,需作Matas试验,即压迫颈动脉试验,以帮助侧支循环的建立。用手或加压工具压迫颈动脉,每日二次,压迫时间由5分钟,逐渐增加到30分钟。使病人能耐受长时间的压迫,阻断颈动脉血流,而不致产生头昏、眼黑和对侧肢体麻木、偏瘫、失语等脑缺血症状。此后即可进行颈动脉结扎术。但即使如此,术后仍有可能产生脑缺血症状,故在术后48小时内应严密观察。如发现有偏瘫、失语等,应立即拆除结扎线。如作Matas试验病人不能耐受者,宜作慢性结扎。慢性结扎需准备Selverstone,Crutchfield或Poppen-Blalock等专门设计的螺旋夹子。

(1) 急性结扎: 于局部麻醉下在胸锁乳突肌内缘作直切口,暴露颈总动脉末段及颈内、外动脉起始段。用静脉穿刺针穿刺颈内动脉,测量压力。将颈总动脉用动脉夹暂时夹闭,再测量颈内动脉压力。如压力降低不超过50%,说明颅内侧支循环良好,可进行结扎。动脉夹闭观察30分钟后,如无偏瘫、失语等症状出现,去掉动脉夹,用粗丝线将颈总动脉结扎。拔出测压针,伤口分层缝合。如阻断颈总动脉后测量压力降低过多,或夹闭30分钟后出现偏瘫、失语等症状者,可将颈总动脉部分结扎,使管腔缩小血液减少,以促进形成侧支循环。几天后再将其完全结扎。

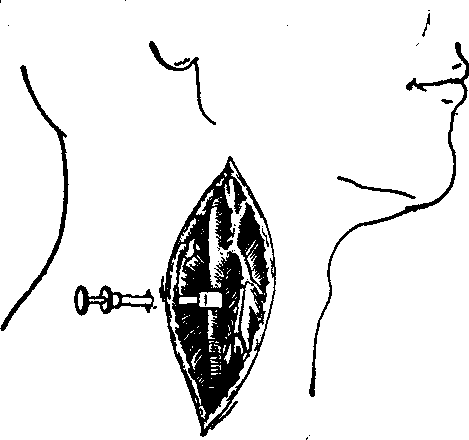

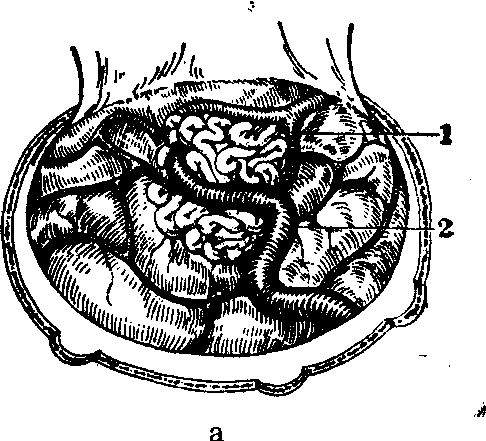

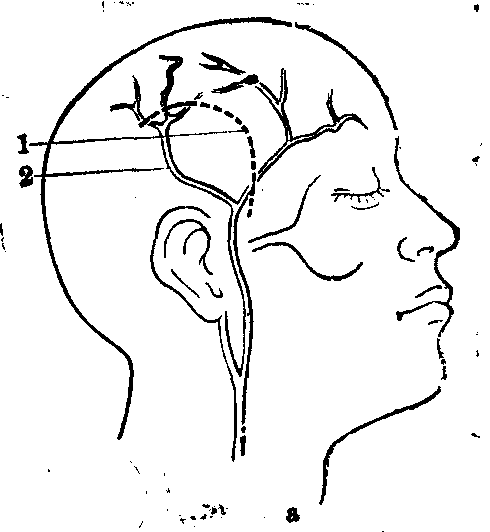

(2) 慢性结扎: 即将颈总动脉逐渐结扎。切口及暴露同上。将特制螺旋夹按置于颈总动脉分叉下约2cm处,螺旋柄通过在切口后方的一小穿刺口置入。先测量颈内动脉压力,再将颈总动脉用螺旋夹夹闭后测量压力。慢慢捻松螺旋柄逐渐打开夹子,使压力降低10%。拔出测压针,缝合伤口。术后夹闭螺旋夹的速度依术中测量颈内动脉压力降低程度而定。压力降低不到50%者,可于3~4天内逐渐夹闭。如大于50%则需5~7天。每天调整捻紧螺旋,需缓慢进行,每次不能捻转过多。调整后8小时内需注意观察病人有无脑缺血症状,如出现脑缺血症状,再将螺旋适当放松。最好在每次调整螺旋前后用眼血压计测量视网膜动脉压,每次调整应使视网膜动脉压降低不超过10%。逐日调整螺旋,如无脑缺血症状,在几天内将动脉管腔完全夹闭。24小时后去掉螺旋柄。手术后给予抗生素,以防伤口感染。偶有伤口感染,颈总动脉糜烂出血,应去掉螺旋夹,在其近端结扎颈总动脉,控制出血(图1)。

图1 颈总动脉慢性结扎

颅内动脉瘤的直接手术 直接手术为开颅直接处理动脉瘤,适用于能够暴露的颅内各部位的动脉瘤。影响手术效果很重要的一方面为手术时机的选择。动脉瘤出血后常可于短期内再次出血,病情常较上次出血为重。故如病人情况良好者,宜在出血后2~3天内进行手术,以免再次出血错过手术时机。病情严重者过早手术,操作困难,危险较大,需经内科治疗待病情稳定好转,脑水肿消退后,一般约需两周左右,再行手术。脑血管造影中有明显脑血管痉挛者,手术危险亦大,宜待2~3周后血管痉挛消失再手术较安全。按病人的病情轻重分级,Ⅰ、Ⅱ级病人情况较好,能耐受手术,危险较小,手术效果较好,宜争取在2~3日内作脑血管造影后进行手术。Ⅲ、Ⅳ级者病情较重,早期手术危险较大,宜在几天内先作脑血管造影,待病情稳定好转后再进行手术。但如有较大的血肿,致颅内压明显增高,出现脑疝迹象者,应及时手术,清除血肿,一般先不处理动脉瘤。除非手术中动脉瘤已暴露,处理上无困难者。至于Ⅴ级手术危险很大,应行内科治疗(见“颅内动脉瘤”条),待病情明显恢复后再考虑手术。在病人等待手术时应给予适当内科治疗。手术前晚给予镇静剂。准备大量血液,一般需2000ml以上。准备不同长度及不同角度的动脉瘤夹,国内多用Scoville夹或Yasargil夹,亦可用Heifetz夹或Kerr夹等。准备细剥离子、小钩、探针、小尖刀、小剪刀等以及聚合粘胶。最好用显微手术器械、手术显微镜及双极电凝。手术用气管内插管全身麻醉。颈内动脉动脉瘤手术可先在颈部暴露颈总动脉,以备必要时暂时阻断血流。在暴露动脉瘤后进行剥离前可用 Arfonad或硝普钠作控制性低血压,使收缩压降至60mm汞柱,以减少破裂危险。病情较重或需暂时阻断血流时间较长者,可予低温麻醉,使体温降至30~32℃,可提高脑对缺氧的耐受力,减少手术危险性。术中可用甘露醇及激素,以降低颅内压便于显露。必要时术后继续应用以防治脑水肿。手术方法有以下几种:

(1) 动脉瘤颈结扎或夹闭术: 是最合理的治疗方法,既能闭塞动脉瘤,并保证脑血流通畅。在瘤颈部用细丝线予以结扎或用弹性动脉瘤夹予以夹闭。用丝线结扎适用于动脉瘤颈细者,需在瘤颈周围作较多的剥离,瘤颈游离清楚后,用动脉瘤针将丝线绕过瘤颈予以结扎。须轻柔细致,操作较困难。如结扎过松则动脉瘤仍有供血,结扎过紧则有可能将管壁撕破。在动脉瘤夹不断得到改进后,目前已很少用丝线结扎。先暴露动脉瘤近端及远端的动脉,再暴露动脉瘤颈,必要时在剥离瘤颈前于其近端用动脉瘤夹暂时阻断血流,一般勿超过20分钟。勿剥离动脉瘤顶部以免破裂出血。瘤颈部蛛网膜用小尖刀或小剪子分开,勿牵扯。粘连轻轻分离后,用细剥离子或探针于瘤颈两侧探查,使有足够的间隙放置动脉瘤夹。与脑血管造影核对确定部位正确,并检查其下方无主要血管通过后,轻轻放置动脉瘤夹。如动脉瘤颈较宽,动脉瘤夹尽可能与动脉千平行,以免动脉扭屈影响血循环。夹闭后检查认为满意后,将近端动脉上的暂时阻断小夹撤去。

(2) 动脉瘤孤立术: 于动脉瘤近端及远端将载瘤动脉夹闭,使动脉瘤孤立于血循环之外,由于此法阻断了载瘤动脉的正常血循环。故仅适用于侧支循环良好的某些部位,如颈内动脉近端、大脑前动脉近端等,对位于动脉末梢部的亦适用。在这些部位的动脉瘤如瘤颈过宽或粘连过多难于剥离者,可作孤立术,将动脉瘤近端及远端的动脉用银夹或动脉瘤夹予以夹闭。

(3) 动脉瘤壁加固术: 如动脉瘤颈宽大无法夹闭且不宜行孤立术者,可行动脉瘤壁加固术,以减少破裂出血的机会。但需将动脉瘤完全游离,在近期有过出血的病人,有再破裂的危险,故不适用。加固的材料可用肌肉锤打后包裹于动脉瘤周围,使形成粘连。但难以作到包裹紧密,仍不能完全防止再出血。也可用止血海绵包裹动脉瘤。或用甲基丙烯甲酯(Methyl methacrylate)、聚乙烯聚偏二氯乙烯(Polyvinyl-polyvinylidene chlori-de)、环氧树脂(Epoxy resin)、硅酮(Silicone)、EDH粘胶等聚合胶涂抹包绕于动脉瘤壁上,可迅速凝固以达到加固的目的,但需注意应用的粘胶应无明显不良反应。

(4) 动脉瘤内栓塞术: 用人发或兽毛剪成6mm长,灭菌后,根据动脉瘤不同大小,取3~15根用特制汽枪射入动脉瘤内,使引起血栓形成,将动脉瘤闭塞。亦可用适量粘度低的聚合胶注入动脉瘤腔内,将瘤腔闭塞。各部位动脉瘤的手术操作:

(1) 颈内动脉动脉瘤: 直接手术适用于后交通动脉起始处至分叉处的动脉瘤。病人取仰卧位,头略转向健侧。作额颞皮骨瓣,硬脑膜作瓣状切开,颞极桥静脉电凝后切断。沿蝶骨嵴进至视神经及颈内动脉部位,切开外侧裂的蛛网膜,放出脑脊液,将额叶与颞叶分开。暴露颈内动脉。找到动脉瘤,多位于颈内动脉下缘与小脑幕游离缘之间。瘤颈部蛛网膜剥离分开,最好用锐性分离。用钝头探针或细剥离子探查瘤颈两侧,并用钝钩绕过瘤颈后面探知无粘连。瘤颈部与周围游离后,先用一枚动脉瘤夹,暂时阻断颈内动脉主干,再选择适当长度及角度的动脉瘤夹,轻轻放置于瘤颈部,缓慢夹闭之。然后取下颈内动脉上的临时小夹。手术过程中慎勿剥离动脉瘤顶部以防破裂。如夹闭过程中动脉瘤破裂出血,用动脉瘤夹阻断颈内动脉近端较为困难,可压迫病人颈部颈动脉,使出血减少。用吸引器清除术野积血看清瘤颈,放置动脉瘤夹。或先用长镊子夹住,再用动脉瘤夹夹闭。

(2) 颈内动脉分叉处动脉瘤: 可先于床突上暂时阻断颈内动脉。分开外侧裂,暴露颈内动脉分叉及大脑前、中动脉近端,找到动脉瘤,剥离瘤颈,放置动脉瘤夹,予以夹闭。撤去暂时阻断夹子。

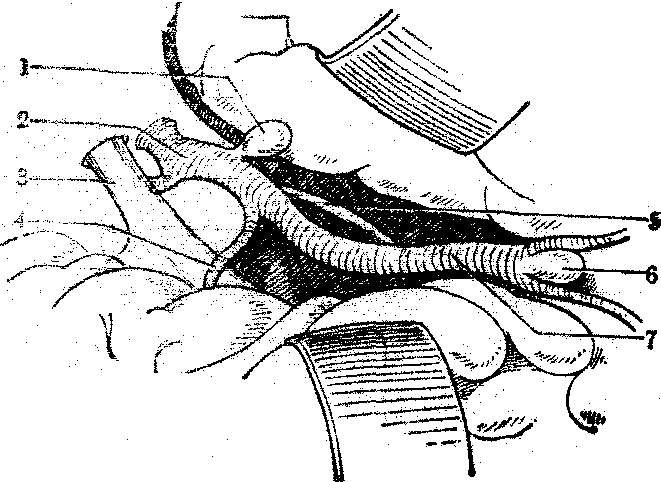

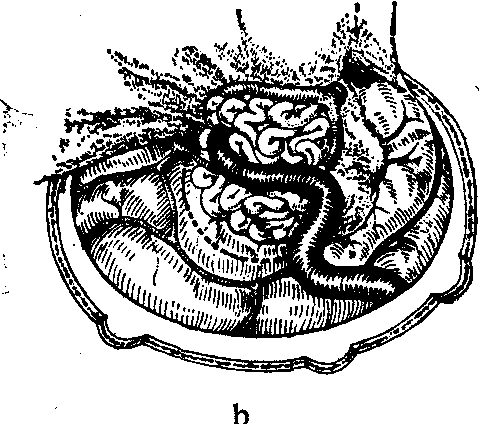

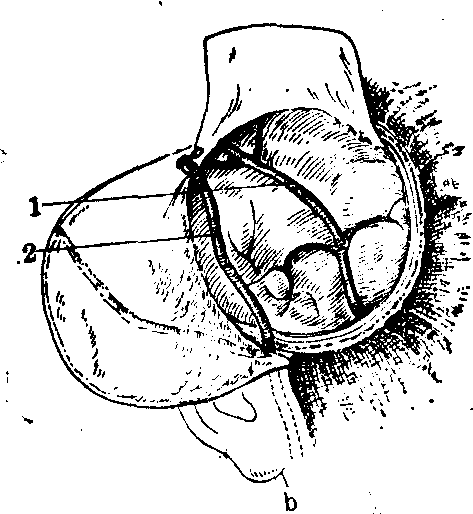

(3) 颈内动脉动脉瘤向后下生长者: 亦可作低颞部皮骨瓣。切开硬脑膜后,抬起颞叶前部。为了便于暴露,可穿刺侧脑室颞角抽出脑脊液。找到颈内动脉,暴露动脉瘤(图2),剥离瘤颈部,用动脉瘤夹夹闭。

图2 颈内动脉瘤手术

1. 颈内动脉瘤 2. 颈内动脉 3. 视神经 4. 大脑前动脉 5. 动眼神经 6. 大脑中动脉动脉瘤 7. 大脑中动脉

(4) 大脑中动脉动脉瘤: 作额颞皮骨瓣,如动脉瘤位于大脑中动脉近端,则沿蝶骨嵴进入。在外侧裂静脉内侧切开蛛网膜。抬起额叶,向下牵引颞叶。找到大脑中动脉,剥离大脑中动脉主于时需注意勿损伤其背侧穿通血管。暴露动脉瘤(图2),用动脉瘤夹暂时阻断其近端的大脑中动脉。剥离动脉瘤颈,如动脉瘤位于大脑中动脉分叉处,需注意瘤颈与血管分清。于瘤颈部放置动脉瘤夹,予以夹闭。撤去暂时阻断小夹。有时这里的动脉瘤比较巨大,有多根动脉通入瘤内,如均予以夹闭势必导致脑缺血性梗死,这时只宜作动脉瘤壁加固术。

(5) 大脑前动脉和前交通动脉动脉瘤: 大脑前动脉位于前交通动脉近端的动脉瘤。作一侧前额皮骨瓣,切开硬脑膜。暴露颈内动脉分叉及大脑前动脉。大脑前动脉于视神经后上方,由外向内走行。找到动脉瘤后,可先暂时阻断大脑前动脉的近端或颈内动脉。剥离动脉瘤颈,用动脉瘤夹夹闭之。撤去暂时阻断小夹。

(6) 大脑前动脉远端的动脉瘤:作中线旁额部皮骨瓣,切开硬脑膜,沿大脑内侧面与大脑镰间进入。必要时电凝切断额叶前部通向矢状窦的桥静脉,中央沟静脉必须保留切勿切断。牵开额叶,暴露动脉瘤及其近端动脉。可暂时于其近端阻断,剥离动脉瘤颈,用普通银夹夹闭之。撤去暂时小夹。如动脉瘤小,没有明显瘤颈,也可作孤立术,将动脉瘤远近两端动脉都夹闭。

(7) 前交通动脉动脉瘤: 病人仰卧,最好作冠状切口,双侧前额骨瓣,骨瓣前缘尽量低些。硬脑膜瓣状切开,基部在后方。结扎切断大脑镰及上矢状窦之前端。前额部一些桥静脉电凝后切断。嗅神经尽可能予以保留。将两侧额叶牵开,两侧额叶间常有一些粘连,予以仔细剥离分开。如脑张力高,除作侧脑室前角穿刺放液外,为了便于暴露,可将右侧前额叶内侧作楔状切除。在扣带回下方可见大脑前动脉沿胼胝体背侧走行,予以小心分开。沿大脑前动脉找到前交通动脉。暴露动脉瘤及其近端大脑前动脉。此时操作需特别仔细轻柔,防止动脉瘤破裂。常需暂时阻断大脑前动脉的近端。剥离动脉瘤颈,放置动脉瘤夹予以夹闭。撤去暂时阻断小夹。由于前交通动脉很短,动脉瘤周围间隙很小,如瘤颈宽大,常难以放置动脉瘤夹。可根据具体情况,以双极电凝将瘤颈缩窄,再用动脉瘤夹夹闭,或作动脉瘤两侧前交通动脉夹闭孤立术; 或一侧夹闭前交通动脉,另一侧夹闭大脑前动脉;如动脉瘤由一侧大脑前动脉供血,亦可只夹闭该侧大脑前动脉; 或作动脉瘤壁加固术。

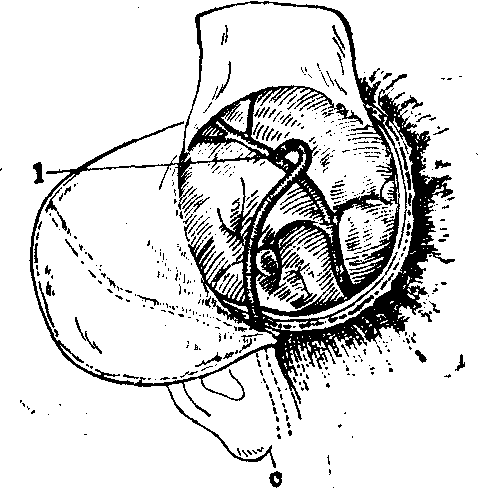

(8) 基底动脉动脉瘤: 病人一般左侧卧。作右侧低颞皮骨瓣,靠近中颅窝的颞骨鳞部用骨钳咬除,使下缘尽量与中颅窝底相平。切开硬脑膜,将汇入横窦的下吻合静脉用银夹夹闭电凝后切断。抬起颞叶。在小脑幕游离缘内侧鞍背后上方,暴露脚间池,打开蛛网膜放出脑脊液。看清动眼神经及大脑后动脉。向其内侧找到基底动脉及动脉瘤(图3)。可于基底动脉主干上用小夹暂时阻断。轻轻牵开动眼神经,用细剥离子及钝钩等分离动脉瘤颈,注意避免损伤通往下丘脑及中脑的穿通血管。于瘤颈部放置动脉瘤夹夹闭之。撤去暂时阻断小夹。

(9) 基底动脉干的动脉瘤: 较常见于小脑上动脉或小脑前下动脉起始处。常需于岩骨嵴后方1~2cm处切开小脑幕,抬起颞叶及小脑半球。暴露动脉瘤,分离瘤颈。如动脉瘤发生在基底动脉下段(即近段),位于桥脑与斜坡之间,剥离时需注意保护第V~Ⅷ颅神经,勿使受损伤。依动脉瘤所在部位,分别使与小脑上动脉或小脑前下动脉分离清楚。于瘤颈放置动脉瘤夹夹闭之。基底动脉下端的动脉瘤亦可经后颅窝入路进行手术。

图3 基底动脉瘤手术

开颅后抬起颞叶,必要时切开小脑幕,暴露基底动脉及动脉瘤1. 基底动脉 2. 动眼神经 3.后交通动脉 4. 三叉神经 5.桥脑 6. 动脉瘤 7. 大脑后动脉

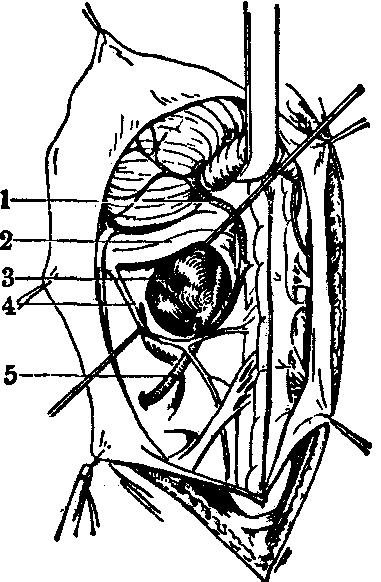

(10)椎动脉动脉瘤: 多发生于小脑后下动脉起始处,或两侧椎动脉汇合处。病人侧卧位,作后颅窝中线切口,上端折向乳突后缘。开颅后切开硬脑膜,抬起小脑半球,暴露椎动脉及小脑后下动脉。找到动脉瘤,分离瘤颈。注意避免损伤后组颅神经。于瘤颈放置动脉瘤夹夹闭之(图4)。位于椎动脉远端的动脉瘤亦可经口咽斜坡入路。于咽部作瓣状切口,切除环椎前弓、齿状突及一部分斜坡。切开硬脑膜,暴露动脉瘤,用动脉瘤夹夹闭瘤颈。骨缺损用肌肉、筋膜填补。术后需作腰椎穿刺引流以防发生脑脊液漏。这种手术入路比较复杂困难。

图4 椎动脉瘤手术

1. 小脑后下动脉 2. 舌咽、迷走神经 3.动脉瘤 4.副神经 5. 椎动脉

脑动静脉畸形切除术 有出血症状特别是反复出血者宜行手术切除,以防止再出血。出血后有血肿形成者,应行血肿清除术,以缓解对脑的压迫及颅内压增高症状。病人情况较好者宜同时切除病变。病情危急者宜先清除血肿,待病情好转后再作病变切除手术。由于“盗血”现象产生进行性轻偏瘫等神经障碍者,宜切除病变,可使症状改善。有顽固性癫痫发作,药物不能控制者,应切除病变,有一部分病人术后癫痫可得到控制。病变范围广泛,部位过深者不宜作切除术,因脑功能障碍严重,危险较大。病变位于脑重要功能区者亦应慎重,但病变浅在局限、边界清楚者,亦可考虑切除。有出血者一般先予内科治疗待病情稳定后再行手术。手术前需根据脑血管造影明确病变的范围、供应动脉及导出静脉的情况。一般用全身麻醉,分离病变时宜采用控制性低血压,使收缩压降至70mmHg。病变较大较深者手术开始后即予滴注甘露醇及激素,以降低颅内压便于分离及显露。

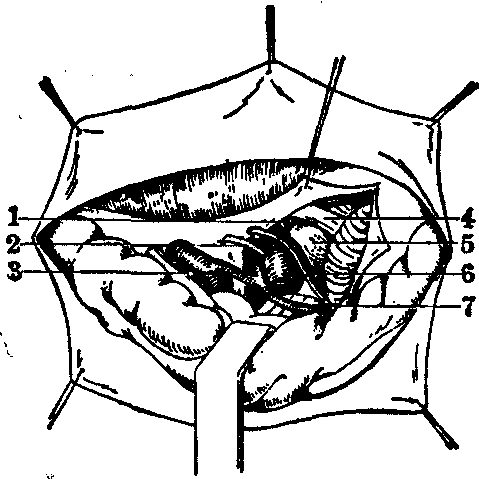

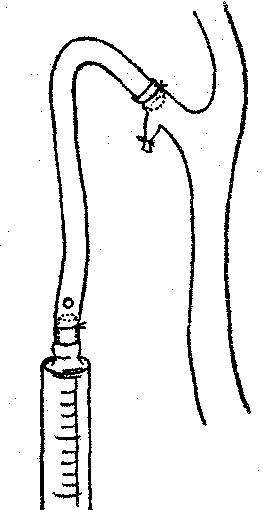

手术操作时病人体位依病变部位而定。皮骨瓣要大些,需包括整个病变及导入导出的血管。在大脑内侧面的病变,切口需靠近中线。翻开硬脑膜时需注意有的与病变粘连或有血管相通连,应小心予以分开。先找到供应动脉,但时常在表面看不到,需参照脑血管造影显示的所在部位,分开脑组织寻找。如供应动脉来自大脑中动脉,需注意与供应邻近脑组织的动脉分开,勿使受损,以免加重脑功能障碍。病变的供应动脉较正常的为粗,一般较易区别。将供应动脉近侧端用两个银夹夹住,远侧端用一个银夹夹住,中间予以电凝后切断。如病变位于皮层表面,沿病变周围先将表面小血管电凝控制后,切开皮层进行剥离。如病变位于皮质下或深部,需在接近病变的部位,避开脑重要功能区,将脑组织作适当大小的切口,到达病变部位。然后沿病变周围进行剥离,切勿进入病变区内剥离,以防损伤病变血管。病变与脑组织间相通连的血管予电凝后切断,贴近病变者最好用双极电凝或用银夹夹住切断。沿病变四周逐渐由浅至深将病变游离。最后找到导出静脉分离清楚,用银夹夹住,如过于粗大可用动脉瘤夹夹住,或用丝线结扎,切断,将病变切除。切勿过早切断导出静脉,否则病变血管易破裂出血,难以控制(图5a、b)。

脑动静脉畸形人工栓塞术 巨大脑动静脉畸形部位深在或位于脑重要功能区者,因手术切除危险性大且多易造成严重脑功能障碍,常不适宜作手术切除。对这样的病例Lussen-hop (1965)应用硅胶球作人工栓塞治疗,采用直径1~5mm不同规格的涂有硅胶的小钢球,注入脑血管使它顺血流带至病变处通过放射检查可了解其停留部位。Rob-les(1968)用肌肉栓子作人工栓塞,取材方便。亦可用明胶海绵作栓子。病变的供应动脉扩张而正常脑组织的动脉变细,用直径小于病变动脉大于正常动脉的栓子,由于血液动力学的作用,病变动脉阻力小、血流快,栓子容易进入,并止于病变的血管起始处。由于大脑中动脉是颈内动脉的直接延续,因而栓子更易进入,故大脑中动脉供应区的病变最适于作人工栓塞。人工栓塞后作血管造影、有的病变不再显影,有的则有不同程度的缩小。术后正常脑组织缺血现象好转,因而由血管畸形所产生的运动、感觉等脑功能障碍可得到改善,癫痫发作也可减少。但不能完全防止再次出血。作此手术前需测量脑血管造影显示各动脉分支的直径大小。所用栓子勿大于供应动脉直径,如过大可栓塞动脉主干,加重脑功能障碍。手术需在放射线监视下进行。

1. 供应动脉2. 导出静脉

结扎切断供应动脉后剥离病变,虚线为皮质切口,最后结扎切断导出静脉

图5 a、b 脑动静脉畸形切除术

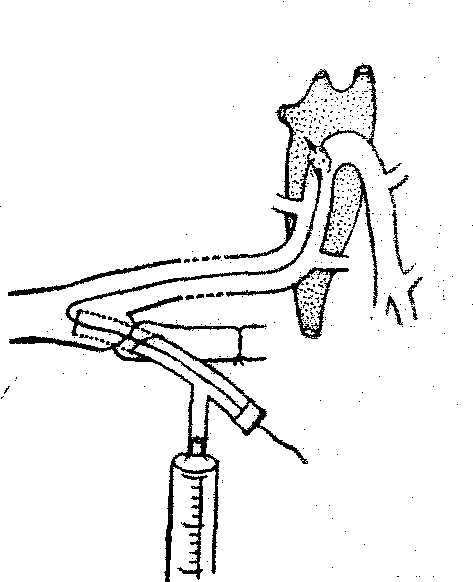

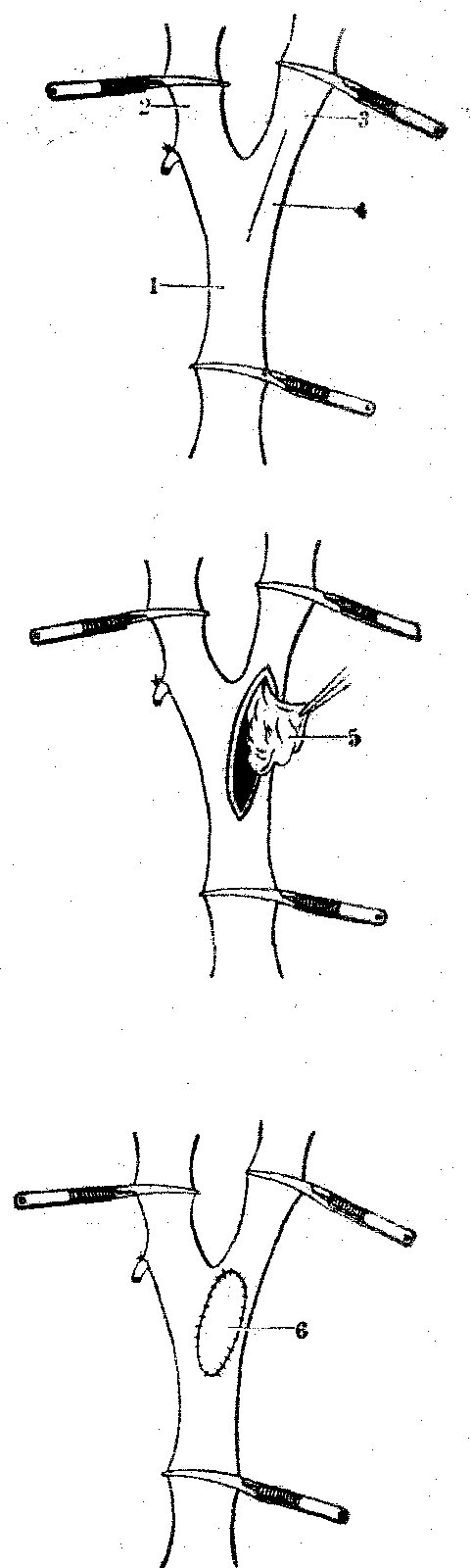

手术操作时,病人仰卧,颈部略垫高,头略转向健侧。在局部麻醉下于胸锁乳突肌内侧颈动脉搏动明显处作直切口。暴露颈总动脉远端。游离颈外动脉近端约3cm,并结扎此段的动脉分支。剪下胸锁乳突肌一小条,剪成数小块。略小于供应动脉内径,大于正常动脉内径,一般约3~4mm。每块肌肉用剪短的银夹夹住作为标记。取长约10cm的薄壁聚乙烯管,直径与颈外动脉内径相等,不小于6mm,作为注入栓子的导管。导管接注射器,内装有盐水及栓子。用动脉夹暂时夹住颈总动脉及颈外动脉远侧端,距分叉约2cm处切开颈外动脉,插入导管。或于颈外动脉距分叉约3cm处结扎,于其近侧切断,插入导管并结扎固定之。通过导管将肌肉栓子或适当大小的硅胶球1~3个经颈外动脉注入颈总动脉,同时放开颈总动脉的动脉夹。栓子即随血流经颈内动脉进入颅内,并因病变的优势血流进入其供应动脉。然后摄头颅平片观察栓子停留部位是否适当。如不满意,再重复注入栓子。反复注入时应先用较小的栓子,后用较大些的。在观察栓子停留部位适当后,通过此导管作脑血管造影,观察栓塞部位及病变影像是否消失或缩小。认为满意后再夹住颈总动脉,撤去导管。缝合颈外动脉切口。如已将颈外动脉切断者,予以结扎。撤去动脉夹。检查无出血后缝合伤口(图6)。一周后重复脑血管造影,观察手术效果。如栓塞不够满意可再行二次栓塞手术。

图6 脑动静脉畸形

人工栓塞术暴露颈动脉,由颈外动脉插入导管,注入硅胶球

颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 为Brooks (1931)首先描述,自颈部颈动脉填入肌肉使栓塞颈内动脉海绵窦瘘。术前根据脑血管造影了解病变情况及侧支循环情况。准备Y形聚乙烯导管,其分叉成30°角,一端带有橡皮帽。手术宜在X线监视下进行。病人仰卧,头略转向健侧。在局部麻醉下于胸锁乳突肌内侧作直切口,约长8cm。暴露颈总动脉远端及颈外、颈内动脉近端,用动脉夹分别暂时阻断颈总、颈外及颈内动脉。自胸锁乳突肌取比瘘孔略大的肌肉一块装上剪短的银夹作为放射标记。切开颈外动脉,将肌肉块自切口送入并推至颈总动脉。暂时夹住颈外动脉远近两端。撤去颈总动脉及颈内动脉上的动脉夹,肌肉栓子即随血流进入颅内。由于动脉与静脉窦间血压的差别,栓子被送到瘘孔处将瘘孔堵塞,而不易进入动脉远端。根据颅骨平片观察银夹所在的位置并注意突眼及杂音消失等情况。如一次效果不显著可再塞第2、第3块直至认为满意后,复查颈动脉造影证实动静脉瘘消失后,缝合颈外动脉的切口撤去动脉夹,缝合伤口。但由于瘘孔大小难于测定,肌肉栓子大小不好掌握。如过小,可经瘘孔进入海绵窦内,亦有流入脑动脉远端造成脑栓塞的可能。如栓子过大则不能进入颈内动脉海绵窦段,达不到瘘孔处。为了弥补上述手术一些缺点,可用系线肌肉栓塞法,即放风筝法。取约1.0cm大小胸锁乳突肌一块,用细丝线缠至比瘘孔大的肌肉团,夹以短银夹作为标记。肌肉团上系一细尼龙线,其长度根据颈动脉造影测量颈总动脉分叉处至海绵窦瘘的距离,加上Y形管的长度。将系线肌肉放入Y形管内顶端,线尾由带橡帽的一端穿出,用橡皮帽固定之。另一端接一20ml注射器,注射器及Y形管内均充以生理盐水。将甲状腺上动脉结扎切断,结扎颈外动脉。用动脉夹暂时阻断颈总及颈内动脉。切开颈外动脉,将Y形管插至颈总动脉分叉部,用丝线将颈外动脉及导管结扎固定之。开放颈内动脉上的动脉夹,将生理盐水加压注入,同时开放颈总动脉的动脉夹。这样肌肉栓子即随血流进入颈内动脉,被送到瘘孔处堵塞瘘孔。检查证实手术成功后,拔掉Y形管,结扎颈外动脉,将系肌肉的线末端缝合固定于颈外动脉壁上。缝合伤口(图7)。

图7 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术(放风筝法)

颈内动脉海绵窦瘘颅内外联合颈内动脉结扎术 结扎颈部颈内动脉治疗颈内动脉海绵窦瘘,一般效果不满意。大多数病例侧支循环很快建立,继续向瘘孔供血。在患侧颈内动脉结扎后,对侧颈内动脉的血液,通过前交通动脉,大部分进入瘘孔,而产生“盗血”现象,致脑组织缺血。为了避免这种“盗血”现象,Hamby等倡用孤立手术,即开颅结扎瘘孔远端的颈内动脉,随之在颈部结扎瘘孔近端的颈内动脉,两个步骤一次完成。作双侧颈动脉及椎动脉造影了解病变及侧支循环情况。经证明侧支循环良好,即可进行手术。

病人仰卧,头略转向健侧。在全身麻醉下,先作额颞部皮骨瓣,切开硬脑膜,沿蝶骨嵴进入。切开外侧裂前端的蛛网膜,放出脑脊液。暴露颈内动脉,在后交通动脉起点前用银夹或动脉瘤夹将颈内动脉夹闭。如果可能,最好在分出眼动脉以前,夹闭颈内动脉。但因颈内动脉穿出海绵窦后立即分出眼动脉,此点常不能作到。需另行暴露结扎眼动脉。眼动脉位于视神经下方,并被其覆盖。需将视神经管上壁凿去,有时需将眶顶后部切除,切开眶筋膜。操作需小心,使勿损伤视神经。轻轻将视神经略牵向内侧,暴露眼动脉,用银夹夹闭。另于颈部胸锁乳突肌前缘作切口,暴露颈总动脉远端及颈内、外动脉近端。将颈内动脉用粗丝线双重结扎。最好将颈外动脉同时结扎,特别是未作眼动脉结扎者。分别逐层缝合伤口。

联合孤立及栓塞术 颅内外联合颈内动脉结扎后,仍有小的颈内动脉间吻合支通入海绵窦内的颈内动脉。Jaeger则同时作肌肉栓塞术,将海绵窦段的侧支循环阻断,可使颈内动脉海绵窦瘘彻底治愈。在颅内结扎颈内动脉后,取胸锁乳突肌长约3cm粗约0.3cm,两端各夹一剪短的银夹作为标记。将颈总、颈内及颈外动脉分别用动脉夹阻断,于颈外动脉作切口,将肌肉通过此切口送入颈内动脉,再于切口与分叉间将颈外动脉夹住。依次先后将颈总及颈内动脉动脉夹放开,肌肉栓子即随血流进入颈内动脉海绵窦段将侧枝循环及瘘孔堵塞。在眼部听诊杂音消失,头颅平片中观察到银夹恰好位于鞍旁后,表示手术已成功,将颈内动脉双重结扎,并结扎颈外动脉。分别逐层缝合切口。Dott则于颅内外联合颈内动脉结扎后,于颅内切开颈内动脉将肌肉逆行塞入颈内动脉海绵窦段。

颅外颅内动脉吻合术 本手术是1967年Donaghy和Yasargil首先用来治疗缺血性脑血管病的,并取得了良好的效果。本手术对反复短暂性脑缺血性发作效果最好,可防止或减少其发作,避免演变成完全性卒中。对可逆性缺血性神经损害效果亦较好。完全性卒中发病3周以上,1年以内,病情稳定,偏瘫、失语等有所恢复,但进步缓慢或停止者,亦可手术。一般认为3个月以内者效果较好,超过1年者亦可考虑,但效果较差。但完全性卒中的急性期及进行性卒中为手术禁忌证。有普遍脑动脉硬化病人、痴呆,发病已久偏瘫无恢复迹象,或有严重心肾疾病者,亦不宜手术。术前作脑血管造影明确诊断及脑血管情况。在短暂性脑缺血性发作病例中,脑血管造影可表现正常,亦宜行手术。术后需复查脑血管造影,最好作颈外动脉造影,以了解动脉吻合口是否畅通。术前术后最好测局部脑血流量。有人主张对完全性卒中术前可试行高压氧治疗,如见效,则手术效果亦较好。

颞浅动脉与大脑中动脉分支吻合: 病人侧卧,先用龙胆紫将颞浅动脉的走向于头皮上标出。一般用局部麻醉,作弧形切口,切口前肢介于颞浅动脉前后支之间,后肢最好在枕动脉内侧。翻开皮瓣,将颞浅动脉断端夹住。于耳廓上方切开颞肌,钻颅,扩大骨窗达直径约4cm,或作小骨瓣。切开硬脑膜,选择好皮质动脉,外径不小于1mm左右。常用角回支、颞后动脉、顶后动脉及额顶升支亦均可应用。脑皮质用盐水棉片覆盖。然后在手术显微镜下(10~16倍)自皮瓣分离颞浅动脉,一般常用后支,小分支用双极电凝后切断。根据选好的皮质动脉位置,游离出约6~7cm长。检查颞浅动脉血流通畅后距断端2~3cm处用动脉瘤夹夹住。将断端约0.5cm范围内的动脉周围结缔组织剥掉,用肝素盐水冲洗管腔。如作骨瓣,需在骨瓣根部造成一够大的裂洞,将颞浅动脉通过此洞,引至皮质动脉,将其断端剪成一适当的斜面,其长轴与皮质动脉平行。将皮质动脉周围蛛网膜剪开分离,游离长1cm一段。如有小分支,用双极电凝后剪断。皮质动脉下方放一小块带色的橡皮条,以保护皮质并使视野清楚。两端用动脉瘤夹暂时阻断。如动脉有痉挛,在阻断前用罂粟碱棉片覆盖数分钟使其扩张。在手术显微镜下将皮质动脉用锐利剃须刀片纵行切开约2mm左右长,或用剪刀剪开一卵圆形窗。勿过大或过小,切口边缘要整齐。管腔内均用肝素盐水冲洗。用9-0或10-0尼龙单丝将颞浅动脉与皮质动脉作端侧吻合。为了分辨清楚,可用靛胭脂或伊文蓝1、2滴行内膜染色,或用直径1mm以下的有色尼龙绳一段插入皮质动脉切口内,以便于缝合。先于切口两端各缝合一针固定,要求对合准确。然后两侧各缝合2~3针,各针间距离需均匀,使内膜对合良好。在结扎最后一针前,取出尼龙绳,两条动脉内再用肝素盐水冲洗。缝线全部结扎后,依次放开皮质动脉近端、远端及颞浅动脉的动脉夹。可见管腔内血流充盈,较术前增粗,搏动增加。如有漏血,用小棉块轻压数分钟,多可停止。如有喷射性漏血,需再补缝一针。将硬脑膜大部缝合。如作骨瓣,需在其基部将骨瓣咬除一部,勿使颞浅动脉受压扭屈。逐层缝合伤口(图8a、b、c)。

1. 皮肤切口 2. 颞浅动脉后支

1. 游离颞浅动脉后支 2.大脑中动脉分支

1. 吻合口

图8 a、b、c 颞浅动脉大脑中动脉分支吻合术

枕动脉与小脑后下动脉吻合: 病人侧卧或俯卧,作后颅窝中线切口,上端折向乳突后方。翻开皮瓣,剥离枕肌暴露枕骨,钻颅开窗。切开硬脑膜,选择好小脑后下动脉吻合部位。剥离枕动脉约8~9cm长,用动脉瘤夹夹在游离出的动脉根部,用肝素盐水冲洗管腔。将枕部肌肉作一裂洞,将枕动脉通过裂洞导入颅内,使动脉不受压迫。作枕动脉小脑后下动脉端侧吻合术,方法同前。因此处肌肉较厚手术也较深,操作较困难。吻合完成后,逐

缝合伤口。

缝合伤口。颈内动脉内膜剥离术及动脉壁修补术 颈内动脉近端狭窄,管腔缩小50%以上,产生脑供血不足,出现暂时性轻度或中度神经系障碍或持续性轻微神经系障碍者,可作此手术。完全性闭塞在发病24小时以内者,亦可考虑。闭塞时间较长者(24~48小时以内),如已发生脑软化,术后缺血区血管再通后,可能有发生出血的危险。陈旧性脑动脉闭塞作手术重建血流,很难收效。术前需作脑血管造影了解病变部位及程度,以及侧支循环情况。最好经股动脉插管进行造影。作颈动脉压迫试验,至压迫30分钟后,如病人耐受好,无特殊症状,说明侧支循环好,术中可暂时阻断血流。如病人有头晕、偏瘫加重等,说明侧支循环不好,需准备暂时性内分流管,以防加重脑缺血。准备肝素盐水(2500u/100ml),术中冲洗动脉管腔用。准备人造血管或取本人大隐静脉一段备修补动脉用。

手术操作时病人仰卧,头略转向健侧。于局部麻醉下在胸锁乳突肌内缘作直线切口。颈动脉窦用普鲁卡因封闭以防发生颈动脉窦反射。暴露颈总动脉、颈内动脉及颈外动脉。暴露颈内动脉上段时,需将二腹肌切断,注意勿损伤迷走及舌下神经。剥离动脉时操作需小心轻柔,避免粥样斑脱落引起栓塞。在动脉暴露后予静脉滴注肝素50~75mg放入250ml 10%葡萄糖液内。在狭窄部的上下分别用动脉夹暂时夹闭颈总、颈外及颈内动脉。在动脉夹外侧分别注入各动脉肝素盐水1ml,以防发生新的血栓。在颈内动脉狭窄处粥样斑边缘作纵切口,将内膜上的粥样斑仔细剥离完全切除,勿伤及动脉肌层,内膜边缘予修剪整齐。如有血栓伸向颅底方向,则用注射器连接一软导管插入颈内动脉,撤去动脉夹,轻轻回吸血栓,并反复用肝素盐水冲洗。直到有新鲜血液涌出,说明动脉管腔已畅通。如术前压迫颈动脉病人不能耐受,则于动脉切开后放置暂时性内分流管。一端插入颈总动脉,另一端插入颈内动脉,去掉动脉夹,两端用粗丝线暂时结扎固定,再进行内膜剥离。为了避免动脉缝合后狭窄,作动脉修补术。按狭窄部的长度,取人造血管或自体大隐静脉一段,剪成梭形片,放于切口部。用5-0到7-0的细丝线先于两端缝合固定,然后周围行间断或连续缝合。结扎最后两针前,如放置分流管者,须予拔出,上下仍用动脉夹夹住。在此过程中反复用肝素盐水冲洗,完成缝合。按次序撤去动脉夹,先颈外动脉,次颈总动脉,最后颈内动脉。这样万一有小的栓子,将被血流冲入颈外动脉。缝合后如发现动脉搏动欠佳,可向动脉内注入1%普鲁卡因3~5ml,动脉外用浸有1%普鲁卡因的棉片覆盖数分钟,可缓解痉挛。逐层缝合切口(图9)。

高血压脑出血的手术 高血压脑出血的手术治疗,目的在清除脑内血肿,解除对脑组织的压迫,缓解颅内压增高及脑疝的发展,改善脑血循环,以利于病人恢复。高血压脑出血病人年龄不太大,血压不太高,意识障碍不重,或经内科治疗,病情仍继续加重者,应争取在发生脑疝前进行手术。如一侧瞳孔散大已有脑疝征象,仍应采取积极的态度,尽快手术。如病情已稳定,但持续有颅内压增高症状,腰椎穿刺压力明显增高,出现视乳头水肿者,亦应手术清除血肿。壳部和外囊的外侧壁出血最为多见,手术效果较好。丘脑部的内侧型出血较少见,手术效果差。出血破入脑室者,手术清除血肿,亦有一部分病人可得到恢复。小脑出血病情进展,有脑干压迫症状者,应立即手术,及时解除对脑干的压迫,效果较好。桥脑出血则不宜手术。病人意识清楚或仅嗜睡,神经系体征较轻,病情稳定者,不需手术治疗。发病急骤,迅速进入脑疝晚期,深昏迷,双侧瞳孔散大眼球固定,去脑强直,生命体征已趋向衰竭者,不宜手术。病人年龄过大,并有心、肺、肾严重疾病者,亦不宜手术。手术前需作脑血管造影或CT扫描确诊,并了解血肿部位及大小。

图9 颈内动脉内膜剥离及修补术

1. 颈总动脉 2. 颈外动脉 3.颈内动脉 4. 切口 5. 剥离的内膜 6.修补植片

手术方法:

❶颅骨钻孔血肿抽吸术:在邻近血肿部位,一般在颞部或额颞部钻颅,切开硬脑膜,用脑针穿刺血肿腔抽吸。此法只能抽出血肿的液体部分,血凝块不能抽出,且不能进行止血,故难以收到治疗的效果,现已很少应用。

❷开颅清除血肿: 在血肿部位,一般在颞部,或额颞部作骨瓣,如血肿较小而浅在,亦可作骨窗,切开硬脑膜前最好先作血肿穿刺,抽出一部分血液,以降低颅内压。然后切开硬脑膜,切开脑皮质,进入血肿腔,清除血肿。如出血已破入脑室,则进入脑室,清除血肿后反复冲洗,彻底止血,术后应行脑室持续引流。如有明显脑水肿,或术前已有脑疝症状者,应去除骨瓣减压。小脑出血一般作颅后窝正中直线切口,血肿在小脑半球外侧者,可作单侧直线切口。分离颈肌,钻颅,咬除枕骨鳞部。切开硬脑膜,切开小脑,清除血肿止血。手术中给予脱水药物,并维持血压在正常水平。手术后继续给予脱水降压药物,稳定血压,注意营养补充及电解质平衡,防止感染及其他并发症的发生。

- 施救费用是什么意思

- 施救费用是什么意思

- 施救费用条款是什么意思

- 施教耐是什么意思

- 施文庆是什么意思

- 施文庆(?—589)是什么意思

- 施文森是什么意思

- 施施是什么意思

- 施施是什么意思

- 施无法之赏,悬无政之令;犯三军之众,若使一人是什么意思

- 施旺是什么意思

- 施旺(Theodor Schwann, 1810—1882)是什么意思

- 施昌东是什么意思

- 施昌东是什么意思

- 施明发是什么意思

- 施明德是什么意思

- 施昕更是什么意思

- 施春秋是什么意思

- 施春轩是什么意思

- 施显龄是什么意思

- 施普兰格是什么意思

- 施普茨海姆是什么意思

- 施景舜是什么意思

- 施智谋是什么意思

- 施有光是什么意思

- 施有光是什么意思

- 施本格勒是什么意思

- 施本格勒是什么意思

- 施本格勒是什么意思

- 施本格勒(Oswald Spengler,1880—1936)是什么意思

- 施本格勒,奥斯渥特是什么意思

- 施杞是什么意思

- 施柏煊是什么意思

- 施梅尔茨是什么意思

- 施梅林是什么意思

- 施榕是什么意思

- 施欣红是什么意思

- 施正屏是什么意思

- 施正洪是什么意思

- 施毓麒是什么意思

- 施毓龙是什么意思

- 施氏七书讲义是什么意思

- 施氏之邻是什么意思

- 施氏诗说是什么意思

- 施水生是什么意思

- 施永乐是什么意思

- 施永年是什么意思

- 施永祥是什么意思

- 施永芒是什么意思

- 施永芳是什么意思

- 施永龄是什么意思

- 施永龄是什么意思

- 施求臧是什么意思

- 施汉章是什么意思

- 施汉章是什么意思

- 施汝为是什么意思

- 施汝为是什么意思

- 施汝为是什么意思

- 施汝为(1901—1983)是什么意思

- 施沛是什么意思