脑桥的内部结构

脑桥在横切面上借斜方体分为背、腹两部。

脑桥腹侧部(脑桥基底部) 在进化上较新,只存在于哺乳类,在人脑最为发达。内有纵行的锥体束和皮质脑桥束,后者与锥体束伴行,起自额、顶、枕、颞叶皮质,分别称额桥束、顶桥束、颞桥束和枕桥束,止于脑桥核。中、小多角形细胞组成脑桥核,以锥体束为标志,分为内、外、腹、背四部。脑桥核发出脑桥横纤维,交叉至对侧组成小脑中脚(脑桥臂),绕向背方,止于小脑半球皮质。网状被盖核是脑桥核向背侧的延伸,发纤维加入对侧小脑中脚。脑桥核向下在延髓形成蜗神经前核内侧的桥延核和锥体前方的弓状核,后者发纤维经第四脑室髓纹和前外弓状纤维入小脑。脑桥核还接受起自上丘的顶盖脑桥纤维,视觉冲动可能经此传入小脑。

脑桥背侧部(脑桥被盖部) 是延髓直接延续,内含Ⅷ、Ⅶ、Ⅵ、Ⅴ对脑神经核团和联系纤维、上、下穿行的纤维束及蓝斑、网状结构等。

第Ⅷ对脑神经(前庭蜗神经)由蜗神经和前庭神经合成。

蜗神经核 蜗神经前核在小脑下脚腹外侧,细胞中等,呈圆或卵圆形,蜗神经根又分此核为后、前两部。蜗神经后核在小脑下脚背外侧,在动物较发达且分层,在人类不分层。蜗神经根由蜗(蜗螺旋)神经节双极细胞的中枢突组成,传导听觉,经内耳道入脑桥小脑三角,以明确的定位投射,止于蜗神经核。在动物中,来自耳蜗底圈至顶圈的蜗神经纤维,分散依背腹顺序分别投射到蜗神经后核、前核前部及后部三区。同时,此三区各有全套音谱,从高音到低音也依背腹方向顺序排列,与纤维定位投射相应。二级听纤维分为三部: 大量纤维起自蜗神经前核,横行向内组成斜方体(腹侧听纹),越过中线至上橄榄核背外方转向上行,是为外侧丘系,经下丘核中继或直接止于内侧膝状体,再发纤维至大脑皮质听区。中间斜方体 (中间听纹,Held交叉)和背侧斜方体(背侧听纹,Monakow交叉)分别起自蜗神经前核的后部及蜗神经后核,纤维穿行网状结构,越过中线至对侧加入外侧丘系。二级听纤维内有下述三个中继核:

❶上橄榄核由中型多极细胞组成,在人分为S形主核和内侧的副核,接受双侧二级听纤维的终支或旁支,发纤维至双侧外侧丘系。它向背侧发出上橄榄脚纤维至展神经核,经内侧纵束以完成强音时的眼、头转动反射。

❷斜方体核接受双侧斜方体纤维,发纤维至双侧外侧丘系。

❸外侧丘系核接受外侧丘系的终支或旁支,发纤维再入外侧丘系。耳蜗的传出纤维即橄榄耳蜗束,存在于人与脊椎动物,起自上橄榄核附近核团,双侧纤维经蜗神经下行止于螺旋器毛细胞,有减弱听觉反应的作用。

前庭神经核 前庭神经由前庭神经节双极细胞的中枢突组成,传导平衡觉,穿内耳道出内耳门,入脑桥后,少量纤维沿小脑下脚内侧入小脑,大部纤维止于前庭神经核。此核又分为内、外、上、下四核。前庭神经内侧核在第四脑室底,界沟外侧,紧贴室底深方,呈三角形,由中、小型细胞组成。前庭神经外侧核由大多角细胞组成,位于前庭神经内侧核的外侧,向上至平齐展神经核阶段。前庭神经上核及前庭神经下核分别与外侧核的两端连续,由中、小型细胞组成。猴的前庭神经定位关系为: 传导三个半规管冲动的纤维主要进入上核和内侧核; 传导椭圆囊、球囊冲动的纤维主要止于下核、内侧和外侧核。此外,前庭神经核还接受来自小脑皮质、顶核、网状结构、脊髓和Cajal中介核的纤维。前庭神经核发出的纤维有五种:

❶前庭脊髓束起自前庭神经外侧核,传导兴奋或抑制冲动到同侧脊髓全长的灰质VII、VIII层。

❷内侧纵束由前庭四核发出的上、下行,交叉和不交叉的纤维组成,止于动眼、滑车、展神经核及副神经核和颈髓前角细胞;Cajal中介核、Darkschewitsch核、上丘及网状结构也发纤维参加此束。它完成眼肌和头颈肌的前庭反射。如眼球向外注视时,一侧外直肌与对侧内直肌同时收缩,冲动经内侧纵束联系一侧动眼神经核和对侧的展神经核。刺激内耳可引起眼球震颤,双眼有节奏地水平 (垂直或旋转)摆动、冲动经前庭神经传入四核,亦由此束联系眼球外肌诸核。

❸前庭小脑纤维起自下核与内侧核,经小脑下脚内侧的旁绳状体止于小脑顶核、绒球小结叶及蚓垂。

❹前庭网状纤维起自前庭诸核止于脑干网状结构和迷走神经背核,与刺激内耳出现恶心、呕吐、面色苍白等前庭反射有关。

❺前庭传出纤维大概起自下核、外侧核或认为起自脑桥网状结构,双侧下行入前庭神经止于壶腹嵴及椭圆囊斑、球囊斑,起抑制作用,可能对平衡的适应有关。

面神经核 位于被盖下部网状结构腹外侧,成自大型运动细胞。纤维趋向背内侧,至展神经核内侧聚成一束上行,称为面神经膝,绕过展神经核构成面神经丘,继而转向腹外出脑为面神经运动根,支配面肌、二腹肌后腹、茎突舌骨肌和镫骨肌。面神经核可分数群: 背内侧群支配耳肌、枕额肌的枕腹;腹内侧群支配颈阔肌,中间群支配枕额肌的额腹、眼轮匝肌、皱眉肌和颧肌;外侧群支配颊肌、口轮匝肌等。面神经核接受的纤维有:

❶三叉二级纤维,完成角膜反射;

❷皮质脑干束直接或经网状结构中继止于双侧面神经核,但支配下部面肌的核,主要由对侧皮质脑干束控制。故损伤一侧此束,产生对侧口周围诸肌瘫痪。再者,红核、背侧丘脑也有纤维直接或间接支配面神经核,损伤时可影响情绪性的面部表情。此外,面神经还有三个成分:

❶一般内脏运动纤维起自上泌涎核,细胞位于网状结构,其纤维加入面神经的中间神经部分,经鼓索,在下颌下神经节中继后控制舌下腺和下颌下腺,一部分纤维经岩大神经,在翼腭(蝶腭)神经节中继后控制泪腺、鼻腔粘膜腺体分泌。

❷面神经的特殊内脏感觉纤维起自膝神经节,传导舌前2/3味觉冲动,经鼓索,中间

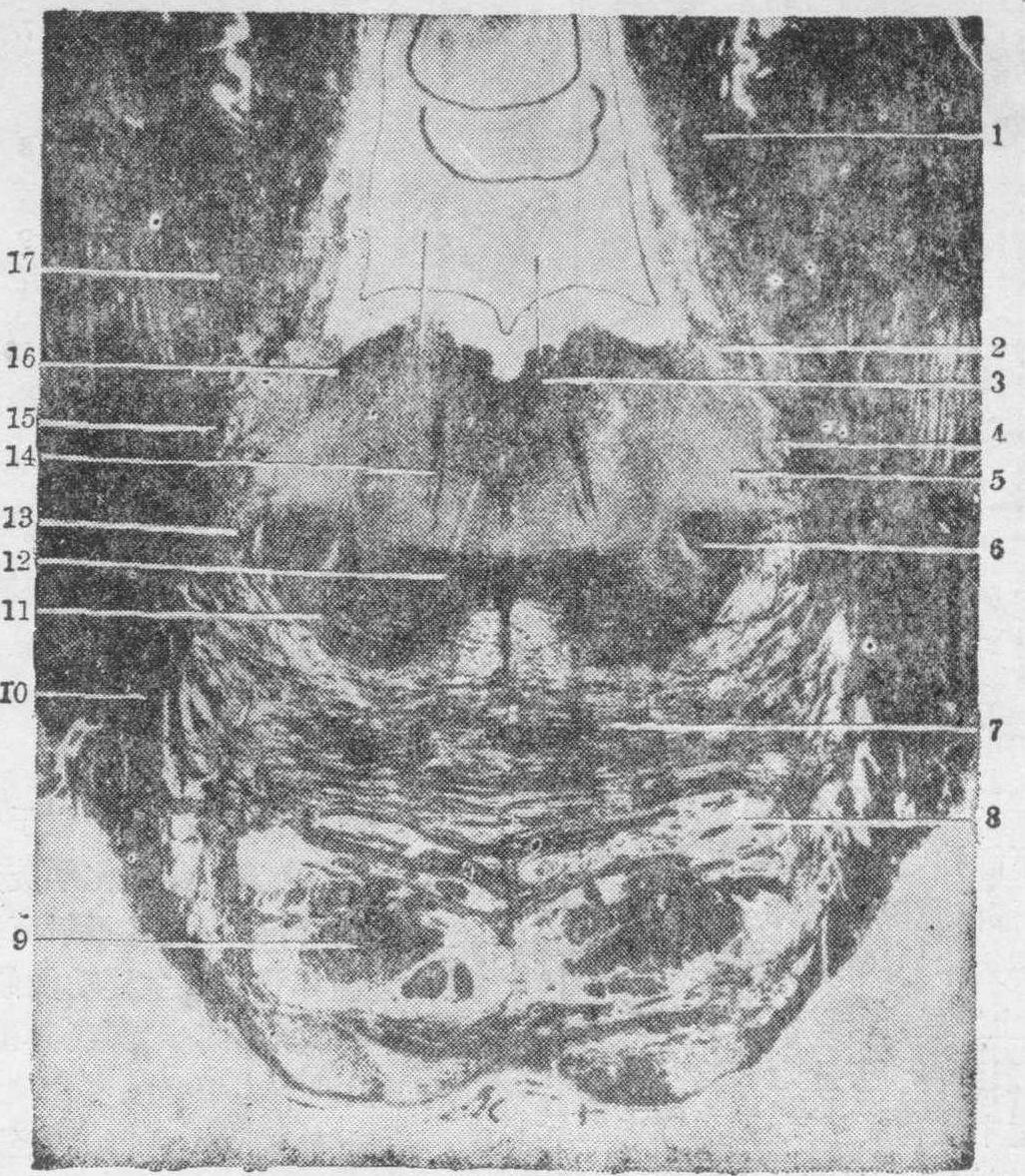

图1 通过面神经丘阶段的横切面

1. 小脑上脚 2. 前庭神经核 3. 内侧纵束 4. 三叉神经脊束

❸一般躯体感觉纤维亦起自膝神经节,周围突分布于外耳道及耳背皮肤,中枢突随面神经入脑,止于三叉神经脊束核。

展神经核 在面神经丘深方,由多极运动细胞组成,纤维行向腹侧出脑,支配外直肌。此核附近网状结构内有旁展神经核,亦称“向外注视中枢”,它接受对侧皮质脑干束纤维,发纤维至展神经核,再经内侧纵束联系对侧动眼神经核。

三叉神经核团 三叉神经运动核由多极细胞组成,纤维进入下颌神经,支配咀嚼肌、下颌舌骨肌和二腹肌前腹。三叉神经脑桥核和其下方的三叉神经脊束核均属一般躯体感觉柱。三叉神经节细胞的周围突分布于面部皮肤和口、鼻腔粘膜,中枢突由三叉神经入脑,有的纤维分为升支和降支,也有纤维并不分叉,直升直降。降支下行,组成三叉神经脊束,止于内侧的同名核。三叉神经脑桥核为中、小型细胞组成,接受触、压觉;三叉神经脊束核成自小型细胞,接受痛、温、触觉。在此二核内的定位都是: 眼神经至核的腹侧部,下颌神经至核的背侧部,上颌神经居中。分布于耳郭和外耳道皮肤的感觉纤维胞体,位于面神经的膝神经节、迷走神经的上神经节和舌咽神经的上神经节内,中枢突随此三神经入脑后,也止于三叉神经脊束核。临床上,三叉神经周围性损伤,患者的感

图2 通过三叉神经出脑阶段的横切面

1. 小脑上脚 2. 第四脑室 3. 三叉神经脑桥核 4. 三叉神经

蓝斑(脑桥色素核) 位于中央灰质外侧缘,细胞中型,内有大量色素。组织化学荧光法显示此核细胞含去甲肾上腺素。纤维广泛地投射至端脑、间脑、中脑、小脑、脑桥、延髓和脊髓。主要功能似与睡眠有关,破坏双侧蓝斑可完全抑制去同步睡眠(异相睡眠)。或认为蓝斑是脑桥的呼吸调节中枢。

从延髓上行的各纤维束经过脑桥至中脑,其位置见图1、2。

- 孙中山社会科学思想研究是什么意思

- 孙中山祖籍是什么意思

- 孙中山税收思想是什么意思

- 孙中山等创办新型学校是什么意思

- 孙中山纪念堂是什么意思

- 孙中山纪念堂是什么意思

- 孙中山纪念堂是什么意思

- 孙中山纪念馆是什么意思

- 孙中山经济改革论是什么意思

- 孙中山致苏俄遗书是什么意思

- 孙中山致苏联遗书(1925年3月11日)是什么意思

- 孙中山藏档选编(辛亥革命前后)是什么意思

- 孙中山行馆是什么意思

- 孙中山衣冠冢是什么意思

- 孙中山论是什么意思

- 孙中山访问国际社会党执行局是什么意思

- 孙中山诞生一百二十周年(小型张)是什么意思

- 孙中山诞生一百周年是什么意思

- 孙中山诞生九十周年是什么意思

- 孙中山诞辰纪念词是什么意思

- 孙中山读书是什么意思

- 孙中山辞典是什么意思

- 孙中山选集是什么意思

- 孙中山选集是什么意思

- 孙中山逝世是什么意思

- 孙中山遗嘱是什么意思

- 孙中山遗嘱是什么意思

- 孙中山邮票图集是什么意思

- 孙中山集外集是什么意思

- 孙中山集外集是什么意思

- 孙丰年先生幼科三种是什么意思

- 孙丹林是什么意思

- 孙为震是什么意思

- 孙乃祥是什么意思

- 孙乃青是什么意思

- 孙义兆是什么意思

- 孙义和是什么意思

- 孙义堂是什么意思

- 孙义宣是什么意思

- 孙义桢是什么意思

- 孙义燊是什么意思

- 孙之镐是什么意思

- 孙乐新是什么意思

- 孙九録是什么意思

- 孙九龙是什么意思

- 孙习之是什么意思

- 孙书伟是什么意思

- 孙书咏是什么意思

- 孙书玉是什么意思

- 孙书筠是什么意思

- 孙乭风传说是什么意思

- 孙乾是什么意思

- 孙二娘(1)是什么意思

- 孙二娘(2)是什么意思

- 孙云寿是什么意思

- 孙云峰是什么意思

- 孙云晓是什么意思

- 孙云焘是什么意思

- 孙云球是什么意思

- 孙云球是什么意思