脑损伤naosunshang

由于暴力直接作用于头部而引起的脑部损伤。在颅脑损伤的全部病理过程中,脑组织可产生两类性质不同的病变:

❶原发性损伤,即外力作用于头部的当时,直接造成的脑损伤,可分为脑震荡和脑挫裂。其性质及严重程度, 在受伤当时已决定,并即刻出现症状。

❷继发性损伤,指伤后逐步产生的病变, 最常见的是在原发性病变基础上产生的脑水肿、脑肿胀、颅内血肿、脑疝、脑膨出等。其严重程度与原发性损害不一致, 竭力防治, 是有可能挽回的病变,但如处理不当,往往危及生命。脑损伤按临床又可分为闭合性和开放性两类,以颅腔是否因外伤而与外界通连而定。颅底骨折伴有血和脑脊液鼻漏或耳漏时,说明颅腔已经过鼻腔或中耳与外界相通,属于内开放性脑损伤。

脑损伤

暴力作用于头部引起脑组织损伤,主要有脑震荡、脑挫伤、脑干损伤及颅内出血等。

脑震荡 头部受到暴力作用引起短时间意识障碍,称为脑震荡。脑震荡是脑损伤中最轻的一种,多数缺乏器质性损害,仅少数可引起立即死亡。近年来,许多学者根据病理解剖学、神经生理学、生物化学,特别是脑干网状结构功能的综合性研究,公认脑震荡时意识障碍是整个大脑,特别是脑干网状结构受损的结果。脑干的损害又与暴力打击时脑脊液的冲击、颅内压的变化、脑血管运动功能紊乱、脑干的机械性牵拉扭动以及生物化学变化等多种因素的作用有密切关系,严重的可出现不同程度的病变,少数可发生死亡。

轻度脑震荡者仅有短期意识丧失,重症者还可见脉搏缓而弱,面色苍白,出冷汗,呼吸浅慢,双侧瞳孔散大,全身松弛,肌张力减低及诸反射消失。意识障碍的特点是外伤与意识障碍之间没有潜伏期,在受伤后立即出现,并迅速达到高峰。意识丧失后,有的一瞬间即恢复正常,有的可持续达30分钟。意识恢复后,出现头痛、头晕,轻度恶心及呕吐,可持续数日。并可出现逆行性健忘症。此外,尚可遗留外伤后神经官能症。因此,在询问受伤者时,要注意其健忘症的情况。

轻度或中度脑震荡通常无明显形态学改变。严重者,可出现部分脑组织高度充血及水肿,另一部分脑组织呈缺血性变化。大脑皮层、胼胝体及脑室壁呈点状出血,小灶状坏死及神经纤维断裂等。脑实质内小血管周围及脑室系统室管膜下小灶性出血及坏死。大脑皮质、脑干网状结构等神经元胞体肿大及不同程度的尼氏小体溶解,有时呈局部缺血性改变,灶性神经元减少或消失,神经轴索肿胀和碎裂以及胶质细胞增生。重者尚可遗留小的瘢痕。

脑挫伤 暴力作用于头部引起颅骨变形可直接造成脑挫伤。颅骨变形与年龄有关。婴幼儿的颅骨骨缝尚未闭合,骨板薄而软,因而有较大的可塑性,当暴力作用于颅部时,可使整个颅骨发生显著变形,脑因而受伤。待暴力作用停止后,变形的颅骨恢复原状,此时可造成脑的再次损伤。成年人颅骨骨缝已闭合,同时骨板因钙化而变脆,暴力作用于颅骨,脑组织不仅因颅骨变形而受损,且常因颅骨骨折后,下陷的骨片继续作用于脑部而受伤。

暴力作用于头部时,使脑在颅腔内发生剧烈运动。由于作用部位不同,可因颅脑的直线运动和旋转运动而引起脑挫伤。

直线运动引起的脑挫伤 直线运动有加速运动和减速运动。加速运动是指头部受到暴力作用后,颅脑由相对的静止状态沿暴力作用的方向运动,由于颅骨的加速运动稍早于脑的加速运动,结果常以着力点局部造成的脑损伤最严重,而对侧损伤较轻或无。减速运动是运动着的头颅(如坠落、摔倒)撞击在相对静止的物体上(如地面),头颅由运动状态突然转为静止状态,其结果不仅在着力的局部发生严重的脑挫伤,且可沿暴力传递的方向在对侧脑组织引起更为严重而广泛的脑挫伤。上述加速和减速运动所形成的两种脑挫伤可同时或先后发生。

旋转运动引起的脑挫伤 头部受到暴力后,不仅整个脑与颅骨之间发生相对的旋转运动,而且在脑的各个组成部分之间,也发生相对的旋转运动而使彼此相互牵引,产生一种剪切应力,一部分脑组织与相邻脑组织,以及脑实质不同密度的结构之间,受到两个方向相反的力的作用,如同剪刀样交叉,由此造成脑的损伤称为剪切扭伤。这种损伤常发生在双颞叶、中脑、延髓、胼胝体及脑漏斗柄等处。在密度相差较大的脑组织之间,如灰质、白质、脑室、脑血管等之间,亦可产生挫伤性点状出血,常见于脑室壁,即与此机理有关。

由于头颅不是一个孤立的球状体,而是借寰枕关节与颈椎相连。故暴力作用于头部时很少造成脑的单纯直线运动,多数是在发生直线运动的同时,合并旋转运动引起脑挫伤。

冲击伤与对冲伤 头部受暴力的直接作用发生的局部脑损伤称为冲击伤。着力点的对侧或暴力传递波的前端发生的脑挫伤称为对冲伤。对冲伤只有在头部能自由活动时才会发生。其损伤机理,有以下四种可能:

❶脑组织因直线运动与旋转运动而发生的剪切变形。

❷运动着的头颅突然受阻而减速至静止,脑则因惯性而继续前移,使着力点对侧大脑与硬脑膜之间,或同侧大脑与大脑镰之间,产生一个有负压的间隙,导致该处血管破裂,甚至深部脑组织血管亦受到损害。

❸暴力作用方向的头颅直径被压缩变短,脑受到对侧颅骨内面的反击作用。

❹当颅骨受击而局部变形时,暴力作用于脑,其传递波通过脑组织,使之作直线加速运动而冲撞于对侧硬膜或颅骨内面。上述四种机理中,以第一种最为重要。

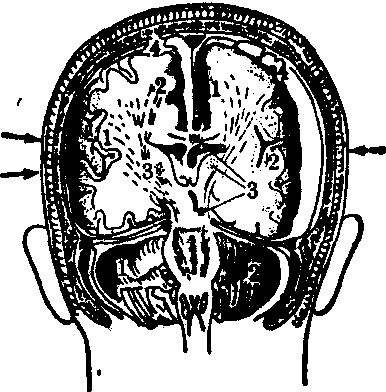

直线减速运动所致脑损伤示意图

1. 外力撞击所致的脑挫伤

2. 因负压吸引所致脑出血

3. 颅骨变形所致脑损伤

4. 因牵拉作用引起脑血管撕裂

脑组织冲击伤和对冲伤的发生,具有一定的规律性,概括起来有:

❶暴力作用于枕部时,额叶眶面、额极及颞极常发生对冲伤,于着力点的枕叶损伤较轻或不发生损伤。枕部着力点越高,颞叶和额叶的对冲伤愈易发生。

❷暴力作用于枕部的一侧时,对侧的额叶和颞叶常发生对冲伤;暴力着力点愈近中线愈易出现双侧额极和颞极的对冲伤。

❸暴力作用于额部,颞极和额叶眶面可直接受到冲击而发生脑挫伤; 枕叶因后颅凹内面较平滑故很少发生对冲伤。

❹暴力作用点在头部的侧方,局部可发生浅表性挫伤,对侧大脑半球的外侧面可发生浅表而广泛的对冲伤。

❺暴力作用于头顶部,若作用力朝向前方,常发生额叶和颞叶的对冲伤;若作用力朝向后方,可发生同侧枕叶内侧面的对冲伤。

根据上述脑组织的冲击伤和对冲伤发生的部位,可推测头部受暴力作用的部位和作用力的方向。

脑挫伤的程度 可分为轻度、中度及重度三种。

轻度脑挫伤: 脑组织的损伤及出血程度轻微,仅出现短暂的意识障碍,可能是合并脑震荡的表现。

中度脑挫伤: 受伤后在短时间内未死亡,昏迷可持续数小时至数日以上,受伤后出现阳性神经系统症状,这些症状可反映出脑挫伤的部位,从而可推测暴力作用的部位。顶叶皮质受伤,可出现对侧精细感觉障碍。额叶皮质受伤,可出现双目同侧视运动障碍(凝视麻痹)。额颞叶受伤,可出现运动性或感觉性失语症。枕叶皮质受伤,可出现偏盲。脑干受伤,可出现去大脑强直症状。视丘下部损伤,可使体温调节中枢紊乱,并出现严重的中枢性高热。颅底部损伤可使某些颅神经损伤。若伤及大脑皮质运动区和锥体束,可发生偏瘫。若伴有蛛网膜下腔出血,尚可发生呕吐及颈项强直症状。病情进一步恶化,可死于生命中枢功能障碍,或合并大量血性液体、分泌物或呕吐物吸入,引起窒息或吸入性肺炎而死亡。

重度脑挫伤: 受伤后立即发生深度昏迷,并可于短时间内出现中枢性呼吸衰竭,或并发重度神经原性肺水肿而死亡。

脑挫伤的形态改变 在损伤部位可见大小不等的皮层及皮层下出血点,多呈灶状聚集,切面并可见脑回凸起部位的皮层呈大小不一、深浅不同的圆形、椭圆形或长条状出血灶,有的呈楔状,其底部朝向脑膜侧,尖部伸入皮层下,累及一至数个脑回。严重的挫伤尚可见软脑膜撕裂。脑挫伤在早期呈出血性变化,1~2天后,出血灶部位的脑组织坏死逐渐明显,颜色由紫红变为紫蓝色,约5天后开始软化。5~6周后,软化极显著。病变区呈凹陷状,继而变成囊状,其中含有黄色或棕色透明液体。小的挫伤可形成瘢痕,其中因出血灶内有含铁血黄素沉着而呈黄褐色斑。大的呈囊状。因挫伤出血侵及硬脑膜下者,出血机化后硬脑膜与脑组织发生粘连。镜下:挫伤灶常伴有蛛网膜下腔出血,皮质内有大小不等的出血灶,血管收缩,管腔空虚,神经细胞呈大片坏死而消失,残存的神经细胞呈缺血性改变,细胞体积轻度缩小,尼氏小体消失,胞核固缩,核仁消失。可见胶质细胞反应,血管壁呈玻璃样变,同时可出现白细胞浸润及血浆渗出。在液化期常有大量的格子细胞出现,星形细胞增生、肥大,成纤维细胞及毛细血管增多,最后形成胶质瘢痕而修复。

脑干损伤 脑干是生命中枢所在处,因而脑干损伤是急性颅脑损伤致死的重要原因之一。脑干损伤分为原发性和继发性两种。

原发性脑干损伤 暴力作用于头顶部,使头部发生直线运动和旋转运动,促使脑干发生移位和扭曲,可造成基底动脉分支的破裂出血,或使脑干内小血管因周围组织的牵引作用而破裂出血。坠落时,头部撞击在地面上,呈减速运动,脑干随暴力作用方向移动,与斜坡、小脑幕切迹游离缘和枕骨大孔等处相撞,在脑干不同部位可发生损伤。从山坡滚下时,头部呈旋转运动,可使脑干因扭曲或牵引而受伤。

继发性脑干损伤 外伤性颅内血肿或急性脑水肿引起海马钩回疝,使幕上压力急剧增高,造成脑干受压变形,横径缩短,前后径拉长,引起脑干侧向压迫或向下移位,使来自基底动脉供应脑干的动脉受到斜向牵引,引起脑干的血液循环障碍,从而发生脑干缺血或出血。

颅内出血 颅内出血压迫脑组织,是较常见的致死原因。按出血部位,分为硬脑膜外出血、硬脑膜下出血、蛛网膜下腔出血及脑内出血。

硬脑膜外出血 出血积聚于颅骨与硬脑膜之间,称为硬脑膜外出血。大都为暴力直接作用,引起颅骨(特别是颞骨及顶骨) 骨折并伤及脑膜中动脉及其分支。出血大部分发生于脑膜中动脉分布的区域,如颞部,其次为额顶部或颞顶部。线状骨折处板障静脉破裂亦可引起出血。骨折线横过矢状窦时可发生矢状窦旁、小脑幕下或幕上硬脑膜外血肿。暴力直接作用部位。由于颅骨变形,使脑膜中动脉自颅骨内板剥离或牵引,致血管撕破而出血。开始时血肿大多呈扁平状,大小不等。一般出血70ml即可出现脑压迫症状。出血量达100~150ml以上,可在受伤后3~4天内发生死亡。血肿无包膜形成,易于剥离。受伤后4~10天以上死亡者,血肿呈黑红色,中央有褐色液体,外面被以褐色肉芽组织。硬脑膜外血肿绝大部分发生于小脑幕上,其中以颞叶为主并侵及邻近脑组织者为最多见。发生于小脑幕下或后颅凹者很少见,但死亡率却很高,大都为枕部直接受暴力所致。血液主要来自撕裂的枕部静脉窦(横窦、窦汇)。

受伤后立即出现原发性脑损伤症状,经过短暂的昏迷期,一般不超过15~30分钟,神志又清醒,而后由于血肿逐渐扩大,引起继发性脑压迫症状,再度发生昏迷。即头部外伤先引起原发性昏迷,经中间清醒期后又发生继发性昏迷。这是幕上硬脑膜外血肿的典型症状。硬脑膜外血肿的死因主要由于血肿压迫脑组织,特别是脑干,导致中枢衰竭死亡。

硬脑膜下出血 出血积聚于硬脑膜与蛛网膜之间,称为硬脑膜下出血。大都发生于脑挫伤的基础上,血液直接流入硬脑膜下腔或血液先积聚于脑实质形成脑内血肿,然后穿过皮质及软脑膜、蛛网膜,流入硬脑膜下腔。一般发生于着力点的对冲部位,有的在着力点或其附近。少数案例头部受暴力作用后,不发生脑挫伤,但脑实质移位或牵引某些浅静脉使之破裂出血。常见汇入上矢状窦的大脑上静脉入窦段撕裂。血肿主要发生于额顶叶或整个大脑半球的硬脑膜下。硬脑膜下血肿的发生常与着力方式、方向及部位有密切关系。例如头部处于静止状态受钝器打击时,着力部易发生硬脑膜外血肿,对冲部发生脑挫裂伤,并发硬脑膜下血肿。在减速运动引起损伤时,若一侧顶枕部受力,在着力的对侧额颞叶常发生严重的对冲性脑挫伤,并常合并硬脑膜下血肿。

根据血肿形成和发展过程,硬脑膜下血肿分为急性、亚急性及慢性三种。受伤后2~3天内形成的血肿为急性硬脑膜下血肿;受伤后4天~3周内,称为亚急性硬脑膜下血肿;受伤后3周以上,称为慢性硬脑膜下血肿。急性和亚急性硬脑膜下血肿大都呈卵圆形或碟形,血肿的凹面朝向蛛网膜表面;血肿重量一般为10~200g,大多数为50~100g左右,根据形态变化可以估计血肿发生的时间:

❶发生在外伤后30分钟~10小时以内的血肿,呈典型湿润的半液状的紫红色血凝块。

❷受伤后12小时~3天,则呈黑红色,比上述血肿硬而干,与硬脑膜有粘连的倾向。

❸伤后数天至15天左右,血肿呈巧克力色,与硬脑膜粘连并含黄色液体,血肿周围有包膜形成。

❹约一个月以上,血肿完全被新生的包膜所围绕,呈巧克力色,含有褐色液体,呈典型的囊状。

❺数月以后,血肿逐渐溶解被吸收,包膜呈玻璃样变,然后发生钙化。

急性和亚急性硬脑膜下血肿伴有脑挫伤,若发生于额颞叶,受伤后立即出现昏迷;若血肿形成较快并出现海马钩回疝的症状后,再度发生昏迷,与原发性昏迷延续,可不出现“中间清醒期”。若昏迷继续加深,则颅内压升高,随后继发脑干损害,导致呼吸及循环衰竭死亡。硬脑膜下血肿伴有硬脑膜外血肿时,上述症状更严重,死亡过程亦更快。

慢性硬脑膜下血肿的形成常在头部外伤较轻微的情况下发生,当时未加注意,或因日久遗忘外伤史,头皮多无外伤痕迹。是一种较少见而病程较长的颅内血肿。常在伤后数周或数月才逐渐出现脑神经症状。出血来源多为大脑皮质汇入上矢状窦的大脑上静脉入窦段撕伤引起。主要分布于额顶叶或整个大脑半球表面,一般不伤及蛛网膜和脑实质。因此,血肿多较局限。初期出血速度较慢,出血量不多,随后形成包膜。包膜内的血肿逐渐分解成液体,渗透压增高,脑脊液和包膜的新生毛细血管内的水份不断渗入,同时这些毛细血管又可破裂出血,使血肿体积逐渐增大,出现颅内慢性高压症状。随着血肿的扩大,逐渐出现显著症状。最终因进行性颅内压增高,引起海马钩回疝综合征,导致中枢性衰竭死亡。

蛛网膜下腔出血 由于外力作用,引起蛛网膜下腔内的血管破裂,血液流入蛛网膜与软脑膜之间。颅骨骨折、脑挫伤及颅内出血均可引起蛛网膜下腔出血。脑外伤时,常发生蛛网膜下腔内的桥静脉受牵引断裂出血。有时,硬脑膜骨化,头部的轻微外伤即可刺破蛛网膜下血管。出血的部位不一定局限在受伤处。流出的血液与具有抗凝性的脑脊液混合一起,沿着蛛网膜下腔播散,常将大脑半球覆盖,并积聚于小脑延髓池和基底池内。临床上常出现全头性剧痛、呕吐以至昏迷。蛛网膜下腔广泛出血可导致突然死亡。或由于脑脊液循环障碍,颅内压升高,压迫脑干,引起中枢性衰竭死亡。自发性蛛网膜下腔出血亦可出现上述症状,应注意鉴别(见“急死”)。

外伤性迟发性脑中风 头部受轻度外伤后引起脑组织小软化灶。外伤与出血的间隔为2~3天至3~4周,一般在三周内突然发生脑溢血症状。关于本病的发生原因有下列四种:

❶脑软化。外力引起脑室壁附近或部分白质的多发性软化灶。

❷外力的直接或间接作用,引起血管壁的继发变化。

❸再发性出血。外力波及血管引起原发性小出血,出血灶消退后,形成小动脉瘤,后因血压突然升高,引起小动脉瘤破裂。

❹外伤后脑内小血管破裂,其周围有凝血块包裹,引起一时性止血作用,后因血压增高又发生出血。外伤性迟发性脑卒中发生的因果关系十分复杂。在判断出血原因时,应非常慎重,特别注意脑组织有无挫伤,患者原来是否患有高血压病、脑动脉粥样硬化及脑血管畸形等疾患。

脑疝 由于外伤性颅内血肿和脑水肿挤压邻近或远隔部位的脑组织,使之向某些生理间隙或孔道移位所形成,是颅脑损伤的一种继发性严重病变。比较重要的是海马钩回疝和小脑扁桃体疝。

海马钩回疝 又称小脑幕切迹疝。由于小脑幕是位于颅腔后部的一个脑膜隔,在枕叶与小脑之间,中央高两侧低,小脑幕上有血肿或压力增高时,使海马钩回受幕上特别是颞部压力被挤入小脑幕游离缘的内侧,并向下占据部分脚间池压迫同侧中脑,阻断上行性网状结构,患者由清醒逐渐进入昏迷或深昏迷。如颅内压持续升高,中脑继续受压而向下移位。在血肿一侧的动眼神经受大脑后动脉的嵌压,使该侧瞳孔先缩小,旋即散大,对光反应迟钝以至消失,并伴有动眼神经麻痹征象。疝出脑组织直接压迫同侧大脑脚时出现对侧锥体束受压症状。脑疝继续发展,昏迷进一步加深,双侧瞳孔散大固定,出现双侧锥体束征或频繁的“去大脑强直发作”,血压骤降,呼吸变浅而不规则,最终呼吸心跳相继停止而死亡。

小脑扁桃体疝 又称枕骨大孔疝。枕骨大孔前后径约3.5cm,横径约3.0cm,其下缘相当于延脑与脊髓的衔接处。枕骨大孔的前上方为延脑,后上方为小脑扁桃体。当颅内压力增高或幕下压力增高时,枕骨大孔上方的脑组织被挤向枕骨大孔形成脑疝。应指出,死后较久才解剖者,可发现轻度小脑扁桃体压迹。这是由于尸体仰卧时,脑本身重量使小脑扁桃体压在枕骨大孔边缘所致。因此,必须看到双侧小脑扁桃体向下突出,并形成锥状,才能定为小脑扁桃体疝。

海马钩回疝及小脑扁桃体疝

右头顶部着地,两颞叶对冲伤,外伤性脑水肿引起两侧海马钩回疝及小脑扁桃体疝

颅脑损伤死亡案例,其死因多与小脑扁桃体疝有关,其发展过程可分为三个阶段。初期为脑疝形成前。受伤者逐渐或突然发生昏迷,出现剧烈头痛,频繁呕吐,躁动不安,有时也可伴有轻度呼吸深快,脉搏频数,血压升高,这些症状主要由于颅内压增高及缺氧程度突然加重所引起。中期,脑疝已经形成。此期除颅内压增加所致的脑症状较前严重外,脑干局部受压的症状也已开始出现。昏迷加深,四肢肌张力增强,呼吸加深或减慢,脉搏缓慢有力,血压更加增高,体温上升。晚期则出现中枢衰竭征象。呼吸不规则,呈周期性或间歇性发作,并可引起呼吸骤停 血压急速波动,并逐渐下降。四肢肌张力消失。呼吸、心跳相继停止而死亡。

脑损伤

脑损伤的发生率不论战时或平时皆占全身各处损伤的10~20%,仅次于四肢伤而居第二位,但死亡率却居首位。脑损伤分闭合性与开放性二种。

闭合性脑损伤 常发生于交通事故、工伤、失足坠落跌伤及新生儿的产伤等。战时见于工事倒塌或爆炸所形成的高压气浪冲击等,都有暴力直接或间接作用于头部。直接作用的方式可分为:

❶加速性脑损伤,即运动着的物体撞击静止的头部,使之沿外力方向作加速运动。撞击点有颅骨变形、骨折与脑挫裂伤,如头部遭受棍棒或石块打击后的损伤。

❷减速性脑损伤,即运动的头部撞到静止的物体而致伤。损伤较广泛,除着力部位外尚可见外力对冲部位(对冲伤),如坠落时头部着地时所致的损伤等。上述两种情况可相继发生于同一病人,如头部先因撞击而致伤属第一种,继而跌倒头撞地面又引起第二种损伤。此外,外力还可造成头部的旋转运动,它造成的损伤较上述直线运动所致者更为广泛。两个不同方向的外力同时作用于头部,可造成脑挤压伤,如头被辗压于车轮和地面之间,或新生儿头部产伤等间接作用指外力作用于身体其他部位,再传到头部而致伤。

常见的情况有:

❶坠落时两足或臀部着地,外力经脊柱传到颅底致颅底骨折与脑损伤。

❷外力作用于躯干某部引起躯干的变速运动,由于头的惯性作用,它的运动落后于躯体,使颅颈部发生过伸过屈如挥鞭样运动,这不仅使颅颈交界处韧带、关节与骨损伤,且可引起高位脊髓与脑干损伤(见“脊髓损伤”条)。

❸外力挤压胸腹冲击腔静脉,通过血流传至颅内外血管,引起脑及头面部弥散性点状出血,又称创伤性窒息。

脑损伤的病理改变有:(1)原发性病理改变: 由外力冲击直接造成的改变,主要为脑挫伤。轻者有局部软脑膜下散在小出血点,重者出血广泛且有软脑膜撕裂,皮质广泛性破坏,深部白质亦被累及,甚至有大小不同的软化、出血及水肿。原发损伤一般见于着力部及对冲部。有时对冲部伤较着力部更严重,如枕部着力时损伤主要位于额叶底部颞叶前部。这主要是因为颅前窝底高低不平及蝶骨嵴的突出,脑组织在此滑动易于摩擦、撞击而致伤。而枕部脑底有光滑的小脑幕,外力易被缓冲,故脑挫裂伤少见。尚有些小的挫伤可见于小脑表面、小脑幕切迹周围及脑干侧面。在伤后数日的脑标本中,用特殊染色可见白质内有散在的髓鞘裂解与轴突断裂,其分布为额叶、脑室周围白质神经束、脑干内、小脑上脚、内侧纵束、顶盖脊髓束、皮质桥延束附近,同时伴有出血及坏死灶。患者如存活1~2个月以上者,则于上述部位可见白质萎缩、神经细胞缺失、胶质细胞增殖及邻近脑室扩大等现象。这是原发性脑损伤的晚期改变。

(2) 继发性病理改变: 主要为血肿及水肿。颅内血肿见于硬脑膜外、硬脑膜下、脑内或脑室内,血肿达一定体积可引起颅内压增高。脑水肿可见于挫伤或血肿附近的白质内,甚至可波及整个一侧或两侧半球,并加重颅内压的增高,从而引起一系列病理改变,如脑疝的形成、脑缺血性梗死、下丘脑及垂体柄的损害等。导致伤员在代谢、水、电解质平衡、内分泌、微循环及脑血流等病理生理方面的改变。

统一的颅脑损伤分类有利于诊疗及总结经验。伤后意识障碍的情况、昏迷的深度与持续时间、症状的轻重、神经及生命体征、超声波、脑电图及脑脊液的改变、X线检查及CT扫描所见等都是判断伤情轻重的有关因素。此外,病人的年龄、身体的健康情况、医疗条件及其他社会因素等也有重大影响。有人应用电子计算机建立了脑损伤分类计算系统,但未能普遍适用。1960年及1978年我国外科学术会议先后制定分类标准如下:

❶轻型(主要指单纯脑震荡、无或有颅骨骨折)。昏迷时间在半小时以内; 有轻度头痛、头晕等自觉症状; 神经系统和脑脊液检查无明显改变。

❷中型(指轻度脑挫伤、有或无颅骨骨折及蛛网膜下腔出血、无脑受压)。昏迷时间不超过12小时; 有轻度神经系统阳性体征; 体温、呼吸、脉搏、血压有轻度改变。

❸重型(主要指广泛颅骨骨折、广泛脑挫裂伤、脑干损伤或颅内血肿)。深昏迷或昏迷达12小时以上,意识障碍逐渐加重或出现再昏迷; 有明显神经系统阳性体征; 体温、呼吸、脉搏、血压有明显变化。

❹特重型。脑原发伤重,伤后立即深昏迷,有去大脑强直,或伴其他脏器伤、休克等。已有晚期脑疝,双瞳散大,生命体征严重紊乱,或呼吸已停止。

对颅内血肿分类,分为特急、急性、亚急性及慢性四类,其时间划分如下: 特急性为伤后3小时内出现脑受压征; 急性为伤后3日内出现脑受压征; 亚急性为伤后3周内出现脑受压征; 慢性为伤后3周以上出现脑受压征。对开放性颅脑损伤参考上述分类,原则上都属于中、重型,但同时应结合开放伤之特点,是否贯通伤,有否异物存留,是否属于特殊类型伤等加以分类。上述分类法虽简明易行,但不能反映临床病情变化及病理诊断,因此,尚需补充病理诊断,如脑震荡、脑挫伤等。此外,脑损伤的一些特殊临床表现如去大脑强直、去皮质状态、脑死亡等也给分类带来一定混乱,应将其分别提出作为个别诊断名称。

脑震荡 是一种轻型脑损伤,表现为伤后短暂脑功能障碍而无确定的器质改变。意识障碍能迅速自行恢复。其发病机理意见不一,认为与脑干网状结构受损,脑干机械性牵拉扭转,外伤时脑脊液在脑室内震动、颅内压力的改变、血管功能紊乱等有关系。脑震荡的临床表现包括:

❶轻度意识障碍,历时数秒至十余分钟不等。清醒后可有反应迟钝、嗜睡等。

❷健忘,不能记忆伤时或伤前的情况,称为逆行性遗忘。有时根据其时间长短可估计伤情轻重,轻者多不超过1小时。

❸受伤当时有面色苍白、冷汗、瞳孔改变、血压下降、脉搏微弱、呼吸浅慢等植物神经和脑干功能紊乱的表现。严重者瞳孔散大或缩小、对光反应消失、四肢松弛、反射减退,以后随意识好转,上述症状逐渐消失。但有不同程度的头痛、头晕,有时恶心、呕吐、失眠、耳鸣、畏光、心悸、烦躁等。一般3~5天后逐渐恢复。如一周后不好则病程往往持续较长。神经系统多无异常体征,可有深浅反射改变,脑脊液压力正常,少数稍低或稍高,不含血。脑震荡者需卧床休息一周,不可过度使用脑力或阅读。如自觉良好可逐渐起床活动。同时加强对病情的解释,使病人建立康复的信心,注意体力活动锻炼与生活规律化。如有症状,可对症治疗,如口服冬眠灵、索米痛、三溴合剂等镇静、镇痛药物; 有血管性头痛时给予调节血管运动的药物,如磷酸组织胺、麦角胺、地巴唑等; 有失眠、耳鸣、烦躁等神经功能失调者给予镇静剂及中药活血化瘀、镇静安神以及针灸、理疗等。

脑挫裂伤 是脑的器质性损伤,一般发生在着力或对冲部位,伴有不同程度的脑水肿。损伤严重或治疗不力者可引起脑疝,后果严重。主要临床表现为:

❶意识障碍的程度和持续时间均较脑震荡为甚。

❷头痛呕吐剧烈且持续时间较长。但如昏迷较深,呕吐中枢受抑制可不出现呕吐。

❸瞳孔改变,单纯的脑挫裂伤多无,仅在受伤的瞬间出现一侧或双侧瞳孔散大,很快恢复正常。当有严重蛛网膜下腔出血、脑室出血或桥脑损伤时可出现双侧瞳孔缩小。一侧瞳孔散大,对光反应消失,伴有对侧肢体瘫痪及昏迷加深者为小脑幕切迹疝表现,应抓紧处理。动眼神经或视神经周围损伤可有该侧瞳孔散大,但意识不受影响。

❹神经定位体征,损伤在重要功能区者,可出现单瘫、偏瘫、失语、局限性癫痫等。有时伴发血管损害造成功能区缺血亦可产生定位症状。

❺外伤性蛛网膜下腔出血表现剧烈头痛、烦躁、呕吐、项强与克氏征阳性等。

❻血压与脉搏在单纯脑挫裂伤时可有改变,但以后即恢复正常。如血压上升、脉缓表示颅内压增高,须排除颅内血肿或脑水肿。血压下降、脉率加速等休克表现,提示身体其他部位有合并损伤,如内脏出血、骨盆、长骨骨折等,须注意检查。轻度脑挫伤时呼吸无大改变,严重者由于颅内压增高则出现呼吸深慢不规则,甚至停止。体温于初期常有轻微升高。蛛网膜下腔出血时亦可有持续低热。伤后立即出现高热39℃以上且持续不降者,常为下丘脑损伤。体温逐渐升高且持续不降者应注意呼吸道与颅内继发感染。

外伤后昏迷深且长者,应考虑脑挫裂伤。如出现神经系体征、脑脊液含血等可确定诊断,但仍需排除颅内血肿的可能,CT扫描对此有重大价值。治疗依据损伤程度不同处理: 轻型脑挫裂伤与脑震荡基本相同,仅休养期需相应延长; 中型脑挫裂伤需密切注意病情发展,警惕颅内血肿。昏迷或频繁呕吐者禁食。补液以5~10%葡萄糖液为主,每日不超过1500ml。年老体衰或颅底骨折、副鼻窦损伤者给予抗生素。剧烈头痛有蛛网膜下腔出血者每日或隔日作腰椎穿刺,放出血性脑脊液或缓慢注入氧气或空气5~10ml以促进血液吸收。未排除颅内血肿或颅内压增高时应慎重; 重型脑挫裂伤除上述治疗外尚需

❶保持呼吸道通畅,昏迷不深者采用头高15°卧位以利头部血液回流,深昏迷病人为防止吸入,最好采用侧、俯卧位,必要时行气管切开。

❷脱水疗法。轻度颅内压增高者给予高渗葡萄糖、双氢克尿塞。严重脑水肿或脑疝形成者给予甘露醇、速尿、尿素等强力脱水药。浓缩血浆可补充血液蛋白且有脱水作用,但降低颅压作用不强,需配合其他药物使用。

❸冬眠低温疗法可降低脑代谢,防止脑缺氧,减缓脑水肿的发展,最好在脑水肿发生前使用。以32~34℃为宜,过低可致心室纤颤。为避免药物的呼吸抑制作用,可少用或不用杜冷丁。疗程3~5天。复温后如症状恶化可重复使用。

❹肾上腺皮质激素可维护血脑屏障的正常调节能力,抑制肾上腺皮质的分泌作用,使醛固酮的分泌减少,并抑制抗利尿激素的代谢,对脑水肿有一定预防及治疗作用。

❺改善脑代谢药物早期使用对神经功能恢复有一定帮助。有三磷酸腺苷、辅酶A、细胞色素C等。

❻手术治疗,伤后再昏迷或昏迷逐渐加重者须及早钻颅探查。如能除外血肿、则应尽量吸除碎裂、坏死、已无生机的脑组织,同时进行单侧或双侧颞肌下或去骨瓣减压术,以免颅压继续升高引起脑疝而危及生命。

开放性颅脑损伤 包括头皮、颅骨、硬脑膜均有破裂,使脑组织与外界相通的损伤。同时可有致伤物进入颅腔,颅骨碎片、头皮、帽子碎片等也可带入脑内,脑的感染性并发症较闭合性颅脑损伤明显增多。这类损伤又可分火器伤与非火器性伤两种,在平时以后者为多见如刀戳伤、斧砍伤等,其特点是头皮创缘整齐,颅骨呈条状缺损,局部脑皮质和白质(传导束)被切断,脑血管断裂出血,但周围脑组织常无明显损伤,脑水肿轻微,治愈后常遗留神经功能缺失。火器性损伤可分为三型:

❶盲管伤。弹片或枪弹由头部或颜面射入,异物停留于颅腔内,在射入口的脑伤道附近,分散着许多碎骨片、弹片或枪弹常停留于伤道的最远端。伤道长短不一,短者1~2cm,长者相当于颅腔的纵径或横径,甚至异物由对侧内板折回形成反跳性伤道。伤道较长时,常伴有一侧或两侧的脑室损伤,脑的重要结构如内囊、基底节、丘脑等损伤机会亦较多。

❷贯通伤。为枪弹致伤,有入口和出口,高速枪弹横贯脑组织,造成脑的突然膨胀和回缩作用,致使脑组织呈弥漫性损伤,伤后立即或短期死亡者较多,死亡率较弹片伤高3~4倍。枪弹射入口的洞形骨折较小,有碎骨片分散于伤道近段; 射出口的洞形骨折较大,常伴有多条线形骨折,骨折造成的碎骨片被带到颅腔外头皮软组织内。

❸切线伤。枪弹切线擦过头部,造成头皮、颅骨和脑组织的沟槽形创伤,金属异物已飞逸,碎骨片分散于脑浅部,脑损伤区狭长,脑膨出和癫痫的发病率较高。

开放性颅脑损伤的主要临床表现有:

❶意识障碍。刀器或弹片所造成的脑损伤大多比较局限,因此,除少数直接损伤脑干或丘脑下部者外,发生意识障碍较闭合性颅脑损伤或颅脑贯通伤为少。

❷瞳孔变化。若一侧瞳孔散大和对光反射消失为小脑幕切迹疝(钩回疝)的表现,必须考虑并发颅内血肿并进行紧急手术。双侧瞳孔散大、固定,提示脑干受压晚期,必须以最快的速度解除脑受压才可能有获救希望。

❸眼底检查早期出现视神经乳头水肿应考虑颅内血肿形成,伤后数周或数月出现的视神经乳头水肿应想到合并脑脓肿。

❹急性期如呼吸,脉搏减慢和血压升高时表示有颅内压增高。如有休克症状应检查是否有失血过多,或胸、腹脏器及四肢骨折等复合伤。出现病理呼吸、脉细弱和血压下降,表示延髓功能衰竭。

❺运动障碍。伤后立即出现的肢体瘫痪,表示运动区皮质或其传导束的直接损伤。伤后逐渐出现的瘫痪或原有的轻偏瘫逐渐加重,应考虑为颅内血肿形成。矢状窦中1/3和其附近的运动皮质损伤,可产生截瘫、三肢瘫或四肢瘫。创伤恢复过程中出现偏瘫应考虑为并发脑脓肿。

❻感觉障碍。清醒合作的病人作感觉检查,大脑半球皮质感觉区的损伤,表现为对侧半身触觉、痛觉和温度觉的轻度障碍或无明显障碍,而位置觉、运动觉、震动觉和实体感觉则受损较重。

❼伤后一侧躯干和肢体的反射消失表示对侧大脑半球运动区和其传导束的损伤,神经处于休克期。经过数日或更久以后渡过休克期,浅反射仍消失或减弱,但腱反射变得亢进,并出现病理反射。

❽出现脑干症状,表现立即昏迷、眼球分离、交叉性瘫痪或四肢瘫、呼吸和循环严重紊乱或衰竭,伤员多立即死亡。

❾脑膜刺激症状表现为头痛、恶心、呕吐、颈项强直、克氏征阳性。早期出现者多由于外伤性蛛网膜下腔出血。晚期多由于感染如化脓性脑膜炎或脑脓肿破溃。

❿颅内压增高有头痛、恶心、呕吐、视物模糊和视神经乳头水肿。创伤局部张力增高。早期出现者多见于颅内血肿,晚期应考虑合并脑脓肿。

开放性颅脑损伤检查应包括下列各项:

❶伤口的检查有助于判断损伤的类型,刀戳伤的创缘整齐、颅骨呈条状陷入或缺损。如有脑组织碎块或脑脊液流出表示硬脑膜已撕裂。创伤口检查切忌用探针或镊子向脑深部探刺,以防污染扩散和加重损伤。

❷同时详细检查胸、腹脏器、四肢、骨盆和脊柱等部有无合并伤,以防漏诊。

❸神经系统的检查要视伤情和合作程度进行检查,根据检查判断脑的伤情,并推测颅内有否血肿或脑脓肿存在,再进一步作其他辅助检查。

❹腰椎穿刺对了解脑伤情况及其并发症有帮助。当颅内压超过300mmH2O以上时,放液必须缓慢,取2~3ml化验即可,防止由于放液过快、过多而导致脑疝。如脑脊液内白细胞增加,糖和氯化物减少, 应考虑为化脓性脓膜炎,分析病因,并作病因治疗。

❺头颅X线片应摄正位和侧位片,对于枕部和颅后窝损伤须加摄额枕半轴位(汤氏位)片,以了解颅骨骨折、金属异物、碎骨片的数目及其大小和位置。

❻脑超声波检查对于伤后症状恶化,怀疑有颅内血肿和脑脓肿时,可观察是否有中线波移位,有助诊断。

❼CT扫描可了解伤道的位置,判断脑水肿,颅内血肿和脓肿等,并可反复多次检查。

❽脑血管造影有助诊断颅内血肿和脑脓肿。

❾其他检查包括气脑造影、脑室造影、脓肿或瘘道造影、脑电图检查等,对外伤后的各种并发症、后遗症诊断中有实用价值。

开放性颅脑损伤现场救护很重要,主要是控制伤口出血及防止创伤污染,以消毒敷料加压包扎伤口。当刀或其他刃器刺入头部或折断时,切忌在现场拔出致伤物,因拔出后可致大出血,促使病人迅速死亡,应速护送到医院治疗。昏迷伤员要保持呼吸道通畅,采用半伏卧位,以防止由于舌后坠阻塞呼吸道或呕吐物吸入气管内窒息。也可应用通气管或气管插管,甚至行气管切开术后再行护送。血压低或休克伤员在得到纠正后才可护送。

处理原则:

❶脑清创时间愈早愈好,以清除血肿及挫烂的脑组织、碎骨片和各种异物,防止感染。合并胸腔或腹腔脏器伤时,应根据各种合并伤的轻重缓急,在条件许可下可同时完成脑清创术。早期清创不彻底时应在1~2日内再行清创。如病人到达较晚,可根据伤口有无感染或感染的轻重,延期或晚期清创。

❷脑清创术目的是将有污染的开放性脑伤道变成清洁的闭合性脑伤道。手术于全身麻醉下进行,较轻的或表浅的开放伤,在病人的配合下可应用局部麻醉。平时一般采用骨瓣开颅,因手术显露好,术后骨瓣复位可以避免颅骨缺损。在战时,伤员多、手术条件差、创伤感染的机会多,多主张采用骨切除开颅,一旦感染,脓性分泌物也便于外流。作骨切除开颅时头皮切口可用S形、弧线形、梭形或马蹄形。如皮肤缺损较大时,可作一转移皮瓣覆盖于脑伤口。清创时头皮创缘仅切除2mm的一窄条,切除过多可致缝合困难,且有张力,将影响伤口愈合。创缘整齐者也可不切除。在颅骨洞形骨折旁钻孔,用咬骨钳咬除至直径3~4cm的圆形骨窗即可。硬脑膜破损缘稍加修整后切开,将脑伤道内金属异物、碎骨片、血块、失活脑组织、头发和帽子碎片等彻底清除。距术野较远的金属异物摘除将加重脑功能障碍,可暂留置不取; 如金属异物抵达对侧脑皮质且造成血肿时,可同时在对侧作骨瓣或骨窗将血肿和金属异物清除。脑伤道清创后,以生理盐水反复冲洗,细致止血。修补硬脑膜要严密缝合。但如清创完毕时脑局部仍肿胀,在排除深部和其他部位血肿后应将骨窗适当扩大,硬脑膜放射状剪开而减压。

❸特殊类型伤的处理主要有静脉窦损伤,发生于静脉窦上和其邻近部位的骨折。以上矢状窦损伤最多,其次为横窦,其余少见。清创时必须特别慎重,一般小骨片陷入或有轻度凹陷骨折,出血已止,临床又无静脉窦闭塞症状时,不必触动骨折处,作好脑内清创即可。若骨折片造成静脉窦闭塞或血栓,出现截瘫、三肢瘫或四肢瘫时,可在充足的输入2000~3000ml血后,在静脉窦损伤处的四周咬除一圈骨质,准备一片筋膜或肌肉,然后取出刺入窦内的骨片或异物,术者立即以手指压住窦的破口,检查窦的损伤情况,取出血栓,用筋膜或肌肉盖裂口,窦的边缘损伤可用5-0丝线缝合,亦可取邻近硬脑膜或大脑镰的带蒂瓣修补静脉窦侧壁裂口。如修补困难时,上矢状窦的前1/3可以结扎; 中或后1/3结扎有危险,可取身体的大隐静脉一段进行移植,中央静脉亦可与大隐静脉的一分支吻合; 经额窦或筛窦伤可采用前额部骨瓣,在脑彻底清创后严密修补硬脑膜,经额窦穿入伤可用筋膜由硬脑膜外修补,经筛窦的穿入伤最好由硬脑膜内修补筛板上的硬脑膜裂口。经额窦者还应切除额窦粘膜并经额鼻管置一橡皮管引流; 脑室伤发生于伤道长的盲管伤或贯通伤,可有大量脑脊液从创口流出,脑室内有出血,深昏迷、持续高热、颈强直、伤情多较重。清创时应探查脑室,清除脑室内血块,摘除移动的金属异物,反复以生理盐水冲洗,术后行脑室持续引流; 经眶穿入伤采用额部骨瓣开颅清创,然后由眼科处理眼伤。

开放性颅脑伤的并发症有(1)外伤性颅内血肿:以脑内血肿为最多,近入口的硬脑膜外血肿或硬脑膜下血肿较少,脑伤道远端金属异物抵达对侧脑皮质造成的血肿更少。扩大射入口骨窗,大部分在射入口的硬脑膜外、硬脑膜下和伤道近端的血肿均可清除,如怀疑深部或伤道远端血肿亦应进行探查。

(2) 脑脊液漏: 多见于经额窦或筛窦的开放伤,常形成脑脊液鼻漏。修补方法同经额窦、筛窦伤。

(3) 外伤性脑突出: 多发生于不彻底的脑清创术后,原因有创伤性脑水肿、脑内血肿、脑伤道感染和脑脓肿等,伤口开放,脑组织膨出。遇到这种情况时应将脑膨出部以棉圈围好妥加保护,并用脱水剂和抗生素治疗,因血肿或脓肿所致者应清除病因。

(4) 外伤性颅内积气或气颅: 多见于经额窦或筛窦的穿入伤,气体经气窦和硬脑膜的破口进入颅腔内,积聚于硬脑膜下腔、蛛网膜下腔、脑内或脑室内,常与脑脊液漏伴发。进入颅腔内的气体多能自行吸收,应在清创时严密修补颅底硬脑膜破裂处以防积气复发。

(5) 脑伤道感染: 多见于脑清创过晚,或清创不彻底,脑内仍有碎骨片及其他异物遗留的病例。伤口经常有脓性分泌物外流。应以抗生素控制感染,待炎症局限后,沿伤道将碎骨片等异物摘除。

(6) 脑膜炎: 多发生于未愈合的脑脊液漏,脑伤道惑染和脑脓肿破溃等。应给大量抗生素来控制感染,必要时经鞘内注入抗生素,待脑膜炎治愈后,再根治病因。证实为脑脓肿破溃引起者应立即作脓肿切除术。

(7) 颅骨骨髓炎: 清创不及时或不彻底所致。创口局部肿胀、疼痛、溢脓或形成慢性窦道。X线平片检查,可见颅骨有虫蚀样的骨质破坏或死骨形成。治疗应在抗生素控制感染后,将破坏的骨缘和死骨摘除,如有硬脑膜外脓肿时,需将颅骨切除到显露正常硬脑膜处,创伤才能顺利愈合。

(8) 外伤性脑脓肿: 主要由于脑内存留碎骨片等异物所引起,有时较大的金属异物在伤后数月或数年亦可引起脑脓肿。伤员在恢复过程中出现颅内压增高和脑局灶症状时应考虑为脑脓肿,当头颅摄片发现脑内有碎骨片及金属异物时,更为可能,CT扫描或脑血管造影可以确定诊断。治疗应将脓肿连同异物一并摘除。

(9) 外伤性脑肉芽肿: 由于伤道慢性感染或脑脓肿长期引流不畅,使周围脑组织产生炎性反应,逐渐形成炎性肉芽肿。临床表现与颅内肿瘤相似,出现颅内压增高和脑的局灶症状,脑血管造影显示占位病变的征象。应予以手术切除。

(10) 外伤性癫痫:伤后早期发生的癫痫多由于局部脑水肿或脑缺氧所引起,应用抗癫痫药物,脱水治疗改善脑缺氧,多能使癫痫自愈。伤后数月或数年发生的晚期癫痫,大多由于脑膜脑瘢痕使周围形成了癫痫灶所致,癫痫呈持久性反复发作。应长期服用抗癫痫药物,可使发作逐渐减轻。对于少数病人经长期服药无效,发作频繁,可考虑手术切除癫痫灶。

(11)颅骨缺损: 见“颅骨损伤”条。

(12)脑外伤综合征: 见“脑损伤后综合征”条。

脑损伤

小儿脑损伤多因跌伤、车祸与运动事故所致。小儿脑损伤有以下特点:

❶婴幼儿颅骨较薄、较软,富于弹性和可塑性。受外力打击时,颅骨易变形,如外力作用于单一颅骨,易使整块颅骨下陷造成局限性脑损伤。

❷小儿脑损伤后血脑屏障与血管通透性易受影响,大量液体从血管渗入细胞外间隙和细胞内,可急剧发生脑水肿。

❸小儿脑损伤的主诉与病史不易明确,神经系统检查也难满意,对伤情的判断、病情的发展和预后应特别慎重,应注意神经系统的反复检查和病儿的全面监护。

❹婴幼儿神经系统发育尚未成熟,脑血管弹性和代偿力较大,脑损伤恢复后,后遗症较成人少见。常见的脑损伤有以下几种:

脑震荡 脑震荡为头部受暴力打击后,引起短暂的脑功能障碍。脑组织无明显解剖变化,有人报告尸检时可于镜检下发现点状出血或脑皮质及脑膜的轻度水肿。脑震荡所引起的脑功能障碍是由于中枢神经系统产生了弥漫性超限抑制,这种抑制产生于大脑皮质,并向低位扩散。

病儿受伤后出现短暂的神志恍惚或意识丧失,不能追忆受伤经过,甚至受伤前一段时间的事物也不能回忆,称“逆行性遗忘”。病儿有头痛、头昏、恶心、呕吐,面色苍白,出冷汗,脉搏缓慢、嗜睡等现象。神经系统及实验室检查正常。

脑震荡多可自愈。为防止遗漏颅内继发性病变的诊断,病儿应留院观察血压、脉搏、呼吸、意识等变化。应用镇静药物,使病儿适当休息,有头痛、恶心、呕吐者用药物对症治疗。

脑挫裂伤 为受伤后脑组织有肉眼可见的实质性损伤。脑表面或深层有散在或聚集的出血点,甚至有脑组织断裂。脑血管出血或血栓形成,脑脊液常混有血液。根据损伤程度不同,挫伤部位可出现脑水肿、脑组织坏死等变化,最后坏死灶发生神经胶质增生,遗留永久性瘢痕。脑挫裂伤常发生于直接受打击的大脑皮质,对侧颅壁部相邻的脑组织受外力惯性作用,也撞击到颅骨,引起对冲性脑挫裂伤。

病儿有头痛、恶心、呕吐、抽搐及意识障碍。颅内压增高时,出现昏睡或昏迷;代偿失调时,瞳孔逐渐扩大,光反应消失;血压常与颅内压并行增高。呼吸不规则,甚至有潮式呼吸或呼吸骤停; 脉搏增快而弱; 体温不升或高达40~41℃,乃表示中枢对体温调节失去控制。脑挫裂伤伴中枢神经损伤时出现定位症状:

❶运动障碍,表现为单瘫或偏瘫。

❷抽搐,一侧或两侧抽搐,为大脑皮层受刺激的反应。

❸感觉障碍,表现为感觉减退或缺失,大脑半球顶叶受损时,对侧肢体的浅、深感觉均可减退。

❹脑膜刺激征,常于蛛网膜下腔出血时出现。其他脑局部损害症状有失语、眼外展麻痹、单眼失明或听力消失。

对脑挫裂伤病儿,应严密观察及监测血压、脉搏、呼吸及意识等生命体征和瞳孔变化。治疗主要针对脑水肿与颅内压增高,排除继发性颅内占位性病变,如脑软化、脑坏死或颅内血肿。常规治疗为对抗脑水肿,降低颅内压,可用20%甘露醇或25%山梨醇静脉推入,地塞米松或氢化可的松静脉滴入,保持呼吸道通畅,有困难时应作气管切开。高热病儿体温不易下降者可用冬眠疗法。

脑干损伤 指中脑、桥脑及延髓的损伤。脑干内有许多神经核、又是呼吸与循环中枢,全身感觉和运动纤维均通过脑干,故脑干损伤将引起严重症状。

临床表现有:

❶昏迷,受伤后意识不清,可长期昏迷。

❷去大脑强直,四肢肌张力高,呈强直性痉挛,轻者呈阵发性发作; 重点持续强直。

❸病理反射,多出现双侧病理反射,甚至表现为自发阳性。伤情严重者全部反射消失,病情稳定后又出现病理反射。

❹局限性定位征。中脑损伤常有瞳孔及眼球改变。双侧瞳孔散大,大小不等,或时大时小,或两侧交替变化,对光反应消失。桥脑损伤时双侧瞳孔极度缩小,眼球同向偏斜。延脑损伤时,呼吸循环衰竭,呼吸不规则,最后呼吸停止,心脏停搏。

治疗应早期作气管切开,用冬眠低温、抗脑水肿治疗,处理呼吸循环紊乱可改善病情,但预后不良。

脑损伤

brain damage

- 图的是吃是什么意思

- 图的是安全是什么意思

- 图的这个凉快劲儿是什么意思

- 图的这个劲儿是什么意思

- 图皮人是什么意思

- 图皮-瓜拉尼人是什么意思

- 图盖拉河之战是什么意思

- 图盖拉瀑布是什么意思

- 图盼启迪是什么意思

- 图瞻是什么意思

- 图示是什么意思

- 图示文献是什么意思

- 图示新闻是什么意思

- 图示法是什么意思

- 图示记录是什么意思

- 图神写圣是什么意思

- 图稿是什么意思

- 图穷是什么意思

- 图穷匕见是什么意思

- 图穷匕首是什么意思

- 图穷匕首现是什么意思

- 图穷匕首见是什么意思

- 图穷而见是什么意思

- 图章是什么意思

- 图章登记是什么意思

- 图章证明制度是什么意思

- 图箓是什么意思

- 图算学堂是什么意思

- 图篆真经是什么意思

- 图籍是什么意思

- 图籍有真味,林泉无俗情。是什么意思

- 图类是什么意思

- 图纬是什么意思

- 图纳是什么意思

- 图纳求偿案是什么意思

- 图纸是什么意思

- 图纸会审是什么意思

- 图纸目录是什么意思

- 图纸管理是什么意思

- 图经是什么意思

- 图经本草是什么意思

- 图经本草药性总论是什么意思

- 图经衍义本草是什么意思

- 图绘是什么意思

- 图绘六法是什么意思

- 图绘宗彝是什么意思

- 图绘宝鉴是什么意思

- 图绘宝鉴续编是什么意思

- 图绘者,莫不明劝戒;著升沉,千载寂寥,披图可鉴。是什么意思

- 图维是什么意思

- 图美是什么意思

- 图耳边清静是什么意思

- 图腾是什么意思

- 图腾与禁忌是什么意思

- 图腾崇拜是什么意思

- 图腾文字是什么意思

- 图腾神话是什么意思

- 图良是什么意思

- 图色理是什么意思

- 图花是什么意思