脑垂体hypophysis

脊椎动物体内位于脑腹侧并与下丘脑相连的内分泌腺。分泌多种激素,通过调节甲状腺、肾上腺、睾丸和卵巢的功能对机体的代谢、生长发育和生殖起重要作用。各类脊椎动物脑垂体的结构和发生基本相似,可分腺垂体和神经垂体两部。腺垂体由胚胎期原口顶壁外胚层向背侧突出的垂体囊(即拉克氏囊)发育而成; 神经垂体由间脑腹侧突出的垂体漏斗发育而成。两者逐渐接近而相贴。

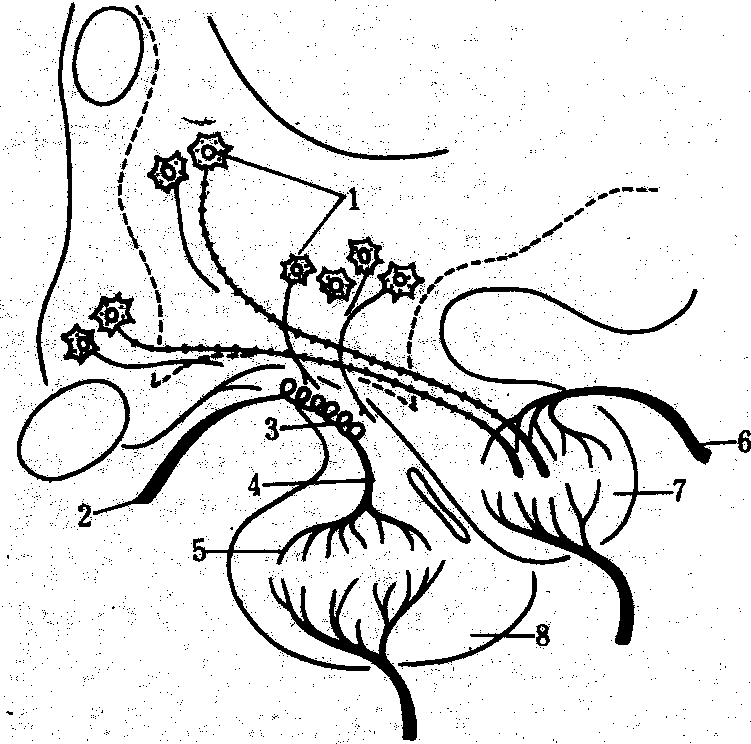

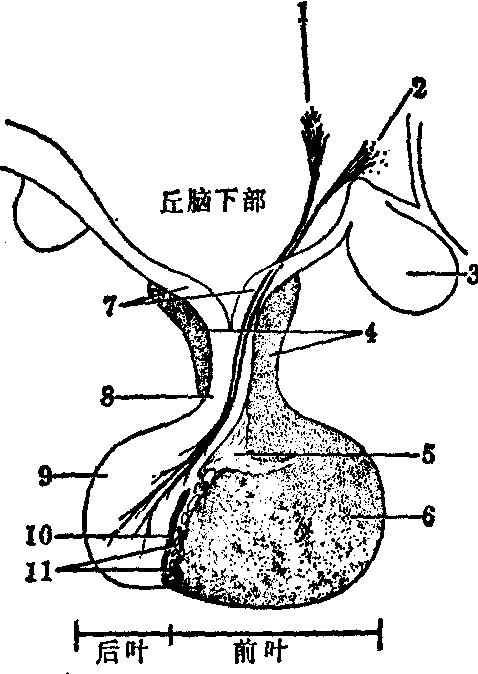

脑垂体的系统发生 被囊类动物的神经腺和文昌鱼的哈氏神经沟是脊椎动物腺垂体的前身。圆口类的脑垂体较原始。垂体囊部分细胞分化为腺垂体,并与神经垂体松散地接合。鱼类脑垂体的形状不一。腺垂体可分前、中、后三部,前、中部相当于哺乳动物的远侧部,后部相当于中间部。板鳃鱼类的腺垂体向下形成特殊的腹叶。神经垂体一般形成分支状,腺垂体包于其外,结合紧密。两栖类腺垂体的远侧部不分区,与中间部之间隔有明显的腔,已分化出结节部,并出现垂体门脉系。爬行类的脑垂体与无尾两栖类的相似,但结节部缩小或消失。鸟类脑垂体有远侧部,结节部和神经部而无中间部。远侧部与神经部之间有结缔组织鞘分隔。哺乳类的脑垂体为椭圆形致密小体。腺垂体可分为远侧部、中间部和结节部。神经垂体由神经部和漏斗部组成,漏斗部的上半为正中隆起,下半为漏斗柄。腺垂体的结节部与神经垂体的漏斗部共同构成垂体茎(图1)。

图 1 各种脊椎动物脑垂体的比较

(a) 板鳃鱼类; (b) 真骨鱼类;(c) 无尾类; (d) 龟鳖类;(e) 鸟类; (f) 哺乳类

1. 正中隆起; 2. 漏斗柄; 3. 神经部; 4. 中间部;5. 远侧部; 6. 结节部; 7. 腹叶

哺乳动物腺垂体的组织结构 ❶远侧部。是垂体的主要部分,腺细胞排列成索或团,其间有少量的网状纤维和丰富的窦状毛细血管;腺细胞可分嗜酸性细胞、嗜碱性细胞和嫌色细胞三类。嗜酸性细胞有生长激素细胞和催乳激素细胞两种,数量较多,胞体较大,胞质内含有许多较粗大的嗜酸性颗粒; 嗜碱性细胞有促甲状腺激素细胞、促性腺激素细胞和促肾上腺皮质激素细胞三种,数量最少,胞体大小不等,胞质内含有嗜碱性颗粒。嫌色细胞数量最多,胞体最小,胞质中无分泌颗粒,着色很淡,细胞轮廓不很明显,是尚无分泌机能的未分化细胞和已脱粒的嗜酸性和嗜碱性细胞。

❷中间部。主要有淡染的嗜碱性细胞和嫌色细胞,排列成索状或团状,有时围成大小不等的滤泡,腔内含有浓度不同的胶质,腺细胞主要分泌黑素细胞刺激素,在哺乳类有促进表皮内的黑素细胞合成黑色素的作用; 在两栖类和鱼类则促使皮肤的黑素细胞的黑素颗粒向胞突扩散使体色变深。

❸结节部,腺细胞排列成索状,索间有丰富的窦状毛细血管,腺细胞主要是嫌色细胞,还有少数嗜酸性和嗜碱性细胞。

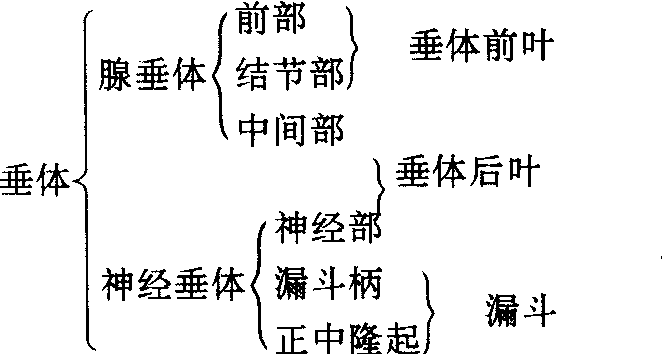

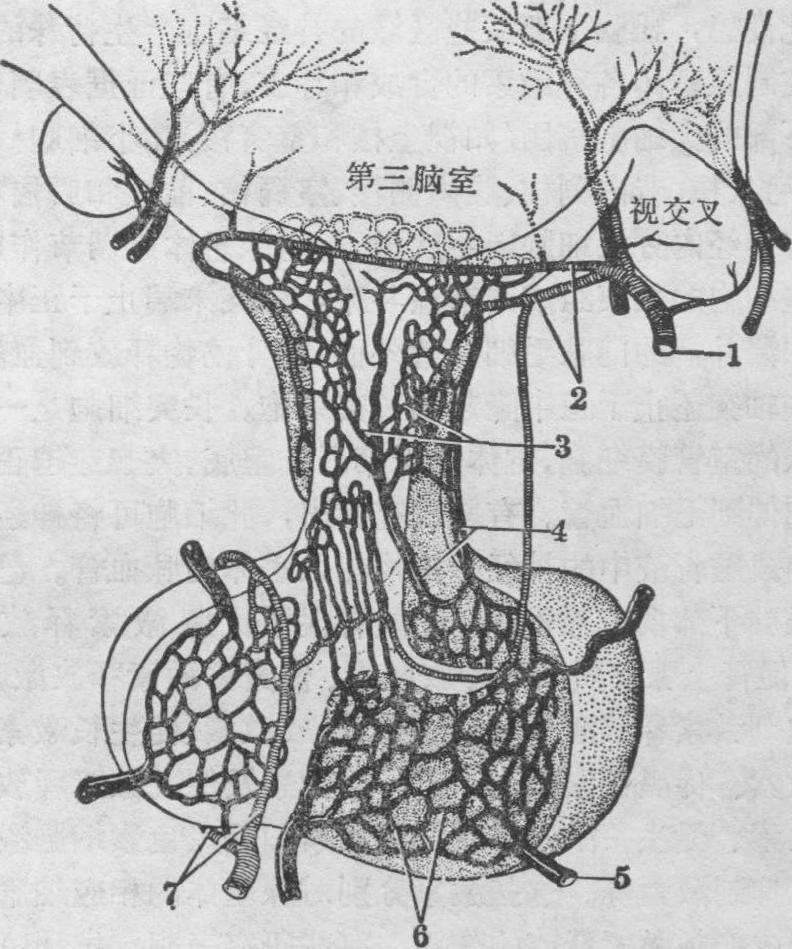

神经垂体与下丘脑的关系 两者共同构成下丘脑神经垂体系,神经垂体主要由神经胶质细胞和无髓神经纤维组成,其间有少量网状纤维和较丰富的窦状毛细血管。无髓神经纤维主要来自下丘脑的视上核和室旁核的神经分泌细胞,视上核的神经分泌细胞主要合成加压素(或抗利尿素),室旁核的神经分泌细胞主要合成催产素。这些分泌颗粒沿轴突输送,在轴突内排列成串,当密集成团块时称赫令氏体,经正中隆起和漏斗柄进入神经部,再释放入毛细血管。

图 2 脑垂体与下丘脑的关系

1. 下丘脑的神经分泌细胞; 2. 垂体上动脉; 3. 初级毛细血管; 4.垂体门静脉;5. 次级毛细血管; 6. 垂体下动脉;7. 神经垂体; 8. 腺垂体

脑垂体的血管分布 分布于脑垂体的血管主要有:❶垂体下动脉。来自颈内动脉,分支进入神经部形成窦状毛细血管网,然后汇合成集合静脉入垂体周围的静脉窦;

❷垂体上动脉。来自基底动脉环,从结节部上端进入垂体茎,在正中隆起和漏斗柄处形成襻状的初级毛细血管网,然后汇集成十数条门静脉,经结节部进入远侧部再形成次级毛细血管网,构成垂体门脉系统。远侧部的毛细血管也汇入集合静脉再注入垂体周围的静脉窦。下丘脑有关核团的神经分泌细胞产生的激素,有多种释放激素和释放抑制激素。由其轴突输送到漏斗柄处,经垂体门脉系统到腺垂体,调节远侧部各种细胞的分泌活动,共同构成下丘脑腺垂体系统(图2)。

脑垂体hypophysis

动物体内与丘脑下部相连的内分泌器官。由腺垂体和神经垂体两部分构成。前者起源于由原口的上皮背侧内陷成的拉克氏(Rathke)囊,包括远侧部、中间部和结节部;后者由间脑底部下垂形成,包括神经部、正中隆起和漏斗柄。各组分的位置和体积在各种动物有较大差别。腺垂体由排列成索的内分泌细胞和丰富的窦状毛细血管组成,其内分泌细胞分泌促生长素、催乳素、促甲状腺激素、促性腺激素、促肾上腺皮质激素、黑色素细胞刺激素等;神经垂体主要由起自下丘脑视上核和室旁核的无髓神经纤维和神经胶质细胞构成,视上核所分泌的加压素(抗利尿素)及室旁核分泌的催产素经轴突运输至神经垂体释放入毛细血管。脑垂体是动物体重要的内分泌器官,其分泌活动受下丘脑调节,两者在结构和功能上联系密切(见“下丘脑-垂体系统”)。

脑垂体naochuiti

又称垂体。人体最重要的内分泌腺。靠垂体柄(漏斗柄)与下丘脑相连,悬垂于脑下方的垂体窝内。成人的垂体约重0.5~0.6g,女性略大。根据胚胎学和组织学、生理学,将垂体分为以下几部分:

图494 成年人垂体及其附近下丘脑的矢状切面模式图

脑垂体naochuiti

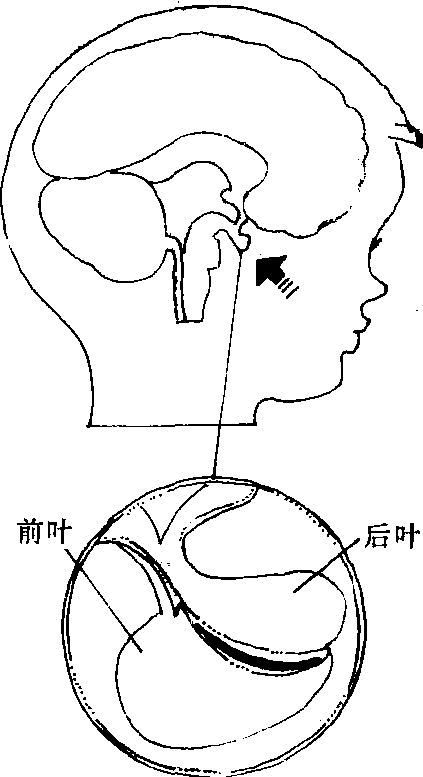

人体最主要的内分泌腺。它倒悬于脑的底面,故又称为脑下垂体。脑垂体的体积很小,男子脑垂体重约0.6克,女子稍重些。根据结构和功能将脑垂体(见图)分成前叶、后叶两部分。前叶主要分泌生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素、催乳素等,对人体的生长发育、新陈代谢、性功能等都有调节作用。尤其生长激素,是影响从出生到青春期生长最重要的激素。后叶主要分泌抗利尿激素、催产素等,有升高血压、刺激子宫收缩和调节肾脏排尿等作用。脑垂体有病变可致内分泌疾病,如生长素分泌过少会发生侏儒症;生长素分泌过多发生在儿童时期,则生长过速,成为巨人症;如果发生在成人时期,因身高不能再增长,则使肢体的尖端部分肥大,成为肢端肥大症:手大,手指粗,鼻高,下颌突出;抗利尿激素分泌过少则会引起尿崩症等。4岁以前和青春期,是垂体生长最为迅速的时期。

脑垂体

脑垂体

脑垂体为内分泌腺,在脑底面,位于蝶鞍中,呈扁长圆形,长约1cm,宽1~1.5cm,厚0.5cm,男性重0.5~0.6g,女性的略重。它外包结缔组织被膜,由腺垂体和神经垂体两部分组成,借柄与脑相连,与脑有直接的血管和神经联系。它是很重要的内分泌腺,已知至少产生九种激素,与别的内分泌腺有交互影响。因其分泌活动也受脑的控制,故它在神经系统和内分泌系统的相互作用中居枢纽地位。

图1 脑垂体的组成及其与丘脑下部的关系

1.室旁核 2.视上核 3.视交叉 4.结节部 5.结缔组织 6.远侧部 7.正中隆起 8.漏斗柄 9.神经部 10. 中间部 11.中间部的囊泡

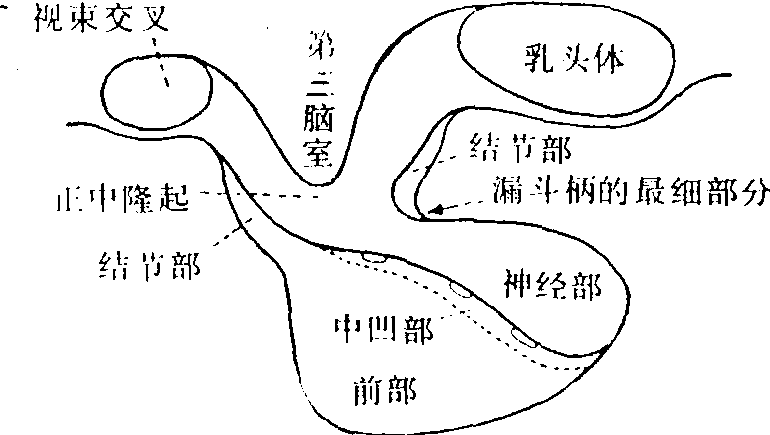

脑垂体的组成 脑垂体分腺垂体和神经垂体两部分。腺垂体源于原始口腔外胚层向背侧突出的Rathke囊。神经垂体源于间脑底部向腹侧的凸起,有细柄与丘脑下部相连。这二部分最后结合一起,组成脑垂体。腺垂体位于前方,新鲜时呈粉红色,分远侧部、结节部和中间部(图1)。神经垂体在后方,与中间部贴连,新鲜时显白色,分神经部(漏斗突)、漏斗柄和正中隆起(图1)。远侧部常称前叶,中间部与神经部合称后叶。

腺垂体 分远侧部、结节部和中间部,来源胚胎原始口腔向背侧突出的Rathke囊。在发生过程中,囊的前壁细胞增生变厚,形成远侧部和结节部。囊腔渐消失,成为一些大小不等的囊泡。囊的后壁很薄,形成中间部,与神经部紧贴一起。腺垂体由排列成团或索的腺细胞和丰富的窦状毛细血管组成。结缔组织很少,只存在于腺细胞之间和血管周围。

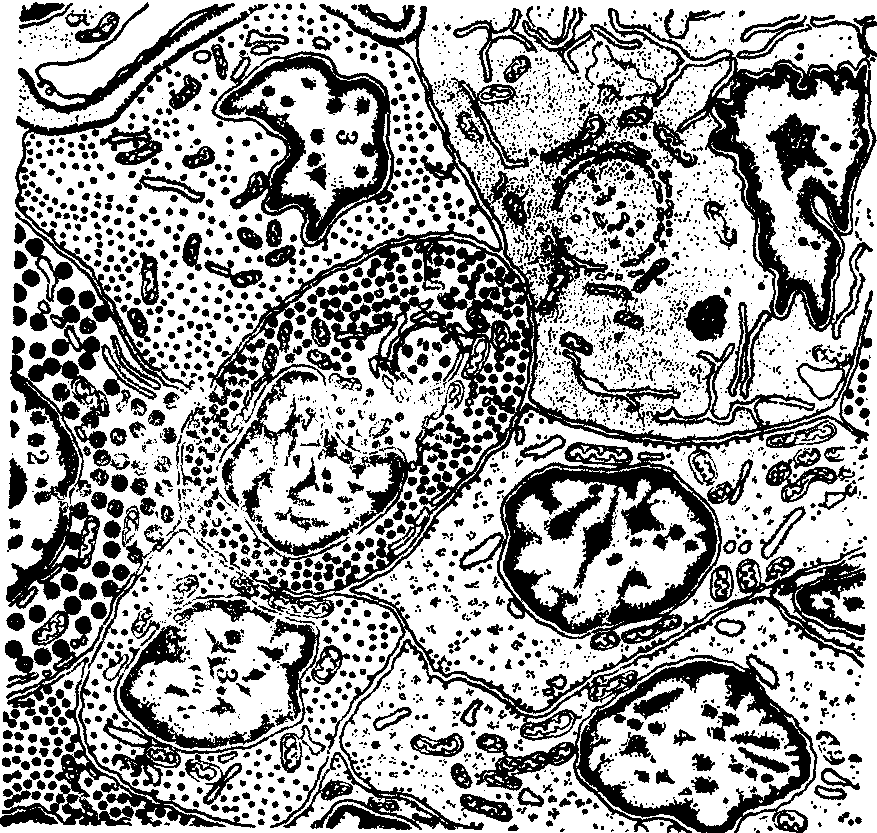

(1)远侧部: 此部最大,占腺总体积的75%(彩图4)。腺细胞集合成团或索。有些细胞组成滤泡。细胞团和索间充满丰富的窦状毛细血管。结缔组织除伴随较大的血管外,只有少量网状纤维围绕腺细胞和毛细血管。依胞质着色性质不同,腺细胞分嗜色细胞和嫌色细胞。根据胞质颗粒着色的特点,嗜色细胞又分嗜酸细胞和嗜碱细胞。但一般用以显示腺细胞的染料都是酸性染料,故“嗜酸”和“嗜碱”之称并不反映细胞内物质的酸碱性。人的三种细胞比例因个体和生理状况差异很大,嫌色细胞约占50%,嗜酸细胞35%,嗜碱细胞15%。曾以几种特殊染色法用于区分人和哺乳类腺细胞类型,但因观察种属和所用染色法的差别,对各种细胞的命名不一;有的用希腊字母命名,有的用被着色的染料命名,以致细胞名称较混乱。近年应用电镜和免疫细胞化学法对腺细胞的深入研究,趋于按细胞所产生的激素对每种细胞定名。

嗜酸细胞轮廓清楚,比嫌色细胞大,圆或卵圆形,直径14~19μm(彩图4)。高尔基复合体发达,有许多小杆状线粒体。胞质内满含分泌颗粒,易被伊红和桔黄G等染色。根据染色性质和颗粒形态,将细胞分二种。一种是促生长激素细胞,又名α细胞,数目较多,常聚集成群,分布于前叶后外侧部。粗面内质网丰富,高尔基复合体明显。有许多致密圆形颗粒,直径350~400nm(图2),分泌促生长激素。儿童患脑垂体嗜酸细胞瘤,可致巨人症;成人患此瘤时,致肢端肥大症。儿童缺少此种激素,则致侏儒症。此激素为蛋白质,对蛋白质、脂类和碳水化物的代谢起显著作用。它对骺软骨有特殊的刺激生长作用,影响人体的生长。另一种是催乳激素细胞,也名ε细胞,数目较少,多分散存在。颗粒形状不规则,直径约600nm(图2)。在不授乳的雌性动物,粗面内质网不多,高尔基复合体小。受孕和授乳期时细胞数目增多并变大。高尔基复合体发达,粗面内质网丰富,有中等数量的溶酶体。免疫细胞化学法证明,此种细胞分泌催乳激素。断乳时溶酶体增多,分解过剩的分泌颗粒和粗面内质网。肥大的细胞渐趋于不活跃状态。催乳激素为蛋白质,它促使和维持乳腺分泌; 在啮齿类也维持黄体的分泌功能。人患催乳细胞瘤时,虽未妊娠和授乳,也分泌大量乳汁。

图2 腺垂体细胞超微结构模式图

1.促生长激素细胞 2.催乳激素细胞 3.促性腺激素细胞 4.促甲状腺激素细胞 5.毛细血管

嗜碱细胞不易被苏木精染色,在普通染色切片中不易辨认,但易被安尼林蓝染色,PAS反应阳性。它们比嗜酸细胞大,卵圆或多角形,多分布于前叶的中心和前部(彩图4),可分三种:

❶促甲状腺激素细胞:又称β2细胞,较大,呈多角形,常成群。胞质含许多小而致密的分泌颗粒,直径100~150nm,位于胞质外周部(图2)。动物实验表明,切除甲状腺可使此种细胞增多和肥大;注射甲状腺素,可致它们萎缩。免疫细胞化学法已定位促甲状腺激素于此种细胞。此激素为糖蛋白,它维持甲状腺滤泡上皮细胞的构造和分泌功能;

❷促性腺激素细胞: 即δ细胞,为圆形,大小不等,单个散在于细胞索中。胞质中高尔基复合体明显,粗面内质网较多,有许多致密的分泌颗粒,直径约150~250nm(图2)。它们分泌卵泡刺激素和黄体生成素,两者都是糖蛋白。但由一种细胞产生两种激素,还是两种细胞各产生一种激素,还未确知。卵泡刺激素促使卵巢的卵泡生长和卵泡细胞分泌雌激素,并在黄体生成素的协同作用下,使卵泡成熟、排卵和形成黄体。它还促进睾丸生精小管细胞分裂和生成精子。黄体生成素也名间质细胞刺激素。它在卵泡刺激素的作用基础上,促使排卵的卵泡形成黄体和维持黄体的分泌功能; 它还促进睾丸间质细胞分泌睾酮;

❸促肾上腺皮质激素细胞:为卵圆形或星形,有的有突起,多分布于远侧部中心偏前,也见于结节部和中间部。胞质密度低,粗面内质网少,分泌颗粒少,直径200nm,常集中于胞质外周部。切除动物的肾上腺皮质可致细胞变大和增多,并含较多的分泌颗粒。免疫细胞化学法已表明此种细胞分泌促肾上腺皮质激素,并显示此种细胞和中间部的一些细胞可能分泌促黑色素细胞刺激素。这二种激素是由一种还是两种细胞产生,还不清楚。对于此种细胞是属于嗜碱细胞还是嫌色细胞,也有不同意见。

嫌色细胞呈小圆形或多角形,胞质少、着色淡,细胞界限不清。光镜下未见胞质含分泌颗粒(彩图4)。它们常成群位于细胞团中。先前认为它们是未分化的贮备细胞。电镜研究见远侧部只有少数细胞不含分泌颗粒,比光镜所见的少得多。现认为光镜下所见的嫌色细胞,多数是脱颗粒的嗜酸和嗜碱细胞。嗜酸和嗜碱细胞的分泌活动是周期性的,细胞释放激素后,胞质只有少数分泌颗粒或不含颗粒。各种细胞很少见有丝分裂和退化。如确有未分化的细胞,也只占少数。

(2)结节部:此部呈薄层围绕漏斗柄,厚约25~60μm,漏斗柄前面最厚,后面薄或缺如(图1)。因进入前叶的主要动脉和脑垂体门脉都由此部穿行,故此部血管最多。细胞成索纵向配布于血管之间。此部的细胞有未分化细胞及一些较小的嗜酸和嗜碱细胞。多数细胞为立方或柱状,胞质含许多小颗粒和大量糖原,有时有胶体滴和脂滴。细胞有无分泌激素的功能还未确知。

(3) 中间部: 在多种哺乳类,远侧部与神经部间有裂隙分隔。中间部较发达,紧贴神经部,由多层嗜碱细胞组成。人胚胎期时有明显的裂缝,中间部为典型的复层上皮,幼儿时仍可有裂缝,但成年时多已消失。成人的此部很小,只占脑垂体的2%(图1),由一些从裂缝演变的大小不等的囊泡和嗜碱细胞组成。囊泡由立方或柱状的有纤毛细胞组成,腔内含黄色胶状物。嗜碱细胞较小,柱状或多角形,聚成不规则的细胞索或团,并常侵入神经部。它们很象远侧部的嗜碱细胞,胞质含200~300nm的颗粒。颗粒含糖蛋白,PAS反应阳性,但此物的性质同已知的激素不符。此部分泌的唯一的激素是黑色素细胞刺激素,为一种与促肾上腺皮质激素化学结构相似的多肽,故设想细胞合成的激素可能与糖蛋白结合贮存于颗粒内。在神经部靠近中间部处常见管状腺,类似唾液腺,四周有弥散的淋巴组织,其意义不明。中间部的功能主要是从两栖类和哺乳类的研究取得的。此部可能主要产生黑色素细胞刺激素。切除蛙的中间叶可致皮肤颜色变浅;如将中间叶植入蝌蚪,则使皮肤颜色变深。从猪和人脑垂体中提取出两种黑色素细胞刺激素都是多肽。一种激素呈强碱性,称α-黑色素细胞刺激素;另一种显弱酸性,称β-黑色素细胞刺激素。它们的氨基酸排列顺序与促肾上腺皮质激素分子的一段相同,故促肾上腺皮质激素也有与该激素相似的效应。此激素可致两栖类皮肤载黑色素细胞中的黑色素颗粒分散,使皮肤颜色变深。它也促进黑色素细胞合成色素。在哺乳类,其主要作用似在于黑色素生成。人患Addison病时皮肤颜色变深,是由于脑垂体释放过多的肾上腺皮质激素和促黑色素细胞刺激素所致。人妊娠时皮肤出现色素斑,可能是上述一种或二种激素分泌增多所致。

腺垂体的分泌功能受丘脑下部的调节。某些内分泌腺对垂体促激素的反馈效应也须通过丘脑下部才能实现。将大鼠脑垂体移植到肾被膜下,则其促性腺、促甲状腺和促肾上腺皮质的作用显著下降或消失。移植的脑垂体细胞也有明显的改变。将移植的垂体再移回原处并重建正常的血管分布,则它的构造和功能可再复原。损伤丘脑下部不同区域,能有选择地干扰腺垂体某种激素的分泌。由此设想,丘脑下部某些区域的神经细胞产生特殊的物质控制腺垂体各种激素的合成和释放。有些证据表明,丘脑下部的大细胞核团(如视上核和室旁核)和小细胞核团(如弓状核、背内侧核、腹内侧核、室周核、前核和后核等)内有神经内分泌细胞产生肽激素,对腺垂体起调节作用。这些细胞的轴突组成结节漏斗束,轴突末端止于正中隆起和漏斗柄的门脉毛细血管外面,将分泌物释放到血流。有些轴突还止于正中隆起的长突细胞。长突细胞是一种特殊的室管膜细胞,胞体位于第三脑室底,突起穿越正中隆起伸到毛细血管。有些研究指出,此细胞可将神经纤维中或脑脊液中的神经分泌物输入垂体门脉血管。已知的丘脑下部调节腺垂体的物质有促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促黄体激素释放激素、卵泡刺激素释放激素、催乳激素释放激素、促生长激素释放激素、促黑色素细胞激素释放激素及催乳激素释放抑制激素、促生长激素释放抑制激素和促黑色素细胞激素释放抑制激素等。这些激素分别对腺垂体的相应细胞起促进或抑制激素释放的作用。有些研究表明,抗利尿激素或后叶激素运载蛋白或许调节促肾上腺皮质激素和脑垂体其他激素的分泌。

神经垂体 神经垂体包括正中隆起、漏斗柄和神经部(图1),由垂体细胞和大量无髓纤维组成,并含丰富的有孔毛细血管。神经纤维组成丘脑下部垂体束,约有10万条神经纤维。此束的大部分纤维来自丘脑下部的视上核和室旁核(图1)。少数来自丘脑下部的其他区域。神经纤维会聚于正中隆起,经垂体柄下行入神经部,止于毛细血管附近。垂体细胞位于神经纤维间。用浸银法染色,细胞大小形状不一,有几个短突起。胞质含脂滴和色素颗粒。根据细胞的形态,它们可分几型。这些细胞是特殊的神经胶质细胞。视上核和室旁核有许多大神经细胞。胞质内粗面内质网丰富,高尔基复合体发达。激素在粗面内质网合成,然后与后叶激素运载蛋白结合,再经高尔基复合体形成分泌颗粒。颗粒有界膜包裹,内容物致密,直径100~200nm。颗粒移入轴突,经轴浆输向轴突末梢,将内容物排入血管周围间隙,再入毛细血管。轴突和末梢常贮存许多分泌颗粒,致使局部膨大。光镜下,这些膨大部呈圆形均质状,大小不等,于特殊染色时呈深色,称Herring体。轴突末梢贴附毛细血管基板。这些毛细血管内皮很薄,有窗孔。神经末梢中除含分泌颗粒外,还含类似于突触小泡的小泡。

神经垂体分泌催产素和血管加压素(也名抗利尿激素),前者主要由室旁核的神经细胞产生,后者由视上核的神经细胞产生。两核的神经细胞还合成各自的后叶激素运载蛋白,与激素结合。催产素于性交和分娩时使子宫平滑肌收缩。它也使乳腺导管和腺泡的肌上皮细胞收缩,使乳汁排出。药理学剂量的血管加压素使小血管的平滑肌收缩,致血压上升。但它平时是使肾远端小管和集合管的通透性增大,吸收原尿的水分和离子,使原尿浓缩,调节体内水分和钾、钠的平衡。丘脑下部损伤或发生肿瘤,常致尿崩症。此时肾丧失再吸收的能力,排尿很多,患者常感干渴而大量饮水。

图3 脑垂体血液循环模式图

1.颈内动脉 2.脑垂体上动脉 3.初级毛细血管丛 4.脑垂体门静脉 5.脑垂体静脉 6.远侧部窦状毛细血管 7.脑垂体下动脉

脑垂体的血管和神经 血管分布具有特点,对腺垂体细胞的分泌活动有重要的调节作用(图3)。数条脑垂体上动脉发自颈内动脉和Willis动脉环,供应前叶。有的动脉直接入前叶,与窦状毛细血管相通。有的动脉在正中隆起和漏斗柄根部互相吻合,在正中隆起内形成初级毛细血管丛。此丛的毛细血管汇成数条静脉,称脑垂体门静脉,经漏斗柄和结节部中下行,通入前叶的窦状毛细血管(图3)。门静脉将丘脑下部神经细胞释放的几种调节腺垂体细胞分泌活动的物质(释放激素和释放抑制激素)由正中隆起输入前叶,调节腺细胞的分泌活动。颈内动脉发出脑垂体下动脉,供应后叶。前叶和后叶的毛细血管各汇成静脉,通入海绵窦。前叶的毛细血管比后叶的大,两者都是有孔毛细血管。前叶有交感和副交感神经纤维,似属血管运动神经。

脑垂体

hypophysis cerebri

脑垂体hypophysis

亦称“垂体”、“脑下腺”。内分泌腺。在脑的基底部,位于颅底蝶鞍的垂体窝内,通过垂体柄与下丘脑相连。分为腺垂体和神经垂体两部分。腺垂体分为前部、结节部和中间部;神经垂体分为神经部、漏斗柄和灰白结节的正中隆起。是重要的内分泌器官,其结构复杂,内含数种内分泌细胞,分泌多种内分泌素,其作用广泛,并能调节其他内分泌腺的活动。

- 桑濮是什么意思

- 桑瀝是什么意思

- 桑灯是什么意思

- 桑灰是什么意思

- 桑灰色膏药病是什么意思

- 桑炭疽病是什么意思

- 桑热嘉措是什么意思

- 桑热嘉错是什么意思

- 桑爬为民除害是什么意思

- 桑牙是什么意思

- 桑牛是什么意思

- 桑特是什么意思

- 桑特之战是什么意思

- 桑特岛之战是什么意思

- 桑玉受贿纵放案是什么意思

- 桑珠林是什么意思

- 桑琳是什么意思

- 桑琼是什么意思

- 桑瑜是什么意思

- 桑瑟恩印迹法是什么意思

- 桑瑾是什么意思

- 桑瓜瓜是什么意思

- 桑生李是什么意思

- 桑田是什么意思

- 桑田东海变是什么意思

- 桑田变沧海,沧海变桑田是什么意思

- 桑田变海是什么意思

- 桑田如可见,沧海几时空。是什么意思

- 桑田屡变是什么意思

- 桑田成海是什么意思

- 桑田沧海是什么意思

- 桑田沧海任更差是什么意思

- 桑田海上悲深浅,城郭人间叹是非。是什么意思

- 桑田清浅是什么意思

- 桑田碧海是什么意思

- 桑略卓散节是什么意思

- 桑疫病是什么意思

- 桑瘿蚊是什么意思

- 桑登曲林是什么意思

- 桑白汁是什么意思

- 桑白皮是什么意思

- 桑白皮散是什么意思

- 桑白皮汤是什么意思

- 桑白蚧是什么意思

- 桑皮是什么意思

- 桑皮中白汁是什么意思

- 桑皮故纸钱是什么意思

- 桑皮散是什么意思

- 桑皮汁是什么意思

- 桑皮汤是什么意思

- 桑皮紙是什么意思

- 桑皮綫是什么意思

- 桑皮纸是什么意思

- 桑皮线是什么意思

- 桑盆是什么意思

- 桑盖是什么意思

- 桑盾蚧是什么意思

- 桑眼是什么意思

- 桑眼未开先着椹,麦胎才茁便生鬚。是什么意思

- 桑碪是什么意思