脊髓肿瘤

脊髓肿瘤

脊髓肿瘤是指生长于脊髓及脊髓相接的组织包括神经根、硬脊膜、脂肪组织、脊髓、血管等的原发或继发肿瘤,又可称为椎管内肿瘤。至于脊椎骨的原发或继发肿瘤,突入椎管内压迫脊髓者不属于脊髓肿瘤。同样,椎管内肉芽肿和寄生虫囊肿尽管可引起类似肿瘤的临床表现,但也不属于脊髓肿瘤。按国外统计发生率约2.5/10万。国内报道约占神经系统疾病的住院患者的2.5%(上海第一医学院)。与同时期脑瘤相比为1:10.7(天津医学院)。如按脊髓的总体积与脑的总体积之比为1:8计算,则两者肿瘤的发生率却又接近,约1:1.3。脑肿瘤在髓内多见,而脊髓肿瘤好发于髓外,可见于脊髓的任何节段和马尾神经,但以胸段最多,约占42~67%,依次为颈段占20~26%,腰骶段和马尾占12~24%。本病可发生于任何年龄,最多见于20~50岁的成年人。男性较女性为多。男女之比约为1.6:1(天津医学院附院及中国医科大学脑外科)。

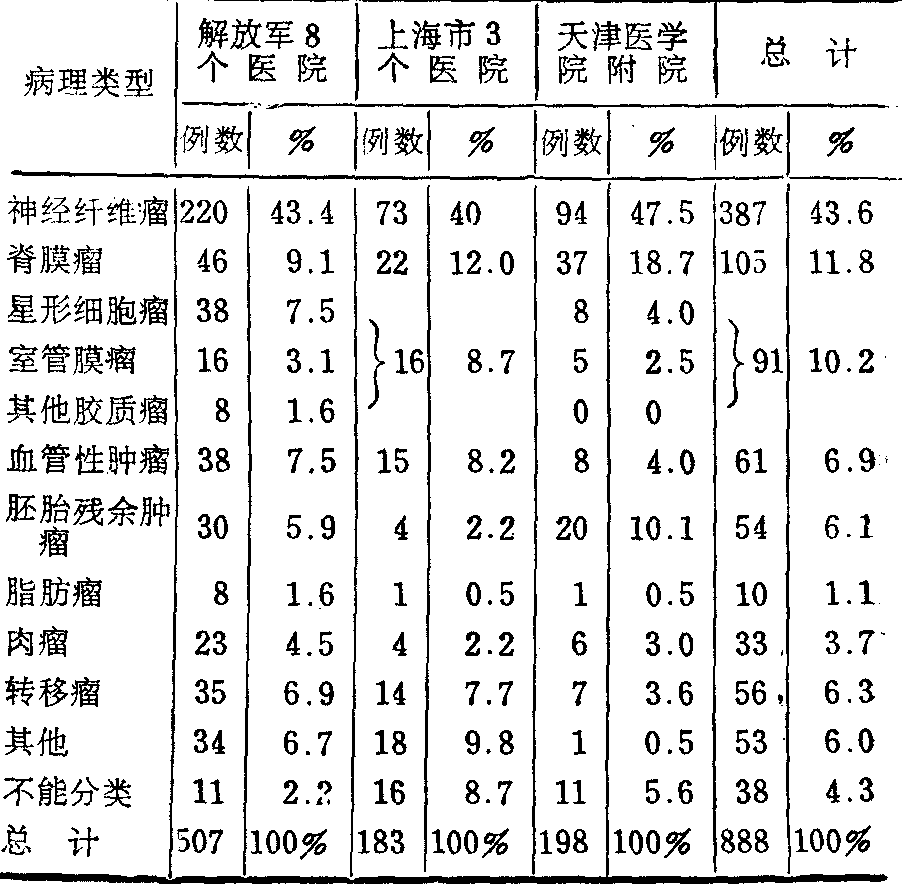

肿瘤可分为硬脊膜外和硬脊膜内两型,后者又分为髓内和髓外肿瘤。按病理组织学分类见表1 。

表1 脊髓肿瘤的病理组织学分类

硬脊膜内肿瘤 又分髓内与髓外两类:

(1) 髓内肿瘤:主要为神经胶质瘤约占10%。组织学上大致有:

❶室管膜瘤:来自中央管表面的室管膜细胞,质地较硬,常有明显分界,是有可能全部切除的脊髓内肿瘤。

❷星形细胞瘤: 虽恶性程度较低,但往往浸润性生长,与脊髓组织无明显分界。

❸神经胶质母细胞瘤,较少见,恶性程度高,浸润性生长。不宜手术治疗,对压迫症状明显者可采取脊髓减压术。

在各种弥漫性胶质瘤中心,可由于水肿、软化、出血而形成含有黄色液体的囊腔,这类肿瘤按其病理及临床过程近似脊髓空洞症的特点。皮样、表皮样囊肿和血管瘤较少见。脂肪瘤和转移瘤少见,至于髓内脊膜瘤和神经纤维瘤极为少见。

(2) 髓外肿瘤: 较为常见,约占65%。绝大部分为良性,手术切除效果良好。常见有

❶发自脊神经根的神经纤维瘤,约占脊髓肿瘤的44%。有光滑的包膜,个别的可有囊性变和中心软化。多数为单发,但也可多发。以硬脊膜内者为最常见,亦可发生在硬脊膜外。约8.5%同时生长在硬脊膜内和硬脊膜外; 硬脊膜外和椎旁; 或硬脊膜内,硬脊膜外和椎旁都有,称为哑铃形肿瘤。生长于硬脊内的肿瘤多位于蛛网膜下腔,与硬脊膜无粘连。

❷脊膜瘤约占12%。多见于中年人,一般发生于硬脊膜内,发生于硬脊膜外或髓内者非常少见。通常是单发的,但也可多发。多位于脊髓蛛网膜之外,与硬脊膜内面常有粘连。此外,髓外肿瘤中还有血管性肿瘤可位于脊髓表面及马尾神经中,范围广泛,表皮样囊肿,皮样囊肿等多位于马尾部,并常见于小儿。

硬脊膜外肿瘤 可发生于脊膜、脊神经根、硬脊膜外的脂肪组织及血管等(约占25%)。组织学类型有神经纤维瘤、脊膜瘤、胆脂瘤、血管瘤、肉瘤以及转移瘤等。以恶性肿瘤为多。它的特点是比硬脊膜内肿瘤所涉及的范围更广,在X线平片上可见到椎骨的继发性改变。

一般症状: 是由于肿瘤进行性压迫脊髓及其神经根所致。可分为三个时期:

❶神经根刺激期,是疾病的初期,其特点是神经根性疼痛或感觉异常(蚁走感、刺痛、麻痛等)。一般表现在邻接肿瘤受压的神经后根所支配的区域内。根性疼痛开始时为间歇性的,常在咳嗽、喷嚏、劳累时加剧。此时检查可以没有任何感觉障碍,或者在相应神经根支配区域内有感觉过敏。以后随神经根压迫或牵拉的加重,过敏代之以感觉减退,甚至感觉消失。但疼痛依然存在。根性疼痛常见于髓外肿瘤,且以颈段和马尾部的肿瘤为明显;而在髓内肿瘤则极为罕见。有时也可见非根性疼痛,表现为脊柱强直和脑膜激惹症状。这常见于硬脊膜外肿瘤,伴有相应部位的脊柱压痛和脊柱叩打痛。

❷脊髓受压期:出现在神经根刺激症状之后。由于髓外肿瘤尤其是神经纤维瘤的压迫,使脊髓移位逐渐加重,而后从一侧神经根的挤压发展为脊髓半侧受压综合征,表现为患侧肌力减弱,对侧痛、温觉减退,而两侧触觉有不同程度的保存。此综合征在髓内肿瘤极为少见。从脊髓的前面或后面正中生长的髓外肿瘤也无此表现,只有两侧基本对称的感觉减退和肌力减弱,并逐渐加重。

❸脊髓麻痹期: 是肿瘤后期。常由脊髓半侧受压综合征或不全性截瘫发展以至最终出现完全性截瘫即脊髓麻痹期。肿瘤平面以下深浅感觉消失,肢体完全瘫痪和痉挛,并出现大小便障碍。麻痹期的特点是麻痹肌的痉挛,重者可有抽搐,肢体关节倾向于挛缩。

在分析运动和感觉传导障碍时,应注意它们发展的程序和方向,有助于鉴别髓内与髓外肿瘤。脊髓的麻痹可分为上行性和下行性两类。上行性麻痹的特点是运动和感觉障碍是从肢体的远端开始的,逐渐由下向上发展。这种麻痹常是髓外肿瘤所引起,因为最初肿瘤的压迫仅累及脊髓的最表面诸长传导束,而后才逐渐影响到深部的短传导束。下行性麻痹的特点是传导障碍是由上向下发展。这种麻痹主要见于髓内肿瘤,因髓内肿瘤首先压迫的是深部最短传导束之故。此外应注意会阴部的感觉障碍。在髓外肿瘤的麻痹期,当肢体皮肤感觉消失时,在会阴部,外生殖器和肛门外常常发现皮肤感觉尤其疼痛感觉依然存在。而在髓内肿瘤感觉障碍常包括会阴部。这一现象,可作为鉴别髓外和髓内肿瘤的参考。

局灶症状决定于病变的部位:高颈段肿瘤(颈1~4),主要表现是枕部的根性疼痛,颈部活动受限,逐渐出现半侧脊髓受压综合征,继之发展为四肢痉挛性不全截痪与整个身体感觉减退以至消失。并出现膈肌麻痹,呼吸困难和大小便障碍。如肿瘤近于延髓同时又向后颅凹发展,虽属枕大孔区肿瘤,但临床表现却类似高颈段肿瘤,应引起注意。颈膨大部肿瘤(颈5~胸1),表现上肢弛缓性麻痹,手、前臂及肩部的肌肉萎缩,二头肌腱反射消失,并可有霍纳(Horner)综合征。病灶以下可产生半侧脊髓受压综合征。逐渐发展为两下肢的痉挛性瘫痪,包括部分上肢在肿瘤平面以下感觉消失。胸段肿瘤,开始时常有肋间神经痛始于季肋下、腹壁和腰部,并可逐渐出现脊髓半侧受压综合征,而后发展为麻痹期。除了根性疼痛和皮肤感觉消失的平面以外,腹壁反射的消失也有助于定位诊断。腰膨大部肿瘤(胸腰2~骶1以下),特点是下肢根性疼痛和缓慢加重的下肢瘫痪。如肿瘤在腰膨大的上半部,则可有提睾反射和膝反射消失,跟腱反射亢进和出现病理反射。若肿瘤生长在下半部则膝腱反射存在,跟腱和足跖反射消失。此外,还有下肢运动瘫痪和感觉消失。并伴有膀胱直肠功能障碍。圆锥肿瘤(骶3~5),特点是早期下肢瘫痪不明显,而膀胱直肠功能障碍极为突出,表现为大小便失禁和性功能减退。感觉障碍只限于两侧臀部,会阴部及肛门生殖器区呈马鞍状感觉障碍。圆锥或其外部的对称性综合征不伴有根性疼痛者可视为髓内肿瘤的特征。马尾部肿瘤(腰椎3以下),在骶部、肛门以及下肢表现根性疼痛,继而有缓慢进展性运动和感觉障碍。常先从一侧下肢开始,逐渐发展至另一侧,运动障碍为弛缓性瘫痪。膀胱直肠功能也随之发生障碍,表现为短期的括约肌痉挛,以后转变为严重的括约肌弛缓,先是部分的而后则是完全的大小便失禁。马尾部肿瘤不同于圆锥肿瘤,它常有严重又持久的根性疼痛,常无对称的临床表现。

诊断: 首先应与炎症疾病及其它脊髓压迫症相鉴别。一旦确诊为脊髓肿瘤,则应进一步进行定位诊断,以便进行手术和估计预后。

需作鉴别的疾病有:

❶与胸膜炎,心绞痛,胆石症等相鉴别。详问病史,进行系统的体格检查及神经系检查,在大多数脊髓肿瘤的病例中,均能发现一些重要的诊断依据。

❷与脊柱结核、椎间盘突出症及脊椎肿瘤等相鉴别。脊椎结核多见于青年人,常有结核史。X线片可见脊柱破坏,变形和椎旁脓肿。椎间盘突出征常有外伤史,发病突然。X线平片可见骨质增生,椎间隙变窄等。脊椎肿瘤多为转移性肿瘤,常见于老年人,病程短,X线平片可显示骨质破坏,有时能发现原发灶。

❸与非压迫性脊髓疾患如脊髓炎,蛛网膜炎等,一般根据病史和临床表现常能鉴别,脑脊液检查更有助于鉴别诊断。平面定位诊断:根性疼痛和根性感觉障碍,脊髓丘脑束受压而产生的感觉障碍的上界平面,肌萎缩伴有弛缓性麻痹及反射改变等对肿瘤平面的定位具有参考意义。脊髓圆锥肿瘤与马尾神经肿瘤的鉴别常有困难。一般来说,有膀胱直肠括约肌障碍而肛门反射存在,痛温觉丧失而触觉依然完好的病例应多考虑为圆锥肿瘤。

横位诊断: (1)硬脊膜外肿瘤:早期多有根性疼痛,脊髓传导束的压迫症状倾向两侧同时受累,运动障碍出现较早,而感觉障碍出现较晚。除非蛛网膜下腔完全梗阻脑脊液蛋白量的增加不如硬脊膜内肿瘤明显。

(2) 硬脊膜内髓外肿瘤: 根性疼痛多以一侧开始,脊髓受压症状也都是一侧明显呈半侧脊髓受压综合征。蛛网膜下腔的梗阻出现较早,脑脊液蛋白量增加显著,腰穿后症状常加重。

(3)脊髓内肿瘤:根性疼痛者较少,可表现分离性感觉障碍,即痛温觉丧失,触觉部分保留。在颈髓下段至胸髓2的肿瘤多有霍纳 (Horner) 综合征。传导束的运动或感觉障碍均为两侧性,且多为对称性。大小便障碍出现较早。蛛网膜下腔的梗阻程度较轻。脑脊液蛋白量的增加也较轻微。

(4) 位于脊髓背侧面的肿瘤: 根性痛和根性感觉异常为其特征。运动障碍出现较晚,且较缓慢。可有半侧脊髓受压综合征的表现。脊髓背面的肿瘤,两下肢不全瘫痪可于病初发生。深浅感觉障碍是相平行的进展。脊髓的腹面与侧腹面的肿瘤,大多无根性疼痛,其特点是早期出现运动障碍,而且两侧相继受累。腹面肿瘤压迫相应的脊髓前根和前角产生节段性的弛缓性瘫痪及肌萎缩。早期可出现大小便障碍。感觉传导障碍一般在运动之后出现。

临床上疑似病例作下列特殊检查将有助于确诊:

❶脑脊液检查,不仅有助于与炎症性疾病相鉴别,且可对脊髓瘤的早期诊断提供线索。肿瘤压迫脊髓产生蛛网膜下腔梗阻时,在脑脊液成分中最为特征性的变化是蛋白量增加,一般肿瘤所在平面越低,蛋白量增加越明显,常呈黄色。脑脊液细胞数增加应疑有炎症而非脊髓肿瘤的常见现象。但在硬脊膜内髓外肿瘤中也可有细胞数轻度增加。压颈试验是确定蛛网膜下腔有无梗阻及蛛网膜下腔梗阻程度的重要步骤。

❷X线检查脊柱平片中可见的继发改变有椎管腔前后径增加,椎弓根内缘吸收和其间距加宽,椎间孔扩大等。脊髓气造影: 适用于脊髓颈段及马尾部病变的定位。脊髓碘油造影: 硬膜外肿瘤缺损部位的轮廓多不规则,影像不甚清晰,常停滞呈梳状。硬膜内髓外肿瘤:造影剂直接集中于肿瘤之周围。因此,缺损部位的影像可显示既光滑又能清晰地描出肿瘤的轮廓,一般呈杯口状。髓内肿瘤的影像也不甚清晰。它与硬脊膜外肿瘤的区别点是后者造影剂的辐度变窄停滞,而髓内肿瘤时造影剂的辐度变宽停滞呈梭形。

❸CT扫描对确定诊断具有重大帮助。

脊髓肿瘤的唯一有效疗法为手术切除肿瘤。除非有足够的证据认为是手术无法切除的恶性肿瘤,或病人一般情况难以耐受手术,对确诊为脊髓肿瘤尤其是良性肿瘤均应进行手术治疗。对于髓外良性肿瘤,如能全部切除,常能获得满意的功能恢复。对于浸润性髓内肿瘤难以彻底手术切除,宜采取脊髓背束切开减压,也可明显改善脊髓受压症状。对分界清晰的髓内肿瘤如室管膜瘤,星形细胞瘤确有可能全部切除而保存脊髓功能。放射疗法虽非根治措施,但对某些恶性肿瘤或血管性肿瘤有一定的疗效,可作为手术治疗的辅助疗法。脊髓肿瘤的预后,取决于手术前脊髓受压的程度和期限、肿瘤的性质、生长部位和病人的一般状况。由于脊髓肿瘤良性者居多,而且大多数都能达到全切除,很少再发,故多数劳动力恢复满意。

小儿脊髓肿瘤: 小儿常见的脊髓肿瘤为先天性肿瘤如表皮样囊肿、皮样囊肿、畸胎瘤等。此外,脂肪瘤、肉瘤、血管瘤等也较为常见。临床表现与成人不同的是难以确切掌握小儿脊髓肿瘤的临床表现,尤其是幼儿既不能表达感觉障碍,检查时又多不合作,直至步态异常时始引起人们注意。对疑有脊髓肿瘤的小儿,背部皮肤的检查不可忽视。常可在背部见脐样凹陷或小孔、多毛、血管痣以及各种皮肤异常。这些常提示其相应部位有椎管内肿瘤的可能。X线检查可显示椎管扩张,浸蚀椎弓根及椎体后缘的压迹。若有隐性脊柱裂,常提示该处可能有先天性肿瘤的存在。 脑脊液检查如发现蛋白量增加

具有重要的诊断意义。为了操作安全与正确判断奎肯试验的结果,一般均用全麻,根据需要行脊髓造影检查。治疗原则与成人相同。由于小儿先天性肿瘤多见,常与脊髓或神经根形成较为广泛的粘连,难以实现根治手术,不如成人的那样理想。在小儿需要格外注意手术失血休克的处理及术后护理。

具有重要的诊断意义。为了操作安全与正确判断奎肯试验的结果,一般均用全麻,根据需要行脊髓造影检查。治疗原则与成人相同。由于小儿先天性肿瘤多见,常与脊髓或神经根形成较为广泛的粘连,难以实现根治手术,不如成人的那样理想。在小儿需要格外注意手术失血休克的处理及术后护理。☚ 脊髓压迫症 脊髓动脉瘤 ☛

- 中医治暑热症是什么意思

- 中医治未病养生有道全图解是什么意思

- 中医治未病旨要是什么意思

- 中医治未病适宜技术手册是什么意思

- 中医治水痘是什么意思

- 中医治法学是什么意思

- 中医治流行性脑脊髓膜炎是什么意思

- 中医治疗方法是什么意思

- 中医治白喉是什么意思

- 中医治紫癜是什么意思

- 中医治绦虫病是什么意思

- 中医治脐部疾患是什么意思

- 中医治营养性贫血是什么意思

- 中医治蛔虫病是什么意思

- 中医治蛲虫病是什么意思

- 中医治螳螂子是什么意思

- 中医治钩虫病是什么意思

- 中医治风疹是什么意思

- 中医治马牙是什么意思

- 中医治鹅口疮是什么意思

- 中医治麻疹是什么意思

- 中医灾害医学是什么意思

- 中医现代奇效良方全书是什么意思

- 中医理论方面是什么意思

- 中医生手册是什么意思

- 中医用指按脉搏诊病是什么意思

- 中医用药图谱是什么意思

- 中医用药护理指南是什么意思

- 中医电子诊脉仪是什么意思

- 中医男科临床手册是什么意思

- 中医疾病证候词典是什么意思

- 中医疾病证候辞典是什么意思

- 中医病名是什么意思

- 中医病因学是什么意思

- 中医病情观察是什么意思

- 中医病机学是什么意思

- 中医病证小方辞典是什么意思

- 中医症状鉴别诊断实用手册是什么意思

- 中医症证病三联诊疗是什么意思

- 中医的一种疗法是什么意思

- 中医的发展与哲学思想是什么意思

- 中医的各种方剂是什么意思

- 中医的望是什么意思

- 中医的望、闻、问、切是什么意思

- 中医皮肤科临床诊疗指南是什么意思

- 中医皮肤科学是什么意思

- 中医眼科临床手册是什么意思

- 中医眼科临床诊疗指南是什么意思

- 中医眼科发展史是什么意思

- 中医眼科和耳鼻咽喉口齿科病证名定义和编码手册是什么意思

- 中医眼科学是什么意思

- 中医眼科学的发展是什么意思

- 中医研究院是什么意思

- 中医科是什么意思

- 中医科普的先驱是什么意思

- 中医秘单偏验方妙用大典是什么意思

- 中医称某些病象是什么意思

- 中医穴位埋线疗法是什么意思

- 中医类方辞典是什么意思

- 中医糖尿病临床诊疗指南是什么意思