胞囊线虫cyst nematodes

具有典型胞囊阶段的一类植物寄生线虫,属垫刃线虫目、异皮线虫科。胞囊是贮卵机构,由成熟雌虫经过角质膜逐渐增厚、变硬和颜色加深后直接转变形成,能够抵抗不良环境,保护内部贮藏的卵。胞囊线虫是仅次于根结线虫的一类重要植物病原线虫,分布广,为害寄主种类多。其中大多数球形胞囊属和胞囊属的线虫发生在温带和热带的高海拔地区,部分虫种能够严重为害甜菜、马铃薯、大豆、麦类以及禾本科牧草等多种经济作物,造成巨大损失。早在1876年,由于甜菜胞囊线虫的猖獗,至少使德国24个甜菜糖厂被迫停产;在英国普遍发生的马铃薯胞囊线虫每年可造成马铃薯减少约9%。某些胞囊线虫还能与病原真菌复合侵染同一植物,加重真菌病害的发生。

形态特征 雌雄两性显著异形,成熟雌虫无色,由短细的头颈前端、球形或长圆形的体部和突起或不突起的末端组成,整体呈柠檬形、球形或长圆形;角质膜厚或较厚,常具锯齿状或花边状花纹;头架重角化;口针较粗,常超过20微米;食道垫刃型;双卵巢,卷曲,阴门和肛门相邻,端生或亚端生,绝大多数虫种有阴门窗(或膜孔),窗型多样,极少数虫种有肛门窗或膜孔;成熟后期转变为贮卵以及幼虫的胞囊。胞囊与雌虫同形,常呈褐色至黑色。雄虫由拟筒状幼虫经过变态形成,线状;角质膜环化,侧带区刻线4条,尾极短,半圆形;交合刺强大,具引带,无交合伞。2龄幼虫线形,刻线4条,个别类群为3条;头架发达,口针较粗,大于17微米;尾后部有明显的无色区。

分类 1871年德国施米特(A.Schmidt)报道第一种胞囊线虫——甜菜胞囊线虫,至今共记载80多种,中国报道3种。根据胞囊的形状及其阴门、肛门的结构特征,大多数线虫学家将胞囊线虫分列在胞囊线虫属或异皮线虫属、球形胞囊线虫属、仙人掌胞囊线虫属、斑皮胞囊线虫属、长形胞囊线虫属或无窗胞囊线虫属等6个属内,由这6属和与其相近的但不形成胞囊阶段的其它属组成异皮线虫科内的异皮线虫亚科。少数学者如美国戈尔登(A.M.Golden)在1971年和英国西迪克(M.R.Siddiqi)在1986年提出异皮线虫亚科仅含胞囊线虫。1978年和1981年原苏联克拉尔(E.L.Krall)等和莎加林娜(L.Shagalina)等先后建立的双窗胞囊线虫属和鞍垫胞囊线虫属,至今没有得到公认,一般作为胞囊线虫属的同物异名。在1971年新西兰沃茨(W.M.Wouts)和美国谢尔(S.A.Sher)报道的长矛胞囊线虫属中,其典型种柳树长矛胞囊线虫并没有胞囊阶段,属内的唯一其它虫种非洲长矛胞囊线虫已成为无窗胞囊线虫属的唯一成员。

在胞囊线虫的6个有效属中,以胞囊线虫属和球形胞囊线虫属最重要。各属的鉴别特征及其发生概况如下。

胞囊线虫属(Heterodera) 1871年由A.施米特创建。成熟雌虫与胞囊柠檬形,分前端的短颈、膨大的体部与着生阴门的锥形后端部即阴门锥。胞囊褐色至黑色,角质膜厚,表面有锯齿状粗纹。阴门端生,阴门裂长短不一(10~60微米),肛门邻近阴门。阴门窗为双窗,无肛门窗。阴道残余、下桥和泡状突常常显著。大部分卵产于体内,部分卵排至卵囊中。胞囊线虫属有57种,约占胞囊线虫有效种数的70%。其中多数在温带发生,20种左右来自热带。主要虫种有大豆胞囊线虫、燕麦胞囊线虫和甜菜胞囊线虫,对多种作物可以造成极大的危害。

球形胞囊线虫属(Globodera) 1959年由德国斯凯比洛维奇(T.S.Skarbilovich)从胞囊线虫属中分出来的新属。成熟雌虫和胞囊近球形或球形,前端有短颈,后端没有阴门锥。成熟胞囊褐色,角质膜厚,表面有锯齿状粗纹。阴门端生,阴门裂短,小于15微米,阴门窗为周窗,在窗的背、腹外缘有阴门乳突(或阴门小齿)。阴道残余、下桥和泡状突罕见。肛门紧靠阴门,无肛门窗。所有卵都保留在体内。球形胞囊线虫属约有13种,大多数适应冷凉气候,在温带发生。主要虫种有马铃薯金线虫和马铃薯白线虫。

仙人掌胞囊线虫属(Cactodera) 1978年从胞囊线虫属中分离出来,由E.L.克拉尔(E.L.Krall)和H.A.克拉尔(H.A.Krall)创建。成熟雌虫和胞囊圆形或柠檬形,头颈极短,尾端具较短的阴门锥。胞囊褐色,角质膜厚,表面有不规则的横脊纹。阴门端生,阴门裂较短,不到20微米,阴门窗为周窗。无下桥和泡状突,肛门紧邻阴门,无肛门窗。所有卵均保留在体内。本属约9种,典型种仙人掌胞囊线虫属主要为害多汁的仙人掌科和大戟科植物。

斑皮胞囊线虫属(Punctodera) 成熟雌虫和胞囊卵形、球形或梨形,颈短,无锥状后端,角质层厚,表面具网状花纹,次角质层特有不规则或近乎平行排列的刻点。胞囊淡褐色。阴门端生,阴门裂极短,小于5微米,阴门窗为周窗,泡状突有或无,没有下桥。肛门特有肛门窗。卵保留在体内。本属有3种,主要为害禾本科牧草、小麦、玉米、燕麦和大麦等禾本科植物。在欧洲及北美发生较普遍。

长形胞囊线虫属(Dolichodera) 仅有单种即溪栖长形胞囊线虫。成熟雌虫和胞囊长卵圆形,颈长,无锥状后端。胞囊淡褐色,角质层较厚,非环化,但具不规则的细纹。阴门端生或亚端生,阴门裂未见,阴门窗为周窗。有泡状突,无下桥。肛门距阴门10~13微米,无肛门窗。该线虫发生在水生杂草上。

无窗胞囊线虫属(Apenestrata) 仅有非洲无窗胞囊线虫一种。成熟雌虫和胞囊球形,有很短的颈和显著的阴门锥。胞囊棕褐色,表面有锯齿状粗纹。阴门端生,阴门裂深陷于阴门锥内,阴唇肥大。无阴门窗、泡状突和下桥。肛门亚端生,无肛门窗。典型寄主为羊草。

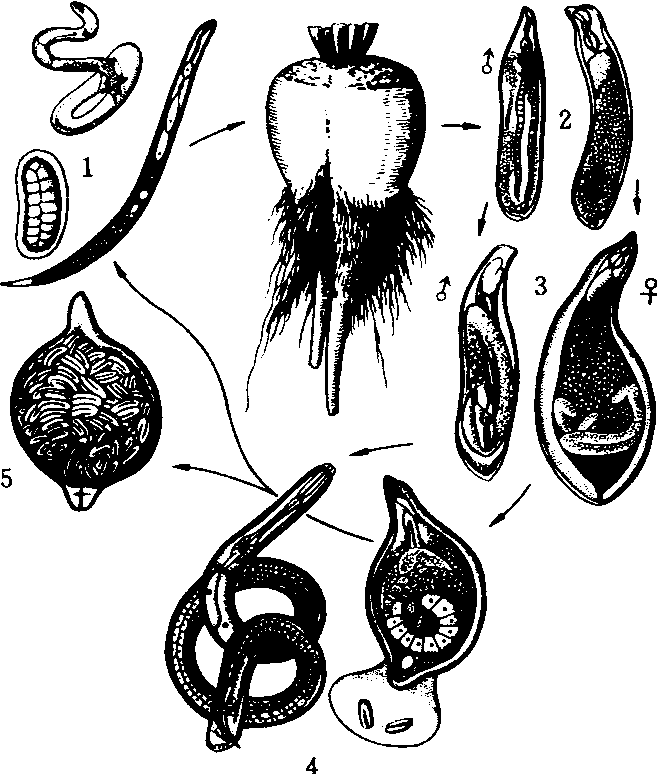

生活史 各种胞囊线虫的生活史基本相似,包括4次蜕皮和1~4龄幼虫及成虫(即雌虫和雄虫)各阶段(见图)。由卵发育的1龄幼虫在卵壳内进行首次蜕皮,孵化出2龄幼虫。大多数胞囊线虫的卵孵化不同程度地依赖其寄主根渗物的刺激。如马铃薯、豆类和麦类的根渗物可以分别促进马铃薯金线虫、格丁根胞囊线虫(或称豌豆胞囊线虫)和燕麦胞囊线虫的孵化。影响许多胞囊线虫孵化的其它因素有土壤湿度、温度、通气条件以及虫种自身的滞育特性。少数胞囊线虫如甜菜胞囊线虫、三叶草胞囊线虫和鼬瓣花胞囊线虫对寄主的根渗物没有强烈反应,其卵的孵化在水中极易发生。

甜菜胞囊线虫生活史

1. 卵和2龄幼虫; 2. 3龄幼虫; 3. 4龄幼虫;4.成虫; 5.胞囊(仿C.Papp.)

二龄幼虫是胞囊线虫在土壤中寻找和侵染寄主的唯一阶段,大多数从生长中的根尖或侧根浮现处侵入表皮细胞。侵入后的虫体经过皮层向中柱迁移,常在其头部到达原生木质部附近后定居,建立围绕头的固定取食点。通过从取食点不断获取营养,2龄幼虫蜕皮3次,完成其它发育阶段。从3龄、4龄雌幼虫至雌虫,虫体持续膨大,分别呈拟筒状、瓶状和柠檬形、球形或其它类似形状。3龄和4龄雄幼虫拟筒状;雄虫线状,由经过变态的4龄雄幼虫在第4次蜕皮后形成。雄虫不取食,但能迁移,寻找雌虫进行交配。每雌虫产卵可达数百枚。多数卵产于体内,保存在该虫体以后变成的胞囊中。胞囊壁厚、质地坚韧,能够抵抗不良环境,没有孵化的卵在胞囊内可以存活几年甚至10年以上。由卵孵出的2龄幼虫通过破裂后的阴门窗——孵化孔逸出。胞囊线虫完成生活史的时间长短与虫种及环境有关,一般为3~9个星期。

大多数胞囊线虫属于两性受精种,雄虫普遍发生。但两性成虫的比例可以受到营养等外部因素的影响而有变化。如增加2龄幼虫的接种浓度,能够提高大豆胞囊线虫发生雄虫和雌虫的比例。少数胞囊线虫包括三叶草胞囊线虫没有雄虫或雄虫罕见,进行孤雌生殖。孤雌生殖在两性种中也可能发生。

寄生性 胞囊线虫是具有高级寄生性的线虫类群,普遍在根部内寄生,长时间在特定点上固定取食。取食点是一个多核的合胞体(syncytium),起源于寄主的部分中柱一皮层组织,由侵入根表皮并且迁移至中柱附近的2龄幼虫,诱导有关细胞的部分胞壁溶解或穿孔和胞质合并形成。在合胞体和其周围的正常细胞之间有许多解剖学上的差别。如合胞体的细胞器猛增,中央液泡消失,胞核和核仁膨大变形呈变形虫状和胞壁特别是在中柱附近的胞壁上增生许多内长物(ingrowths)。这些特征与健康植株中短距离运送溶质的特化细胞即转运细胞(transfer cells)的解剖学特征相同。因而认为该合胞体起着不断供应胞囊线虫所需营养物的作用,是这类线虫的营养细胞。

在植病线虫中,胞囊线虫的寄生专化性相当显著,寄主范围狭小。除少数虫种如甜菜胞囊线虫、三叶草胞囊线虫和鼬瓣花胞囊线虫有许多科的植物寄主外,大多数胞囊线虫仅能为害单科或极少数科的有关植物。如燕麦胞囊线虫、玉米胞囊线虫和稻胞囊线虫等10多种胞囊属线虫几乎只能侵害禾本科;在球形胞囊线虫属中,绝大多数虫种局限于寄生茄科,如马铃薯金线虫、白线虫和烟草球形胞囊线虫或菊科,如蒿球形胞囊线虫和蓍草属球形胞囊线虫,其它虫种或仅有紫茉莉科寄生,如紫茉莉球形胞囊线虫或柳叶菜科寄主。此外,严重影响农业生产的马铃薯金线虫和大豆胞囊线虫尚存在显著的生理分化特征和多个生理小种。

重要病原线虫 胞囊线虫的种类多,均可对寄主造成不同程度的危害。重要的虫种有大豆胞囊线虫、马铃薯胞囊线虫、燕麦胞囊线虫和甜菜胞囊线虫。

大豆胞囊线虫(H. glycines Ichinohe) 诱发大豆黄矮病。主要分布在中国、美国、日本和朝鲜等国。在中国淮河以北特别在东北、华北、安徽和江苏北部的大豆主产区广泛发生。胞囊线虫引起大豆减产的幅度一般在5%~20%左右。黑龙江省在1986年有约67万公顷大豆受害,严重发病的高达13万多公顷。美国1979年因为这种线虫为害,大豆减产15.3亿公斤,损失4.2亿美元。受害大豆地上部矮黄,荚小籽少或不结实,根系发育受阻,根瘤减少或缺,后期在病根表面出现许多黄一褐色小点为病原雌虫和胞囊。病株抗逆力弱,增加了对镰刀菌等病原物的感染性。

大豆胞囊线虫的寄主范围广泛,主要寄主是大豆、绿豆等豆科植物以及玄参科的栽培地黄。这种线虫也具有较强的寄主专化特性。美国报告有16个生理小种,其中至少有5个即1、2、3、4、5号小种得到公认。中国查明有1、2、3、4、5号以及7号小种,其中以1、3、4号小种分布最广、为害严重。大豆胞囊线虫的生育适温在28~31℃,在中国大豆主产区每代历期约3~4个星期,每年可以发生3~4代不等。在土壤中的胞囊抗逆性强,贮于其内的卵可以存活多年,是寄主发病的主要侵染来源。沙土和连作有利于病原繁殖和在土中积累。

马铃薯胞囊线虫〔G. rostochiensis(Wollen-weber) Behrens; G.pallida (Stone) Behrens〕 包括马铃薯金线虫和马铃薯白线虫两种,为中国颁布的进境植物检疫对象,广泛分布欧美各国和亚洲少数国家。在中欧和西欧各国,两种胞囊线虫并存,但在其它地区,不同国家分布的虫种有的也是两种,有的则仅有其中的一种。这两种线虫对寄主的侵害相似,都能引起马铃薯严重减产。受害株地上部生长瘦弱矮小,叶片黄化,重病的早枯;病根发育受阻,块茎小,后期病根上出现的白—褐色小点(马铃薯白线虫)或白—金黄—褐色小点(马铃薯金线虫)为病原,雌虫和胞囊。它们还可与大丽花轮枝孢复合侵染马铃薯,造成更大的危害。

马铃薯胞囊线虫仅为害茄科植物,并且有高度专化的寄生性。在90多种茄科寄主中,重要的农业寄主是马铃薯以及茄和番茄。欧洲报道马铃薯金线虫有R01~R05五个生理小种,马铃薯白线虫有pa1~pa3三个生理小种。这两种胞囊线虫的生育适温约在15~20℃,但马铃薯白线虫适应偏高温度的能力不及马铃薯金线虫。在一个生长季节二者基本上都仅发生1代。掉落在土内的胞囊是主要侵染来源。在没有寄主时,每年约有三分之一的卵孵化,但胞囊内有的卵可以存活20年以上。马铃薯胞囊线虫的远距离传播主要借助污染胞囊的薯块的人为流动。

燕麦胞囊线虫(H.avenae Wollenweber) 分布在西欧、北欧、地中海沿岸、北美、大洋洲、以及印度和日本,近年来,在中国北京、河北、河南、山西、湖北以及青海的局部地区也发现燕麦胞囊线虫。该虫对燕麦、小麦、大麦以及黑麦的为害最为严重。在澳大利亚可引起小麦减产达30%~70%。发病重的禾谷植株普遍矮缩,叶片黄化,分蘖减少,有效穗小,籽轻,根系小,在支根上簇生粗、短侧根。后期病根上出现的白色—褐色小点为雌虫和胞囊。

燕麦胞囊线虫为害禾本科植物,包括禾谷、禾本科牧草和杂草60~70种,约有20个不同致病型。在合适条件下,各地的群体每年都仅发生1代,生活周期约需3~4个月。低温(2~10℃)多雨适宜于卵的孵化,干燥对寄主体内的虫体发育有利。掉落在土壤中的胞囊是主要侵染来源。胞囊内的卵可存活数年,特别在寒冷、干旱区。在澳大利亚南方小麦区,胞囊常随尘暴作远距离传播。

甜菜胞囊线虫(H.schachtii Schmidt) 它是发现最早的胞囊线虫,为胞囊线虫属的代表种,分布在欧洲、美洲、非洲、中东和大洋洲的广大地区,但主要在温带发生。中国仅在福建和北京个别地块的菠菜上发现甜菜胞囊线虫。这种线虫主要威胁甜菜生产,在北美和波兰也能严重为害芸苔属如甘蓝。甜菜幼苗到成株期均可发病,以幼苗受害最重,植株发病后侧根生长停止或死亡,贮藏根严重分叉,须根剧增,并在其上出现白—褐色小点,即病原雌虫和胞囊,病株地上部矮缩黄化,在炎热干燥条件下常萎蔫枯死。甜菜胞囊线虫还可分别与甜菜生尾胞和立枯丝核菌相互作用产生复合病,加重对甜菜的为害。

甜菜胞囊线虫的寄主范围广泛,包括许多科的植物。但以藜科和十字花科植物为其主要寄生对象。这种线虫的胞囊在土壤中可存活多年,为侵染的重要来源。卵的孵化适温为25℃,在寄主体内虫体的发育适温为21~27℃。在美国加州每年发生3~5代。

胞囊线虫cyst nematodes

胞囊阶段的植物线虫的总称。属垫刃线虫目的异皮线虫亚科(Heteroderinae)。主要有异皮属(Heterodera)、球形胞囊属(Globodera)、仙人掌胞囊属(Cactodera)和斑皮胞囊属(Punctodera)。胞囊线虫两性,显著异形。成熟雌虫膨大成多样的囊状。阴门与肛门相邻,端生。阴肛区的形态结构特点是分属的主要依据。全部或多数卵都贮于胞囊中。胞囊与成熟雌虫同形,能抗逆境。雄虫线状,缺交合伞,尾极短。胞囊线虫仅以2龄幼虫侵染植物根系。侵入的幼虫常停留于内皮层或中柱鞘附近,从所诱发的病变组织(一个多核的合胞体)中固定吸取养料,直至发育为成虫并产卵。不引起根瘿。胞囊线虫共有7属80多种,包括多种重要的植物病原线虫。

- 木香枳壳汤是什么意思

- 木香枳实丸是什么意思

- 木香枳实丸是什么意思

- 木香枳实丸是什么意思

- 木香枳术丸是什么意思

- 木香枳术丸是什么意思

- 木香枳术丸是什么意思

- 木香枳术丸是什么意思

- 木香枳术丸是什么意思

- 木香枳黄丸是什么意思

- 木香桃仁丹是什么意思

- 木香棚、茶架是什么意思

- 木香楝子散是什么意思

- 木香楝子散是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔丸是什么意思

- 木香槟榔散是什么意思

- 木香槟榔散是什么意思

- 木香槟榔散是什么意思

- 木香槟榔汤是什么意思

- 木香槟榔汤是什么意思

- 木香槟榔汤是什么意思

- 木香槟榔煎是什么意思

- 木香橘皮丸是什么意思

- 木香橘皮丸是什么意思

- 木香橘皮汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思

- 木香汤是什么意思