胎盘tāi pán

介于子宫内壁和胎儿之间的圆饼状组织。1858年合信《妇婴新说》上卷:“妊娠九月,胎盘径五分六寸,厚一寸。”

胎儿

胎(~气;~生;珠~;怀~)

母体内的幼体:胎儿

敬称妇女所怀的胎:灵蛇 灵虵

贵人的胞胎:鹤胎

受精二周的胎儿:孕卵

初发育成的幼体:胚(胚胎;始胚)

胎儿的胎衣:胞(胞衣;胞胎;胞络;胞裹;衣胞) 胎衣 子衣 胎盘

连接胎儿与胎盘的带状物:脐带 命蒂 肶脐

胎儿异常:怪胎 鬼胎 邪胎

胎盘placenta

有胎盘哺乳类胚胎的尿囊绒毛膜或卵黄囊绒毛膜与母体子宫粘膜相接触(融合)而构成的临时性器官。分为胎儿胎盘和母体胎盘两部分,富有血管,尿囊绒毛膜胎盘通过脐带与胎儿连系,内有脐动脉和脐静脉,使胎儿和母体之间进行气体交换和物质交换。因此,胎盘功能的正常维持有利胎儿的发育。胎儿娩出后,胎盘脱落并排出母体外。

哺乳动物的胎盘主要指尿囊绒毛膜胎盘。根据绒毛在绒毛膜上的分布情况及母体胎盘与胎儿胎盘连系的特点,胎盘分为4类。

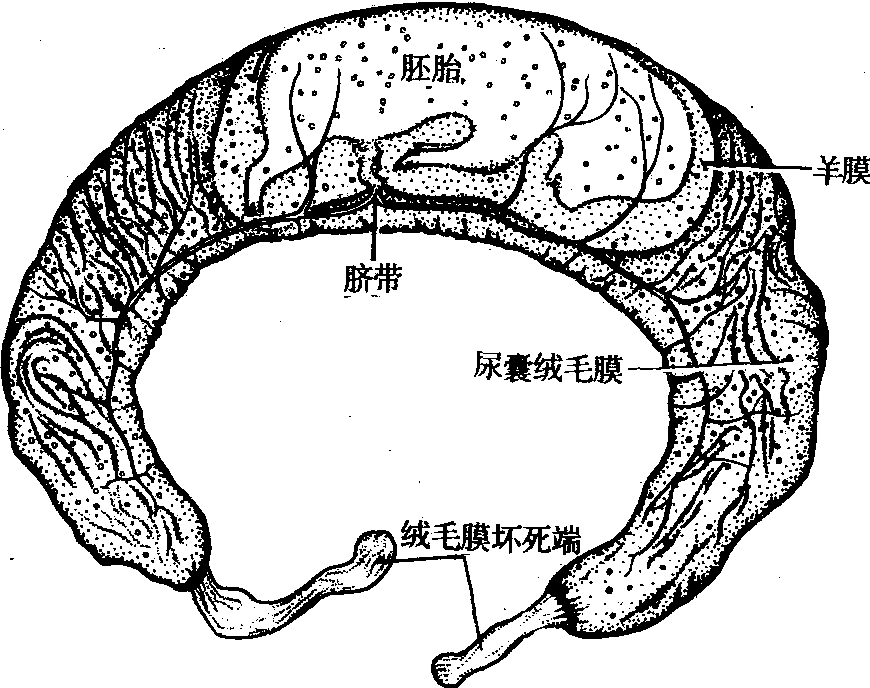

弥散型胎盘 如猪、马的胎盘。其绒毛在绒毛膜上呈弥漫分布,镶嵌在对应的子宫粘膜凹陷处,母体胎盘与胎儿胎盘的连系不甚紧密,构成上皮-绒毛膜胎盘(图1),母、子之间进行物质交换需经6层屏障。

图 1 弥散型胎盘(上皮绒毛膜胎盘)

电镜下可见子宫粘膜上皮细胞和胎儿滋养层细胞的表面的微绒毛交错相嵌,微绒毛之间有子宫乳作为胎儿的营养来源之一。马妊娠75~110天的尿囊绒毛膜,有许多小球状的微子叶突入到子宫粘膜的结缔组织中,其结构类似反刍类的子叶型胎盘,为胎儿提供母体的血液营养。在猪、马还有许多绒毛晕,分布于与子宫腺开口相对应的尿囊绒毛膜上,为直径约1mm左右的圆形或卵圆形结构,中央凹陷,周边有皱襞状小突起,有吸收子宫乳的作用。

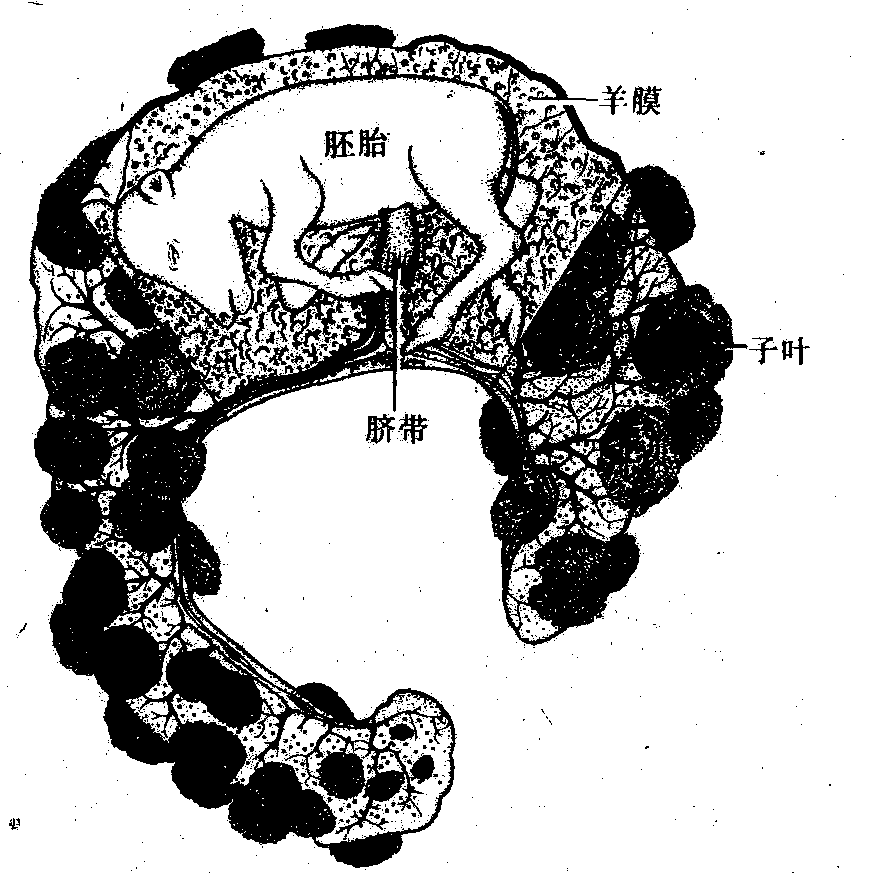

子叶型胎盘 为反刍动物所有。其绒毛在绒毛膜上集聚成群,称子叶(绒毛叶),与子宫阜相嵌合,两者相结合构成胎盘块。子叶由多级分支状的绒毛群构成,其滋养层上皮有两种细胞: 一种是单核细胞,游离面有微绒毛,有吸收功能; 另一种是双(多)核巨细胞,缺乏微绒毛,有分泌功能。子宫阜隐窝上皮也有单核细胞和多核巨细胞,但后者较少,细胞顶端均有微绒毛。牛的胎盘块约有80~120个,排列3~4行呈凸起状的椭圆形,其子宫阜突出,子叶包在阜外。绵羊和山羊约有100~120个,与牛的类似,但有一个凹面,阜包在子叶外; 驯鹿约有10~12个,糜鹿的只有3~5个。胎盘块内嵌于绒毛间的子宫粘膜上皮,有些被破坏,而成为结缔绒毛膜胎盘,未被破坏的部分仍为上皮绒毛膜胎盘。母、子之间的连系较弥散型胎盘密切,其间的物质交换,经5或6层屏障(图2)。

图 2 子叶型胎盘〔上皮(结缔)绒毛膜胎盘〕

环带状胎盘 如狗、猫、狐等食肉类的胎盘。其绒毛呈环带状集中分布于绒毛膜中部,该部绒毛膜上皮将子宫粘膜上皮破坏吸收,绒毛直接与子宫固有层血管相接触,构成内皮绒毛膜胎盘。母子之间的连系比子叶型胎盘更为密切,其间进行的物质交换仅有4层屏障。

盘状胎盘 见于灵长类、鼠、兔等动物的胎盘。其绒毛膜上虽均匀地形成绒毛,但仅在子宫壁的一圆形区形成盘状胎盘,其余部分的绒毛逐渐退化消失。胎盘绒毛膜上皮将子宫粘膜上皮、结缔组织和血管壁破坏,因而绒毛直接浸于母体血窦中。母、子之间进行的物质交换只有3层屏障。营养物质和氧气由母血进入胎血,或被绒毛膜上皮直接吸收; 胎儿产生的废物和CO2则由胎血进入母血。交换的机理随不同物质而异,如游离脂肪酸、电解质、水和气体在胎盘屏障中能迅速扩散; 氨基酸、糖、大多数水溶性维生素和Fe、Cu、Ca、P等则通过主动运输系统; 甲状腺素、促甲状腺素、胰岛素等是缓慢扩散,量很少; 非结合的雌激素和孕激素则极易通过。此外,胎盘还能合成多种激素,如人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕马血清促性腺激素(PMSG)、绵羊绒毛膜促性腺激素(OCG)、胎盘促乳素、胎盘催产素、孕酮和雌激素等。

胎盘placenta

胎生动物的胎儿与母体进行营养交换的器官。由母体胎盘和胎儿胎盘共同组成。前者为子宫粘膜,后者即尿囊绒毛膜或绒毛膜。胎儿和母体的血管各自分布到自己的胎盘上面,虽不直接相通,但可彼此发生物质交换,以保证胎儿发育的需要。根据母体胎盘和胎儿胎盘结合的深度,可分为:上皮绒毛膜胎盘(马、猪);上皮结缔绒毛膜胎盘(牛、羊);内皮绒毛膜胎盘(狗、猫);血液绒毛膜胎盘(灵长类);血液内皮胎盘(兔)等。按胎盘形态可分:弥散型(马、猪);子叶型(牛、羊);带状型(狗、猫);盘状型(灵长类、啮齿类)。依胎儿胎盘的组成,可分为:卵黄囊绒毛膜胎盘(袋猫);原始尿囊绒毛膜胎盘(袋狸);尿囊绒毛膜胎盘(高等哺乳类)。

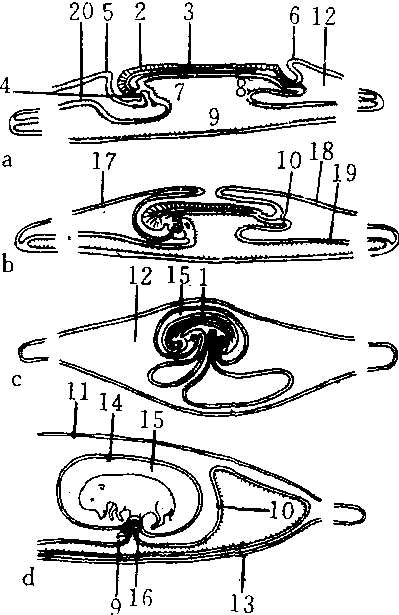

猪胚胎膜形成

a.体节开始形成期 b.约15体节期 c. 约25体节期 d.猪胚长30 mm

1.胚体 2.神经板 3.脊索 4.心脏 5.羊膜头褶 6.羊膜尾褶 7.前肠 8.后肠 9.卵黄囊 10.尿囊 11.绒毛膜 12.胚外体腔 13.尿囊绒膜 14.羊膜 15.羊膜腔 16.脐带 17.胚外外胚层(滋养层) 18.胚外体壁中胚层 19.胚外脏中胚层 20.胚外内胚层

胎盘taipan

子宫内胎儿与母体交换物质的器官。由子体的绒毛膜和母体的子宫底蜕膜共同组成。人的胎盘一般从妊娠第6~7周开始形成。当绒毛伸入蜕膜内时,能分泌蛋白酶,破坏蜕膜组织。血管破裂出血,使绒毛周围的间隙充满母体子宫动脉来的血液,绒毛浸浴在母体血液中。绒毛内有丰富的毛细血管,通过绒毛上皮和毛细血管壁,胎儿和母体进行物质交换。全部绒毛与母体接触面积可达7~14平方米。胎盘呈扁圆形,一面光滑,有脐带和胎儿连接,另一面粗糙,与母体的子宫内膜相连接。胎盘是胎儿呼吸、营养和排泄的重要器官。胎盘还能分泌雌性激素、孕激素、绒毛膜促性腺激素等,以维持子宫蜕膜的发育和乳腺的生长。母体中的抗体也可通过胎盘进入胎儿血液。

胎盘placenta

系母体与胎儿间进行物质交换的器官。胎盘呈圆盘状,直径约15~20cm,厚约2.5~3cm,重约450~500g。分母体面和胎儿面。胎儿面被覆以羊膜,呈灰白色,平滑而有光泽。透过羊膜可见下面的血管分支自胎盘中央伸向胎盘边缘。脐带居于近中心的位置上,在根部附近可见有脐囊。胎盘的母体面,由蜕膜组成,粗糙不平,可分15~20个小叶,色暗红。胎盘功能主要有以下几方面:营养作用,母体血中的各种营养物质,如水分、无机盐、单糖、氨基酸、激素、维生素等,可经过弥散作用进入胎儿血内,而某些蛋白、免疫球蛋白、抗Rh凝集素等可经过分解成氨基酸或直接通过胎盘或通过滋养层细胞吞饮作用到达胎儿体内;排泄作用,胎儿体内的代谢产物,如尿素、尿酸等,可通过胎盘的渗透作用,排入母体血管内;气体交换,由于母体与胎儿体内气体的分压不同,产生气体扩散作用,氧进入胎儿体内,胎儿体内的二氧化碳进入母体;防御作用,正常情况下胎盘能防止某些有害物质与病原微生物进入胎儿体内,但有些有毒物质可以通过;内分泌作用,胎盘能分泌多种激素,对胎儿、母体、分娩发生作用。胎盘在临床上有很大意义,可制成胎盘组织液、胎盘球蛋白注射剂,丙种球蛋白注射液等,有免疫和强壮作用。

胎盘

是胎儿与母体之间物质交换的器官。人类的胎盘由羊膜、叶状绒毛膜及底蜕膜(子宫内膜的一部分)所组成。呈扁盘状。一面光滑,附有脐带,叫子面;另一面粗糙,分成若干小叶,充满母体的血液,叫母面。其主要功能是维持胎儿发育时期的营养,呼吸和排泄作用,在一定程度上保护胎儿不受病源体侵袭,并有一定的分泌功能,促进子宫和乳腺的生长。

胎盘

哺乳动物真兽类胎儿与母体物质交换的器官。人类胎盘由胎儿的丛密绒毛膜与子宫的基蜕膜共同组成,呈扁圆形。一面光滑,附有脐带与胎儿相连接;另一面粗糙,与母体的子宫内膜相连接。其内有许多绒毛,绒毛之间充满母体的血液。通过绒毛的渗透作用,以提供胎儿发育的营养、维持呼吸和排泄过程。胎盘还分泌多种激素,主要作用于母体,使其生理功能适应于妊娠。哺乳动物除单孔类和有袋类外,胚胎发育时都具真正的胎盘,故称有胎盘类。

胎盘

胎儿与母体进行物质交换的器官。由底蜕膜、叶状绒毛膜及羊膜共同构成,呈扁圆形盘状结构,与子宫壁紧贴的一面称母体面,和胎儿相连接的一面称胎儿面,通过绒毛的渗透与扩散进行物质交换,维持胎儿的呼吸、营养和排泄作用。它还分泌多种激素,可促进乳房和子宫的生长的发育。参见“生物”中的“胎盘”。

胎盘placenta

为一圆盘状结构,重约500g,直径15~20cm,厚约2.3cm。胎盘的子体面光滑,表面有羊膜覆盖,并有脐带附着;母体面粗糙不平,有纵横交错的深沟将其分为15~20个小叶。胎盘由子体的丛密绒毛膜和母体的底蜕膜共同构成,子体的绒毛浸浴在母体子宫蜕膜的血池中。胎盘不仅是胎儿与母体进行物质交换的场所,而且有保护胎儿和内分泌功能(可分泌多种激素)。

胎盘tāipán

即紫河车。详该条。

胎盘

胎盘由胎儿与母体组织共同构成,是进行物质交换、营养、代谢、产生妊娠期激素和屏障外来微生物或毒素侵入,以保证胎儿正常发育的一个重要器官。胎儿所需要的营养料、水份、氧气和电解质等可经过子宫动脉带到胎盘转运给胎儿;同时,胎儿呼吸及体内所产生的代谢废物如二氧化碳和氮化物等则可在胎盘中交换排弃,然后经过胎盘输送到母体,由母体代为排出。胎盘产生的激素和蛋白质对于维持妊娠、胎儿发育及免疫保护等极为重要,并可作为早期诊断妊娠的指标。

胎盘的形成 胎盘的形成开始于胚泡的植入。植入后一方面是胚泡滋养层在子宫内膜中迅速增生,形成绒毛膜囊,绒毛侵入子宫组织中,与母体建立密切关系;另一方面是子宫内膜组织适应于胚泡的植入,转变为蜕膜。当绒毛膜囊增大时,其侵生入底蜕膜中的绒毛数量增多,分支扩大面积成为丛密绒毛膜。该部分以后将形成为胎儿胎盘,其相应的母体底蜕膜部分则分化为母体胎盘。这二部分在妊娠过程中共同构成为圆盘状的胎盘。为妊娠期胎儿与母体间相互连通的枢纽。

胎儿胎盘 为胎儿绒毛膜囊丛密绒毛膜所形成的胎盘部分。其早期发生见绒毛膜(参阅“胎膜”条)。胎儿胎盘的结构和功能单位为其主干绒毛所形成的绒毛树,它们在妊娠过程中不断分支,扩大面积,将胎儿血流带至所占据的绒毛间隙,与血窦中母体血液进行物质交换。每一绒毛树代表一个分隔的胎儿血液供应单位,这一单位称为胎儿绒毛叶。在其所占据的绒毛间隙中,每一呈伞状的绒毛树分支,一半以上直对从底蜕膜流入血窦的一条螺旋动脉的喷口,因而胎儿绒毛叶在构型上呈桶状,血流先流入绒毛树中央没有绒毛的桶状隙腔中,然后再流向四周。这样型式的胎儿绒毛叶数量在妊娠中期较多(60个以上),到妊娠晚期,由于相邻绒毛间隙的合并,使上述型式发生了改变,在一个大绒毛间隙中可见有二至多个主干绒毛所形成的绒毛树。这些大绒毛间隙的周围有母体底蜕膜组织所形成的胎盘隔,呈指套状伸向绒毛膜板,所构成的不完全分隔的单位或小叶,称为母体绒毛叶,为数约15~20个(个体差异范围为10~38)。

母体胎盘 为子宫底蜕膜组织参与形成的胎盘部分。子宫内膜在胚泡植入后的主要变化是转变为蜕膜和在植入部位参与形成胎盘。胚泡植入首先引起的反应是子宫内膜基质细胞增大,出现空泡,储存大量糖原及类脂质而转变为蜕膜细胞,这一反应称为蜕膜反应,其变化随妊娠期的演进而不同。初期反应是局部组织退变,基质水肿,子宫腺膨大,血管增多和整个子宫内膜增殖增厚。致密层中的基质细胞增大(大者可达100μm),转变成多角形、圆形、或梭形的蜕膜细胞,胞浆中含有大量糖原、类脂滴和线粒体,核及质均呈强阳性的酸性磷酸酶反应。蜕膜细胞之间出现富含粘多糖的胶状基质和网状纤维,形成所谓蜕膜板。子宫内膜蜕膜化是妊娠期特征之一。蜕膜细胞的检查可以作为临床诊断妊娠的有效指标。妊娠期蜕膜化的子宫内膜在分娩时要全部脱落,故称蜕膜。

蜕膜因其部位的不同可分为三部分: 其包于绒毛膜囊外方,靠临子宫腔的部分称为包蜕膜;在绒毛膜囊下方参与形成胎盘的部分称为底(基)蜕膜; 不直接为胚泡所植入的其余子宫内膜部分称为壁蜕膜。其中底蜕膜是构成母体胎盘的部位。该区以蜕膜板为胎盘的母体组织界限,胎儿方面则以绒毛膜板为界线,二者之间为绒毛间隙的血窦,绒毛膜树浸润其中,形成以绒毛叶为单位的胎盘结构。以后随着胎儿和子宫的增长,胎盘也相应增大增厚,其中的绒毛树也增多分支以扩大吸收面积。

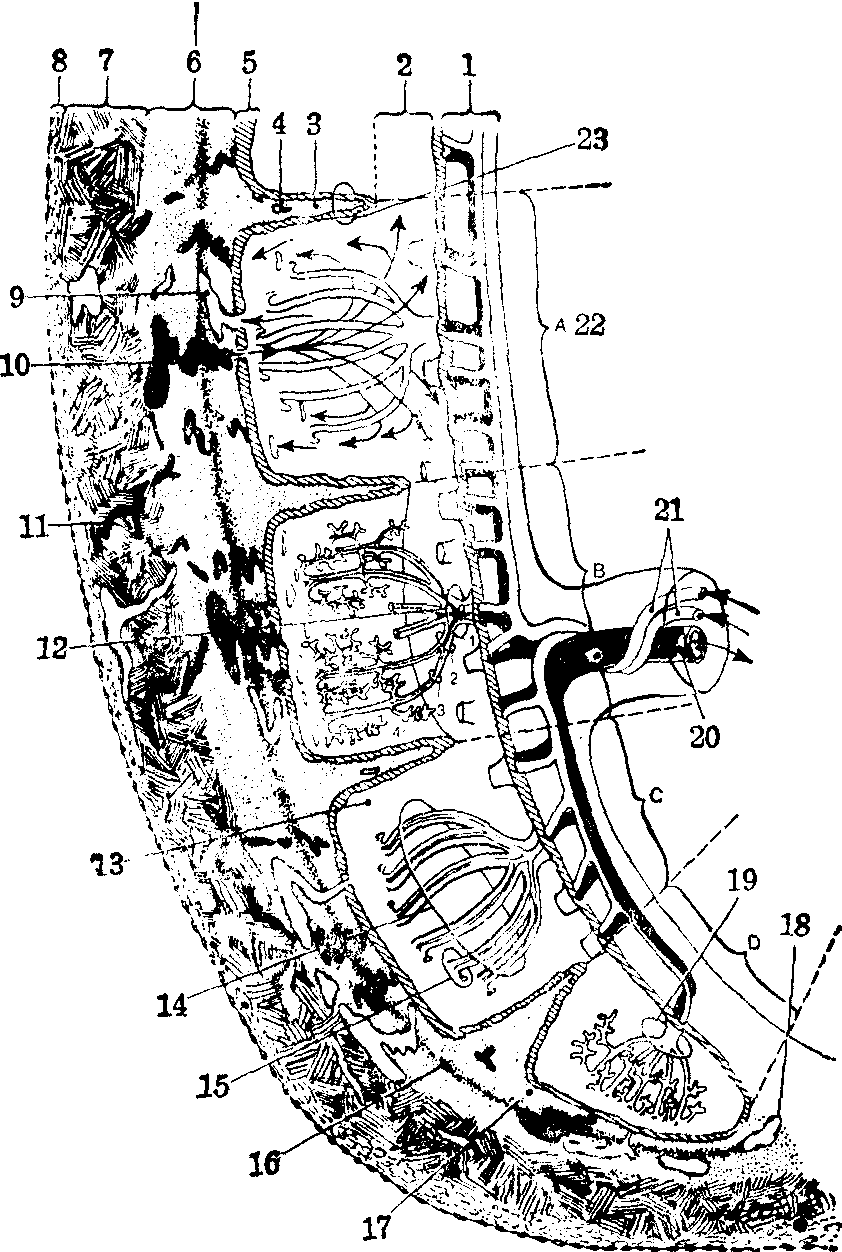

胎盘的结构 形成后的胎盘依其发生来源可分为二部: 即来源于丛密绒毛膜的胎儿胎盘部和来源于底蜕膜的母体胎盘部。二者的结合单位为绒毛叶。母体绒毛叶以胎盘隔为界线,它所占据的绒毛间隙(血窦)包含2至多个以主干绒毛或绒毛树为单位的胎儿绒毛叶。而胎儿绒毛叶则往往与底蜕膜的螺旋动脉靠邻对应。因此,胎儿绒毛叶的数量较母体绒毛叶为多,足月的胎盘约有胎儿绒毛叶50~60个左右,而母体绒毛叶则为数约15~20。绒毛树大部分为游离绒毛,只在主干固定于底蜕膜一侧较多,向绒毛膜板一端则逐渐减少。每一游离绒毛均分布有动、静脉毛细血管网和血管环,以利于在血窦中进行物质交换。从切面看,可见胎盘有三层结构:外层为底蜕膜区,较致密;中层为绒毛树区,较疏松而呈海绵网状,网丝即为绒毛。主干绒毛的基部为绒毛膜板,主要由血管中胚层形成的板层组织。绒毛数量估计约达7万,总的绒毛表面面积约为7~14.7m2;最内一层很薄,为羊膜,紧贴绒毛膜,二者在边缘区融合(图1)。

足月胎盘呈圆盘状,形如烧饼,直径6~8时(15~20cm),厚约1时(2.5~3cm);中间厚而边缘薄,重约500~600g,约为胎儿重的1/6。脱落胎盘的外表面(底脱膜一面)粗糙,平均可见有15~20 (10~38)个突起区,为绒毛叶外突而成。绒毛叶之间有下凹之沟,其内方即为胎盘隔。绒毛叶外表面有细胞滋养层壳及一薄层底蜕膜。胎盘的内表面(胎儿胎盘的一面)光滑,外包羊膜和绒毛膜板,可见有许多血管汇流至脐带。脐带通常连于胎盘内方的傍心位或中央位,但有时也可见连于边缘的情况。

图1 人胎盘结构剖面模式图(自Patten)

1.绒毛膜板 2.绒毛下间隙 3.子宫腺 4.母体静脉 5.细胞滋养层板(壳) 6.子宫内膜 7.子宫肌层 8.子宫浆膜 9.子宫静脉 10.螺旋动脉 11.子宫动脉 12.绒毛静脉(胎儿静脉) 13.绒毛间隙 (内充母血) 14.胎儿动脉 15.固定绒毛 16.Nitabuch层17.基板 18.边缘静脉 19.胎儿绒毛叶 20.脐静脉 21.脐动脉 22.胎盘叶 23.胎盘隔

胎盘的血液循环与胎盘屏障 胎盘的首要功能是在互不相混的胎儿及母体二个血流循环系统中进行物质交换。胎儿绒毛膜绒毛直接浸润于绒毛间隙的血窦中与母体血液相接触(属于血液绒毛膜式胎盘)。其功能活动主要是在绒毛间隙的母体血液与绒毛毛细血管网之间进行,与二者的接触面(即胎盘膜或称胎盘屏障)的厚薄密切相关。用同位素示踪及射线造影照相技术追踪分析,已确定血窦中的母血来自80~100条子宫内膜的螺旋动脉,开口于绒毛叶的基底板,血流以绒毛叶为单位进行循环。血液从螺旋动脉流入绒毛间隙时,如喷泉射向绒毛膜板,呈弧线状流贯血窦顶腔然后徐徐向两侧回流至底腔,而由小静脉流走(图1)。血流动力学分析,表明血流动向与子宫肌肉的收缩及松弛状态有关,收缩时血液流入血窦,松弛时从血窦流回子宫静脉。据测算,从螺旋动脉流进绒毛间隙时的血液压力为70~80mmHg,此时(收缩状态)血窦中的血液压力为30~50mmHg;松弛时为10mmHg,而子宫静脉的血压则为8mmHg。在正常状态下,绒毛间隙中的含血量约为150ml,血液流速约为500~600ml/min,故其中的血液每分钟可更换3~4次。而通过绒毛的胎儿血液流量约为400ml/mm。绒毛的吸收面积约为4~14m2,相当于成年人全部肠道的总吸收面积。但不是所有绒毛表面都有物质交换过程,而是只在胎盘膜或绒毛血管与合胞滋养层结合紧密的地区进行。在这一过程中,微绒毛起着重要的作用。

胎儿胎盘血液循环 含低氧量及代谢产物的胎儿血液沿脐动脉流至胎盘,在其根部呈放射状发出若干胎盘动脉至绒毛膜板,然后再分支(绒毛动脉)分布至各级绒毛中形成毛细血管。其末端血管环与血窦中母血间有胎盘膜相隔而不相混,通过渗透、扩散等方式进行物质交换。交换后,富含氧气和营养物的血液沿绒毛静脉汇流入脐静脉回至胎儿体内(图1)。

母体胎盘血液循环 由子宫动脉分出80~100条子宫内膜螺旋动脉,通过基底板的开口,将含氧分的血液流至胎盘绒毛间隙的血窦中去。由于母体血流压力高于绒毛间隙血压,故血流呈喷泉状流向绒毛间隙顶腔,然后流经绒毛树表面回至底腔,在绒毛间进行物质交换后,将胎儿排出的代谢废物沿基底板小静脉回流至子宫静脉,如是循环不已。

胎盘屏障 在胎盘的血液循环中,胎儿和母体的物质交换是通过游离绒毛末端的胎盘膜又称胎盘屏障或胎母屏障来进行的。在胎盘发生的早期,胎盘膜较厚(0.025mm),由四层组织组成: 绒毛血管内皮及其基膜;绒毛中心的结缔组织;绒毛的细胞滋养层及其基膜;绒毛的合胞滋养层(图2,A)。从第4月以后,胎盘膜由于绒毛的细胞滋养层大部退化和绒毛血管周围结缔组织的消失而大大变薄,微血管扩大,其内皮便与合胞滋养层紧密相接触,形成血管合胞膜,以增加物质交换的通透性。到妊娠后期,绒毛血管和绒毛间隙血窦之间只隔着二层薄膜,即绒毛合胞滋养层及血管内皮和基膜(图2,B、C),其厚度仅及2μm,有高度的通透性。但有些绒毛的末端却被盖着一层沉积的类纤维蛋白膜,致使其通透性下降。足月胎盘游离绒毛的合胞滋养层在功能上有二个交替分布的特化区带。电镜显示与物质交换有关的区带较薄,称为绒毛α带,厚度为2~14μm,表面有不规则的微绒毛,其间有由基膜内陷而成的空泡状胞饮小体、小囊及小管,偶见有粗面内质网。物质交换可能通过合胞体细胞质的转运(或称细胞转输)。绒毛β带较厚(14~60μm),由合胞滋养层、基膜及毛细管内皮细胞等组成。合胞体中内质网发达,膜层上附有较多的核糖体及脱落在细胞质中的玫瑰状多核糖体。还可见有微管、脂滴、溶酶体、偶见胞饮小体。此区带与激素合成及分泌功能有关。

胎盘的生理功能 胎盘的主要功能是在胎儿与母体血液循环中进行物质交换和代谢(包括营养物质的运输、气体交换和排出代谢产物),合成激素和蛋白质,以及作为过滤毒物,防止外物侵入和进行免疫保护的屏障。它实际上同时兼有肠、肝、肺、肾及内分泌腺(垂体及卵巢)等器官的机能而具有本身独特的特点,对胎儿生长发育和维持妊娠十分重要。

胎盘的物质交换功能及胎儿营养 母体和胎儿之间的物质交换主要通过胎盘膜。物质可因其分子大小、化学性质和通过胎盘膜方式的不同而分为四类:

❶生命基本必需物质如氧、水及电解质等以简单扩散方式透过胎盘膜;

❷胎儿营养物质中的葡萄糖一类以易化扩散方式通过胎盘膜;氨基酸、类脂质及维生素等以主动运输方式通过胎盘膜;

❸与免疫有关的大分子物质如抗体等则通过主动运输或胞饮作用摄入;

❹与调节代谢有关的激素透过胎盘屏障的机制尚不清楚,可因激素的种类而异。

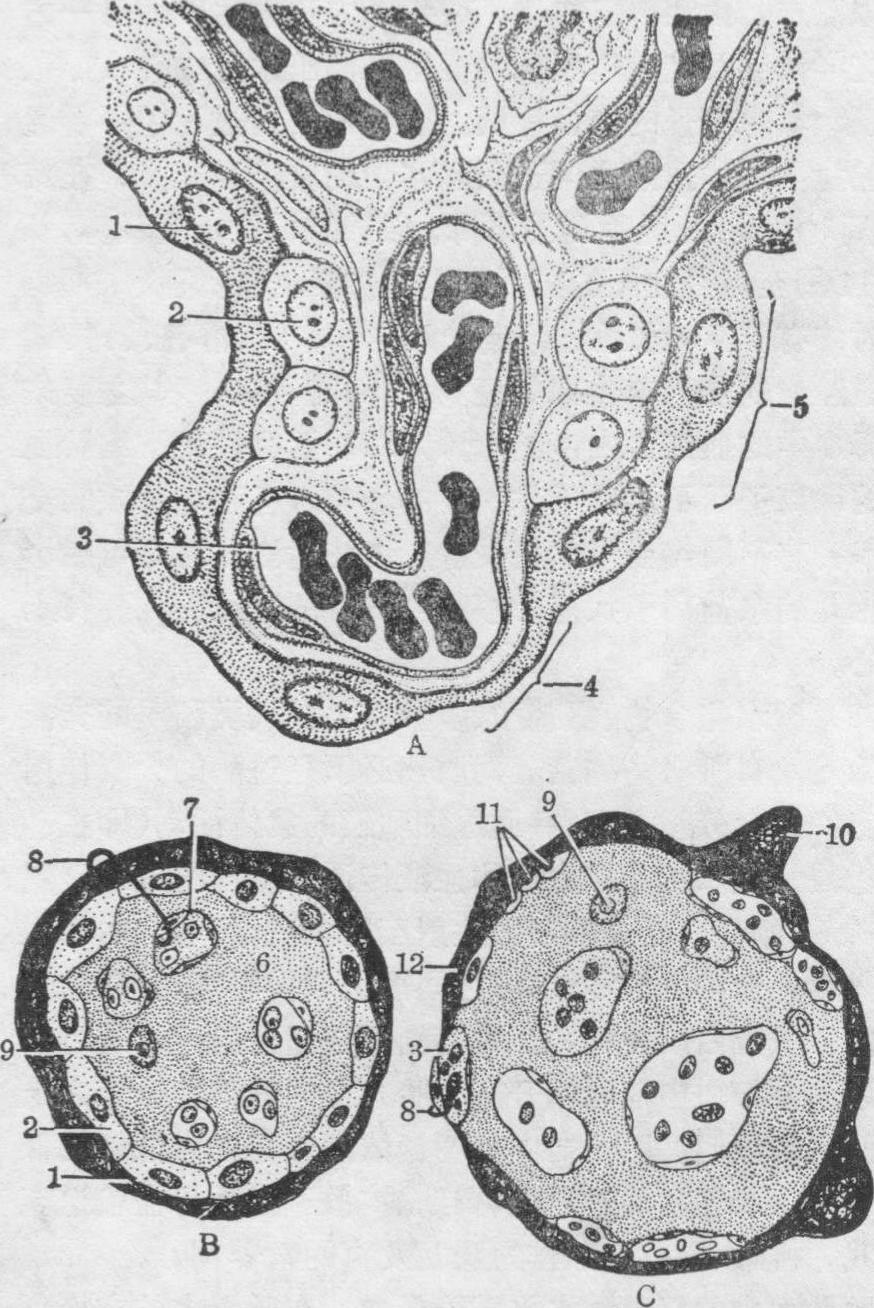

图2 胎儿胎盘绒毛切面,示胎盘膜结构

A.滋养层功能分带模式图 B.第10周绒毛膜绒毛断面图 C.足月的胎盘绒毛断面图

1.合胞滋养层 2.细胞滋养层细胞 3.胎儿毛细血管 4.a带 5.β带 6.结缔组织轴心 7.胎儿毛细血管内皮 8.胎盘膜 9.Hofbauer细胞 10.合胞体结 11.残留的细胞滋养层细胞 12.类纤维蛋白物质

(1)气体交换: 氧及二氧化碳在胎盘中彼此循相反方向进行扩散式的交换。扩散机制与母体及胎儿血液中血红蛋白与氧结合的量(饱和度)或这二种气体的分压高低有关,母体和胎儿血的氧扩散梯度相差2.6kPa,氧自然由母血向胎儿方向扩散,而二氧化碳的压差则胎儿血高于母血0.66kPa,故二氧化碳从胎儿扩散至母血。估计每分钟有20~35ml的氧通过扩散由母血运送给胎儿。实验证明,中断氧输运数分钟即可危及胎儿生命。

(2)水分及电解质的交换:主要通过简单扩散过程,与母体和胎儿血液之间这些物质的高渗及低渗状态对比有关。其交换率可由放射性同位素(D2O或氚(3H)标记物)予以测定。由注射已知量同位素一方和未注射的另一方的化学浓度及扩散过程中的变化来测出水分或钾、钠、镁、钙、磷、氮等离子的交换情况。胚胎在发育过程中不断通过胎盘与母体血浆之间进行着水份的交换,交换率在第36周时达高峰,随后迅速下降。以胎盘单位重量计算,从第14周至足月之间的扩散率约增加五倍。在妊娠末期每小时约有3.6L水通过胎盘进入胎体。钾、钠、镁、钙、磷通过胎盘的渗入率也以妊娠第36周时最高。铁盐主要来自母血中的血红蛋白,胎盘屏障似能选择性地浓缩胎血中的铁离子而不致受母体贫血的影响。各种电解质的交换率各有不同,当母体接受静脉内注射液体时有可能影响胎儿的水盐离子状态,故对孕妇来说,进行静注要特别小心。

(3) 碳水化合物、氨基酸、多肽、蛋白质、类脂质的交换是胎儿发育所必需的营养物质,必须经过酶的分解作用使它们由大分子变小,并通过细胞膜的载体活动(即主动运输方式),才能完成由母体血液传送至胎儿的过程。用14C标记的葡萄糖或氨基酸注射至胎盘后,可追踪由母血进入胎儿血中的过程,二者之间很快取得平衡,并在胎儿体内合成蛋白质或糖原。葡萄糖可以通过胎盘,这可由糖尿病孕妇血中葡萄糖升高时胎儿血中的浓度也随之上升而得到证明。胎儿血中葡萄糖浓度较母血为低(约低20~30%),通常通过易化(辅助)扩散过程由母血输送至胎儿,并借以合成糖原作为胎儿发育的营养物。

胎儿血中的氨基酸水平高于母血,在胎盘中的交换须通过主动运输方式,多肽也是如此。胎儿苯酮尿症是氨基酸通过胎膜的一个例子。此症是血液中含高浓度苯丙氨酸的一种先天性遗传病(缺分解此氨基酸的酶),其症状在胎儿期不出现,原因是胎儿血中的苯丙氨酸可由胎盘母血中运走。注射含有二个旋光异构体的氨基酸(L-组氨酸和D-组氨酸)至胎盘后,二个异构物并不以同样的速度通过胎盘膜(L-组氨酸的通透浓度比D-组氨酸高12倍),表明主动转运过程中的载体系统可有选择地只让其中一种迅速通过。

母血中的脂肪和类脂质的浓度较胎血中高,其中游离脂肪酸可迅速通过胎盘屏障,然而未转化的类脂质则和γ-球蛋白及维生素一样需通过主动转运方式进行。中性脂肪则以胞饮方式从母体胎盘摄入。母血中的脂肪可能先通过酶解后再通过胎盘屏障。

(4) 激素和维生素: 因激素的类型而异,肽类激素如ACTH,TSH及其他垂体激素已证明不能通过胎盘,无脑胎儿的肾上腺发育不全和患有甲状腺中毒症的母亲可产生具有正常甲状腺的胎儿的事例可以佐证。非结合的类固醇如雌三醇、孕酮、雄激素等较易通过胎盘。睾酮及某些合成的孕激素注射至母体后,可通过胎盘而引起雌性胚胎的男性化。注入的甲状腺素及肾上腺皮质酮等在足月胎盘可缓慢而少量地通过胎盘至胎儿,但其转运方式及机理尚不清楚。胰岛素能否通过胎盘尚有争论。

维生素在胎盘中的输运速度因类型而异,但均属主动转运方式。一般水溶性维生素较脂溶性的容易通过胎盘屏障。胎儿血中维生素A的浓度较母血为低,而维生素D及一些水溶性维生素则高于母血。胎盘中的维生素B、D、E能活跃地参与抗坏血酸(维生素C)及黄素-腺嘌呤-二核苷酸的代谢。

(5) 病原体(病毒、细菌及原生动物等)的胎盘转运感染: 小分子的病毒如风疹病毒、腮腺炎和丹毒等已肯定能通过胎盘而感染胎儿,传入机制未明。一般认为大分子病毒和细菌不能通过胎盘,故胎盘被认为是防止细菌传染胎儿的有效屏障。然而球菌(如引起肠炎、脑膜炎、猩红热、风湿性热和淋病等),布氏杆菌、结核菌、伤寒菌、白喉菌、梅毒螺旋体、回归热等已报道能自母体传至胎儿,但是否通过胎盘膜的途径则尚有争论。有谓母体血流中的细菌及病原虫可在胎盘中形成感染灶,而当感染灶破裂时便进入胎儿血流。

(6) 抗体及药物的输运: 大分子量抗体一般以主动运输的方式或胞饮作用有选择地通过胎盘。妊娠第22~30周时,出现对母体IgG的选择性主动输运过程至胎儿,30周以后直至足月期间,透过胎盘的IgG量逐渐增高至与母体水平相等。IgA和IgM不能通过胎盘。一些疾病如麻疹、小儿脊髓灰白质炎、牛痘、白喉、破伤风、单纯疱疹、脑炎、伤寒以及其他病毒性抗体等可从母体通过胎盘运至胎儿(被动免疫),或对通过胎盘的母体抗原(如梅毒或孕妇感染的疾病病原体)的反应而产生抗体(主动免疫),使新生儿对上述疾病有短期的免疫性。Rh血型抗体可引起胎儿溶血是抗体能够通过胎盘的显例。当Rh阴性妇女怀一Rh阳性胎儿时,胎儿的Rh抗原可通过胎盘至母体,引起后者产生抗Rh抗体,回至胎儿体内后便产生抗原-抗体反应,90%以上可导致溶血、黄疸和贫血等症状。

通常临床上使用的药物分子量均较小,大多数可以通过胎盘。一般来说,分子量小于600,易以扩散方式通过胎盘屏障而进入胎儿血流;分子量超过1000以上则扩散较难,但仍可借主动输运方式或通过胞饮而到达胎儿一方。胎盘只对分子量较大的药物起屏障作用,故孕妇服药前必须考虑可能对胎儿的影响。

胎盘的排泄功能 尿及氮的代谢产物在胚胎早期就开始从中肾和后肾中相继产生,但胚胎期这些代谢产物并不依赖于肾组织来排除(证据是缺肾的婴儿显然在胚胎期仍发育正常),而是通过血循环在胎盘中透过胎盘屏障由母血排出。在正常情况下,胎儿肾组织排出的尿先泄至羊水中,胎儿吞饮羊水而将其中包括胎体分泌物及代谢产物等一起通过消化道再进入血流,然后通过胎盘膜至母血循环中流走。胎儿代谢中所产生的尿素、肌酸、肌酸酐和硫酸盐等均以简单扩散方式通过胎盘屏障,足月胎盘母血中的这些产物浓度与胎儿血接近一致。胎儿氮代谢产物除少量可能通过羊膜绒毛膜排出外,主要是通过胎盘,故胎盘实际上也起着排泄器官的作用。

胎儿血浆中的胆红素主要为非结合型不溶于水的游离产物,可通过缓慢的扩散速度透过胎盘膜进入母血循环排泄出去,而母血中的结合型胆红素则不能通过此膜。患有红细胞增生症的新生儿和含有失活葡萄糖醛酸基转移酶的早熟婴儿,血液中往往含有过量的非结合型胆红素,原因是缺乏使胆红素结合的酶。

胎盘的内分泌功能 胎盘是妊娠期特有的内分泌器官,由胎盘合成的激素肯定的有四种:雌激素、孕激素、人类胎盘催乳素和为胎盘所特有的绒毛膜促性腺激素。前二者为类固醇激素,后二者为蛋白质类激素。

(1)人类绒毛膜促性腺激素(HCG):是胎盘中出现最早的激素,从绒毛形成后即开始分泌,一直到第16周在孕妇血和尿中可测出。一般在受孕后第2周 (第10天)的孕妇尿中可测出微量,到妊娠第2月时(第50天)达到高峰,从第3月以后逐渐减少。这种激素正常只由胎盘产生,但患有恶性绒毛膜上皮癌的患者则含量颇高。在妊娠期间HCG在母血中的浓度较胎儿血流中为高。过去曾认为它由细胞滋养层合成而来,但近年来用辣根过氧化物酶免疫组化和免疫电镜方法均观察到HCG定位于合胞滋养层的粗面内质网中,证明它的合成地点为合胞滋养层,但其合成活动则受细胞滋养层产生的黄体生成素释放因子所调控(Khodr,1978)。

HCG为糖蛋白激素,与垂体促性腺激素的功能相似,有促进卵巢成熟、排卵、黄体形成与生长、促使雄性动物排精等作用,其主要功能是维持妊娠黄体,临床上即利用这些特点来作妊娠诊断,如利用其促排卵的Zondek As-cheim试验,Friedman试验;利用其促排精作用的有爪蟾蜍实验和近年来采用的放射免疫测定等。

(2)人类胎盘催乳激素(HPL):是一种多肽激素,分子结构类似于人类促生长激素(HGH),有催乳、促进生长和代谢的作用。HPL在胎盘组织中的浓度高于母血,并随妊娠期上升,于妊娠末3月达高峰。合成地点与HCG相同,也来源于合胞滋养层。

(3)类固醇激素: 包括雌激素和孕激素,二者均为合胞滋养层所产生,在妊娠过程中逐渐增多。孕激素为维持妊娠(安胎)作用所必需的激素,它从第2月开始产生,分泌量逐渐增多,到第3月即代替卵巢黄体的作用。实验证明在妊娠第3月以前割除黄体或卵巢会引起流产,在第3月以后做同样手术则无影响。雌激素有促进子宫和乳腺增生的作用,它的分泌量与胎盘重量平行上升,在妊娠第6周时,每天尿中的排出量为100~200μg;3~4月为1000~2000μg;第6月以后增至150mg,分娩前达到高峰,对分娩有积极意义。胎盘中含有合成孕酮所需的全部前体物和合成酶,在胎盘中可进行全合成过程。但雌激素合成所需的酶则不全,必需依赖胎儿肾上腺和肝提供这些酶才能合成,这种由胎儿和胎盘共同完成雌激素合成的功能单位称之为“胎儿-胎盘单位”。

胎盘的免疫性 胚胎及其滋养层由于同时含有父母的遗传物质,故对母体来说,孕体(胚胎)事实上是一种特殊的移植块,其来源于母体的一半为自体移植块;来源于父体的一半为同种移植块。在发育过程中胎儿胎盘与母体胎盘的接触如此紧密,而作为异物的父体基因抗原并未引起排斥孕体的同种移植免疫反应,这在免疫学上仍是一个谜。目前有下列不同解释:

❶滋养层表面抗原(父体抗原)为纤维蛋白及类纤维蛋白形成的膜层所封闭或遮蔽,不能与母体的淋巴细胞发生接触;

❷滋养层是缺乏父体抗原的非抗原性结构;

❸子宫内膜与眼前房或脑类似,缺乏有效淋巴管以引起同种移植的免疫反应;

❹母体对胎儿抗原逐渐获得了免疫耐受性;

❺滋养层对母体相应抗体逐渐增强了自身的免疫力;

❻母体及胎盘激素是一种抑淋巴剂,破坏了母体的免疫反应。

胎盘

胎盘是胎儿与母体之间物质交换的重要器官,它是胚胎与母体组织的结合体。受精卵着床后,其表面的滋养胚层(合体细胞层及郎罕氏细胞层)继续增生、分支形成突起,名绒毛突。绒毛的核心部分(间质)则为中胚层细胞,逐渐有胎儿血管长入中胚层内。绒毛初遍布受精卵表面,7~8周后,植入包蜕膜的绒毛因营养缺乏而退化为光滑的绒毛膜,植入底蜕膜的绒毛则分支越来越多而深,状如丛生的树枝,与其植入的底蜕膜致密层与部分海绵层共同形成胎盘。部分绒毛固定于底蜕膜上,大部绒毛则是游离的。

不断分支的绒毛侵蚀底蜕膜的血管壁将其破坏,故绒毛间隙中充满来自母体底蜕膜血管的血液。绒毛间质中的血管是属于胎儿血循环系统。正常情况下母血与儿血虽不能直接交通,但两者间也仅隔有合体和郎罕氏两层细胞及绒毛间质及其中的毛细血管壁,且在妊娠4月后,郎罕氏细胞数目渐减少而绒毛间质中毛细血管数大大增加,故母血与儿血间甚易进行物质交换。在胚胎17天时,这一胎盘循环即已建立,胎儿可以吸收所需而排出不需之物质。在12周时约有50~75根小动脉的血液流入绒毛间隙。血液流动方向主要决定于母体的血压,因母体动脉血压较高,能驱使血液向胎儿(绒毛板)方向流动,当流经绒毛间隙后,在底板处再流入母体小静脉,最后进入子宫静脉。血流量则决定于母体动脉血压及子宫壁肌肉的收缩强度。

正常足月妊娠时胎盘约重500g,与胎儿重量之比约为6:1。梅毒及血型不合性溶血患儿的胎盘较重,比约3:1。高血压或肾脏疾患孕妇的胎盘则较小,比例可达9:1。胎盘形状为扁圆或椭圆形,直径16~20cm,厚1.5~3cm,母体面呈暗红色,被浅沟分成15~20个小叶,每一小叶含有一绒毛主支及其分支,表面常有少量纤维素沉着,但有纤维素沉着的绒毛数不应超过绒毛总数的80%。胎儿面呈灰白色,较光滑,表面盖有羊膜。脐带多附着于中央或稍偏侧。脐动脉及脐静脉从附着处向胎盘外缘四散分支,伸入各胎盘小叶后再反复分支。

胎盘的功能包括:(1)免疫功能:从免疫观点看,胎儿胎盘对孕母是一种同种异体组织移植,但不被排斥,而且母儿间遗传差异越大,妊娠转归越佳。其原因目前尚不清楚。据有些人研究,认为很可能像某些哺乳动物一样,胎盘绒毛周围存在一层类似纤维素一类的醣蛋白物质,作为一种屏障阻碍了母体淋巴细胞向滋养细胞攻击而产生免疫反应。

(2) 物质交换或输送功能: 物质交换是通过胎盘绒毛间隙内的血液进行,供应胎儿所需要的物质,如氧、葡萄糖、氨基酸、脂肪酸等,而运走胎儿所不需的代谢废物,如二氧化碳、尿酸及肌酐等。胎盘对某些物质的输送具有选择性,如氨基酸、非蛋白氮、肌酐、磷总量、无机磷、果糖、乳酸盐、血清铁、钙,维生素B1、B2、B6及维生素C等其血浆中浓度,胎儿大于母体;反之总蛋白量、球蛋白、纤维蛋白原、总脂质量,磷脂、脂肪酸、葡萄糖、胆固醇、维生素A及维生素E等的母血浓度高于胎儿,而钠、氯、镁、尿素、尿酸、肌酐等则两者血中浓度相等。许多药物如巴比妥类,麻醉药,抗生素、磺胺等也能很快通过胎盘到达胎儿,这对胎儿利弊不一。如先天梅毒胎儿可通过给于母亲青霉素而治疗之,但母体应用链霉素可使胎儿失聪,某些药物且有致畸作用。母血中很多抗体可通过胎盘而使胎儿在出生后的若干时期内蒙受其益,但母血中许多病毒、细菌等也可通过胎盘进入儿体,如风疹、水痘、小儿麻痹等病毒,及梅毒螺旋体等。

(3) 内分泌功能: 胎盘可看成是一有限生命的大内分泌腺,可分泌多种激素及酶。

❶绒毛促性腺激素(humanchorionic gonadotropin,hCG)。是由合体滋养细胞产生的糖蛋白类激素。早孕时有维持妊娠黄体,使其延迟退化的作用。应用敏感的测定方法时,在停经第5周即可测出hCG。停经60~80天时达高峰,其后逐渐下降, ~5月后维持在低水平直至妊娠足月。测定尿或血中hCG浓度是临床妊娠试验的依据。并可用以诊断葡萄胎,绒癌及衡量疗效和追踪之用。

~5月后维持在低水平直至妊娠足月。测定尿或血中hCG浓度是临床妊娠试验的依据。并可用以诊断葡萄胎,绒癌及衡量疗效和追踪之用。

❷ 胎盘促生长激素(human chorionic somatotropin,HCS)或称胎盘生乳素(human placental lactogen简称HPL),也为由合体滋养细胞产生的糖蛋白类激素。停经6周时可自血中测出,分泌量随孕月增长而增多,足月妊娠时可达早孕时的1000倍,有催乳及类生长激素的作用,并有抗胰岛素,促使脂肪分解生成脂肪酸,抑制糖元异生及抑制葡萄糖利用的作用,故与妊娠期糖代谢有密切关系。

❸孕激素,也由合体滋养细胞分泌,量极大。妊娠7~10周时如切除双侧卵巢,尿孕二醇排出量并不受影响,说明除早孕期最初数周外,卵巢分泌的孕激素量所占比例不大。母体血浆中的胆固醇是它的先质。有维持蜕膜、减低子宫应激性,抑制输卵管及胃肠道平滑肌及刺激乳腺泡发育的作用。妊娠晚期如尿中排量维持在低水平,提示胎盘功能不足。

❹雌激素(estrogen),胎盘虽可使胆固醇转变为孕烯醇酮后再转变为孕激素,但由于胎盘缺乏17-羟化酶(17-α-hydroxylase)及17、20-碳链酶(17、20-desmolase),故不能自孕二醇合成雌酮和雌二醇的先质雄甾烯二酮(androstenedione),也不能使孕烯醇酮合成雌激素,尤其是雌三醇的先质脱氢表雄甾酮(dehydroisoandrosterone)。这两种雌激素的先质必须先在母体或胎儿肾上腺皮质内合成后,以硫酸盐的形式经血流至胎盘,然后经胎盘中的硫酸脂酶作用脱去硫酸根转化为男性素后再转化成多种雌激素,生成之雌激素以游离形式进入母血,在母体肝脏中与不同的盐类化合成水溶性,最后经尿排出。因此,24小时尿雌三醇排出量反映了胎儿和母体不止一种器官组织的联合的活动,在许多慢性胎儿窘迫的情况时,胎儿肾上腺皮质功能差,故母体尿雌三醇排出量的下降可反映胎儿危象。尿中雌三醇排出量自早妊至妊娠足月,随妊娠月份增长而增加,其曲线与胎儿体重曲线相符合,如突然下降达50%或在妊娠晚期持续在低水平(4mg/24h尿以下),均表示胎儿危象,低于2mg/24h尿者,往往发生胎死宫内,无脑儿有先天性肾上腺皮质缺如,故母体尿雌激素排出量仅约正常的1/10。少数病例胎盘中缺乏硫酸脂酶,雌三醇排出量低,并非由于胎儿危象所致。

❺促甲状腺激素(thyroid stimulating hormone,TSH)。

❻胎盘分泌的酶:胎盘能产生多种酶。如催产素酶,由合体滋养细胞分泌,可使催产素灭活,其浓度随妊月增长而增加;胰岛素酶,能分解胰岛素;双胺氧化酶及耐热碱性磷酸酶等,其生理作用尚待研究。

胎盘placenta

是由羊膜、叶状绒毛膜与母体的底蜕膜共同构成的圆盘状结构。正常足月妊娠胎盘呈圆形或卵圆形,直径16~20cm,中央厚,周边薄,平均厚度约为2.3cm,重量约450~650g。胎盘的胎儿面光滑,表面被覆羊膜,中央或偏中央处有脐带附着,透过羊膜可见脐血管分支呈放射状走行。胎盘的母体面粗糙,为剥离后的基蜕膜,可见15~30个由浅沟分隔的胎盘小叶。在胎盘内有母体和胎儿两套血循环系统,两系统内的血液互不相混,但可进行物质交换。胎儿通过胎盘从母体中获得营养和氧气,并排出代谢产物和二氧化碳。此外,胎盘还具有内分泌功能,可分泌数种激素,如人绒毛膜促性腺激素、人胎盘催乳素、孕激素和雌激素等,它们对维持妊娠及对胎儿的生长发育都具有重要作用。

胎盘

placenta

胎盘

placenta

胎盘tāi pán

placenta (pl. placentae)

- 徹是什么意思

- 徹兀台是什么意思

- 徹兒哥是什么意思

- 徹尔格是什么意思

- 徹木袞是什么意思

- 徹爾濟達是什么意思

- 徹穆袞是什么意思

- 徹葉哷是什么意思

- 徹道人诗存词存是什么意思

- 徺是什么意思

- 徻是什么意思

- 徼是什么意思

- 徼

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 徼是什么意思

- 徼乱是什么意思

- 徼亭鄣塞是什么意思

- 徼倖是什么意思

- 徼利是什么意思

- 徼劫是什么意思

- 徼名是什么意思

- 徼名逐利是什么意思

- 徼塞是什么意思

- 徼塵是什么意思

- 徼墨是什么意思

- 徼外是什么意思

- 徼外羌是什么意思

- 徼天是什么意思

- 徼守是什么意思

- 徼巡是什么意思

- 徼幸是什么意思

- 徼循是什么意思

- 徼恩是什么意思

- 徼求是什么意思

- 徼福是什么意思

- 徼讦是什么意思

- 徼迎是什么意思

- 徼道是什么意思

- 徼道绮错是什么意思

- 徼遮是什么意思

- 徼障是什么意思

- 徽是什么意思

- 徽之是什么意思

- 徽之任性是什么意思

- 徽之棹是什么意思

- 徽五是什么意思

- 徽仙是什么意思

- 徽仪是什么意思

- 徽仪使司是什么意思

- 徽仲是什么意思

- 徽伯是什么意思

- 徽位是什么意思

- 徽典是什么意思

- 徽册是什么意思

- 徽剧是什么意思

- 徽剧《水淹七军》是什么意思

- 徽剧(安徽)是什么意思

- 徽华是什么意思

- 徽县是什么意思

- 徽县东关清真大寺是什么意思

- 徽县东关清真寺是什么意思