肿瘤与免疫

机体的内、外环境中存在多种多样的致突变物和致癌物,而且经常不断地引起体细胞,特别是更新周期较快的皮肤粘膜、消化道及呼吸道上皮细胞,功能易变的乳腺和子宫上皮细胞,易增生修复的肝、肾细胞以及淋巴细胞的突变和癌变。但并非所有这些癌变细胞都能发展成为临床的癌症。在正常情况下,大部分突变或癌变的细胞一旦出现,即被机体的免疫防卫机制所消除。机体的免疫功能,即免疫监视和免疫排斥对肿瘤的发生和发展以及消退可能有密切关系。当免疫监视功能减弱或缺陷时,有些癌变细胞就可能增殖并形成肿瘤。机体的免疫功能在癌变细胞发展成肿瘤细胞之前可能是有效的。但对已经形成的肿瘤往往发挥不了清除作用。

Burnet的免疫监视学说的主要根据是:

❶在人的幼年及老年期肿瘤的发生率较高,而这两个时期机体的免疫功能最低。幼年时免疫功能尚未成熟,而老年时期免疫系统则多衰退。

❷有免疫缺陷的人,肿瘤的发生率较高。

❸由于治疗的需要而应用免疫抑制剂后,肿瘤的发生率增加,例如接受器官移植的病人,由于应用抗淋巴细胞血清或长期应用化学免疫抑制剂治疗,病人的肿瘤发生率较正常的对照人群明显增多。

❹摘除胸腺的小鼠,用化学致癌剂及病毒作用后可促使肿瘤的发生率增高。这可能是由于缺乏胸腺控制下的细胞免疫机制。

❺根据对乳腺癌、胃癌、精原细胞瘤等的研究,癌瘤周围淋巴样细胞反应明显者预后较好。

❻已发现有百余例恶性肿瘤未经抗癌治疗而“自然消退”或长期不发展。

但近年来,实验研究的一些新发现以及对临床资料的重新解释,对免疫监视的概念提出了异议,其根据如下:

❶无胸腺的裸鼠自发瘤并不比同族有胸腺小鼠的发瘤率高。

❷有时小鼠受到免疫刺激,特别容易发生淋巴系统肿瘤。

❸免疫缺陷者不论是先天的或由于使用免疫抑制剂引起的,其所发生的肿瘤主要是淋巴网状组织及皮肤的肿瘤。

❹长期应用免疫抑制剂的病人,肿瘤发生率并不高于正常人。

肿瘤细胞虽然也具有与正常细胞相同的表面抗原,但很多肿瘤细胞也出现一些新的抗原,是在同类正常细胞所看不到的,称为肿瘤特异性抗原(TSA)。由于这种肿瘤抗原是在动物移植肿瘤时证实的,所以也称为肿瘤特异性移植性抗原(TSTA)。这种抗原对于恶性肿瘤细胞克隆来说是具有特异性的。用甲基胆蒽诱发的小鼠肉瘤细胞接种同基因的小鼠,再将生长出来的肿瘤切除,对这种已经过免疫的小鼠第二次用该肉瘤细胞进行攻击,小鼠能够很快地排斥用来攻击的肿瘤细胞,从而证实了肿瘤细胞的免疫原性。用病毒诱发的恶性肿瘤也证实了肿瘤特异性抗原的存在。首先是在一个用多瘤病毒诱发的小鼠肿瘤发现的。用同一病毒诱发的所有肿瘤都有共同的特异性移植抗原; 而由同一化学致癌物所诱发的各种肿瘤,虽然肿瘤都是同一组织学类型,其抗原性却是不同的。肿瘤的抗原性差异很大,由化学致癌物或病毒所诱发的实验性肿瘤的抗原性较强,而自发瘤的抗原性较弱。

人类肿瘤的特异性抗原的证实是非常困难的,因为人体肿瘤不能做移植实验。有间接的证明提示自体肿瘤能致敏宿主,即肿瘤提取物可引起宿主皮肤出现迟发型超敏反应。

有些体外检测提示肿瘤具有特异性抗原,如肿瘤细胞的集落抑制试验及微量细胞毒试验等。集落抑制试验是先将肿瘤细胞种植在容器内并增殖形成很多集落,将带瘤宿主的淋巴细胞加到培养物中,则瘤细胞集落的形成便受到抑制,从而证明肿瘤细胞的免疫原性,并能致敏带瘤宿主体内的淋巴细胞。微量细胞毒试验是将淋巴细胞与肿瘤细胞共同培养,由于淋巴细胞对靶细胞的杀伤而释放细胞内的标记物,从而证明肿瘤细胞具有特异性抗原。这类免疫活性细胞能杀伤或抑制自体肿瘤细胞生长的效应都是有特异性的,即致敏的淋巴细胞对宿主自体的肿瘤细胞或组织学上相关的肿瘤细胞有细胞毒性作用,但不能杀伤组织学上不相关的肿瘤细胞。最近有些实验结果对这些发现提出了疑问。因为健康的、不带瘤的供体的淋巴细胞,在体外已被证实对人类很多种肿瘤细胞具有细胞毒性作用(自发性细胞介导的细胞毒性作用)。

最近,杂交瘤及单克隆抗体的研究对于人类肿瘤细胞存在肿瘤特异性抗原是一个有力的支持。Steplewski及Koprowski将人体肿瘤细胞与动物脾细胞一同培养而获得了单克隆抗体,这种抗体能特异地杀伤同类型的肿瘤细胞。

肿瘤的另一类肿瘤抗原即癌胚胎抗原。它是在胚胎组织和肿瘤组织中均能找到的一种抗原。目前已在很多肿瘤,包括病毒诱发的和化学物诱发的实验性肿瘤以及动物和人体的自发性肿瘤中都发现有癌胚胎抗原。一般认为癌胚胎抗原是正常的胚胎成分,由于细胞癌变的结果,它亦出现在癌细胞上。癌胚胎抗原的存在支持了细胞癌变时细胞去分化到更原始状态的观点。因此有人认为癌胚胎抗原实际上是一种返祖抗原。而且,在胚胎组织,甚至在正常成年动物或人体就已存在微量,只不过在肿瘤生长过程中有明显增加,所以也称之为肿瘤相关抗原(TAA),而不具有严格的特异性。

很早就有人证明,用胚胎细胞免疫动物能导致该动物排斥后来移植的肿瘤,而在未免疫的宿主中该肿瘤则能生长。但也有相反的实验结果。所以,癌胚胎抗原看来不象是肿瘤特异性移植抗原。因为用胚胎组织免疫常不能引起对肿瘤的排斥,而且胚胎抗原与肿瘤特异性移植抗原之间没有血清学上的交叉反应。

癌胚胎抗原在宿主体内具有免疫原性,70%患局限性消化道癌的病人血清中含有抗癌胚胎抗原的抗体,而这些抗体并没有任何保护价值,而在有广泛转移的肿瘤病人体内则没有发现抗体,可能是转移癌成了抗体的储容所。

癌胚胎抗原虽然对宿主没有免疫学上的保护作用,但它可作为带有癌胚胎抗原的各种肿瘤的检测指标。癌胚胎抗原中研究得比较多的是甲胎蛋白及癌胚抗原。

甲胎蛋白(AFP)是肝细胞癌的癌胚胎抗原。它是人及动物胚胎的正常成分,产生于卵黄囊及肝、肾、胎盘等胚胎组织,出生后便消失,但在肝细胞癌及生殖腺肿瘤时都可能出现。另外,在肝内转移癌以及其他肝病时也能发现AFP增高。

癌胚抗原(CEA)与胚胎的肠、胰腺和肝,以及食管、胃、小肠、结肠、直肠、胰腺恶性肿瘤有关。90%以上的结肠或胰腺恶性肿瘤病人的血清中存在有CEA。已经证实,在其他一些良性肠道病或肝脏病病人中CEA也升高。所以,CEA检测并没有诊断价值,但可能是恶性转化的一个指标。

机体对肿瘤的免疫反应有细胞免疫和体液免疫参与。

在细胞免疫方面,参与的效应细胞有T细胞、K细胞、NK细胞和巨噬细胞。

T细胞被肿瘤抗原致敏后再与相应的肿瘤细胞接触时,能够特异地杀伤肿瘤细胞。其杀伤机制可能是T细胞被激活后,释放出多种淋巴因子,包括淋巴毒素、促分裂因子、转移因子、巨噬细胞移动抑制因子等(参见“超敏反应”)。有的研究表明,淋巴细胞膜与肿瘤细胞膜接触后,在钙、镁离子的作用下,两种细胞的膜结构牢固粘着,并由于酶的作用而发生膜的损害和通透性的改变,肿瘤细胞内的钾离子逸出,钠、钙离子及水分进入细胞内而使肿瘤细胞破坏。但T细胞对肿瘤细胞的细胞毒性作用,在肿瘤免疫中的意义尚不十分了解。

K细胞是另一种淋巴细胞亚群,这种淋巴细胞表面具有IgG的Fc受体,能够与结合在肿瘤细胞表面的IgG抗体的Fc活化部分作用,使肿瘤细胞溶解。具有IgG的Fc受体或补体C3受体的还有B细胞及巨噬细胞。所以,这些免疫活性细胞也都是细胞免疫中依赖于抗体的细胞毒性作用的效应细胞,对这种作用称之为抗体依赖细胞介导的细胞毒性作用(ADCC)。

NK细胞即自然杀伤性细胞,也是一种对肿瘤细胞具有杀伤作用的淋巴细胞亚群。从未经肿瘤细胞致敏的无胸腺小鼠所获得的淋巴细胞,已经证明对同基因或同种异体的肿瘤细胞呈现细胞毒性作用。其杀伤作用不需要抗体的参与,是非特异性的,但有个体间的差异,称之为自发性细胞介导的细胞毒性作用(SCMC)。

巨噬细胞对肿瘤细胞的免疫杀伤作用越来越受到重视。巨噬细胞有吞噬异物颗粒及异种细胞的作用,但更重要的是巨噬细胞能特异地杀伤肿瘤细胞。接触过肿瘤的淋巴细胞能活化巨噬细胞,使其具有特异性杀伤作用。可能是由于附着在表面的亲细胞抗体帮助它“识别”靶细胞(肿瘤细胞),或借助于淋巴细胞产生的特异性巨噬细胞武装因子(SMAF)而使巨噬细胞获得杀伤肿瘤细胞的能力,称之为“武装的”巨噬细胞。

在体液免疫方面,主要是抗肿瘤抗体的作用。近年来,发现缓解期肿瘤病人的血清能够增强淋巴细胞的细胞毒性作用。这些抗肿瘤抗体直接与相应肿瘤细胞表面的抗原结合,再在补体的参与下(补体依赖性抗体,CDA),对肿瘤细胞显示杀伤作用。例如已在黑色素瘤、Burkitt淋巴瘤、白血病及恶性淋巴瘤等病人测到抗肿瘤抗体。一般是在血清中可测到抗肿瘤抗体的病人较无抗体者预后为好。此外,抗体还可以与K细胞、B细胞或巨噬细胞表面的IgG的Fc受体结合 (淋巴细胞依赖性抗体,LDA)而杀伤肿瘤细胞。

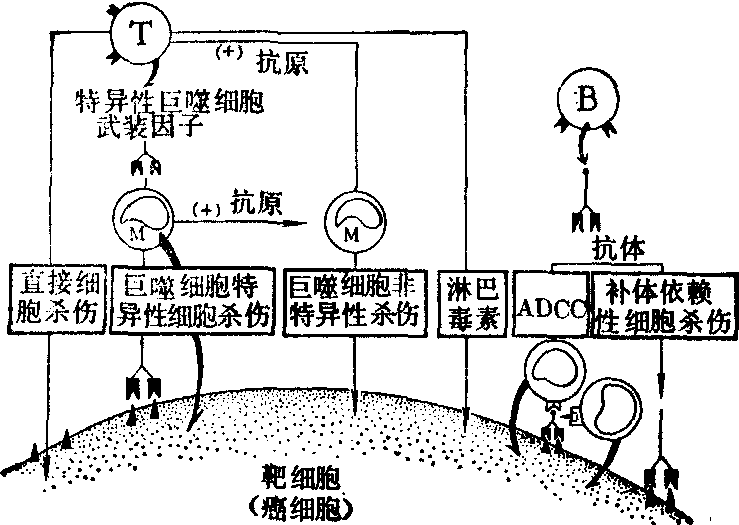

肿瘤细胞杀伤的机制

T: T细胞; B: B细胞; M: 巨噬细胞; ADCC;

抗体依赖细胞介导的细胞毒性作用

抗体虽然可以通过效应细胞起到细胞毒性和溶解肿瘤细胞的作用,但抗体也有保护肿瘤细胞不受机体免疫活性细胞攻击的作用,这种抗体称之为封闭因子。它能夺去致敏淋巴细胞与肿瘤细胞表面的结合点,从而封闭致敏淋巴细胞对肿瘤细胞的细胞毒性作用。这种作用有人称之为免疫促进。因此,在肿瘤病人体内,如何去除封闭因子的问题是肿瘤免疫治疗中的重要课题。近年来,又在肿瘤自然消退的动物血清中,以及恢复期肿瘤病人的血清中发现有去封闭因子,可以使致敏的淋巴细胞发挥杀伤肿瘤细胞的作用。

根据目前的实验研究及临床观察,机体对肿瘤的免疫反应是在淋巴细胞系统、抗体及补体系统相互配合和协同作用下而杀伤肿瘤细胞。

机体靠完整的免疫机制监视和排斥癌变细胞的增殖,但有时癌变的细胞仍能逃逸免疫监视而继续增殖。免疫逃逸的机制可能有以下一些:

❶漏逸:即给同基因或甚至同种异体的受者注射大量具有免疫原性的肿瘤细胞时肿瘤不生长,但是使用较小剂量时却能生长并最终杀死宿主。这种现象,使人们对免疫系统破坏肿瘤的作用产生了怀疑。

❷抗原调整: 实验中看到,肿瘤细胞在经过免疫的宿主中连续传代后失去其表面抗原性。

肿瘤宿主细胞免疫功能的低落也是抗肿瘤障碍的因素之一。肿瘤宿主可以对肿瘤特异性抗原产生免疫耐受。即机体对于可引起免疫反应的抗原的一种无反应状态。肿瘤特异性抗原多属于弱抗原,随肿瘤的生长,由于抗原的反复刺激而出现免疫耐受。另一方面,当肿瘤发展到晚期时,大量的肿瘤特异性抗原释放出来,亦能引起免疫麻痹。

肿瘤可能分泌抑制免疫反应的可溶性物质而引起宿主的免疫抑制。在人及动物肿瘤宿主,特别是晚期病人的血清、腹水、肿瘤提取液或瘤细胞培养液中均发现免疫抑制因子,它能抑制淋巴细胞及巨噬细胞的功能。其抑制能力随肿瘤的进行而增强,而当切除肿瘤或病情缓解后则下降或消失。这种免疫抑制因子属于α或β球蛋白物质。

- 仪庙是什么意思

- 仪度是什么意思

- 仪式是什么意思

- 仪式化是什么意思

- 仪式堂是什么意思

- 仪式歌是什么意思

- 仪式的秩序是什么意思

- 仪式结束是什么意思

- 仪式行为是什么意思

- 仪式规定的等级是什么意思

- 仪式,典礼是什么意思

- 仪形是什么意思

- 仪征是什么意思

- 仪征、瓜洲古港是什么意思

- 仪征化纤公司是什么意思

- 仪征太傅是什么意思

- 仪征学派是什么意思

- 仪征市是什么意思

- 仪征市(真州镇)是什么意思

- 仪征港是什么意思

- 仪律是什么意思

- 仪态是什么意思

- 仪态万千是什么意思

- 仪态万千:中国少数民族音乐的体裁是什么意思

- 仪态万方是什么意思

- 仪态俊美的样子是什么意思

- 仪态大方是什么意思

- 仪态大方文雅,衣着华丽高贵是什么意思

- 仪态大方,服饰豪华不俗是什么意思

- 仪态安详温顺是什么意思

- 仪态庄重,举止文雅是什么意思

- 仪态庄重,气度不凡是什么意思

- 仪态气概非凡是什么意思

- 仪态温文大方是什么意思

- 仪态端庄是什么意思

- 仪态端庄,容貌俊美是什么意思

- 仪态美好是什么意思

- 仪态美好的样子是什么意思

- 仪态轩昂的样子是什么意思

- 仪态轩昂,容貌俊美是什么意思

- 仪数是什么意思

- 仪文是什么意思

- 仪斋是什么意思

- 仪方是什么意思

- 仪景是什么意思

- 仪曹是什么意思

- 仪曹尚书是什么意思

- 仪曹承务郎是什么意思

- 仪曹郎是什么意思

- 仪曹郎中是什么意思

- 仪曹郞是什么意思

- 仪服是什么意思

- 仪望是什么意思

- 仪极是什么意思

- 仪案是什么意思

- 仪桥是什么意思

- 仪检是什么意思

- 仪止是什么意思

- 仪正是什么意思

- 仪比是什么意思