肾的发生

肾的发生

肾脏发生的特点之一是重演种系发生历史过程中的前肾和中肾阶段。人胚3~4周时介于轴旁中胚层与侧板中胚层之间的间介中胚层开始集结形成纵行的生肾板(图1)。生肾板的头端呈分节状排列,其节段称为生肾节,是演变为前肾的原基。生肾板向尾侧延伸而呈一条连续不分节的索状细胞柱,称为生肾索,为以后发生中肾和后肾的原基。

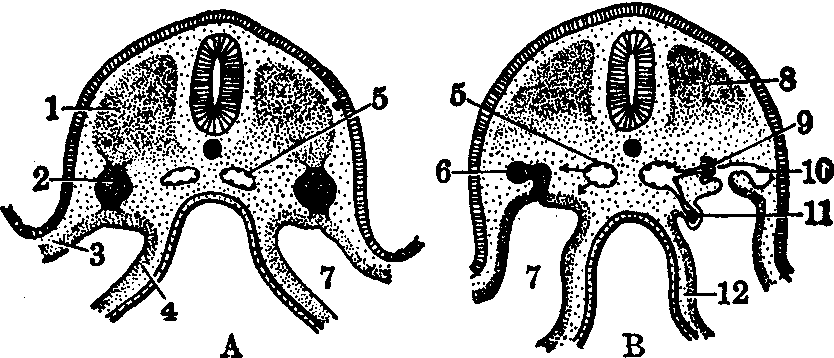

图1 间介中胚层的位置与前肾的发生

A.21天人胚肾小管的发生 B.25天人胚肾小管的形成

1.轴旁中胚层 2.间介中胚层 3.体壁中胚层 4.脏壁中胚层 5.背主动脉 6.生肾节 7.胚内体腔 8.体节 9.内肾小球 10.肾小管 11.外肾小球 12.内胚层

肾的正常发生 肾的发生包括前肾、中肾和后肾三个阶段。

前肾的发生 人胚前肾从第3周末开始发生,至第5周初期即行退化消失,存在时间很短,没有泌尿功能。第3周末期,第7~14对体节平面的生肾节细胞开始形成实心的细胞索,索的一端伸向原始体腔,另一端向背侧方芽生。以后细胞索的中心出现空腔,并进一步分化为弯曲状的前肾小管,左、右各7~8对。其向背侧方延伸的一端,与邻位的前肾小管彼此会合通连,形成一条由头端向尾端纵行的前肾管。肾小管内端开口于胚内原始体腔,开口处为漏斗状的肾口,其附近有一从背主动脉分支而来的血管球,伸入体腔中,称为外肾球。另一血管球直接与前肾小管接触,称为内肾球。前肾小管不同时出现,当尾侧的前肾小管出现时,头侧的已经开始退化。在4周末或5周初期,全部前肾小管均已退化,但前肾管则不退化,并继续向胚体尾端伸延,最后通入泄殖腔(图2)。前肾管具有诱导中肾发生的作用。如果前肾管的发育受阻或者不能继续向尾方生长,将影响中肾和后肾的发育。

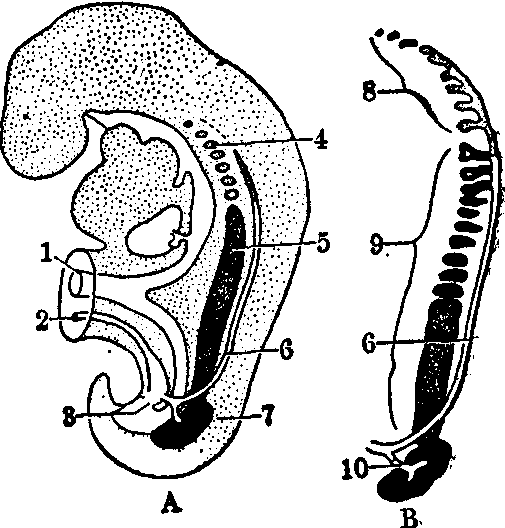

图2 间介中胚层形成前、中、后肾系统

A.间介中胚层形成前、中、后肾系统的关系示意图 B.5周人胚前、中肾系统排泄小管示意图

1.卵黄囊管 2.尿囊管 3.泄殖腔 4.前肾 5.中肾 6.中肾管 7.后肾 8.退化的前肾小管 9.中肾排殖系统 10.输尿管芽

中肾的发生 中肾位于前肾后端,起源于前肾尾端的生肾索,由中肾小管与中肾管组成。中肾小管数量多,结构也较复杂,故其体积比原肾大。人胚中肾泌尿功能尚无直接证据,但从尿生殖窦在2月时充满尿液来看,似乎表明它有一定的排泄功能(Silverman,1969; O’Rahilty等,1972)。这种功能在胚胎2月时达到顶峰,至第4月末时,渐为后肾所取代。人胚4周,当前肾小管尚未完全退化消失时,在第13~15对体节平面的生肾索已经开始发生中肾小管。开始时,生肾索为实心的细胞团,以后细胞团中空分化为中肾囊。第5~6周时中肾囊逐渐伸长、弯曲形成“S”形的中肾小管,小管的一端通入前肾管,此管即易名为中肾管或Wolff管。中肾小管的另一端膨大、凹陷形成双层的肾小囊,或名Bowman囊,与来自背主动脉分支的毛细管球,即肾小球,共同形成肾小体。中肾小管的中段进一步伸长、弯曲分化为近曲小管和远曲小管。但尚无髓襻(或名Henle襻)分化,可能与中肾过滤尿的速度甚为缓慢及尿的压力过低有关(Hamilton,1972)。近曲小管上皮细胞的游离缘有刷状缘,具有碱性磷酸酶活性及糖原的沉积,表明中肾在胚胎时期有功能活动,其滤出物参与羊水的组成。中肾小管继续向尾侧增加,到达第3或第4腰节平面时,每一生肾索可发生2~3个或更多的中肾小管,在增生高峰期,出现的中肾小管总数可达40对。在第2月中期,中肾形成一大而呈椭圆嵴状的器官,隆突于后腹壁的中线两侧,称为中肾嵴(图3)。人胚8周末期,中肾小管已有5/6退化消失,留下的部分是尾侧生肾索,新生成的中肾位置便相对地向胚体尾端后移,藉中肾系膜悬于腹后壁。人胚9周时,大部分的中肾小管已经退化消失,残留的中肾管演变为输精管,中肾小管一部分发育成为输出小管及旁睾体,另一部分形成男、女两性生殖管道的附件(参见“生殖系统的发生”条)。

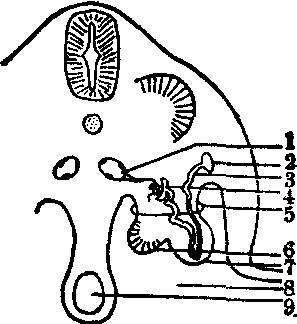

图3 中肾发生示意图

1.背主动脉 2.中肾管 3.中肾小管 4.肾小球 5.尿生殖系膜 6.生殖嵴 7.中肾嵴 8.体腔 9.肠

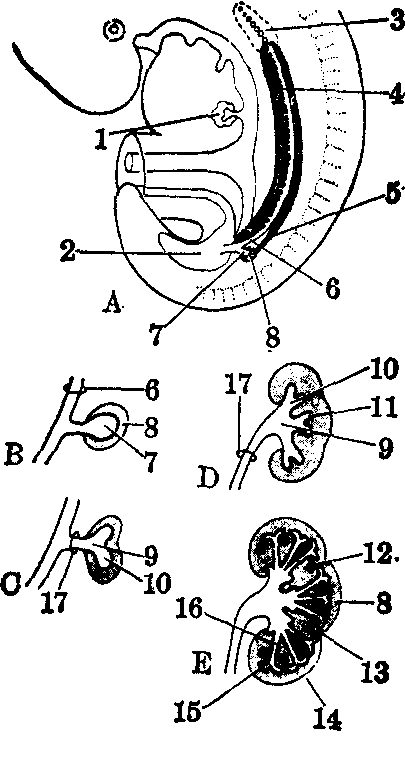

图4 后肾的发生

1.肝始基 2.泄殖腔 3.前肾 4.中肾 5.中肾索 6.中肾管 7.输尿管芽 8.生后肾组织 9.肾盂 10.大肾盏 11.小肾盏 12.间充质细胞团 13.叶间沟 14.肾叶 15.弓状集合管 16.直集合管 17.输尿管

后肾的发生 后肾是人的永久肾,它的排尿部和泌尿部来源不同。排尿部(包括输尿管、肾盂、肾盏、乳头管及直集合小管等)来源于中肾管尾段的输尿管芽; 泌尿部(包括肾小体、近曲及远曲小管和髓襻等) 或肾单位则是来源于胚体后端生肾索的生后肾组织(图4)。人胚4周时,在第4腰节平面的中肾管向背侧方向芽突形成盲管的输尿管芽。输尿管芽的尾侧段发育为输尿管,其头侧端向胚体的背侧和头侧生长,突入生后肾组织中。其末端的上皮细胞进行增殖并形成膨大的壶腹。以后进一步扩大形成原始肾盂。第6周末期,原始肾盂继续向头侧和尾侧方向突出二个细盲管(一级分支将演变为肾大盏),每个一级分支又芽生出二级细管,这些细管继续呈放射状的二分支,分出四级和五级的分支,直至第5月共分出12代的分支才暂停(出生时可达20级)。此时一级细管扩大成为肾大盏,二级细管扩大并吸收三至四级细管,形成肾小盏。同时,原始肾盂也增生扩大成为成体的肾盂。五级细管形成乳头管通入肾小盏,每个肾小盏可收纳20~25个乳头管。五级以后的细管形成各级集合小管。集合小管逐渐加长,组成髓质的大部分,并伸入皮质形成髓放线成分。每一个肾小盏包括由其尖端发出的乳头管,各级集合小管及这些管道周围的间充质共同组成一个肾系统单位,称为肾锥体。锥体的底部与其外围的生后肾组织隆突出肾的表面,形成肾小叶。胎儿时期肾表面的分叶现象比较明显,出生后变平滑。当输尿管芽发生各级分支的同时,分布在各分支末端的生后肾组织进行集聚成为后肾组织帽,并在输尿管芽末端的诱导下分化为肾小管和肾小体,构成肾单位。其外围的间充质则形成为肾的被膜和肾内的结缔组织。人胚7周末,分泌小管开始组织分化,当一部分生后肾组织在集合小管的顶端密集形成球囊状的生肾囊(初级肾囊)时,另一部分则仍包围于正在分支的集合小管的顶周,随集合小管的分支而逐步分化,后来也分化为肾囊,以此类推,形成了二级、三级的生肾囊。生肾囊是肾小管的原基,最初为梨形的囊泡,后来伸长为“S”形的曲管,其远侧端与集合小管的末端相通连,近侧端膨大、凹陷成为肾小囊(Bow-man囊),它与由肾动脉分支而来的血管球(肾小球)共同组成为肾小体(Malpighi小体)。“S”形曲管经过增生伸长而分化为近曲小管、髓襻(Henle襻)和远曲小管。远曲小管的末端与弓状集合小管相通连。肾小体、近曲小管、髓襻和远曲小管共同组成一个肾的泌尿单位,即肾单位。当输尿管芽分支形成肾脏髓质部的肾锥体时,围于肾锥体外方的生后肾组织便同时分化为肾脏的皮质部。皮质部以分泌小管和肾小体为主要组成部分,它们构成了皮质迷路部,与由肾锥体集合小管呈放射状伸入皮质中的皮质髓放线部互为间隔排列。另外,在肾锥体之间,填充着一些皮质组织,组成了肾柱。与生肾泡分化为“S”形曲管的同时,进入肾小囊的小动脉中膜的平滑肌细胞分化为上皮样细胞,称为球旁细胞。远曲小管紧贴小动脉的上皮细胞变为高柱状,排列紧密,形成致密斑。在进、出肾小囊的小动脉和致密斑围成的区域内,生后肾组织的间充质细胞分化为球外系膜细胞,组成极垫。球旁细胞、致密斑与球外系膜细胞共同组成肾小球旁器。

后肾在胚胎早期原位于胚体的盆部第4腰椎平面,脐动脉的腹下方,以后由于胚体屈度减小和腰、骶部的生长,后肾于第6~9周时逐渐上升至腰部,输尿管也相应地增长。胚胎第3月时,肾门的位置约平第2~3腰椎平面,出生之前达到第1腰椎平面。肾的动脉也改由主动脉较高部位发出的肾动脉供应。在后肾上升的同时,肾的方位由腹侧向内侧转90°,使原来面向腹方的肾门变为面向内侧方。

肾与输尿管的发生异常 由于输尿管芽或生后肾组织发育不正常,可导致输尿管或肾发育异常,甚至缺如。肾的转位与移位也可因某些原因出现异常。常见的异常现象有以下几种。

多囊肾 多囊肾畸形常具有遗传性。在一侧或双侧的肾内可出现数量不等、大小不一的囊泡,故名多囊肾。泡间的肾组织受压萎缩,因而影响肾的正常功能。由于多囊肾的胀大和加重,可能产生压痛,甚至出现囊泡的破裂,导致出血。多囊肾发生的原因是

❶输尿管芽的分支末端本身断离膨大形成囊肿;

❷后肾发生时,肾单位没有与弓状集合小管连通,于是,由肾小球过滤出来的尿液便积存而致肾小管膨大成囊;

❸正常应该退化的原始肾单位中的小管残留;

❹集合小管发育异常。

马蹄肾 这是两侧肾下极彼此相连形成马蹄形的现象。患者约为1:425,男性多于女性约2倍(Campbell,1963)。马蹄肾可能是由于两侧输尿管芽在发生时,向中线方向分支,致使分支附近的生后肾组织发生融合而造成的;也可能是肾上升时,在主动脉分叉处,两侧肾彼此愈合所形成。马蹄肾常位于腰部的低位处,原因是马蹄形肾的连接部分被肠系膜下动脉根所阻而不能上升,马蹄肾的转位也因而不正常,其肾盂可能面向腹侧,而且暴露于肾外,输尿管进入肾盂的位置抬高,尿流不畅,容易导致肾盂积水、感染或结石的发生。此外,马蹄肾患者还常伴有输尿管分支异常及心血管和胃肠道的畸形(Gray等,1972)。

异位肾 胚胎发育时,后肾本应由盆部上升至腰部,如一侧或双侧的肾没有跨过主动脉分叉而仍停留于盆部,则成为先天性盆肾; 或者在肾的上升过程中,由于某些原因而发育受阻,停留于髂部、髂腰部或腰部低位等不同高度的位置,统称为异位肾。异位肾患者中约60%是盆肾(Gray等,1972)。

单侧肾和无肾 这是单侧或双侧中肾管没有发生输尿管芽,或输尿管芽早期退化,以致一侧或双侧中肾尾侧的生肾索失去输尿管芽的诱导作用,生后肾组织不能分化,后肾不能发生的现象。单侧肾患者,往往其对侧肾有补偿性的肥大。据尸体解剖资料,单侧肾患者出现率约为1:552(Campbell,1963),男性较多见。两侧均未发生后肾者较为少见,此种无肾畸形的胎儿,出生后数日内即死亡。

双输尿管和双肾盂 是由于一侧中肾管发生两个输尿管芽,或一个输尿管芽在发育生长过程中,过早分支或分裂而形成一个肾有两条输尿管和两个肾盂的现象。两条输尿管可分别开口于膀胱,也可由一个总管开口入膀胱。

肾转位异常 是肾转位时,肾门不是由腹侧向内侧转90°,而仅向内转45°,或者相反转向外侧的肾异位现象。比较常见的转位异常是肾门仍面向腹侧的原始位置,但肾的血管却常见由肾的外侧绕至腹侧经肾门入肾。因此,有人认为此种肾的转位是转了360°。肾转位异常患者中约33~50%的人同时伴有生殖腺的发育异常。

☚ 泌尿系统的发生 泄殖腔的分隔与演变 ☛

- 不落畛畦是什么意思

- 不落痕迹是什么意思

- 不落眼是什么意思

- 不落空是什么意思

- 不落窠臼是什么意思

- 不落窠臼,别开生面是什么意思

- 不落窠臼;不落俗套是什么意思

- 不落窠臼;别开生面是什么意思

- 不落脱是什么意思

- 不落荚是什么意思

- 不落莢是什么意思

- 不落角是什么意思

- 不落言筌是什么意思

- 不落言诠是什么意思

- 不落趟是什么意思

- 不落蹊径是什么意思

- 不落边际是什么意思

- 不落过是什么意思

- 不落道是什么意思

- 不著是什么意思

- 不著一字是什么意思

- 不著一字,尽得风流是什么意思

- 不著一字,尽得风流。是什么意思

- 不著梳栉,而求发治,不可得也是什么意思

- 不著言诠是什么意思

- 不著钱是什么意思

- 不蒙是什么意思

- 不蒙意估是什么意思

- 不蒸别的蒸口气是什么意思

- 不蒸包子蒸口气是什么意思

- 不蒸包子蒸 (争) 口气是什么意思

- 不蒸包子蒸(争)口气是什么意思

- 不蒸馒头争口气是什么意思

- 不蒸(争)别的蒸(争)口气是什么意思

- 不蔇是什么意思

- 不蔓不支是什么意思

- 不蔓不枝是什么意思

- 不蔓不枝;言简意赅;要言不烦是什么意思

- 不蔽人之善,不言人之恶。是什么意思

- 不蔽人之美,不言人之恶是什么意思

- 不蔽风雨是什么意思

- 不薄是什么意思

- 不薄五斗是什么意思

- 不薄今人爱古人是什么意思

- 不薄今人爱古人。语出杜甫《戏为六绝句》之五。是什么意思

- 不薄今人爱古人,清词丽句必为邻是什么意思

- 不薄今人爱古人,清词丽句必为邻。是什么意思

- 不薄今人爱古人,清词丽句必为邻。窃攀屈宋宜方驾,恐与齐梁作后尘。是什么意思

- 不薙发黑斤是什么意思

- 不薛是什么意思

- 不薡蕫是什么意思

- 不藉是什么意思

- 不藉将军势是什么意思

- 不藉木是什么意思

- 不藉粉泽是什么意思

- 不藏不掖是什么意思

- 不藏性是什么意思

- 不藏贿,不纵欲是什么意思

- 不藤是什么意思

- 不虐无告。是什么意思