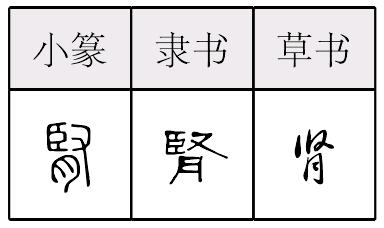

肾

读音sh·en(ˋ),为en韵目,属en—in—un—ün韵部。时忍切,上,轸韵。

❶肾脏,俗名“腰子”;人和动物的内脏之一,是滤出尿液的主要器官。

肾圣shēng

泛指雄性的生殖器、睾丸。例:这人~大。狗~、驴~。

《黄帝内经》:“牛肾、驴肾、狗肾百倍于人精,服即可补,功效猛烈,壮阳添精。”《汉语大字典》:“肾,中医称睾丸为肾或外肾。”宋宋慈《洗冤录·疑难杂说》:“肾,更验肾囊两子。”注:“肾,本读 shen 转读 shēng”。

肾

〔shen〕 bid ghuad.

肾脏 〔shen zang〕 bid ghuad.

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

肾腎shèn

肾脏,人和高等脊椎动物的主要排泄器官,功能是吸收血液中的水分和废物,形成尿液,以排出体外。俗称腰子。

肾腎

人或高等动物分泌尿液的器官,在脊柱两侧,左右各一,暗红色。通称“腰子”:~脏︱~盂︱~炎。

肾shèn

❶ 人或高等脊椎动物的主要排泄器官,也叫肾脏,俗称腰子。

❷ 中医指外肾,即人的睾丸。

肾

五脏之一。位于腰部,左右各一(包括命门),其经脉络膀胱,与膀胱为表里,在体合骨,开窍于耳。其主要功能是:

❶藏精、主发育与生殖。《素问·六节藏象论》说:“肾者,……精之处也。”

❷主水液。肾在调节人体水液平衡方面起着极为重要的作用。体内水液的潴留,分布与排泄,主要是靠肾的气化作用。《素问·逆调论》说:“肾者水脏,主津液。”

❸生髓、主骨,其华在发。肾主藏精,精能生髓,髓藏于骨中,骨赖髓以充养。毛发的润养来源于血,故发有“血余”之称。其生机则根于肾气,故发为肾之外华。

❹主纳气。肺虽司呼吸,但肾有纳气的作用。吸入之气,必须下及于肾,由肾气为之摄纳。在气功锻炼中,通过呼吸的开阖升降作用,注意脐中,或直接意守命门,以使命门的作用加强,从而使五脏六腑更能充分发挥其应有的作用。又因命门之相火适当地亢足,可鼓舞脾阳,加强了脾的运化水谷功能;脾土中气壮盛以后,后天的水谷精微,经过充分运化,以供脏腑、经络、四肢百骸的需要。多余者贮于肾,因为“肾主水,受五脏六腑之精而藏之”。这样更充实了真气,又能及时供给各脏腑的需要,所以通过气功锻炼,体质就可以得到全面的增强。

肾shen

肾病 肾囊 肾虚 肾炎 肾盂 肾脏 肾绞痛 肾结核 肾结石 肾上腺 肾移植 肾功能衰竭

亦稱“陰”、“玄闕”。五臟之一。位於腰脊兩旁,爲脂肪組織所包圍和襯托,與膀胱爲表裏。其主要功能爲:主藏精,爲先天之本;主水,爲人體水液代謝之重要器官。其稱始見於先秦典籍,今沿稱。《書·盤庚下》:“今予其敷心腹腎腸,歷告爾百姓於朕志。”《素問·經脈别論》:“是陰不足。”注:“陰,謂腎。”《雲笈七籤》卷十一:“腎部之宫玄闕圓。”注:“玄闕圓者,腎之形狀也。玄,水色,内象諭也。”

肾*腎shen

C9F6

人和其他高等动物的泌尿器官,位于脊柱腰部两侧,左右各一。肾一方面能排除代谢产物,另一方面能调控体液中大多数晶体成分的浓度。

钻研

钻(钻灼;研钻) 研(研究;研凿;研却;研治;沉研;钩研;覃研;穷研)砺 穿穴 究穷 究竟究极 穿蠹 锐锒 磨勘 咀茹 咀嚅

钻研某一门学问:攻读

钻研文字:穿文凿句

钻研书本知识:做学问

钻研学业:逊业 修学

学习知识,钻研学问:修业

没有人指导,独自钻研:暗中摸索

关起门来,独自潜心钻研学问:闭户自精

钻研艰深精妙的学问:钻坚研微

极力钻研经典:穷经

钻研玄妙之理:钻玄

钻研并阅读:钻阅

钻研异端邪说:攻乎异端

探讨钻研:讨研

勤学钻研:绝韦

认真钻研:熟玩

专心钻研:潜研 潜精研思 潜精积思

潜心钻研:眈研

苦心钻研:镂心![]() 肝 镂肝

肝 镂肝![]() 肾

肾

苦心钻研、构思:镂心

刻苦学习,潜心钻研:面壁

苦心钻研达到别人达不到的境地:苦心造诣

刻苦钻研:啃 磨砥刻厉

在学术上商讨研究,刻苦钻研:刮摩淬励

专心致志,深入钻研:潜心研思 潜心积思

深入研究,力求精湛:刮垢磨光 刮垢磨痕

深入钻研:研穷穷究

专心致志,深入钻研:砥志研思

广泛深入地钻研:深稽博考

全面透彻地钻研:通究

一味钻研古籍而脱离现实:钻研故纸 蝇钻故纸

不深入钻研:浅尝辄止

(深入研究:钻研)

另见:深入 竭力 探究 研究

泌尿器官

肾:肾(肾脏;~盏;~盂) 腰(腰子;猪~) 命根 关门 门术 下玄玄阙 幽阙 密户 幽室

右肾:命门

肾脏膜:云衣

贮尿器:脬(尿脬) 膀胱 尿泡 溺泡

尿道口:马口

雕琢

追(追琢) 雕饰 磨斲 琢刻 雕刻 雕镌 雕刿 雕缛 雕藻

对作品的刻意雕琢:弄斤操斧

雕琢文辞:琢饰

雕琢堆砌文字:雕砌

雕琢辞藻:弄粉调朱

雕琢淫词艳句:拈花摘艳 拈华摘艳

雕琢、修饰、锻炼文辞:琢削

文字工于雕琢:翦刻

煞费苦心,雕琢言辞:裁心镂舌

用尽心思雕琢,使文章或工艺品等变得精巧别致:刻意求工

写作时苦心思索,精心雕琢,刻意求工:雕肝琢肾 雕肝镂肾 雕肝掐肾 雕肝斫肾 雕肝琢膂 雕心刻肾 雕琢肝肾 镂心雕肝 镂心呕血 镂肝![]()

![]() 肾 镂肝刻腑 刻肾镂心镌脾琢肾 刿心

肾 镂肝刻腑 刻肾镂心镌脾琢肾 刿心![]() 肾 刿肝

肾 刿肝![]() 肾刿心刳肺 刿

肾刿心刳肺 刿![]() 肝肾 刿

肝肾 刿![]() 心腑

心腑![]() 心刿肾

心刿肾 ![]() 心擢肾

心擢肾 ![]() 肝刿肾磨心镂肾 凿肠掏肾 琢肾雕肝刳精

肝刿肾磨心镂肾 凿肠掏肾 琢肾雕肝刳精![]() 心 刳心雕肾 刳心刻肾

心 刳心雕肾 刳心刻肾

写作时刻意修饰雕琢:摛藻雕章 摛藻掞华 摛章绘句 摛章藻句 摛句绘章 摛华掞藻 摛华振藻 摛词振藻 摛辞![]() 句 摛辞绘句 摛辞丽句 振藻敷华 奋藻摛英 奋藻摅华

句 摛辞绘句 摛辞丽句 振藻敷华 奋藻摛英 奋藻摅华

诗文雕琢过甚,造作不自然:斧凿

精心雕琢,刻意修饰诗文:雕金篆玉

写文章或绘画的技艺精湛娴熟,没有人为雕琢的痕迹:不露斧斤

(过分修饰文字:雕琢)

生殖器官

私(私处)

男女生殖器:阴

男女外生殖器:阴部

女性生殖器:花须柳眼 花心柳眼

女性和某些雌性动物生殖器官的一部分:膣 淫道 阴道

阴道口:牝(牝户) 阴门

阴门前突起物:阴蒂

男性生殖器:屌(~人) 阳(阳体;~事;阳道) 龟 牡 势(去~) 根(身根) 尸求 阴体 男阴

男孩的生殖器:朘

雄性人畜生殖器:鸟

睾丸:睾(隐~) 肾(肾子;外肾) 阴核

阴茎:鸡巴 玉茎 男根 尘根 阳物 阳器 阳具 臊根 势峯 铅条

阴囊:卵囊 卵袋 卵脬

肾kidney

五脏之一。位于腰部,左右各一。临证中一般称肾脏为内肾, 睾丸为外肾。肾的病变常反映到腰部,故有“腰为肾之府”之说。由于肾藏精,主管机体的生长、发育和生殖, 所以称“肾为先天之本”。其经脉络膀胱, 与膀胱相表里。

功能: ❶主藏精。《元亨疗马集》: “兽之精气归肾。”精包括生殖之精和五脏六腑之精。前者是肾本身之精气, 是构成生命的基本物质,它与机体的生长、发育、衰老、生殖等有关; 后者由水谷化生而来, 贮存于肾,是维持生命活动的物质基础。生殖之精和五脏六腑之精相互依存、相互促进,前者有赖后者的不断充养,才能继续发挥作用;后者又需前者的不断资助才能得以化生,故一方的不足,必然影响另一方的功能。

❷主命门火(简称命火),亦即肾阳。是生命本元之火,寓于肾阴之中,是性机能和生殖能力的根本。它有激发促进生长、发育、生殖和各脏腑功能活动的能力,特别是脾胃需要此火的温煦,才能发挥其正常的运化功能。命门火不足,会导致机体全身阳气的衰弱。肾所藏之精属阴,即肾阴(又称元阴、真阴、肾水、真水),命门火属阳,即肾阳(又称元阳、真阳、真火、先天之火)。二者是肾脏生理功能活动的两个方面,彼此依附为用。肾阴是机体阴液的根本,对机体起着濡润、滋养的作用;肾阳是机体阳气的根本,对机体起着温煦、化生的作用。二者相互依存、相互制约,共同维持其动态平衡。一方的偏盛或偏衰,必然累及另一方而导致平衡的失调。

❸主水。肾与肺、脾同司机体的水液代谢,是机体水液代谢的重要器官。《司牧安骥集》:“肾者,水为脏”,“肾为水海。”肾阳的气化作用能升清降浊,通过三焦将津液输布全身;通过膀胱将无用之水液变成尿液而排出体外。若肾阳不足,气化失常,就会引起水液代谢的障碍,从而发生水肿、腹水等症。

❹主纳气。由肺吸入之清气,必须纳藏于肾。肾气充足,摄纳正常,则能助肺行呼吸,使呼吸平顺调匀,故有“肺主呼气,肾主纳气”之说。肺司呼吸, 为气之本;肾主纳气,为气之根。肾气充足,元气固守于下,才能纳气正常。若肾气不足,元气不固,纳气失常,影响肺的肃降,即可出现动则气喘,呼多吸少的喘息证候。

❺主骨,生髓,通于脑。肾藏精,而精生髓,髓能充养骨骼,资生脑髓。肾精充足,骨髓生化有源,故骨骼坚固有力。若肾精亏虚,则骨发育不良,脆而无力。《活兽慈舟》:“肾华在齿。”《诸病源候论》“牙齿病诸候”:“齿是骨之所终,髓之所养。”所以,牙齿也有赖肾精的充养。肾精充足,牙齿坚固有力;肾精不足,则牙齿松动,甚至脱落。髓上达而聚于脑,故有“脑为髓之海”,“诸髓者皆属于脑”之说。临证中见到某些病畜头低耳耷,眼闭无神,对刺激反应迟钝等,往往也与肾精不足有关。

❻开窍于耳,司二阴。《司牧安骥集》“马师皇五脏论”:“肾者外应于耳。”听觉依赖肾气的充养,才能听力正常。肾虚可致听力减退,甚至耳聋,采用补肾的药物治疗,常能使听力恢复。肾还开窍于二阴(即前阴和后阴),前阴有排尿、生殖的作用,后阴有排粪的功能。临证中出现的尿频、尿少、尿闭以及垂缕不收(阴茎麻痹)、阳痿、久泄脱肛、阴虚便秘等症,有时可从肾论治。

肾kidney

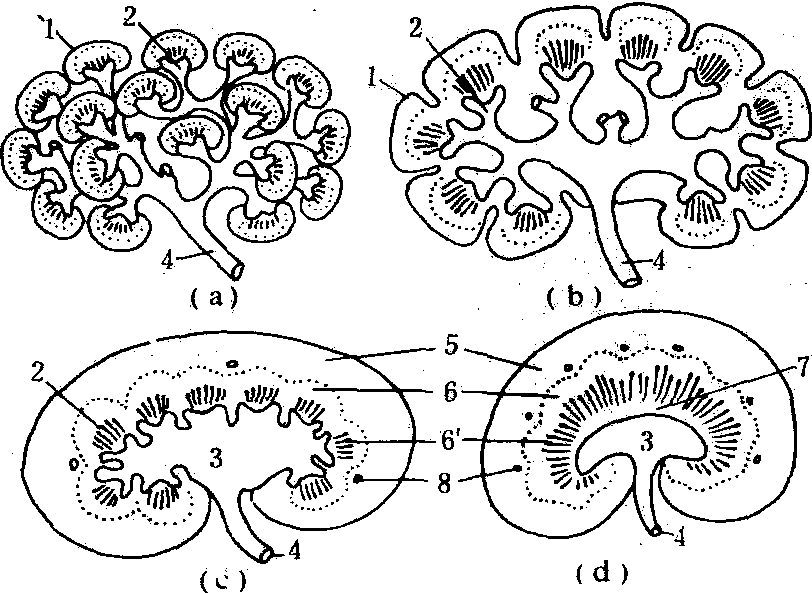

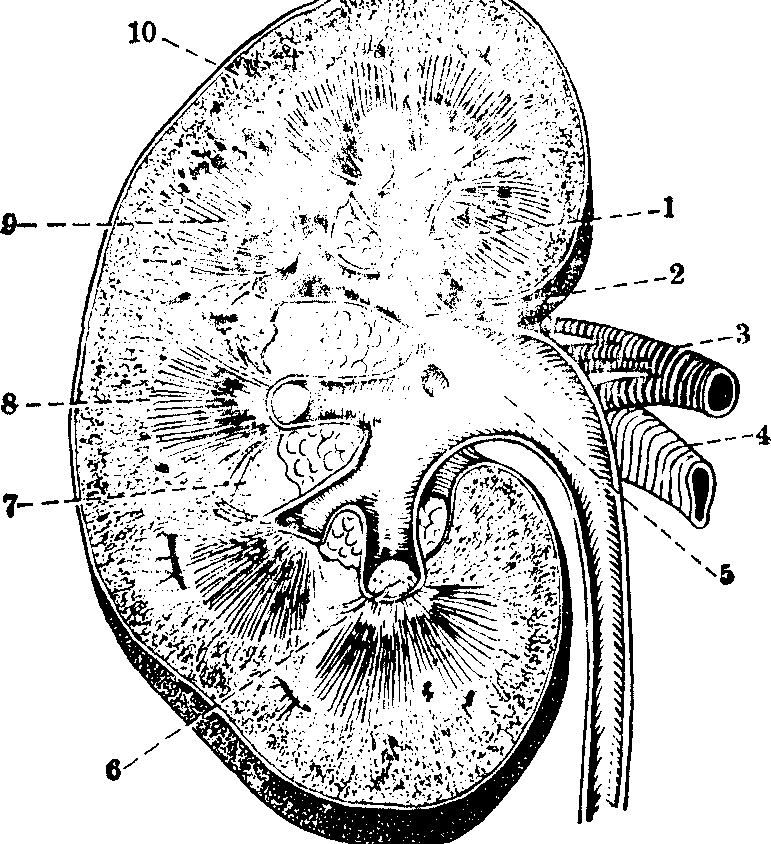

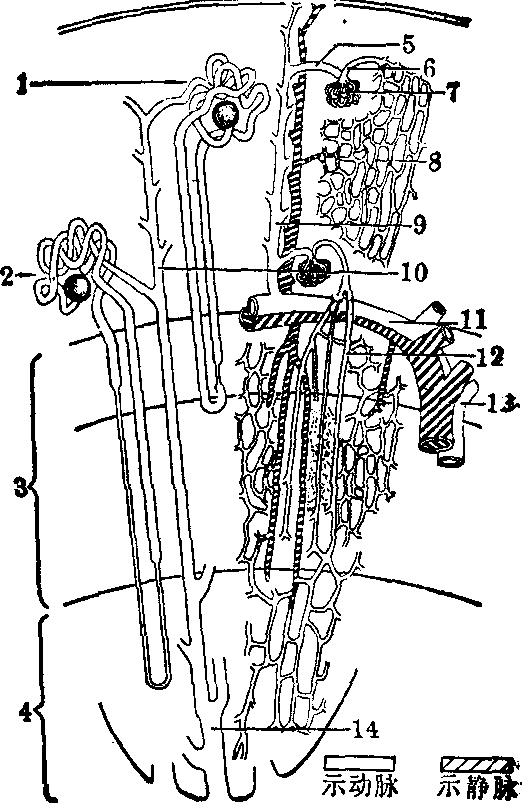

脊椎动物体内具有排泄作用并参与维持身体内环境恒定的重要器官。肾由无数上皮性小管构成,并具有丰富的血管。哺乳类成体的肾在脊椎动物系统发生上属于后肾(见泌尿系统),上皮性小管可分为泌尿部和排尿部两大段,前者又称肾单位,两者来源不同,但在尿的形成过程中都有重要作用。一般哺乳动物的肾在胚胎发生时形成若干锥体形的肾叶,尖端称肾乳头; 后来在有些动物有不同程度愈合,因而形成四种基本类型(图1):❶复肾,肾叶不愈合,见

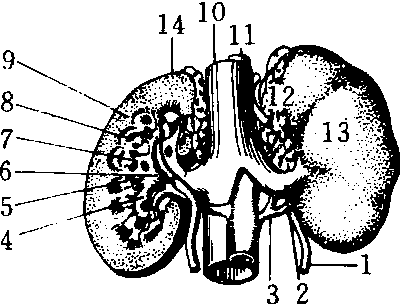

图 1 肾的类型模式图

(a) 复肾; (b) 有沟多乳头肾; (c) 光滑多乳头肾;(d) 单乳头肾

1. 肾叶; 2. 肾小盏; 3. 肾大盏; 3. 肾盂; 4. 输尿管;5. 肾皮质; 6. 肾髓质外带; 6. 肾髓质内带;7. 肾乳头;8. 云状血管切面

于海豚、熊等;

❷有沟多乳头肾,肾叶仅中部愈合,表面仍以沟分开,见于牛等;

❸光滑多乳头肾,各肾叶除乳头外已全部愈合,见于猪、人等;

❹光滑单乳头肾,肾叶完全愈合,乳头合并为总乳头,又称肾嵴,见于马、骆驼、羊、鹿和食肉兽等。有些低等哺乳动物如鼠和兔的肾只有一个肾叶,称单叶肾。

形态构造 哺乳类的一对肾位于腰部,在主动脉和后腔静脉两旁,褐色至深褐色; 一般为豆形,部分或全部埋于肾脂囊中,腹侧面覆盖有腹膜。肾的重量和占体重的百分率,因动物种类而有不同。肾的内侧缘有肾门,是血管、神经和输尿管等的进出处。肾外包有薄而致密并易剥离的纤维囊。肾实质的外周部为暗红色皮质,具有辐射状的髓放线; 髓放线之间称为皮质迷路,分布有小点状的肾小体。肾实质的深部为髓质,常分为若干肾锥体。每一肾锥体及其皮质部分,相当于一个肾叶。肾锥体与皮质相邻的部分颜色较深,为外带或称中间区; 其余部分为内带,色较淡而有辐射状纹。肾乳头上有许多小孔,为乳头管开口处,称筛区。单乳头肾的输尿管在肾门内扩大形成肾盂,包住肾总乳头;多乳头肾的则有分支形成若干肾小盏,包住每一肾乳头。

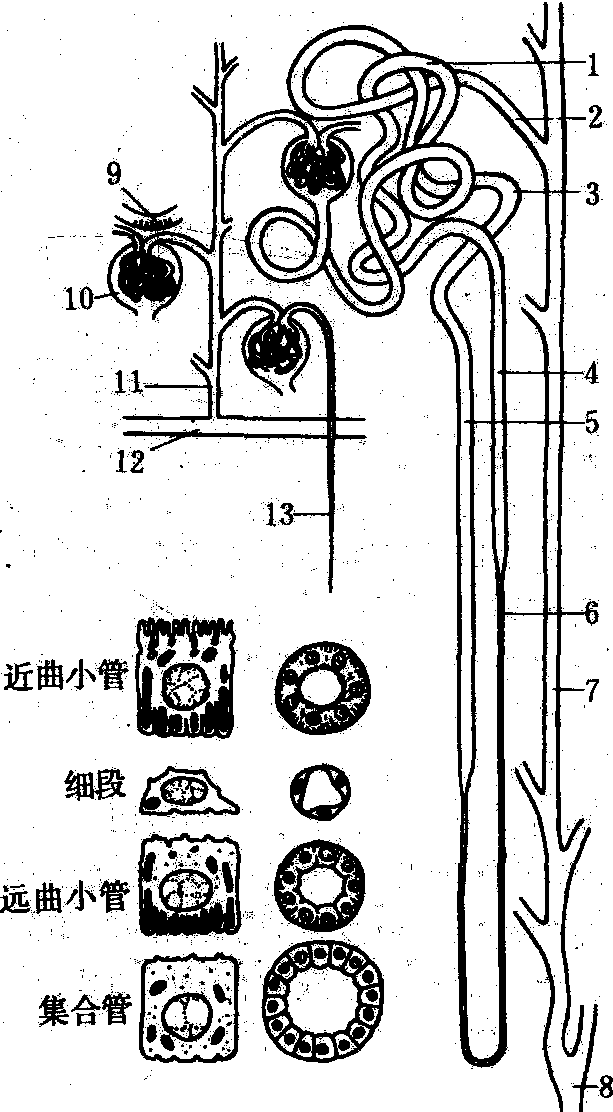

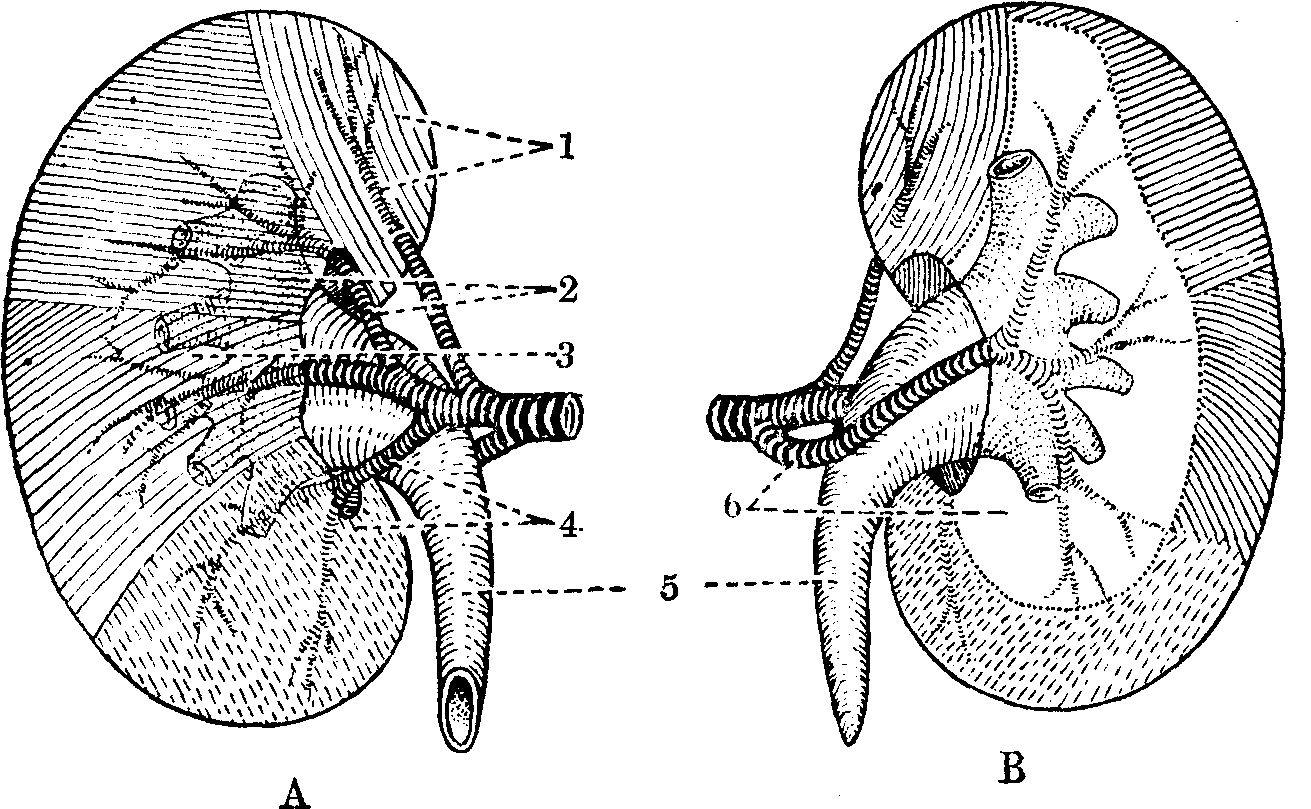

肾单位 为构成肾实质上皮性小管的泌尿部。数量巨大,如人每个肾有100~400万个。每一肾单位可顺次分为肾小体、近曲小管、亨利氏襻和远曲小管四部分(图2)。

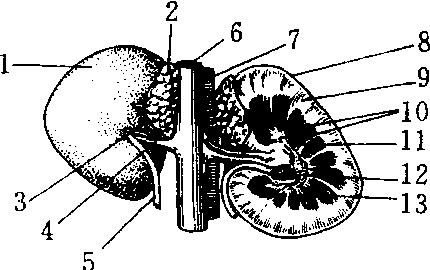

图 2 哺乳动物的肾单位

1. 近曲小管; 2. 连接管; 3. 远曲小管; 4. 近曲小管(直部); 5. 远曲小管(直部); 6. 细段; 7. 集合管; 8. 乳头管; 9. 致密斑; 10. 肾小体; 11. 小叶间动脉; 12. 弓状动脉; 13. 直小动脉

肾小体 由肾小囊和肾小球构成。肾小囊为双层球形囊,由肾小管的盲端膨大、凹陷形成,囊内包有一团毛细血管,称肾小球。囊的壁层(即外层)由单层扁平上皮构成。脏层(即内层)的上皮细胞则演变为特殊的足细胞,具有若干大的初级突起,再由初级突起发出许多小的次级突起,称为足突,贴附在肾小球的毛细血管基膜上。相邻细胞的足突彼此相嵌,而以宽约2.5nm的裂隙分开,称滤过裂隙; 裂隙上封闭有厚仅5~6nm的裂隙膜,类似有孔毛细血管上的隔膜。肾小囊的壁层与脏层间为狭小的囊间隙,在肾小体的一端(尿极)与肾小管相通。肾小球的在肾小体的另一端(血管极)有一支输入小动脉进入肾小囊,分成数支,再形成一些毛血管襻,盘曲为肾小球,最后汇合成一支输出小动脉出肾小体。肾小球的毛细血管属于有孔毛细血管,小孔直径50~100nm,数量较多,且大多无隔膜;有孔毛细血管、基膜和裂隙膜构成了滤过屏障。由于输入小动脉略粗于输出小动脉,因此肾小球中的血压较高; 在输入小动脉管壁中的平滑肌,收缩时可调节肾小球中的液体压力。这些都是肾小体超滤过作用的物质基础,超滤液称为原尿(见尿)。在肾小球的毛细血管襻间另有一种星形的系膜细胞,可能有支持和吞噬作用。

近曲小管 为肾单位中最长、最宽、最发达的一段,盘曲于肾小体邻近。管壁由单层立方上皮构成,细胞顶面具有发达的微绒毛,形成所谓刷状缘; 细胞间以许多侧突交错嵌合; 在细胞的基底面也形成许多突起交错相嵌,突起内含有长形线粒体,成为在光镜下见到的基底纹。近曲小管是将原尿中许多物质包括水分等重吸收的部位,此外还能排泄某些代谢废物和吸收入体内异物。此段也易受到疾病和有毒物质的影响。

亨利氏襻 为近曲小管从皮质的髓放线进入髓质后再折返皮质的部分,因此又称髓襻。呈发夹形,分为降支和升支,由三部分构成,即近曲小管直部、细段(又称中间段)和远曲小管直部。襻的长短因肾单位的肾小体所在位置而有不同。肾小体在皮质浅部的肾单位,襻只达髓质的外带,其细段很短,位于降支上;肾小体在皮质深部的肾单位,襻较长,达髓质的内带,其细段很长,参与形成降支和升支。两类肾单位的比例因动物种类而有不同,一般短襻的肾单位稍多。曲小管直部即襻的粗段由单层立方上皮构成,细段由单层扁平上皮构成。

远曲小管 为亨利氏襻升支入皮质后盘曲形成,较短; 与肾小体和近曲小管同位于皮质迷路内,最后以短的连接管与集合小管相接。管壁也由单层立方上皮构成,但仅有稀少的微绒毛,因而不形成刷状缘:细胞底部也形成基底纹。

远曲小管除重吸收Na+外,还分泌H+和NH3,对维持血液的酸碱平衡起一定作用。远曲小管的起始段在与肾小球输入小动脉相接触处,上皮细胞呈柱状,胞浆少而核排列紧密,形成所谓致密斑。

肾小球旁复合体 由肾小体血管极处的球旁细胞、致密斑以及邻近的球外系膜细胞 (又称极垫) 组成。球旁细胞是输入小动脉管壁中平滑肌演变成的 “上皮样”细胞,对输入小动脉压敏感,当其较低时能分泌肾素,通过一系列连锁作用,使肾小管主要是远曲小管增加对Na+和Cl-以及水分的重吸收,从而增加循环血量使血压升高。致密斑则是一种化学感受器,能感受远曲小管中液体的容量和钠离子含量,反映给肾小体并调节肾素的分泌。

肾排泄管 是肾实质排尿部的导管系统。第一段是许多短的弓形集合小管,与远曲小管相连续,另一端则陆续注入髓放线中的直形集合小管。后者下降入髓质并陆续汇合,至髓质的内带再汇集而成乳头管,开口于筛区。集合小管由单层立方至低柱状上皮构成,在脑垂体后叶产生的抗利尿激素影响下,能让水自由通过,促进水的重吸收; 由于肾髓质组织中较高的渗透浓度,原尿浓缩成为终尿。乳头管由单层柱状上皮构成。在发生上,肾实质的排尿部是与肾盏、肾盂和输尿管一起由中肾导管末段的输尿管原基即输尿管芽演生而来,再与泌尿部的肾单位一一接通。如未能接通,许多肾单位因积尿而呈囊状,称为多囊肾,属先天性发育障碍。

血液供应和神经支配 肾具有丰富的血液供应,血流量占心输出量20~25%,相当于每天每克肾组织有1 500毫升,远高于体内其他组织。肾动脉直接由主动脉发出,从肾门进入后分支为若干叶间动脉行于肾锥体之间,然后分支并折转为弓状动脉而行于髓质与皮质交界处。从弓状动脉上,垂直分出许多小叶间动脉进入皮质迷路,沿途发出一系列短的输入小动脉,入肾小体形成肾小球。在皮质外周部的肾小球的输出小动脉,又分支形成毛细血管丛,包绕皮质内的肾小管。而近髓质部的肾小球的输出小动脉,则形成直小动脉下降至髓质,然后急转成为直小静脉,折向皮质行,注入弓状静脉。直小血管的管壁很薄,直小静脉的内皮是有孔的,与亨利氏襻紧密邻接,它们对髓质中组织间液的高渗浓度的形成有重要作用。肾静脉除无与肾小球相当的静脉成分外,其他分支基本与动脉伴行,汇合后出肾门直接注入后腔静脉。

肾淋巴管在纤维囊和血管周围形成毛细淋巴管网。肾皮质内的肾小球无淋巴管,肾小管间则具有毛细淋巴管网。髓质内的毛细淋巴管以盲端起始于肾锥体尖端,走向皮质,注入与弓状血管伴行的淋巴管。肾淋巴管最后均经肾门出肾。

肾受自主神经支配。许多无髓神经纤维是来自交感神经的运动神经,分布于肾内的血管,并可能延伸到肾小球。迷走神经的副交感神经纤维也可能进入肾内。感觉神经末梢可见于肾血管、肾小球旁复合体和肾的间质内,肾纤维囊和肾盂也分布有感觉神经纤维。此外,肾小囊和肾小管则未见有神经分布。

肾盂和肾盏 为输尿管入肾门后扩大和分支形成,收集从肾乳头排出的尿液,注入输尿管。粘膜被覆变移上皮,固有膜为疏松结缔组织,有的动物如马分布有管泡状粘液腺。缺少粘膜下层。肌膜为平滑肌,在大动物如马和牛可分出内纵行肌、中环行肌和外纵行肌三层。外膜含有血管、神经和脂肪组织,在肾门处与肾纤维囊相连续。

肾

❶五脏之一。与膀胱相为表里。主藏精,包括生殖之精和五脏六腑之精,由于生殖之精是人类生育繁殖最基本的物质,故称肾为先天之本。《素问·六节藏象论》:“肾者主蛰,封藏之本,精之处也。”又主水,合三焦、膀胱二腑主津液,与肺、脾二脏同司体内水液代谢和调节,是人体水液代谢的重要脏器。《素问·逆调论》:“肾者水脏,主津液。”又主骨、生髓,有充养骨骼、滋生脑髓的作用,故骨、脑的生长发育和功能活动,取决于肾气的盛衰。《素问·痿论》:“肾主身之骨髓。”齿更发长,亦与肾气盛衰有关。肾寄命门之火,为元阴、元阳之所藏,有“水火之脏”、“阴阳之宅”之称。肾上连于肺,其脉上贯膈,入肺中,故亦主纳气。上开窍于耳,“肾气通于耳,肾和则能闻五音矣”(《灵枢·脉度》);下开窍于二阴,司二便。

❷推拿穴位名。见陈氏《小儿按摩经》。即肾经。见该条。《幼科推拿秘书·穴象手法》:“小指属肾,肾气通于耳,络联于小指,通目瞳人,手合谷穴,足大敦穴。”

肾kidney

脊椎动物及某些无脊椎动物维持体液平衡及排除代谢废物的器官。根据形态结构的不同可分为3种。

❶前肾。许多无脊椎动物、圆口类的少数种类,以及其他脊椎动物胚胎发育早期的肾。由弯曲细小的前肾小管构成,小管内端有肾口开口于体腔,外端连合形成前肾管。肾口有纤毛,能收集体液中废物,经前肾管排出体外。

❷中肾。圆口类的大部分种类、鱼类、两栖类以及爬行类以上的脊椎动物胚胎期的泌尿器官,由许多中肾小管构成,小管一端膨大,并包围血管球,形成肾小体,另一端连中肾管。尿液由血管球滤出,经中肾小管,由中肾管排出体外。

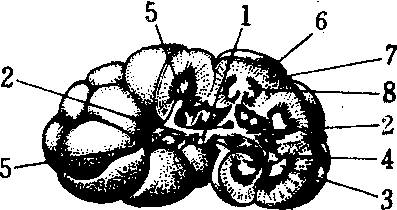

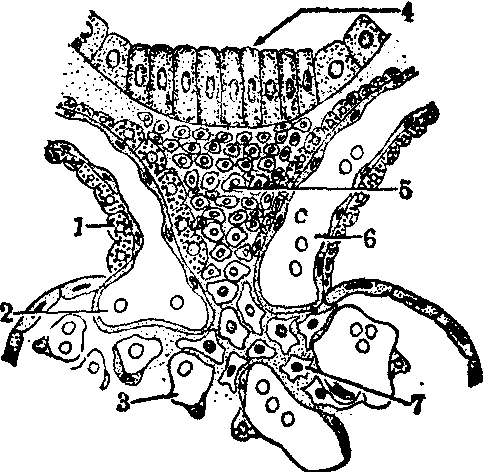

❸后肾。俗称腰子。爬行类、鸟类和哺乳类的泌尿器官。位于腰部之下,肾外有脂肪组织包裹,表层有结缔组织的薄膜,其内的肾实质可分为外周的皮质部和深层的髓质部。皮质部为肾小体和肾小管构成,髓质部由肾锥体组合而成,其尖端形成乳头,伸入肾盂,连通肾盂和输尿管,尿液由此通入泄殖腔,或直接通入膀胱。根据皮质部和髓质部合并程度不同,常把肾分为表面有沟多乳头肾(图1)、表面光滑多乳头肾(图2)、表面光滑单乳头肾如马肾、兔肾(见图3)等3种类型。肾除有维持体液平衡和排除代谢产物外,亦能排除药物及毒物,还能分泌肾素和促红细胞生成素。中兽医学认为肾为五脏之一,与肺同司机体水液的代谢,还能助肺行呼吸,并与生殖机能、脾胃的消化功能,以及骨和脑发育、听力、粪尿的形成排泄等都有关。

图1 表面有沟多乳头肾〔牛肾(部分剖开)〕

1.输尿管 2.集收管 3. 肾乳头 4. 肾盏 5. 肾窦 6. 纤维膜 7.皮质 8.髓质

图2 表面光滑单乳头肾〔猪肾(腹侧面,右肾剖开)〕

1. 左输尿管 2. 肾静脉 3. 肾动脉 4. 肾大盏 5. 肾盏 6. 肾盂 7. 肾乳头 8. 髓质 9. 皮质 10. 后腔静脉 11. 腹主动脉 12. 肾上腺 13. 左肾 14. 右肾

图3 表面光滑单乳头肾〔马肾(腹侧面,左肾剖开)〕

1.右肾 2.肾上腺 3.肾动脉 4.肾静脉 5.输尿管 6.后腔静脉 7 .腹主动脉 8.左肾 9.皮质 10.髓质 11.肾乳头 12.肾盂 13.弓状血管

肾

❶五脏之一。肾是藏精之所。它的功能表现为元气。生命的发生、发育到成熟、衰老的整个过程都受肾的主宰,故称先天之本。肾对脑、髓、骨、齿、发、耳有特殊的滋养作用。这几方面的病多从肾着手治疗。肾与呼吸系统也有关系,即所谓主“纳气”。肾与脾协同调节水液代谢和排泄。概而言之,肾的功能是多方面的,包括泌尿、生殖、内分泌、中枢神经、呼吸等系统的一些重要功能。

❷推拿部位名。

肾

肾位于脊柱两侧,左肾上端平第12胸椎上缘,下端平第3腰椎上缘;右肾上端平第12胸椎下缘,下端平第3腰椎下缘。肾门约平第1腰椎平面,距正中线约5 cm。肾可分为上下两端,前后两面和内外侧两缘。肾实质又可分皮质和髓质两部分。髓质形成15~20个肾锥体,2~3个肾锥体合成一个肾乳头。肾窦内有7~8个肾小盏,2~3个肾小盏合成一个肾大盏。

肾kidney

系生成尿液的器官。左、右各1,形似蚕豆,呈红褐色。平均重约150~200g。位于腰部后腹壁,脊柱两侧。左肾上端平第11胸椎,下端平第二腰椎;右肾上端平第12胸椎,下端对第三腰椎。肾分前、后两面,上、下两端,内、外两缘。外侧缘隆凸;内侧缘凹陷,称肾门,有肾动脉、肾静脉、肾盂、淋巴管、神经出入。肾分皮质、髓质、肾盂等部。肾的上端有肾上腺,外面被以腹膜。机体的代谢产物尿素、尿酸、无机盐及多余的水分主要由肾排出,对机体的新陈代谢十分重要。肾的疾病比较多,尤以急、慢性肾小球肾炎的多见;肾盂肾炎、肾结核、肾结石、肾囊肿、肾硬化、肾功能衰竭等亦较多见且重要。

肾

分泌尿液的器官,位于腹膜后脊柱两旁,形如蚕豆。外层有肾被膜,肾分皮质和髓质两层,内侧凹陷处是肾门,为动、静脉、淋巴管、神经及输尿管的出入处,肾门向内是肾盂和肾盏。血流经过肾小体血管球时,血浆内除蛋白质以外的水和其他物质被过滤入囊腔内,称为原尿,通过肾小管重吸收后形成尿液,然后,经输尿管、膀胱、尿道而排出体外。

肾

五脏之一。与膀胱相表里。主要功能是:1.主藏精。指肾有封藏精气的功能。肾所藏的精气包括“先天之精”和“后天之精”,是人体生长、发育和生殖的基本物质。故称“肾为先天之本”。2.主水液。肾通过其气化功能来调节体内津液的输布和废液的排泄,推持水液代谢平衡。3.主纳气。指肾有摄纳肺所吸入的清气,防止呼吸表浅的作用。4.主骨生髓,其华在发。肾的精气有充养骨骼,滋生脑髓的作用。“齿为骨之余”,齿更发长,亦与肾气盛衰有关。5.肾气通于耳。肾与耳有内在联系。肾中精气充盈,髓海得养则耳的听觉灵敏。6.肾开窍于二阴。二阴,指前阴、后阴。排尿、排便及生殖功能与肾的气化,肾精的充盈密切相关,故有“肾司二便”之说。7.肾的经脉为足少阴经,与足太阳膀胱经相表里。

肾腎shèn

肾脏,俗称“腰子”,是人和动物分泌尿液的主要器官。

肾kidney

是一对泌尿器官。长11~12cm,宽约5.5cm,左肾狭长,右肾宽短。其内缘中部的凹陷称肾门,位于腹膜后方、脊柱两侧。左肾上端平第11胸椎下缘,下端对第2腰椎下缘;右肾略低。

肾shèn

❶五脏之一。与膀胱相表里。其主要功能: 主藏精, 为先天之本。主水, 合三焦、膀胱二腑, 主津液, 与肺、脾两脏共同参与体内水液的代谢和调节, 为人体水液代谢的重要器官。肾合骨。精能生髓, 髓通于脑。脑、髓、骨的生长和功能与肾气有密切关系。因此牙齿和头发的生长、脱落, 均与肾气盛衰有关。肾气盛, 则齿更发长; 肾气衰, 则发堕齿槁。肾寄命门之火, 一水一火, 有“水火之脏” 之称。肾上连肺, 为元气之根, 主纳气。上开窍于耳, 下开窍于二阴, 司二便。

❷推拿部位名, 见肾经条。

肾

肾是成对泌尿器官,每肾可区分为上端和下端、前面和后面以及内侧缘和外侧缘。内侧缘中部凹陷,称为肾门,肾血管、肾盂、神经和淋巴管经此出入。它们聚集成束,组成肾蒂,其排列顺序由前向后依次为静脉、动脉和肾盂。肾蒂的上下高度约2~2.5cm;肾血管变异时,蒂的高度亦有变动,这对肾切除时结扎肾蒂不利。自肾门向肾内深陷的腔称为肾窦,内含出入肾门的结构和大量脂肪组织。成人肾平均长约10cm,宽约5cm,厚约4cm。左肾较长、窄而较厚;右肾较短、宽而稍薄; 肾平均重约130~150g。肾的大小有个体差异,男性较女性稍大且重。小儿的肾相对地较大,两肾重量相当于体重的1/140,而在成人则为1/170。

肾的位置和体表投影 肾位于脊柱两侧,一般左肾在第12胸椎上半与第3腰椎上半之间; 右肾在第12胸椎下半与第3腰椎下半之间,较左肾约低半个椎骨的高度。两肾上端倾向脊柱,距正中线平均约4cm,下端向外侧倾斜,距正中线平均约5.5cm。肾长轴延长线与正中矢状面所成的夹角为倾斜角,约16°~18°。肾下端距髂嵴最高点约2.5~5.5cm(图1)。肾的位置有个体差异,也随体位和呼吸运动而有变化。一般地说,在女性稍低于男性;在儿童低于成人,婴儿肾低达髂嵴附近; 在瘦长型人低于矮胖型人。在站立位较仰卧位为低。深呼吸时,肾上下移动的范围约1~2cm。肾的体表投影: 仰卧位时在前面,肾上端位于胸骨体下端平面与幽门平面之间的中点处; 肾下端位于幽门平面与结节间平面之间的中点

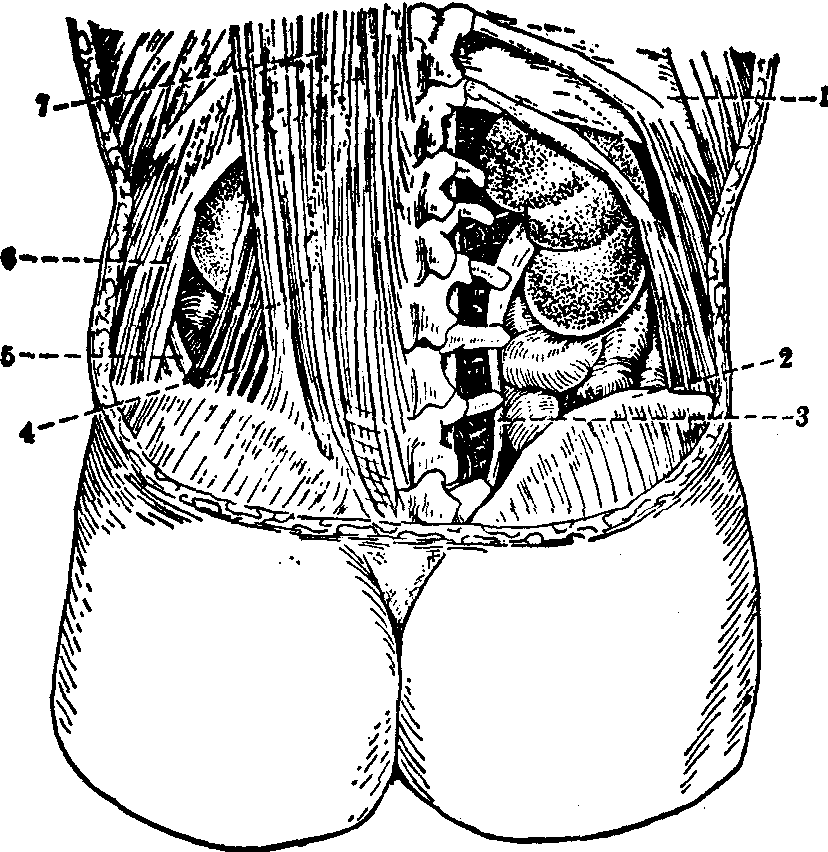

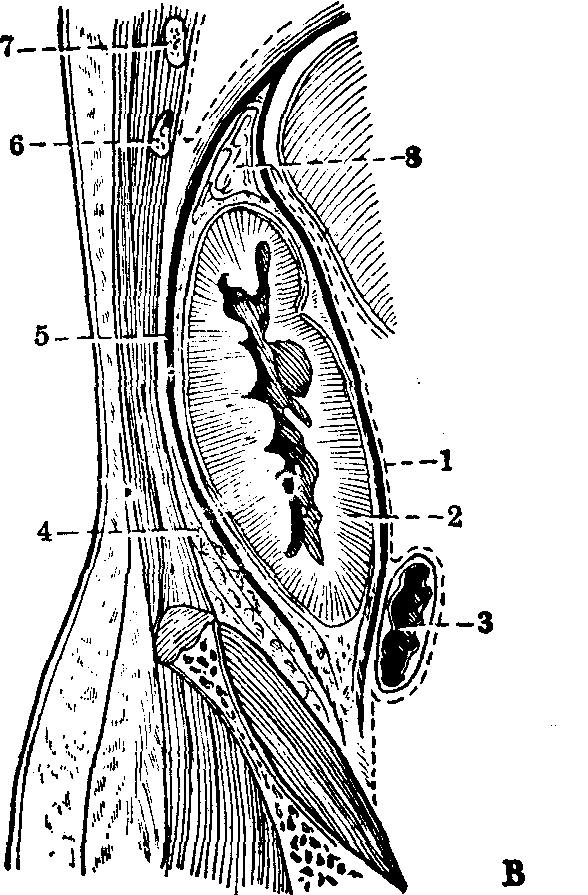

图1 肾的位置(后面观)

1.胸膜2.髂嵴3.输尿管4.腰方肌5.腹内斜肌 6.腹外斜肌 7.骶棘肌

肾的被膜 肾的被膜由内向外依次为纤维囊、脂肪囊和肾筋膜。肾纤维囊是肾的固有膜,薄而坚韧,由胶原纤维、少量弹性纤维及平滑肌构成,紧贴肾表面,正常情况下,易于剥离,病变时则多与肾粘连。脂肪囊由脂肪组织构成,在肾周缘增厚,尤其是肾后面和下端更为发达,并经肾门入肾。脂肪囊富弹性,具有固定肾和保护血管的作用。拍摄X线平片时,因脂肪吸收X线量少,故可显示肾的轮廓,但稍有扩大。肾筋膜(Gerota筋膜)由腹膜下筋膜形成。在肾外侧缘分为前后两层分别经肾和肾血管前、后方,延向内侧,前层在腹主动脉和下腔静脉前方与对侧者相续,后层与脊柱前方的结缔组织融合; 向上,前后两层在肾上腺上方融合,续于膈筋膜;向下,两层分开,前层逐渐消失于髂窝的腹膜下筋膜,后层与髂筋膜融合,两层间的间隙内有输尿管通过。在肾的内侧缘处还有一深层筋膜连结前后两层,虽有肾血管贯穿此层,仍使两侧肾筋膜间隙不完全相通,故一侧肾有渗出液,可能不影响对侧,但从一侧进行肾旁注射时仍可流至对侧。肾筋膜由许多纤维小梁贯穿脂肪囊连结纤维囊,在近肾下端处更为坚强。肾筋膜与腰方肌及腹横肌之间还有大块脂肪组织,称肾旁脂体(图2)。

肾由被膜、肾蒂、腹压以及邻近器官等固定于正常位置,如肾被膜发育不良或其他原因,肾向下方移动过度,就形成肾下垂。肾下垂时,如肾长轴方向发生改变,往往

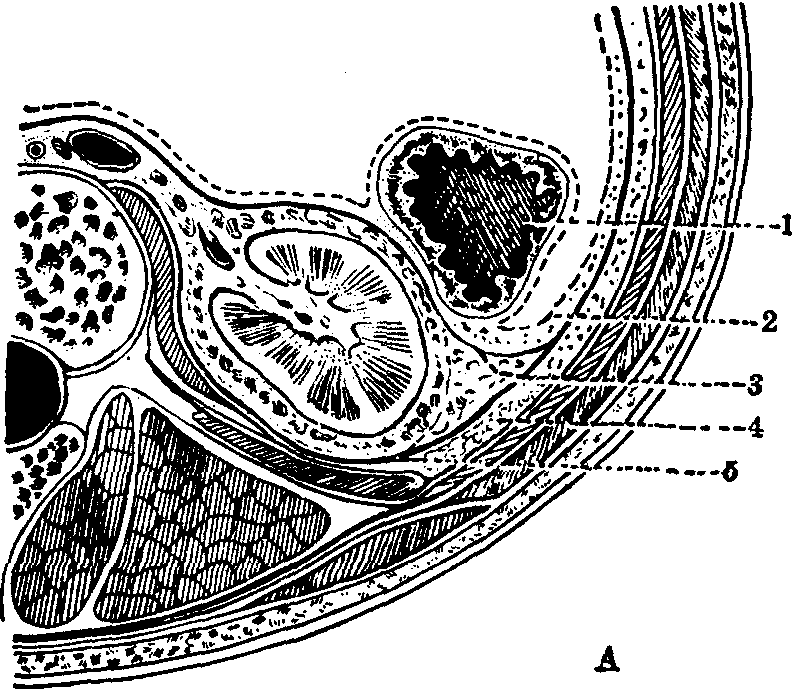

图2 肾的被膜

A.水平断面 1.升结肠 2.腹膜3.肾筋膜前层及脂肪囊 4.肾旁脂体 5.肾筋膜后层

B.矢状切面 1.腹膜 2.右肾断面 3.结肠右曲 4.肾旁脂体 5.肾筋膜后层 6.第12肋 7.第11肋 8.右肾上腺

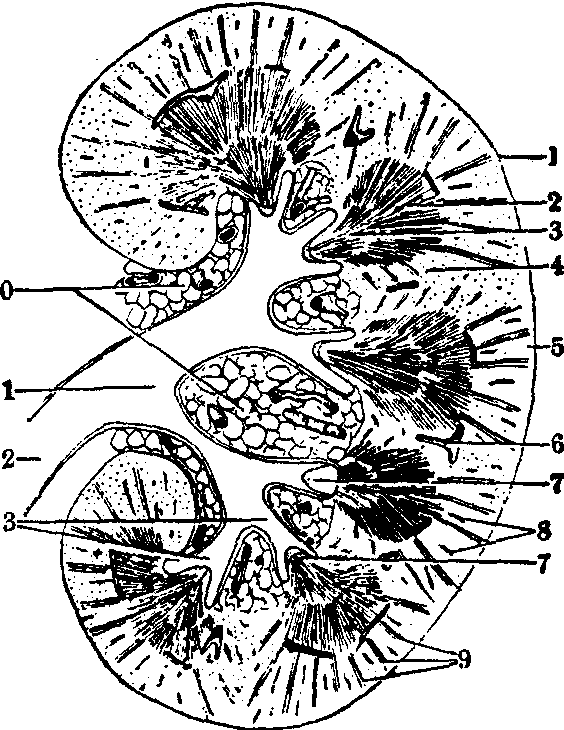

肾的构造 在肾的额状切面可见到表层的肾皮质和深层的肾髓质以及肾窦内的肾盏等结构(图3)。肾皮质厚约4~5mm,呈红褐色,主要含有肾小体和肾小管。肾髓质颜色较浅,主要含有部分肾小管和集合管,形成15~20个圆锥形的肾锥体。肾皮质伸入肾锥体间的部分称为肾柱。肾锥体的底朝皮质,叫做锥体底;尖端朝窦,称为肾乳头,突入肾小盏内。肾乳头有时由2~3个肾锥体的尖合成,故肾乳头数少于肾锥体,约5~11个,多数为8个。肾锥体内的集合管连结成约8条乳头管 (Bellini管),经乳头孔开口于肾乳头尖的筛区,尿液经此流入肾小盏。肾乳头为锥形时,乳头管全呈裂隙状开口,具有瓣膜样作用,可防止肾小盏内的尿液逆流,有时几个肾乳头汇合在一起,其筛区呈杯状。如乳头管垂直呈裂口状开口于杯底,当肾盂内压力升高时,裂口不能闭合,尿液可逆流入肾实质。一个肾锥体及其相邻的皮质合称肾叶,在胚胎期,肾表面有分隔肾叶的肾裂,故肾呈分叶状,一岁以后,肾裂逐渐消失,但有时成人肾仍保留着分叶状态。

图3 肾的额状切面

1.肾小盏 2.肾大盏 3.肾动脉 4.肾静脉 5.肾盂 6.肾乳头 7.肾柱 8.肾锥体 9.肾髓质 10. 肾皮质

肾小盏为杯状管,包绕肾乳头,每肾约7~8个,相邻肾小盏汇集成2~3个肾大盏,大盏再汇合成一个漏斗形的肾盂,续接输尿管。肾盂有三型: 成熟壶腹型,肾盂为漏斗状,具有肾大盏和肾小盏,占83.5%;胚胎壶腹型,无肾大盏,肾小盏直接开口于肾盂,占11%;分支型,缺少完整肾盂,肾大盏直接移行于输尿管,占4.5%,其余为过渡型。多数(69%)肾盂部分位于肾窦内,部分位于肾门外,少数(27.5%)完全位于肾窦内,极少数(3.5%)则完全位于肾门之外。肾盂的容量在成人约5~11ml。肾盏和肾盂均由粘膜、肌层和外膜构成。肌层包括内纵层和外环层。肾小盏的外环肌绕肾乳头底呈螺旋状排列,形成一环,其周期性收缩具有挤压肾乳头促进尿液外溢的作用。

肾的血管 肾动脉多为单支(83%),约在第1~2腰椎的椎间盘平面发自腹主动脉,横行向外,经肾门入肾。通常在肾外分成两条初级干,每干再分为二级支,节段性地分布一定区域的肾实质,彼此间无吻合,因而可将肾分成若干肾段; 布于肾段的二级支称肾段动脉。肾段动脉通常为5支,每肾相应地分成5段,即: 上段,位于肾上端前部大部分和后部小部分;上前段,位于肾上部前面和后面近外侧缘部;下前段,位于肾下部前面和后面近外侧缘部;下段,位于肾下端前部大部分和后部小部分;后段,位于肾后部中央区域。肾段动脉的发起与肾动脉初级干的形式有关。最常见的是肾动脉分成前、后干(65.7%),前干分成上段动脉、上前段动脉、下前段动脉和下段动脉,布于肾前部和后部小部分;后干为后段动脉,布于肾后部(图4,彩图6)。上段和下段动脉的数目、起源和分布范围常有变异。熟悉这种位置关系有助于手术时迅速确定肾段动脉。根据肾段动脉的分布,肾后部距外侧缘1cm处缺乏较大血管,称为乏血管带,沿此带纵行切开肾,出血较少。此外,在肾前部沿肾段动脉之间作放射形切口,也可避免损伤较大的血管。发自肾动脉或腹主动脉的动脉,多数经肾上端,少数经肾下端或其他部位进入肾 (不经肾门),独立供应一定区域的肾实质,实际上它们是肾段动脉。这种动脉的出现率为33~42%,肾手术时不能误伤,以免引起肾段的缺血和坏死。肾内毛细血管最后汇集成肾静脉,成直角注入下腔静脉。肾内静脉无节段性,彼此形成广泛的拱形吻合。淋巴引流见“肾的淋巴管”条。

肾的神经 肾由肾丛分支支配。交感神经节前纤维来自脊髓胸11~腰2段,多数在腹腔神经节和主动脉肾神经节换元,少数与沿肾血管排列的节后神经元形成突触;节后纤维经肾丛围绕肾动脉及其分支入肾,布于肾血管、肾小体和肾小管,其机能是血管运动性的,刺激后可引起血管收缩,导致肾小球滤过作用降低和少尿。迷走神经发出副交感纤维至肾丛,节后纤维可能布于肾盂和输尿管,而不至肾实质。来自肾盂和输尿管上部的感觉纤维 (主要是痛觉纤维)经内脏神经传入脊髓胸10~12段;肾血管外膜内可能也有传入纤维分布。

肾的变异和畸形 肾在发生过程中可出现数目、形态和位置等方面的变异和畸形,最常见者为:

❶肾缺如:双侧性或单侧性。前者极少见,常在出生时或生后不久死亡;后者在临床尸检的出现率约1/1286,生前多无症状,无从查出。肾缺如常伴有输尿管缺如或遗留残迹,是由于输尿管芽和后肾组织完全不发育所致。

❷双肾和双输尿管: 肾为狭长形,表面无裂隙,但肾盂明显分开,输尿管可部分或完全分开。低位肾盂和输尿管的形态以及开口于膀胱的位置正常。高位肾盂小,输尿管细长,与低位输尿管交叉后,开口于低位输尿管口的下方或内侧(We-gert Meyer法则);有时发生异位开口,在男性可开口于尿道前列腺部、精囊腺、射精管或输精管;在女性可开口于尿道、阴道或阴道前庭。双肾完全分离者称为额外肾,极少见,此类异常是由于输尿管芽分支所致。

❸蹄铁形肾: 两侧肾下端相互融合而成(极少为上端)。融合处称为峡,可为肾实质或结缔组织,常位于腹主动脉分叉之上。输尿管较短,行经峡的前方;肾血管也常有变异。此异常是胚30~40天时,两侧肾胚基一端融合所致,出现率约为1/1000。

❹多囊肾: 为两侧肾实质内有许多大

图4 肾段动脉及肾段(A前面 B后面)

1.上段动脉及上段 2.上前段动脉及上前段 3.下前段动脉及下前段 4.下段动脉及下段 5.输尿管 6.后段动脉及后段

❺异位肾: 肾位于骨盆上口或髂窝内,也可越过中线至对侧。可能是由于胚胎期血管的遗留阻碍肾上升到正常位置,或输尿管芽位置异常所致。

肾

肾是体内重要的泌尿器官,呈豆形,长10~12cm,宽5~6cm,厚3~4cm,内缘凹陷为肾门,肾的血管、淋巴管、神经和输尿管由此出入。肾表面包有致密结缔组织组成的被膜,正常时此膜易从肾表面剥离,但在肾有慢性炎症时可与肾实质粘连。肾实质分为皮质和髓质两部分(图1)。皮质大部分位于肾周围部,呈红褐色,内有肉眼可见的细小红色点状颗粒,为肾小体。深部为髓质,约占肾实质的2/3,呈淡红色条纹状,由6~18个肾锥体构成。肾锥体底部向外,与周围的皮质相连;尖顶部向内,伸入肾小盏,称为肾乳头。每个肾乳头有10~25个肾乳头孔,是乳头管的开口所在,形似筛状,故名筛区。肾实质所产生的尿液即由此孔流入肾小盏。位于肾锥体之间的皮质称为肾柱。每个肾锥体及其周围的皮质,称为一个肾叶。髓质的条纹状结构从肾锥体的底部呈辐射状伸入皮质,称为髓放线,髓放线之间的皮质呈颗粒状,称皮质迷路。每个髓放线及其附近的皮质迷路组成一个肾小叶。肾髓质可分为内、外两区。外区较宽,条纹较密,染色较深。髓质外区又分为较厚的内带和较薄的外带。髓质内区较窄,条纹较稀,染色较浅,在近乳头处染色更浅,且有光泽。肾实质内主要由大量泌尿小管构成,它包括肾单位和集合小管。在这些小管之间有少量结缔组织组成的肾间质和血管等。小管的主要功能是形成尿液,并能通过改变尿量、回收和排出一些电解质,以维持体内水盐代谢平衡。此外,肾脏还能分泌一些具有生物活性的物质,从而对体内某些生理功能起一定的调节作用。

图1 肾纵切面示意图

1.被膜 2.髓质外区 3.髓质内区 4.肾柱 5.皮质迷路 6.叶间血管 7.肾乳头 8.小叶间血管 9.髓放线 10.肾窦内脂肪组织 11.肾盂 12.输尿管 13.肾盏

肾盏和肾盂是排尿管道的起始段,位于肾窦内。它们管壁较薄,结构简单。肾盏的上皮与乳头管上皮相连,是仅有2~3层细胞组成的变移上皮,周围有少量环行平滑肌,收缩时能协助从肾中排尿。肾盂的变移上皮有3~4层细胞,平滑肌可分内纵和外环二层。

肾的结构 肾表面有致密结缔组织组成的被膜包被。肾实质由许多泌尿小管组成。这些小管之间有由结缔组织构成的间质,其中有丰富的血管。泌尿小管分为肾单位和集合小管。肾单位是肾的功能单位,其全长可分为形态不同的几段,每段的结构不同,各分布于肾皮质和髓质的一定部位。集合小管是不分支或有分支的直管,通连一或多个肾单位。肾内的血管有一定的分支样式,各个分支也分布于肾的一定部位。

肾单位和集合小管 肾单位是形成尿液的结构和功能单位,长约50~70mm,可分为肾小体和肾小管两部分(图2)。肾小体是肾单位的起始部,位于肾的皮质迷路中,由血管球和肾小囊两部分组成。血管球,又称肾小球,是由毛细血管蟠曲而成。在毛细血管间有少量间质称血管系膜,由系膜细胞(又称球内系膜细胞)和基质组成。肾小囊是肾小管的盲端膨大凹陷而成的双层囊。两层之间的腔隙称肾小囊腔。当血液流过血管球毛细血管时,血浆内的物质(除血球及大分子物质外),均能滤入肾小囊腔,成为原尿。肾小管与肾小体相连接,其起始段蟠曲行走于肾小体附近,称近端小管曲部,随即从髓放线直行入髓质,称近端小管直部,它在伸入髓质后管径突然变细,称为细段,细段可短可长,当管径又增粗后,称远端小管直部,直部离开髓放线后,又蟠曲行走于皮质迷路的肾小体附近,称远端小管曲部。近端小管直部、细段和远端小管直部三者构成U形的襻,称为髓襻(或Henle襻)。髓襻中从皮质伸向髓质的一段称髓襻降支,由髓质返回皮质的一段称髓襻升支。远端小管曲部的末端汇合于集合小管,后者于乳头孔开口于肾小盏(见表)。原尿经过肾单位各段管道时,其中营养物质、无机盐和大量水分被重吸收;同时还有些大分子代谢产物不能由肾小球滤过者,则可由肾小管分泌入原尿。尿液经集合小管加以浓缩或稀释,最后成为终尿排入肾小盏(参见“肾单位”、“集合小管”条)。

图2 肾单位、集合小管和血管分布示意图

1.皮质肾单位 2.髓旁肾单位 3.髓质外区 4.髓质内区 5.入球小动脉 6.出球小动脉 7.血管球 8.球后毛细血管 9.小叶间动脉 10.直集合管 11.弓形动脉 12.直小动脉 13.叶间动脉 14.乳头管

泌尿小管的组成

肾小球旁器 由球旁细胞、致密斑和球外系膜细胞组成,三者在肾小体血管极处排成三角形。入球小动脉和出球小动脉构成三角形的两边,致密斑构成三角形的底边,球外系膜细胞居三角形中心(图3)。

图3 肾小球旁器示意图

1.球旁细胞 2.入球小动脉 3.毛细血管 4.致密斑 5.球外系膜细胞 6.出球小动脉 7.球内系膜细胞

(1)球旁细胞: 是入球小动脉壁上的平滑肌细胞衍化而来。当入球小动脉进入肾小体血管极时,其管壁上的平滑肌纤维变态成为上皮样细胞,称球旁细胞。它与普通平滑肌细胞不同,细胞体积增大,切面呈立方形或多边形。核较大,圆或卵圆形,着色浅。细胞质丰富,呈弱嗜碱性,肌原纤维少,粗面内质网和核糖体丰富,高尔基复合体发达,胞质内充满许多PAS阳性的特殊分泌颗粒,其大小约10~40nm,圆形或椭圆形,有时可连成团块状。

用荧光免疫法测定颗粒内含有肾素。肾素在肾内的浓度随着不同的部位而有差异,在被膜下肾单位中,其入球小动脉壁上的球旁细胞数量较多,细胞内颗粒多,分泌肾素也多。由于球旁细胞所在处的血管内弹性膜消失,球旁细胞与血管内皮直接接触,故肾素在球旁细胞内合成后,大部分直接释放入小动脉管腔内,小部分进入肾内淋巴管道。肾素能使血管中的血管紧张素原(属α2球蛋白)转变为血管紧张素Ⅰ,后者经肺转化为血管紧张素Ⅱ,能使血管收缩,血压升高,还能刺激肾上腺皮质球状带分泌醛固酮等作用。根据近代研究发现,出球小动脉壁上的平滑肌细胞亦可有上皮样变。在做肾上腺切除实验时,不仅在入球小动脉壁上的球旁细胞内颗粒增多,而且在出球小动脉壁上的上皮样细胞的颗粒亦增多,这说明出球小动脉壁上的上皮样细胞亦与肾素分泌有关。

(2)致密斑: 远端小管接近肾小体血管极一侧的上皮细胞由立方形转变为排列紧密的高柱状细胞,这些增高的上皮在管壁上形成一个椭圆形隆起,称致密斑,其直径为40×70μm。细胞染色浅,核椭圆形,排列较紧密,常位于细胞上部。高尔基复合体位于细胞的基部。基部有不发达的基底褶,并有突起伸至球旁细胞。一般认为致密斑是化学感受器,可感受远端小管内尿液钠离子浓度的变化,从而调节球旁细胞分泌肾素。当尿液内钠离子浓度降低时,则促进球旁细胞肾素分泌增加。

(3)球外系膜细胞: 是位于血管极入球小动脉和出球小动脉之间的一群细胞,又称极垫,它与球内系膜细胞相连。细胞体积较小,胞质色浅,细胞表面有突起,细胞器极少,有时有分泌颗粒。其功能尚不清楚,有人认为它的功能与球旁细胞相似。

肾间质 肾小管和血管之间夹有少量的结缔组织,称为肾间质。肾间质的量由皮质向髓质逐渐增加,肾锥体乳头处的乳头管间有丰富的肾间质。肾间质由细胞、纤维和基质组成。基质内含有组织液和酸性粘多糖,后者能吸附大量的盐和水,在水和离子的渗透调节中起重要作用。组织液中含有从肾小管重吸收的水、盐类等物质。肾间质中的细胞有成纤维细胞、巨噬细胞和肥大细胞等。正常人肥大细胞很少,在病理情况下增多。

在肾髓质的间质中,还有特殊的结缔组织细胞,称间质细胞。细胞呈长形并有突起,其长轴与肾小管相垂直,排列成“梯样”。细胞内含有发达的内质网和高尔基复合体,较多的脂滴和少量溶酶体。目前认为间质细胞可能有下列的功能:

❶产生前列腺素(PGE2和PGA2等):间质细胞内含有前列腺素合成酶,可使细胞内脂肪小滴中前列腺素的前身物质如甘油酸酯、长链脂肪酸和胆固醇等转变为前列腺素。PGE2和PGA2能抑制血管平滑肌,使血管扩张,血压下降;

❷吞噬功能: Bulger (1966)在大鼠腹膜内注射台盘蓝后,在肾髓质间质细胞的溶酶体中见到被吞噬的台盘蓝;

❸参与形成肾间质内的基质;

❹具有收缩能力,可促进尿液浓缩。

肾的血管、淋巴管和神经 肾的血管丰富,血液循环量很大,其中大部分血液供应皮质,小部分血液供应髓质外区,少量血液供应髓质内区。故通常所说的肾血流量,主要指肾皮质的血流量。肾动脉由腹主动脉垂直分出,在肾门附近分为前后两支,前后支的分支称为叶间动脉,在锥体间的肾柱中行走。叶间动脉在锥体底部沿髓质与皮质交界处分支,成为与肾表面平行的弓状动脉(图2)。弓状动脉以规则的间距发出分支呈放射状进入皮质迷路,为小叶间动脉。少数小叶间动脉也可由叶间动脉分出。在小叶间动脉走向皮质表面时,沿途向两侧分出许多侧支,称入球小动脉,进入肾小体。每条入球小动脉可供应一个或几个肾小体。入球小动脉进入肾小体形成血管球,血管球毛细血管再汇成出球小动脉。出球小动脉出肾小体后,分支成毛细血管,分布于相应的肾小管周围,称为球后毛细血管网,然后汇合成小叶间静脉,汇入弓形静脉,再汇合为叶间静脉,经肾静脉离开肾脏。另外,小叶间动脉的末端分支进入肾被膜,在被膜下及皮质表面形成毛细血管网,然后形成小静脉网,汇入小叶间静脉。这种被膜下小静脉网,从肾表面看象星形,所以称星形静脉。

不同部位的肾单位,血液供应有差异。皮质浅层的肾单位,其肾小体的入球小动脉口径比出球小动脉粗,出球小动脉所分出的球后毛细血管网几乎全部分布于皮质的肾小管周围。皮质中层的肾单位,其出球小动脉所分出的球后毛细血管行向肾小管的两端,并围绕在肾小管周围。髓旁肾单位的入球小动脉和出球小动脉的口径并无明显差异,甚至入球小动脉的口径比出球小动脉细。有的髓旁肾单位的入球小动脉与出球小动脉直接连续,血管球内的毛细血管来自入球小动脉的分支。髓旁肾单位的出球小动脉离开肾小体后,分出二种小血管,一种是球后毛细血管,环绕于邻近肾小管周围;另一种是直小血管。直小血管降入髓质,然后在髓质的不同深度又直行上升返回,汇入小叶间静脉或弓形静脉,因此在髓质内形成许多U形血管襻。血管襻的长短与相应髓襻的长短相似。越近锥体底部直小血管数目越多,在近乳头部则少。血管襻的降支为动脉支,称直微动脉; 升支为静脉支,称直微静脉,其管壁结构与毛细血管相似。直小血管主要来源于髓旁肾单位血管球的出球小动脉,也可来自小叶间动脉和弓形动脉。这些直小血管与髓襻、集合小管紧密平行排列,是尿液浓缩的结构基础。髓襻沿途不断向间质运送少量钠离子,形成一个由外髓向内髓递增的渗透压梯度。这种渗透压梯度的存在,使尿液不断浓缩,直小血管内的血循环随之形成一个逆流交换系统,使肾髓质内的渗透压梯度保持恒定。

肾的淋巴管分为二组,一组为被膜淋巴管丛,另一组为肾实质内淋巴管丛。肾实质内淋巴管丛包围在肾小体和肾小管周围,沿血管径路汇成小叶间淋巴管、弓形淋巴管和叶间淋巴管,最后经门淋巴管出肾门。肾被膜淋巴管的分支可与肾实质的淋巴管吻合,也可与邻近器官的淋巴管吻合。

肾的神经来自肾丛,为大量交感神经纤维和少量迷走神经纤维,伴随肾动脉入肾实质,分布于肾血管、肾小球旁器及肾间质中。至于肾小体和肾小管有无神经支配,尚有争论。一些学者主张在肾小体内无神经支配,因为移植的肾失去神经支配后,仍能执行生理功能。另一些学者用实验证明,肾小体和肾小管都有神经支配。故尚待进一步研究。

肾

肾在中医脏腑学说中占有重要的地位,其功能广泛,作用特殊,有主宰生命之概念,故历代医学家称“肾为先天之本”,“生命之根”。

肾左右各一,位于腰部,《素问·脉要精微论》说:“腰者肾之府。”《难经·四十二难》更明言: “肾有两枚,重一斤一两。”至明代赵献可著《医贯》绘述更详,他在《内经十二官论》中说“肾有二,精所舍也,生于脊膂十四椎下,两旁各一寸五分,形如豇豆,相并而曲附于脊,外有黄脂包裹,里白外黑,各有带二条,上条系于心包,下条过屏翳穴,后趋脊骨。”古代解剖虽观察不够精密,但亦可看出肾的概貌。

肾的生理功能极为广泛,它包括了肾阴、肾阳两个方面的作用,肾阴包括肾精,肾阳亦即命门之火。肾阴对人体各脏腑组织起着濡润、滋养的作用,为人体阴液的根本;肾阳对人体各脏腑组织起着温煦和生化的作用,为人体阳气之根本。肾阴肾阳都是以肾藏的精气为物质基础的,与人体的生长、发育、生殖功能有密切关系。肾阴和肾阳在人体内互相资生,相互制约,共同发挥藏精,主水液,主骨、生髓、通脑,其华在发,开窍于耳及二阴等生理功能。

近年来,我国医务工作者对“肾”的实质开展了一系列实验研究工作,初步认为肾除了包括泌尿系统的功能之外,与神经、内分泌、免疫等等系统均有密切关系。肾阳虚具有下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统和下丘脑-垂体-性腺、甲状腺系统功能低下的表现,为揭示“肾”的奥秘取得了若干进展,出现了一些可喜的苗头。

藏精,主人体的发育和生殖 精是构成人体的基本物质,也是人体各种机能活动的物质基础。《灵枢·经脉》说:“人始生,先成精。”《素问·金匮真言论》也说: “夫精者。身之本也。”足见精在人体中是非常重要的物质。肾藏精,是肾的重要功能之一,《六节脏象论》指出:“肾者主蛰,封藏之本,精之处也。”说明肾脏有贮藏精的作用。肾脏所藏之精包括先天之精和后天之精两部分。先天之精禀受于父母,是形成生命的原始物质,具有促进生长发育和生殖的功能。如《灵枢·决气》说:“两神相搏,合而成形,常先身生,是谓精。”这种精因其具有繁殖后代的作用,故又称为“生殖之精”。后天之精来源于饮食物所化生的精微物质,通过心脉输布于全身,以营养脏腑、组织、器官,维持人体生命活动,促进人体之生长、发育,因为这种精是各脏腑产生功能必不可少的营养物质,故又称为“脏腑之精”。先天之精和后天之精是相互依赖,相互为用的,先天之精的充沛,必须得到后天之精的不断充养; 而后天之精的化生,又必须依赖先天之精活力的资助。二者相辅相成,共同发挥促进人体生长、发育和生殖的功能。

肾所藏之精,称为肾精。肾精所化之气,称为肾气,肾精与肾气互为体用,故常将二者合称为肾之精气。肾精属于肾阴,肾气属于肾阳。肾阴又称“元阴”、“真阴”、“真水”; “肾阳”又称“元阳”、“真阳”、“真火”。实际上肾阴和肾阳概括了肾脏生理功能的两个方面。肾的功能活动必须要有肾精这种物质作为基础才能发挥作用,没有肾精这种物质,就无从产生功能活动,而功能活动又是化生肾精必不可少的动力。故肾精充足,肾气就旺盛;肾精不足,肾气也随之而衰减。所以古人认为肾为五脏之本,肾阴为人体阴液之源,肾阳为人体阳气之根,肾阴和肾阳又都是以肾藏的精为物质基础的,二者在人体内相互制约,相互依存,形成一种对立的动态平衡,以维持人体正常的生理活动。正如《素问·生气通天论》所说:“阴平阳秘,精神乃治。阴阳离决,精气乃绝。”所以当机体的这一阴阳对立统一关系,一旦由于某种原因遭到破坏时,体内便产生阴阳偏胜、偏衰的病理,临床上就会出现肾阴虚、肾阳虚或阴阳两虚的一系列证候。肾阴虚既可出现“肾精”亏损所引起的腰膝痠软无力,头目眩晕,健忘失眠等肾阴不足的证候,也可出现阴虚阳亢的潮热盗汗,头晕耳鸣,以及男子遗精,女子梦交等虚火妄动的表现。肾阳虚,既可出现由于肾气不足温养所引起的精神疲惫,腰膝冷痛,形寒肢冷,小便频数等肾阳不足的证候,也可出现阳萎、早泄,女子宫寒不孕等生殖功能衰退的表现。由于肾阴虚和肾阳虚的本质都是肾的精气不足,同时二者之间又存在着相互制约、相互依存的内在联系,亦即“阴阳互根”的关系。因此肾阴虚到一定程度时可以累及肾阳,而肾阳虚到一定程度时,也可伤及肾阴,形成阴损及阳或阳损及阴的肾阴肾阳两虚证。

肾对人体的生长、发育和生殖功能起着促进作用。人的生殖能力、生长、发育和衰老过程均与肾脏精气的盛衰有密切关系。人从幼年开始,由于肾的精气逐渐充盛,便产生了更换乳齿等生理变化,发育到了青春期,由于肾的精气进一步旺盛,体内便产生了一种“天癸”的物质,于是男子就能产生精子,并能排精而可以育子,女性就能出现月经周期,并能排卵而可以妊娠。所以说“天癸”的产生,标志着男女性机能发育成熟,并有生殖能力。到了老年,肾的精气逐渐衰减,性机能和生殖能力也随之减退,进而丧失,形体也就逐渐衰老。这种发育,生长而至衰老的过程,从年令上讲,男女是有一些差异的,一般女子较男子发育稍早,衰老也较早,《内经》对人体的这种客观规律和肾之间的关系,作了精辟的论述,如《素问·上古天真论》说:“女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七肾气平均,故真牙生而长极; 四七筋骨坚,发长极、身体盛壮; 五七阳明脉衰,面皆焦,发始堕; 六七三阳脉衰于上,面皆焦,发始白; 七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。丈夫八岁,肾气实,发长齿更; 二八肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子; 三八肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极; 四八筋骨隆盛,肌肉满壮; 五八肾气衰,发堕齿槁;六八阳气衰竭于上,面焦,发鬓须白; 七八肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极;八八则齿发去。肾者主水,受五脏六腑之精而藏之,故五脏盛,乃能泻。今五脏皆衰,筋骨解惰,天癸尽矣。故发鬓白,身体重,行步不正而无子耳。”由此可见,性机能的成熟和衰退,人体的生长、发育和衰老,乃是肾气由盛而衰的结果。说明这个肾气是代表了人体内促使生长和发育的具体物质。而“天癸”又是直接与性机能和生殖功能的成熟有密切关系的一种物质。因此,在临床上常常可以看到,肾虚的人往往会出现一系列未老先衰的症状,如腰痛、脱发、耳鸣、牙齿松动、记忆力减退、性功能低下等。

主水液 肾主水液,是指肾脏有主持和调节人体水液代谢的功能,故《素问·逆调论》说:“肾者水脏、主津液。”肾的这一功能,主要是靠肾中阳气的作用来实现的。人体水液代谢包括两个方面: 一是将从饮食物中所化生的津液(指人体正常水液),输送到全身去,以发挥补充血液容量和滋养五脏六腑、组织器官的作用; 一是把各脏腑组织利用后的水分(包括机体的代谢产物),变为汗和尿液,排出体外,而这两个方面的作用,都必须在肾阳所产生的“气化”作用下才能完成。

肾中阳气主持水液代谢的主要方式是“升清降浊”。进入人体的水液通过胃的受纳,脾的运化,肺的宣降,三焦的通调,肾的气化,使清者上升于肺,输布于全身,以滋养脏腑、组织器官,这个过程叫做“升清”; 浊者经过肺气的肃降,下流而归于肾,再经过肾的气化,使浊中之清者,升腾回流而发挥其营养作用,其浊中之浊者下注膀胱而排出体外,这个过程叫“降浊”。如此循环,以维持人体水液代谢的动态平衡。《素问·经脉别论》中说“饮入于胃,游溢精气,上输于脾; 脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。”正是古人对人体水液代谢的简要说明。

人体水液代谢是一个比较复杂的过程,是由各脏腑相互协调配合而进行的,除了胃、肠、脾、肺、肾、三焦、膀胱之外,与肝气的疏泄,心气的推动,也有一定关系,但其中以肺、脾、肾三脏关系最大。三脏之中又以肾的作用更为重要,因为肾中的阳气具有气化作用,它能升清降浊,以调节体内水液的输布和排泄。同时,肾中阳气为一身阳气之根,脾的运化,肺的宣降,三焦的通调,膀胱的开合,无不依赖肾中阳气的作用,才能发挥正常的功能,所以,肾在维持人体水液代谢方面起着主导作用。如果肾的阳气不足,气化就要失常,升降就要紊乱,就会引起水液代谢的障碍而导致疾病,水肿一证,正是如此。所以《素问·水热穴论》说:“肾者胃之关也,关门不利,故聚水而从其类也,上下溢于皮肤,故为胕肿。胕肿者,聚水而生病也。”

主纳气 肾主纳气,是指肾脏有摄纳肺气以助呼吸之功能。人体的呼吸功能虽为肺所主,但吸入之气,必须下达于肾,才能保持呼吸均匀,气道通畅,故有“肺为气之主,肾为气之根”和“肺主呼气,肾主纳气”之说,说明“肾”也参与了人体的呼吸生理。肾的纳气功能主要是靠肾中阳气的作用,吸入之气,经过肺的肃降,才能使之下纳于肾,二者相互协同以维持人体气机的出入升降功能。当肾中阳气充足,肺得其温养才能气道通畅,呼吸匀调,气体出纳正常。若肾阳不足,摄纳无权,气便不得归元而上浮,就会出现呼多吸少,动则气喘,呼吸困难等症。中医学的这一“肺肾相关”理论,在防治慢性阻塞性肺疾患上确有一定的指导意义,收到了满意的疗效。国内许多单位对慢性支气管炎,阻塞性肺气肿和支气管哮喘,采取“发作时治肺,缓解时治肾”的治疗原则,使这些疾病的远期疗效显著地提高。这一事实也说明“肾主纳气”是构成人体呼吸生理的重要一环。

主骨、生髓,上通于脑,其华在发 骨、骨髓和脑的生成、功能以及病理变化,都与肾有密切的关系。骨的生长有赖于肾脏精气的濡养,《素问·宣明五气篇》说:“肾主骨。”《六节脏象论》也说:“肾者主蛰,封藏之本,精之处也,其华在发,其充在骨。”说明肾具有促进骨骼生长、发育的功能。骨中有髓,《阴阳应象大论》说:“肾生骨髓,”说明肾有促使骨髓生长的功能。髓上通于脑,脑为髓的汇聚之处,故《灵枢·海论》说:“脑为髓之海,”《素问·五脏生成篇》也说:“诸髓者,皆属于脑。”说明髓和脑的来源,都是肾脏精气所化生,二者同属于一种物质,只是因分布部位不同,而有不同的名称,分布于脑者各脑髓,分布于骨中者名骨髓。

骨虽为肾所主,但又需要骨髓的滋养,《素问·痿论》说:“髓者骨之充也,”说明肾藏精、精生髓,髓居于骨中,滋养骨骼。骨髓充盈,则能增进骨骼的坚强。可见骨、髓、脑三者在生理状态下是相互滋生的,但其根本仍在于肾。因此肾精充足,则骨髓生化有源,骨骼得髓之滋养,则坚韧有力,耐久立而强劳作。髓足则脑海充盈,聪敏而多智慧。正如《灵枢·海论》所说:“髓海有余,则轻劲多力,自过其度,”《素问·灵兰秘典论》也说:“肾者作强之官,伎巧出焉。”说明人的精力充沛和聪明智慧,均与肾脏精气的盛衰有密切关系。肾精虚少,则骨髓生化乏源,形成“肾不生则髓不能满。”(《逆调论》)骨髓不足又会影响骨的生长,产生“骨枯而髓减,发为骨痿。”(《痿论》)髓不足则髓海虚,出现“髓海不足,则脑转耳鸣,胫痠眩冒,目无所见,懈怠安卧。”(《灵枢·海论》)所以临床上,肾虚病人,每出现胫痠乏力,头昏健忘,智力衰退等“髓海不足”的表现,用补肾益精之药物,多能收到良好的效果。对骨折病人,采用补肾的治疗,确能促进骨折的愈合。

中医学还认为,牙齿和骨同出一源,都是由肾的精气所化生,故有“齿为骨之余”之说,所以牙齿的生长和坚固,也依赖于肾精的充养。《素问·上古天真论》说:“丈夫八岁,肾气实,发长齿更,”“三八肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极,”“五八肾气衰,发坠齿槁,”说明牙齿的生长、更换与脱落,反映了肾脏精气由盛而衰的过程。故肾精充沛,牙齿坚固而不易脱落; 肾精不足,牙齿易于松动而不坚,甚至早期脱落。临床上对肾虚而引起的牙齿松动,采用补肾之法多能获效。

中医学还认为,发的生长与脱落,润泽与枯槁,也是反映肾的精气盛衰的一个标志。精与血是相互滋生的,精足则血旺,血旺则发茂而光泽,故有“发为血之余”之称。发的营养来源于血,但其生机则根源于肾,故《素问·六节脏象论》有: 肾“其华在发”之说,青壮年肾精充沛,毛发光泽; 老年人肾气虚衰,毛发变白而脱落,一般来说是正常发展规律,但临床所见未老先衰,头发枯萎、早脱、早白者,多责之于肾。

开窍于耳及二阴 耳的听觉功能的灵敏与失聪,与肾脏精气的盛衰有密切联系,《素问·阴阳应象大论》中提到肾“在窍为耳,”《灵枢·脉度》也说:“肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣。”王清任《医林改错》解释说: “两耳通脑,所听之声归于脑。”这就说明,肾的精气充足,脑海充盈,听力才能灵敏。如果肾的精气不足,脑海空虚,耳失其养,便出现耳鸣、耳聋等症。老年人由于肾精虚衰,故多见听力失聪,所以临床上常常把耳的听觉变化,作为推断肾气盛衰的一个标志。

二阴,指前阴和后阴。前阴有排尿和生殖功能,后阴仅有排泄粪便的作用。尿液的贮存、排泄虽在膀胱,但须依赖肾阳的气化功能,人体的生殖机能尤为肾所主。因此,肾脏精气充足,膀胱气化有度,贮尿、排尿以及生殖机能才能正常。如果肾阳不足,膀胱气化不利,水液不能外泄,则可见小便不利或阳萎等症;若肾气失其固摄之能,则又可导致遗尿、多尿或小便失禁或早泄、遗精等症。大便的排泄,虽然通过后阴,但也要受到肾阳温煦作用的影响。如果肾的阳气充足,脾胃运化和大肠传导功能正常,则大便通畅。若肾阳虚衰,既可因阳虚火衰,寒自内生,凝滞肠胃,传导无力而大便秘结; 也可因肾阳不足,脾失温煦,运化失常而大便溏泄,即所谓黎明泄。正因为排尿、排便均与肾有关,所以张介宾在《景岳全书·泄泻》中说: “盖肾为胃关,开窍于二阴。所以二便之开闭,皆肾脏之所主。”

命门 “命门”一词最早见于《灵枢·根结》,其说:“太阳根于至阴,结于命门,命门者目也。”可见它所说的命门,是指眼睛和睛明穴。将命门作为内在脏器提出则始于《难经》,如《三十六难》说:“肾两者,非皆肾也,其左者为肾,右者为命门。”自《难经》之后,在汉、晋、隋、唐、宋代等医书中,很少提到命门的作用,只提到“肾气”的功能。直到明代,命门学说始为医家所重视,它的功能概括起来主要有以下五方面:

❶为人身阳气之根,是生命活动的动力,对身体各脏腑的生理活动,起着温煦和推动作用。

❷主持和调节人体水液代谢。

❸能温运脾阳,帮助脾对营养物质的消化、吸收与运输。

❹有促进人体生长、发育和生殖能力的作用。

❺有摄纳肺气,参与人体呼吸生理之功能。

肾(腎)shèn

{生理} (肾脏) kidney

◆ 肾病 nephroma; nephropathy; nephrosis; the kidney disease;

肾动脉 arteria renalis; renal artery;

肾功能试验 {医} kidney function tests;

肾结石 kidney stone; renal calculus; gravel;

肾经 kidney channel;

肾门 hilus renalis; renal hilus; renal hulum; hilus of kidney;

肾囊 renal sac; saccus renalis; scrotum;

肾气 kidney qi;

肾切除(术) nephrectomy;

肾上腺 renicapsule; paranephros (pl. paranephroi); epinephros; adrenal gland; adrenal; adreno-; adren-;肾石 nephrolith; renal calculus; kidney stone;

肾衰竭 renal failure;

肾下垂 nephroptosis;

肾虚 deficiency of the kidney;

肾炎 nephritis (pl. nephritides); 肾阳 kidney yang; 肾移植 {医} kidney transplant; renal transplant;

肾阴 kidney yin;

肾盂 pelvis; pyel-; pyelo-;肾脏 kidney;

肾肿瘤 kidney neoplasms;

肾状 kidney shape;

肾组织 nephridial tissue

肾

❶kidney

❷testis; testicle(中医)

换~ change a kidney/~癌renal cancer/~亏general weakness of the kidney; renal weakness /~囊肿 renal cyst /~切除(术)nephrectomy /~下垂 nephroptosia/~炎nephritis/~盂炎pyelitis/~脏kidney/~功能nephritic function/~功能试验kidney function test/~(功能)衰竭 kidney failure;renal failure /~结石 kidney stone;renal calculus/~结石切除nephrolithotomy

肾shèn

kidney

肾腎shèn

(8画)![]()

![]()

【提示】上左是两竖,不要错写成一竖、一竖撇。下面是 , 起笔是竖。月, 单独位于字或部件的下面时,起笔由竖撇改竖; 中间的两横,宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

, 起笔是竖。月, 单独位于字或部件的下面时,起笔由竖撇改竖; 中间的两横,宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

*肾(腎)shèn

8画 月部

(1) 人和高等动物的泌尿器官。为人的五脏(心、肺、肝、脾、肾)之一,俗称腰子: ~脏|~虚。

(2) 中医称人的睾丸为外肾。

肾腎shèn

战国以来的形声字。从月(肉),(臤、坚的本字。又通牵)声。声母演变如浇硗(qiāo)烧例。韵变如参渗、真填例。指肾脏。是人和动物的泌尿器官。俗叫“腰子”。

肾腎★繁◎常★常

shèn腎,形声,从月(肉),臤(qiān)声,肾脏,人或高等动物分泌尿液的主要排泄器官,俗称腰子。《简化字表》类推简作“肾”。

- 油绿是什么意思

- 油罐是什么意思

- 油耗是什么意思

- 油脂是什么意思

- 油脂麻花是什么意思

- 油腔滑调是什么意思

- 油腻是什么意思

- 油腻腻是什么意思

- 油膏是什么意思

- 油船是什么意思

- 油花是什么意思

- 油花儿是什么意思

- 油苗是什么意思

- 油茶是什么意思

- 油茶面是什么意思

- 油菜是什么意思

- 油菜子是什么意思

- 油菜籽是什么意思

- 油葫芦是什么意思

- 油衣是什么意思

- 油豆腐是什么意思

- 油质是什么意思

- 油轮是什么意思

- 油迹是什么意思

- 油酥是什么意思

- 油锅是什么意思

- 油门是什么意思

- 油页岩是什么意思

- 油饰是什么意思

- 油饼是什么意思

- 油香是什么意思

- 油鸡是什么意思

- 油麦是什么意思

- 油黑是什么意思

- 沺是什么意思

- 治是什么意思

- 治世是什么意思

- 治丝益棼是什么意思

- 治丧是什么意思

- 治乱是什么意思

- 治保是什么意思

- 治假是什么意思

- 治印是什么意思

- 治国是什么意思

- 治国安民是什么意思

- 治国安邦是什么意思

- 治外法权是什么意思

- 治学是什么意思

- 治安是什么意思

- 治家是什么意思

- 治山是什么意思

- 治平是什么意思

- 治愈是什么意思

- 治愚是什么意思

- 治所是什么意思

- 治服是什么意思

- 治本是什么意思

- 治标是什么意思

- 治标治本是什么意思

- 治水是什么意思