肺的解剖结构

肺脏居胸膜腔中,右肺体积略大于左肺。脏层胸膜的斜裂及水平裂,配合总支气管的分支,将左肺分为2叶,右肺分为3叶。肺叶中还有结缔组织,将肺叶分隔成肺小叶,其中最小型而包膜较完整的是由3~5根终末细支气管及其腺泡构成的一级肺小叶。肺动脉与支气管伴行的分支,到一级肺小叶水平时,迅速分支成为毛细血管网,分布到终末呼吸单位中面积庞大的肺泡壁。胸膜腔内的负压,可以阻止弹性肺脏的过分萎缩。吸气肌的收缩,使胸廓容积变大,胸膜腔负压增加,空气进入肺内。呼气时由于肺组织的弹性回缩力,胸廓复位,使肺容量回复到功能残气量。肺门与纵隔相接,是总支气管,肺动、静脉,神经和淋巴管进出的通道。肺门的结缔组织,将肺门包裹成束,构成肺根。在肺根,脏层和壁层胸膜融合成片,抵达膈面时成为肺韧带,起固定肺脏的作用。

气管-支气管 这是传导空气进入终末呼吸单位的气道,可分为软骨气道和膜性气道两种结构。软骨气道从上呼吸道、喉头环状软骨开始,向下延伸为气管,由16~20个马蹄形软骨环构成,其直径平均为1.8cm,横径较前后径大25%。气管一般长11cm (10~12cm),体姿和肺病可改变其长度和位置。气管在隆凸处分成左、右两总支气管,分别进入相应的肺脏。右总支气管较粗短,左侧较细长,分别与脊柱形成30°和50°角,故异物较易吸入右肺。总支气管亦有呈马蹄形的软骨环。气管-支气管马蹄形软骨环,后壁的缺口由平滑肌和结缔组织相连,其外围尚有纤维性固有膜的限制。咳嗽时管壁肌肉收缩,将软骨环两端拉拢,缺口的软组织挤进管腔内,管径缩小而气流冲力增强,便于将气道分泌物和异物排出。在支气管向下分支的过程中,软骨逐渐减少,且分裂成块片,而管壁平滑肌却相应地增加。待气道从小支气管进入细支气管,管壁逐渐由交织成螺旋样肌性网结构代替软骨,转变成膜性管道。抵达气体传导性气道末端的终末细支气管,软骨性管道外围的固有膜在到达细支气管时亦告消失,于是管壁即与肺实质相融合; 其管腔大小,从此受制于呼吸时的缩张,便于调节肺通气量。小气道为内径≤2mm的细支气管。在容积为5L的肺脏中,小气道约有3万余根。

气管-支气管壁的结构 气体传导性管道壁为粘膜、粘膜下层和外膜组成。粘膜包括假复层纤毛柱状上皮细胞、中间细胞、基细胞、分泌性杯细胞和散在的Kulchitsky细胞、神经上皮体、刷细胞等。粘膜表皮细胞衰老脱落后,中间细胞和基细胞可转化为纤毛细胞或杯细胞。粘膜下层的腺体有管道开口于粘膜。此外尚有结缔组织、神经纤维、血管、淋巴组织等。外膜有软骨、平滑肌及结缔组织等。当气管向终末细支气管的发展过程中,上皮细胞逐渐从纤毛柱状转化为立方上皮细胞,粘膜下层结构亦渐变薄,分泌腺相应减少。待分支成细支气管,表层仅有单层扁平纤毛细胞,分泌腺体消失,杯细胞减少,但出现特殊分泌功能性Clara细胞。

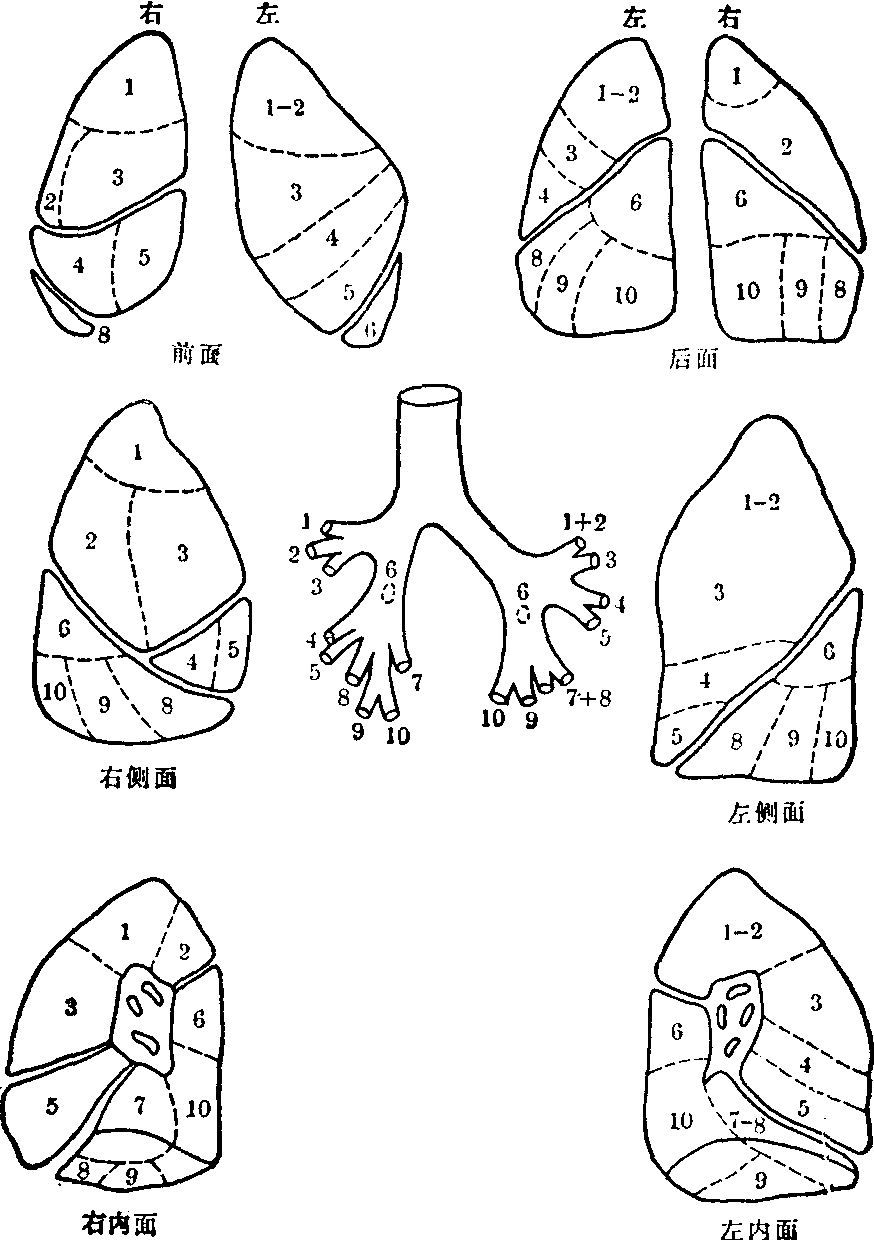

支气管肺段 从右总支气管1~2.5cm处,分出右上叶支气管后,向下延伸形成中间支气管,并由此分出中叶支气管。总支气管的主干向下延伸即为右下叶支气管。右肺上叶支气管,分出尖支、后支和前支等三个肺段支气管;右上叶前段和后段常形成腋亚段;右中叶支气管发出外支和内支两段支气管;下叶支气管分发出背支、内基底支(心基支),前基底支,外基底支和后基底支等5个肺段支气管。中叶支气管与下叶背支的开口前后向对。因此,右肺共有三个肺叶,10个肺段支气管。

左总支气管长约5cm,在距离气管分叉3cm处进入肺脏,其延续部分分为左上下叶支气管。左上叶支气管先分为上、下两段支气管,上支从上叶支气管伸展约1cm即分为前支和尖后支; 下支为舌段(相等于右中叶)支气管,其管径较小,约1cm后向前分为上舌段和下舌段。左下叶支气管经分出背段支气管后,即为基底支气管。左下叶基底支气管包括内基段和前基底段支气管合并构成的内基底段、外基底段和后基底段支气管。后者为左总支气管向下的延伸。左肺上叶的尖段和后段以及下叶的内基底段和前基底段是合并的,故左肺分成两个肺叶和8个肺段。

肺段是从段支气管分布的肺实质; 两肺的段数和各肺段的名称一般都以段支气管的部位为标准(见图)。由于肺内病变常集中于某个别肺段,了解各段肺的解剖位置,有助于诊断和治疗。侧位X线片对确定病变段叶位置较正位片更有意义。

支气管、肺段分布简图

终末呼吸单位 终末呼吸单位是肺的基本单位,或称“肺腺泡”;从终末细支气管末端开始,包括2~5级分支的呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和它们表面逐级增多的肺泡,以及毛细血管网组成的毛细血管膜。成人按不同身长有3~6亿250μm大小的肺泡。相邻肺泡常有Kohn氏孔相通;细支气管与邻近肺泡间尚有Lambert上皮性通道相连,起侧支通气的作用。二级肺小叶是一簇肺泡管及其远端的组织组成。由于呼吸道连续重复20多次的分支,使气道分支的总数和横断面积逐级成倍地增加,如气管的横断面积为2.5cm2,分支到终末细支气管时总面积约为113cm2;进一步分支到呼吸性细支气管时,约为534cm2;而到达肺泡水平时,气体交换面积可达40~100m2,约为正常人皮肤面积的40倍。以肺泡毛细血管中百余ml的血液,铺展到这一庞大的面积,使每m2一般只须处理3~5ml的静脉血,可见肺脏血气交换的潜力是极为巨大的。在电镜下得见肺泡毛细血管膜是由肺泡上皮、毛细血管内皮和间质构成。肺泡上皮细胞有极薄的I型肺泡细胞覆盖肺泡表面的95%,其中有大量饮液小泡能摄入空气与异物。Ⅱ型细胞略呈立方形,表面有微绒毛;胞质内的板层包涵体内含磷脂,产生肺泡表面活性物质。Ⅰ型细胞伤亡时,Ⅱ型细胞起转化替代的作用。在肺泡间质腔中,具有选择性代谢活力的血管内皮细胞,一面与肺泡上皮的基膜紧密吻合成约0.4μm厚的气-血屏障,以利气体弥散。毛细血管内皮基膜另一侧与肺泡上皮构成1~2μm宽的间质腔,内有弹性硬蛋白、胶原纤维、平滑肌纤维和神经末梢等,可保持肺泡于立体状态。间质腔这一侧起湿化肺泡气体及溶质的交换作用,亦是肺水肿和致纤维性肺泡炎病变的集中部位。吸气后肺泡气体占总容积的80%,而肺泡壁上皮与结缔组织仅是其中的10%。如肺实质得不到机械、生化、免疫等综合性防御措施的协助,则显然极易受到伤害。

肺的淋巴系统 肺淋巴组织极其丰富,具有淋巴管丛和淋巴样组织两类。淋巴管丛有浅层与深层之别。前者分布在脏层胸膜下肺小叶外围结缔组织中; 深层淋巴管丛则环绕于支气管、血管周围结缔组织中,一直分布到呼吸性细支气管水平。两者在呼吸性细支气管水平有小淋巴管相连接。呼吸性细支气管以下的肺泡及其间隔中并无淋巴管,但在肺泡壁与胸膜、血管周围的结缔组织中,都有很多肺泡旁淋巴管。淋巴管内壁有单向瓣膜,使淋巴液导向肺门流动。浅层淋巴丛携带胸膜下表层组织淋巴;而肺内其余部位的淋巴液,则经深层淋巴丛进入肺门淋巴结。呼吸运动、心-血管搏动以及胸腹运动等都对淋巴管起挤压作用,促使淋巴液进入引流淋巴结。淋巴管壁的舒缩作用,也能推动淋巴液的流动。

呼吸系统的淋巴样组织,在上呼吸道和整个肺外围,广泛分布着淋巴细胞与吞噬细胞构成的淋巴浸润或集结。在肺外围,毛细淋巴管从呼吸性细支气管壁的淋巴细胞聚集的盲袋样结构开始通向有瓣膜的淋巴管。它们一再汇合,终于形成引流到颈静脉的右、左两根淋巴导管。在大、中型支气管分叉部位,则有分化不完整的淋巴样小结:而在肺门、气管旁和总支气管周围,则有完整被膜、传入及输出管道、滤泡和生发中心健全的淋巴结。这三种从肺外缘到肺门的分化程度顺序递增的淋巴样组织,都与血管有亲密关系,有利于淋巴样组织发挥其局部和(或)系统性防御作用。肺水肿和充血性心力衰竭引起淋巴肿胀可显见于胸部X线片;且当它们与支气管-血管周围管道或与小叶间隔周围管道相吻合、扩大、增厚时,则在X线片上可分别显示为Kerley A或Kerley B线。从肺浅深层淋巴管丛收集到的淋巴液汇合于肺内淋巴结、肺门淋巴结和气管-支气管以及气管旁淋巴结构成的纵隔淋巴结。整个右肺的淋巴液由右气管旁淋巴结汇入右胸导管; 左肺舌叶和下叶的淋巴引流亦可经隆凸下淋巴组织到达右侧。左肺上部汇合到的淋巴,仅占总淋巴液的20%,由左气管旁淋巴结引流到(左)胸导管。但这种引流途径并不太稳定,两肺下部的淋巴液,常可向左气管旁淋巴结引流; 两肺上部的淋巴液亦可引流到隆凸下淋巴结。晚近还认为肺淋巴液在肺门、纵隔各组淋巴结,以及膈下淋巴结间的流通是复杂多变的,从而增加对估计癌症的淋巴转移途径和预后的困难。

肺的血液供应 肺脏接受肺循环和系统循环双重血液的供应。肺循环由肺动脉、肺静脉及其分支构成,含血约500ml,仅占系统循环的1/6。肺动脉壁的中层组织厚度约为系统循环同等口径动脉的一半,主要由弹力纤维构成,平滑肌少,使肺循环的血压和血流阻力都显然低于系统循环(肺循环与系统循环间的压力比为15:100mmHg,阻力比为1:10),故有小循环之称。肺动脉压力虽低,而在站立时仍有使血液上升到肺顶端的压力。平静呼吸中肺毛细血管含血近100ml,但随需要供血量可以增加,储备量大。将肺毛细血管网铺展后,成年人总面积可达60~120m2。

总肺动脉带着右心室的混合静脉血,在肺门分成左、右分支,并各随其相应的支气管再分支,到终末细支气管水平,即一级肺小叶中央部位,成为毛细血管床,分布于肺泡壁。由肺泡毛细血管构成的致密网织结构,在终末呼吸单位中,可形成供血液迅速流过的薄膜,有利于气体交换。位于肺小叶外围的小静脉,从毛细血管收集氧合血液后,在肺小叶间隔中一再汇合,形成总肺静脉,回流到左心房肺血管床面积仅次于肺泡总面积 ,血流旁道迂回丰富,内在压力低,阻力小,管径却只为8μm,可以滤过血栓、脓毒性或癌性栓子等。

支气管动脉一般从主动脉发出,在支气管周围的结缔组织中,随呼吸道一再分支,到达终末细支气管水平时与肺毛细血管网相融合。支气管动脉还在支气管外膜的动脉丛中,发出分支,在粘膜下层组成毛细血管网,滋养支气管和肺动脉的管壁。支气管静脉与支气管动脉伴行,并接受各级支气管壁的静脉血后,返回上腔静脉。正常的小量混合静脉血超越肺泡毛细血管进入肺静脉,属“生理性分流”。但当肺纤维化或广泛支气管扩张等使分流血量大量增加时,除出现缺氧外,还可因支气管动脉扩大、破裂引起大咯血。

肺的神经供应 气管-支气管和肺动、静脉都接受迷走神经和胸交感神经链上部2、3、4个神经节分支构成的肺前丛和肺后丛神经分支的支配。分布到支气管周围的神经分支,较供应于血管壁的为粗壮,且有大小不等的有髓及无髓两类神经纤维束。大的有髓纤维为传入性神经,位于肌梭或支气管上皮中; 小的有髓纤维为输出神经;它与神经丛内迷走神经节细胞相接连,再发出无髓神经纤维到达支气管平滑肌及粘液腺中。属于迷走神经元的神经节细胞广泛分布于整个气道和肺动静脉周围。分布在血管周围的神经纤维,经组织化学法鉴定,得知肺动脉、 支气管平滑肌和大的肺静脉具有肾上腺素能和肺碱能神经纤维的双重供应。在肺动脉这双重神经纤维一直分布到40~70μm的小动脉。这两类神经纤维分布的重点,在于肺动脉各级分叉前的管壁上。在大型肺动脉,肾上腺素能神经多于胆碱能纤维,而支气管动脉却只有肾上腺素能神经纤维的分布。

肺内迷走感觉神经受体:

❶肺扩张受体: 冲动从有髓神经纤维,传到气体传导性管道壁平滑肌,或支气管粘膜中的肺扩张受体,使吸气肺膨胀的同时,产生缓慢中止肺过度膨胀与转入呼气动作,以及出现支气管扩张、心率增速和周围血流阻力下降等反射性作用。

❷肺刺激性受体:处于气道上皮下的受体,常集中在气管后壁,和各分支气道的分叉部位,而以气管隆凸最多;并分布到呼吸性细支气管。吸入冷空气、机械或化学性刺激,引起反射性咳嗽。组胺引起的支气管收缩,肺动脉微栓塞,气胸,以及窒息或高碳酸血症引起的过度通气等亦可激活此受体。

❸肺毛细血管旁J型受体:位于肺泡近毛细血管的间质中。对剧烈运动中的肌肉,有反射性抑制的保护作用。肺毛细血管内在压力因肺充血水肿、微栓塞、化学性物质的刺激而上升时,可刺激受体,产生快速浅表呼吸、低血压、心率徐缓;在透明膜肺患婴可伴发呼气性喉头狭窄,出现嘈杂的唿噜声。

- 抽签还本债券是什么意思

- 抽翠争连影,飞绵乱上空。是什么意思

- 抽胁法是什么意思

- 抽胎换骨丹是什么意思

- 抽蒲兮陈坐,援芙蕖兮爲盖。是什么意思

- 抽薪散是什么意思

- 抽薪止沸是什么意思

- 抽薪汤是什么意思

- 抽薪汤是什么意思

- 抽薪饮是什么意思

- 抽薪饮是什么意思

- 抽薪饮是什么意思

- 抽薪饮是什么意思

- 抽解是什么意思

- 抽象是什么意思

- 抽象是什么意思

- 抽象是什么意思

- 抽象是什么意思

- 抽象——具体是什么意思

- 抽象一般的社会劳动是什么意思

- 抽象与具体是什么意思

- 抽象与具体是什么意思

- 抽象与移情是什么意思

- 抽象与移情是什么意思

- 抽象主义摄影是什么意思

- 抽象人性是什么意思

- 抽象人性论是什么意思

- 抽象人性论是什么意思

- 抽象人道主义是什么意思

- 抽象代数学是什么意思

- 抽象创作群是什么意思

- 抽象到具体的方法是什么意思

- 抽象力是什么意思

- 抽象劳动是什么意思

- 抽象劳动是什么意思

- 抽象劳动是什么意思

- 抽象劳动是什么意思

- 抽象和具体是什么意思

- 抽象和概括是什么意思

- 抽象态度是什么意思

- 抽象思维是什么意思

- 抽象思维是什么意思

- 抽象思维是什么意思

- 抽象思维和形象思维是什么意思

- 抽象摄影是什么意思

- 抽象智力是什么意思

- 抽象民主是什么意思

- 抽象法是什么意思

- 抽象法律关系是什么意思

- 抽象演绎法是什么意思

- 抽象的同一是什么意思

- 抽象空间常微分方程是什么意思

- 抽象编码是什么意思

- 抽象艺术是什么意思

- 抽象艺术是什么意思

- 抽象行政行为是什么意思

- 抽象行政行为是什么意思

- 抽象行政行为是什么意思

- 抽象行政行为与具体行政行为是什么意思

- 抽象表现主义是什么意思