肱骨髁上骨折

病名。以肱骨下端肱骨内、外上髁上方2厘米以内肘部疼痛,肿胀明显甚至有张力水泡,肘部畸形,明显压痛或伴瘀斑,活动障碍为主要表现的骨折。参见骨折条。

肱骨髁上骨折supracondylar fracture of humerus

常见,多发生于5~8岁儿童。骨折分为:

❶伸展型:骨折远端向后上移位并伴有尺侧或桡侧移位,骨折近端可伤及肱动脉及正中神经等;

❷屈曲型:少见。骨折后肘部肿胀、疼痛、压痛,关节功能障碍。有血管、神经损伤时,则挠动脉搏动减弱或消失,手部苍白、凉、麻木。治疗:无移位者,屈肘90°三角巾悬吊3周即可。移位者,可在臂丛阻滞麻醉下行手法复位,应用小夹板或石膏托,将伸展型固定于屈肘位,屈曲型固定于伸直住,固定3~4周。复位后,须注意桡动脉的搏动情况。有血管、神经损伤者,应及时手术探查,解除压迫。

肱骨髁上骨折ɡōnɡɡǔkēshànɡɡǔzhé

病名。以肱骨下端肱骨内、外上髁上方2 厘米以内肘部疼痛, 肿胀明显, 甚至有张力水泡, 肘部畸形, 明显压痛或伴瘀斑, 活动障碍为主要表现的骨折。参见骨折条。

肱骨髁上骨折

儿童较为常见,好发于10岁以下的儿童。根据暴力的来源及骨折移位情况将其分为两型:

❶伸直型: 肘关节过度伸直造成的骨折,其移位方向骨折近端移向前方而骨折远端移向后方,骨折处向前成角畸形。骨折远端在向后移位的同时,由于暴力的方向不同,有的还向尺或桡侧移位或嵌插,极易形成肘内、外翻,故在伸直型骨折中又分尺偏型、桡偏型两类: 尺偏型为骨折远端向后向尺侧移位或尺侧骨皮质嵌插,若复位不当,是发生肘内翻的主要原因;桡偏型则与尺偏型相反,骨折远端向桡侧移位或桡侧骨皮质嵌插,一般不会产生肘内翻。

❷屈曲型:肘关节在屈曲位,暴力由后下方向前上方撞击尺骨鹰嘴,使肱骨髁上脆弱部折断,骨折远端向前移位。

有外伤史,肘部疼痛、肿胀。屈曲型骨折有向后成角畸形。有时合并血管损伤。多因机械性压迫或血管反射性痉挛,少有血管破裂者。Volkmann缺血性挛缩,是本病多见的合并症,其主要症状是桡动脉搏动消失,剧痛,手部皮肤发绀,发凉、麻木。其中以剧痛为其先驱症状。神经损伤,以正中神经损伤最多见,尺神经最少发生,多为挫伤,故不需进行手术探查。除非有其它合并症,一般不需要切开复位,手法复位小夹板固定即可。或在衬衣内用颈腕吊带固定,固定时应注意防止肘内翻。

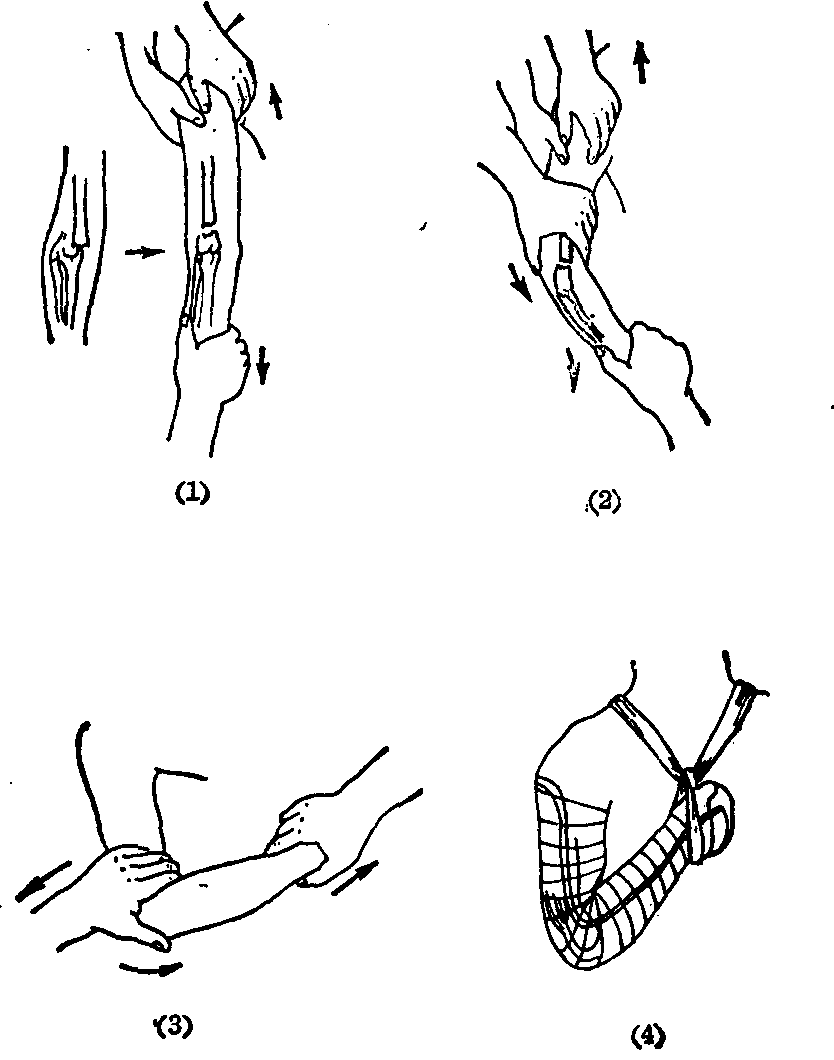

(1)手法整复和外固定: 整复手法

❶牵引。

❷纠正旋转和侧移位。

❸矫正前后移位。

❹尺偏型则在复位后伸肘将前臂外翻挤压,使断端桡侧骨皮质嵌插,以防肘内翻。

外固定方法有

❶石膏托固定,对骨折移位较少者可用。只有尺侧嵌插者应先解脱嵌插。伸直型者前臂旋后位屈肘略大于90°固定。屈曲型则伸直位固定,一周后改功能位固定。

❷石膏管型固定与石膏托相同。

❸小夹板固定,其固定方法为复位后肘上部衬以纱布垫,并缠绷带3~4层,将纸垫及木板分别置于适当位置,用三条固定带捆好。无论用何种固定方法,应严密注意疼痛、手指活动、感觉异常及血循环情况,以防发生缺血性挛缩。一般外固定均在2~3周后解除练习活动。

(2)骨牵引复位: 软组织肿胀或复位后断端不稳定者,可用登禄普(Dunlop)牵引或鹰嘴悬吊牵引,待肿胀消退再行决定是否需要手法整复及外固定。

(3)切开复位: 骨折合并血管神经损伤有发生缺血性挛缩之虞者可作切开探查,在处理完血管神经的同时,可在直视下行骨折整复,用钢针内固定。

对肱骨髁上骨折后骨胳畸形愈合,因儿童在生长过程中,可自然塑型,故一般不考虑做任何手术。

(4)肱骨下端楔形截骨术: 肘内翻超过15°者即可施行。但须等到骨骺线消失后再做。

肱骨髁上骨折

肱骨髁上骨折是儿童最常见的骨折,好发于10岁以下小儿。根据暴力方向及骨折移位情况分为二型:

❶伸直型:最多见。跌跤时肘伸直、手撑地的间接暴力引起。近折端移向前方,远折端移向后上方,骨折向前成角。由于暴力方向不同,远折端向尺侧或桡侧移位或嵌插。向尺侧移位或嵌插者,如纠正不足,日后易产生肘内翻。

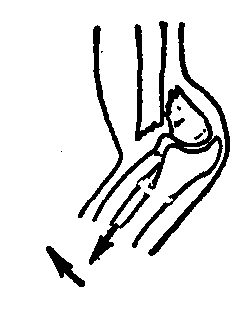

❷屈曲型:较少见,发生于较大儿童。受伤时肘屈曲,肘部着地的直接暴力引起。远折端向前上方移位(图1)。

伸直型

屈曲型

图1 儿童肱骨髁上骨折类型

症状与伤势轻重和就诊迟早有关。一般表现为肘部疼痛、肿胀与肘关节运动障碍。移位大者有汽车摇柄式畸形。肘关节正侧位X线片可明确骨折类型及移位情况。

肱骨髁上骨折容易发生血管与神经损伤并发症。血管损伤多数为骨折近段的刺激产生血管反射性痉挛,少数由机械性压迫阻碍其远端血液供应。浮克曼(Volkmann)缺血性挛缩多见于肱骨髁上骨折有血供障碍者,为最严重的并发症。临床表现桡动脉搏动消失,前臂及手剧烈疼痛,皮肤苍白或紫绀、发凉与麻木,剧痛为先驱症状,若不及时处理将造成患肢残废,呈腕屈和手指爪形畸形。因此,检查骨折时被动伸屈手指有疼痛,或骨折复位后剧痛仍无缓解时,应解除一切固定,密切观察患肢血运,必要时手术探查桡动脉。神经损伤以正中神经与桡神经损伤为多见,神经损伤多为挫伤,一般于3个月内恢复。

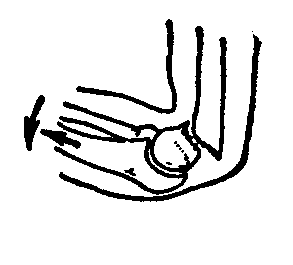

治疗以手法整复和外固定为主。于牵引下先纠正骨折远端的旋转和侧移位,再矫正前后移位,患肘用石膏托或小夹板固定于屈肘功能位(图2);屈曲型则伸肘位固定,

图2 肱骨髁上骨折复位手法

(1) 牵引并矫正侧方移位

(2) 牵引中逐渐屈曲肘关节

(3) 屈肘牵引中术者用拇指顶压使骨折片整复

(4) 石膏托固定

❶鱼咀式手术:适用于骨折后4~6周,有明显肘内翻和向前成角或严重重叠畸形而骨痂形成较完善者,手术时将已初愈之骨折断端拆开,保留远折端后方之骨痂,嵌插于横向切开的近折端内。

❷骨突切除术: 适用于骨折端向前成角及重叠移位严重,影响关节屈曲活动,而无肘内翻者。手术宜于骨折4个月后进行,以免骨痂断裂。

❸肱骨下端楔形截骨矫形术:适用于肘内翻超过15°者。手术宜于骨折已坚强愈合,肘关节功能恢复后进行。

肱骨髁上骨折

肱骨髁上骨折,亦称臑骨下端骨折。为儿童常见骨折之一。肱骨髁上部处于疏松骨质和致密骨质交界处,且前后薄而内外宽,前侧有冠状窝,后侧有鹰嘴窝,两窝之间仅为一层极薄的骨板,故髁上部位比较薄弱,在儿童时期尤其如此,故易发生骨折。肱骨两髁稍前屈,前倾角约30°~50°,骨折移位可使前倾角改变,如不整复矫正,将影响肘关节的伸屈。上臂与前臂纵轴呈10 °~15°外翻的携带角,骨折移位可使此角改变,而呈肘内翻或肘外翻畸形。骨折严重移位时,可损伤肘部神经和血管。

根据暴力形式和受伤机理的不同,肱骨髁上骨折可分为伸直型、屈曲型。伸直型较为常见,是在伸肘位或半伸肘位跌倒,手掌撑地而致伤。骨折线多从前下方斜向后上方,亦有横断或粉碎者,远骨折端向后上移位,近骨折端向前移位而突向肘前窝。屈曲型较少见,多为跌倒时肘屈曲位肘尖着地而致伤。骨折线由后下方斜上前上方,骨折远端向前上方移位。由于暴力作用的方向不同,伸直型及屈曲型骨折还可发生尺偏移位或桡偏移位。

骨折后,肘部肿胀、疼痛,肿甚则出现张力性水泡,局部压痛,功能障碍,有异常活动和骨擦音。伸直型骨折呈半伸肘位,移位明显时呈靴形畸形,肘后三点关系正常,此点可与肘关节后脱位相鉴别。若移位严重时,还应注意检查腕和手部的感觉、运动以及桡动脉的搏动情况。若肘部严重肿胀,桡动脉搏动消失,患肢剧痛,手部皮肤苍白、发凉、麻木,被动伸指有剧烈疼痛者,则为肱动脉损伤或受压所致之骨筋膜室综合征。若处理不当,则可形成缺血性肌挛缩的爪形手畸形。肘关节正侧位照片可显示骨折类型和移位情况。

无移位骨折,可置患肢于屈肘90°位,用颈腕带悬吊2~3周。有移位骨折,可采用手法整复。夹板固定。应争取将骨折整复到解剖复位,旋转畸形必须矫正。整复内外方向侧方移位时,宁可遗留轻度桡偏,不可有尺偏。因在尺偏下愈合多发生肘内翻畸形。整复时,患者仰卧位或坐位,两助手分别握住其上臂和前臂,肘半屈曲位,徐徐用力,顺势拔伸牵引,纠正重叠移位。若远段旋前(或旋后),应先使前臂旋后(或旋前),医者用两手分别握住远近骨折段,推挤捺正,纠正旋转和内外方向的侧方移位,然后再纠正前后方向的侧方移位。伸直型者,则以两拇指从肘后推按远骨折端向前,余指扳拉近端向后,并令助手在牵拉下徐徐屈曲肘关节至110°左右,即可复位。屈曲型者,整复手法与伸直型相反,即用两拇指按捺远骨折端向后,余指扳提近骨折端向前,助手将患肘徐徐伸直,即可复位。

开放性骨折则应清创后进行手法复位,再缝合伤口。若系粉碎骨折或软组织肿胀严重,水泡较多而不能手法整复或开放性骨折,超过清创时间者,可在屈肘45°~90°位置进行尺骨鹰嘴牵引或皮肤牵引,重量1~2公斤,一般待水泡及创口好转后再进行整复。若并发血运障碍者,必须紧急处理,首先应在麻醉下手法整复移位的骨折断端,并行尺骨鹰嘴牵引,以解除骨端对血管的压迫。如冰冷的手指逐渐转暖,手指可主动伸直,则可继续观察。如经上述处理无效,则应及时探查肱动脉情况。肱骨髁上骨折所造成的神经损伤,一般多为挫伤,骨折移位整复后多可逐渐恢复。

骨折复位后,用四块夹板超肘关节固定患肢。对伸直型骨折,为防止远骨折端后移,可在鹰嘴后方加一梯形垫; 为防止内翻,可在近骨折端外侧及远骨折端内侧分别加塔形垫和梯形垫。夹缚后用颈腕带悬吊,固定于屈肘90°~110°位置3周。屈曲型应固定于屈肘40°~60°位置2周,以后逐渐屈曲至90°位置1~2周。夹板固定后,须密切观察患肢血运情况,如有不良情况,应立即调节夹板松紧度或重新绑扎,肿胀严重者可抬高患肢。

固定期间多作握拳、腕指屈伸等活动。解除固定后,积极主动锻炼肘关节伸屈活动,严禁暴力被动活动,以免引起损伤性骨化,影响肘关节活动功能。

骨折初期治宜活血祛瘀、消肿止痛,可内服活血止痛汤、和营止痛汤,外敷散瘀止痛膏、双柏散等。如局部有水泡,较大者可刺破或穿刺抽液,再外敷生肌玉红膏。中、后期可按分期辨证用药。解除夹板固定以后,用舒筋活络、通利关节的中药熏洗,可用海桐皮汤或上肢损伤洗方等。并发神经损伤者,宜加用行气活血、舒筋活络药物,或可内服身痛逐瘀汤或小活络丸等。

若肿胀严重,血运障碍而疑为骨筋膜室综合征者,如患者体质无虚象,宜内服大剂活血祛瘀药,瘀除血活,肿消痛止,可选用抵当汤、肢伤一方等加用或重用三七、穿山甲、泽兰叶、木通等通络活血利水消肿药物。

肱骨髁上骨折

肱骨髁上骨折,为儿童常见骨折之一。根据暴力形式和受伤机制的不同,肱骨髁上骨折可分为伸直型、屈曲型。伸直型较为常见,是在伸肘位跌倒,手掌撑地面致伤。屈曲型少见,多为跌倒时肘屈曲位肘尖着地而致伤。骨折后,肘部肿胀、疼痛,肿甚则出现张力性水泡,局部压痛,功能障碍,有异常活动和骨擦音。

无移位骨折,可置患肢于屈肘90°位,用颈腕带悬吊2—3星期。有移位骨折,可采用手法整复、夹板固定。整复时,患者仰卧位或坐位,两助手分别握住其上臂和前臂,肘半屈曲位,徐徐用力,顺势拔伸牵引,纠正重叠移位。伸直型者,则以两拇指从肘后推按远骨折端向前,余指扳拉近端向后,并令助手在牵拉下徐徐屈曲肘关节至110°左右,即可复位,屈曲型者,整复手法与伸直型相反,即用两拇指按捺远骨折端,余指扳提近骨折端向前,助手将患肘徐徐伸直,即可复位。开放性骨折则应清创后进行手法复位,再缝合伤口。

骨折复位后,用4块夹板超肘关节固定患肢。对伸直型骨折,为防止远骨折端后移,可在鹰嘴角方加一梯形垫;为防止内翻,可在近骨折端外侧及远骨折端内侧分别加塔形垫和梯形垫。夹缚后用颈腕带悬吊,固定于屈肘90°—110°位置3星期。屈曲型应固定于屈肘40°—60°位置2星期,以后逐渐屈曲至90°位置1—2星期。夹板固定后,须密切观察患肢血运情况,如有不良情况,应立即调节夹板松紧度或重新绑扎,肿胀严重者可抬高患肢。固定期间多作握拳、腕指屈伸等活动。解除固定后,积极主动锻炼肘关节伸屈活动,严禁暴力被动活动,以免引起损伤性骨化,影响肘关节活动功能。

- 4.峒中矮鸡是什么意思

- 4. 嵊泗列岛风景名胜区是什么意思

- 4. 巢湖风景名胜区是什么意思

- 4. 工业经济管理体制的概念是什么意思

- (4)工作室、检验室等是什么意思

- 4. 巩义市是什么意思

- 4.市场是什么意思

- 4. 市场学的研究对象是什么意思

- 4.帝国主义是什么意思

- 4.带动了面上改革的深化是什么意思

- 4.常用农药及其施用是什么意思

- 4. 常见禽鸟是什么意思

- 4.平原是什么意思

- (4)平原、谷、盆地等是什么意思

- 4.平原绿化工程项目是什么意思

- 4. 平山县是什么意思

- 4. 平遥县是什么意思

- 4年是什么意思

- 4.广播技术是什么意思

- 4.广河县三甲集皮毛市场是什么意思

- 4.广泛动员, 积极组织群众搞开发是什么意思

- 4.广泛开展对外交流是什么意思

- 4. 广饶县是什么意思

- 4. 庆云县是什么意思

- 4. 应县是什么意思

- (4)应用文体是什么意思

- 4.延安市农业机械研究所是什么意思

- 4.延边农业职工中等专业学校是什么意思

- 4.延长土地承包期是什么意思

- 4.建材工业是什么意思

- 4. 建水县是什么意思

- 4.建立 “三级一户” 推广网络是什么意思

- 4.建立一批商品粮基地是什么意思

- 4.建立健全管理机构是什么意思

- 4.建立农村法律服务和法律保障体系是什么意思

- 4.建立农村科技社会化服务体系是什么意思

- 4.建立法律机制是什么意思

- 4.建立社会主义市场经济体制时期是什么意思

- 4.建立高效节能日光温室,发展冬季蔬菜生产是什么意思

- 4.建筑工程是什么意思

- 4. 弋阳县是什么意思

- 4.引进“三个机制”完善企业承包是什么意思

- 4.张家港是什么意思

- 4.张广才岭是什么意思

- 4.张掖地区农业学校是什么意思

- 4. 张掖市是什么意思

- 4.强化了动物防检疫法制是什么意思

- 4.强化流动人口的管理是什么意思

- 4.强化社会化服务功能是什么意思

- 4. 当阳市是什么意思

- 4. 彭州市是什么意思

- 4. 彰化县是什么意思

- 4.徐州、淮阴老区是什么意思

- 4. 徐汇区是什么意思

- 4.微水发电潜力巨大是什么意思

- 4.德保猪是什么意思

- 4.德国是什么意思

- 4. 德庆县是什么意思

- 4. 志丹县是什么意思

- 4. 忠县是什么意思