肢体淋巴水肿

淋巴水肿是指因淋巴管或淋巴结病变引起淋巴液淤滞所致的软组织肿胀。可发生于身体任何部位,但淋巴水肿这一名称多指四肢的淋巴性肿胀,并以下肢最多见。病因很多,其发生机理基本相似,主要是由于淋巴管阻塞或发育有缺陷,如瓣膜缺如或功能不良、淋巴管缺乏等,使肢体淋巴液不能充分引流回胸导管及腔静脉,从而停滞于肢体,引起肢体水肿。在淋巴淤滞的情况下,受累肢体胶原代谢发生改变,主要是脯氨酸及羟脯氨酸代谢改变,促使不规则的纤维组织增生。因此患肢正常皮下组织及脂肪被扩张的淋巴管及结缔组织所代替,皮肤变厚,整个肢体可不同程度地受累,从足或踝部轻微肿胀到整个小腿及足部甚至整个下肢明显增粗达到所谓的“象皮病”的程度,严重者阴囊或阴唇均可受累。患肢血管多通畅,无血栓形成。肌肉、神经纤维及汗腺多萎缩,组织内有淋巴细胞及白细胞浸润。一般说来不论肢体水肿到何种程度,深筋膜内的组织如肌肉等并不肿胀。

分类 淋巴水肿目前多采用按病因的分类,有先天性发育异常及后天性病变所致者,有炎症性原因及非炎症性原因所致者,有原发及继发者。

原发性淋巴水肿 亦称特发性淋巴水肿,共分三种。

❶先天性: 它又分两种,一为遗传性或家族性,由Milroy(1892)最初叙述,又称Milroy病,指在一家族内数代人中均有发病。另一种在一家族历代中仅有一人发病,称为单纯性或非家族性。先天性者占原发性病变者中10%以下,此种病人自出生或出生后不久即出现肢体弥漫性肿胀,多为单侧,无疼痛或肢体感染。病儿除肢体肿胀外多无其他异常;

❷早发性: 指发病于儿童期至35岁以前。大部原发性病变归于此类。同样可分为家族性和非家族性。女性多于男性,往往是自发地发病,开始多先发现足背浮肿,经过长时间活动后或在月经期及热天较明显,休息或肢体抬高后暂时消失。大部病人单侧肢体受累,少数也可同时或先后双下肢受累。目前认为早发性淋巴水肿发病机理是在出生后淋巴管组织发育不良,但尚能维持淋巴引流的需要,当年龄增长,组织迅速发育,淋巴管不能满足引流需要时就出现淋巴液淤滞及肢体水肿;

❸晚发性: 比早发性者为少,发病机理与早发性一样,但指在35岁以后发病者。过去认为原发病例多由淋巴管无发育所致,在淋巴管造影技术发展以来,证明多数属于发育不良。

继发性淋巴水肿 主要指原来正常的淋巴管系统因某种病变导致引流受阻,继发淋巴管内液淤滞,间质液增多及淋巴管功能不全和肢体肿胀,其范围及程度随病变部位及阻塞程度而定。此症病因甚多,临床上常见的为炎症性者。

❶炎症性: 国内较常见的有寄生虫性及细菌感染等引起者。在寄生虫病中斑氏丝虫最常见。这种寄生虫成虫多寄生于淋巴结及淋巴管内,反复引起炎症,从而导致淋巴管道阻塞及淋巴水肿。在我国北方常见的淋巴水肿较多由反复发作的淋巴管炎或丹毒所致。即使来自霉菌感染(如足毛藓菌病),也是在局部反复引起淋巴管炎及蜂窝织炎后继发淋巴管阻塞导致。尚有不少病人淋巴水肿发生于静脉炎后,此种情况往往是在静脉炎发病的同时有淋巴管炎。一般创伤引起的淋巴水肿并不多见,但近年来对肿瘤的放射治疗通过放射线引起的淋巴管内皮及淋巴结损伤导致淋巴管阻塞及淋巴水肿的情况并不少见。肉芽肿性病变所致者在我国比较少见,尤其是性病所致者更罕见,这类病变多通过破坏淋巴结造成引流阻塞而致病;

❷非炎症性: 主要有癌肿或手术切除淋巴组织引起。癌肿通过对某些部位的淋巴结广泛转移及阻塞引流通道而致水肿。子宫颈癌盆腔内广泛侵袭及转移可导致下肢淋巴水肿,而腋窝部癌肿侵袭则可引起上肢淋巴水肿。外科手术成块切除大量淋巴结及淋巴管时也可引起淋巴水肿,典型例子是乳癌根治术后,由于腋部及锁骨上下淋巴结连同该处淋巴管切除,常引起上肢淋巴水肿。而腹股沟部淋巴结清扫术 (如在阴茎癌根治术时)也可引起同侧下肢淋巴水肿。但是手术后淋巴水肿发生的时间差别较大,可由数日至数年不等,多数病例自开始进行肢体活动时水肿明显。

临床表现 肢体的淋巴水肿多表现为肢体远侧段逐渐发生的肿胀。下肢可自足背开始,也有始自小腿下段。初时肿胀常在久立或活动后出现,卧床休息抬高肢体后减轻。继续发展后,肿胀不易消除。患处皮肤增厚,硬韧,皮下组织较坚实。肿胀程度可由足背或小腿轻微肿胀到全下肢象皮肿,有时甚至合并巨大阴囊水肿。当淋巴水肿发展得比较严重时,与其他引起肢体肿胀的原因甚易鉴别,比较轻微尚未引起皮肤变厚及发硬时,则常需与其他引起肢体水肿的原因如心力衰竭、肾炎或肾病、低血蛋白及粘液水肿等全身性疾病相鉴别,特别是当淋巴水肿为双侧性时,应详细检查排除这些疾病。引起肢体肿胀的其他原因如动静脉瘘、脂肪肿及慢性静脉炎等有时也不易与淋巴水肿鉴别,但详细分析它们的不同特征仍可鉴别,如动静脉瘘除肢体肿大外尚有其他动静脉瘘的体征;脂肪肿常与全身肥胖相一致,多见于妇女,为双侧性。较难鉴别的是慢性血栓性静脉炎,在早期与淋巴水肿早期一样也多为单侧,皮肤质地正常,压之凹陷,抬高患肢可消肿等。但其发病原因不同,发病过程及发病速度快,病人常主诉全身不适,表浅静脉多扩张,并常感疼痛,沿肢体大静脉有压痛或摸到索状物。淋巴水肿除急性淋巴管炎期有疼痛及全身症状外,一般无特殊症状,病程缓慢而长,表浅静脉多不扩张。

治疗 非手术疗法适用于大多数早期或中期病人。一般处理为治疗前注意病人是否伴有肥胖症或高血压,有高血压者应限制盐摄入量。肥胖者应减胖。此外还应注意盆腔器官如卵巢、子宫、前列腺等是否合并有肿瘤,因它们可导致继发性淋巴水肿。发现后应进行治疗。卧床并抬高患肢是最初也是基本的治疗方法。通过肢体抬高使更多淋巴液回流。有主张在此阶段辅以利尿剂如氯噻嗪类,可使肢体组织间液体迅速排除。须预防及治疗感染。肢体压迫疗法多用于需起床活动的病人,主要是深部静脉通畅无静脉炎的病例。过去用于肢体压迫的方法有弹性绷带、弹力袜等。胶管压迫治疗可用6~10m长,1.9cm直径的软胶管,自小腿远侧的1/3范围开始缠绕需双层,留置3~10分钟,松去后该处用绷带缠紧,再向上1/3部位压迫。进行3~4次后将达到膝部。治疗中及治疗后数小时内,病人将排出多量尿。这种治疗没有痛苦,如有疼痛则应松开。有些病人较长期使用此种治疗,获最好疗效;物理疗法中,国内有人采用幅射热治疗下肢象皮肿,在大部病人中取得了较好的疗效。

非手术疗法无效者可行外科治疗,如肢体过度肿胀、功能有障碍、皮肤明显过度角化、增厚而硬者。外科治疗的目的旨在设法促进新生淋巴通道或解除阻塞,切除病变组织,改善肢体外观及功能。目前有七类手术曾被应用。

❶淋巴管成形术: 最早由Handley(1908)设计,在皮下埋丝线,其他人采用埋胶管、塑料管、尼龙管或线等,但这类术式往往由于感染、异物排斥或引流不良而失败,一度废用。近年又有人采用尼龙线作下肢网状引流,同时术后并用丙酮氧羟泼尼松龙治疗;

❷深浅淋巴道沟通术: 早期采用将深筋膜条转入肌肉或骨胳 (Lang,1911),或切除肢体内、外侧深筋膜各一条,使浅部淋巴液可通过深部淋巴管道及静脉而引流 (Kondoleon,1912)。这种手术经他人多次改良,在术后早期尚有一定效果。但由于深筋膜迅速再生及重新形成一个屏障,将浅、深部淋巴通道隔开因而易遭致失败;

❸架桥手术: 将正常组织及其淋巴管越过一组有病的淋巴结与水肿肢体连接 (Gilles和Fraser,1935)。经几十年应用效果不佳;

❹切除深筋膜外病变组织及植皮: 这是Charles(1912)最初设计至今仍沿用的术式。主要是采取一期或分期切除患肢深筋膜外的增厚病变组织,然后施行游离植皮以覆盖创面。改良方法主要包括采用他处皮肤或用患处全厚或中厚皮片植皮;

❺淋巴管静脉吻合术: 近些年有人采用此术式认为效果较好,其效果常与吻合的淋巴管数目有关,吻合多的效果较好。严重象皮病、先天性淋巴管无发育、非淋巴原因的水肿及乳癌根治术后已有远处转移者禁忌此手术;

❻大网膜移位术: 对治疗此症有一定效果,但尚需进一步研究;

❼皮瓣埋入法: 这是沿用深、浅淋巴沟通的原理,将肢体内侧皮肤切开,切除部分病变组织,切开深筋膜,将皮瓣埋入肌肉深部以建立永久性深浅淋巴的交通。此手术较易行,且效果好,近年受到推崇。

肢体淋巴水肿

由于淋巴管道发育不全或发生堵塞,淋巴回流遇阻,瘀积于皮下组织间隙内,致局部肿胀,称为淋巴水肿。淋巴水肿多发生于四肢,尤以下肢为最常见。久之,患肢显著增粗,愈至远端低垂部位愈甚。皮肤增厚、硬韧、表面粗糙、干燥,状如象皮,故又称象皮病或象皮肿。

肢体淋巴水肿,依其病因的不同,可分为原发性和继发性。

原发性淋巴水肿多发生于下肢,常为一侧,膝以下显著。少见于上肢。有两种类型:

❶早发型淋巴水肿,多见于女性,一般在9~25岁之间发病,由于先天性淋巴管发育不全,不能适应和满足青春期迅速增长的功能需要所致。

❷milroy病,初生或生后不久即发病,并有家族史。原发性淋巴水肿淋巴管造影所见,多数为淋巴管发育不全,淋巴主干较正常稀少,管腔也较细小,致淋巴回流不畅。少数为淋巴主干缺如,淋巴回流无路。还有少数为淋巴主干增生,数量虽增多,但纡曲扩张,瓣膜失效,功能不良,导致淋巴的逆流和淤滞。

继发性淋巴水肿多发生于成年人,是由于丝虫病、反复发作的丹毒,恶性肿瘤细胞淋巴转移,乳腺癌根治手术或腹股沟淋巴结清扫术后,尤其是继之以放射治疗等原因,使肢体近侧端淋巴通路阻塞、淋巴积滞所致。淋巴管造影可见阻塞部位以远的淋巴主干纡曲,但扩张不甚显著,横向或斜向管道增多,有向真皮逆流现象。

原发或继发淋巴水肿,病因虽不相同,但病程进展和临床检查所见基本一致。初期肿胀改变主要见于肢体的远端,皮肤仍较光滑、柔软,水肿有指压性,抬高患肢、卧床休息后,肿胀可以减轻或消退。后期,由于蛋白质含量较高的淋巴渗出液在静止状态下凝结,导致成纤维细胞增生。久之皮肤及皮下组织内,有大量纤维结缔组织沉积。且淋巴水肿的肢体皮肤,易于继发溶血性链球菌感染而暴发丹毒,进一步造成淋巴管损害,和更多的纤维结缔组织生成,阻塞愈益加重。阻塞和感染,互为因果,病情日渐发展,并向肢体近端扩展。肢体乃显著增粗,皮肤也逐渐增厚变硬,呈苔藓化,皮面干燥,过度角化,粗糙少毛。此时水肿不再有指压性,抬高患肢,卧床休息后,肿胀也不能明显消退,仅可稍为软化。患肢呈象皮肿改变。在下肢,因肢体肿胀,行走不便。趾缝和踝部可出现疣状或乳头状增生,有淋巴渗漏现象。在上肢,因肿大而有胀满感,肘、腕和手指等关节的活动受到限制。

淋巴水肿的诊断,后期一般并不困难。但初期有时须与非淋巴阻塞所引起的水肿,如血管神经性水肿、静脉性水肿,以及局限性肢体肥大症和脂肪水肿等相鉴别。必要时可作放射性碘(131I)化血清白蛋白廓清率检查,和患肢水肿液蛋白含量测定。淋巴水肿患肢廓清速度较慢,约倍于常人,水肿液蛋白含量较高,可达1.5~6gm/dl,而非淋巴梗阻性水肿液的蛋白含量,很少超过1.5gm/dl。此外,淋巴管造影检查,不仅有助于鉴别诊断,还可观察淋巴管的病理变化。

淋巴水肿的治疗,有非手术疗法和手术疗法。

非手术疗法,初期可采用布绷带或弹性绷带的捆绑疗法,由肢端起向近端缠扎,或穿戴弹力套袖或弹力袜;定时向心性按摩;抬高患肢、卧床休息。下肢患者应避免从事长久站立的工作。此外,还须注意病因的治疗,如治疗丝虫病,注意防止继发感染如丹毒、蜂窝织炎、下肢趾间霉菌的感染等。非手术疗法,在上肢效果较好,但在下肢常只能达到维持现状不致继续发展的效果,故仅适用于初期轻型病例,或作为手术治疗前的准备措施,或手术治疗后维护疗效的手段。下肢淋巴水肿的非手术疗法尚有源于我国民间烤炉疗法的烘烤捆绑疗法,也有一定疗效。手术疗法,用于后期肿胀严重,妨碍肢体活动; 淋巴渗漏不能控制;丹毒往复发作,难于防治;或经非手术治疗不能阻止病程继续进展的病例。术前须按非手术疗法的各项措施进行充分准备,且近期内无丹毒发作时,方可施行手术。手术有病变组织切除和淋巴回流通路重建两类方法。

第一类手术方法——病变组织切除术。此类方法系以发生病理改变的组织限于深筋膜层外方的皮肤和皮下组织,而深筋膜以下的组织正常为理论基础。手术方法有:

❶病变皮肤和皮下组织分次切除缝合术,Kondoleon手术可为其代表,虽源始已久,但操作简易,有一定疗效,对轻型病例,仍不失为一种可行的治疗方法。

❷病变皮肤和皮下组织全部切除皮片移植术,为应用较广,即时疗效也较显著的手术治疗方法,适用于严重的象皮病,或行其他手术无效或术后复发的病例。手术要点为,将患肢全周径病变的皮肤、皮下组织和深筋膜一并切除,用中厚皮片修复创面。如患肢的皮肤尚未发生过度角化、疣状增生、而较正常时,则可将切下的组织削成整张的全厚或中厚皮片回植,不需另选供皮部位取皮。

第二类手术方法——淋巴回流通路重建术。此类手术有:

(1)真皮皮瓣埋入术: 将浅层淤滞淋巴导向深层淋巴系统回流,适用于淋巴管瓣膜失效,和淋巴向真皮逆流的病例。术前宜先行深层淋巴系统造影检查,以证实通畅无阻。以下肢为例,深层淋巴管主干伴随胫后动静脉和神经走行,可经内踝后切口显露,插管造影。手术原则为经顺患肢长轴走行的纵切口,按Kondoleon手术原则切除局部增厚的皮下组织及深筋膜,使周径缩小,并于切口一侧削除距边缘数厘米以内区域的皮肤表皮,形成真皮皮瓣,缝合皮肤切口时,将真皮皮瓣向内埋入深部有知名血管和伴行淋巴干的肌间隙内。一般先行内侧手术,真皮皮瓣蒂位在前方,需要时,以后再行外侧手术,蒂位在后方。此种手术设计是企图使浅层淤积的淋巴,通过真皮皮瓣,引向肌间隙内,经深层淋巴系统回流。但目前尚缺乏术后淋巴管造影的观察完全证实,因此有人认为,手术能取得一定疗效,主要是由于部分病变皮肤及皮下组织切除之故。

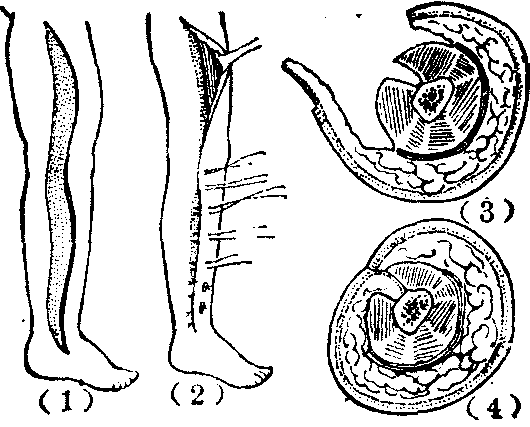

真皮皮瓣埋入术治疗下肢淋巴水肿

(1) 下肢外侧纵切口,切除切口两侧病变的皮下组织和深筋膜,并将切口后侧创缘的皮肤表皮削除,宽约2厘米(密点标示区),形成真皮皮瓣:(2) 经切口将真皮皮瓣向内埋入所剥离的外侧肌间隙内,缝合切口;(3)(4) 分别为(1)(2)的横断面示意。

(2)淋巴静脉分流术: 有淋巴管静脉吻合和淋巴结静脉吻合两种方法。通过显微外科操作建立淋巴系统与静脉之间的连系,以将淤积的淋巴直接引入静脉,建立回流通路。术前准备,和采用其他治疗淋巴水肿的手术相同。

淋巴管静脉吻合术需具备以下条件方可考虑施行,即肿胀虽甚明显,但皮肤无严重角化增厚改变,经抬高患肢并卧床休息后,肢体周径尚能缩减;静脉系统正常; 近期内无丹毒发作。手术操作要点,为于确定切口部位的远侧皮下注射偶氮蓝普鲁卡因稀释液,按摩注射部位,以促使染料流入淋巴管使之染色。切开皮肤后,在真皮层内可见密集的网状蓝染的淋巴管网,上肢于贵要静脉附近,下肢于大隐静脉附近,可以找到供吻合用的集合淋巴管,直径为0.3~0.6mm,暂以丝线标记备用。继在集合淋巴管附近,寻找可供吻合的小静脉。注意勿误认小动脉为静脉。在手术显微镜下,将淋巴管断端的远端与静脉断端的近端作端端吻合。如吻合口通畅,可即见静脉血逆流入淋巴管,挤压肢体远端,可见蓝染的淋巴经吻合口进入静脉。

淋巴结静脉吻合术用于原发性淋巴水肿,可与淋巴管静脉吻合术同时施行。主要选择腋部或腹股沟大静脉附近的淋巴结,将其外膜与腋静脉、股静脉、大隐静脉或其分支的断端或侧壁相吻合。为防止发生淋巴瘘,缝合时以连续缝合为佳。

淋巴静脉分流术是随近年来显微外科技术进展而出现的一项新的治疗淋巴水肿的手术方法。经初步观察,并不能达到预期效果,尚有待进一步研究探索,作出最终评价。

(3)大网膜有蒂移植术: 60年代中期以来,曾倡用大网膜有蒂移植术治疗上下肢淋巴水肿的手术方法,希图利用大网膜所含有的丰富淋巴组织于引入皮下后可以重建肢体的淋巴通路。但从动物试验和临床追随观察,发现所移植的大网膜均逐渐为纤维组织包裹并未能与患肢建立淋巴循环的连系,且术后常发生并发症如腹壁疝、网膜扭转、肠梗阻、切口崩裂等,故此类手术,不宜提倡。

截至目前,不论采用任何手术方法,均还不能获得较彻底的疗效,故手术后仍须继续采用术前所用的弹性绷带捆绑,预防感染以及其他各项措施,以保持疗效和减轻复发程度。

- madai是什么意思

- madai dap是什么意思

- madai luphtong是什么意思

- madai wa是什么意思

- madalasacampu是什么意思

- madalasa ⅰ是什么意思

- madalasa ⅱ是什么意思

- madam是什么意思

- mada mara是什么意思

- madame是什么意思

- madame bovary是什么意思

- madame butterfly是什么意思

- madame h. p. blavsky是什么意思

- madan是什么意思

- madana是什么意思

- madanamala是什么意思

- madanamancuka是什么意思

- madanapala nighantu是什么意思

- madanapalle是什么意思

- madanavega是什么意思

- madang是什么意思

- madang kawa是什么意思

- madang pung是什么意思

- madanika是什么意思

- madanmohan maalabya是什么意思

- madanmohan tarkalanka是什么意思

- madan theatre是什么意思

- madara是什么意思

- madarakta是什么意思

- madariaga y roio,salvador de是什么意思

- madariyah是什么意思

- madarosis是什么意思

- madat是什么意思

- madat mara是什么意思

- madat nahkun是什么意思

- madat sha是什么意思

- madaule jacques是什么意思

- madavaiya是什么意思

- madayanti是什么意思

- mada ⅰ是什么意思

- mada ⅱ是什么意思

- madbhava是什么意思

- mad-brained是什么意思

- mad-bred是什么意思

- madcap是什么意思

- madded是什么意思

- madder是什么意思

- madding是什么意思

- made是什么意思

- made ai是什么意思

- made dong是什么意思

- made ga是什么意思

- made hka是什么意思

- madeira是什么意思

- madeira:是什么意思

- madeira islands(或funchal islands)是什么意思

- madeira wine是什么意思

- madeleine la 圣马德莱娜教堂是什么意思

- madelin louis是什么意思

- ma de ma set是什么意思