股骨颈骨折

病名。以髋部疼痛,腹股沟中点附近有压痛和纵轴叩击痛为主要表现的股骨头下至股骨颈基底部的骨折。参见骨折条。

股骨颈骨折fracture of neck of femur

指股骨头下至股骨颈基底部之间的骨折。为老年人最常见的骨折之一。按骨折两端的关系可分为:

❶外展型(或称嵌入型):最稳定,肢体畸形不明显;

❷中间型:股骨头后倾,骨折线前方有裂隙;

❸内收型:两骨折端完全错位,患肢呈内收、外旋和短缩畸形。一般愈合较困难,有时并发股骨头坏死,应根据骨折类型作相应处理。

股骨颈骨折ɡǔɡǔjǐnɡɡǔzhé

病名。以髋部疼痛, 腹股沟中点附近有压痛和纵轴叩击痛为主要表现的股骨头下至股骨颈基底部的骨折。参见骨折条。

股骨颈骨折

由股骨头下至股骨颈基底部之间的骨折称为股骨颈骨折,骨折线位于囊内者称为囊内骨折。为老年人最常见的骨折之一,随着平均寿命的延长,其发生率随之增加。由于老年人骨质疏松脆弱,股骨颈除内侧皮质较坚硬外,余均为松质骨,且承受应力较大,故易骨折。多不须很大外力,如平地跌倒;下肢突然扭转等皆可引起骨折。对于青壮年则往往须强大外力,如车辆撞击或高处坠落等才能造成骨折。偶有因多次重复外伤积累而造成骨折者,如长途行走或跑步,长时间过重劳动等。其特点为骨折逐渐发生,且骨折线与新生骨同时存在,称为疲劳骨折。

股骨颈骨折的类型 (1)按骨折两端的关系分为: 外展型,股骨头内收,骨折上部嵌插,头与颈呈外展关系,侧位片股骨头无移位和旋转,又称嵌入型,最为稳定;中间型,X线正位片同外展型,而侧位片可见股骨头后倾,骨折线前方有裂隙,实为过渡到内收型的中间阶段;内收型,两骨折端完全错位,又称错位型。

(2)按骨折部位分为: 头下型,全部骨折面均位于头颈交界处,骨折近端不带有颈部,此型较少见;头颈型,骨折面的外上部分通过头下,而内下方带有部分颈内侧皮质,呈鸟嘴状,此型最多见; 经颈型,骨折面完全通过颈部,此型甚为少见,有人认为在老年病人中几乎不存在这种类型;基底型,骨折面接近转子间线。

(3) Pauwels分类法: 依骨折线与股骨干垂直线所成的角度分为:Ⅰ型,<30°;Ⅱ型,30°~50°;Ⅲ型,>50°。

(4) Garden分类法: 依错位程度分为:Ⅰ型,无错位;Ⅱ型,轻度错位;Ⅲ型,头外展,远端上移并轻度外旋;Ⅳ型,远端明显上移并外旋。

股骨颈骨折后的主要病理变化

❶血液供应的改变,特别是供应头部主要血运的上支持带动脉最易损伤,有时连同下支持带动脉一并损伤,而圆韧带动脉又供血不足,因而使股骨头缺血,以致骨折愈合缓慢; 不愈合或头缺血坏死。

❷生物力学的改变。骨折后常使颈干角和前倾角最终未能恢复正常,亦可影响骨折愈合与股骨头的存活。

临床诊断 如股骨颈骨折为内收型,则患肢呈内收、外旋和短缩畸形,活动下肢时髋痛加剧,按压股三角区或叩击大转子均能引起疼痛,大转子向上移位,髋关节功能丧失,诊断不困难。但如为外展型或中间型骨折,则症状及体征轻微,下肢无畸形,甚至仍可步行,因而易于漏诊,应予注意。对老年人伤后诉髋部疼痛者,应想到股骨颈骨折的可能性,甚至当X线片未显示骨折而临床仍有怀疑时,应于2~3周再拍片复查,由于骨折线两侧骨吸收使骨折线清晰可见。确诊和判断类型均须靠X线片。

股骨颈骨折的几种治疗方法 (1)外固定: 适用于外展型和中间型骨折,一般多采用患肢牵引3~4周,防止患肢外旋和内收,约需3~4个月愈合,极少发生不愈合或股骨头缺血坏死。但骨折在早期有错位的可能,故有人主张以采用内固定为妥。至于石膏外固定已很少应用,仅限于较小的儿童。内固定适应证最广,对绝大部分内收型骨折均适用。一般约需4~6个月愈合,骨折愈合后仍应继续观察直至术后五年,便于早期发现股骨头缺血坏死。

(2) 内固定: 内固定的形式很多,归纳约有以下几种类型:

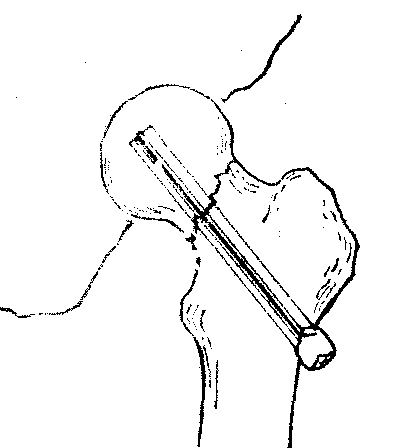

❶Smith-Petersen三刃钉内固定(图1):自1929年Smith-Petresen首次创用三刃钉以来,使股骨颈骨折的疗效显著提高,至今仍为常用的内固定方法之一。

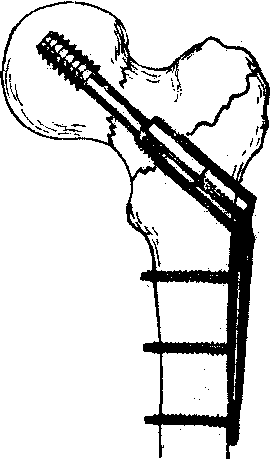

❷滑动式内固定(图2):现有各种不同式样的压缩钉或针。压缩钉或针可在套筒内滑动,当骨折线两侧有吸收时,钉向套筒内滑动缩短以保持骨折端密切接触,早期承重更有利于骨折端的嵌插。

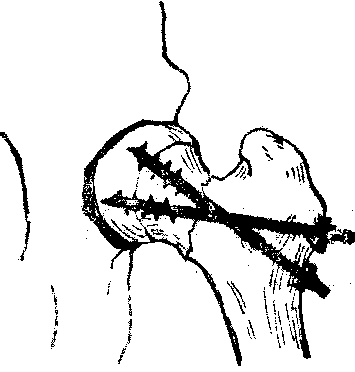

❸加压式内固定(图3): 此种内固定物带有压缩装置,能使骨折端互相嵌紧以利愈合。常用的有Charnley带有弹簧的压缩螺丝钉和Siffert使用的螺丝栓(Corkscrew Bolt)等。

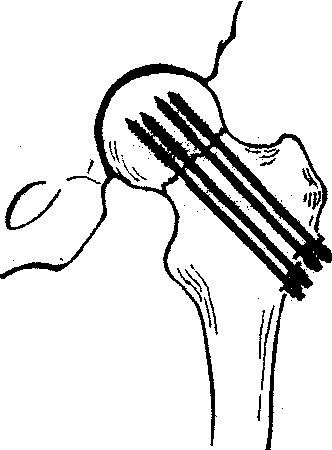

❹多针(或钉)内固定(图4): 根据股骨上端骨结构和生物力学原则分别插入2~4根螺丝钉或钢针,不但固定牢靠,而且可减少对股骨头的损伤。如Moore或Hagia针等。总之,目前的内固定形式多种多样。

图1 三刃钉内固定

图2 滑动式内固定

图3 加压式内固定

图4 多针内固定

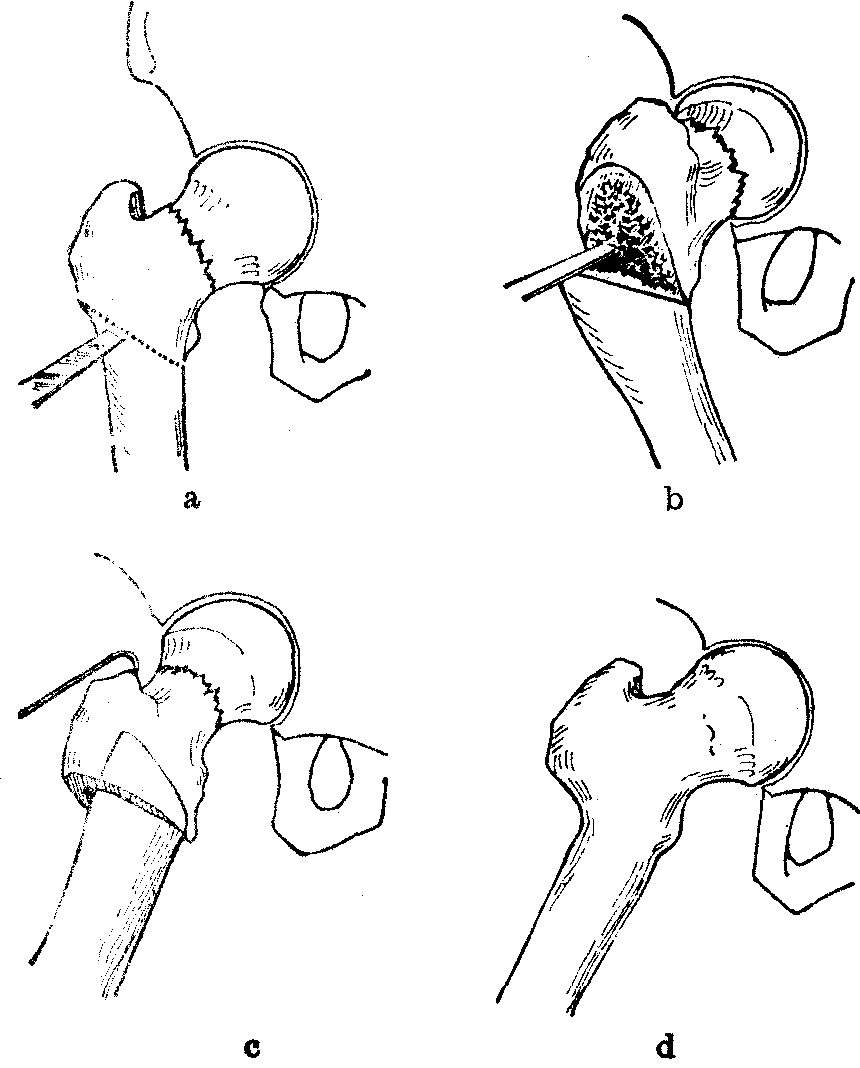

图5 孟继懋截骨术手术步骤

(3) 内固定同时植骨: 对于愈合较困难或较陈旧的骨折,为了促进其愈合,于内固定同时植骨,植骨方法有两种:

❶游离植骨: 如取腓骨或胫骨条由大转子下插入股骨头,或用松质骨填充骨缺损等。

❷带蒂植骨: 较常用的是Meyers创用的股方肌蒂植骨术。随着显微外科技术的进展,正在研究带血管蒂的骨移植。

(4) 截骨术: 对于愈合较为困难或一些陈旧骨折可有选择地施行截骨术,如McMurray转子间截骨术或孟继懋转子下截骨术(图5)。孟氏截骨术具有手术操作易,患肢缩短少,有利于骨折愈合和功能恢复好等优点。对于愈合较困难且年龄在60岁以上的病人则宜行人工股骨头置换术。

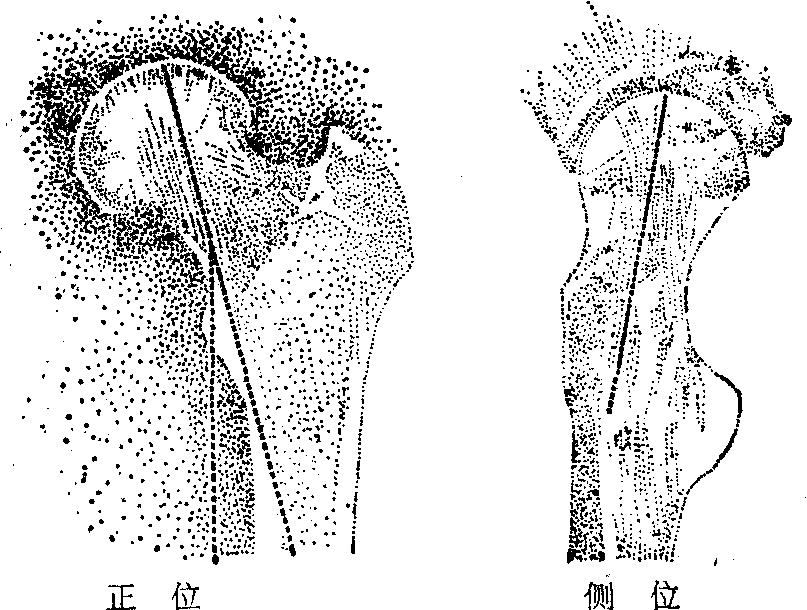

预后 影响预后——骨折愈合或股骨头血供应——的因素为年龄愈高,骨折愈合率愈低。但青年病人股骨头缺血坏死率却较老年病人为高;错位越严重,骨折愈合越困难,股骨头缺血坏死率越高;骨折线越接近头下,股骨头缺血坏死率愈高;颈后有蝶形碎骨片,多于复位后的侧位片上始可看到,是不利于骨折愈合的不稳定因素。复位质量是较重要的一个因素,判断复位质量有两种方法:第一为两骨折端之间的对位关系表示其稳定性,解剖或过度复位均有利于骨折愈合; 而复位不足则不愈合率大为提高。第二为两骨折端之间的对线关系,在正常情况下,X线正位片上内侧骨小梁与股骨干呈160°,在侧位片上头与颈呈180°,Garden称之为“对线指数”(图6),以160°/180°表示。复位不良常使头内收而正位角度>160°,头后倾而侧位角度<180°,改变愈大,头坏死率愈高。在复位过程中发生过度牵引者亦增加头坏死率。其他技术上的因素,如内固定物过短,使内固定不牢或失去固定作用,打钉时发生骨皮质劈裂影响固定效果,皆可使骨折发生早期错位,从而导致骨折不愈合。故在术中应准确测量进钉深度,并注意检查入口处是否过紧。在术中应防止内固定物过偏于一侧、导针变弯或折断等意外情况。对青少年病人应注意打钉时易发生骨折端分离,应由对侧推顶骨盆,放松牵引,并用嵌插器叩击使两骨折端嵌插,否则易发生不愈合或股骨头缺血坏死。

图6 Garden对线指数

股骨颈骨折

股骨颈骨折系指股骨头下至股骨颈基底部的骨折。股骨头颈又名髀杵。《医宗金鉴·正骨心法要旨》云:“环跳者,髋骨外向之凹,其形似凹,以纳髀骨之上端为杵也。”《伤科补要·周身名位骨度注释》云:“侠髋之名曰机,又名髀枢,外接股之髀骨也,即环跳穴处。”又云:“髀骨,膝上之大骨也。上端如杵,接于髀枢。”

股骨颈骨折多发于老年人,儿童或青年发病甚少。女略多于男。股骨颈部细小,处于疏松骨质和致密骨质交界处,负重量大。老年人因肝肾不足,筋骨衰弱,骨质疏松,有时仅受较轻微的旋转外力便可引起骨折。青壮年、儿童多由车祸、高处坠下等强大暴力而致伤。

股骨颈骨折分类 (1)股骨颈骨折按损伤机理分类,可有内收骨折和外展骨折。内收骨折临床上较多见,常因间接暴力所致。当患者自高处坠下,两足着地,体重由股骨头部下压,遂产生骨折,由于肌肉收缩力的影响而发生剪力作用,远端向上,由于髂腰肌及外旋肌的收缩和下肢的重量,致使下肢呈外旋位置,此种骨折移位较多,骨折远端多内收上移,血运破坏大,骨折愈合率低,股骨头缺血性坏死率较高; 外展骨折较少见,多为间接暴力所致。当患者滑倒时,股骨干外展,大粗隆着地,以致体重经髋臼而压于股骨头上造成骨折。这类骨折常因体重及肌肉收缩而呈嵌插状态,骨折局部剪力小,较稳定,血运破坏较少,故愈合率较高。

(2) 按骨折部位分类,可有头下骨折、经颈骨折和基底骨折。头下骨折和经颈骨折为囊内骨折,由于局部气血不足,常能影响连接,甚至可致股骨头缺血性坏死;基底骨折为囊外骨折,由于局部气血旺盛,瘀血易去,新血易生,故预后良好。

(3)按骨折线之倾斜度分类,骨折线之倾斜角度愈大,愈不稳定,预后不良。骨折线与股骨干纵轴的垂直线之间所成的角度小于30°者,骨折面相互嵌插,位置稳定,骨折容易愈合; 大于50°者,承受剪式应力较大,位置不稳定,骨折不易愈合,预后欠佳。

股骨颈骨折征候 骨折后髋部疼痛,髋关节任何方向的被动或主动活动都能引起局部剧烈疼痛,有时疼痛沿大腿内侧向膝放射,腹股沟中点附近有压痛和纵轴叩击痛。囊内骨折有关节囊包裹,局部血液供应较差,且其外为厚层肌肉,故肿胀瘀斑不明显。囊外骨折则肿胀明显,或伴有瘀斑,伤后即不能站立行走,髋关节功能丧失。但部分嵌插骨折仍可能站立或跛行,检查时应加以注意。有移位骨折,患肢呈外旋、缩短畸形,髋、膝关节轻度屈曲。囊内骨折受关节囊的束缚,外旋角度较小,约45°~60°,囊外骨折则外旋角度较大,可达90°,并可扪及股骨大转子上移。老人伤后气血更虚,常出现神色憔悴,面色苍白、倦怠懒言,胃纳呆滞,舌质淡白、脉细弱等症。气虚后津液亏损,舟无水则不行,可出现大便秘结。长期卧床还可出现褥疮、淋证、喘咳等并发症。此外还可以拍摄髋关节正侧位X线照片,以明确骨折部位、类型及移位情况。若临床症状可疑,初次X线片虽未发现明显骨折线,仍应摄健侧X线片对比,或两周后再摄片检查。

股骨颈骨折辨证施治 对外展(嵌插) 型骨折的治疗,可让患者仰卧于床上,置患肢轻度外展内旋位皮肤牵引,悬重1~2公斤,或穿防止外旋的丁字鞋。两周后拍摄X线正侧位片检查。若仍保持其外展位,在骨折后4~6周,可解除牵引,患肢不负重扶双拐下地活动。约在伤后3个月可改用单拐步行,5~6个月后,若骨折已愈合,始可弃拐行走。如骨折由外展型变为内收型时,则应按内收骨折处理。

对内收型骨折的治疗,应早期手法复位,可采用屈髋屈膝法。患者仰卧,助手固定骨盆,医者握其腘窝,使髋和膝关节均屈曲90°,并向上拔伸纠正缩短畸形,然后伸髋内旋外展以纠正成角及旋转畸形,并使骨折面紧密接触。复位后进行掌跟试验,即以手掌托住患侧的足后跟,如患足外旋畸形消失,表示复位成功。亦可采用手牵足蹬法,《伤科汇纂·环跳骨》云:“令患人仰卧于地,医人对卧于患人之足后,两手将患脚拿住,以右足伸牮患人胯下臀上,两手将脚拽来,用足牮去,身子往后卧倒,手足身子并齐用力。”若成角及内旋畸形仍未完全矫正,则可将患肢外展内旋。亦可采用骨牵引逐渐整复,若牵引后仍未完全复位,可配合手法整复。复位后可采用持续牵引或三翼钉、三支钢针等内固定。

治疗期间应进行全身锻炼,鼓励患者每天卧床做气功或深呼吸,主动按胸咳嗽排痰,给臀部垫气圈或泡沫海绵垫,预防因长期卧床发生的并发症,同时应积极进行患肢股四头肌舒缩活动、踝关节和足趾屈伸功能锻炼,以防止肌肉萎缩、关节僵直的发生。解除固定后,在床上进行髋、膝关节的屈伸活动,避免髋内翻和外旋。待骨折愈合后方可逐步负重锻炼,如果发现股骨头部有变形、塌陷、骨密度增浓等缺血性坏死征象时,要延迟负重的时间。

用药应按病情的标本轻重缓急,分析矛盾的主次,强调整体观念,特别是老年患者,应把保存生命放在首位。初期瘀血不行,治宜祛瘀生新,内服用活血祛瘀汤,对年老体弱患者不宜攻伐,可用四物汤加减,外敷接骨膏。若长期卧床而有胸腹胀闷、饮食少思者,为肝脾气伤,用六君子汤加柴胡、当归、川芎、丹皮、山栀; 食少不寐者,为脾气郁结,用归脾汤加减; 喘咳痰多系肝火侮肺,用小柴胡汤加青皮、山栀。中后期宜补气血、养肝肾、壮筋骨,可选服健步虎潜丸、归脾丸等。

股骨颈骨折

股骨颈细而略长,位于股骨头的下方与股骨干相连接,与股骨干之间成125~130°的夹角。股骨颈骨折多见于老年人,偶发于壮年与青少年,多因滑跌时臀部着地的间接暴力所致。如股骨颈骨折使股骨头旋转和股骨干上移,股骨颈与股骨干之间夹角可发生外翻与内翻。股骨头和股骨颈部的血液来源,主要依靠关节囊和圆韧带的血管。所以,股骨头下或颈部的骨折,易造成股骨头的血液供给不足,以致造成缺血性坏死或骨折不愈合。

症状 伤肢短缩,功能障碍,髋关节呈轻度屈曲、内收或外旋畸形。鼠蹊部饱满而有压痛,活动髋关节时可引起剧痛,叩击足跟及大粗隆,有明显的传导痛。

治疗 (1)整复固定:伤员取仰卧位,在助手配合下,术者以按提手法在伤肢进行按摩直至麻木,然后根据肌肉牵拉,外力的方向,运用摇提、旋按、搓掐、推挤对位等手法,使之复位。术后,用沙袋超关节固定,即将伤肢外展30°内旋位,在伤肢髋部外侧放一沙袋,长度上至腋下6~7肋间,另一沙袋放于伤肢内侧,长度上至鼠蹊部下至小腿中段,从两侧挤压伤肢,以保持稳定。若骨折部位于股骨头下时,可用适合于髋关节外形的塑性夹板固定。固定时间6~8周。

(2)按摩:伤部喷激白酒,用手或青铜镜在鼠蹊部、髋关节部作揉摩,压垫处作按压摩,膝部及足跟部作蹭摩,小腿部作捏摩,在肾、肝穴位作搓摩。

(3)药物:初期宜选用七珍散、十七味冰片散、九味接骨秘药、六味青铜钱散等方;中期和后期,宜投五味清浊散。对有胸热、惊厥症状者,投八味沉香散,如意至宝丸;最后可投十八味水银散,以燥黄水。饮食方面,应常给羊或山羊肝、肾与股骨同煮的肉汤。若股骨头下骨折而伴有缺血性坏死或骨折不愈合时,除局部喷激白酒进行按摩外,可投蜣螂与黑鸡肉配制的药,则可愈合。功能锻炼,四周后伤员可靠被、枕等物而坐,活动趾、踝关节,骨痂成长后可活动膝关节。

股骨颈骨折

股骨颈骨折多发于老年人,儿童或青年发病甚少。女略多于男。股骨颈部细小,处于疏松骨质和致密骨质交界处,负重量大。老年人因筋骨衰弱,骨质疏松,有时仅受较轻微的旋转外力便可引起骨折。青壮年、儿童多由车祸、高处坠下等强大暴力而致伤。

有内收骨折和外展骨折。内收骨折临床上较多见,常因间接暴力所致。当患者自高处坠下,两足着地,体重由股骨头部下压,遂产生骨折,由于肌肉收缩力的影响而发生剪力作用,远端向上,由于髂腰肌及外旋肌的收缩和下肢的重量,致使下肢呈外旋位置,此种骨折移位较多,骨折远端多内收上移,血运破坏大,骨折愈合率低,股骨头缺血性坏死率较高;外展骨折较少见,多为间接暴力所致。当患者滑倒时,股骨干外展,大粗隆着地,以致体重经髋臼而压于股骨头上造成骨折。这类骨折常因体重及肌肉收缩而呈嵌插状态,骨折局部剪力小,较稳定,血运破坏较少,故愈合率较高。

骨折后髋部疼痛,髋关节任何方向的被动或主动活动都能引起局部剧烈疼痛,有时疼痛沿大腿内侧向膝放射,腹股沟中点附近有压痛和纵轴叩击痛。

对外展(嵌插)型骨折的治疗,可让患者仰卧于床上,置患肢轻度外展内旋位皮肤牵引,悬重1—2 kg,或穿防止外旋的丁字鞋,两星期后拍摄X线正侧位片检查。若仍保持其外展位,在骨折后4—6星期,可解除牵引,患肢不负重,扶双拐下地活动。约在伤后3个月可改用单拐步行,5—6个月后,若骨折已愈合,始可弃拐行走。如骨折由外展型变为内收型时,则应按内收骨折处理。

对内收型骨折的治疗,应早期手法复位,可采用屈髋屈膝法。患者仰卧,助手固定骨盆,医者握其腘窝,使髋和膝关节均屈曲90°,并向上拔伸纠正缩短畸形,然后伸髋内旋外展以纠正成角及旋转畸形,并使骨折面紧密接触。复位后进行掌跟试验,即以手掌托住患侧的足后跟,如患足外旋畸形消失,表示复位成功。

治疗期间应进行全身锻炼,鼓励患者每天卧床深呼吸,主动按胸咳嗽排痰,给臀部垫气圈或泡沫海绵垫,预防因长期卧应发生的并发症,同时应积极进行患肢股四头肌舒缩活动、踝关节和足趾屈伸功能锻炼,以防止肌肉萎缩、关节僵直的发生。待骨折愈合后方可逐步负重锻炼,如果发现股骨头部有变形塌陷、骨密度增浓等缺血性坏死征象时,要延迟负重的时间。

- 破产终结是什么意思

- 破产罚则是什么意思

- 破产者是什么意思

- 破产能力是什么意思

- 破产能力是什么意思

- 破产能力是什么意思

- 破产财产是什么意思

- 破产财产是什么意思

- 破产财产是什么意思

- 破产财产是什么意思

- 破产财产是什么意思

- 破产财产是什么意思

- 破产财产分配是什么意思

- 破产财产分配方案是什么意思

- 破产财产管理是什么意思

- 破产责任是什么意思

- 破产责任是什么意思

- 破产费用是什么意思

- 破产费用是什么意思

- 破产费用和共益债务是什么意思

- 破产费用请求权是什么意思

- 破产资产负债表是什么意思

- 破产道德是什么意思

- 破伤风是什么意思

- 破伤风是什么意思

- 破伤风是什么意思

- 破伤风是什么意思

- 破伤风是什么意思

- 破伤风是什么意思

- 破伤风是什么意思

- 破伤风膏是什么意思

- 破伤骨折是什么意思

- 破伯牙之号锺兮,挟人筝而弹。是什么意思

- 破体是什么意思

- 破体是什么意思

- 破假汤是什么意思

- 破六韩拔陵是什么意思

- 破六韩拔陵是什么意思

- 破六韩拔陵(?—525)是什么意思

- 破冀纳甄是什么意思

- 破军是什么意思

- 破军杀将是什么意思

- 破冰船是什么意思

- 破包篓奴才是什么意思

- 破却千家作一池,不栽桃李种蔷薇是什么意思

- 破却千家作一池,不栽桃李种蔷薇。蔷薇花落秋风起,荆棘满庭君自知。是什么意思

- 破口大骂是什么意思

- 破口大骂是什么意思

- 破口大骂是什么意思

- 破合汤是什么意思

- 破四旧是什么意思

- 破国杀万是什么意思

- 破坏是什么意思

- 破坏交通工具罪是什么意思

- 破坏交通工具罪是什么意思

- 破坏交通工具罪是什么意思

- 破坏交通工具罪是什么意思

- 破坏交通设备罪是什么意思

- 破坏交通设备罪是什么意思

- 破坏交通设备罪是什么意思