肠杆菌科

肠杆菌科

肠杆菌科 (Enterobacterlaceae)是存在于人和动物的肠道或自然界中一大群生物学性状相似的革兰阴性杆菌。根据生化反应和抗原构造可将本科分为12个菌属。其中沙门菌属、志贺菌属和耶尔森菌属为致病菌,艾氏菌属是正常肠道细菌,其中少数菌型能引起肠道疾病和在一定条件下引起肠道外感染。其他菌属多为正常菌群,偶而引起腹泻或条件致病。本科细菌无芽胞,多数菌属能运动,需氧或兼性厌氧。营养要求不高,生化反应活泼,发酵葡萄糖,还原硝酸盐,氧化酶阴性。DNA的G+C含量为39~59%。肠杆菌科的分类法尚未完全统一。分类原则主要依据生化反应和抗原构造,尚缺乏更可靠的科学分类基础。目前较通用的是Bergey分类法(1974)(表1)。

表1 肠杆菌科分类

| 菌 属 | 致病性 |

| 1.艾氏菌属 2.爱德华菌属 3.枸橼酸菌属 4.沙门菌属 5.志贺菌属 6.克雷伯菌属 7.肠杆菌属 8.哈夫尼亚菌属 9.沙雷菌属 10.变形杆菌属 11.耶尔森菌属 12.欧文菌属 | 正常肠道菌,肠道致病菌、条件致病菌 条件致病菌 正常肠道菌,条件致病菌 肠热症,食物中毒 菌痢 条件致病菌 正常肠道菌,条件致病菌 正常肠道菌 条件致病菌 正常肠道菌,条件致病菌 鼠疫,肠道致病菌 植物致病菌 |

本科细菌多数有周身鞭毛,能运动,但志贺、克雷伯和耶尔森菌属无动力。有些细菌有荚膜,主要是克雷伯菌和沙雷菌。大多数菌均有菌毛,有菌毛的菌株能吸附在宿主及其他细胞上。细菌之间可以通过性菌毛交换遗传因子。在一般培养基上生长良好。不同种类细菌的菌落相似,为光滑、湿润和浅灰色,不易区别。肉浸液中生长呈均匀混浊。生化反应活泼,能分解多种物质,形成不同产物,常用于区别菌属和菌种(表2)。乳糖发酵试验有实用意义,非致病菌一般能发酵乳糖,致病菌则不能。细菌表面有各种抗原,可用血清学反应检查,以供菌种的鉴定和分型。主要表面抗原有O抗原、H抗原和K抗原三种,其他尚有菌毛抗原和共同抗原。

❶O抗原:即菌体抗原和内毒素,存在于所有革兰阴性菌的细胞壁中。化学成份为脂多糖。耐热,加热至100℃不被破坏。不同菌种的O抗原特异性取决于脂多糖分子侧链末端糖残基的种类和排列。在抗O血清中,有表面O抗原的细菌可凝集成紧密、细小的颗粒,不易摇散。初由病人标本中分出的肠道杆菌均有O抗原,菌落为光滑(S)型。在人工培养基上保存日久后,细菌壁上的脂多糖失去了O特异性侧链,但保留核心多糖类结构,此时菌落变为粗糙(R)型,称做S-R型变异,R菌株的致病力显著低于S型。

❷H抗原: 即鞭毛抗原,化学组成是蛋白质。不耐热,加热至60℃30分钟即被破坏,乙醇可使之变性。有鞭毛的菌在抗H血清中,呈疏松摇之即散的絮状凝集颗粒。失去鞭毛后,动力随之消失,称做H-O变异。这种变种,有时可见于从病人标本分出的菌株。

❸K抗原:即荚膜和包膜抗原。二者均位于菌体抗原外围,能抑制O凝集现象。为多糖类,加热60℃30分钟可去除。有荚膜的菌可在显微镜下用特殊染色法观察,包膜则不能,需用血清学方法检测。重要的包膜有伤寒杆菌的Vi抗原,大肠杆菌的K抗原等。荚膜和包膜与细菌的侵袭力有关。

❹菌毛抗原: 本科中大多数菌种有菌毛。菌毛的数量很多,有抗原性,能干扰O凝集作用。煮沸可破坏菌毛,使细菌呈现O凝集性。

❺共同抗原(ECA抗原): 存在于细菌表面,有两种形式,一种与脂多糖联结,有免疫原性,仅见于少数菌种中,如大肠杆菌O14型。故常被用于制造ECA抗血清。另一种存在大多数肠道杆菌中的ECA是半抗原,无免疫原性。如提出后,以之致敏红细胞,即可在抗ECA血清中形成间接血凝现象。在严重或慢性肠道感染中,血清中有时可测出抗ECA抗体。有关此抗原的化学组成及与细菌致病的关系目前尚不明。本科细菌不形成芽胞,故易被热力或低浓度化学消毒剂如石炭酸、甲醛、戊二醛、卤化物等所杀死。能耐胆盐和在不同程度上抵抗染料的抑菌作用,此特性已被用于制作选择培养基。耐低温力强,但干燥后容易死亡。在本菌科内及非本菌科细菌之间均可通过转导、溶原性转换或接合转移遗传信息,导致某些特性的改变。这种遗传物质的转移不只是实验室现象,在机体内和外界均可进行,最常见的是耐药性的转移。其他性状如产生毒素、生化反应等特性也可转移,这些在细菌的致病、实验诊断中都有实际重要性。

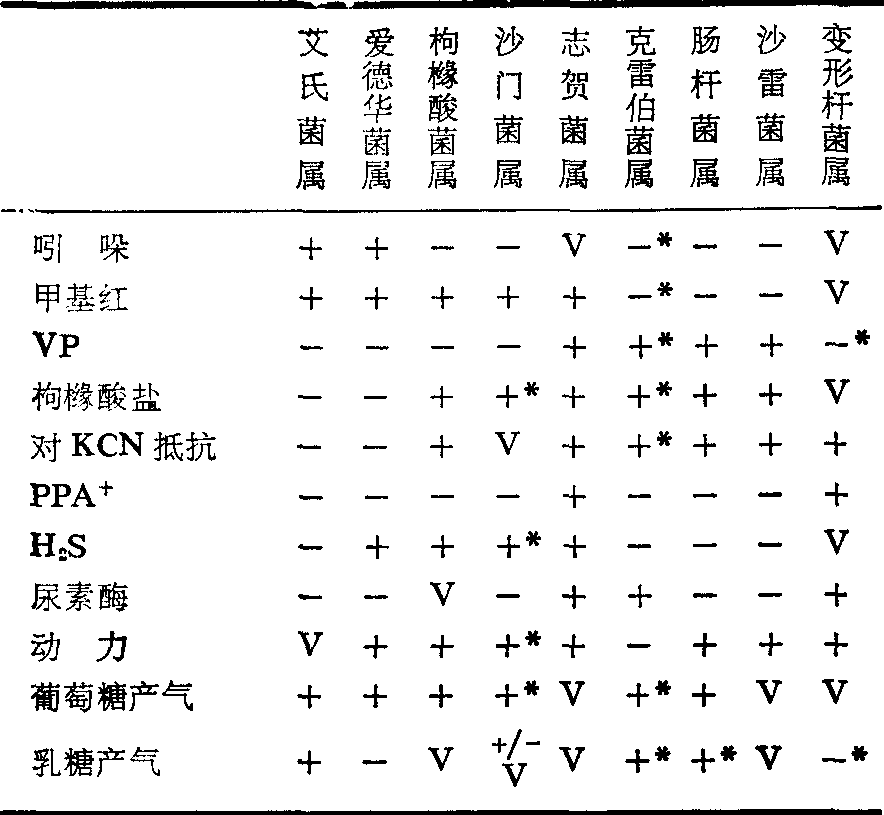

表2 肠杆菌科中几个主要菌属的常用生化反应

V: 有些菌株阳性,有些阴性 +: 苯丙氨酸脱氨,形成苯丙酮酸 *: 未定型菌株呈相反结果

细菌致病因子有

❶内毒素:即细胞壁中的脂多糖分子。其毒性成份是类脂A。将纯化的内毒素接种动物,可引起发热、白细胞数量变化、代谢改变等,严重时可导致休克。30%患肠道杆菌菌血症的病人可出现休克,如不及早抢救,死亡率很高。内毒素休克的主要问题是内脏的血供不足和循环衰竭。

❷肠毒素: 肠毒素是一种作用于小肠壁上的外毒素,通过细胞内cAMP的增高,促进肠粘膜细胞分泌功能,使大量液体进入肠腔。在体外测定肠毒素方法主要是家兔肠结扎法、乳鼠经口灌注、家兔皮肤试验、细胞培养法等方法。

❸其他因子: 细菌的各种表面结构与致病作用往往有关,如有荚膜的菌能抗吞噬; 伤寒杆菌的Vi包膜抗原能抗吞噬细胞内的杀菌作用;有菌毛的细菌往往能吸附在宿主粘膜表面,有利于细菌穿透表面屏障进入体内。志贺菌、沙门菌和耶尔森菌都是致病菌,其他肠杆菌偶尔引起肠道感染,或是肠道外条件致病菌,即在不利条件下,可以引起肠道外感染,如泌尿道感染、肺炎、脑膜炎、伤口化脓等。大肠杆菌是正常肠道菌群和条件致病菌,但某些菌型能引起肠道感染。不论致病部位如何,这类细菌一旦入血,产生菌血症,就有可能导致内毒素休克,有时后果极为严重。微生物学检查包括从病变部位分离致病菌和从血清中查特异性抗体。

❶分离与检定病原菌: 当感染部位是肠道时,必须使用选择培养基以抑制正常肠道需氧或兼性厌氧菌的生长,以利分离致病菌。肠道外感染中细菌常为纯培养或接近纯培养,不用选择培养基。分离纯培养后,根据菌落形态、培养特性与生化反应加以检定。有些菌属和菌种,尚可用血清学方法进行确诊与分型。

❷血清学检查: 少数肠道病原菌,主要是由伤寒或副伤寒杆菌引起的肠热病,从病程第2周起,血清中出现特异性抗体,可用已知菌种检测抗体的效价,以协助临床诊断。治疗以抗生素为主,但由于耐药菌株多,最好用分得的菌株做抗生素敏感试验,以供选择适合的药物。预防肠道感染的最根本方法是改善环境卫生和加强个人卫生教育。少数种肠道感染,如伤寒和副伤寒,可以用菌苗预防。

☚ 费氏(韦荣)球菌属 艾氏菌属 ☛

- 消解是什么意思

- 消费是什么意思

- 消费信贷是什么意思

- 消费品是什么意思

- 消费基金是什么意思

- 消费税是什么意思

- 消费结构是什么意思

- 消费者是什么意思

- 消退是什么意思

- 消逝是什么意思

- 消遣是什么意思

- 消遣品是什么意思

- 消释是什么意思

- 消长是什么意思

- 消闲是什么意思

- 消防是什么意思

- 消防车是什么意思

- 消防队是什么意思

- 消除是什么意思

- 消隐是什么意思

- 消音器是什么意思

- 消食是什么意思

- 消魂是什么意思

- 涉是什么意思

- 涉世是什么意思

- 涉历是什么意思

- 涉及是什么意思

- 涉及面是什么意思

- 涉外是什么意思

- 涉外婚姻是什么意思

- 涉嫌是什么意思

- 涉密是什么意思

- 涉案是什么意思

- 涉渡是什么意思

- 涉猎是什么意思

- 涉禽是什么意思

- 涉笔是什么意思

- 涉笔成趣是什么意思

- 涉讼是什么意思

- 涉足是什么意思

- 涉险是什么意思

- 涉黑团伙是什么意思

- 涌是什么意思

- 涌出是什么意思

- 涌动是什么意思

- 涌泉是什么意思

- 涌流是什么意思

- 涌浪是什么意思

- 涌溢是什么意思

- 涌潮是什么意思

- 涌现是什么意思

- 涌进是什么意思

- 涎是什么意思

- 涎水是什么意思

- 涎沫是什么意思

- 涎皮赖脸是什么意思

- 涎着脸是什么意思

- 涐是什么意思

- 涑是什么意思

- 涓是什么意思