肝性脑病

又称“肝性昏迷”。严重肝病引起以代谢紊乱为基础的中枢神经系统综合病征。由肝硬化、重症肝炎、药物性肝病、肝癌等引起。意识障碍和昏迷为主要表现。尚无特效疗法,仅采取综合性处理措施。

肝性脑病hepatic encephalopathy

亦称肝昏迷。是肝硬化、重症肝炎、肝癌、门脉高压症、妊娠期急性脂肪肝等疾病终末期肝功衰竭引起的中枢神经系统功能紊乱综合征。临床上分为四期:

❶一期,有轻度性格改变和行为异常;

❷二期,意识错乱,行为失常;

❸三期,昏睡、精神错乱;

❹四期,昏迷,神志不清。

肝性脑病

继发于肝功能衰竭或门体静脉分流术的神经精神症群称为肝性脑病,严重时可发展为肝性昏迷。消化道出血,进食过多蛋白质,氮、氨吸收增加,血氨升高,过多引流腹水或应用利尿药、镇静药、麻醉药等为常见诱因。

发病机理 有三种学说:

❶氨中毒学说: 正常情况下,肝将血氨经鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸循环很快转化为尿素,使机体不致遭受氨中毒的危害。当肝功能遭受严重损害不能将氨转化为尿素,或行门体静脉分流术后,从肠道吸收的氨可部分或全部不经肝脏而直接进入体循环。由于血氨骤然增加,就可影响中枢神经系统代谢,因而产生一些神经精神症状。一般认为,血氨超过300μg(正常40~70μg)时,患者可发生深度昏迷;

❷假性神经传递体学说: 神经传递体可根据其作用特点分为兴奋性与抑制性二类。兴奋性神经传递体有多巴胺、去甲肾上腺素,乙酰胆碱,谷氨酸与门冬氨酸等。抑制性神经传递体有5-羟色胺,γ-氨酪酸,羟苯乙醇胺,苯乙醇胺等。肝性脑病时,大多数兴奋性传递体明显减少,而多数抑制性传递体却明显升高,其中包括羟苯乙醇胺,苯乙醇胺,5-羟色胺等。肝昏迷的严重程度与血羟苯乙醇胺值有一定的平行关系;

❸其他学说: 肝功能明显受损时,不能对胰岛素进行灭活,致使其大量进入周围血液循环,从而引起高胰岛素血症,使支链氨基酸被肌肉清除过多,血中这些氨基酸的浓度因而明显降低,使支链氨基酸对色氨酸进入大脑的竞争作用减低。于是更多的色氨酸进入大脑,造成5-羟色胺大量合成,使肝昏迷加重。较长时间或反复发作的脑病,则在脑部可出现较明显的改变,主要包括原浆星形细胞的增殖和肥大,尤以大脑皮层最为明显。当患者有肝性脑变性时,大脑可出现不可逆的神经元变性和髓鞘脱失。

临床表现 伴有急性肝病时,常因病毒、中毒或药物而引起大量肝坏死,表现为谵妄,惊厥,进行性黄疸和急性昏迷,偶有去大脑强直,病情严重。如继发于肝硬变等慢性肝病或门体静脉分流术后,昏迷的发生比较隐潜,病情较轻,常伴有诱发因素。患者可以恢复,但易复发。早期有性格改变,包括欣快感,不注意整洁,思想不集中等,可有失眠和轻度精神错乱。后期可出现定向障碍,木僵以至神志丧失,偶可发生惊厥。在一系列症状中,最典型的是扑翼样震颤,表现为二手向外偏斜,掌指关节及腕关节不规则快速扑击抖动。相当严重时有肝臭气味。脑电图显示发作性双侧同步高幅慢波、特征性的三相波。

治疗 主要是纠正诱发因素,补充葡萄糖和维生素,限制蛋白质摄入,用泻药或灌肠除去胃肠道内积血,应用新霉素等肠道抗菌药物以减少细菌产生氨。兴奋不安时可用安定、异丙嗪等药。谷氨酸能与氨结合成无毒的谷氨酰胺。临床常用谷氨酸钠(钾)和精氨酸治疗肝昏迷,有较好效果。乳果糖能促使肠道pH下降,抑制肠道细菌产氨,减少氨的吸收,常用其60%糖浆,每次30~40ml,一天2~3次。左旋多巴除可通过血脑屏障变成兴奋性神经传递体多巴胺,驱除抑制性神经传递体羟苯乙醇胺而恢复正常神经传递体功能外,还可提高大脑对氨的耐受性。每日口服2~4g,有良好苏醒作用。血液透析有肯定的清醒效果。应用支链氨基酸(缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸)可降低脑组织中酪氨酸(羟苯乙醇胺的前体)和色氨酸(5-羟色胺的前体)的浓度,使肝昏迷改善。服用利尿药者应予补钾。右半结肠切除或旷置术的作用是去除含氨毒素的主要产地,减少氨的吸收,这种手术对反复发作的门体分流术后脑病可减少木僵发作次数,对内科治疗效果不佳及有手术条件的患者亦有一定价值。

肝性脑病

肝性脑病又称肝昏迷,是指继发于肝功能严重低下时的一系列神经、精神综合征。急性者先出现一系列神经、精神症状,最后发展为昏迷;而有些慢性肝功能不全患者长期可仅有神经、精神症状而无昏迷,故用肝性脑病一词更为确切。

肝性脑病可分为内源性和外源性两类。内源性脑病是指病毒性暴发型肝炎、中毒性或药物性肝细胞广泛坏死所致的急性或亚急性肝性脑病,一般不需诱因即可发生,肝功能常有严重障碍。外源性脑病是指肝硬变、晚期血吸虫病等和门-体分流术后的患者在某些诱因作用下(如过量摄食蛋白质、消化道出血、感染,或过度使用利尿剂、镇静剂、安眠药等)所发生的脑病,肝功能可有不同程度的障碍。

肝性脑病主要是因脑细胞的代谢和功能障碍所致。但这种障碍的原因及其机制尚未完全阐明。一般认为,肝性脑病是由于血液中多种毒性物质(氨、胺类、酚、吲哚、短链脂肪酸等) 不能被肝脏清除或经侧支循环绕过肝脏直接进入中枢神经系统的结果。

(1) 氨中毒说: 此学说认为,由于肝功能损害和(或)门-体分流,引起血氨升高,导致脑代谢紊乱而发生脑症状。

血氨的正常值为30~100μg/dl。肝性脑病患者的血氨浓度有的高于正常值2~3倍或更高,但并非所有肝性脑病患者都有血氨升高。因此,根据血氨浓度又可将肝性脑病分为血氨升高的氮质性肝性脑病和血氨不高的非氮质性肝性脑病。外源性肝性脑病一般为氮质性的,内源性肝性脑病可以是氮质性的,也可以是非氮质性的。

肝性脑病时血氨升高的原因有:

❶氨的生成过多:从肠道吸收的氨是血氨的主要来源。肠道细菌能产生尿素酶和氨基酸氧化酶。尿素酶可将从血液经肠壁弥散入肠腔的尿素分解生成大量的氨; 氨基酸氧化酶则把肠道中蛋白质的分解产物氨基酸通过氧化脱氨基作用而生成氨。肝硬变患者因常有门静脉高压,其消化道的消化、吸收和运动功能减弱,因而肠内蛋白质及其含氮产物在细菌作用下分解,特别是进食高蛋白饮食或消化道出血(100ml血液相当于15~20g蛋白质)时,肠道内氨的生成显著增多,吸收入血的氨也随之增加。其次,严重肝疾患时往往伴发肾功能障碍和氮质血症,因而有大量尿素渗入肠腔,在肠道分解吸收,使血氨升高,成为诱发肝性脑病的重要因素。此外,正常情况下肾小管上皮细胞含谷氨酰胺酶,可使谷氨酰胺变为谷氨酸,同时生成氨,这些氨的一部分弥散入间质而被吸收入血,大部分进入肾小管腔,与原尿的H+结合成NH+4而从尿排出。肝性腹水使用乙酰唑胺进行利尿时可发生肝性脑病,其原因之一就在于乙酰唑胺是碳酸酐酶抑制剂,能抑制肾小管细胞生成碳酸,于是排出H+减少,使分泌入管腔的NH3不能与H+生成NH+4,造成NH3弥散入血增多。

❷氨的清除不足:肝功能不全时,肝内酶系统受损,故尿素合成能力降低。在肝脏的内、外侧支循环广泛开放的肝硬变病人或门-腔静脉吻合术后的患者,由肠道吸收入血的氨可“绕过”肝脏而直接进入体循环,导致血氨升高。

氨在血液中是以离子状态 (NH4+)和游离状态(NH3)两种形式存在的,二者呈动态平衡。

在正常的酸碱度范围内,仅有2%血氨处于游离状态,98%呈离子状态。碱中毒时NH3增多。已知游离状态的氨比较容易透过细胞膜和血脑屏障,而且游离氨弥散透过细胞膜又取决于膜两侧的pH梯度。当细胞外液的pH明显增高(碱中毒),使膜内外pH梯度增大时,氨弥散入脑组织增多。肝病患者常因过度换气而使二氧化碳排出过多,出现呼吸性碱中毒;另外常因呕吐、腹泻、利尿过度和钾摄入不足而有低钾性碱中毒,造成细胞内液的pH下降和细胞外液的pH上升,细胞膜两侧的pH梯度加大,从而有利于NH3进入脑细胞内。因此,临床常见碱中毒或缺钾易诱发肝性脑病,而纠正酸碱平衡紊乱和预防缺钾,则是防治肝性脑病的一种重要措施。同样,肠道吸收氨的过程也受肠粘膜细胞膜两侧pH梯度的影响,故临床上用稀醋酸高位灌肠或口服乳果糖使肠腔内液变为酸性(pH5~6),可使氨几乎全部以NH4+的形式存在而不被吸收,甚至反而向结肠内排氨,因而可预防慢性肝性脑病。

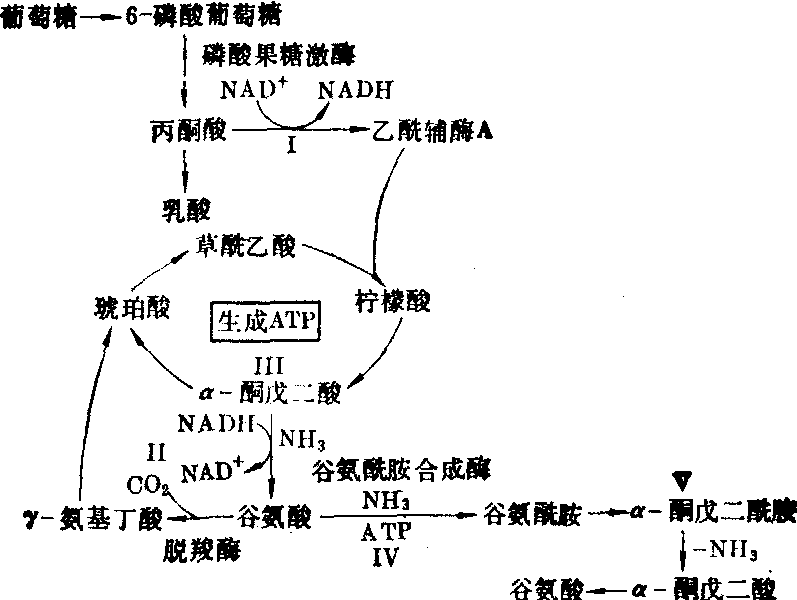

氨对中枢神经系统的损害作用主要是导致脑的能量代谢障碍。当血氨增高时,脑氨也增多。此时氨主要与α-酮戊二酸结合,生成谷氨酸;谷氨酸在三磷酸腺苷(ATP)供能条件下再与氨结合,生成谷氨酰胺。因此,谷氨酸和α-酮戊二酸相继解除氨的毒性作用,与此同时α-酮戊二酸却减少。而作为三羧酸循环中间产物的α-酮戊二酸的减少,使细胞内糖的有氧代谢受阻,ATP生成减少,脑细胞活动所需的能量供应不足,遂发生昏迷。也有认为氨可对神经细胞能量代谢的其他环节发生影响而引起能量代谢障碍。如氨可阻碍丙酮酸的氧化脱羧过程; 在谷氨酸形成过程中大量消耗了还原型辅酶I (NADH),妨碍了呼吸链中的递氢过程,以致ATP生成不足; 在氨与谷氨酸结合形成谷氨酰胺的过程中消耗了大量ATP等(图1)。但是有些实验结果未能支持这些看法,如肝性脑病患者和实验动物的脑α-酮戊二酸并不减少,肝性脑病患者在昏迷的最初24小时脑血流量和耗氧量均正常或甚至增多;动物实验研究脑的各部位(大脑皮质、小脑和脑干)的高能磷酸化合物含量,亦得出不一致的结果。有报道急性氨中毒致昏迷鼠的脑干ATP和磷酸肌酸含量降低,但也有报道并无脑能量生成减少现象。因此,脑能量代谢障碍在肝性脑病发生机制中的作用,尚待进一步阐明。

图1 氨中毒的几种可能机制Ⅰ丙酮酸的氧化脱羧基过程受损; ⅡNADH大量耗损,影响呼吸链中的递氢过程; Ⅲα-酮戊二酸减少;Ⅳ谷氨酰胺合成过程中消耗了大量ATP; Ⅴ α-酮戊二酰胺堆积

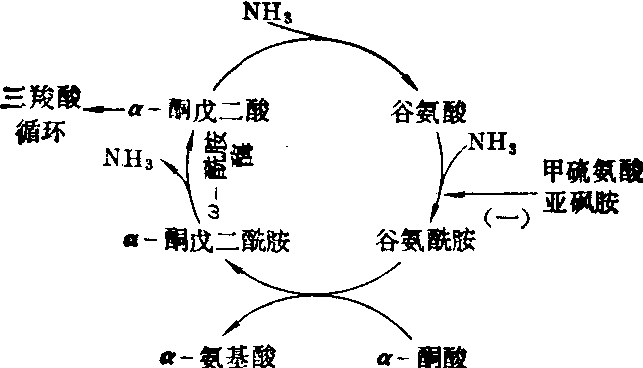

如果用谷氨酰胺合成酶的抑制剂——甲硫氨酸亚砜胺抑制谷氨酸与氨结合,则小鼠血氨和脑氨虽然更加升高,但氨的毒性作用却减弱,提示氨的毒性作用不在氨本身。进一步研究表明,此时氨的毒性作用系继发性代谢产物——α-酮戊二酰胺引起。因为谷氨酸与氨结合生成谷氨酰胺后,谷氨酰胺可进一步与α-酮酸进行转氨基反应,生成α-酮戊二酰胺。后者在ω-酰胺酶作用下水解释出氨而转变成α-酮戊二酸。在氨浓度升高的条件下,这一释氨反应受到抑制,从而引起α-酮戊二酰胺在脑内蓄积(图2)。

图2 α-酮戊二酰胺的生成

有证据表明,脑脊液中α-酮戊二酰胺的浓度与肝性脑病发病的关系,比血氨或脑氨增高更为密切,甚至认为,脑内α-酮戊二酰胺含量的增多,可作为诊断肝性脑病的依据。

总之,氨中毒说尚未阐明的问题还不少,但支持它的临床和实验资料很多。最近的实验研究还发现,给恒河猴持续输注醋酸铵,使血氨长期高达临床患者的血氨水平(200~400μg/dl),可引起酷似人类肝性脑病的脑电图和原浆性星状细胞增生现象,进一步支持氨中毒说。虽然,血氨升高(甚至脑氨升高)与脑功能障碍的严重程度未必呈平行关系,但并不能否认氨中毒说,只能说明氨中毒不是肝性脑病的唯一发病机制,可能还有其他“毒质”或因素起协同作用。

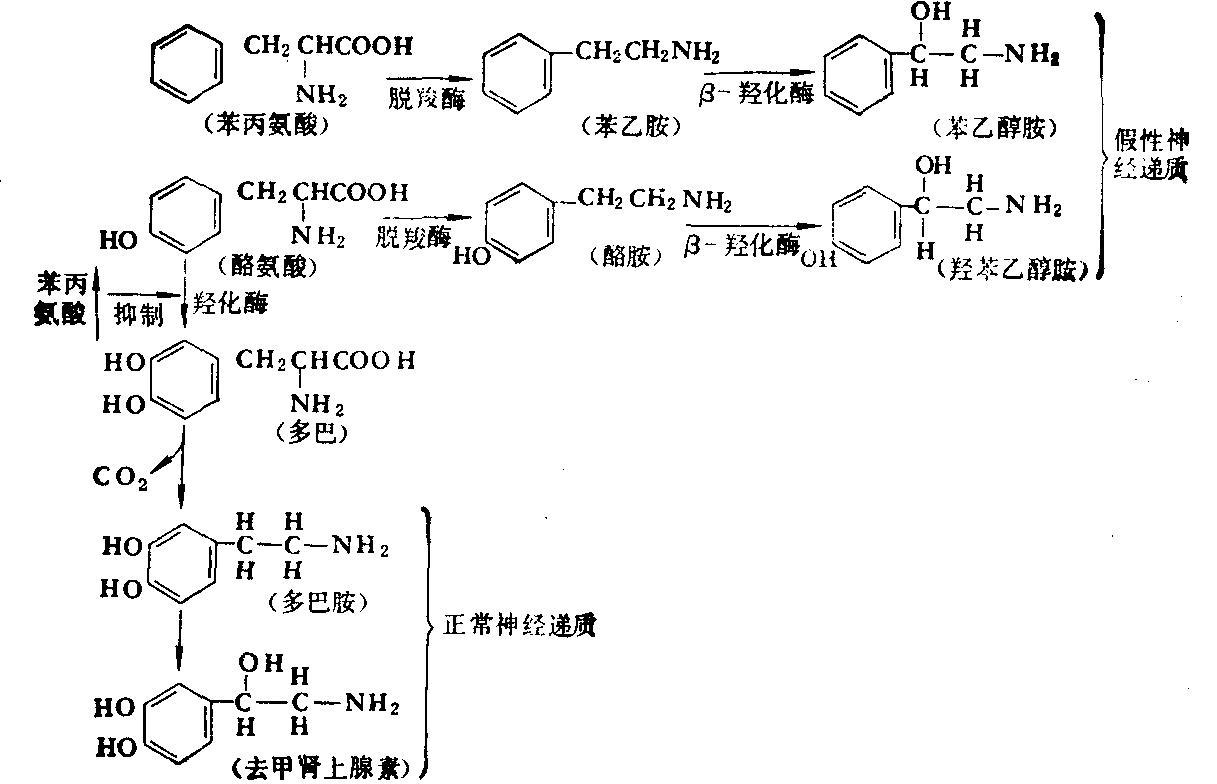

(2) 假性神经传导递质说: 此学说认为肝性脑病时,由于肝功能损害和(或)门静脉血绕经肝脏分流,肠道内所产生的某些胺类及其前身物未经肝脏分解便由血液带到中枢神经系统的肾上腺素能神经元,形成假性神经传导递质,取代了正常传导递质去甲肾上腺素和多巴胺,结果引起脑传导功能障碍,出现脑症状。假性传导递质是胺类物质,可能有多种,现知其化学结构含有苯环,其碳侧链的β位上有一个羟基。假性递质的主要代表有羟苯乙醇胺和苯乙醇胺。它们在化学结构上与去甲肾上腺素和多巴胺十分相似,故能被肾上腺素能神经元摄取、贮存和释放,竞争去甲肾上腺素和多巴胺。但假性递质对突触后膜的生物学效应仅相当于去甲肾上腺素的1/10左右,因此神经传导发生障碍。

首先,食物蛋白质中芳香族氨基酸如苯丙氨酸和酪氨酸在肠道内经细菌脱羧酶的作用下分别生成苯乙胺和酪胺,吸收后由门静脉入肝。肝功能正常时,这些胺类经单胺氧化酶的作用氧化解毒。如果肠内腐败分解产物增加,产胺增多时,再加上肝功能严重损害和(或)门静脉血绕过肝脏进入腔静脉时,则血中苯乙胺和酪胺含量显著升高,二者进入脑中,在神经细胞内经羟化酶作用而分别形成苯乙醇胺和羟苯乙醇胺。其次,苯丙氨酸和酪氨酸本身在肠道被吸收以后,也可作为假性神经递质的前身物,在儿茶酚胺能神经元中转变成假性递质。业已证明,肝性脑病患者和实验动物血中苯丙氨酸增加最多,酪氨酸次之。这是因为正常情况下这两种氨基酸的分解和苯丙氨酸羟化成酪氨酸的过程主要在肝脏进行。肝功能障碍时,苯丙氨酸羟化成酪氨酸的过程也减弱。尤其在急性肝性脑病伴有肝组织大量坏死时,坏死组织还能将氨基酸释入血中,故血中这两种氨基酸含量显著增高,特别是苯丙氨酸。在正常条件下,脑干神经细胞内的酪氨酸可在羟化酶的催化下羟化成多巴,后者再脱羧成多巴胺,多巴胺再β-羟化生成去甲肾上腺素。当脑中苯丙氨酸增多时,酪氨酸羟化酶受到抑制,而酪氨酸脱羧酶的活性却大大提高,结果大量酪氨酸不用于合成儿茶酚胺,转而生成酪胺。酪胺再经β-羟化生成羟苯乙醇胺。这就是脑内羟苯乙醇胺增多的原因。此外,苯丙氨酸也可脱羧生成苯乙胺,并经β-羟化成另一个假性递质苯乙醇胺(图3)。

中枢神经系统中脑干网状结构含儿茶酚胺能神经元最多,而皮质觉醒状态的保持则主要是中枢神经系统中胆碱能神经元和两种儿茶酚胺能(去甲肾上腺素能和多巴胺能)神经元相互调节的结果。因此,当此区域受假性递质干扰时,将引起乙酰胆碱能和儿茶酚胺能神经元之间的失平衡,导致肝性脑病。

支持假性递质学说的事实有:

❶用门-体分流术和结扎肝动脉引起大鼠肝性脑病,发现脑中羟苯乙醇胺和苯乙醇胺含量增多,但脑的去甲肾上腺素减少。

❷临床资料证明,肝性脑病患者血液和尿液羟苯乙醇胺含量比正常人和无脑病的肝病患者高得多,且血中含量升高的程度与昏迷程度有平行关系。

❸用正常神经递质的前身物——左旋多巴治疗肝性脑病,可使大多数患者觉醒(只有短暂作用,而无改善肝功能效果)。已知左旋多巴易透过血脑屏障(多巴胺和去甲肾上腺素不能透过)。左旋多巴入脑后,可在儿茶酚胺能神经元经脱羧酶的作用下变成多巴胺,并可进一步变成去甲肾上腺素,使正常递质浓度增高,恢复正常的神经传导活动。此外,左旋多巴可阻碍5-羟色氨酸转变成5-羟色胺(5-HT,一种抑制性神经递质),使脑中5-HT减少。也可阻碍肠道吸收苯丙氨酸和酪氨酸,使血苯丙氨酸含量减少而促进脑内去甲肾上腺素的合成。

❹诱发或加深肝性脑病的一些因素,如消化道出血或利尿过度,常伴有血中羟苯乙醇胺含量升高。相反,用新霉素可使脑羟苯乙醇胺减少,去甲肾上腺素增多,取得预防肝性脑病的效果。

但是,也有一些实验资料未能支持假性神经递质说。例如,大鼠在门-体吻合术后给予苯丙氨酸或苯乙胺后,脑中羟苯乙醇胺含量可增高2.5倍,却无昏迷发生。把羟苯乙醇胺注入脑室也未引起昏迷。

(3) 血氨基酸失平衡说: 肝性脑病患者和门-体吻合术后的动物血液氨基酸谱有很大变化。主要表现为芳香族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸)和甲硫氨酸增多,而支链氨基酸(亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸)减少(暴发型肝炎脑病时正常)。关于氨基酸含量变动的意义,尚无结论。有人认为,血苯丙氨酸和酪氨酸的增加,可通过生成假性神经递质而致神经传导障碍(详前)。此外,酪氨酸在大肠经细菌的腐败作用,生成苯酚和甲苯酚,吸收入血后,对中枢神经系统有毒性作用。

肝性脑病时血中芳香族氨基酸升高的原因比较复杂。就目前所知,血中芳香族氨基酸的浓度和血胰岛素与胰高血糖素比值有密切关系。肝性脑病时,胰高血糖素升高较胰岛素更显著,胰岛素胰高血糖素比值的下降,使蛋白质分解代谢占优势,结果大量芳香族氨基酸从肌肉和肝脏的蛋白质释出; 加上受损肝脏将芳香族氨基酸转化为糖(糖异生作用)的能力减弱,于是血中芳香族氨基酸增多。

至于慢性肝性脑病时血中支链氨基酸减少的原因,初步证明与血中胰岛素含量升高有关。胰岛素可促进肌肉和脂肪组织对支链氨基酸的摄取和利用。肝脏损害以后灭活激素的能力减弱时,血胰岛素含量升高,可引起血浆支链氨基酸减少。

甲硫氨酸在肝性脑病的发病中也有一定的作用。肝硬变病人服食大量甲硫氨酸可引起肝性脑病,并有血氨升高。口服不吸收的抗生素可防止甲硫氨酸的毒性作用。但给动物静脉注射甲硫氨酸不引起昏迷。以上实验说明甲硫氨酸本身无毒性,其毒性可能是因甲硫氨酸在肠内经细菌分解产生氨或其他含氮物质 (如甲硫醇、二甲硫醇)所致。此外,甲硫氨酸进入脑后,在生成δ-腺苷甲硫氨酸的过程中可消耗脑内ATP而促进昏迷。

色氨酸在肝性脑病发病中也有重要作用。早已发现色氨酸在肠内细菌的腐败作用下可生成甲基吲哚和吲哚,高浓度的吲哚在离体实验中可抑制脑细胞呼吸。此外,色氨酸的代谢产物5-HT又是重要的抑制性中枢神经递质,能抑制酪氨酸转变为多巴胺,从而阻碍正常神经递质的生成。已证明肝性脑病患者和实验动物脑组织5-HT也增多。5-HT是由色氨酸经羟基化形成5-羟色氨酸,再经5-羟色氨酸脱羧酶的作用而生成。5-HT集中在脑干的中缝核,当脑内5-HT增多时可引起睡眠。脑中5-HT的浓度取决于血浆色氨酸的浓度。肝性脑病患者血浆色氨酸的浓度有时可见增高。现已证明,血浆中的三种中性芳香族氨基酸与支链氨基酸之间有竞争通过血脑屏障的作用。有人认为,肝性脑病时因血浆支链氨基酸明显减少而致酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸大量入脑,结果脑内假性神经递质增多,儿茶酚胺减少,5-HT增多,这些因素共同诱致肝性脑病。另一个决定色氨酸入脑的重要因素是血浆内游离型色氨酸与结合型色氨酸的比值,只有游离型色氨酸才能通过血脑屏障,在肝功能受损害时,由于肝脏合成白蛋白的能力减弱,血中游离型色氨酸增多,其入脑的量也增多。

近年来用支链氨基酸治疗动物肝性脑病时发现酪氨酸、羟苯乙醇胺减少,中脑、桥脑和延髓的5-HT亦减少,脑病症状得到改善,提示支链氨基酸对中枢神经系统有保护作用。此外,使用特制氨基酸混合液(富含支链氨基酸及能降低血氨的精氨酸,减少芳香族氨基酸和甲硫氨酸),输注肝性脑病患者,可使神经症状缓解,脑电图好转,病人觉醒。同时脑脊液中的色氨酸下降,血氨也减少。这种混合液对慢性肝性脑病有较好的疗效,但对暴发型肝炎所致的肝性脑病无效。

(4) 短链脂肪酸与肝性脑病: 短链脂肪酸是指4~10个碳原子的脂肪酸。肠道吸收的短链脂肪酸由门静脉带到肝,并在肝内进行分解。失代偿性肝硬变患者,特别是肝性脑病患者,血液和脑脊液中丁酸、戊酸、己酸、辛酸等短链脂肪酸的含量高于正常人,门-体分流时血中短链脂肪酸也增多。实验性肝性脑病动物在投给大量短链脂肪酸后,可引起昏迷,出现中脑网状结构和新皮质的功能障碍,脑电图可见高波幅慢波等变化。据认为,短链脂肪酸可抑制脑细胞的氧化磷酸化作用而影响能量代谢,并能直接作用于神经元膜而干扰神经元的突触后电位,从而引起肝性脑病。

综上所述,肝性脑病的发病机制是与肝脏的多种代谢功能异常、解毒功能的降低、门-体静脉分流的形成、多种外来毒物的作用、水盐代谢和酸碱平衡失调等密切相关,是多种因素综合作用于中枢神经系统的结果。在不同类型的肝病患者和同一患者在疾病的不同阶段,这些因素所起的作用可不相同,因此在临床实践中应作具体分析。

肝性脑病

肝性脑病系肝脏疾病达到严重阶段所引起的中枢神经改变。临床可分为三个类型,急性肝性脑病或肝昏迷由急剧发展的肝功能衰竭引起,常为预后不良的征兆。可逆性肝性脑病,是指肝功损害的过程中因某些诱因促发的亚急性脑损害。肝脑变性综合征是见于长期肝病时或行门脉体循环吻合术后出现的慢性进行性的脑变性。在我国约半数以上的肝性脑病是由门静脉肝硬变引起,表现为可逆性肝性脑病,约1/3系由病毒性肝炎所致; 表现为急性肝昏迷。本病常在严重肝病的基础上出现的神经精神病状。

临床表现 (1)急性肝昏迷急起进展迅速,在肝功衰竭及黄疸的基础上先见精神错乱,继以谵妄、昏睡及昏迷。可见眼球运动的分离、肌张力增高、反射亢进,阵挛,以后则出现反射减失,昏迷及呼吸停止。在病程中常有惊厥发作。这些都是急性弥散性脑损害的表现。

(2) 可逆性肝性脑病: 呈亚急性发展。意识障碍为本病的早期症状,常表现睡眠的改变,如昼眠夜醒或反复思睡,记忆力和认识力低下,定向力障碍,呈无欲状态,逐渐发展至昏迷,在尚未达到昏迷前意识障碍可多次反复,时而清醒,时而又模糊、错乱,具有特征性。行为异常与意识障碍常同时出现,患者终日不安静,无目的地徘徊,动作重复,兴奋不安,常出现大量幻觉、错觉,以视幻觉多见,思维言语支离破碎,呈谵妄状态。行为异常夜里比白天更重。有时情感忧郁、悲观,缺乏主动性,有时乐观、欣快,出现类躁狂状态。扑翼样震颤是本病昏迷前期及昏迷期常见的症状,即掌指关节及腕关节出现不规则的、每秒6~9次的、急速而微小的,似鸟翼扑击样伸屈运动,被动地持病人上肢并使其手背屈曲即可出现,多为双侧性,但可不对称。此外,还可出现多数性肌阵挛、意向性震颤,甚至抽搐发作。有些病例可出现共济失调、手足舞蹈或指划样运动。肌张力增高,呈铅管样强直者居多。也可见痉挛性截瘫。发展后也可进入昏迷。在昏迷期,脑电图显示特异性的三相波,其中第二相为主波,亦最显著,两侧同步化,以额叶占优势,平均波率为1.5~3波/秒。

(3) 肝脑变性综合征:表现为慢性进行性加重的痴呆。可伴有肢体僵硬扑翼样震颤、痉挛性截瘫及反射亢进,锥体束征等。进展可极为缓慢,最终均将发展为去脑状态及昏迷。

发病机理 本病患者80~90%有血氨增高,故认为氨中毒是产生本病的重要环节。在动物静脉滴注醋酸氨的实验中,当血氨高达200~400μg%历时2~22天后,实验动物出现与人类肝性脑病相似的临床症状及病理变化。肝脏有将血氨经鸟氨酸循环很快转化为尿素的功能,当肝脏功能严重损害时,游离氨干扰了脑组织的正常代谢而出现临床症状。通过对神经递质的研究,认为在肝昏迷时,由于中枢神经及周围神经中积储了假介质,因而妨碍了正常的神经递质(去甲肾上腺素及多巴胺) 的作用,使神经突触传递发生障碍而引起昏迷。临床上用左旋多巴治疗本病取得疗效,也支持假神经递质的学说。此外,可逆性肝性脑病的发生和门脉的血液直接进入循环有直接的关系。其他因子象碳水化合物代谢缺陷,低血糖,血清胆红素升高,低钾低钠以及酸中毒等都可能参与起了一定的作用。

诊断与治疗 急性中毒性或病毒性肝炎,在病情发展阶段出现意识改变或昏迷,或肝硬变患者有明显的肝功能失代偿的症状(如蛛状痣、黄疸、腹水、厌食等) 及近期有诱发因素(上消化道大出血、感染、大量利尿等)时,肝性脑病的诊断不难做出。此时应做详细的神经检查及血氨测定,如发现典型的扑翼样震颤,血氨增高(一般超过100μg%)脑电图的高电压三相波。即可以肯定肝性脑病的诊断。

肝性脑病一经诊断,即应禁食蛋白质而吃碳水化合物为主的食物。每日热量不低于1,500cal。液体入量宜在2,500ml以内。同时应给导泻或灌肠,以清除肠内蛋白物质及消化道出血后的积血。口服新霉素、卡那霉素或巴龙霉素抑制肠内细菌,以减少产生游离氨和其他毒性物质的来源。给谷氨酸、精氨酸、γ-酪氨酸和乙酰谷酰胺胺,以增加氨在代谢过程中的消耗,降低血氨浓度。基于假神经递质的学说,发现左旋多巴对本病有疗效,用法为左旋多巴5g加100ml生理盐水,一次鼻饲或口服,也可灌肠。也可用溴隐亭治疗。一些新的治疗方法近来已开始用于本病,如换血疗法,同种异体交叉循环 (病人与其家属)、异种异体交叉循环(病人与狒狒)、病人血液通过异种离体活肝灌注(如狒狒、牛、猪的离体冷却肝脏)和病人血通过同种离体肝灌注(非肝病猝死人体肝脏)等。此外,人工肝脏或肝脏移植也已试用于临床。

- 企业经济责任制是什么意思

- 企业经济责任制与主人翁责任感是什么意思

- 企业经济贸易谈判手册是什么意思

- 企业经纪人是什么意思

- 企业经营是什么意思

- 企业经营上的核查计算是什么意思

- 企业经营与文书手册是什么意思

- 企业经营决策是什么意思

- 企业经营分战略是什么意思

- 企业经营思想是什么意思

- 企业经营性资金是什么意思

- 企业经营战略是什么意思

- 企业经营手册是什么意思

- 企业经营收入、支出是什么意思

- 企业经营方式是什么意思

- 企业经营机制是什么意思

- 企业经营机制构成是什么意思

- 企业经营机制转换是什么意思

- 企业经营权是什么意思

- 企业经营活动是什么意思

- 企业经营状况评价指标是什么意思

- 企业经营的考核计算是什么意思

- 企业经营目标是什么意思

- 企业经营管理业务知识手册是什么意思

- 企业经营管理实用手册是什么意思

- 企业经营管理指南是什么意思

- 企业经营管理辞典是什么意思

- 企业经营综合战略是什么意思

- 企业经营范围是什么意思

- 企业经营范围用语规范是什么意思

- 企业经营诊断是什么意思

- 企业经营责任制是什么意思

- 企业经营道德是什么意思

- 企业经营风险是什么意思

- 企业结构整合是什么意思

- 企业结构的发展变化是什么意思

- 企业统计工作是什么意思

- 企业综合管理是什么意思

- 企业群体是什么意思

- 企业群体体系是什么意思

- 企业职工是什么意思

- 企业职工与职称是什么意思

- 企业职工代表大会是什么意思

- 企业职工代表大会制度是什么意思

- 企业职工代表大会的选举制度是什么意思

- 企业职工供养直系亲属患病待遇是什么意思

- 企业职工储蓄心理是什么意思

- 企业职工养老制度改革是什么意思

- 企业职工分类是什么意思

- 企业职工奖励制度是什么意思

- 企业职工奖惩条例是什么意思

- 企业职工子弟学校是什么意思

- 企业职工学校是什么意思

- 企业职工惩罚制度是什么意思

- 企业职工手册是什么意思

- 企业职工民主管理是什么意思

- 企业职工生活困难补助制度是什么意思

- 企业职工生育保险试行办法是什么意思

- 企业职工的激励机制是什么意思

- 企业职工知识手册是什么意思