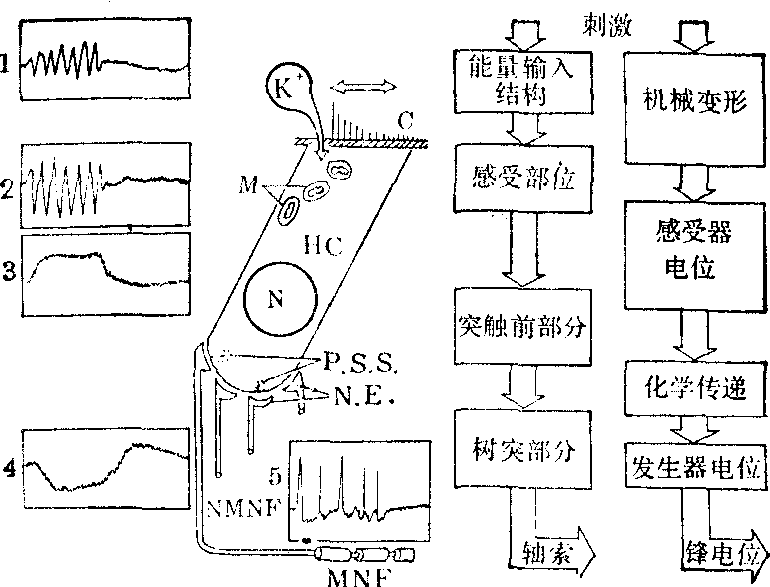

耳蜗换能机理

耳蜗的基本功能之一是将声音转变为神经冲动。根据Davis (1965年)提出的假说,结合其他感受器换能原理,毛细胞的结构以及有关神经元突触递质传递机理等方面资料,将耳蜗换能过程概述如下。

在毛细胞纤毛的底部或在表皮板中存在一种特殊机械感受装置,对机械力作用引起的变形非常敏感。毛细胞表皮板下面有许多线粒体和小泡等细胞器,代谢功能较旺盛,该处可能是对机械变形反应最敏感的部位,也可能是换能过程最先发生的地方。引起机械变形的原因是声音振动能量转变为盖膜与螺旋器网状板之间的切向力所引起的毛细胞纤毛弯曲。毛细胞的表皮板具有很大的电阻,同时在表皮板的两边存在一个由毛细胞静息电位与耳蜗内电位串联组成的高达150mV的生物电能源(图)。由于内淋巴中K+浓度很高,经常有少量电流(K+电流)漏过表皮板,毛细胞纤毛的弯曲仅起到一种触发作用,使表皮板电阻改变,漏过的电流发生相应的变化,如同电子管微小的栅压改变引起屏流增大一样,起到耳蜗电流放大作用。微音电位和总和电位都是感受器电位,具有兴奋听神经的作用。毛细胞底部与听神经末梢之间有突触联系。这种结构的突触在功能上如同轴突-树突性突触。高等动物中兴奋在突触之间的传递,主要都是通过递质的释放而实现的。声音引起的微音电位与总和电位使毛细胞底端突触表面膜电位水平改变而控制或引起神经末梢递质的释放。但递质的性质目前还不清楚。释放的递质再作用于神经末梢(相当于树突部分)先产生一种性质如同兴奋性突触后电位或终板电位的局部负电位,后者达到一定强度时引起传入神经轴突出现全或无式的扩布性动作电位。

耳蜗换能示意图

包括毛细胞接受声音刺激、产生电位变化、释放递质和发放神经冲动的整个过程,表现在结构与功能上的关系

1. 刺激声波2. 微音电位 3. 总和电位 4. 发生器电位 5. 锋电位 K+. K+电流 C. 纤毛 M.线粒体 IIC. 毛细胞 N. 细胞核 N.E. 神经末梢P.S.S. 突触前结构 NMNF. 无髓神经纤维 (树突)MNF. 有髓神经纤维(轴索)

- 内含子是什么意思

- 内含成本是什么意思

- 内含扩大再生产是什么意思

- 内含报酬率法是什么意思

- 内含物是什么意思

- 内含网式企业组织结构是什么意思

- 内含颗粒是什么意思

- 内听道测量是什么意思

- 内启是什么意思

- 内启外引战略是什么意思

- 内吸作用是什么意思

- 内吸性除草剂是什么意思

- 内吸杀菌剂是什么意思

- 内吸杀菌剂生物测定是什么意思

- 内吸杀虫剂是什么意思

- 内吸毒力测定是什么意思

- 内吸磷是什么意思

- 内吸磷(一○五九杀虫剂)是什么意思

- 内吹是什么意思

- 内吹乳是什么意思

- 内吹乳痈是什么意思

- 内周长是什么意思

- 内呼吸是什么意思

- 内命是什么意思

- 内命妇是什么意思

- 内命妇服是什么意思

- 内命婦是什么意思

- 内咄谷是什么意思

- 内和是什么意思

- 内和外顺,礼乐之道是什么意思

- 内品是什么意思

- 内哄是什么意思

- 内唇阴是什么意思

- 内商是什么意思

- 内啡呔是什么意思

- 内啡肽是什么意思

- 内喀尔喀是什么意思

- 内囊是什么意思

- 内囊儿是什么意思

- 内囊出血是什么意思

- 内囊和投射纤维是什么意思

- 内囊型假性延髓麻痹是什么意思

- 内囊型感觉障碍是什么意思

- 内因是什么意思

- 内因·外因是什么意思

- 内因与外因是什么意思

- 内因与外因的辩证关系是什么意思

- 内因和外因是什么意思

- 内因子是什么意思

- 内因行为是什么意思

- 内团体是什么意思

- 内园是什么意思

- 内园使是什么意思

- 内园副使是什么意思

- 内园栽接使是什么意思

- 内园逐凉(徐陵)是什么意思

- 内围铃是什么意思

- 内固是什么意思

- 内固丸是什么意思

- 内固定术是什么意思