老年人脑血管病

脑血管病多见于中年人和老年人,包括颅内和颅外动脉、静脉及静脉窦的疾病,但以动脉疾病为多见,尤以急性脑血管病更为重要,称为中风 (或卒中)。脑血管病的发病率、病死率和病残率均高。根据中国部分城市和农村的抽样统计资料,脑血管病的人口发病率为每年79.16~188.7/10万人,本病人口死亡率为每年73~122.94/10万人。在中国不同地区脑血管病占死亡原因的第一位或第二位。高血压、脑动脉硬化、糖尿病和高脂血症等是引起老年人脑血管病的危险因素。

脑血管病根据病理演变过程可分为出血性和缺血性两大类,前者是血管破裂,后者是血管闭塞。出血性脑血管病可分为脑出血和蛛网膜下腔出血。缺血性脑血管病可分为短暂性脑缺血发作,脑血栓形成和脑栓塞。近年来,从流行学调查研究中发现缺血性脑血管病的发病率远较出血性为高,老年人中更为突出。也可按临床发生发展的快慢与轻重程度将脑血管病分为短暂性脑缺血发作、进展性中风和完全性中风。

出血性脑血管病 老年人出血性脑血管病以脑出血为多见,其次为蛛网膜下腔出血。

脑出血 老年人脑出血的病因多为高血压、脑动脉粥样硬化所引起。大脑出血可分为外侧型、内侧型和混合型三种。外侧型是由于壳核出血,内侧型是由于丘脑出血,混合型是由于出血范围广,侵犯内囊和外囊区,故称为混合型。临床症状,外侧型较内侧型和混合型为轻。三种类型都可有意识障碍、偏盲、偏瘫和偏身感觉障碍等。脑干出血以桥脑出血为多见,还有小脑出血。脑干出血和脑室出血最严重,很早出现生命体征的障碍,病死率最高。老年人脑组织有不同程度的萎缩,脑神经细胞代谢能力差,所以发生脑出血时虽然出血范围同中年人一样,而其神经系统缺失症状和体征远较中年人为重,意识障碍也重,且不易恢复。另外,老年人心、肾、肺等功能也差,并有不同程度的内脏疾病,一旦发生脑出血就互相影响,容易出现复杂的并发症,增加老年人脑出血的病死率,也给治疗带来很大的困难。

蛛网膜下腔出血 本病是由于血管破裂血液进入蛛网膜下腔所引起。其病因与年青人有所不同,以脑动脉粥样硬化、高血压为常见。老年人由于其生理特点的不同,所以蛛网膜下腔出血有其特殊的临床症状。年轻病人,头痛是蛛网膜下腔出血的主要症状,但老年人则不明显。这可能与老年人对于头痛反应迟钝和疼痛阈明显增高有关。老年患者的另一个比较突出的症状是意识障碍,占73%。年龄越大发病时意识障碍越多见,这可能由于老年人有脑动脉粥样硬化、有相对的脑供血不足和脑细胞功能差,一旦蛛网膜下腔出血,颅内压增高就容易产生脑组织缺氧和水肿,引起脑功能障碍,表现为意识障碍。老年人蛛网膜下腔出血时,其脑膜刺激征如颈项强直的阳性率比Kernig征为高,但颈项强直出现的时间有时直到发病后1~6天才出现。因此老年人突然出现血压升高,意识障碍,虽无头痛和脑膜刺激征,仍应考虑蛛网膜下腔出血的可能。

缺血性脑血管病 本病可分为短暂性脑缺血发作、脑血栓形成和脑栓塞三种。在供应脑部的两个动脉系即颈内动脉系和椎-基底动脉系均可发生。

短暂性脑缺血发作 本病是指伴有局部症状的短暂的脑血液循环障碍,以反复发作的短暂性失语、运动或感觉障碍为其特点。有的在多次发作后逐渐加重,如不及时控制,就可出现严重的瘫痪,甚至危及生命。短暂性脑缺血发作多与高血压、动脉粥样硬化有关。发病机理常有脑血管痉挛、脑血流动力学改变和微栓塞,其中以微栓塞较多。脑血管痉挛是由于老年人颈内动脉系或椎-基底动脉系有动脉粥样硬化斑块,管腔狭窄,使该处产生血流旋涡,以维持血流量。当血流旋涡加速时,机械性刺激该区血管壁,引起血管痉挛出现症状。当旋涡减速时症状就消失。脑血流动力学改变是由于老年人颈动脉系或椎-基底动脉系的某一动脉闭塞或狭窄时,特别是动脉管腔因硬化而狭窄时,按Poiseuille定律(即流量与管腔半径成正比),血流量明显减少。此时老年人脑局部供血情况已处于临界状态,如再加上老年人腹肌力减弱,周围血管硬化收缩力差以及下肢汲起作用也差,一旦侧枝循环不能建立或发生变化和血压波动时,就容易出现短暂性脑缺血发作。微栓塞是在颈内动脉系和椎-基底动脉的动脉粥样硬化狭窄处有附壁血栓或硬化斑块或血小板聚集物脱落游离。阻塞脑动脉而出现脑局部缺血发作。当栓子碎裂或向更远端移动时,缺血症状就消失,这种反复的栓子脱落,临床表现为短暂性脑缺血发作。短暂性脑缺血发作在65岁以上老年人中占25%。男多于女,为2.5:1。临床表现为发作性失语、运动和感觉障碍。多数病例其发作次数多,每天发作3~5次,每次持续时间为5~20分钟左右。症状和体征在24小时以内完全恢复。短暂性脑缺血发作的临床症状因病变部位而异。在颈内动脉系症状为单瘫、偏瘫、偏身感觉障碍、失语症、单眼视力障碍等。在椎-基底动脉系症状为眩晕,一侧或两侧视力障碍、构音障碍、一侧或两侧瘫痪和感觉障碍、复视、恶心、呕吐、吞咽困难、眼震、猝倒等。颈内动脉系引起的短暂性脑缺血发作比椎-基底动脉系的发作持续时间长,发作次数少和易出现完全性中风。

脑血栓形成 由于脑部血管壁发生病变,血流缓慢或血液成分改变和粘度增加而形成血栓,致使血管发生闭塞。脑血栓形成可发生于颈动脉系和椎-基底动脉系,国内报告脑血管病患者1,449人次,其中缺血性血管病占76%。血栓形成在颈内动脉系占37%,椎-基底动脉占3.2%,小脑后下动脉占0.8%。老年人的颈动脉系血栓形成可发生于颅内动脉,如大脑中动脉、大脑前动脉、前脉络膜动脉等,其中以大脑中动脉更为多见。临床症状可分前驱期、急性发作期、恢复期及后遗症期。脑血栓形成以前,常有头痛、头昏、眩晕、短暂性记忆障碍、肢体感觉异常、无力和言语障碍等前驱症状,可持续几天或一星期左右。也有无前驱期者。脑血栓形成的急性发作比脑栓塞和脑出血缓慢,可在任何时间发生,但往往是在早晨睡醒时发现瘫痪。老年患者容易出现意识障碍,神经系体征的出现随阻塞的动脉而异。大脑中动脉血栓形成时病变的对侧出现单瘫或偏瘫,偏身感觉障碍。主半球病变时可出现失语、失读、失写等高级神经活动的障碍。大脑前动脉血栓形成时出现对侧单瘫和偏瘫,以下肢为重,主半球病变时也可出现失语症。前脉络膜动脉阻塞时产生对侧肢体偏瘫和半身感觉障碍。在恢复期和后遗症期症状逐渐好转,偏瘫肢体的运动功能逐渐恢复,其恢复过程取决于病变的范围和严重程度。

老年人颈动脉系血栓形成中,颈内动脉颅外段血栓形成 (图1) 在临床上有典型症状。表现为短暂性失明或视神经萎缩伴有对侧肢体瘫痪,称为“交叉性视神经锥体束性偏瘫综合征”,有发作性肢体瘫痪或昏厥、眼睑下垂、或痉挛、复视、Homer征。其临床病程可分为四型。

❶急性型(亦称中风型)。起病突然,可以有昏迷、偏瘫和失语等。

❷亚急性型 (亦称反复发作型)。起病比较缓慢,常发生于夜间或清晨,有时病程呈波动性,有短暂性的头痛,偏身感觉障碍、轻瘫、言语和视力障碍,很快恢复正常。但数次发作后,最后呈持久和严重的神经系统障碍。

❸慢性型(亦称脑肿瘤型)。病程进展缓慢,有剧烈头痛、感觉障碍、抽搐、视神经乳头水肿或失语等。病程可达数月至数年。

❹痴呆型。颈内动脉血栓形成可引起轻度或严重的痴呆。轻度的痴呆表现为兴趣范围缩小,记忆力差,情绪脆弱,不甚明显的锥体束征。两侧颈内动脉阻塞时,可出现严重的痴呆,表现为明显的智力减退和淡漠,有时伴有欣快感,易误诊为额叶肿瘤。

老年人中另一种特殊的脑缺血病变,临床上表现为痴呆、假性延脑麻痹和震颤麻痹综合征,病理变化为基底节部(内囊、壳核、尾状核和丘脑),有多处小而不规则的软化腔隙,称为腔隙状态(etat lacunaire)。

椎-基底动脉血栓形成的原因除高血压、动脉粥样硬化外,颈椎病也能引起椎-基底动脉供血不足。颈椎病的骨质增生,突入椎动脉管内,压迫椎动脉,使管腔变窄,再加上转头时椎动脉屈曲,就出现椎-基底动脉供血不足而影响脑干网状结构,患者可突然倒地,能自己起来,而无意识丧失,称为猝倒症。椎-基底动脉血栓形成可出现典型的交叉性瘫痪、偏身感觉障碍。常见的症状还有:眩晕,尤其是老年人。前庭迷路和耳蜗是由椎-基底动脉的分支内听动脉供血,且前庭迷路对缺血特别敏感,故血栓形成累及内听动脉时就出现眩晕。若同时影响耳蜗的血流时可有听力减退,称类美尼尔综合征。椎-基底动脉血栓形成时会出现吞咽困难和构音不全,有时持续时间长,需要鼻饲饮食和气管切开。视野障碍是由大脑后动脉受累所引起,表现为偏盲,同时伴有对侧肢体自发性疼痛、轻偏瘫和感觉过度,称为丘脑综合征。视野障碍也可表现为上半或下半视野缺失,为视放射后部局部缺血所引起,老年人若出现这种视野障碍应考虑椎-基底动脉血液循环障碍引起。健忘发作是由于大脑后动脉供血区域海马缺血所引起,表现为对近事记忆力丧失达数小时之久,但定向力仍正常。老年人出现健忘发作要警惕是椎-基底动脉血栓形成的早期症状。

图1 颈内动脉造影见颅外段血栓形成

椎-基底动脉系血液循环障碍时可出现以下三种特殊综合征:

❶延脑外侧综合征 (又称小脑后下动脉血栓形成或Wallenberg综合征)。本综合征的临床表现为病变侧软腭和声带麻痹,平衡障碍,小脑共济失调,Horner征和交叉性感觉障碍即病变侧面部和对侧肢体痛、温觉障碍。

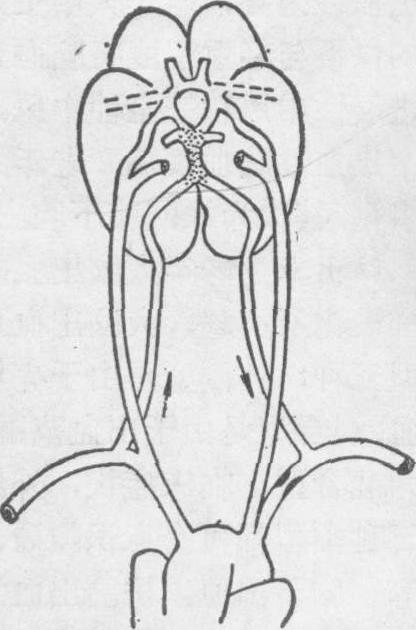

❷锁骨下动脉盗血综合征 (subclavian arterysteal syndrome) 典型的是锁骨下动脉在椎动脉分出之前发生阻塞或狭窄 (图2),病变侧手臂活动时血液自椎-基底动脉反流入上肢而出现椎-基底动脉供血不足的症状,检查见病变侧桡动脉脉搏迟缓,锁骨下动脉处有杂音,两上肢血压相差20mmHg。

❸闭锁综合征(Lockedin syndrome)主要的病理变化是桥脑腹侧的广泛软化,临床表现为四肢瘫痪,去大脑强直姿势,除了保留眼球活动外,无其他动作,患者虽然缄默,但意识清楚,比较机敏,记忆力仍存在,可通过眼球活动来表示自己的意见。

脑栓塞 老年人脑栓塞多为心房颤动、心肌梗塞附壁血栓或风湿性心脏病二尖瓣病变或亚急性感染性心内膜炎赘生物脱落所引起,其临床症状除发作急骤外,定位症状同血栓形成。

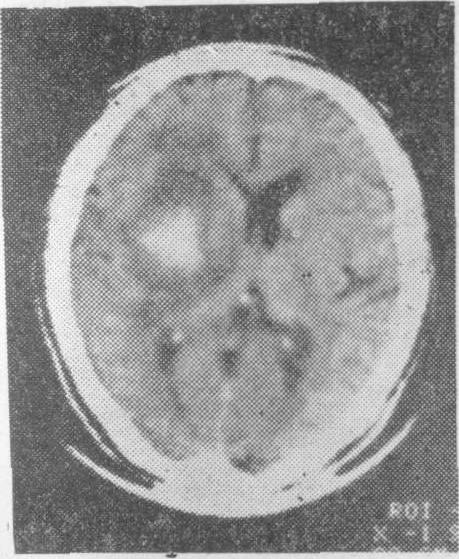

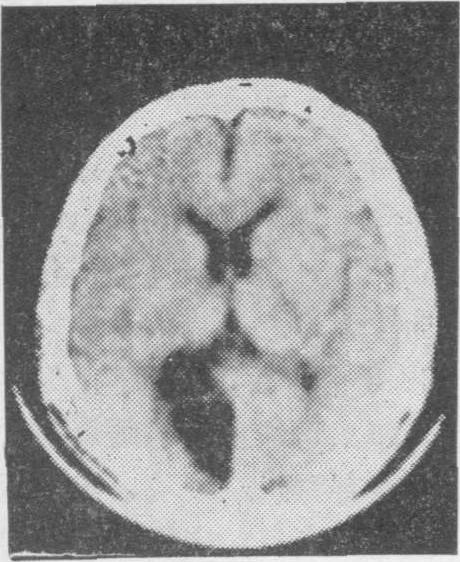

老年人脑血管病的诊断主要依靠详细询问病史,仔细观察临床症状和体征,并结合各种筛选检查。一般先用非创伤性检查,如脑电图、脑超声波、Doppler超声波、放射性核素脑扫描或计算机X线体层脑扫描检查等。特别是后者对老年人急性脑血管病的鉴别诊断更有帮助,可以鉴别是脑出血性病变(图3),脑缺血性病变(图4),抑或脑部肿瘤,以后根据需要再进行创伤性检查,如脑血管造影等。

老年人脑血管病的治疗首先应注意全身情况,因为老年人常并发心血管、肺部和肾脏疾病,在采用药物治疗,特别是肾功能不全时更应注意。出血性脑血管病的治疗包括降低颅内压,减轻脑水肿的药物如20%甘露醇、25%山梨醇或10%甘油静脉滴注,老年人用量和滴速视心、肾功能而定。止血药,特别是蛛网膜下腔出血可用6-氨基己酸静脉滴注。脑出血的外科手术在老年人应十分谨慎,仅对急性期过后,经内科治疗而出现视神经乳头水肿,颅内压仍继续增高,且血肿定位明确者,可考虑外科手术治疗。小脑出血病死率高,一旦确诊后唯一的治疗机X线体层脑扫描右侧基底节处有密度增高的出血灶,其周围有明显水肿,侧脑室向左移位方法是外科手术。缺血性脑血管病的治疗可用脑血管扩张剂以改善脑部血液循环,常用者有低分子右旋糖酐或羟乙基淀粉氯化钠溶液加入菸酸或罂粟碱等血管扩张剂静脉滴注,或血管扩张剂口服。抗凝治疗适合于短暂性脑缺血发作和进展性脑中风,可用肝素静脉滴注、新双香豆素、华法令或新抗凝片等口服。中国人口服抗凝片的剂量较国外文献所载的剂量为小,仅为1/3或1/2量。高龄患者应用时更要十分慎重。抗血小板粘聚药物可用潘生丁和阿斯匹林。缺血性脑血管病中,若颈内动脉颅外段出现血栓形成,可考虑动脉内膜血栓切除术或动脉内腔扩张术。颈内动脉颅内段及其分支狭窄或血栓形成,可考虑颈外-颈内动脉吻合术,即颞浅动脉、枕动脉或耳后动脉与大脑中动脉的皮层分支进行吻合术。椎-基底动脉狭窄或血栓形成时可考虑枕动脉和小脑后下动脉吻合手术。

图2 锁骨下动脉盗血综合征

图3 脑出血性病变的计算

图4脑缺血性病变的计算机X线体层脑扫描右侧枕叶有密度明显减低的缺血性病灶

- 雪乌是什么意思

- 雪乌是什么意思

- 雪乳汤是什么意思

- 雪乳汤是什么意思

- 雪交亭集是什么意思

- 雪人参是什么意思

- 雪人参是什么意思

- 雪人参是什么意思

- 雪人征是什么意思

- 雪人部落是什么意思

- 雪会稽是什么意思

- 雪似胡沙暗,冰如汉月明是什么意思

- 雪余春未暖,岚解昼初阳。是什么意思

- 雪儿歌是什么意思

- 雪兆集是什么意思

- 雪克是什么意思

- 雪兔是什么意思

- 雪兔是什么意思

- 雪兰莪橡胶工人大罢工是什么意思

- 雪兰莪煤炭山工人大罢工是什么意思

- 雪冈度关图是什么意思

- 雪冈铜币是什么意思

- 雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。是什么意思

- 雪压轩词是什么意思

- 雪原,燃烧的太阳是什么意思

- 雪后园林才半树,水边篱落忽横枝。是什么意思

- 雪后帖是什么意思

- 雪后青山暖复鲜,疏黄浅绿也堪怜。是什么意思

- 雪园易义是什么意思

- 雪国是什么意思

- 雪国是什么意思

- 雪国是什么意思

- 雪国梦是什么意思

- 雪国热闹镇是什么意思

- 雪地上的星星是什么意思

- 雪地茶是什么意思

- 雪地茶是什么意思

- 雪地菜花菜是什么意思

- 雪坡小稿是什么意思

- 雪坡集是什么意思

- 雪域是什么意思

- 雪域西藏风情录是什么意思

- 雪埠华侨工商联谊会是什么意思

- 雪堂墨品是什么意思

- 雪堂拾遗录是什么意思

- 雪堂校刊群书叙录是什么意思

- 雪堂砖录四种是什么意思

- 雪堂选集是什么意思

- 雪声剧团是什么意思

- 雪声剧团是什么意思

- 雪声剧团是什么意思

- 雪处疑花满,花边似雪回是什么意思

- 雪夜是什么意思

- 雪夜是什么意思

- 雪夜是什么意思

- 雪夜梦是什么意思

- 雪夜破羌兵是什么意思

- 雪夜访戴图是什么意思

- 雪夜访普图是什么意思

- 雪天缉盗是什么意思