翎子

传统戏曲中某些脚色盔头上装饰的雉羽。野鸡尾毛制成,长约五、六尺。作用在于帮助演员加强表演的舞蹈性和感情的表达,并增加装饰的美观。许多剧种中扮演周瑜、吕布等英武勇猛人物的“雉尾生”,尤其要求有深厚的“翎子功”。

〗。

〗。

翎子

清代冠饰。亦称花翎。由皇帝赏给有功之臣,并用以区别官员的品级。《清会典·事例·礼部·冠服》:“戴翎之制,贝子戴三眼孔雀翎,根缀蓝翎; 镇国公、辅国公戴双眼孔雀翎,根缀蓝翎; 护军统领、护军参领戴单眼孔雀翎,根缀蓝翎; 护军校戴染蓝鹭鸶翎。”

翎子;绫子

◉ 翎子línɡ·zi 名

❶清代官吏礼帽上装饰的表示品级的翎毛。〈例〉少大爷高升了,换上了红顶子,得了大花~。

❷戏曲中武将帽子上所插的雉尾。〈例〉~功。

◉ 绫子línɡ·zi 名 像缎子而比缎子薄的丝织品。〈例〉~手绢儿/ 一丈~/ 穿一件~做成的短衫。

古代戲曲盔帽之飾物。即雉尾。或成對插於少數年輕將帥盔帽上,舞動之以增强身段之優美,稱“翎子功”,爲戲曲表演基本功之一。如吕布、周瑜等脚色所用,稱“雉尾生”。或成對插於番邦將帥、山大王、妖精盔帽上。或插於劊子手盔帽上,僅單翎,且較短。

翎子líng·zi

旧时戏曲行谓戏盔上的野鸡尾翎。《切口·优伶》:“翎子: 长雉尾也。”

帽饰

冠饰

头上的冠戴服饰:首服

古代帽上的玉饰:冠玉

帽上作装饰的玉:瑬 斿 旒

天子礼帽或礼服前后的玉串:冕旒

冠冕上垂在两侧塞耳的玉:瑱

皮弁皮块连接处缀的五彩玉:璂

古代高官贵人的冠饰:簪缨

古皇冠前下垂的装饰:璪

皇帝侍臣的冠饰:金貂

明代官帽上的装饰品:铎针

清代官员的冠顶饰物:顶(顶子)

清代官帽上表示品级的羽毛:翎子 顶戴花翎

清代用以区别官员等级的帽饰:顶戴 顶带

清代举人和生员的冠饰:雀顶

垂在紞两侧悬纩的彩绦:枕

翎子língzi

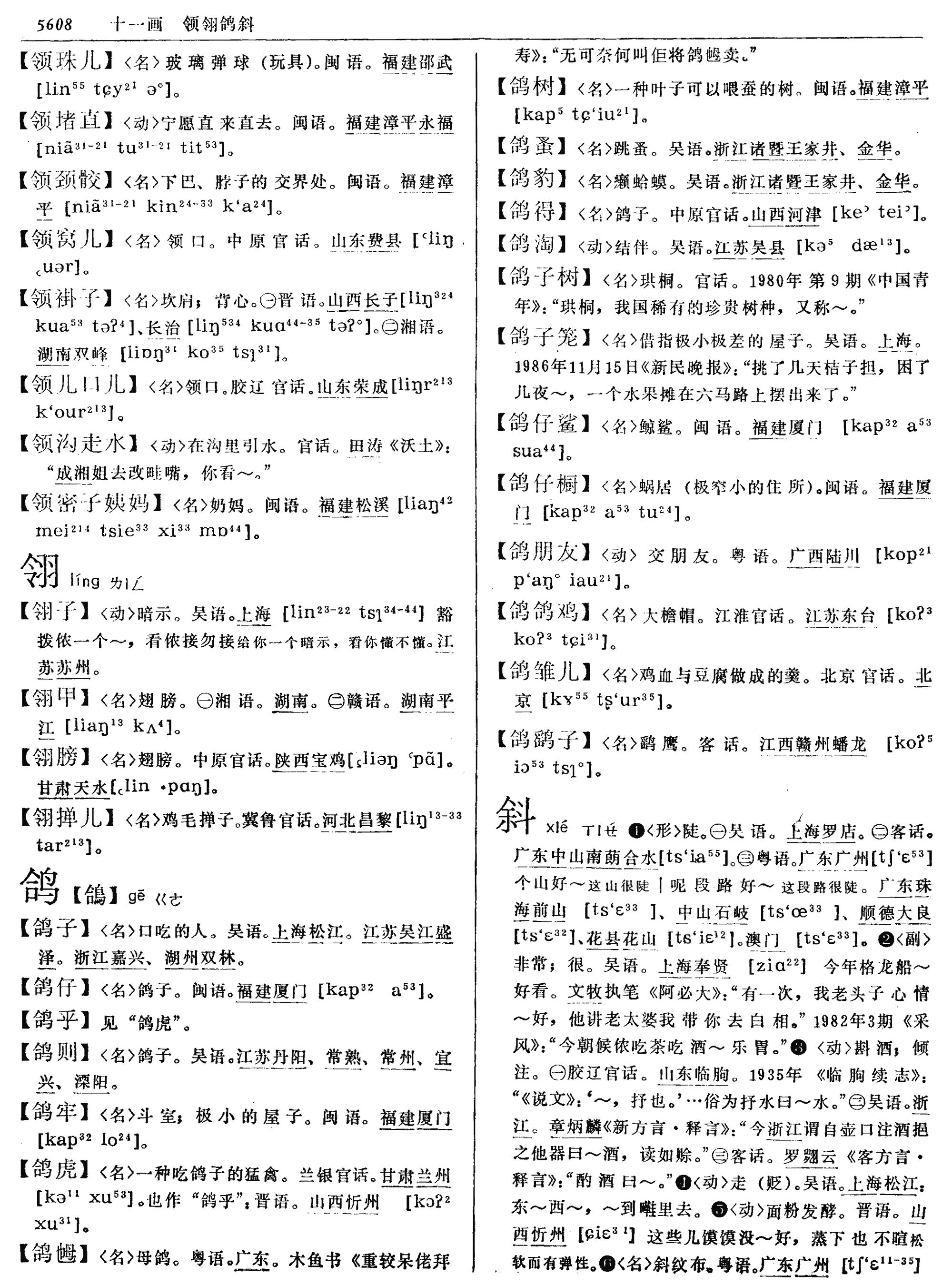

清代官员礼冠上的一种饰物。清代凡戴礼帽,一般在顶珠之下都装有二寸长短的翎管一支,借此安插翎子。翎子有花翎、蓝翎之别。花翎用孔雀翎毛,有一眼、二眼、三眼之分。所谓“眼”,即指翎毛尾梢的彩色斑纹。一般以三眼为最贵。蓝翎以鹖羽为之,无眼。据称明代已有冠帽上插戴翎子的现象,但明、清两朝翎子的装法不同,明朝是翎子插在帽顶中间,呈直竖状。清朝则将翎子装在帽边,拖至脑后。《儿女英雄传》第四十回:“少大爷高升了,换上红顶儿,得了大花翎子了。”《二十年目睹之怪现状》第八十六回:“他抬头一看,只见那官果然是袍儿、褂儿、翎子、顶子,不曾缺了一样。”

翎子

也叫 “花翎”。是清代官员官帽上的一种冠饰。有品级的区别。冠上装羽饰,相传最早见于战国,赵武灵王效胡缎,以金珰饰首,前插貂尾为贵职。秦汉以后沿之。汉时有武冠,《后汉书·舆服志》云: “武冠,俗谓之大冠,环缨无蕤,以青系为绲,加双鹖尾,竖左右,为鹖冠云。五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监皆冠鹖冠,纱縠单衣。” 明朝的冠饰,按《养吉斋丛录》记: “前朝都督江彬等在白红笠 (遮阳帽) 之上,植靛染天翎,贵者三英(枝),次者二英,最次一英。”清朝的冠饰有花翎、蓝翎之分。花翎为雄孔雀翎毛,又称孔雀翎。有单眼 (指翎毛尾梢的彩色斑纹,又名“目晕”) 双眼、三眼三种。以三眼为最贵。蓝翎是鹖的羽毛,鹖毛无晕,因呈蓝色,故称蓝翎。其制比花翎为低。明、清两朝翎子的装法不同,明朝是翎子插在帽顶中间,呈直竖状。清朝则将翎子装在帽边,拖至脑后。清朝孔雀花翎有例戴和赐戴之分。但是清初,翎子还只是作为一种特殊的赏赐。如据《清世祖章皇帝实录》记载: 顺治四年 (1647)五月,世祖皇帝“遣官赐大学士洪承畴东珠、孔雀翎、凉帽、四团补蟒袍”,以示恩宠。从《圣祖仁皇帝实录》看,直到顺治十八年 (1661) 清朝才做出翎制规定: “固山贝子戴三眼孔雀翎。镇国公、辅国公戴二眼孔雀翎。内大臣、一等二等三等侍卫、入内大臣额驸、前锋统领、护军统领、前锋参领、护军参领、诸王府长史、一等护卫戴一眼孔雀翎,俱根缀蓝翎。贝勒府司仪长,王府、贝勒府二等三等护卫,贝子,公府护卫及护军校,俱戴染蓝翎。内外额驸俱不许戴。诸王府散骑郎,有阿达哈哈番以上世职者,许戴一眼孔雀翎,根缀蓝翎。其余虽加级,不准戴。” “亲、郡王、贝勒,为宗臣贵位,向例皆不戴花翎。”清代除例戴花翎外,蒙恩赐带花翎者颇多。乾隆时,年幼的郡王曾向上乞花翎,清高宗说: “花翎乃贝子品制,诸王戴之,反觉失制。” 然而年幼的亲、郡王,欲戴花翎以为美观,被高宗许之。于是亲、郡王屡有蒙恩赐者。礼亲王昭连九岁时即蒙乾隆特恩赐戴双眼花翎。亲、郡王虽有被赐戴花翎者,但遇大典时仍不能戴用。另外,对清朝勋臣、军功伟茂者,皇帝也多有赐戴花翎。如高宗时平金川战争中有功的傅恒; 文宗(1851—1861)、穆宗 (1862—1874)时镇压太平天国的曾国藩、曾国荃,都曾被赐戴双眼花翎。晚清的李鸿章因办洋务有功,也曾被慈禧太后赐戴三眼花翎。按清朝规定,外任文臣不赐戴花翎,但乾隆时,直隶制府方观承因古北口大阅,蒙特恩赐戴花翎。《啸亭续录》卷1云: “嗣后外任督、抚屡有蒙恩赐者。”道光以后,花翎实行 “开捐制”。初时,花翎实银1万两,蓝翎5,000两。咸丰九年(1859),花翎降为7,000两,蓝翎4,000两。此后,翎子的品制越发松弛。

清单眼、双眼、三眼孔雀花翎

翎子

戏曲中演员盔帽上的两根五六尺长的雉鸡尾制饰物。插翎子多为英武、勇猛、强悍或暴戾人物。目的在于加强表演的舞蹈性,表现人物感情。使用翎子的舞蹈称为“翎子功”。

翎子

传统戏曲中某些角色盔头两侧装饰的2根雉鸡的长尾羽。作用既可帮助演员表演各种优美的舞蹈,加强表达剧中人的感情,又可增加装饰的美感。多用于番王、番将、山大王等。京剧剧种中的周瑜、吕布等青年将领的盔头上也戴有2根长翎子。这类演员一般都有深厚的“翎子功”(参见“翎子功”条)。

翎子ling zi

peacock feathers worn at the back of a mandarin's hat

- F002457 社会主义劳动工资问题探索是什么意思

- F002458 劳动工资词典是什么意思

- F002461 就业指导是什么意思

- F002462 中国劳动经济体制改革——理论是什么意思

- F002463 新中国劳动经济史是什么意思

- F002464 社会主义初级阶段劳动就业问题研究是什么意思

- F002465 劳动力市场经济学是什么意思

- F002467 个人在经济中的权利是什么意思

- F002468 劳动人事辞典是什么意思

- F002469 劳动经济师必读是什么意思

- F002472 实用劳动经济学是什么意思

- F002473 劳动力配置系统论是什么意思

- F002474 主要资本主义国家的劳动生产率和效益是什么意思

- F002475 实用劳动人事大辞典是什么意思

- F002476 中国外商投资企业劳动管理指南是什么意思

- F002479 人力资源是什么意思

- F002481 中国劳动经济史是什么意思

- F002482 中国有计划劳动力市场研究是什么意思

- F002484 岗位技能工资制是什么意思

- F002487 劳动科学大辞典是什么意思

- F002490 工资是什么意思

- F002491 工资管理是什么意思

- F002492 中国工资制度是什么意思

- F002493 人力资源发展跨文化学通论是什么意思

- F002494 劳动行政管理知识大全是什么意思

- F002495 中国第一资源是什么意思

- F002496 中国的工资调整与改革(1949—1991)是什么意思

- F002497 实用劳动大辞典是什么意思

- F002499 现代工资理论与管理是什么意思

- F002501 劳动就业学是什么意思

- F002502 关于劳动工资社会保险制度的改革是什么意思

- F002505 开源与节约是什么意思

- F002506 劳资员手册是什么意思

- F002507 国外企业人事管理丛书(二)是什么意思

- F002508 生产率管理实用手册是什么意思

- F002509 全员劳动合同制探索与实践是什么意思

- F002510 物资技术供应统计学是什么意思

- F002511 铁路仓库管理是什么意思

- F002513 物资统计学是什么意思

- F002514 物资经济管理是什么意思

- F002515 铁路物资计划与供应管理是什么意思

- F002519 物资供应管理是什么意思

- F002522 仓储组织与技术是什么意思

- F002523 库存控制原理与物料管理是什么意思

- F002524 实用物资工作手册是什么意思

- F002525 物资管理系统工程基础是什么意思

- F002526 物资消耗定额是什么意思

- F002527 物资价格学是什么意思

- F002532 物资管理知识手册是什么意思

- F002533 中国物资管理辞典是什么意思

- F002534 物流环境管理工程是什么意思

- F002537 物资企业岗位实务知识是什么意思

- F002538 物资统计是什么意思

- F002541 工业企业物资供应管理是什么意思

- F002542 物资市场学是什么意思

- F002543 中国物资手册是什么意思

- F002545 物资经济管理学是什么意思

- F002546 中国物资系统概况是什么意思

- F002547 现代仓储管理是什么意思

- F002548 贵州省志·物资志是什么意思