美国白蛾fall webworm

多食性果林食叶害虫,中国对外检疫对象。学名Hyphantria cunea(Drury)。鳞翅目,灯蛾科。原产北美,广泛分布在美国各地、加拿大南部及墨西哥局部地区。20世纪40年代传入欧洲,首先发现于匈牙利布达佩斯附近,以后相继传入捷克斯洛伐克、南斯拉夫和罗马尼亚。50年代传入奥地利、苏联,60年代传入波兰、保加利亚,70年代又传入法国。1945年传入日本,1958年传入南朝鲜,1961年传到朝鲜民主主义人民共和国。中国于1979年在辽宁丹东地区首次发现,此后扩散至陕西、山东等地。寄主包括果树、林木、灌木等,主要为害阔叶树。在美国受害阔叶树有100多种;在欧洲寄主植物多达234种,分属50余科。中国辽宁已发现被害植物有94种,分属37科。幼虫取食树叶,严重时食尽树叶,部分枝条甚至整株枯死。果树受害严重者造成第二次开花,影响翌年结果。当树叶被吃光后,幼虫成群转移到邻近树木和大田作物上为害,成为农业、林业生产上的危险性害虫。嗜食桑树、糖槭、法国梧桐、李、苹果等。多发生在公路、铁路、村庄附近以及公园、果园林木稀疏和光照良好的树上。

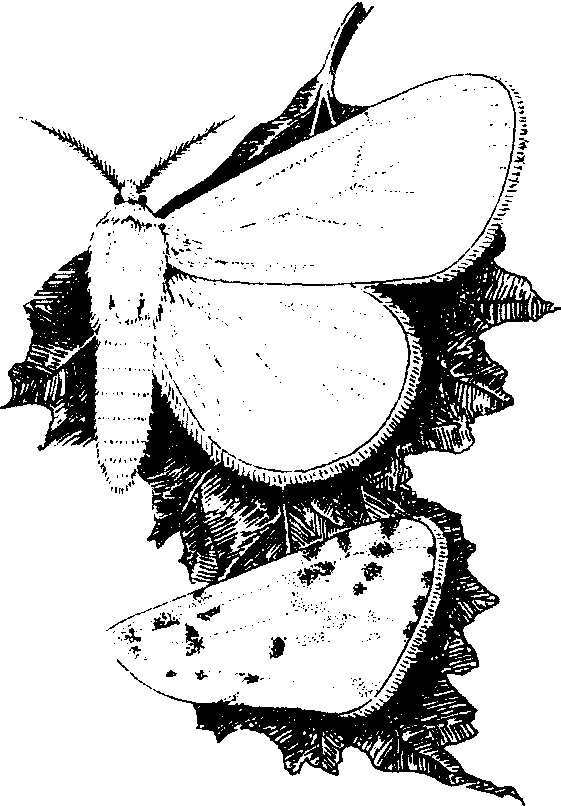

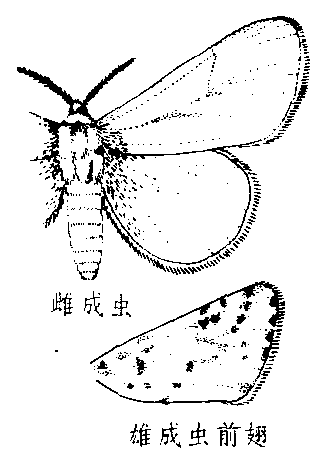

形态特征 成虫白色,体长9~12 毫米,复眼褐色,下唇须小,端部黑褐,喙短而细。胸部背板密布绒毛,腹部色白。雄虫具双栉齿状黑色触角,翅展23~34毫米,多数前翅散生黑褐色斑。雌虫具锯齿状褐色触角,翅展33~44毫米,前翅多为纯白色(见图)。雄性生殖器爪形突向腹面呈钩状弯曲,抱器对称,阳基端稍弯,阳茎基环呈板状梯形。雌性生殖器的肛突发达,大而扁平,上有刚毛。卵环形,直径0.4~0.5毫米,初时淡绿色,孵化前变灰褐色。幼虫有两个色型,即“红头型”(头壳和体背毛瘤红色)和“黑头型” (头壳和体背毛瘤黑色),以黑头型为主,红头型仅局限于美国南部,在中国仅有黑头型。末龄幼虫体长25~34毫米,体细长、圆筒状,多毛、沿背中央有一暗色或黑色的纵行毛带,毛带上方两侧各有一排黑色毛瘤,虫体两侧淡黄色,着生橘红色毛瘤,腹足基部黑色。蛹体长8~15毫米,褐色、长纺锤形。臀棘上有10~15根细刺,各根刺末端膨大呈盘状。蛹外包有质地疏松的茧。

美国白蛾雌成虫及雄成虫前翅

生活习性 在美国年生1~3代,以蛹在树干老皮下和建筑物缝隙内越冬。在欧洲和亚洲一年有两个完整世代,个别年份出现不完整的第三代。春季气温上升到日均温15℃以上时,越冬代开始羽化,秋季气温下降到日均温15℃时蛹进入滞育。因此,15℃是美国白蛾种群活动的临界点。发生一代地区需要有15℃以上气温90天、两代地区则需120天。成虫具一定的飞翔能力和趋光性,可飞行或借风力自然传播,也可飞进火车、汽车车厢内被带往他处,主要途径是各虫态随植物性货物、包装和填充物、交通运输工具等远距离传播。幼虫有较强耐饥力,1~2龄可耐饥3~5天,3~4龄可耐饥5~8天,5~7龄可耐饥11~14天,因而有利于远距离传播。有100多种天敌,起主要作用的是鸟类、寄生蜂、寄生蝇及病毒。北美天敌种类和数量多,抑制作用明显。传入欧洲和亚洲后的最初几年,由于天敌未被带入,本地天敌对新寄主需有一个适应过程,从而形成猖獗为害。许多国家都把美国白蛾列为植物检疫对象,采取严格检疫措施,以防传入。一旦传入,则进行封锁控制扩散。

防治方法 幼虫3~4龄前,集中在网幕内取食为害,抗药力低,易消灭,可剪除幼虫网幕,集中烧毁或喷药。末龄幼虫化蛹前,可在树的主干距地面1米处捆草,诱集幼虫在草内化蛹再集中消灭。各国在生产上推广使用的化学农药有敌百虫、敌敌畏、甲萘威、杀螟硫磷、伏杀硫磷、菊酯类等。苏联等国在生产上应用苏芸金杆菌,核型多角体和颗粒体病毒制剂较广。在微生物制剂中加入微量敌百虫或甲萘威混合使用,可起增效作用,美国白蛾核型多角体和颗粒体病毒具有较强专化性,对家蚕、柞蚕无致病性,可在养蚕区应用。

美国白蛾fall webworm

Hyphantria cunea Drury,昆虫纲,鳞翅目,灯蛾科。中国对外植物检疫对象。分布于美洲、欧洲和亚洲;中国辽宁、陕西已有发现。寄主有樱桃等100多种。雄成虫纯白色,翅展34~42 mm,前翅有4排斑点;雌成虫翅展42~48 mm,前翅斑点退化。成熟幼虫体长30~35 mm,体背深黑或近于黑色至浅黄色,体被羽状刚毛。以蛹在树皮下和地面落叶内越冬。在原产地北美洲每年发生1~4代,中国丹东每年发生2代。卵成块产于叶背。幼虫吐丝结幕于树冠,群居其中,逐渐将树叶吃光,影响树木生长。宜加强检疫措施。一经发现,及时剪去卵块,毁灭虫幕;低龄幼虫可喷药防治。

美国白蛾

- 纺是什么意思

- 纺丝是什么意思

- 纺纱是什么意思

- 纺线是什么意思

- 纺织是什么意思

- 纺织品是什么意思

- 纺织娘是什么意思

- 纺织纤维是什么意思

- 纺绸是什么意思

- 纺车是什么意思

- 纺锤是什么意思

- 纺锭是什么意思

- 纻是什么意思

- 纼是什么意思

- 纽是什么意思

- 纽伦堡是什么意思

- 纽卡斯尔是什么意思

- 纽埃是什么意思

- 纽子是什么意思

- 纽带是什么意思

- 纽扣是什么意思

- 纽曼是什么意思

- 纽波特是什么意思

- 纽约是什么意思

- 纽约大学是什么意思

- 纽约市是什么意思

- 纽约时报是什么意思

- 纽约证券交易所是什么意思

- 纽结是什么意思

- 纽芬兰岛是什么意思

- 纽襻是什么意思

- 纾是什么意思

- 线是什么意思

- 线人是什么意思

- 线呢是什么意思

- 线团是什么意思

- 线圈是什么意思

- 线型是什么意思

- 线头是什么意思

- 线密度是什么意思

- 线形是什么意思

- 线性是什么意思

- 线性表是什么意思

- 线性规划是什么意思

- 线报是什么意思

- 线描是什么意思

- 线材是什么意思

- 线条是什么意思

- 线板是什么意思

- 线桄子是什么意思

- 线段是什么意思

- 线毯是什么意思

- 线画是什么意思

- 线粒体是什么意思

- 线索是什么意思

- 线绨是什么意思

- 线绳是什么意思

- 线虫是什么意思

- 线衣是什么意思

- 线装是什么意思