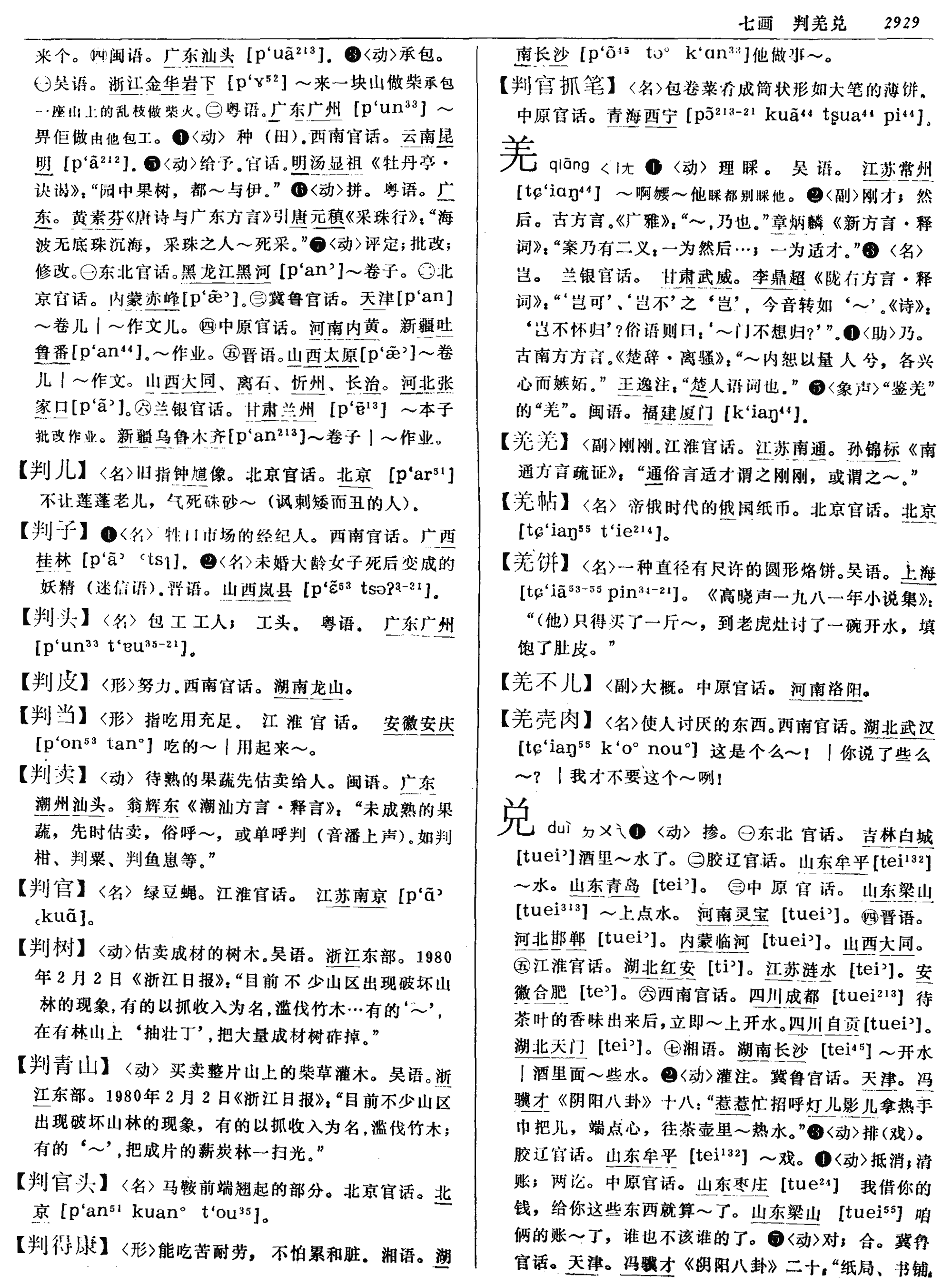

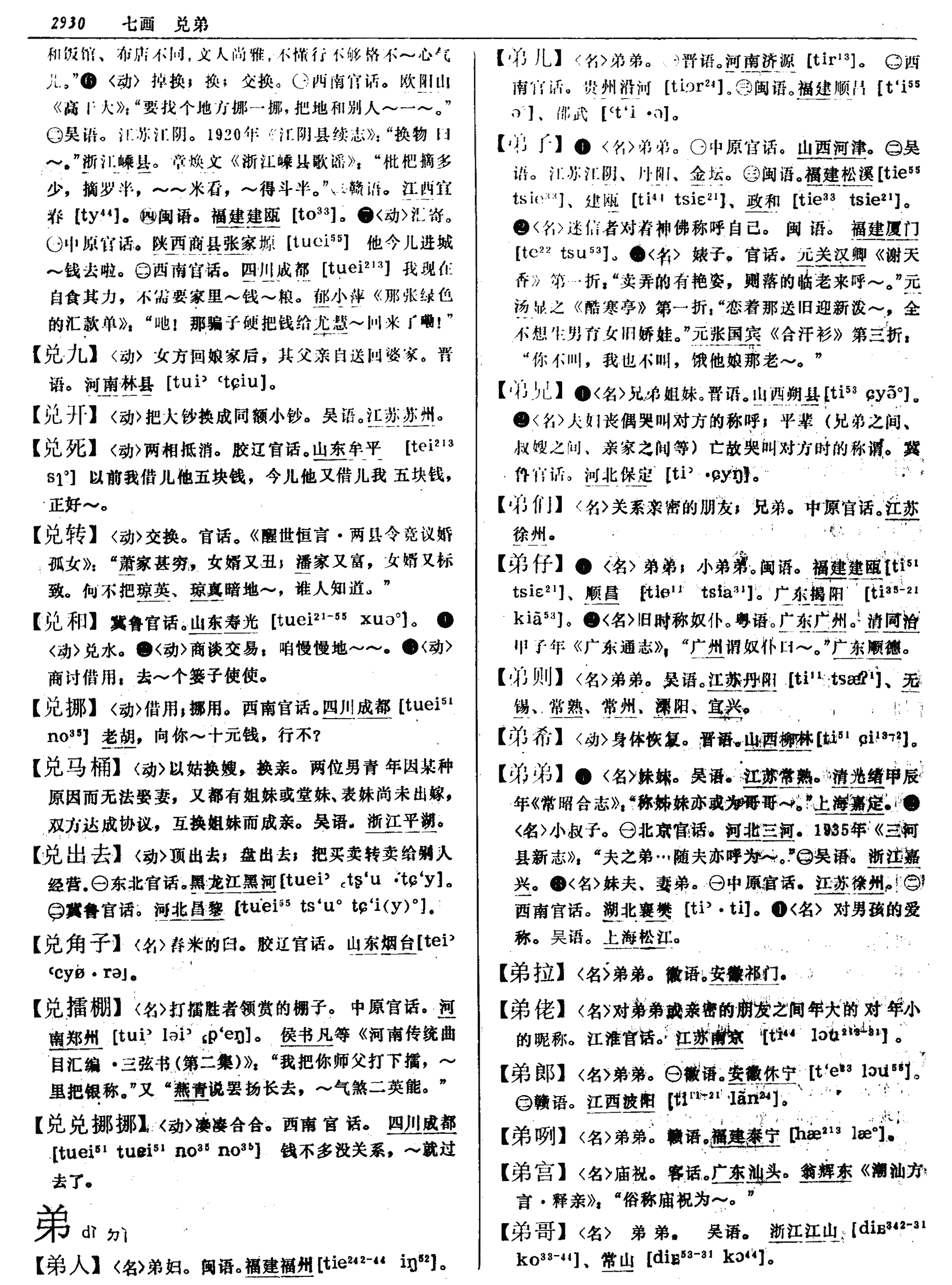

羌Qiāng

现行较罕见姓氏。今海南之文昌,广东之吴川,云南之邱北、江川,山西之阳泉、忻州及雁北地区有分布。《郑通志》、《续通志》之《氏族略》亦俱收载。其源不一:

❶《姓氏考略》据《路史》 注云: “泰岳生先龙, 先龙生玄氐, 玄氐乞姓, 其别为青、 白、 之三氐,后有羌氏。”

❷或为匡姓所改。《中国古今姓氏辞典》注引 《万姓统谱》 云: “宋有姓匡者,避本朝讳(按: 宋太祖名赵匡胤)。改姓羌。”

晋代有羌迪; 宋代有羌子充,治平进士; 明代有羌仁寅,建平推官。

羌qiāng

❶古族名,主要分布在今甘、青、川一帶。揚雄《長楊賦》:“羌戎睚眥,閩越相亂。”馬融《長笛賦》:“近世雙笛從羌起。”

❷句首語助詞。《古文苑》李尤《函谷關賦》:“惟夸闊之宏麗兮,羌莫盛於函谷。”注:“羌,發語辭,或作慶。”馮衍《顯志賦》:“行勁直以離尤兮,羌前人之所有。”在句中常可作“乃”解。王延壽《魯靈光殿賦》:“邈希世而特出,羌瓌譎而鴻紛。”

羌

古代少数民族之一,主要分布在今甘肃、青海、四川一带。

羌

羌

读音q·iang(-),为iang韵目,属ang—iang—uang韵部。去羊切,平,阳韵。

❶为民族名,分布在今甘肃、青海、四川各省。

❷语助词,用于句首,犹“庆”,无意义。

羌

〔qang〕

羌族 〔qang zu〕qangd cul.

〗。

〗。 〗。

〗。

羌*𦍑羗qiāng

❶我国古代民族。

❷指羌族。

❸姓。

羌qiāng

❶ 我国古代民族,住在青海、四川、新疆、甘肃一带。

❷ 羌族:羌笛│羌语。

❸ 姓。

羌

(16次) 作词助。无实义。~中道而改路 ~内恕己以量人兮 ~无实而容长《离》~愈思兮愁人《歌·大》 ~声色兮娱人《歌·东》 杳冥冥兮~昼晦《歌·山》 ~众人之所仇也 ~不可保也《章·诵》 ~灵魂之欲归兮《章·哀》~不知余之所臧《章·怀》 ~迅高而难当 ~冯心犹未化 ~芳华自中出~居蔽而闻章《章·思》 ~无以异于众芳《辩·四》 ~儵忽而难当《辩·八》

羌qiāng

❶楚方言,表反诘语气,同“何为”、“何乃”、“竟然”。《离骚》:“羌内恕己以量人兮。”王逸注:“羌,楚人语词也,犹言卿、何为也。”《离骚》:“余以兰为可恃兮,羌无实而容长。”

❷句首语助词,无意义。《东君》:“羌声色兮娱人。”

❸句中语助词,无意义。《山鬼》:“云容容兮而在下,杳冥冥兮羌昼晦。”《文选》五臣注:“羌,语词也。”

羌qiāng

我国古代西北的少数民族,居住于青海、甘肃一带地区:铜铸金镛振纪纲,声传海外播戎~。(五一·1181)

羌qiāng

〖名词〗

我国古代民族名。主要分布在今甘、青、川一带。秦、汉时,部落众多,总称西羌。以游牧为主(2)。《司马相如上书谏猎》:是胡、越起于毂下,而羌、夷接轸也。——这好像胡、越敌军出现在皇上车子旁边,羌、夷等敌人逼近皇上的车子一样。《诸葛亮后出师表》:賨叟青羌,散骑武骑,一千余人。——还丧失了賨、叟、青羌等少数民族的散骑、武骑一千多人。

羌qiāng

❶ 我国古代西部少数民族名。《吕氏春秋·义赏》:“氐~之民,其虏也,不忧其系累,而忧其死不焚也。”

❷ 句首语气词。《楚辞·离骚》:“~内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。”

羌*△𦍑;△羗qiāng

C7BC

❶[羌族]qiāngzǘ我国少数民族之一,分布于四川省。

❷我国古代西部的民族,又称“西戎”,分布在今甘肃、青海、四川一带,主要从事游牧活动。其中与汉族杂处的部分羌人,逐渐从事农业,与汉族融合。

❸(文)连词,表示转折、并列、假设等关系。

❹〈文〉用于句首,作发语词。

❺姓。

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

365.羌(p2492.2)

收錄三个义项:1.我国古代西部民族之一。2.语首助词。3.姓。

按:义项阙失不全,当补出连词的两义项:

一、表前后句意不相连属,有转折意。可译为“却”。《楚辞·屈原<离骚>》: “余以兰为可恃兮,羌无实而容长。”诗意为:我以为兰是可依托信赖的啊, (不曾想)它却是没有真实内在之美德而虚有其表。又《九章·思美人》:“因归鸟而致辞兮. 羌宿高而难当。”诗意为:我想依托归鸟而捎个信啊,它却高翔而难以相遇。宋洪兴祖《楚辞补注》于“羌内恕己以量人兮”句下,注引《文选》五臣注云: “羌,乃也。”此乃即却也,即表前后两种情况相反,而意有转折。

二、表肯定,加强申辩语气。译为“乃是”。《后汉书·二八上·冯衍传·显志赋》: “行劲直以离尤兮,羌前人之所有。内自省而不慙兮,遂定志而弗改。”羌,李贤注: “羌, 语发声也。”未安,当为乃是。

以上二义,陕西师大《古汉语虚词用法词典》 (陕西人民出版社,1988年4月1版)已涉及,可参,只是归为副词,仍可商。

羌

中国古代西方民族名称。商朝已形成,原居于陕西西部和甘肃东部。与商王朝敌对,与周朝关系密切。战国时,西迁至青海、新疆,有的南迁至四川、西藏。东晋十六国至南北朝时期,曾建立过割据政权。五代至宋朝,由青海北迁的党项羌建立了西夏政权。后羌人渐融合于西北地区的民族之中。

羌

中国古代民族名。亦作“羌戎”。早在殷商甲骨文中就被称作“羌方”,分为“北羌”、“马羌”两部,与商时战时和。商末,随同武王伐纣。这一时期已广泛分布在今青海、甘肃、新疆、四川一带,亦有部分进入中原定居。周代,异姓诸侯中以羌人为最多。秦汉时期,羌人有了很大发展,部落繁多,有先零、烧当、卑湳、卑禾、婼、白马、牦牛、钟、越巂等。西汉时,各路羌人被泛称为西羌。东汉时,西羌则指羌人中迁至陇西一带的一支。魏晋时期,羌人与匈奴、鲜卑、羯、氐等族进入中原。384年,烧当羌的姚苌建立后秦政权。隋唐时,党项羌兴起。1038年,党项羌首领元昊建立西夏政权,与宋、辽对峙。从汉至宋,羌人不断反抗汉族封建王朝的压迫。其中东汉后期的起义规模最大。起义失败后,一部分被迫迁到内地,一部分被迫南迁。在迁徙过程中,羌人与各族间交往不断增多,联系密切,就逐渐融入西北地区的汉族和其他民族中。

羌

亦称“羌戎”。中国古族名。其名最早见于甲骨文卜辞。商周时, 已广泛分布在今青海、甘肃、新疆南部和四川西部一带,部分曾入中原定居。商末,随周武王伐纣。秦汉时,部落众多,有先零、烧当、卑湳、卑禾、婼、参狼、白马、牦牛、钟、越嶲等部。西汉时,各部羌人被泛称为“西羌”。东汉时, 则以“西羌”专指羌人中内迁定居于陇西等郡的一支。魏晋南北朝至唐宋间,又有宕昌、邓至、白兰、党项等部。居处分散, 均以游牧为主。但其中与汉人杂处者,则早在战国、秦汉时已逐渐定居农耕。西汉、魏、晋、唐、宋中,不断反抗汉族封建王朝的压迫,其中以东汉后期的羌人起义规模最大, 前后历时五、六十年。起义失败后,部分被迫东迁内地,部分南迁至陇蜀交界的山区。东晋至北宋间,烧当、党项羌先后建立过后秦、西夏等政权。统治者多受中原王朝册封,并助魏、唐破氐及吐谷浑。羌人与汉人之间往来联系密切。此后逐渐融合于西北地区的汉族及其他各族。

羌

中国古代民族名,主要分布于今甘、青、川一带,最早见于甲骨卜辞,部落众多,以游牧为主,与汉人杂处的羌人从事农耕。东汉初,马援征讨先零羌,后将其迁至扶风陇西一带,东汉中后期,羌人连续三次起义反抗东汉的腐朽统治,关中成为羌人的主要活动区之一。西晋末年,羌族和其余少数民族入居中原;东晋至北宋间,羌人姚苌父子在长安建立后秦政权,统治关中周围地区达30余年;李继迁建立西夏政权。后羌族逐渐和西北地区其他民族融合。

羌

古族名。甲骨文里已有记载。在《诗》、《竹书纪年》、《山海经》、《逸周书》、《吕氏春秋》等古籍里,氐羌并提,在《史记》、《汉书》、《后汉书》等史籍里,又氐羌混用,故一般认为氐羌同源。自汉代氐羌分化,羌人即分布在今陕西西部、甘肃和青海一带。《后汉书·西羌传》载,羌人所居无常,依随水草。地少五谷,以牧为业。其俗氏族无定,或以父名母姓为种号。十二世后,可相互通婚。父没则妻后母,兄亡则纳寡嫂。故国无鳏寡,种族繁盛。不立君臣,强则分种为酋豪,弱则附属于人。杀人偿死,无它禁令。以战死为吉利,病终为不祥。堪耐寒苦,性坚刚勇猛。以羊为图腾。死则火葬。先后出现过多种分支,如秦汉时的越嶲羌、广汉羌、武都羌、先零羌、烧当羌、 彡(xian)姐羌、 卑湳羌等。 东汉初, 徙先零羌于天水、陇西、扶风三郡。魏晋南北朝时,又有宕昌羌、邓至羌、白兰羌、党项羌等。十六国时,烧当羌姚氏建立后秦; 宋时,党项羌建立西夏政权。后西北羌人与其他民族融合。今羌族主要分布在四川茂汶、阿坝及汶川、黑水、理县、松潘一带。

108 羌

中国西部古代民族。最早见于甲骨文卜辞。初事游牧,后兼农耕,与汉族及邻族杂居而不断融合。商周时在今青海、甘肃、新疆南部和四川西部,部分入中原。羌与周人通婚,商末助武王伐纣。秦汉时有先零、烧当、卑湳、卑禾、婼、参狼、白马、牦牛、钟、越巂等部,西汉泛称之为西羌。东汉时,西羌专指居于陇西等郡一支。魏晋至宋,又有宕昌、邓至、白兰、党项等部。烧当、党项羌先后建立过后秦、西夏政权。

羌Qiang

中国古代民族。它的历史与华夏族一样悠久,《诗经》等古代文献和殷商卜辞都有关于羌人活动的记载。战国秦汉时,羌族主要分布在今青海、甘肃、四川。战国初,羌人首领爰剑被秦厉公拘执为奴,后逃归河、湟(今青海南部),教会部人从事农耕和畜牧,后羌人分成烧当、武都、广汉、越巂等许多部落,“不立君臣,无相长一,强则分种为酋豪,弱则为人附落。” (《后汉书·西羌传》)羌、汉关系紧密,汉景帝时, 羌人留何率部内附, 入居陇西郡 (治狄道, 今甘肃临洮南) 狄道、安故、临洮、氐道、羌道。汉武帝为隔绝羌人与匈奴的联系, 筑令居塞 (在今甘肃永登),列置河西四郡。羌人虽几次发动反攻,都被汉军打败, 汉置护羌校尉进行统治。汉宣帝对羌族采取招抚政策, 羌族地区的农业、畜牧有所发展。东汉统治者多次内迁羌人, 迁先零羌于天水、陇西、扶风, 迁烧当羌于三辅(今陕西中部)。羌人不断进行反抗,举行起义; 一些羌族豪强也乘机骚扰州郡, 掳杀汉族人民, 前后延续60年, 酿成所谓 “羌患”, 使羌、汉两族人民深受其害。魏晋以后, 内迁的羌人常被各派政治势力所利用,卷入各种纷争。董卓率羌兵进京为乱,韩遂、马超仗羌人与曹操对抗, 蜀汉后期北伐亦驱使羌人上阵。羌族人民甚至要承担比汉族人民更加沉重的赋税、徭役和兵役。十六国时期, 烧当羌的一支姚氏建立后秦国。

羌

中国古代西北地区少数民族。早在商代时,羌人就活动在今甘肃省的大部和陕西省的西部地区。羌人与商朝的关系时好时坏,当商强盛时即臣服,衰弱时即反叛。羌人与周人世代通婚友好。周武王东征伐纣时,羌与其他一些方国部落都参加了灭商的战争。羌人为姜姓。周灭商大封诸侯,在所封异姓诸侯中,以姜姓贵族最多。其中的齐 (今山东省北部)、许 (今河南省许昌东)、申 (今陕西、山西两省之间),吕 (今河南省南阳西)等姜姓国,是羌族中最早进入中原地区,最早接受华夏文化,也是最早同化于华夏族的羌人所建之国。战国时,活动在黄河上游和湟水流域一带(主要在青海省境内)的羌人,仍过着游猎为主的原始生活。羌人爰剑被秦拘执为奴,在秦国学会农牧知识,逃回河湟被举为本部族首领,始教羌人营田畜牧。秦献公时(前384~前362年),秦国势力扩展到渭水源头,羌人畏惧,爰剑的孙子印率其部落西迁数千里,自此与诸羌隔绝。牦牛种越巂 (xī) 羌 (今四川省西昌东南)、白马种广汉羌(今四川省西部)、参狼种武都羌(今甘肃省武威)等部,都是西迁后子孙繁衍形成的羌人部落。留在湟中的爰剑的曾孙忍和舞,利用秦朝无暇西顾之机,得到繁息。据记载,两汉时期,羌人已遍及青海、甘肃、西藏、新疆、四川等省。汉初,匈奴强大,羌人臣属于匈奴。此后,羌人对汉朝时降时叛。与汉人杂处的羌人逐渐由游牧转向农耕。东汉时,羌人起义成为国家政治上的一件大事。单是大规模的起义就有三次,其影响是深远的,直到两晋时,统治阶级仍在总结东汉羌人起义留下的教训。东汉末,羌人内附,部分被迫东迁内地,安置在三辅(今陕西省渭水流域一带)、汉阳 (今甘肃省天水一带)、安定 (今甘肃省镇原一带)和北地(今宁夏吴忠西南)、土郡(今无定河流域及内蒙古鄂托克旗一带)、西河(今内蒙古离石)等地。这些内迁的羌人被称作“东羌”。留居河、湟一带的,称作“西羌”。内迁的羌人与汉人杂居,受到汉族先进文化的影响,不少人被汉化。魏晋时,羌人和匈奴、鲜卑、羯、氐等族入居内地,致使“关中之人百余万口,……戎狄居半。”十六国时,烧当羌部的姚苌于384年在渭北起兵称王,改元白雀,是谓后秦。后秦第二代皇帝姚兴统治时期,曾先后击灭前秦、后凉两国,拥有今陕西、甘肃、河南等地,成为西方的一大强国。后秦自建立至417年被东晋灭亡,共存在三十四年。西晋末在青海地区出现的吐谷浑国,则是一个以鲜卑人为主体,辖有部分羌人的国家,这个国家于670年被吐蕃所灭。隋唐时,党项羌兴起。为躲避吐蕃的压迫,党项羌于唐初纷纷从今青海省东部河曲和今四川省松潘以西一带迁徙到今甘肃、宁夏、陕北一带。唐设羁縻州安置这部分党项人。此后,又有迁至夏州(今陕西横山)等地的党项人。辽国为联合党项羌反宋,封其首领为夏国王。宋仁宗宝元元年(1038年),夏国王元昊自立为帝,国号大夏,史称西夏。当时夏与宋、辽鼎足而立。夏在政治制度、经济文化方面都仿效北宋,加速了自身的封建化,并出现了自制文字——西夏文。夏政权自建立至1227年被蒙古成吉思汗灭亡,共存在一百九十年。夏亡后,其国内羌人逐渐融合于汉族和其他民族中。迁至岷江上游部的羌人,保留少数民族特点较多。唐、宋时,这里是封建王朝的羁縻州,元、明时实行土司制度。比较起来,土司制度更有利于中央王朝对这些地区的管辖。这里的羌人以农业为主。自清乾隆时起在这些地区搞改土归流,直至清道光时,才基本完成。这些地区的经济虽已由封建地主经济代替了封建领主经济,但由于种种原因,长期处于发展缓慢状态。一直到中华人民共和国建国初期,这些地方的土司制度残余仍然存在。

羌

商代从事农业生产的奴隶。参见 “多羌”条。

羌

殷商以来活动在中国西部的民族。历史上与华夏族关系密切。曾与周人结成部落联盟。后分散各地。1038年,党项羌元昊建立西夏国。

羌𦍑、羗qiāng

❶羌族。

❷中国少数民族名。

❸姓。

羌

古代少数民族。羌族为炎帝后裔,商代甲骨卜辞中已有记载。夏、商时,羌人分布于陇右西部洮水流域以及青、藏和川西高原地区,过着“逐水草而居”的游牧生活。战国初,羌人无弋爰剑被秦人捕获,始为奴,后逃至河湟间(黄河与湟水之间,在今青海东部)被族人推为首领,定居其地,农耕畜牧。秦统一六国时,仍未隶属于秦。后随着部落人口增加,便向气温较温和、更适宜耕牧的东部扩展。新莽末和东汉初,羌人趁隗嚣割据陇右的机会,向东扩展,占据金城(今兰州),并攻略陇西。东汉光武帝建武十一年(35 年),陇西太守马援击败东进羌人,收降 8000 余人。朝廷将其安置在天水、陇西两郡和右扶风(今陕西宝鸡),这是天水境内有羌民之始。其后几十年间,陇右羌民不断起事,反抗官府压迫。每凡反抗失败后,不时有降附羌人被安置于天水郡(后改成汉阳),使今天水境内羌人不断增多,甘谷、武山一些地方甚至成为占据多数的居民。西晋愍帝建兴五年(317 年),晋凉州刺史张寔遣太府司马韩璞等率军 1 万往援长安,途经南安郡(治豲道,辖今武山)时,被羌民围困,相持百余日不能解,后张寔又派军往援,才得以救出,可见当时羌人势力之盛。其时,羌人已成为左右陇右政局的一股强大势力,司马保据上邽,陈安在上邽称王,皆得羌人的支持。后来,更形成一支以姚氏为首领的羌人豪强集团,经数十年攻伐,建国后秦,雄霸关陇,称帝 30 余年。北魏时,羌人不时起义,反抗拓跋氏的统治。太武帝太平真君七年(446 年)边冏、梁会起事时,曾有 1 万羌人屯城南声援。北朝以后,部分羌人与汉人逐渐交融,成为汉族。一度成为羌人主要聚居地的故冀县地,唐时称为“伏羌”,一直延续至民国始改“甘谷”。

羌

中国古代西方民族的名称。早在商朝即已形成,原来居住在今陕西的西部和甘肃的东部,半农半牧。长期与商王朝处于敌对状态,被商王俘虏的羌人,大多用作人祭和人殉,少数被当作放羊的奴隶。周朝与羌的关系比较亲密,周王自认是羌族女子姜嫄的后裔。战国时期,秦人强大,不断逼逐羌人,不少羌人部落被迫西迁今青海、新疆,南迁今四川西部和西藏北部。西汉和东汉时期,羌人因为不堪忍受贪官污吏的压迫和剥削,经常奋起反抗。东晋十六国至南北朝时期,今甘肃东部的宕昌、邓至二部曾独自立国,烧当羌 长姚苌曾建立后秦割据政权,青海的白兰羌则服属于吐谷浑。五代至宋朝,由青海北迁的党项羌建立了西夏政权。此后羌人逐渐融合于西北地区的汉族、藏族和回族及其他少数民族之中。

长姚苌曾建立后秦割据政权,青海的白兰羌则服属于吐谷浑。五代至宋朝,由青海北迁的党项羌建立了西夏政权。此后羌人逐渐融合于西北地区的汉族、藏族和回族及其他少数民族之中。

羌

古族名。今四川茂汶等地的羌族即其后裔。商代卜辞中即有羌,势力很大,分布于黄河中游上游,今陕西关中、陕北、甘肃、青海、四川等广大地区,与中原各族关系密切。先秦时期,羌族约三、四次进入中原。商代以前及商代时的吕、申、许国(今河南境)到商周之际,羌族小国就更多。作为姓氏的姜和作为部族名字的羌,在中国古音上是一致的,姜与羌互为通用。周代建国前,姬姓贵族与羌姓贵族联为婚姻,如周的始祖后稷之母为姜嫄,太王之妃太姜,文王元妃周姜、武王无姬邑姜等,今陕西扶风县境还有姜氏城。羌族曾积极参予了灭商的战争。大约在西周末年羌族第二次进入中原,《史记》记载申侯引西夷、犬戎杀幽王于骊山下,西夷就包括羌族。秦兴起于关中,西逐诸戎,羌人不断西迁。东汉建武十一年(公元35年),马援击败先零羌于临洮等地,徙置数千人于扶风等郡。永平元年(公元58年)又徙西邯(青海化隆县)降羌七千口于三辅,于是关中的扶风、京兆、冯翊都有西羌人分布。自东汉迄于隋唐关中的少数民族始终是以氐、羌、匈奴为主。十六国时期羌族姚苌曾建立后秦政权。以后关中羌族与汉族融合。

羌[𦍑羗]qiānɡ

❶ (中国古代民族) Qiang, an ancient nationality in China

❷ (羌族) the Qiang Nationality, living in Sichuan

❸ (姓氏) a surname: ~ 迪 Qiang Di

◆羌活 {中药} notopterygium root; {植} incised notopterygium; Rhizoma seu Radix Notopterygii; 羌人起义 uprising of the Qiangs (The later part of the Eastern Han Dynasty); 羌无故实 without basis in fact; 羌语 Chiang

羌

中国西部地区少数民族的泛称。后发展成为专称,今四川茂汶等地的羌族为其一支的后裔。其名最早见于甲骨文卜辞。殷商时居商的西方,广泛分布于山西、陕西、甘肃、青海等地,与商朝关系密切。以畜牧为主要生计,主牧羊。卜辞记载有的为商贵族奴隶,有的成为祭祀的牺牲品。商代后期,周族西迁陕西歧下,与其一支羌氏结为婚姻集团,促进周的发展。武王伐纣,建立周朝,一批羌氏之人随周向东迁移,并建立起许多侯国。其余西迁,保持原有的生活方式。秦兴起,实行“和戎”、“西逐诸戎”等政策,部分接受秦的统治,余众继续西迁。厉共公时(前477—前443在位),无弋爰剑从秦逃出,与羌人俱亡入“河湟间”(黄河、湟水、析支河交汇地区),教其部落种田畜牧,生产得以发展,庐落种人依之者日众,建立起强大的部落联盟。秦献公初立(前384),将兵向西,爰剑孙卬畏秦之威,徙部人于析支河曲西数千里,参狼种徙武都,白马种徙广汉,旄牛种徙越嶲,唯忍与舞兄弟二部留在湟中。汉初,匈奴强大,奴役诸羌。河湟北侧研种留何等部在汉朝保护下迁居陇西郡南塞,西北诸部转移至西域昆仑山至葱岭一带。汉武帝开河西,通西域,隔绝羌胡。后置护羌校尉统领各部。著名部落有先零、烧当、烧何、罕开、牢姐等。宣帝时(前74—前49在位),爆发西羌起义,赵充国出兵平定,于金城郡(治今甘肃永靖县西北湟水南岸)设金城属国都尉以处降羌。新莽时(公元9—25年),再次爆发羌民起义,东汉出兵平定后多次强迁其部众于内郡,与汉人杂处,后称内迁者为东羌。三国时魏、蜀相争,魏封南安(今甘肃陇西东南)烧当羌后裔柯回为西羌都督。十六国时传至姚苌,建立后秦(384—417)。同时宕昌、邓至、白兰等部兴起,先后建立政权。隋唐时党项羌强大,唐赐其首领拓跋赤辞姓李,于其地分设羁縻府州。后因吐蕃所逼,大批部众内迁至庆、夏、绥、银诸州。唐末,拓跋思恭任夏绥银州节度使。宋初,党项羌首领元昊建立大夏国,史称西夏。于宝义二年(1227)为蒙古所灭。元代以来,内迁诸羌大批汉化。甘南、川西、青海等地羌人多融合于汉、藏等民族之中,只有岷江上游汶一带的部分羌人继续保留下来。明、清时改土归流,封建经济得到缓慢发展。今天成为我国多民族大家庭的一员。

羌

楚方言。《楚辞·离骚》:“羌内恕己以量人兮。”王逸注:“羌,楚人语词也,犹言卿何为也。”洪兴祖补注:“羌,楚人发语端也。”

羌

又称“羌戎”。古代西北及西南民族。其名最早见于甲骨文卜辞,商周时,已广泛分布在今青海、甘肃、新疆南部和四川西部一带,部分曾入中原定居。曾随周武王伐纣。秦汉时,部落众多,有先零、烧当、卑湳、卑禾、婼、参狼、白马、牦牛、钟、越巂等部。西汉时,各部羌被泛称为“西羌”。东汉时,以“西羌”专指羌人中内迁定居于陇西等郡的一支。魏晋南北朝至唐宋间,又有宕昌、邓至、白兰、党项等支。居处分散,居地多变动。以游牧为主。与汉人杂处者,则逐渐定居农耕。东晋至北宋间,烧当、党项羌先后建立过后秦、西夏等政权。统治者多受中原王朝册封,并助魏、唐破氐及吐谷浑。大部逐渐融合于西北等地汉族和其他各族。岷江上游的一部发展为羌族,另有一部与今藏族有渊源关系。

△羌〔 羗〕qiāng

羗〕qiāng

7画 羊部

(1) 我国古代西方的民族,主要分布在今甘肃、青海、四川一带,东晋时建立后秦政权(公元384—417年)。

(2) 羌族,我国少数民族名,分布在四川。

羌( )

)

甲骨文合集171,殷

□□卜,  , 貞戉隻羌。

, 貞戉隻羌。

按: 象人頭戴羊角形,爲西部牧羊民族羌人之形象特徵。

甲骨文合集321,殷

貞三十羌, 卯十牢㞢五。

甲骨文合集19761,殷

癸丑卜, 王,  二羌祖乙。

二羌祖乙。

甲骨文合集19754,殷

已未卜, 叶, 貞 隻羌。

隻羌。

甲骨文合集19764,殷

庚申[卜]……用羌……父……叶曰……

甲骨文合集22044,殷

庚戌卜,貞多羌自州。

甲骨文合集補編156,殷

……羌甲翌……

甲骨文合集6636,殷

丙辰卜,  , 貞

, 貞 弔羌龍。

弔羌龍。

按: 加土旁爲飾。

甲骨文合集32015,殷

乙卯來 于父丁。

于父丁。

按: 象於羌人頸部加縲 之形。

之形。

甲骨文合集32020,殷

辛酉卜, 其□𠂤𠂤 于父丁, 父丁。

于父丁, 父丁。

甲骨文合集32016,殷

……[來] 自上甲。

自上甲。

甲骨文合集32030,殷

辛亥卜, 犬𢓊𠂤 用于大甲。

用于大甲。

甲骨文合集26953,殷

乙巳卜, 何, 貞亞旁 其用。

其用。

甲骨文合集26930,殷

□□卜,  祖丁又

祖丁又 王受又。 大吉。

王受又。 大吉。

甲骨文合集32121,殷

于宗用 。

。

甲骨文合集22539,殷

辛亥卜, 旅, 貞又來 其用。 在四月。

其用。 在四月。

甲骨文合集26962,殷

…… 二人于□□用, 王[受又]。

二人于□□用, 王[受又]。

甲骨文合集27978,殷

叀㐭行, 用 □。 大吉。

□。 大吉。

甲骨文合集27980,殷

……義行…… ……又。

……又。

甲骨文合集26955,殷

貞其卯 伊

伊 。

。

觚, 殷周金文集成6926, 殷

觚, 殷周金文集成6926, 殷

羌 。

。

向觚, 殷周金文集成7306, 殷

向觚, 殷周金文集成7306, 殷

亞{□}羌 向乍(作)(尊)彝。

向乍(作)(尊)彝。

子商甗,殷周金文集成866,殷

子商亞{ (羌)乙}。

(羌)乙}。

魚羌鼎,殷周金文集成1464,殷或西周早期

魚羌。

羌作父己尊,殷周金文集成5879,西周中期 (羌)乍(作)父己寶(尊)彝。

(羌)乍(作)父己寶(尊)彝。

羌鼎,殷周金文集成2204,西周

羌乍(作) (宫)姜𪔉鼎。

(宫)姜𪔉鼎。

鄭羌伯鬲,殷周金文集成660,春秋早期 (鄭)羌白(伯)乍(作)季羌(尊)鬲, 𠀠(其)永寶用。

(鄭)羌白(伯)乍(作)季羌(尊)鬲, 𠀠(其)永寶用。

新蔡葛陵楚墓·甲三343-2,戰國 羌之述,

羌之述,  於上

於上 、 犬焚二△。

、 犬焚二△。

阜陽雙古堆漢簡·倉頡篇36,西漢

□□氐羌。

漢印文字徵

征羌國丞。

漢印文字徵

王羌私印。

池陽令張君殘碑,東漢

復换征羌。

元秀墓誌,北魏

祖使持節侍中都督荆梁益雍四州諸軍事,征西大將軍,領護羌戎校尉,雍梁二州刺史臨淮懿王。

師弘禮墓誌,隋

尋遷□坊丹延四州都游弈使,且此州羌漢錯居,山川夐闊,苟失控禦,即爲寇攘。

《説文》: “羌,西戎牧羊人也。从人从羊,羊亦聲。南方蠻閩从虫,北方狄从犬,東方貉从豸,西方羌从羊: 此六種也。西南僰人、僬僥,从人; 蓋在坤地,頗有順理之性。唯東夷从大。大,人也。夷俗仁,仁者壽,有君子不死之國。孔子曰: 道不行, 欲之九夷, 乘桴浮於海。 有以也。  , 古文羌如此。 ”

, 古文羌如此。 ”

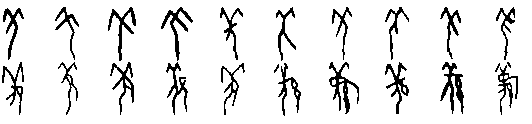

甲骨文象人頭戴羊角形。當時西部羌人以牧羊爲業,牧羊民族普遍崇尚以羊角爲美飾,故頭戴羊角之形,即描摹羌人特徵。羌爲殷之敵國,故殷多將所獲羌人用於祭祀之人牲, 於是甲骨文“羌”又見“ 、

、  、

、  、

、  ”等字形, 皆象於羌人頸部加縲絏之形。 甲骨文人形字多於下部加土旁爲飾, 於是有“

”等字形, 皆象於羌人頸部加縲絏之形。 甲骨文人形字多於下部加土旁爲飾, 於是有“ ”等字形。

”等字形。

羌 (qiāng)

(qiāng)

西戎牧羊人也。

羌k’ang

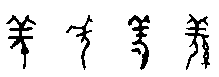

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  , 西戎。 羊穜也。从羊、儿,羊亦聲。南方蠻閩从虫,北方狄从犬,東方貉从豸,西方羌从羊,此六穜也。西南僰人焦僥从人。蓋在坤地頗有順理之性。唯東夷从大。大,人也。夷俗仁仁者壽,有君子不死之國。孔子曰:道不行,欲之九夷,乘桴浮於海,有以也。

, 西戎。 羊穜也。从羊、儿,羊亦聲。南方蠻閩从虫,北方狄从犬,東方貉从豸,西方羌从羊,此六穜也。西南僰人焦僥从人。蓋在坤地頗有順理之性。唯東夷从大。大,人也。夷俗仁仁者壽,有君子不死之國。孔子曰:道不行,欲之九夷,乘桴浮於海,有以也。  ,古文羌如此。 (四篇上)

,古文羌如此。 (四篇上)

羊聲,或羌族人以羊角裝飾帽子。商人常以羌為祭祀犧牲,故套之以繩索。

- 内学小教授是什么意思

- 内學堂是什么意思

- 内宄是什么意思

- 内宅是什么意思

- 内宅的范围是什么意思

- 内宅门是什么意思

- 内宇宙是什么意思

- 内守是什么意思

- 内守信义,外修操履。是什么意思

- 内安乐堂是什么意思

- 内安外攘是什么意思

- 内宗是什么意思

- 内官是什么意思

- 内官丞是什么意思

- 内官令是什么意思

- 内官子是什么意思

- 内官狱是什么意思

- 内官监是什么意思

- 内官营镇是什么意思

- 内官长是什么意思

- 内官长丞是什么意思

- 内定是什么意思

- 内定价格是什么意思

- 内定最低价是什么意思

- 内定梯队是什么意思

- 内定理是什么意思

- 内宜线是什么意思

- 内宜铁路是什么意思

- 内实是什么意思

- 内实外虚是什么意思

- 内实外虚脉是什么意思

- 内实证是什么意思

- 内宠是什么意思

- 内审是什么意思

- 内客是什么意思

- 内客人是什么意思

- 内客侬是什么意思

- 内客省是什么意思

- 内客省使是什么意思

- 内客省使厅事是什么意思

- 内室是什么意思

- 内室小门是什么意思

- 内室深处是什么意思

- 内室的门是什么意思

- 内室的门帘是什么意思

- 内室(密室)是什么意思

- 内室,居室是什么意思

- 内宦是什么意思

- 内宫是什么意思

- 内宫豢养是什么意思

- 内宰是什么意思

- 内宰司是什么意思

- 内宰司各官俸是什么意思

- 内宴是什么意思

- 内家是什么意思

- 内家五形梅花掌是什么意思

- 内家传敕,重开宴、未央宫里。是什么意思

- 内家侬是什么意思

- 内家八桩是什么意思

- 内家娇是什么意思