维生素B1

又称硫胺素,是抗脚气病维生素。维生素B1溶于水,在酸性溶液中比较稳定,但在碱性溶液中极易被破坏,在烹调时应注意减少损失。每日需从膳食中摄人适量的硫胺素,因它在体内不能贮存,膳食中无供应时则体内含量迅速下降。维生素B1是体内很多酶系统的辅酶,缺乏时,葡萄糖氧化率降低,神经细胞不能获得足够的能量供应;糖代谢的中间产物丙酮酸在组织内堆积,使神经遭受损害。维生素B1还有促进儿童生长和增加食欲的功能。食物中以谷类、豆类及肉类食物的含量较为丰富,籽粒的胚和酵母是硫胺素的最好食物来源。粮食碾磨愈精,加工粮中硫胺素的含量愈低。小麦粉出粉率为85%,80%,70%时,其硫胺素的保存率分别为89%,63%,20%;标准米、九二米、中白米和上白米的硫胺素保存率分别为59%,52%,42%,37%。母乳中维生素B1的含量与乳母的膳食结构有关,若以精白米为主食,缺少豆类、新鲜蔬菜、肉类等副食,乳母本人和婴儿可发生维生素B1缺乏症。煮稀饭加碱,或捞饭把米汤弃去,均可致大量的维生素B1损失。

维生素B11vitamin B11

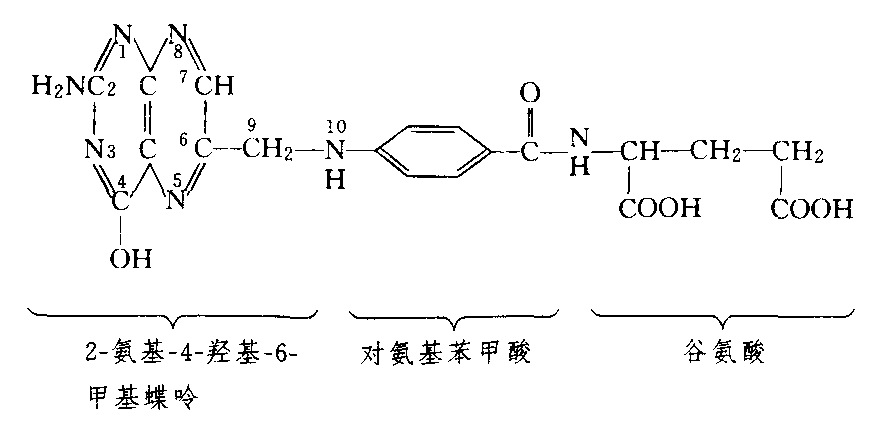

又称叶酸。B族维生素的一种。为蝶呤啶对氨基苯甲酰谷氨酸。微溶于水,水溶液中易被光破坏。体内被还原成二氢叶酸和四氢叶酸,在代谢反应中起一碳基团载体的作用。缺乏的结果,常出现巨细胞性贫血等血液方面疾病以及机体抗病力下降。绿叶中大量存在,菜花、酵母、肝和肾中含量较丰富。

维生素B7vitamin B7

见“生物素”。

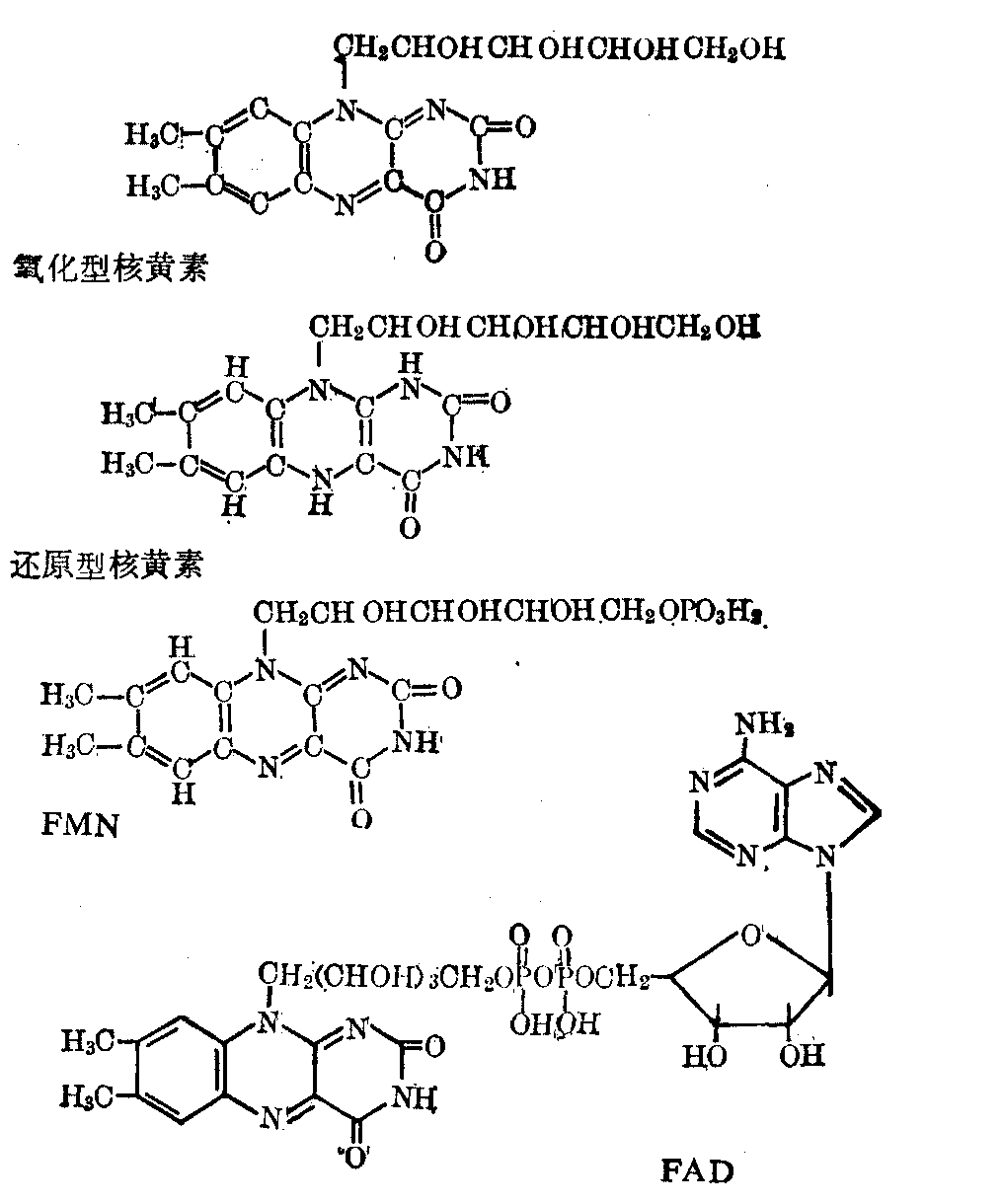

维生素B2vitamin B2

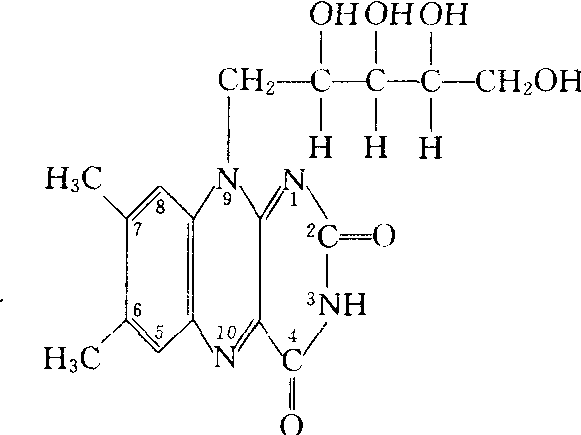

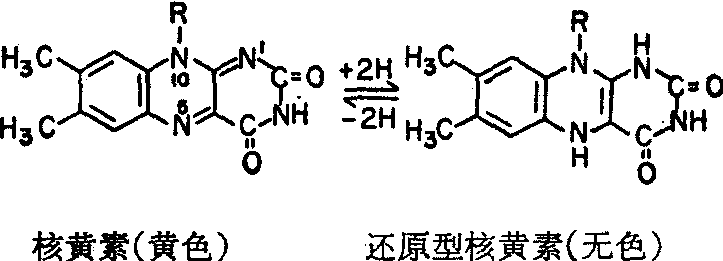

又称核黄素。B族维生素的一种。化学结构为6,7-二甲基-9-(D-1-核糖醇基)异咯嗪。橙黄色,水溶液有黄绿色荧光,对光、碱不稳定,酸性溶液中相当稳定,体内以黄素单核苷酸和黄素腺嘌呤二核苷酸两种形式存在,作一些氧化还原酶的辅基。在糖、脂、蛋白质和核酸代谢中起重要的作用。缺乏时,会妨碍细胞氧化作用,物质代谢发生障碍,出现精神萎靡、生长减退,以及各种黏膜和皮肤的炎症等。哺乳动物肠道和昆虫体内寄生的一些微生物能合成核黄素,从而可被动物吸收利用。肝、肾、口蘑、紫菜、河蟹、鳝鱼和桂圆等是其最好的来源。

维生素B3vitamin B3

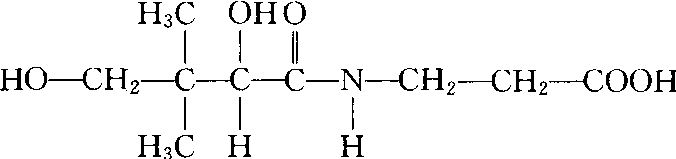

又称泛酸或遍多酸。B族维生素的一种。化学名称为α、γ-二羟基-β,β-二甲基丁酰β-丙氨酸。淡黄色油状物,对酸、碱、热、氧均不稳定,中性溶液中稳定。体内以辅酶A的形式出现,在糖、脂和蛋白质代谢中,主要起传递酰基的作用,还可促进维生素B2的利用,以及用于合成胆固醇和脂肪酸。缺乏时,可引起呕吐、肌肉痉挛以及肠胃疾病等。存在于所有动物和植物组织中,酵母、绿色植物、粮食、肉类、动物内脏、蛋黄和乳类等均是其重要的来源。

维生素B5vitamin B5

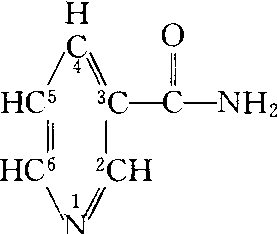

B族维生素的一种,曾称维生素PP。烟酰胺(吡啶-3-甲酰胺)和烟酸(吡啶-3-羧酸)的统称。白色,对热、氧、光、酸和碱均稳定。体内以烟酰胺腺嘌呤二核苷酸和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸形式,参与糖、脂、核酸和蛋白质的代谢反应,与能量代谢关系尤为密切。缺乏时,会出现肌肉衰弱、消化不良、呼吸困难等症,严重时引起糙皮病以及痴呆等神经疾病,故又称它为抗癞皮病维生素。豆类、花生、果仁、肝、肉和鱼中都有,口蘑、酵母和米糠中含量较多。

烟酰胺

烟酸

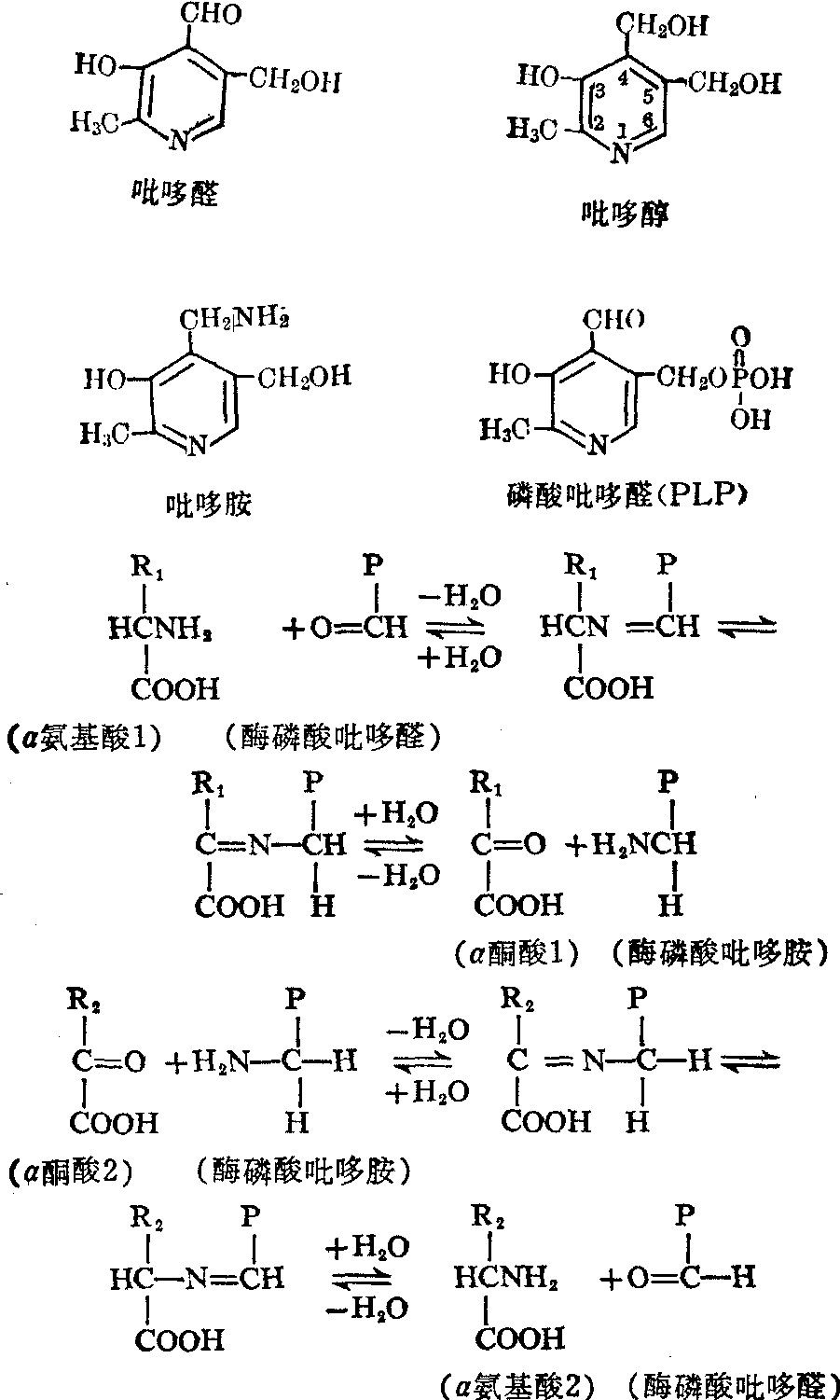

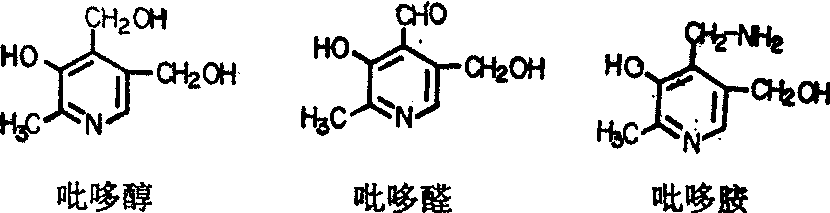

维生素B6vitamin B6

又称吡哆素。B族维生素的一种。包含吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺3种化合物。吡哆醛的系统命名为:3-羟基-4-甲醛基-5-羟甲基-2-甲基吡啶。无色,对热、酸稳定,遇光、碱易破坏。在体内形成磷酸酯,多以磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺形式,参与氨基酸以及不饱和脂肪酸的代谢。缺乏时,会导致血糖降低、水肿、手脚麻木等皮肤、中枢神经系统和造血机构的损害。肝脏、肉类、果仁、豆类和一些水果中含量较多。

吡哆醛

吡哆胺

吡哆醇

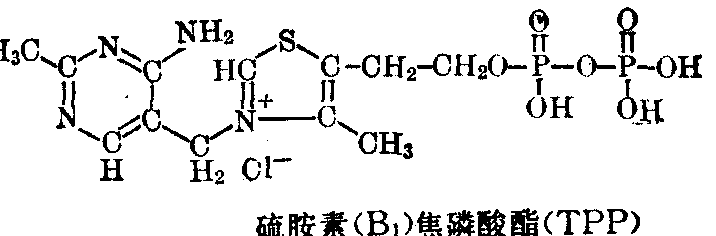

维生素B1vitamin B1

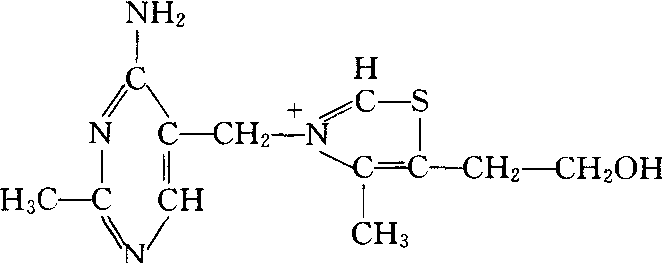

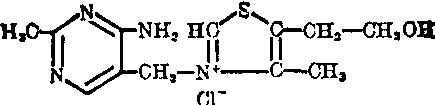

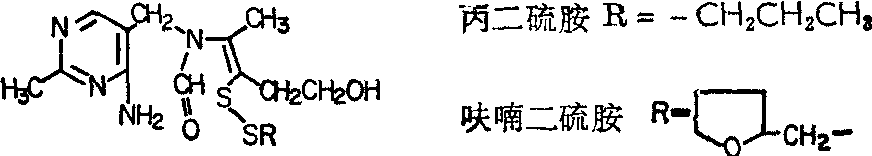

又称硫胺素。B族维生素的一种。化学结构式如下。3-(4-氨基-2-甲基嘧啶-5-亚甲基)- 5 -〔2-(羟乙基)-4-甲基〕噻唑。白色,极易溶于水,耐热,酸性溶液中稳定,中性或碱性溶液中易破坏。医药上常用的是其盐酸盐。体内以其焦磷酸酯(TPP)形式出现,对维持正常的糖、脂代谢具有重要作用。缺乏时,会出现疲倦、情绪不稳,进而神智混乱、心跳不规则,严重的出现神经炎、心肌衰弱等症状。蔬菜、乳类、肉类和鱼卵中均有,谷类、豆类的种皮和酵母中含量尤为丰富。

维生素B1weishengsu B1

英文缩写VB1。又称“硫胺素”、“抗炎素”、“抗脚气病维生素”。B族维生素之一。VB1主要存在于种子外皮及胚芽中,酵母、瘦猪肉、米糠、麦麸、大豆等富含VB1。在体内经特异性的酶催化,VB1可与ATP作用,生成焦磷酸硫胺素(TPP)。TPP是糖代的一种重要的辅酶。所以,缺乏VB1时,使糖代谢受阻,一方面导致神经组织的供能不足,另一方面,使糖代谢过程中产生的丙酮酸、乳酸在血、尿和组织中堆积,从而引起多发性神经炎,并影响心肌的代谢及功能。患者易怒、健忘、食欲不振、手足麻木、皮肤粗糙、肌肉疼痛萎缩,严重时可产生手足腕下垂、下肢水肿和心力衰竭,临床上称为脚气病。同时VB1还能抑制胆碱酯酶的活性,使重要的神经介质乙酰胆碱不被破坏,从而保持神经的正常兴奋程度。当VB1缺乏时,则会导致胃肠蠕动慢、消化液分泌不足、消化不良等症状。VB1缺乏症多因膳食不合理(如以精米为主,又过度淘洗),烹调不当(如捞饭时弃丢米汤,煮粥时加碱等),使VB1摄入量减少,长期发热或患消耗性疾病,也可导致VB1缺乏。我国早在隋唐时便已使用富含VB1的“谷皮”来治疗脚气病了。目前做为药物使用的VB1多为化学合成的硫胺素盐酸盐,除治疗VB1缺乏症外,还用于许多疾病的辅助治疗。

维生素B1weishengsu B1

又称硫胺素,是抗脚气病维生素。维生素B1溶于水,在酸性溶液中比较稳定,但在碱性溶液中极易破坏,在烹调时应注意减少损失。每日需从膳食中摄入适量的硫胺素,因它在体内不能贮存,膳食中无供应时则体内含量迅速下降。维生素B1是体内很多酶系统的辅酶,缺乏时,葡萄糖氧化率降低,神经细胞不能获得足够的能量供应;糖代谢的中间产物丙酮酸在组织内堆积,使神经遭受损害。维生素B1还有促进儿童生长和增加食欲的功能。食物中以谷类、豆类及肉类食物的含量较为丰富,籽粒的胚和酵母是硫胺素的最好食物来源。粮食碾磨愈精,加工粮中硫胺素的含量愈低。小麦粉出粉率为85、80、70%时,其硫胺素的保存率分别为89、63、20%;标准米、九二米、中白米和上白米的硫胺素保存率分别为59、52、42、37%。母乳中维生素B1的含量与乳母的膳食结构有关,若以精白米为主食,缺少豆类、新鲜蔬菜、肉类等副食,乳母本人和婴儿可发生维生素B1缺乏症(见“维生素B1缺乏症”)。煮稀饭加碱,或捞饭把米汤弃去,均可致大量的维生素B1损失。

维生素B2weishengsu B2

又称核黄素,水溶性维生素。核黄素在酸性和中性溶液中颇能耐热和耐氧化,但在碱性溶液中则很快分解。在任何酸、碱性溶液中核黄素均易遭受可见光或紫外线的破坏。维生素B2是机体中许多重要辅酶的组成成分,这些辅酶与特定的蛋白质结合,形成黄素蛋白。黄素蛋白是组织呼吸过程中不可缺少的物质。机体中如果缺少维生素B2,人体内的物质代谢就会紊乱,表现出多种多样的症状(见 “核黄素缺乏症”)。核黄素存在于多种食品中,一般动物性食品含量较植物性食品高,肝脏、奶类、蛋黄、大豆以及绿叶蔬菜含有较丰富的核黄素。酵母含核黄素最丰富,每100克酵母约含5.45毫克维生素B2(见表)。在加工烹调过程中,温度愈高,加工时间愈长,维生素B2的保存率就愈低。例如,碗蒸米饭,维生素B2的保存率为100%;捞蒸米饭,保存率为50%。炒肉丝,保存率为79%,蒸丸子保存率为13%,特别是烹调时加碱,可使维生素B2遭到破坏。

儿童常用食物内核黄素含量 (毫克/100克)

| 食品 | 含量 | 食 品 | 含量 |

| 猪肝 | 2.11 | 稻米(粳) | 0.06 |

| 牛肉 | 0.15 | 小麦粉(标准粉) | 0.06 |

| 瘦猪肉 | 0.16 | 黄豆 | 0.25 |

| 猪肉(肥瘦) | 0.12 | 红小豆 | 0.16 |

| 牛乳 | 0.13 | 大白菜 | 0.04 |

| 鸡蛋 | 0.31 | 油菜 | 0.11 |

| 大黄鱼 | 0.10 | 菠菜 | 0.13 |

| 带鱼 | 0.09 | 苹果 | 0.01 |

维生素B6weishengsu B6

包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺三种化合物,溶于水,对热稳定,但为碱和紫外线分解。维生素B6是转氨酶辅酶的重要成分。它的主要功能是促进氨基酸及脂肪的代谢,曾被誉为氨基酸代谢维生素。维生素B6广泛存在于各种食物中。肝、蔬菜、水果、肉类、全麦、全谷中含量丰富。去糠和麸皮后维生素B6可损失达80%以上。因溶于水,烹调可使食物内的维生素B6减少25%左右。单独维生素B6缺乏症少见,一般伴有其它维生素B族的缺乏(见“维生素B6缺乏症”)。

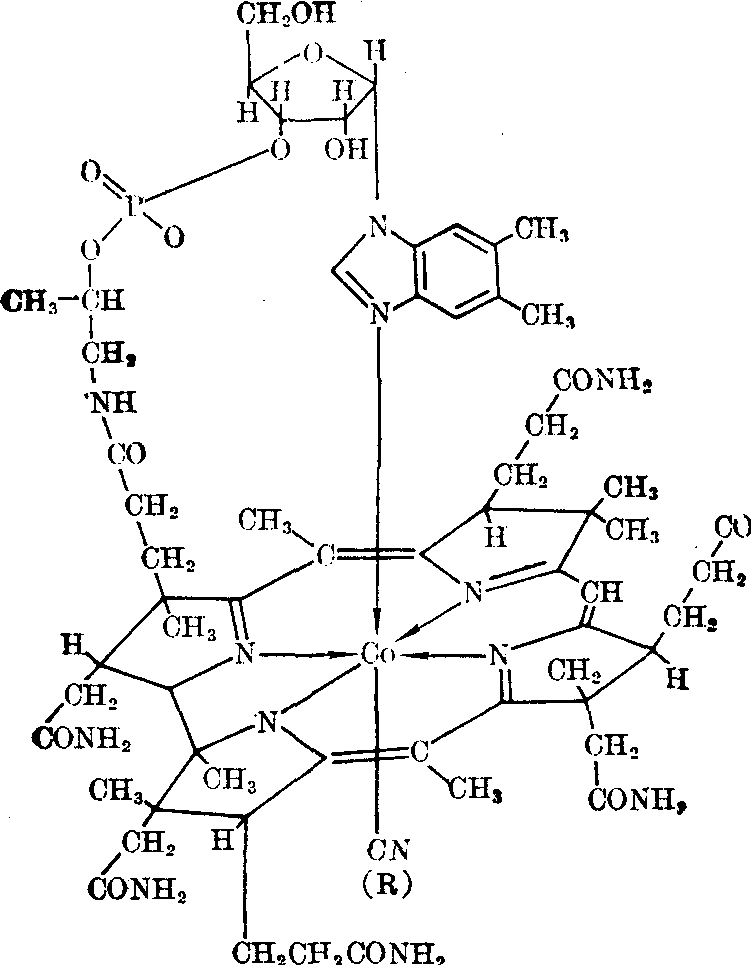

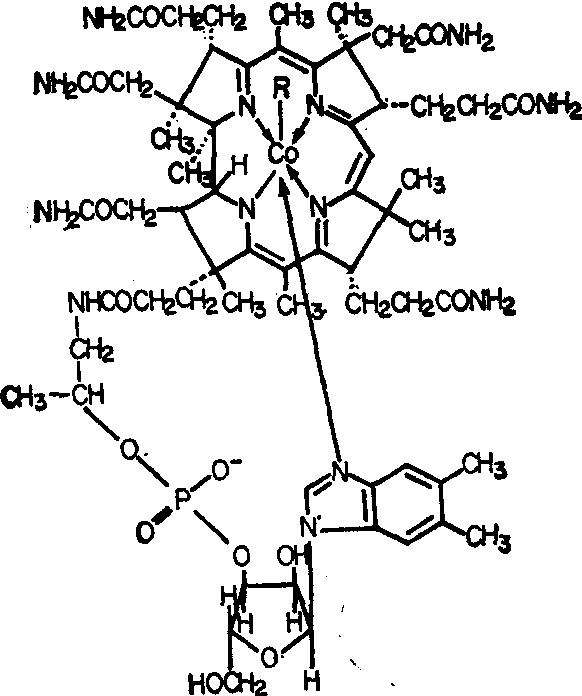

维生素B12weishengsu B12

一种含钴的维生素,预防和治疗恶性贫血。水溶性,耐热。其水溶液在弱酸条件下(PH4.5~5.0)相当稳定,而在强酸强碱条件下极易分解。日光、氧化剂或还原剂均可使其破坏。缺乏维生素B12可致DNA合成障碍,红细胞是体内更新较快的细胞,而细胞分裂增殖的基本条件是DNA合成,故缺乏时可致巨幼红细胞性贫血(见“营养性巨幼红细胞性贫血”)。人体所需的维生素B12必须从食物中摄取。由于植物性食物除大豆及麦类外,几乎不含维生素B12,故素食者易出现维生素B12缺乏。各种动物性食品,主要是内脏,如肝、肾所含B12较丰富,肉类及海产类次之,蛋及乳类含量较少。发酵豆类食品,尤以豆腐乳含B12丰富。

维生素B1vitaminum B1

又叫维生素乙1、硫胺素,系人体的一种重要营养素。为水溶性,主要存在于米糠、麦麸、酵母、瘦肉中。其主要功能参于焦磷酸结合成硫胺焦磷酸脂,是α酮酸氧化脱羧酶系的辅酶,参与糖代谢中α酮酸的氧化脱羧生成乙酰辅酶A的反应。如果缺乏维生素B1可发生脚气病、胃肠功能紊乱及神经炎等。药品维生素B1每片5mg、10mg 2种及针剂每支10mg、25mg、50mg、100mg 4种。治疗口角炎、舌炎、结膜炎、阴囊炎时1次5~10mg,1日3次;皮注或肌注5~10mg,1日1次。

维生素B2vitaminum B2

又叫核黄素、维生素乙2,系人体的一种重要营养素。主要存在于酵母,糙米、绿叶蔬菜、瘦肉和肝中。其主要生理功能是构成人体内黄酶的辅酶成分,参与生物氧化和调节蛋白质、糖、脂肪的代谢。如缺少维生素B2可发生口角炎、舌炎、阴囊炎、角膜炎、脂溢性皮炎等。药用维生素B2每片5mg;针剂每支1mg、5mg、10mg等。治疗时口服1次5~10mg,1日3次;肌注1日1次5~10mg。

维生素B4vitaminum B4

又叫磷酸氨基嘌呤,系B族维生素的一种。本品有促进白细胞增生的作用。临床用于各种原因引起的白细胞减少症的治疗。其片剂每片10mg、25mg;针剂每支20mg。口服1日3次,1次10~20mg;注射1日1~2次,1次20mg。

维生素B6vitaminum B6

为吡哆醛与吡哆胺的总称。系人体的一种重要营养素。为水溶性,主要存在于酵母、谷类及肝脏中。其主要生理功能为转氨酶的辅酶,促进氨基酸的代谢;促进脑组织中γ-氨基丁酸的生成。医疗上主要用于治疗或预防神经炎、妊娠呕吐等。医疗制剂:每片10mg;针剂每支25mg、50mg、霜剂每支12mg。治疗:口服1次10~20mg,1日3次;注射1次50~100mg。

维生素B12vitaminum B12

又叫氰钴素,系人体内一种重要营养素。为水溶性,主要存在于酵母、肝脏、肉类中。其生理功能:促进磷脂与核酸合成;促进红细胞成熟。因此缺乏维生素B12可发生巨红细胞性贫血;可有明显神经症状。

维生素B1vitamin B1

亦称硫胺素。在体内以硫胺素焦磷酸酯和氧化脱羧酶的辅酶形式参与细胞内碳水化物的中间代谢。全粒谷物、杂粮及豆类最富含硫胺素。长期食用精白米和精白面容易造成硫胺素缺乏而发生脚气病。

维生素B2vitamin B2

亦称核黄素。在体内以黄素单核苷酸及黄素腺嘌呤二核苷酸的形式,参与各种黄酶或黄素蛋白在生物氧化中的氧化还原作用。缺乏核黄素常引起口角炎、舌炎、鼻唇褶和阴囊处的鳞屑性皮炎。富含核黄素的食物有动物肝、肾、肉类及豆类。

维生素B6vitamin B6

是自然界中的吡哆醇、吡哆醛及吡哆胺的总称。磷酸吡哆醛及磷酸吡哆胺是许多酶的辅酶,参与转氨基及脱羧基等作用;在合成非必需氨基酸中起作用,并为合成神经递质及血红素所必需。它具有释放能量及造血的双重功能。富含维生素B6的食物有谷类、肝、肉类及绿叶蔬菜等。成人每日需要量为1.5~1.8mg。

维生素B12vitamin B12

亦称钴胺素或氰钴胺。缺乏时可造成叶酸缺乏。主要的缺乏症为恶性贫血。此外,它还影响脂肪酸的合成,脂肪酸合成不良可破坏正常膜的结构。这些都是造成进行性脱髓鞘的原因,亦可是缺乏维生素B12出现神经疾患的根由。它广泛存在于动物性食品中,特别是肉类。

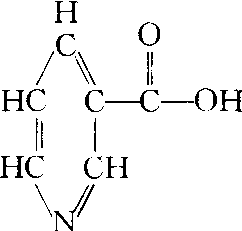

维生素B1

维生素B1又称硫胺素,是抗脚气病维生素,由嘧啶与噻唑化合而成,其化学结构式如下:

维生素B1

硫胺素在酸性溶液中比较稳定,加热120℃仍不分解,但在碱性溶液中甚不稳定。硫胺素为亚硫酸盐分解,食品加工时使用亚硫酸将使其破坏。

硫胺素在小肠中迅速被吸收,在肠粘膜细胞中进行磷酸化,转变为硫胺素焦磷酸盐(TPP),它是羧化酶的辅酶。红血球中TPP的含量约为100μg/L,大量的TPP存在于白血球中,最高可达1mg/L。血浆中存在少量游离的维生素B1,约为10μg/L。硫胺素在体内不能贮存,某些组织如心、脑、肝和肾含有一些维生素B1,但膳食中无维生素B1供应时即迅速下降。因此,每日必须摄入适量的维生素B1,以免机体中含量过低。当维生素B1摄入量过多时即从尿排出。人体肠内细菌能合成维生素B1,但不能被人体利用。

生理功能 硫胺素焦磷酸盐是生物体内很多酶系统的辅酶。1936年证实维生素B1是鸽子体内碳水化物代谢所必需者,缺乏维生素B1时丙酮酸在组织内堆积,首次将维生素的功能和中间代谢联系起来。次年从酵母中分离出羧化酶辅酶,并证明其为硫胺素焦磷酸盐。羧化酶由硫胺素、脱辅基酶蛋白和Mg++或Mn++组成,在碳水化物的代谢中居于重要地位。丙酮酸和α-酮戊二酸经脱羧作用形成乙酰辅酶A和琥珀酰辅酶A。维生素B1缺乏时丙酮酸和α-酮戊二酸在体内蓄积。血液中丙酮酸含量是评定维生素B1营养状况的指标之一。

TPP是转酮酶的辅酶,转酮酶存在于红细胞、肝、肾以及其他组织中,为体内合成核糖所必需。维生素B1缺乏时,红血细胞中转酮酶活性下降,是衡量维生素B1营养状况比较特异的指标。

乙醛酸转变为二氧化碳与甲酸的反应中需要维生素B1。大鼠缺乏维生素B1时体内聚积甲基乙二醛。

维生素B1缺乏可引起多发性神经炎,原因可能有二:

❶葡萄糖氧化率降低,神经细胞不能获得足够的能量供应;

❷丙酮或甲基乙二醛的毒性使神经遭受损害。

人体需要量与食物来源 人体硫胺素营养状况的评价有下列几种方法:

(1) 以相当尿中每克肌酐的硫胺素排出量计算,成年人在66μg以上者,则可评为适宜。

(2)成年人口服5mg硫胺素以后,4h内排出200μg以上者为正常,低于100μg者表示缺乏。

(3)红血球中转酮酶活性的TPP效应,加入TPP后,酶活性增高超过15%者为硫胺素营养不足。

硫胺素的人体最低需要量为每日0.3mg/4184kJ(1000kcal),摄入量低于这个数值,即会出现厌食、恶心、便结和软弱无力等缺乏症状。每日膳食中硫胺素供给量,我国订为0.5mg/4184kJ(1000kcal),孕妇与乳母每日供给量为1.8mg。

硫胺素普遍存在于各类食物中,以谷类、豆类及肉类食物的含量较为丰富,籽粒的胚和酵母是硫胺素最好的来源。粮食碾磨愈精,加工粮中硫胺素的含量愈低,故应适当控制粮食加工精度。小麦粉出粉率为85、80、70%时,其硫胺素的保存率分别为89、63、20%;标准米、九二米、中白米和上白米的硫胺素保存率分别为59、52、42、37%。

鱼类体组织中存在一种能为热破坏的硫胺素酶,吃生鱼者容易发生维生素B1缺乏病。

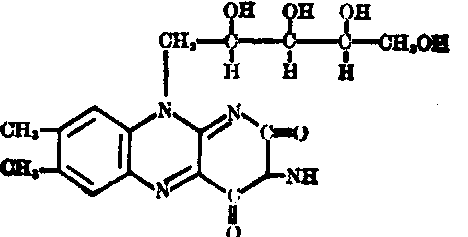

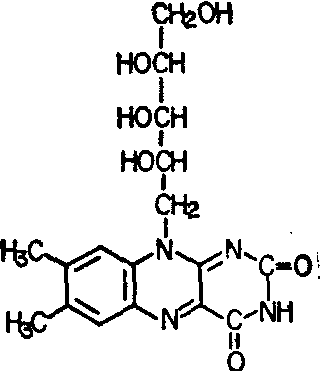

维生素B2

维生素B2是一种黄色物质,由于分子含有核糖醇,故又名核黄素,其化学结构式如下:

核黄素

核黄素在酸性或中性溶液中对热稳定,在碱性溶液中易为热分解。在任何酸、碱度溶液中核黄素均易遭受可见光或紫外光的破坏。因此,测定核黄素宜在暗室中进行。

核黄素在小肠内被吸收,在肠粘膜细胞内磷酸化,然后进入血液循环。核黄素可少量地贮存于肝、脾、肾和心肌等组织中,多余者从尿中排出,汗液亦可排出少量核黄素。肠细菌能合成核黄素,但不能为人体吸收,均从粪便排出体外。

生理功能 核黄素是黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)的组成成分。它们是黄素酶的辅基,在体内参与广泛的代谢作用。在哺乳动物体内,绝大部分核黄素均以FMN与FAD两种化合物形式存在于各种组织中。某些黄素酶在生物氧化还原系统中承担电子传递体作用。FMN与FAD在呼吸链中作为吡啶核苷酸与细胞色素间的联系体,将NADH和NADPH重新氧化为NAD与NADP。

FMN是L-氨基酸氧化酶的组成部分,它将L-α-氨基酸氧化为α-酮酸。FAD为琥珀酸脱氢酶、黄嘌呤氧化酶、甘氨酸氧化酶和D-氨基酸氧化酶的组成部分,担负着传递氢原子的作用。黄素酶在脂肪代谢中也参与相邻碳原子的脱氢作用,形成双键。

在FMN与FAD的生物合成中,甲状腺素可能具有特殊作用。根据动物实验观察,甲状腺机能不足时,黄素蛋白酶的活性下降,而甲状腺机能亢进时该酶的活性增多。甲状腺素可能有激活黄素激酶的作用,而后者催化核黄素转变为FMN。

FMN和FAD以辅基的形式与黄素酶蛋白结合,这种结合牢固,能使核黄素在体内具有相当稳定性,使其在人体内不易耗竭。当氮代谢呈现负氮平衡时,尿中核黄素排出量增加。

人体需要量与食物来源 人体核黄素营养状况的生化评定有下列几种方法:

(1)测定相当尿中每克肌酐的核黄素排出量,成年人低于80μg,6岁以下儿童低于300μg者为不足;

(2)成年人口服5mg核黄素后,4h内排出量低于400μg者为缺乏;

(3)红血球中谷胱甘肽还原酶的活性与核黄素的营养状况有关,以“FAD效应”为衡量指标,加入FAD后酶活性提高超过20%者即表示组织中核黄素不足;

(4)红血球中核黄素含量低于140μg/L为缺乏,大于200μg/L者为良好。

成年人每日摄入量低于0.6mg,延续四个月即出现口角炎、皮脂溢出等缺乏症状。24h尿核黄素排出量与摄入量有关。每日摄入1.1mg者尿中排出量一般为摄入量的7~9%,每日摄入1.6mg,尿中排出有突然增高的现象,达到摄入量的26%以上,表明机体内贮存充裕。每日膳食中核黄素供给量,我国订为0.5mg/4184kJ(1000kcal),孕妇与乳母每日为1.8mg。

核黄素存在于多种食品中,但从人体需要量角度,均不特别丰富。一般动物性食品含量较植物性食品高,以肝脏最为丰富。奶类、蛋黄、大豆和各种绿叶蔬菜亦含有相当数量。由于蔬菜在膳食中占有较大比重,故是膳食中核黄素较好的来源。由于我国膳食中动物性食品所占比例较少,核黄素摄入量一般呈现不足。

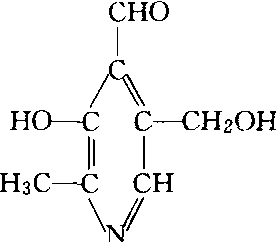

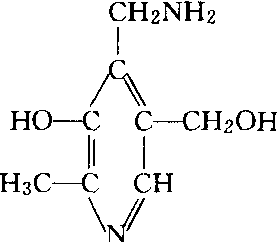

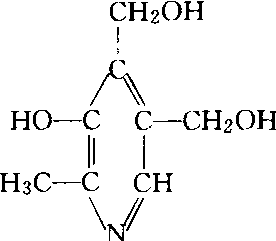

维生素B6

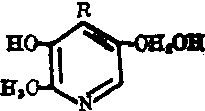

维生素B6包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺三种化合物,它们是2-甲基吡啶的衍生物,都具有吡哆醇的活性,其构造式为:

维生素B6化学结构式

注: 吡哆醇R为CH2OH

吡哆醛R为CHO

吡哆胺R为CH2NH2

这三种化合物为无色结晶,溶于水与乙醇,对热稳定,但为碱和紫外线分解。

维生素B6在小肠内易被吸收,经磷酸化后,以辅酶形式分布于动物组织中。其主要代谢产物为4-吡哆酸,经尿排出。

生理功能 维生素B6在体内迅速转变成吡哆醛磷酸盐,这一化合物在氨基酸代谢中起着重要作用,是下列各种酶的辅基:

(1)转氨酶: 可将谷氨酸和天门冬氨酸的氨基转移到α-酮酸,合成氨基酸。如可将谷氨酸的氨基转移给丙酮酸,产生α-酮戊二酸与丙氨酸。

(2)脱羧酶: 可将谷氨酸、酪氨酸、组氨酸、苯丙氨酸及某些氨基酸的衍生物如羟色氨酸等脱去羧基,转变成生理上有重要意义的胺类化合物,如5-羟色氨酸脱羧基后形成5-羟色胺等。

(3)犬尿酸酶: 维生素B6缺乏时,从色氨酸转变为尼克酸的径路中,于3-羟犬尿酸阶段受阻,从尿中排出黄尿酸,根据这一生化反应,可用黄尿酸的排泄来鉴别机体内维生素B6是否缺乏。

(4)脱氨酶: 丝氨酸、苏氨酸等含羟基氨基酸脱氨后形成α-酮酸和NH3。

(5) 脱硫水化酶: 半胱氨酸经此酶作用后,形成丙酮酸、H2S和NH3。

此外,由亚油酸转变为花生四烯酸、CoA的生物合成、肝糖元分解成葡萄糖-1-磷酸、琥珀酰CoA与甘氨酸形成σ-氨基-γ-酮戊酸等体内代谢均需要吡哆醛磷酸盐,而最后一个作用是正铁血红素合成的第一步。

人缺乏维生素B6可产生贫血,属于小红血球血红素不足型。

人体需要量与食物来源 每公斤体重口服色氨酸100mg后测定尿中黄尿酸的排出量,可衡量体内维生素B6的营养状况,6h内排出量低于25mg,24h内排出量低于75mg者可认为正常,否则为缺乏或不足。血清转氨酶活性有时被用来检查体内维生素B6的营养状况。但转氨酶活性的个体之间的差别很大,且受很多因素的影响,故血清中GOT、GPT的活性不宜用作鉴别维生素B6营养状况的指标。

成年人每日摄入量不足1.25mg者可能产生缺乏症状。我国尚未制订维生素B6的供给量。一般认为每日膳食中维生素B6的供给量,成年男子为2.2mg,成年女子为2mg,孕妇2.6mg,乳母为2.5mg,婴幼儿、儿童少年半岁以内0.3mg,1岁以内0.6mg,1~3岁0.9mg,4~6岁1.3mg,7~10岁1.6mg,11~14岁1.8mg,15~18岁2.0mg。

维生素B6广泛存在于各类食品中,一般膳食不致缺乏此维生素,全麦粉的含量为0.4~0.7mg%,精白粉为0.08~0.16mg%,蔬菜含量也不低,如胡萝卜0.7mg%,菠菜0.22mg%。

维生素B12

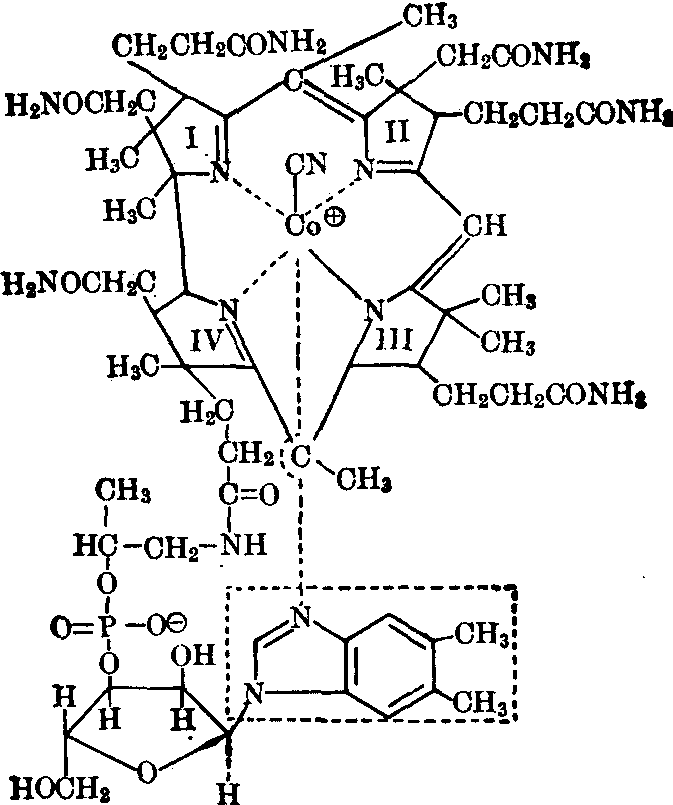

维生素B12是预防和治疗恶性贫血的维生素,它和“动物蛋白质因子”是同一物质,分子中含有钴,故呈红色。其各种化合物都具有维生素B12的活性,区别在于结构式中B12基团的不同。

维生素B12

注: 青钴胺素(维生素B12) R为CN

羟钴胺素(维生素B12a) R为OH

水钴胺素(维生素B12b)R为H2O

亚硝钴胺素(维生素B12c) R为NO2

5-脱氧腺苷钴胺素(辅酶B12) R为5-脱氧腺苷

甲钴胺素(甲基维生素B12) R为CH3

结晶维生素B12溶于水及乙醇,水溶液在4~7d间较稳定,pH值在2以下或9以上时即行分解。结晶维生素B12及其溶液遇强光或紫外线亦不稳定,易被破坏。

维生素B12在胃肠道的吸收需要“内因子”,它是胃粘蛋白的组成部分。最近研究表明,在Ca++离子存在的情况下,维生素B12与“内因子”相互作用,在转到回肠的过程中,保护维生素B12不受破坏。维生素B12在回肠中被吸收,进入血液后大部分贮存于肝脏。据估计,身体内维生素B12的总量约为2~4mg,其中约60%贮存于肝,30%存在于肌肉、皮肤和骨组织,小量存在于肺、肾、脾。体内维生素B12主要从尿中排出,也有部分从胆汁排出。

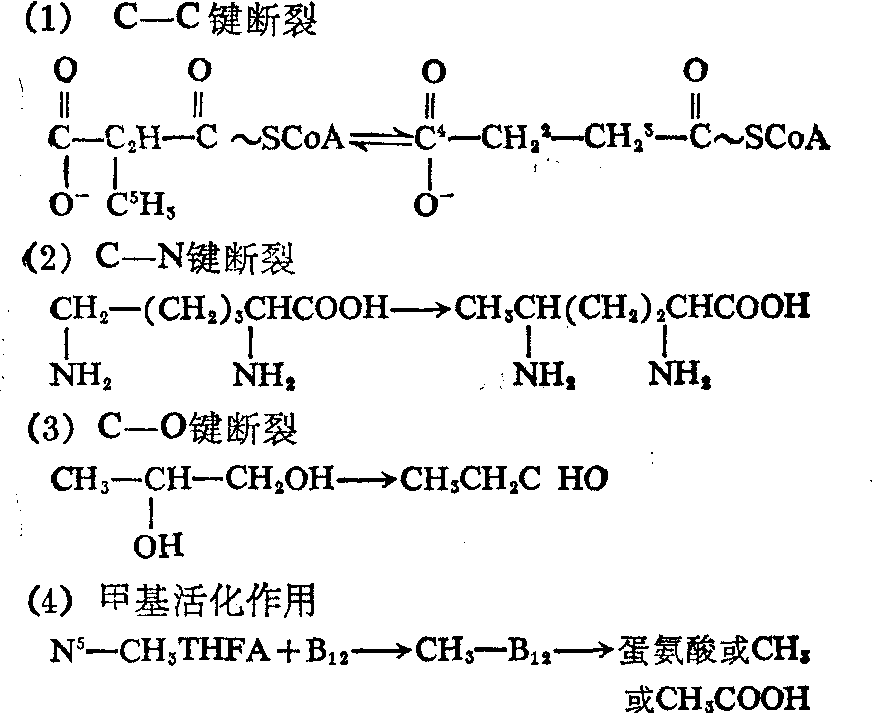

生理功能 5-脱氧腺苷钴胺素又称辅酶B12,在哺乳动物体内以辅酶形式参与甲基丙二酰CoA异构酶与甲基转移酶两个酶系统的作用,是维生素B12在体内的主要存在形式。甲基丙二酰CoA异构酶将甲基丙二酰CoA转变为琥珀酰CoA,维生素B12缺乏时,尿中甲基丙二酸排出量增加。维生素B12甲基转移酶将高半胱氨酸甲基化形成蛋氨酸,叶酸也参与这个反应,N5-甲基四氢叶酸是甲基的供给体。维生素B12在DNA合成中的作用是将N5-甲基四氢叶酸的甲基移去形成四氢叶酸,以利于叶酸参与嘌呤合成。给予恶性贫血患者叶酸后,血清中N5-甲基THFA明显升高,表明甲基转移需要维生素B12。

维生素B12在中间代谢中另一重要功能是保持酶系统中-SH基团于还原状态。甘油醛-3-磷酸脱氢酶需要谷胱甘肽作为辅酶,维生素B12可能通过此辅酶参与糖代谢。

人体需要量与食物来源 人体维生素B12的营养状况可用血浆中的含量来衡量。一般认为低于74pmol/L(100pg/ml)即诊断为缺乏。维生素B12缺乏时甲基丙二酸的排出量增多。24h的排出量可超过300mg,而正常人的排出量仅为1.5~2.0mg。

给缺乏维生素B12的患者每日注射0.5~1.0μg维生素B12,能恢复并保持正常血相。FAO/WHO专家组建议成年人每日膳食中维生素B12的供给量为2μg,孕妇每日摄入3μg,乳母每日摄入2.5μg。

自然界维生素B12均由微生物合成,人体肠细菌能合成维生素B12,但不能为人体利用,故正常人与恶性贫血患者每日由粪便排出的维生素B12可达5μg。由于植物性食物一般不含维生素B12,故素食者易出现维生素B12缺乏。但我国发酵豆类食品则含有,尤以豆腐乳含量为最高,是维生素B12的良好膳食来源。动物性食物含维生素B12是由于动物食进微生物所合成的维生素B12,或其胃肠细菌所合成的维生素B12贮存于体内,动物肝脏是维生素B12的丰富来源。

维生素B1

维生素B1又名硫胺素。1912年Funk用鸽作实验,证明米糠中含有能防治脚气病的因素。1915年McCollum又证明水溶性B不同于脂溶性A。1926年荷兰的Jansen与德国的Windaus分离出晶形维生素B1。1936年美国的Williams确定了它的结构为噻唑环和嘧啶环相连所构成,随即又命名为硫胺素。烹调时加碱或高温或氧化都将破坏这一结构。在生物组织里维生素B1以其焦磷酯 (TPP) 形式起作用。在丙酮酸,α酮戊二酸等的氧化脱羧系统中以及在磷酸戊糖途径的转酮醇反应中充当辅酶,这后一反应由于缺乏维生素B1而在红细胞里发生障碍使其中戊糖堆积超过正常值2~3倍。这种情况下不论是向动物注射或直接向红细胞培养液中添加维生素B1,皆能迅速得到纠正,而且这一生化功能障碍常发生在动物生长停顿之前。因此,测定红细胞内戊糖含量已成为诊断维生素B1缺乏症的重要依据之一。

成年人每日约消耗0.5~1. 5mg维生素B1,但消耗量取决于体内糖的氧化数量(估计约0.6mg/1000非脂KCal)。每日从尿中约排出50~250μgB1,在体内B1常变成嘧胺(4-氨基-5-羟甲基-2-甲基嘧啶),这可能是肠中细菌所含硫胺素酶的作用产物。

除反刍动物外所有动物均需食物提供维生素B1。缺乏维生素B1在人类常会发生脚气病,对周围神经系统,肠胃道与心血管系统皆有极显著的影响。TPP是α酮酸进入三羧循环氧化的重要辅酶。缺乏B1则三羧循环发生障碍,使丙酮酸和乳酸堆积,能源不畅,首先影响主要依靠糖提供能量的神经组织,其次也影响心肌代谢。食米区人群常因食用细研白米而患“干型”与“湿型”脚气病。“干型”表现为肌肉消瘦,无力,体重减退。有显著周围神经炎,丧失深反射,感觉下肢沉重,手足皮肤麻木,精神混乱,显示焦虑。心跳加快,心脏扩大,心力衰竭。若同时缺乏蛋白质营养则下肢水肿,称为“湿型”脚气病。“湿型”患者对B1的反应甚快,心功能迅速恢复,而且大量排尿,水肿消退。鸟类缺B1的特征之一为头颈仰缩,给予维生素B1有很快的反应。人类B1缺乏症中也有心脏与呼吸异常,同时出现第三、第四脑室出血现象,这与鸽或狐缺乏维生素B1时的大脑病变相似。平时维生素B1的需要量既决定于糖消耗量,故当病人高烧或甲亢,或大量输入葡萄糖时皆应适当补充维生素B1。

乙酰胆碱是一种神经介质,易受胆碱酯酶破坏,维生素B1抑制此酶,保护乙酰胆碱,使胃肠道蠕动增强,消化腺体分泌旺盛,有利于食物消化,这是维生素B1增进食欲的原因。

我国南方劳动人民以白米为主食,体内以糖代谢为供能主要途径,消耗维生素B1必多。故解放前脚气病流行。解放后虽生活改善,明显的缺乏症状已很少见。但细糠、麦麸中富于维生素B1而白米精麦中必然很少,应注意补充。如欲测知缺乏程度,可测定4小时尿中维生素B1的排出量,或作B1的负荷试验。血及尿中丙酮酸量的增加,特别是血中乳酸/丙酮酸比值增加是维生素B1缺乏的又一特异指标。

维生素B2

维生素B2又名核黄素。1879年发现乳清中有黄绿色荧光物质,直到本世纪30年代才从乳清中分离出核黄素并证明它就是黄酶的辅基组分,因有促进动物生长的作用,几乎无一不与黄素单核酸(FMN) 和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD) 有关连。人类食入的维生素B2,多以其磷酸酯(5磷酸核黄素)的形式排出。

核黄素与硫胺素不同,较能耐热,易毁于光,特别是紫外线。

各种黄酶皆由核黄素与酶蛋白结合构成,故也称为黄素蛋白。5′磷酸核黄素就是黄酶的一种辅基,在酶促氧化-还原作用中它具有递氢的功用。黄酶种类虽多,主要是酶蛋白不同,而辅基只有两种: 一种为FMN,是瓦氏黄酶、L氨基酸脱氢酶、细胞色素C还原酶等的辅基; 另一种为FAD,是硫辛酰胺脱氢酶、D氨基酸脱氢酶、甘氨酸氧化酶与黄嘌呤氧化酶等的辅基。最后一种黄酶同时还含有铁和钼两种金属。脂肪酰CoA脱氢酶是脂肪酸β氧化第一步骤的黄酶,其辅基也是FAD。此外谷胱甘肽还原酶、琥珀酸脱氢酶等也都是黄酶。

用紫外线照射在碱性溶液中的黄酶或维生素B2,都同样会得到光黄素,即三甲基异咯嗪,证明黄酶辅基与B2之间结构上的关系。黄酶在还原作用中失去黄色,氧化作用中又恢复黄色,它的辅基可通过三种方式传递氢:

(1) E—FADH2+O2→E—FAD+H2O2

(2) SH2+E—2FAD—→S+E—2FADH+O2E—2FADH+O2—→E—2FAD+H2O2

(3) RH+O2+FADH2—→ROH+H2O+FAD

大鼠、狗和鸡等动物食物中如缺少维生素B2则可引起生长不良、脱毛和白内障。人类的糙皮病、脚气病患者也常同时缺乏维生素B2,但它不是引起疾病的主要原始因素。缺B2时有唇炎、舌炎(显朱红色)、口角裂痛,皮肤溢脂,以及角膜血管化等症出现,但往往不是由单独缺乏B2所引起。虽然维生素B2是黄酶的辅基成分,在代谢中有重要意义,但体内缺乏时,并不引起典型的化学变化可作为诊断依据,一般在缺B2时FMN浓度下降比FAD更快。两者在肝、肾中下降又比心、脑中更快。红细胞中维生素B2的浓度可能是缺乏B2最灵敏的指针,其正常值为0.53μmol/L(200μg/L)。

计算维生素B2的需要量时,从摄取量中减去排出量即得。含维生素B2较多的食物有肝、乳类、蛋类等。此外,绿叶蔬菜、酵母及麦胚也含B2较丰。

维生素B6

自然界有三种维生素B6 (吡哆醇、吡哆醛与吡哆胺),最先发现的是吡哆醇,是植物合成的,在体内它可先磷酸化然后转变成吡哆醛,再变成吡哆胺。只后两者的磷酸酯是以辅酶的形式参加代谢。它们主要的代谢产物是4吡哆酸从尿中排出。

在色氨酸代谢中PLP是犬尿酸酶的辅酶。动物缺乏维生素B6时,犬尿酸不能转化成3羟邻氨基苯甲酸,因而色氨酸转变为尼克酰胺的过程受到阻碍。虽然这与B6缺乏的症状无直接关系,但会使色氨酸转变成黄尿酸而从尿中排出。故大鼠、犬、猪、猴以及人缺乏维生素B6时尿中皆出现黄尿酸,给予B6则又消失。服一定量色氨酸后检查尿中有无黄尿酸,可作为诊断B6缺乏的方法。

PLP是胱硫醚合成酶及胱硫醚酶的辅酶,参与将硫从蛋氨酸转移到丝氨酸而形成半胱氨酸。而且它还是半胱氨酸或同型半胱氨酸分解代谢中脱巯基酶的辅酶。此外,PLP还参与氨基酸进入细胞的转运过程。可见它在蛋白质、氨基酸代谢过程中有极重要的意义。当只有少数几种氨基酸供应时,某些细菌需要较多的维生素B6,反之如各种氨基酸供应齐全则其B6需要量可减去90%。可见B6在各种氨基酸的相互转化过程中极为重要。哺乳类的情况较为复杂,但一般说维生素B6的需要量常取决于食物蛋白质的多少,人类则与年龄也成正比。

大鼠缺乏维生素B6时生长不良,患肢痛症,即其耳、嘴、尾、爪发生皮炎且有水肿脱屑诸症,这与鼠缺乏必需脂酸与铁时的情况相似,只不过缺少EFA时没有水肿。狗、小猪、鼠缺B6时也都患小红细胞低色素贫血症,血浆铁含量增高且有含铁血黄素沉积于肝、脾、骨髓中。然而黄疸指数正常。现已知在合成血红素时,α-氨基-β-酮己二酸脱羧成γ-酮基-δ-氨基戊酸(ALA)这一关键步骤中必需PLP为其辅酶。故缺乏B6可引起贫血。动物缺乏B6时还可严重影响神经系统,周围神经及脊椎髓鞘。鼠缺乏B6时对吵闹特别敏感可导致癫痫性发作。猴缺乏B6时引起广泛的神经病理变化并发生动脉粥样硬化。婴儿缺乏维生素B6可产生抽搐并可用B6或γ-氨基丁酸治之。有一种需要高维生素B6供给量的遗传病。据推断可能出现谷氨酸脱羧酶的突变体,需要高浓度的PLP作它的辅酶才有活性。

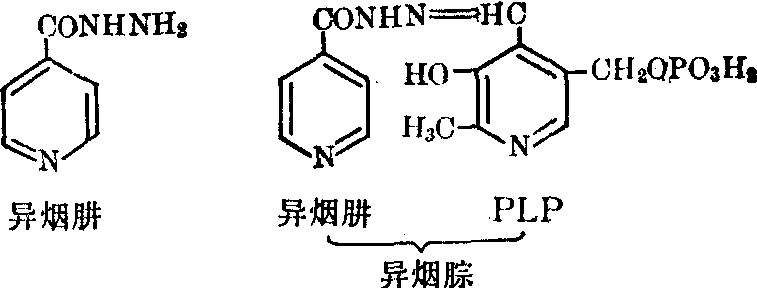

人类虽无缺乏维生素B6的疾患,但在长期使用大量异烟肼治疗结核病时出现过维生素B6的缺乏症状。有恶心、呕吐、厌食、唇裂、结膜炎、舌炎、溢脂皮炎、神经炎,甚至可引起癫痫样发作。服用维生素B6(或γ-氨基丁酸治神经炎)则又皆能治愈。每日约50mgB6可完全防止神经炎。但不宜与异烟肼同时一道口服。异烟肼与B6形成腙,使后者不能成为辅酶即自尿中排出。神经系统中由谷氨酸脱羧产生γ-氨基丁酸为一极重要生化反应,PLP是脱羧辅酶。γ-氨基丁酸有调节神经功能的作用,能影响周围和中枢的突触活动。可见维生素B6在神经功能上有重要意义。PLP通过醛基与酶蛋白的赖氨酸成Schiffs碱结合。当酶与氨基酸作用时,PLP从赖氨酸上脱下又与底物氨基酸的氨基成Schiffs碱结合。

五谷或种子胚芽富含维生素B6,酵母、肝、蛋、乳类都是B6的好来源。人类每日约需维生素B62mg。

维生素B12

维生素B12 又名钴胺素。早在数十年前Castle研究恶性贫血症,认为正常人胃液中有内因子 (IF),食物中有外因子,两因子在体内结合就生成抗恶性贫血素。1926年Minot与Murphy给予恶性贫血病人大量肝,颇有疗效。1948年又从肝中分离出维生素B12粉红色结晶体,每日仅3μg的微量就能产生生血反应。以后Barker最先分离出辅酶B12(CoB12)。

维生素B12含有钴,是很少见的金属有机物,也是唯一含有金属的维生素。辅酶B12有几种形式,它们在有光和阴离子,特别是CN-离子存在时其钴极易氧化成三价钴,变成氰钴胺素,它有特异的光谱(高峰在360nm处)。氰钴胺素虽是最常见的B12形式,但其-CN-也可被OH-、Cl-、NO-和SO=4等阴离子所取代,故维生素B12有许多种类。动植物都不能合成维生素B12。肠间细菌合成B12是它的来源。污水泥中最富于B12,每克泥中约含50μg,粪便中每克约含0.1μg。然而许多微生物也不能合成,必需从外面获得B12才能生长,故可用此作为测定B12的方法。维生素B12在pH4~7范围内颇安定,若pH在9以上即不稳定,加热则更易破坏。

所谓外因子即食物中的维生素B12,内因子即胃粘膜细胞分泌的一种粘蛋白,它与维生素B12结合使后者安全进入体内不受细菌破坏。抗恶性贫血素实际上就是已进入体内的B12。IF有两个受点,一个接受B12,另一个在中性pH和有Ca2+存在时与回肠微绒毛连接。胃液中的盐酸有中和肠间碱性消化液的作用,故很重要。维生素B12的受点极易饱和因而限制了B12的吸收量。然而正常血浆中并无IF,说明IF不进入血中而只是把B12释放到肠粘膜细胞中。恶性贫血患者胃底部萎缩不分泌IF和HCl,不能吸收B12。胃溃疡病人作过胃全切除以后经两三年才会发展到与此相似的地步,也出现恶性贫血。因为B12的需要量极微,半寿期又很长(约400d)。故必须2~3年后体内B12的消耗才达到枯竭而出现缺乏症。

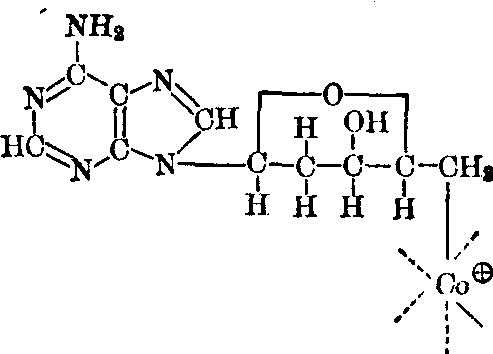

氰钴胺素维生素B12中的腺嘌呤脱氧核糖核苷

(在辅酶B12中取代了氰钴胺素的CN-)

维生素B12中的腺嘌呤脱氧核糖核苷

(在辅酶B12中取代了氰钴胺素的CN-)

维生素B12分布广,需要量微,人类似无缺乏的危险。但高等植物不含B12。完全不用动物性食物的人,其血中每毫升只含B1240~200pg,而正常人血中为148~258pmol/L (200~350pg/ml)。这些人有时会发展到有恶性贫血患者血液和神经方面的症状但无胃的疾患。

恶性贫血患者并非食物中缺少维生素B12,而是胃不分泌IF,不能吸收B12。如用60Co标记氰钴胺素,给正常人口服后24小时内从尿中排出的量占服用量的12%,而患者尿中排出量则小于3%。若同时给患者以IF,则吸收增加。维生素B12与IF的复合物进入回肠细胞后,B12徐缓地离开肠壁进入门脉血中: IF则被水解或回到肠腔。IF究竟如何促进B12的吸收尚不清楚。此外,从血浆中吸取注射来的维生素B12时,缺乏B12的动物组织也比正常组织慢。IF能在体外促进肝组织摄取维生素B12。

血浆中有两种能运载维生素B12的蛋白质。当维生素B12进入门脉时即与转钴胺素Ⅱ结合。它是一种分子量为35 000的蛋白质。血浆中另有一种分子量为121 000的α-球蛋白,称为转钴胺素Ⅰ。它与B12结合得更加紧密,运载了维生素B12的大部分,故它还有储存B12的意义。但没有转钴胺素Ⅰ时并不构成生血障碍。

已知辅酶B12在生物细胞里能参与11个生化反应。但在动物组织中只有二个,而高等植物中完全没有与B12有关的反应,唯独细菌细胞里11种反应都有。这些生化反应可分成四类:

在反应(1)中既然甲基丙二酰CoA的C2变成了琥珀酰CoA的C3,说明迁移的不是游离羧基而是整个—C=O~SCoA基。即:

在反应(1)中既然甲基丙二酰CoA的C2变成了琥珀酰CoA的C3,说明迁移的不是游离羧基而是整个—C=O~SCoA基。即: 式中X为—Co~SCoA。而且已经证明H并不是从介质中换来,而是先转移到酶而后从酶转移来。维生素B12在(2) 式中使用同型半胱氨酸甲基化变成蛋氨酸,这是完全与(1) 不同类型的一种甲基移换作用。大鼠食物中虽无蛋氨酸,只要含有同型半胱氨酸和维生素B12就能很好地生长。

式中X为—Co~SCoA。而且已经证明H并不是从介质中换来,而是先转移到酶而后从酶转移来。维生素B12在(2) 式中使用同型半胱氨酸甲基化变成蛋氨酸,这是完全与(1) 不同类型的一种甲基移换作用。大鼠食物中虽无蛋氨酸,只要含有同型半胱氨酸和维生素B12就能很好地生长。由于人体内有反应(1) 的进行,正常尿中没有甲基丙二酸。如尿中有它就可认为是维生素B12缺乏。且可利用其排出量作为衡量缺乏B12程度的指标。有Co—B12参与的反应(1)是产生髓鞘蛋白所必需的。故维生素B12缺乏时会发生髓鞘障碍从而影响神经功能。

维生素B12的缺乏严重影响核酸的生物合成。嘌呤、嘧啶的生物合成必需有1—C基的参加,它们是由THFA运载的。缺乏B12则N5—甲基THFA无从脱去甲基,故也不能运载其他1—C基。因而阻碍了嘌呤、嘧啶碱的生物合成和核酸的合成,导致造血功能紊乱,出现巨幼红细胞贫血现象。

维生素B1

维生素B1 (vitamin B1)通常称为硫胺素(thiamine),是第一个从复合维生素B中提纯的成分。是能量代谢和外周神经产生功能的主要辅酶。硫胺素缺乏能引起脚气病和神经功能异常。

药用其盐,如盐酸盐,或硝酸盐,硝酸盐较盐酸盐更稳定,均为白色结晶。盐酸盐在100℃经历24小时仍稳定,于249℃分解。溶于水、甘油、乙醇、无水乙醇,不溶于有机溶剂。结晶状的或在酸性溶液中较稳定,若pH小于3.5,120℃高压加热几乎无损失。中性或碱性溶液不稳定,温度稍高或经紫外线照射均可遭受破坏,在碱性条件下还可被铁氰化钾氧化成硫色素(thiochrome),即脱氢硫胺素。

硫胺素缺乏时,出现脚气病,这种病早在《内经》中有记载。维生素B1即因防治这种病而被发现,1882年日本发现改善饮食可防治脚气病。1906年发现米糠中有一种物质能防治脚气病和多发性神经炎。后自米糠取得其有效成分硫胺素的纯品,并于1935年左右鉴定了结构,现用其合成品。

硫胺素普遍存在于各种食物中,谷类、豆类及肉类食品都是硫胺素的丰富来源。谷物中以谷胚中含量最高,谷糠次之,内胚乳最少。硫胺素随粮食加工精度提高而降低,酵母中的硫胺素含量也高,可作为硫胺素的补剂。

硫胺素食入后能迅速被小肠吸收,在体内被磷酸化为活性形式——焦磷酸硫胺素。焦磷酸硫胺素参与糖、脂肪和氨基酸的能量代谢中α-酮酸脱羧作用,又是磷酸己糖支路中转酮反应的辅酶,所以缺乏硫胺素影响能量供给。硫胺素缺乏时,血液中先是丙酮酸,接着是乳酸盐含量急剧上升,故血中丙酮酸含量是评定维生素B1营养状况的指标之一。丙酮酸和乳酸在神经组织中蓄积就会出现精神症状,如健忘、不安、易怒等。严重的维生素B1缺乏还会损害中枢神经系统而引起严重的脑病(Wernicke脑炎)。主要表现为眼球震颤、步态不稳、记忆力丧失,甚至精神错乱等。

此外,末梢神经的兴奋传导的正常进行,也有赖于维生素B1。焦磷酸硫胺素能促进乙酰胆碱的合成,抑制胆碱酯酶对乙酰胆碱的分解。硫胺素缺乏时,乙酰胆碱合成减少,分解加速,导致神经传导不良,影响消化系统功能,从而引起食欲不振、消化不良、便秘等消化系统症状。

硫胺素缺乏也可出现心脏功能失常的症状:胸部胀满、心跳快、气短、血压低、脉搏缓慢。X光透视可见心脏扩大,还可发展为心力衰竭。

轻度维生素B1缺乏,可每日口服硫胺素10mg;严重缺乏时,口服10~20mg,每日三次。不能口服或吸收不良者,可用100~200mg,肌内注射,每日1次。用维生素B1治疗伴随酒精中毒和怀孕的神经痛也有效。以大剂量的维生素B1治疗震颤谵妄时,应当用注射法,并与其它维生素合用。曾推荐用大剂量维生素B1 (每日50~600mg)治疗象腰痛、坐骨神经痛、三叉神经痛、面神经麻痹以及视神经炎等疼痛性疾患。尚未见维生素B1过量而引起中毒的报道。但注射维生素B1后,有时会发生过敏反应。

硫胺素的衍生物 丙二硫胺(prosultiamine),又名新维生素B1比母体容易吸收。呋喃二硫胺(fursultiamine)在体内不易酶解,故为一长效剂。

维生素B2

维生素B2 (vitamin B2)又名核黄素(riboflavine)。核黄素在细胞还原氧化过程中起主要作用。首先于1897年以乳色素 (lactochrome) 的形式从牛奶中被分离出来。1920年发现破坏酵母提取液中的维生素B1后,仍保留了一个促进生长的因子,称为维生素B2。核黄素是具有一个核糖醇侧链的异咯嗪的衍生物。

为橘黄色结晶,m.p.278~282℃(分解),微溶于水,溶液呈黄绿色荧光,溶于醇,不溶于氯仿,乙醚、丙酮。它的分布很广,绿色蔬菜、黄豆、稻谷、酵母、蛋、肝、心及乳类食品中含量较高。在酸性溶液中稳定,在碱溶液或受光照易破坏。

由于核黄素的异咯嗪环上第1及第5位上的氮原子易于接受氢而被还原成无色产物,还原后易于再脱氢,因此具有可逆的氧化还原特性,反应式如下:

核黄素在肠壁上形成磷酸酯然后由血液运输至各组织中以磷酸酯或以黄素蛋白形式存在。黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)作为多种黄素蛋白系统的辅酶。由于核黄素具有氧化还原特性,使这两种辅酶在生物氧化过程中起着递氢的作用。

在体内能储存的核黄素的量有限,在肝,肾中的量高于其它组织,故需要每日由食物中供给。但它在组织中的贮存量维持不变,甚至于在严重缺乏状态时,核黄素的贮存量仍保持正常范围,核黄素由尿中排出,日排泄量总计达摄取量的30%。哺乳动物中核黄素能从乳汁中分泌。

近年来多将酵母菌培养于豆腐渣中而获得大量的粗制核黄素,可以作为药用食品。

核黄素分子中的核糖醇被其它糖醇例如半乳糖醇取代,而产生的一些类似物,发现有抗核黄素作用。核黄素分子中的嘧啶环变成2,4-二硝基苯,则具有强有力的抗核黄素活性。

核黄素缺乏的症状是多方面的,而且非特异的,在人体不引起严重的疾病。常见的症状是唇炎、舌炎、口角炎、阴囊皮炎、睑腺炎以及角膜血管增生、混浊、溃烂、畏光,眼部灼痛及巩膜充血等。但维生素与这些症状发生的机理的关系尚不清楚。

核黄素缺乏症是我国人民较为普遍的营养缺乏病之一。主要原因是它在膳食中供给不足。主要防治方法是改善饮食,多吃含核黄素高的食物。严重时应给予核黄素每日10~60mg。由于吸收不良或使用某些药物如抗生素引起的维生素B2缺乏,以日用量3mg的复合维生素B治疗为好。眼睛的手术或创伤可能使角膜形成血管,应在角膜手术之前给予核黄素,在沙眼的血管翳和泡性角膜炎的治疗中给予核黄素也是有益的。亦可用于治疗偏头痛以及肌肉痉挛,用量是每日30mg。

维生素B6

维生素B6(vitamin B6)属于吡啶的衍生物,在食物中以能相互转化的吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺存在。其醛和胺以磷酸酯形式的辅酶参于多种生理功能。40年代初完成了它们的分离和结构测定,以后进行了合成。其结构式为:

三者的盐酸盐均为无色晶体,易溶于水,微溶于乙醇和丙酮。在酸性溶液中对热和光均较稳定,但吡哆胺较其它二者对光稍为敏感。中性或碱性溶液能被紫外线破坏。吡哆醛的碱性溶液对热不稳定。

蛋黄、鱼和肉都是维生素B6较好的来源。种籽和谷类中含量也不少,特别是胚芽的含量较高。除在米糠中的维生素B6小部分呈游离状态外,其他大部分为结合状态,加强酸加热易于水解。动物组织中以肝脏的含量最高。植物中的维生素B6多为吡哆醇,而人和动物体内多为吡哆醛和吡哆胺。人体肠道细菌也能合成吡哆醇。在人体内吡哆醇可转化为吡哆醛和吡哆胺,而后二者不能转化为吡哆醇。三者都具有相同的生理活性,进入机体内的迅速转变为辅酶。多以磷酸吡哆醛,亦有部分以磷酸吡哆胺形式发挥多种生理作用。主要参于蛋白质代谢,但亦涉及碳水化合物和脂肪代谢,在不少化学反应中维生素B6起关键作用。在蛋白质代谢中其磷酸酯参与氨基酸的氨基转移,氨基酸及其衍生物脱羧,如谷氨酸脱羧生成与神经系统有关的γ-氨基丁酸,使氨基酸脱氨,并参与硫代硫酸盐与丝氨酸作用生成半胱氨酸的反应和参与色氨酸转化为烟酸。亦是红血球中卟啉形成和氨基酸吸收所必需的。

维生素B6参于脂肪酸代谢,其确切的作用机制尚不知,可能与亚油酸转变成花生四烯酸有关。维生素B6磷酸酯是磷脂酶的主要部分,它参与糖原分解代谢中的糖原转化为一磷酸葡萄糖。通过以上功能,磷酸吡哆醛是一个能量产生,蛋白质代谢、脂肪代谢、中枢神经系统的活动以及血红蛋白产生所必需的辅酶。

由于食物含有丰富的维生素B6,肠道细菌又可合成少量,所以人类原发性维生素B6缺乏是少见的,多为继发性的。有些药物如异烟肼、青霉胺等均可引起维生素B6缺乏。这些药物可能与磷酸吡哆醛形成复合物促使自尿中排出,并减少磷酸吡哆醛的生成,故当使用这些药物剂量稍高时,应同时给予盐酸吡哆醇,剂量为每日40~150mg。

人类缺乏维生素B6时,出现眼、鼻和嘴周围皮脂溢出,伴随舌炎及唇损害。缺乏维生素B6可增加泌尿系统的草酸排出而形成肾结石,由于维生素B6参与由脑至神经组织的能量转移,缺乏时可引起中枢神经毒性,产生惊厥性癫痫,外周神经炎,并伴有滑囊肿胀及触痛。维生素B6缺乏还可发生可逆性低色素小细胞性贫血伴高血清铁。

婴幼儿缺乏维生素B6时可观察到癫痫样发作。婴儿期维生素B6摄入不足时的中枢神经系统紊乱的症状是应激性亢进,胃肠功能紊乱、惊吓反应及痉挛发作增加的症候群。这些由缺乏而引起的症状,可用盐酸吡哆醇来改善。

在怀孕期间和服以甾类化合物避孕药时,要求增加吡哆醇的量,而且吡哆醇可用以治疗妊娠性呕吐,用量为每日100~200mg。

维生素B12

氰钴胺(B12) R=CN

羟钴胺(B12a) R=OH

甲钴胺 R=CH3

5′-脱氧腺苷钴胺 R=5′-脱氧腺苷

硝钴胺(B12c) R=NO2

B12b R=H2O

维生素B12 (vitamin B12)是一组含钴维生素的总称,包括多种天然与合成衍生物。对人体有生理功能者主要有氰钴胺(cyanocobalamin)、羟钴胺、甲钴胺与5′-脱氧腺甙钴胺等,其结构差异在于与钴原子结合的化学基团不同。

氰钴胺较稳定,便于贮存,是维生素B12制剂中的主要成分,因此,狭义上维生素B12即指氰钴胺。氰钴胺虽然作用较持久,但可导致对转钴蛋白-维生素B12复合物的抗体形成,故其应用受到限制。甲钴胺与5′-脱氧腺甙钴胺是维生素B12在体内的活性辅酶形式,各种维生素B12均需在体内转变成此两种辅酶形式,才能发挥生理功能。

维生素B12存在于动物组织和细菌中,植物性食物不含维生素B12。药用维生素B12系从放线菌属灰链丝菌的发酵液中提得。

氰钴胺为深红色结晶性粉末,无臭,无味,在210~220℃变黑,m.p.>300℃,吸湿性强。略溶于水或乙醇,不溶于丙酮、氯仿或乙醚中。易为重金属、氧化物及还原剂所破坏。在中性或弱酸性水溶液中较稳定,但在碱性及强酸性溶液中,会逐渐分解而失效,见光易分解,应避光密闭保存。

人体所需的维生素B12须从食物中摄取。正常人每天需维生素B12 1μg,因此,每天食物提供2.0μg,妊娠和哺乳妇女提供2.5~3.0μg即可保证身体需要。平时食物中所含维生素B12已足够,但当肠道吸收功能不良或机体需要量增加时,可能导致B12缺乏。

维生素B12进入体内后,从N5-甲基四氢叶酸获得甲基,形成甲钴胺,后者将甲基传递给同型半胱氨酸以形成蛋氨酸。N5-甲基四氢叶酸则转变为四氢叶酸,此乃造血所必需。维生素B12缺乏时,叶酸代谢受阻,N5-甲基四氢叶酸被“捕获”,不能转变为四氢叶酸,从而干扰DNA和嘌呤合成,出现巨幼红细胞贫血。维生素B12在体内通过转变为5′-脱氧腺甙钴胺辅酶形式,参与甲基丙二酰COA转变为琥珀酰COA的反应,促使甲基丙二酸代谢为琥珀酸,进入三羧酸循环,这对神经鞘脂蛋白的产生有重要意义,保持了中枢和周围有鞘神经纤维功能的完整性,因此,维生素B12缺乏时,可引起有鞘神经纤维功能失调的神经症状。

口服本药后在回肠下部吸收最佳,它与胃肠道分泌的“内因子”结合成复合物而被吸收。注射给药后1小时血浆浓度可达高峰。在血中与血浆转钴蛋白Ⅱ结合,转运至肝脏(占体内总量的50~90%)和全身其它组织储存。超过结合量的游离型维生素B12自尿排泄。少量经胆汁排入肠内,其中部分可与“内因子”结合重吸收。如干扰此种肠肝循环可致维生素B12肝贮备慢性耗竭。

维生素B12主要用于巨幼红细胞性贫血。其中对恶性贫血症疗效较好。也用于神经系统疾病(如神经炎、神经萎缩等),但疗效尚未充分证实。口服每次25mg,一日3次。肌内注射每次50~500μg,每日或隔日一次。本品虽无毒性,但注射可能引起过敏反应。

维生素B12常与叶酸同用,以治疗恶性贫血,如果单用叶酸只能使血象与骨髓情况恢复正常,不能阻止或减轻神经方面的症状,只有合用维生素B12才能治愈。但若发病已久,即使用大剂量维生素B12亦难取得疗效。在治疗恶性贫血时,若单用维生素B12而不用叶酸,则不但无效,反而可以引起舌炎和腹泻等症状。

- 地方专科手术队是什么意思

- 地方中学是什么意思

- 地方主义是什么意思

- 地方之贡是什么意思

- 地方习俗是什么意思

- 地方习惯的证明是什么意思

- 地方五小工业是什么意思

- 地方交付税法是什么意思

- 地方交通是什么意思

- 地方人大人事工作手册是什么意思

- 地方人大代表工作手册是什么意思

- 地方人大工作手册是什么意思

- 地方人民代表大会是什么意思

- 地方人民代表大会专门委员会是什么意思

- 地方人民政府是什么意思

- 地方人民政府规章是什么意思

- 地方人物传是什么意思

- 地方企业是什么意思

- 地方企业债券是什么意思

- 地方传染性疾病是什么意思

- 地方供应站是什么意思

- 地方保护主义是什么意思

- 地方保甲是什么意思

- 地方债是什么意思

- 地方债券是什么意思

- 地方债务是什么意思

- 地方债发行是什么意思

- 地方偏僻是什么意思

- 地方偏僻荒凉,见不到人家是什么意思

- 地方偏僻闭塞是什么意思

- 地方儿是什么意思

- 地方党组织是什么意思

- 地方公债是什么意思

- 地方公共团体是什么意思

- 地方公务员惩戒委员会是什么意思

- 地方公务员法是什么意思

- 地方公安是什么意思

- 地方公安机关是什么意思

- 地方公有社会主义是什么意思

- 地方公路是什么意思

- 地方关是什么意思

- 地方兵团是什么意思

- 地方其他官是什么意思

- 地方军是什么意思

- 地方军事工业是什么意思

- 地方军事机构是什么意思

- 地方军事机构“都司”是什么意思

- 地方军事法庭是什么意思

- 地方军政长官衙署是什么意思

- 地方决算是什么意思

- 地方分成物资是什么意思

- 地方分权是什么意思

- 地方分权制是什么意思

- 地方分权制国家是什么意思

- 地方分配物资是什么意思

- 地方刑事简易庭是什么意思

- 地方制度是什么意思

- 地方力量动员是什么意思

- 地方力量动员区域是什么意思

- 地方力量动员比例是什么意思