绒茧蜂braconid wasp

重要寄生性天敌昆虫。膜翅目,茧蜂科,绒茧蜂属的总称。体小;触角18节,下颚须6节,下唇须3节,前翅具两个肘室,中胸背板无盾纵沟。已知约1 300种,中国已知约70种。是鳞翅目幼虫常见的内寄生蜂。其中稻纵卷叶螟绒茧蜂和菜蛾绒茧蜂是中国已经利用的较重要种类。其他如:微红绒茧蜂寄生菜粉蝶幼虫,在北京是优势种天敌。茶尺蠖绒茧蜂防治茶尺蠖幼虫,在杭州寄生率达80~90%。有些国家大量释放舞毒蛾绒茧蜂防治舞毒蛾;释放螟黄足绒茧蜂防治甘蔗螟虫;新西兰和澳大利亚曾引进菜粉蝶绒茧蜂和微红绒茧蜂防治菜粉蝶幼虫,效果均良好。

菜蛾绒茧蜂 分布于福建、浙江、河北、湖南等地。

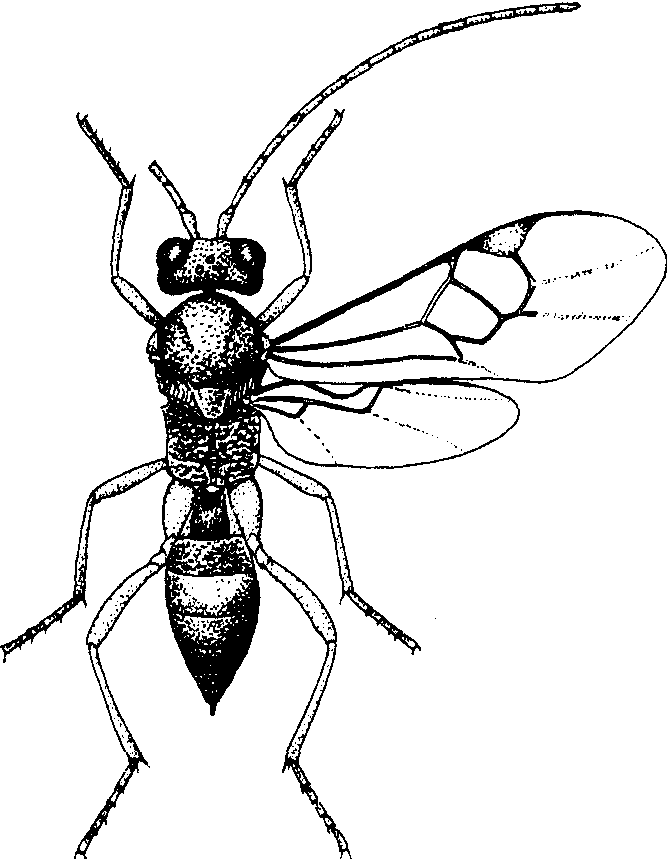

形态特征 雌蜂体长2~3毫米,黑色,前足除基节外,赤褐色,翅基片暗红色,翅透明,翅痣和翅脉褐色。头横形,具细密的皱纹。脸凹陷。单眼呈三角形排列。触角长不及体长的2倍。小盾片光滑。并胸腹节有粗糙皱纹。径脉第一段与肘间脉近于等长,痣后脉与翅痣等长。后足基节具皱纹。腹部第一节背板中部和第二节背板密生粗皱纹。第三节背板光滑,在基部中央有一无毛的三角区。以后各节背板具较细的皱纹。产卵器鞘短。雄蜂体长1.8~2.5毫米。足大部分黑色。触角约为体长的3倍。卵长0.5~0.55毫米,乳白色,长椭圆形稍弯曲,后端膨大。第3龄幼虫体长约2.5~3.5毫米,蛆形,尾突消失,臀泡小。上颚细长有细齿。蛹黄白色,外包淡米黄色绒茧,茧长3~4毫米,宽1~1.05毫米(图1)。

图1 菜蛾绒茧蜂

生活习性 雌蜂产卵于菜蛾2~3龄幼虫的体内,直至3龄幼虫均在寄主体内生活,3龄后期从寄主体内爬出,在附近吐丝结茧化蛹。福建一年繁殖16代,8月下旬至10月中旬种群数量最大。在福建北部以蛹及成虫越冬,在南部冬季成虫仍可活动。蜂羽化后当天即可产卵。一头雌蜂可寄生90~172头寄主幼虫,平均成茧率35.5%。在15℃以上能正常交配产卵,13℃以下活动迟缓,0~5℃或早、晚静伏在菜叶及杂草丛中,夏季气温达30℃以上时成虫寿命减短至1~3天。在气温20~25℃,相对湿度70~80%下成蜂寿命最长,产卵最多,性比高。在28℃下饲以30%蜂蜜水为补充营养,可活25天,否则只能活3~4天。在野外常见成蜂吮吸花蜜露水及菜叶的汁液。雌、雄性比,全年平均为1:0.7。未经交配的雌蜂可行孤雌生殖发育成雄蜂。

稻纵卷叶螟绒茧蜂 分布于长江、珠江流域和台湾省,对稻纵卷叶螟幼龄幼虫为优势种寄生蜂。

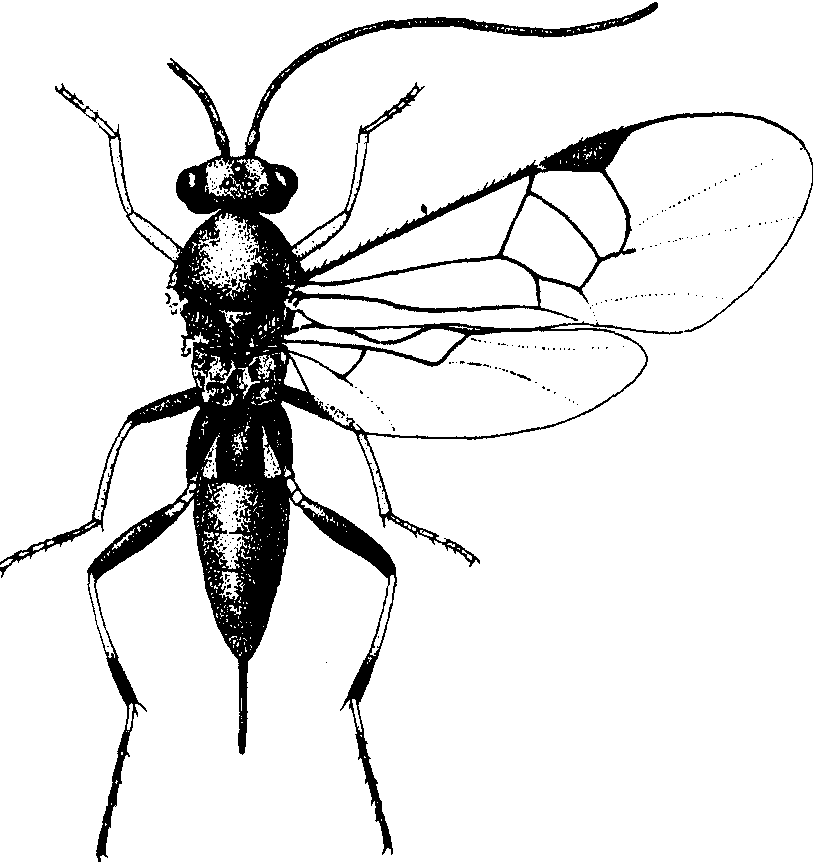

形态特征 成虫体长2.4~3毫米,黑色;须及胫节淡黄色;前足(除基节)、中足(除基节及腿节)、后足转节、胫节(除端部)、跗基节基部2/5和端跗节黄褐色;翅透明,翅脉、翅痣(除基角)淡茶褐色;体多细白毛。触角比体略长。中胸盾片刻点明显;小盾片三角形,平滑有光泽。并胸腹节中区五角形。前翅径脉第一段从翅痣后缘的3/5处伸出,为肘间横脉长度的2倍,相连处呈弧形,分界不清。腹部第一背板长方形;第二背板短。产卵管长,向下弯曲。卵长0.57毫米,宽0.11毫米,初产时呈棍棒状,无色,透明。幼虫孵化后120小时体长4.57~4.7毫米,体扁长圆筒形,乳白黄色。茧长圆筒形,长4~5.4毫米,宽约1.3~2.0毫米。蛹黄白色有光泽(图2 )。

生活习性 湖南年生9代,世代重叠;浙江年生7代。在25~30℃温度下饲养各虫态历期;卵不到1天,幼虫6~9天,蛹4~6天,成虫4~8天。羽化时间以上午5时最多,成虫雌、雄性比:6月上旬为2.3:1;7月下旬为0.5:1。一天内活动以15~19时最盛。成虫羽化当天即可交配,未交配雌蜂产下的卵发育成雄蜂。雌蜂产卵前期1天,产卵历期1~4天,每日以9~11时和15~18时产卵较多。常选择稻纵卷叶螟2~3龄幼虫产卵,大多产在寄主第三、四腹节内。幼虫在寄主体内发育完成后,末龄幼虫从寄主4龄幼虫1~8腹侧蛀孔钻出。寄主尸体脱落后,即在尸体傍结白茧。对寄主第三、四代幼虫的寄生率达80~90%。稻纵卷叶螟绒茧蜂已发现有9种重寄生蜂: 即温州黑蜂,菲岛黑蜂,无脊大腿小蜂,稻苞虫灿金小蜂,螟蛉刺姬蜂,纵卷叶螟大腿小蜂,粘虫广肩小蜂,黄斑扁股小蜂(又名赤带扁股小蜂)和白足扁股小蜂。

图 2 稻纵卷叶螟绒茧蜂

繁殖利用 菜蛾绒茧蜂可以用人工饲养的菜蛾幼虫作寄主,接蜂繁殖后,释放于菜圃以防治菜蛾。纵卷叶螟绒茧蜂应以保护为主,在其成虫盛发期忌施剧毒农药。

- 轻型木结构是什么意思

- 轻型机械是什么意思

- 轻型桥是什么意思

- 轻型燃气轮机是什么意思

- 轻型直升机是什么意思

- 轻型糖尿病是什么意思

- 轻型织机是什么意思

- 轻型结构是什么意思

- 轻型耙是什么意思

- 轻型舟桥是什么意思

- 轻型航空母舰是什么意思

- 轻型营是什么意思

- 轻型被覆线是什么意思

- 轻型装甲坦克是什么意思

- 轻型覆土耙是什么意思

- 轻型货机是什么意思

- 轻型货车是什么意思

- 轻型越野车是什么意思

- 轻型车床是什么意思

- 轻型车辆是什么意思

- 轻型轨道交通是什么意思

- 轻型轮胎是什么意思

- 轻型轰炸机是什么意思

- 轻型钻机是什么意思

- 轻型防空系统是什么意思

- 轻型集装箱是什么意思

- 轻型飞机是什么意思

- 轻型马是什么意思

- 轻型麻疹是什么意思

- 轻型鼠疫是什么意思

- 轻壒是什么意思

- 轻声是什么意思

- 轻声低语是什么意思

- 轻声哭是什么意思

- 轻声地弹奏是什么意思

- 轻声浪气是什么意思

- 轻声浪颡是什么意思

- 轻声符号是什么意思

- 轻声细语是什么意思

- 轻声细语的样子是什么意思

- 轻声轻气是什么意思

- 轻大溜儿是什么意思

- 轻天是什么意思

- 轻头是什么意思

- 轻奏乐段是什么意思

- 轻如鸿毛是什么意思

- 轻妆是什么意思

- 轻妆淡抹是什么意思

- 轻妆薄粉是什么意思

- 轻妆软扮是什么意思

- 轻妍是什么意思

- 轻妙是什么意思

- 轻妙音乐是什么意思

- 轻娥是什么意思

- 轻婉是什么意思

- 轻媚是什么意思

- 轻嫚是什么意思

- 轻子是什么意思

- 轻孤是什么意思

- 轻学重告是什么意思