细菌接合bacterial conjugation

不同交配型的细菌,通过细胞间的暂时沟通,进行DNA转移,产生基因重组的过程。细菌接合现象首先是美国微生物遗传学家莱德伯格(J. Lederberg)于1946年以大肠杆菌K-12品系的营养缺陷型作为观察指标,采用选择性培养原理,进行基因重组实验时发现的。其后在鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella)、绿脓杆菌(Pseu-domonas aeruginosa)、肺炎克氏杆菌(Klebsiellapneunoniae)、苜蓿根瘤菌(Rhizobium meliloti)等许多细菌,以及某些放线菌中都发现。迄今为止,接合现象虽未在革兰氏阳性细菌中发现过,但大量事实已经证明,接合是导致基因重组的途径之一。

细菌的交配型 不产生有性孢子的细菌存在致育因子(性因子),分为两种交配型,具有性因子的细菌相当于雄性,没有性因子的细菌相当于雌性。同一交配型的细胞不能接合,只有不同交配型的细菌细胞才可以接合。性因子有三类: F因子、大肠杆菌素产生因子和抗性转移因子。它们都是染色体外的分子量较小的脱氧核糖核酸(DNA)分子,属于细菌性质粒,能自体复制,可呈游离状态,也能结合在染色体上。不同细菌各有自己的性因子。例如:大肠杆菌的F因子,绿脓杆菌的FP2; 天蓝色放线菌的SCP1。致育因子在细菌的接合作用中是必需的条件,又叫接合子。其功能主要有三点: ❶决定接合细胞间的表面特性和合成能力,促进细胞间的接触;

❷给供体染色体转移到受体内以必需的能源;

❸为染色体转移提供流通途径。

接合过程 在两个交配型不同的细菌细胞接触时,首先由供体(雄性)细胞表面形成的性毛与受体细胞相连接,在两个细胞间架起一个细胞桥,然后供体细胞的DNA单链通过性毛的孔道,向受体细胞转移。进入受体内的DNA量的多少,因时间长短而不同,接合时间愈长,进入供体DNA也愈多,并可转移到受体细胞的同源DNA上,发生局部的遗传重组,产生部分合子。决定细菌细胞表面形成性毛的基因,只存在于致育因子中,因此,致育因子在细菌接合过程中,起着十分重要的作用。接合的特点: 第一,细菌中导致基因重组的途径,除接合外还有转化和转导(见转化和转导)。从整个过程相比较,接合和后两者有明显不同。接合必须有细菌细胞的直接接触,并可发生较大片段染色体的转移,以导致较多基因的重组。而转化和转导则无需细胞的直接接触,而且基因重组的范围小,只限于极少数的基因。第二,细菌接合虽相当于高等动植物的有性过程,但两者间有重大区别: ❶所接合的两个细菌细胞,都是一般的营养细胞,并非经过减数分裂产生雌雄两种配子:

❷发生接合的两个细菌细胞,仅是暂时的接触和沟通,不像高等动植物的雌雄配子,通过受精作用,最后融合为一个合子细胞;

❸细菌接合中,只有供体(雄性)的DNA片段,单向地进入受体(雌性),使接合后的受体细菌,除具有自己完整的DNA外,另有供体细菌的片段DNA,属不完整的合子,称部分合子。而高等动植物的合子则包含雌雄配子两方完整的染色体:

❹细菌的部分合子中,只是与进入受体内的局部DNA上的基因发生重组。而高等动植物的基因重组,可发生在减数分裂过程中的任何一条染色体上的任一部分。

意义 细菌接合现象的发现,可利用中断杂交方法绘制基因遗传图,为微生物的基因定位 (见基因定位),提供有效手段,从而促进微生物遗传学和分子遗传学的发展。大肠杆菌基因重组发现以后,还发现细菌的转导真菌的准性生殖和放线菌的基因重组等现象,为微生物遗传学理论,应用于生产实践开拓了前途。

细菌接合

供体菌和受体菌的完整细胞直接接触,传递大段DNA的遗传现象。使基因发生分离和重组。此所引起的基因重组比转导和转化所涉及的基因数目多。

细菌接合

细菌通过细胞的暂时沟通和染色体的转移导致基因重组的过程。相当于高等动植物的有性生殖。

细菌接合

细菌接合是指表面有性菌毛的细菌,大概借助于性菌毛的作用与另外一个细菌任一部位连接起来,并把部分或全部遗传物质转移到被连接的细菌中,使后者成为重组子的过程。

早在1937年曾有人把大肠杆菌的各种糖发酵菌株进行混合培养,然后从培养物中分离单个菌落,观察有没有关于糖发酵性状的新的组合出现。1942年又有人在斯氏植病杆菌(Phytomonas stewartii)中进行类似实验。由于所观察的性状不稳定,主要由于所观察的菌落太少,所以不可能证实细菌能进行接合并导致基因重组。1946年Lederberg应用大肠杆菌的营养缺陷型作为标记,才第一次证实了细菌接合。

证实细菌接合的基本方法是从野生型细菌选取两种不同的营养缺陷型,把这两种细菌大量混匀接种在不容许它们生长而只容许野生型重组子细菌生长的基本培养基上,经过培养后,如果出现菌落,就说明已经发生了基因重组。这进一步排除了转化等原因,而且证实细胞的接触是基因重组的必要条件,因而就证实了细菌的接合。在最初发现细菌接合现象的大肠杆菌中,大约在10 个混合培养的细菌中出现100个重组子菌落。

个混合培养的细菌中出现100个重组子菌落。

接着发现大肠杆菌K-12中似乎有一些菌株相当于雌性(F-),而另一些菌株相当于雄性(F+)。大肠杆菌的这种性别在以下几个方面不同于高等动植物的性别:

❶F+细菌非但能和F-细菌接合,而且还能和F+细菌接合;

❷F-细菌和F+细菌接合以后,大部分转变为F+;

❸经吖啶橙等药品处理以后,大部分F+细菌转变为F-。根据这些事实以及其他一些实验结果,可以认为F+细菌中具有一种称为致育因子或F因子的质粒,F-细菌中则没有这种质粒。

F因子在细菌接合中起两方面的作用:

❶它使细菌表面产生一种称为性菌毛的结构,性菌毛能促使细菌连接起来,而且有人认为F+细菌的染色体DNA通过性菌毛而进入F-细菌中;

❷它除了自身能从F+细菌转移到F-细菌中去以外,还能带动染色体转移。F因子可以独立的状态存在于细胞中,也可以和染色体相整合的状态存在于细胞中。后者称为高频重组(Hfr)。因为整合状态的F因子以更高的效率带动染色体的转移,从而导致高频率的基因重组。当一个Hfr细菌和一个F-细菌接合时,前者的环状染色体就在结合F因子的一个单链上发生断裂,然后以F因子作为末端而以另一端作为起点转移到F-细菌中去。染色体全部转移的时间大约90分钟。不过事实上染色体在转移过程中随时可能发生断裂,转移到F-细菌中的一个DNA单链作为一个模板而合成一个双链DNA分子。这样,原来的F-细菌就成为一个不完全的合子,即一部分染色体呈二倍体状态的细胞。接着供体和受体细胞的染色体发生交换而导致基因重组(图1)。

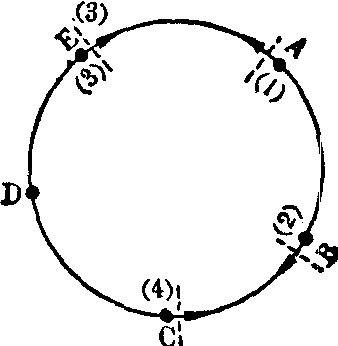

关于细菌接合的知识大部分来自大肠杆菌K-12菌株的中断杂交实验。所谓中断杂交实验,就是将多标记的F-细菌和Hfr细菌以大约20:1混合,经培养不同时间后取少量样品,通过剧烈搅拌使接合中的细菌相脱离,然后将细菌接种在排除Hfr细菌的培养基上,经培养以后分析这上面出现的菌落,看有哪些原来属于Hfr细菌的性状出现在F-细菌中。通过这些实验,可以看到从混合细菌到取样,这一段培养时间愈长,则出现在F-细菌中的Hfr性状愈多,说明供体染色体逐渐进入受体细胞中去。还可以看到一个特定的Hfr菌株和任何F-细菌接合时,首先出现在F-细菌中的性状固定不变,说明供体染色体的转移总是从某一位置开始。此外还发现不同的Hfr菌株的转移起点各不相同,而且染色体转移的方向也不相同。例如有下列四个Hfr菌株,它们的基因转移次序是: (1)ABCDE,(2)BAEDC,(3)EDCBA,(4)CDEAB。

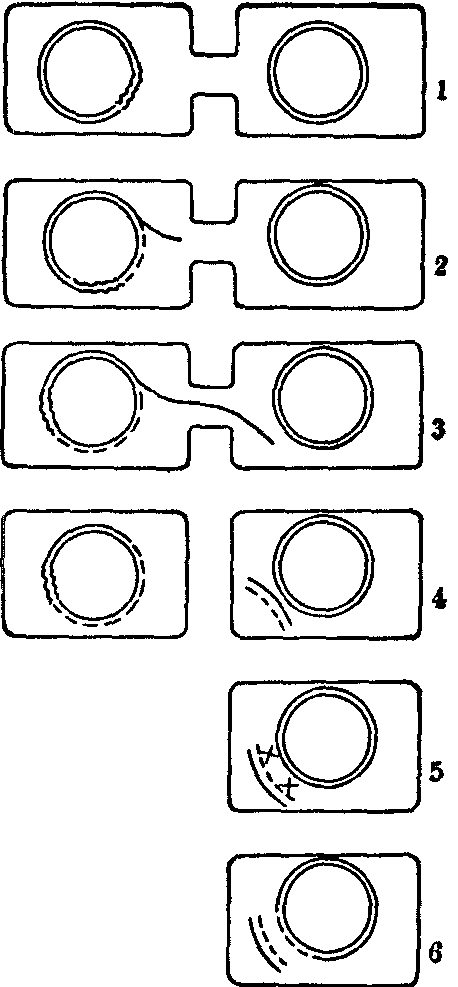

图1 细菌接合

1. 一个Hfr细菌(左边)和一个F-细菌(右边) 2~3. 两个细菌沟通后,染色体的一个单链转移,另一单链作为模板合成一个新的单链 4. 两个细菌脱离,转移到F-细菌中的单链作为模板合成新的单链 5~6. 供体染色体片段和受体染色体发生交换,从而导致基因重组 染色体DNA

染色体DNA F因子DNA

F因子DNA 新合成的DNA单链

新合成的DNA单链

× 染色体交换

这些结果只能解释为大肠杆菌具有环状的染色体。用三角形表示整合在染色体上的F因子,把三角形的尖端指向最后转移的基因,那么这四个Hfr菌株的染色体如图2所示。应用中断杂交和其他方法,现在已经可以画出标有不少于650个基因的大肠杆菌的染色体图。

细菌接合不限于大肠杆菌K-12。大肠杆菌的许多其他菌株也能接合。大肠杆菌还能和沙门菌、变形杆菌、克雷伯杆菌等肠道杆菌通过接合交换基因。实验证明,亲缘关系愈近的细菌重组频率愈高,而且重组子愈是稳定。除了大肠杆菌以外,还有十几种细菌已经发现能通过接合交换基因,包括绿脓杆菌、豌豆根瘤菌、霍乱弧菌等。在

图2 大肠杆菌K12的环状染色体和四个Hfr菌株的染色体转移起点和方向A,B,C,D,E示基因,——示断裂点

绿脓杆菌等细菌中曾发现不止一种具有F因子作用的质粒。原来不能接合的细菌在接受了F因子以后,可能成为能够接合的细菌。例如鼠伤寒沙门菌接受了大肠杆菌的F因子以后便成为能接合的细菌。一种不动细菌(Acinetobacter calcoaceticus)接受了大肠杆菌的RP4质粒(RP4质粒的原始宿主是绿脓杆菌)以后,同样成为能进行接合的细菌。到现在为止,在革兰阳性细菌中还没有关于通过接合而交换基因的报道。但是在巨大芽胞杆菌等细菌中,曾经发现在聚乙二醇的帮助下,经溶菌酶处理而失去细胞壁的原生质体可以融合,在融合子中发生基因重组,最后融合子分裂至再生细胞壁而成为单倍体的重组子。- 中华国音新检字是什么意思

- 中华圆田螺是什么意思

- 中华圣公会是什么意思

- 中华圣公会湘桂教区是什么意思

- 中华圣公会湘鄂教区是什么意思

- 中华地理志是什么意思

- 中华基本教育小字典是什么意思

- 中华基督教会是什么意思

- 中华基督教会全国总会边疆服务部是什么意思

- 中华基督教会山东大会是什么意思

- 中华基督教会年鉴是什么意思

- 中华基督教会湖南大会是什么意思

- 中华基督教信义会是什么意思

- 中华基督教协同会陕甘委员会是什么意思

- 中华基督教女青年会是什么意思

- 中华基督教教育协会是什么意思

- 中华基督教自立会是什么意思

- 中华基督教青年会是什么意思

- 中华基督教青年会年鉴是什么意思

- 中华外科护理“三基”训练手册是什么意思

- 中华多用成语大辞典是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱《中华多用成语大辞典》编辑委员会是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱凡例是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱前言是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱后记是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱后记(一)是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱序一是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱序二是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱部分引书书目是什么意思

- 中华多用成语大辞典︱音节表是什么意思

- 中华大典是什么意思

- 中华大地上出现的优秀杰出人才是什么意思

- 中华大字典是什么意思

- 中华大字典附册是什么意思

- 中华大学管理学院旅馆与餐饮管理学系是什么意思

- 中华大螳螂是什么意思

- 中华天然补品资源大辞典是什么意思

- 中华太极网是什么意思

- 中华奇石馆是什么意思

- 中华女儿是什么意思

- 中华女界联合会是什么意思

- 中华女英烈是什么意思

- 中华妇产科护理“三基”训练手册是什么意思

- 中华妇女互助会是什么意思

- 中华妇女反共联合会是什么意思

- 中华妇女节制会是什么意思

- 中华子是什么意思

- 中华字典是什么意思

- 中华字海是什么意思

- 中华学习机cec—1、苹果机软件大全是什么意思

- 中华学习机cec—1技术参考手册是什么意思

- 中华学习机cec—1用户手册是什么意思

- 中华学习机cec—ia用户使用手册是什么意思

- 中华学习机cec—pc用户使用手册是什么意思

- 中华学习机实用大全是什么意思

- 中华学习机实用手册是什么意思

- 中华学习机小蜜蜂—i使用技术参考手册是什么意思

- 中华学生军是什么意思

- 中华学生界是什么意思

- 中华宋词鉴赏1是什么意思