细胞抗病因素cellular factors for resistance

植物在细胞和亚细胞水平上与抗病性有关的特征。细胞是植物对病原物侵染反应的基本单位,细胞结构和细胞反应的变化,有防止侵染和增强抗病性的作用。

细胞结构因素 包括胼胝质、凝胶、侵填体以及与细胞修饰有关的结构特征。

胼胝质 最早是在韧皮部中发现的,其正常生理功能是阻止细胞壁内水分和筛管汁液的渗漏。作为防御或修复机制,植物受病原因素或非病原因素损伤后都会产生胼胝质。胼胝质是愈合伤口的主要成分,还可以阻止小分子物质在细胞间流通,因此从营养和毒素积累的角度考虑对病原物致病作用都是不利的。许多植物受病毒侵染后形成的局部坏死反应细胞中、植物受亲和或不亲和的病原真菌侵染后形成的乳突中都发现有胼胝质的沉积,如在番茄受土传病菌侵染或用根周围微生物接种后在维管束周围的薄壁细胞中就有胼胝质,胼胝质的主要成分有纤维素、葡聚糖以及蛋白质。

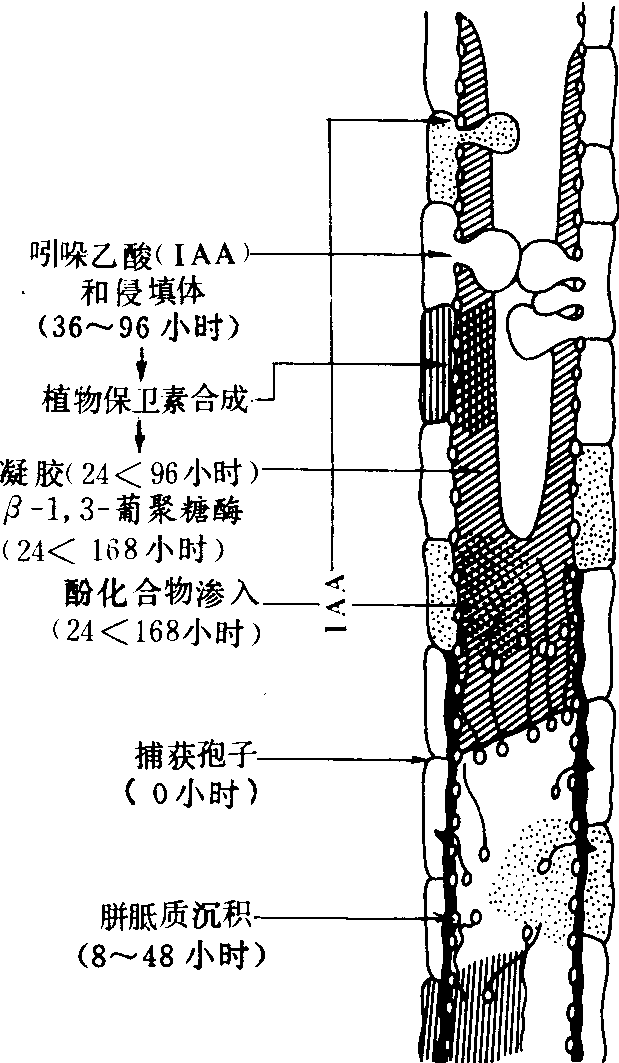

凝胶和侵填体 许多植物受枯萎病菌侵染后都会在维管束中产生凝胶和侵填体(图1)。

凝胶 导管附近的细胞内所含果胶物质被病原物分解后以果胶酸钙胶体溶液与单宁类物质的氧化产物在导管内共同形成的黑色果胨状阻塞物。

侵填体 髓射线细胞在导管内形成的特殊突起物。

凝胶和侵填体与植物抗病性的关系是减少真菌孢子的系统扩散。香蕉对镰孢枯萎病菌和棉花对轮枝孢黄萎病菌的抗病性都认为与寄主植物受侵染后迅速形成凝胶与侵填体有关。但确切作用尚待进一步评价。

细胞壁修饰 植物细胞受胁迫后细胞壁结构发生变化。普遍反应有产生乳突、细胞木质化、积累富含羟脯氨酸的糖蛋白和外源凝集素等。

乳突 植物细胞受病原真菌侵入的刺激在侵入栓下形成的厚实、半球形结构,存在于寄主植物细胞壁与原生质膜之间。乳突的作用可以看成是一种愈伤反应,与抗病性有关。比较寄主和非寄主对豌豆锈病菌的反应,只有在抗病品种和非寄主植物上才形成乳突。但在其他情况下也常发现乳突被病菌穿破或感病寄主也同样形成乳突的现象。因此,对乳突在抗病性中的作用,还应联系不同性质乳突的弹性强度和化学特性来综合考虑。已知乳突的化学组成是胼胝质、木质素、纤维素、木栓质、硅质和纤维素。

图1 染病维管束组织和周围细胞变化的时间或空间模式

(引自Z.Klement等)

木质化 发生在受病菌侵染而降解的细胞质中、胞外沉积和细胞壁内。木质化细胞使病原物与健康组织隔离,从而阻断植物细胞向病菌输送水分和营养物质,以及病原菌的酶和毒素进一步向周围细胞渗透为害。木质化的细胞壁增强了抵御病原真菌侵入和酶解作用的能力,同时低分子量的木质素酚类化合物前体还可以钝化某些真菌代谢产物,最终起到限制病菌生长和病斑发展的作用。在病毒病害中,细胞木质化可阻止病毒在细胞间传播,从而形成局部枯斑。在马铃薯晚疫病中木质素的抗病作用还反映品种一小种专化性。木质素是由氧化聚合反应形成的有三维结构的多聚物。健康植物木质素的基本组分是芥子醇、松柏醇和对羟基苯丙烯醇,由病菌侵染诱导合成的木质素其基本组分是香草醛、丁香醛和对羟基苯甲醛。

富含羟脯氨酸糖蛋白 在受病菌侵染的植物细胞壁中有富集现象。葫芦科炭疽菌侵染甜瓜,细胞壁中富含羟脯氨酸的糖蛋白含量可以增加10倍。这种蛋白质水平的增加与植物抗病性的增加一致,其作用是因为它具有凝结功能,对病菌顺利通过细胞壁侵入寄主有抑制作用。病菌侵染植物所造成的损伤引起乙烯的生物合成与这类蛋白质的增加有直接联系。用葫芦科炭疽菌的激发子处理甜瓜后也发现有乙烯的产生。乙烯生物合成抑制剂氨基乙氧基乙烯甘氨酸能抑制乙烯的产生,同时也抑制了富含羟脯氨酸糖蛋白诱导性合成。

外源凝集素 结合在细胞膜或细胞壁中的蛋白质或糖蛋白,作为是抗病性的细胞结构因子之一。(见植物外源凝集素)

细胞反应因素 细胞中发生与抗病性有关的生理生化反应,主要有过敏反应,合成植物保卫素以及产生水解酶类,这些反应有一定的空间定位和时序特点。

反应类型 主要包括过敏反应、合成植物保卫素和产生水解酶。

过敏反应 通常在水解专化性抗性和非寄主植物抗性中发现,其特点是侵染点周围局部组织或细胞的快速坏死。(见过敏反应)

合成植物保卫素 植物主动抗病性的重要特征。迄今已在100多种植物中发现200多种植物保卫素。作为一种重要的防卫反应,植物受病原物侵染后无论抗病还是感病都能合成植物保卫素。植物保卫素在抗病中的作用与其产生速度和积累的数量有关。(见植物保卫素)

产生水解酶 重要的水解酶有几丁质酶和葡萄糖苷酶,其作用是降解病原真菌的细胞壁。(见主动抗病因素)

反应特点 主要反映在空间定位和发生的时序性方面。

空间定位 不同研究者由于研究方法和使用的材料不同,对细胞反应的精确定位有不同结论。通常认为决定寄主植物抗病或感病的细胞反应主要发生在侵染点前沿即病菌与寄主接触点附近非常有限的范围内。1990年美国B. A.斯特沫(B. A. Stermer)用报道基因(GUS)与查尔酮合成酶启动子融合后转化烟草,然后以非自身病菌丁香假单胞或草酸处理其叶片,结果GUS基因的活化只在距处理位点30~40毫米范围内的细胞中发生。1990年美国斯密德(J.Schmid)用真菌激发子处理转基因烟草,然后测定CHS8启动子的诱导表达,结果细胞反应距离处理位置只有10~15毫米。同样,1991年美国格雷厄姆(T.L. Graham)用大雄疫霉大豆专化型的葡聚糖激发子处理大豆子叶组织的薄片,然后进行高效液相色谱图形分析,发现大豆素仅在非常邻近位置的1~4层细胞内积累,而异黄酮在距离处理表面5~20个细胞范围内积累的水平比开始时高出9倍。对大豆根的研究发现大豆素仅在根部皮层达到抑制水平,中柱不被侵染可能与其他抗病因素有关。1990年斯奈德(B. A.Snyder)描述了花青素植物保卫素在细胞中的发生动态。在炭疽病菌的压力胞形成后2小时内,下面的叶片细胞就有液泡发生。4小时左右液泡开始向压力胞方向移动并与之接触,同时液泡的颜色变红。到8小时液胞开始从与压力胞接触处崩溃,到23小时反应细胞的细胞质中充满了植物保卫素。并且邻近细胞的液胞也开始向过敏细胞移动,花青素也向其中沉积。与植物防卫反应有关的水解酶如几丁质酶和 β-1,3-葡聚糖酶与局部和远距离抗病反应有关,但葡聚酶被诱导产生的距离大于几丁质酶。β-1,3-葡聚糖酶的主动积累主要在细胞壁中,而几丁质酶是在细胞间隙中。这两种水解酶的积累与真菌细胞壁的降解有关。以乙醇诱导的几丁质酶(100%)和 β-1,3-葡聚糖(95%)在液泡中积累,后者在中胶层中也有少量发现。

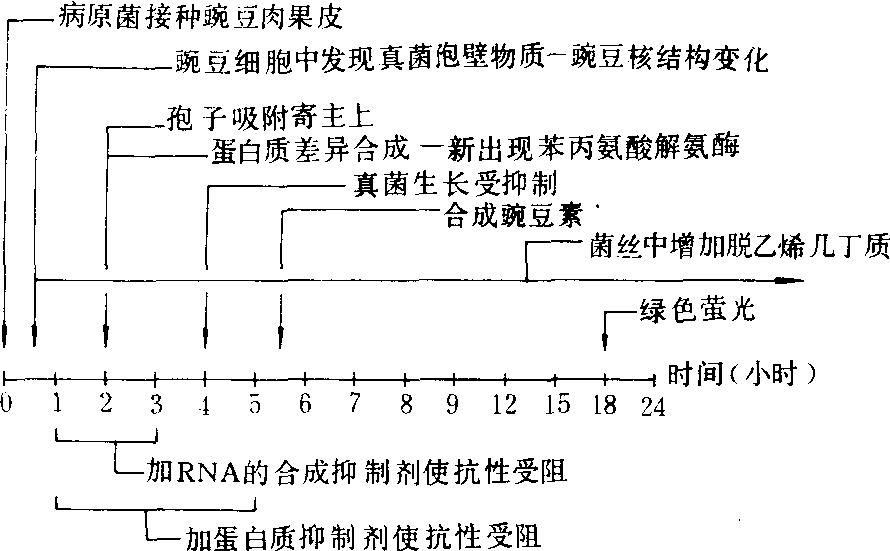

时序性 在各种抗病因素中,主动抗病因素的表达涉及到一系列生化反应。同样,植物的感病性变化是病原物克服寄主被动阻碍和主动防卫的结果。主动抗病反应涉及到膜的变化及有关基因的活化、转录和翻译,直至与抗病直接相关的次生代谢物产生。次生代谢物防卫反应中,首先活化的基因是控制苯丙烷类和类黄酮代谢前期反应的酶,如苯丙氨酸解氨酶(PAL)和查尔酮合成酶(CHS),稍后活化的基因才与植物保卫素的积累有关。在代谢水平上,首先看到的是细胞壁中酚类化合物的积累,随后是异黄酮偶合体的水解及植物保卫素的积累。植物病程的这些变化,包括分子、细胞、代谢水平和宏观症状表现都是按预订时序出现的,与植物中许多由遗传控制的生理过程一样是有序活化,并在一定阶段得到表达的。

图2 茄镰孢菜豆专化型与豌豆内果皮组织不亲和互作中主要反应发生的时序性

(引自L.A.Hadwiger)

根据豌豆与茄镰胞菜豆专化型不亲和互作反应的时序分析,虽然病菌小型分生孢子接种内果皮表皮细胞后形成牢固的吸附关系需要2小时,但寄主和病菌之间的信号传递早就发生。在15~30分钟内豌豆内果皮表皮细胞中即出现真菌细胞壁的组分和含有脱乙烯几丁质化合物。到20分钟尿嘧核苷加速参入RNA,在前3个小时中,RNA的合成对随后抗病性的表达有关键作用,2小时时对PAL酶有特殊活性的mRNA增加6倍。5小时内PAl酶和其他一些病程相关蛋白相继出现。5.5小时首次检测到豌豆素,并在受抑制的菌丝顶端和植物细胞中出现氨基己糖。真菌生长从4小时开始到6小时被完全抑制。12小时真菌菌丝中的脱乙烯几丁质增加。18小时在植物细胞中邻近真菌孢子的地方开始有黄绿色萤光色素积累(图2)。

协调性 一些植物病理学家认为,植物抗病性是植物细胞中复杂机制协调作用的结果,可以看成是与多种因子有关的函数关系。植物对侵染维管束的病原菌会产生一系列防卫反应,如凝胶、侵填体、植物保卫素、单宁、形成新导管以及导管末端对真菌孢子的捕获作用等。但它们在病程中的充分效应不仅要有一定的发生时序,而且也表现在协同作用方面。凝胶和侵填体的产生有助于植物保卫素和单宁的积累,而植物保卫素和单宁则具有保护凝胶和侵填体不受病原物破坏的作用。在植物保卫素合成中,植物细胞是临时合成并即时向适当靶点输送以保证反应细胞本身不受毒害。另外,植物对病菌侵染的防卫反应还与其他胁迫反应相协调,如富含羟脯氨酸的糖蛋白可以由不同胁迫因素诱导,但在不同情况下被转录的基因显然不同,这表明富含羟脯氨酸的糖蛋白是由很多基因控制的,在不同胁迫环境中可选择性活化。这样,同一套反应装置由于信号传递系统不同就可以在不同胁迫反应中起作用。这是植物在进化过程中发展起来的细胞反应体系的高度节约性和协调性。

- 八七会议旧址是什么意思

- 八七会议旧址是什么意思

- 八七扶贫攻坚计划是什么意思

- 八万里风云录是什么意思

- 八不是什么意思

- 八不沙皇后(乃蛮氏)是什么意思

- 八不罕皇后(弘吉剌氏)是什么意思

- 八专是什么意思

- 八两杀二命 一雷诛七凶是什么意思

- 八个沙瑶妹是什么意思

- 八中洲是什么意思

- 八丹塔是什么意思

- 八义记是什么意思

- 八义记是什么意思

- 八九年爱国派是什么意思

- 八乡山苏区反“围剿”是什么意思

- 八互是什么意思

- 八人油画集是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙串是什么意思

- 八仙串是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙乐队是什么意思

- 八仙公延年不老散是什么意思

- 八仙图是什么意思

- 八仙妙应丹是什么意思

- 八仙山是什么意思

- 八仙庆寿是什么意思

- 八仙庵是什么意思

- 八仙换骨丸是什么意思

- 八仙捧寿是什么意思