纳西族Naxizu

中国56个民族之一。人口27.8万(1990)。主要聚居在中国云南省丽江纳西族自治县境内,部分散居在云南省中甸、宁蒗、维西、永胜、贡山和四川省盐源、盐边、木里以及西藏自治区的芒康等县。纳西语属汉藏语系藏缅语族彝语支。语言与藏、白、彝、哈尼语接近。文字除东巴文外,另有一种音节文字哥巴文。东巴文和哥巴文的创制均已有千年历史。纳西族的东巴舞舞谱《东巴舞来历》、《跳神舞蹈规程》经过整理后发表。纳西族传统体育活动有东巴跳、秋千、纳西族赛马、占占夺、飞石锁、丽江球、跑罐子、偷狐儿、拨拨拉、内窝扑等,其中东巴跳、纳西族赛马流行较广。

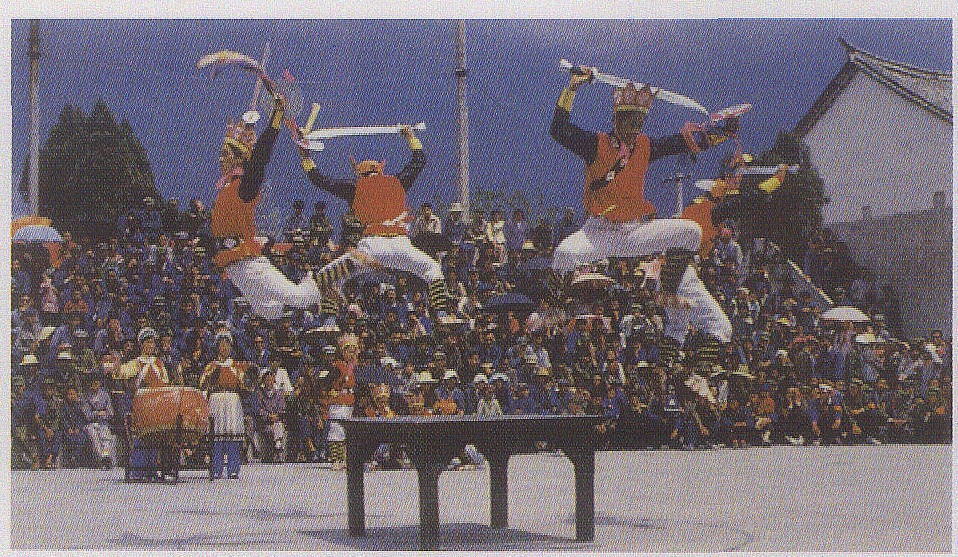

❶东巴跳。云南丽江纳西族地区古老的民族体育活动,以练武和刀术为主。在年节或祭祀活动中进行集体操练。东巴跳集中了纳西族有代表性的 “大神炼刀东巴跳”、“弓箭跳”、“磨刀跳”等多种技法的传统武功。原多在祭礼、婚丧或民族节日中集体表演,人数多达数百人,宗教色彩甚浓。东巴跳在1982年全国少数民族传统体育运动会上作过表演,其板铃及刀尤有特色。

❷纳西族赛马。居住在丽江的纳西族以产马闻名。纳西族赛马分小走、竞速、赛马劲、拾物表演、骑射等形式。

纳西族东巴跳

纳西族nàxīzú

我国少数民族之一,主要分布在云南、四川。

★归纳 缴纳 容纳 吸纳

纳西族nàxīzú

中国少数民族之一,分布在云南、四川。

纳西族

中国少数民族之一。1990年人口有2 780 092人。主要分布在云南省的丽江纳西族自治县及邻近各县,四川省盐原、盐边、木里三县和西藏的芝康县。纳西语属汉藏语系藏缅语族,早在一千多年前就创造了东巴教,部分人信道教、基督教。主要从事农业,畜牧业,手工业也较发达。中华人民共和国成立以前,大部分地区处于封建地主经济,少数地区处于封建领主经济,并且残存着阿注婚和母系家庭制度。中华人民共和国成立后,国家在其聚居地建立了丽江纳西族自治县,使纳西族地区在工业、农业、交通等事业均有较大发展,人民健康水平显著提高,纳西族人民真正实现了政治上的平等和当家作主的权力。

纳西族

中国少数民族之一。西部方言区自称“纳西”,东部方言区自称 “纳日”,历史上他称“么些”、“摩梭”。分布在盐源、木里、盐边、巴塘等县和攀枝花市郊。四川现有8542人 (1990年)。其先民汉时属古羌系的 “越西羌”、“牦牛夷”。居汉源、冕宁、木里、盐源一带。蜀汉时除从事农牧外,已有盐、铁、漆的生产。晋代被称为 “摩沙”,纳西语为 “牧羊人”。曾建立地方政权,元代内附,授盐井管民千户,始有土司制。此时逐步进入封建农奴制社会。明代设前、后、左、右、中5个千户所。清袭明制,在盐源设 “五所四司”。管理 “纳日” 支系及藏、傣等民族。“纳西” 支系是明代从云南迁入并定居于今攀枝花市郊、巴塘南部以及盐源大咀、木里俄亚的。中华人民共和国成立前纳西社会属封建农奴制,“斯沛” 即土司和贵族,为统治者,“责卡” 即百姓,“俄” 即家庭奴隶。现有一个纳西族乡。从事农业,兼事畜牧业。操纳西语,属汉藏语系藏缅语族彝语支。分东、西两个方言。曾有古老的象形表意文字 “东巴文”,还有一种表音的音节文字即 “格巴文”。居圆木砌成的木楞房,覆以瓦板。女十三岁始穿长可及地的多褶裙。主食为玉米,猪膘称 “琵琶猪”。以一夫一妻制为主,一些地方保留着对偶婚阿注婚姻和母系大家庭制度。行火葬,部分已改行土葬。主要节日有转山节、牛马年等。信仰原始的 “东巴教”,也有部分信藏传佛教或汉传佛教、道教。古老的文化典籍《东巴经》和史诗 《创世经》享有盛名。

纳西族

中国少数民族之一。自称“纳”、“纳西”、“纳日”、“纳恒”等,他称有“摩沙夷”、“磨些蛮”、“末些”、“摩梭”等,解放后统一定此名称。人口278009人。主要聚居于云南省丽江纳西族自治县境内,其余散居在中甸、宁蒗维西、永胜、德钦、贡山、剑川、鹤庆、兰坪和四川省的盐源、盐边、木里及西藏的芒康等地。有自己的语言文字。纳西语属汉藏语系藏缅语族彝语支。文字有两种,一种是象形文字,主要由巫师“东巴”用来书写经典,故称“东巴文”。另一种是音节文字,叫“哥巴文”,其创制均已有1000多年的历史,所记录的神话故事和宗教经典是纳西族古代文化的结晶,也是中华民族的优秀文化遗产之一。经济以农业为主,山区畜牧业也占有一定比重。现在还建起了机修、采煤、发电、化肥、毛纺等工业企业。服饰中保留有较多的畜牧文化遗迹,如永宁地区的男子爱戴牦牛皮帽、披羊毛毡毯,丽江地区的妇女褂外喜披羊皮披肩等。住房过去多为木楞房,现在“三房一照壁”或“四合五天井”的瓦房已占主导地位。传统节日有正月农具会、三月物资交流会、七月骡马交易会等。普遍信仰原始多神的东巴教,部分人还信奉藏传佛教和道教。

纳西族

自称“纳西”、“纳”、“纳汝”,他称“么些”、“摩梭”等。中国少数民族之一。主要分布于云南丽江纳西族自治县, 其周围诸县亦有分布。245,154人(1982年)。渊源于南迁的古氐羌人, 其先民晋代史籍称“摩沙夷”,唐代称“磨些蛮”,分布在今川、滇雅砻江下游和金沙江两岸, 属“乌蛮种类”。三国时内部已有阶级分化, 唐初曾建立越析诏(磨些诏),为六诏之一,后为南诏所灭。元明到清初, 一些首领先后被中央王朝授予世袭封建土司官职, 如明代的丽江木氏土知府等, 其管辖的地区基本上都已进入封建领主制发展阶段。明末尤其是清初改土归流后, 大部分地区向封建地主制发展。人民生活贫困, 历史上曾举行过多次反抗斗争。1935年曾与普米族人民一起, 共同反抗过云南宁蒗永宁土司管家的压榨; 1938年在中国工农红军过境的革命影响下, 曾掀起过金江反封建的农民起义。解放前除云南宁蒗、维西、中甸及四川盐源、木里等地,程度不同地保留封建领主制外, 其余地区均处于地主制发展阶段。操纳西语, 属汉藏语系藏缅语族彝语支, 有古老的原始象形文字东巴文和一种音节文字哥巴文, 均不通行,通用汉文。旧时多信东巴教,部分信喇嘛教等。主要为一夫一妻的父系小家庭制, 宁蒗永宁及盐源左所等地还存在着*阿注婚姻和母系家庭的残余。多行土葬,永宁等地行传统的火葬。解放后,实行了社会改革, 建立了丽江纳西族自治县。过去主要从事农业,兼事牧业,生产水平较低,丽江手工业和商业有所发展。解放后不仅发展农、牧业经济,修筑公路,并建有机械、机修、采煤、发电、电机、农机、化肥、水泥、造纸、毛纺、化工、制药、服装等工矿企业。有本民族的医药、文学、音乐、舞蹈、建筑、绘画、雕塑等,解放后获得继承和发展, 本民族学者对东巴文的研究尤为突出。传统节日主要有火把节、*猛本、*祭三多及*干木古等。

纳西族

主要聚居在云南省丽江纳西族自治县,在维西、中甸、宁蒗、德钦、永胜、鹤庆、剑川、兰平等8县和四川省的盐源、盐边、木里等3县也有分布。人口为308839人(2000),其中男154971人,女153868人。受教育程度:研究生169人,大学本科3547人,大学专科6421人,中专14779人,高中16134人,初中76730人,小学123776人,扫盲班3579人,未上过学36055人。分布的行业:农、林、牧、渔业14633人,采掘业40人,制造业530人,电力、煤气及水的生产和供应业133人,建筑业139人,地质勘察业、水利管理业36人,交通运输、仓储及邮电通信业288人,批发和零售贸易、餐饮业868人,金融、保险业134人,房地产业8人,社会服务业853人,卫生、体育和社会福利业208人,教育、文化艺术及广播电影电视业621人,科学研究和综合技术服务业44人,国家机关、党政机关和社会团体666人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人216人,专业技术人员1244人,办事人员和有关人员700人,商业、服务业人员1307人,农、林、牧、渔、水利业生产人员14547人,生产、运输设备操作人员及有关人员932人。纳西族有自己的语言文字。纳西语属汉藏语系藏缅语族彝语支,分东西2种方言。创制于公元7世纪的象形文字,称“东巴”文和音节文字“哥巴”文。1957年,设计了拉丁字母拼音文字方案。以从事农业生产为主,农产主要有大米、玉米、麦类、豆类、棉花、麻等6种。金沙河套地带,是著名的林区。玉龙山区植物种类繁多,素有“植物宝库”之称。

纳西族

纳西族人口约为27万人。主要聚居于云南省丽江纳西族自治县及周边地区,四川省盐源、盐边、木里等县和西藏的茫康县也有分布。使用纳西语,属汉藏语系藏缅语族彝语支。由于与汉族交往密切,因此大多数人会讲汉语。过去纳西族有两种文字,一种是表意的象形文字,叫东巴文,一种是表音的音节文字,叫哥巴文。1957年设计了一种以拉丁字母形式为基础的纳西拼音文字方案。过去纳西族人普遍信仰多神的东巴教。少数人信仰喇嘛教、道教或基督教。

纳西族是古代羌人向南迁徙的一个支系。纳西这一族名来源于古代髦人的一个部落名。汉代文献中的“牦牛夷”和“摩沙夷”,就是纳西族的先民。因地域不同纳西族也有不同的自称,如“纳西”、“纳”、“纳汝”、“纳日”等,新中国成立后根据本民族的意愿统一定名为纳西。纳西族人在自己民族的发展过程中,创造了灿烂的民族文化。产生于公元7世纪的东巴文,是目前世界上仅存的仍在使用的象形文字。用东巴文书写的东巴教经典的《东巴经》,是研究纳西族社会发展历史的珍贵资料。纳西族人以从事农业生产为主,种植水稻、玉米、土豆、麦、豆类和棉、麻等。金沙江两岸是林区;玉龙山区植物种类多,被誉为植物宝库。

051 纳西族

中国少数民族之一。主要分布于云南丽江纳西族自治县及周围诸县。亦有少数散居于四川盐源、木里等地。人口为278009人 (1990年)。其先民由汉代的摩挲夷发展而来。有纳西、纳汝、巴西、苏西等自称。操纳西语,有古老的原始象形文字东巴文和一种音节文字哥巴文,均不通行,现通用汉文。500多卷的《东巴经》是其古老文化的宝贵遗产。旧时多信东巴教,部分信喇嘛教。有封建地主制经济及领主制经济,宁蒗县永宁地区还保留着母系社会的残余。中华人民共和国建立后,实行社会改革,建立了纳西族自治县。

纳西族

中国少数民族。分布在云南省丽江纳西族自治县和维西、中甸、宁蒗和四川省盐源、盐边等县。人口245154人(1982年)。纳西语属汉藏语系藏缅语族彝语支。通用汉文。源于古代四川等地的摩沙夷。以农业为主,信奉东巴教。传统节日有“正月农具会”、“三月龙王庙会”和“七月螺马会”。20世纪处于封建社会阶段。1957年完成社会主义改造,农林牧副渔业有较大的发展。

纳西族

中国少数民族之一。主要分布于云南丽江纳西族自治县,其周围诸县亦有分布。人口245,154人(1982年)。渊源于南迁的古氐羌人。语言属汉藏语系藏缅语族彝语支。原有东巴文及哥巴文,仅巫师使用。通用汉文。旧时多信东巴教,部分信喇嘛教。解放前,大部分地区均为封建地主经济,丽江地区已出现商业资本家,宁蒗、维西、中甸等部分地区还停留在封建领主制阶段。行一夫一妻制的个体小家庭。宁蒗及永宁等地还存在着阿注婚姻和母系家庭的残余。以农业为主,畜牧业、手工业及商业较发达。解放后,建立了丽江纳西族自治县,发展了农、牧业经济,建有机械、发电、造纸、毛纺、服装等工矿企业。有本民族的医药、文学、音乐、舞蹈、建筑、绘画、雕塑等。传统节日主要有火把节、猛本、祭三多等。

纳西族na xi zu

Naxi nationality

纳西族

中国少数民族之一。自称“纳西”、“纳”、“纳汝”、“纳日”。他称“摩沙”、“末些”、“么些”等。主要聚居于云南省丽江纳西族自治县,维西、中甸、宁蒗、德钦、永胜、鹤庆、剑川、兰坪等县和四川盐源、盐边、木里等县,西藏瓦芒康县也有分布。人口278009人(1990年)。操纳西语,属汉藏语系藏缅语族彝语支。多能说汉语。有表意的象形文字,称东巴文,还有音节文字,称哥巴文,均不通行。通用汉文。渊源于南迁的古氐羌人,其先民“摩沙夷”在三世纪初已居住在越巂郡定筰县(今四川盐源)。8世纪末,在今丽江金沙江流域和盐源雅砻江以东的纳西族先民逐渐向西南迁徙;盐源以西金沙江流域一带的纳西族先民亦逐渐聚居于丽江地区。定筰地区的么些部落,唐代曾有一部分渡过金沙江,向南进入洱海东部今宾川一带,建立了“越析诏”,称“么些诏”,为六诏之一。后为南诏所灭。元明到清初,一些首领先后被中央王朝授予世袭封建土司官职。明末清初改土归流后,大部分地区进入封建地主制,但各地经济发展不平衡。云南宁蒗和四川盐源、木里等县的纳西族,约占35%左右的人口,还处于封建领主制发展阶段。农业是主要经济部门,主要生产稻谷、玉米、土豆、麦类、豆类和棉、麻。近代以来的丽江城区出现了一些拥有巨资的商业资本家,其中有的是地主兼工商业者。丽江县的手工业较发达。历史上曾举行过多次反封建斗争。20世纪初,英法帝国主义入侵云南,均遭纳西族与各族人民的共同痛击。1936年4月,中国工农红军北上抗日途经丽江时,曾协助红军胜利渡过金沙江。明清以来,木氏土司大力学习和传播先进汉族文化,出现不少文士和诗文佳作。劳动人民在生活实践中创作的诗歌、音乐、舞蹈艺术更是名闻全滇。建筑壁画等也表现出较高创作艺术。多信东巴教,部分信喇嘛教。主要为一夫一妻的父系小家庭,宁蒗、永宁及盐源在所等地还存在着阿注婚姻和母系家庭残余。多行土葬,永宁等地行火葬。传统节日有“正月农具会”、“三月农王庙会”和“七月骡马会”、火把七节等。

- 昔别已三载,今来成两翁。是什么意思

- 昔刺思是什么意思

- 昔刺泥是什么意思

- 昔則廬古璽印存是什么意思

- 昔剌思是什么意思

- 昔剌斡耳朵是什么意思

- 昔勒尼学派是什么意思

- 昔博赤是什么意思

- 昔卫叔之御昆兮,昆为寇而丧予是什么意思

- 昔去梅笳发,今来薤露晞。是什么意思

- 昔去落尘俗,愿言闻此曲。是什么意思

- 昔去雪如花,今来花似雪是什么意思

- 昔去雪如花,今来花似雪。是什么意思

- 昔只兀惕是什么意思

- 昔合哥河是什么意思

- 昔周人尊师,谓之尚父。今可咸曰郑君,不得称名也。是什么意思

- 昔圣王为法,先抚字而后催科,重教化而缓刑罚。是什么意思

- 昔夏之方有德也,远方图物,贡金九枚,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。是什么意思

- 昔如釜,今如盘是什么意思

- 昔如韛上鹰,今似槛中猿。是什么意思

- 昔妒邻宫槐,道类双眉敛。是什么意思

- 昔孜是什么意思

- 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。是什么意思

- 昔宝赤是什么意思

- 昔宝赤万户府是什么意思

- 昔尝游此郡,三霜弄溟岛。是什么意思

- 昔尼克学派是什么意思

- 昔尼克派是什么意思

- 昔尼父之在陈兮,有归欤之叹音;钟仪幽而楚奏兮,庄舄显而越吟。是什么意思

- 昔岁是什么意思

- 昔岁惊杨柳,高楼悲独守;今年芳树枝,孤栖怨别离。是什么意思

- 昔岁褒衣梁甫吟,当时已有致君心。是什么意思

- 昔岁逢太平,山林二十年。泉源在庭户,洞壑当门前。井税有常期,日晏犹得眠是什么意思

- 昔席是什么意思

- 昔年是什么意思

- 昔年共照松溪影,松折碑荒僧已无;今日重思锦城事,雪消花谢梦何殊。是什么意思

- 昔年南去得娱宾是什么意思

- 昔年尝过杜子美,亦得高歌破印纸。是什么意思

- 昔年意气似金兰是什么意思

- 昔年本不住,今者亦无来。是什么意思

- 昔年歌阳春,徒推郢中调。是什么意思

- 昔年种柳人安在,累岁开花藕自生。是什么意思

- 昔年莺出谷,今日凤归林。是什么意思

- 昔年雕辇路,唯有采樵歌。是什么意思

- 昔年顾我长青眼,今日逢君尽白头。是什么意思

- 昔康勒空是什么意思

- 昔怜三易地,今讶两分途。是什么意思

- 昔思丹是什么意思

- 昔思君(傅玄)是什么意思

- 昔思田是什么意思

- 昔我事讨论,未尝怠经籍。是什么意思

- 昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏是什么意思

- 昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。是什么意思

- 昔我往矣,杨柳依依.今我来思,雨雪霏霏.是什么意思

- 昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏是什么意思

- 昔我投荒处,孤烟望岛夷。是什么意思

- 昔我芝兰契,悠然云雨疏。是什么意思

- 昔攀六龙飞,今作百炼铅。是什么意思

- 昔日是什么意思

- 昔日一妇人是什么意思