系膜的发生

系膜为联系内脏器官与体壁之间的双层浆膜,是随着胚盘发育形成圆柱形胚胎体形时由侧板脏壁中胚层发生而来(参见“体腔的发生”条,图3)。早期胚胎消化管全长均有完全的背侧系膜和腹侧系膜,以后随着器官生长发育和转位,有些部位的系膜发育伸展,有些融合消失或变成韧带。如腹侧系膜在发育后期除了在胃、肝间保留成小网膜及在肝与腹壁间保留成为镰状韧带外,自十二指肠以下的其余部分均退化消失。背侧系膜一般终生保留,区分为食管系膜、胃系膜和肠系膜,但各区也有不同的演变。系膜不但有悬系脏器的作用,而且是分布于脏器的神经、血管、淋巴管通连的途径。

食管系膜的发生 在发生最初,具有食管背系膜和食管腹系膜。食管背系膜因参加纵隔的组成,与食管、主动脉等结构在胸部正中处组成一片宽厚的纵行隔而失去其浆膜的性质,其底部(尾侧)参加膈的形成,也不具备系膜的形态。食管腹系膜内,由于发生了心管,而成为心管系膜的一部分。在心管背侧的称为心管背系膜,在心管腹侧的称为心管腹系膜,这两种心管系膜均为过渡性结构,很快会消失。

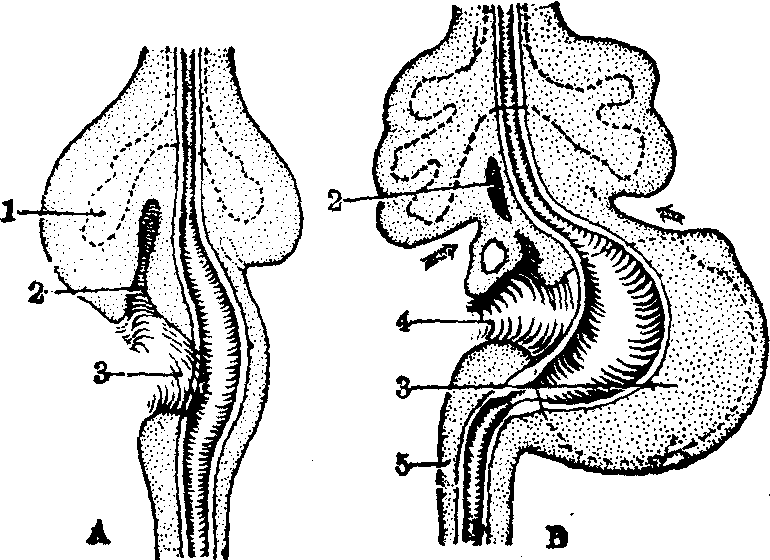

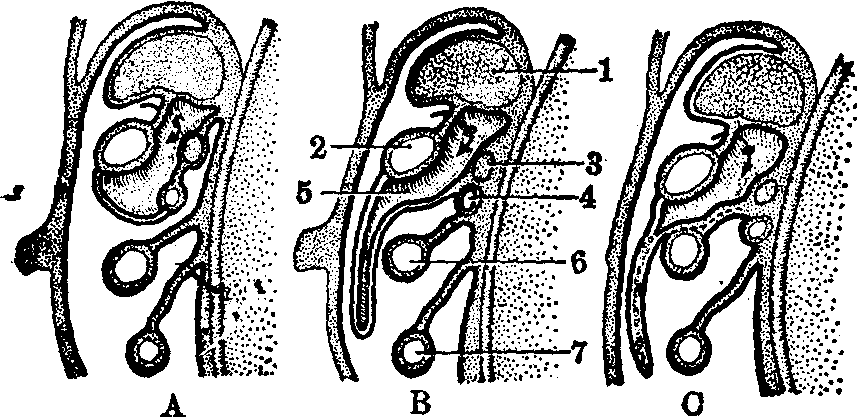

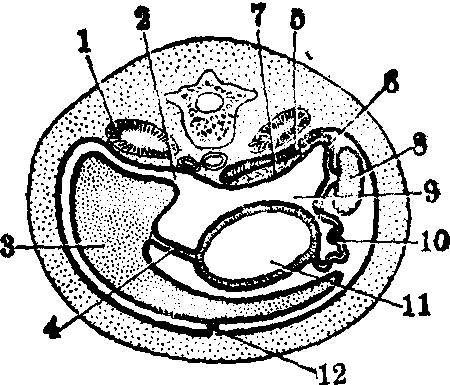

胃系膜的发生 具有背、腹系膜两部分,是系膜中发生比较完善的部位。背系膜后来发育伸展为大网膜,腹系膜发育成为小网膜。在胚胎第4周时,胃还是一个管径很小的直行上皮管道,以后才膨大发育形成一个弯曲的囊腔,背侧系膜随着胃膨大和向左、向下的转位,而被转到胃的左后方,形成为大网膜,并向下伸展,呈围裙状垂悬于腹壁和肠曲之间,向背侧反褶,构成网膜囊(图1、图2)。反褶的部分上行横过横结肠的腹侧面,并与其表面的浆膜和横结肠背系膜以及背侧体壁腹膜相融合,融合的膜层只有表面一层保持着浆膜的性质,深层均变为纤维组织而形成胃-结肠韧带。在发生过程中,胃背系膜内还发生了脾脏,因而脾脏的外表面被有浆膜组织,并在脾门外反褶形成脾的系膜悬系在大网膜左上方,贴附于膈的腹腔面。因此,从胃到脾的大网膜又称胃脾韧带; 从脾向体壁背侧连续覆盖于左肾腹面的则称为脾肾韧带,或脾膈韧带。所以胃的背系膜根部与体壁腹膜的连续和愈合是与相应脏器的位置固定密切相关(图3)。胃腹系膜随着胃的转位而移向右腹方,发育成小网膜,它是联系胃小弯、肝及十二指肠上部与腹壁浆膜之间的系膜。因为从十二指肠发生的肝芽突伸入小网膜内发育,于是胃的腹系膜又分为两部分,在胃小弯与肝之间的称为胃-肝韧带和肝-十二指肠韧带,总称为小网膜;在肝与腹壁之间的称为镰状韧带。肝的表面覆盖着一层由胃的腹系膜而来的浆膜,这层浆膜在膈的腹腔面横行反褶与膈的浆膜相连续,它的反褶处形成肝的冠状韧带,不但将肝悬系在膈的腹腔面,而且也将腹膜腔和网膜囊分隔开。网膜囊是由胃及其系膜组成的腹腔纵行分隔发育而成的。网膜囊呈扁平袋状,底向左侧下方,主要是由双层浆膜的大网膜折叠而成。网膜囊出口称为网膜孔,是网膜囊和腹膜腔交通的孔道。心下囊是一个由早期胚胎(3~4周)胃背系膜根部里面发生的裂隙,裂隙互相连合成一囊腔,通于食管的右侧,为网膜囊上部发生的发源处。以后,心下囊在食管右侧向上伸展,尖端达到右侧肺芽位置(图1)。最后,由于横膈的发育,心下囊即行封闭,成为封闭的囊袋。但有些人在成年期仍保留此囊。

图1 胃系膜,示网膜囊的形成

A.第4周(腹面观) B.第6周(腹面观)

1.右肺芽 2.心下囊 3.网膜囊 4.网膜孔 5.肠系膜

图2 人胚胎纵切面,示网膜囊的形成

A.2月 B.4月 C.成人

1.肝 2.胃 3.胰 4.十二指肠 5.网膜囊 6.结肠 7.空肠

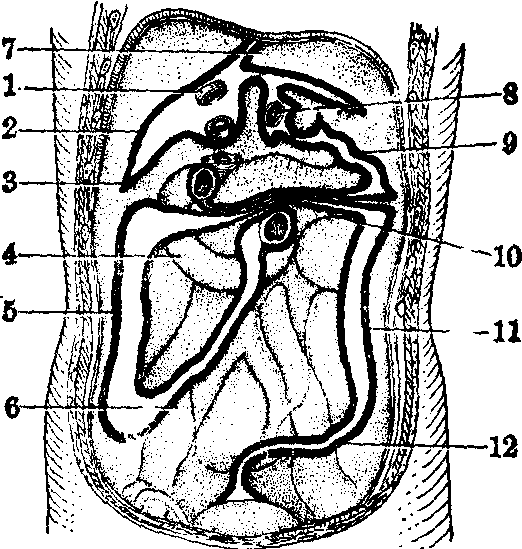

图3 4月人胚胎横切面,示网膜与腹膜的关系

1.肾 2.网膜孔 3.肝脏 4.小网膜 5.背侧腹膜和胃背系膜愈合处 6.脾肾韧带 7.胰 8.脾 9.网膜囊 10.胃脾韧带11.胃 12.镰状韧带

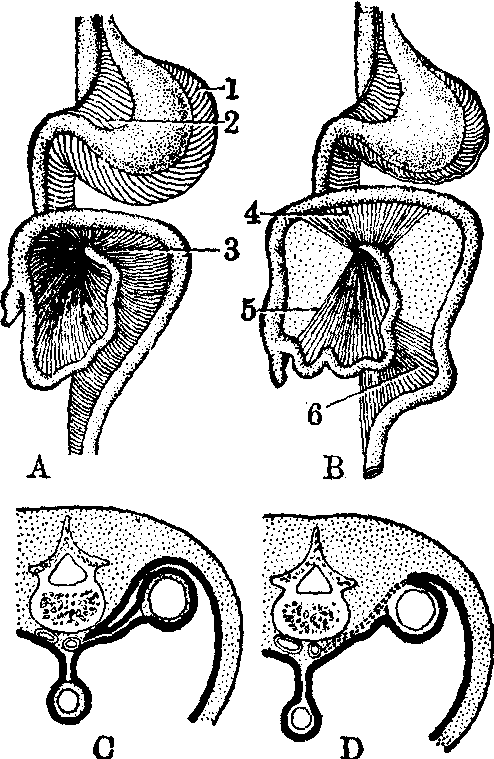

肠系膜的发生 胚胎第5周时,原始消化道是一条简单的上皮管,这时小肠与大肠均有背系膜和腹系膜与体壁的腹膜相连续,将腹膜腔分隔为左、右不相通连的部分。在胚胎第6周以后,随着中肠襻的形成、旋转、盘曲和贴附,小肠系膜大部分消失,只有十二指肠上部参与小网膜形成的肝十二指肠韧带和肝镰状韧带仍保留。小肠系膜大部分保存为永久结构,但变化很大。小肠和大肠在腹膜腔中伸展,扭转和易位时,十二指肠上部以下部分,因被横结肠及其背系膜横行越过于其上的腹侧,以致被贴附于背侧体壁,成为腹膜后器官,系膜也被吸收而变为纤维组织。空肠与回肠伸展最长,盘曲频繁,该区背系膜形成为通称的肠系膜。系膜的根部从十二指肠空肠曲起,斜向右侧下方经过腹主动脉、下腔静脉、右输尿管的腹侧面,至右侧回盲交界处附着,形成一个折扇的形状(图4)。小肠系膜根部的附着及其方位对临床诊断和应用具有重要意义。结肠腹系膜因肠曲扭转易位而消失,结肠背系膜也因结肠不同区段定位的不同而发生明显的变化。当肠曲于胚胎早期从脐腔返回腹膜腔时,结肠上段转位至腹膜腔的右上侧,形成升结肠; 结肠下段则转位至左侧,形成降结肠; 介于两者之间的部分为横结肠。升结肠和降结肠的背系膜因贴附于体壁而与相应部位的腹膜相融合,故背系膜不复存在(图4)。横结肠有发达的背系膜,并与移行于其腹侧面的大网膜背层相融合其组织性质也发生了改变。乙状结肠随降结肠扭转斜行下达直肠,系膜仍保留。直肠以下即逐渐缩短,与盆腔腹膜及其纤维组织相移行而融合不见(图5)。阑尾是从盲肠突出延伸的盲管,具有从回盲交界处包被的背系膜,当阑尾位于回盲后位时,这种阑尾系膜即不存在。

图4 肠系膜的形成

A,B.纵切面 C,D.横切面,示结肠系膜与腹膜相融合

1.胃背系膜 2.胃腹系膜 3.肠背系膜 4.横结肠系膜 5.肠系膜根部 6.乙状结肠系膜

图5 示肠系膜与背部体壁相附着的位置关系

1.下腔静脉 2.冠状韧带 3.三角韧带 4.十二指肠 5.升结肠附着处 6.肠系膜 7.镰状韧带 8.食管 9.胃系膜 10.横结肠和体壁连合处 11.降结肠附着处 12.乙状结肠系膜

- 循环接力是什么意思

- 循环推移规律是什么意思

- 循环教学制是什么意思

- 循环数列是什么意思

- 循环无端是什么意思

- 循环日报是什么意思

- 循环时间是什么意思

- 循环时间测定是什么意思

- 循环水泵是什么意思

- 循环波动是什么意思

- 循环泵是什么意思

- 循环流动是什么意思

- 循环流程是什么意思

- 循环浮动利率债券是什么意思

- 循环浴马是什么意思

- 循环游法是什么意思

- 循环激动是什么意思

- 循环片是什么意思

- 循环牵引是什么意思

- 循环生命体是什么意思

- 循环直达列车是什么意思

- 循环相继是什么意思

- 循环相迫,变化无常是什么意思

- 循环码是什么意思

- 循环积累因果理论是什么意思

- 循环移位是什么意思

- 循环簿是什么意思

- 循环粒细胞池是什么意思

- 循环系统是什么意思

- 循环系统动力学是什么意思

- 循环系统的组成与功能是什么意思

- 循环索缆是什么意思

- 循环累积因果关系理论是什么意思

- 循环累积因果理论是什么意思

- 循环组实验是什么意思

- 循环经济是什么意思

- 循环经济 “3r” 原则是什么意思

- 循环经济与产业体系是什么意思

- 循环经济与可持续发展是什么意思

- 循环经济与循环型社会是什么意思

- 循环经济与清洁生产是什么意思

- 循环经济与生态农业是什么意思

- 循环经济与生态工业是什么意思

- 循环经济中的政府职能是什么意思

- 循环经济产业体系是什么意思

- 循环经济产业体系构成是什么意思

- 循环经济产业模式是什么意思

- 循环经济型生态城市是什么意思

- 循环经济对环境压力的响应是什么意思

- 循环经济对资源压力的响应是什么意思

- 循环经济市和省区发展模式是什么意思

- 循环经济建设案例是什么意思

- 循环经济建设法律法规是什么意思

- 循环经济微观组织是什么意思

- 循环经济技术模式是什么意思

- 循环经济效率评价是什么意思

- 循环经济核算方法是什么意思

- 循环经济消费模式是什么意思

- 循环经济理论与方法是什么意思

- 循环经济生态学理论基础是什么意思