粮食经济grain economics

粮食的生产、交换、分配和消费等活动及其经济关系。粮食的统计口径,在不同国家略有差异。联合国粮农组织的统计称“谷物”(cereal),其中包括小麦、稻谷、玉米、高粱、大麦、燕麦、黑麦和谷子等,不包括薯类和大豆;稻谷的产量按每100千克折65千克大米计算。在中国的粮食统计中, 则包括薯类和大豆,薯类产量是按5千克鲜薯折1千克粮食计算,稻谷产量按未脱壳的稻粒计算。

地位和作用 从历史上看,世界各国粮食经济占整个国民经济和农业经济的比重普遍呈下降趋势。至20世纪80年代,一些经济发达国家的粮食产值只占国民经济总产值的1%左右, 占农业总产值的20%左右。但是,粮食经济的地位和作用并没有因此而改变:❶多数国家,粮食仍然是主要食物。即使是少数以动物性食品为主的经济发达国家,其动物性食品也主要是从粮食转化而来。

❷粮食是农业的基础,世界粮食种植面积占耕地的60%;如果没有足够的粮食,就不可能大量发展经济作物和饲养业。

❸粮食及其副产物很多是工业的重要原料,并随着科学技术的发展不断在扩大其用途。

❹粮食生产在一些国家已成为获得盈利的产业部门,是国际贸易的大宗商品。

❺粮食是社会安定、国家安全的重要因素, 国际政治、经济斗争中的战略性物资。

世界粮食经济概况 粮食生产从人工栽培粮食作物算起, 至今约有1万年左右的历史。在古代, 粮食生产均使用人畜力和传统方法,是以自给性生产为主,商品量很少, 其发展速度非常缓慢。进入资本主义社会以后,世界各国的粮食商品生产才有显著的发展。第二次世界大战前最好时期的1934~1938年, 世界谷物平均年产量是5.46亿吨,按中国粮食的统计口径是6.88亿吨。第二次世界大战以后, 随着人口的增加、市场的扩大和生产关系的调整, 以及工业和科学技术的发展, 使许多国家逐步实现了农业机械化、生产专业化和经营集约化,粮食经济得到迅速发展。在1950~1985年的36年间,世界谷物产量由5.45亿吨增加到18.29亿吨, 增长2.4倍; 按中国的粮食统计口径是由7.4亿吨增加到21.07亿吨, 增长1.8倍。在1950~1980年的31年间,世界谷物总产量的增长速度是127.8%。粮食增长速度最快的是法国, 增长244.6%; 其次是巴西,增长238.7%; 再次是印度增长175%, 澳大利亚161%,缅甸159.2%,中国142.6%, 英国141.9%。世界谷物产量最多是美国、中国、苏联、印度、法国、加拿大。这六个国家的产量占世界总产量的60%以上,其中美国人口只占世界人口的5%,而谷物产量却占世界谷物总产量的20%。1985年谷物平均每公顷产量, 世界平均水平是2 523千克,平均产量最高的国家是:日本5 848千克, 法国5 699千克, 南朝鲜5 647千克, 联邦德国5 304千克, 匈牙利5 157千克, 丹麦4 941千克, 美国4 768千克。非洲谷物单位面积平均产量最低,1979年只有918千克。1985年平均每个农业劳动力生产的谷物,最高的国家是: 美国95吨, 加拿大88吨, 澳大利亚55吨, 丹麦50吨, 法国33吨, 英国32吨。

在世界谷物生产中, 小麦、稻谷、玉米三大作物占主要地位,种植面积占60~70%,总产量占80~90%。1985年, 在世界谷物生产中, 小麦面积占31.5%, 总产量占27.7%; 稻谷面积占19.8%,总产量占25.3%;玉米面积占18.2%, 总产量占26.6%。

第二次世界大战以后, 世界粮食增长速度超过人口增长速度,粮食平均每人占有量有很大提高。1950~1985年的36年间,世界谷物平均每人占有量由251千克提高到381千克, 提高52%。但是, 在地区之间、国家之间的占有量很不平衡。1982年, 占世界人口26%的发达国家, 生产了世界51.5%的粮食, 而占世界人口74%的发展中国家,只生产占世界48.5%的粮食。1981年同1945~1949年平均相比, 发达国家平均每年人口递增1.1%, 粮食递增3.1%; 发展中国家平均每年人口递增2.4%, 粮食递增4.5%。1985年按人口平均占有粮食最多的国家是:加拿大1 993千克,澳大利亚1 726千克, 美国1 712千克, 丹麦1 705千克, 匈牙利1 438千克,罗马尼亚1 099千克,法国1 052千克。在世界平均水平以下的国家中,中国364千克, 印度239千克,非洲国家一般只有100多千克,少的是几十千克。据联合国粮农组织在80年代初的调查, 全世界粮食短缺的国家29个, 其中23个在非洲。一些发达国家粮食生产过剩, 采取限制生产、补贴出口、鼓励消费, 甚至销毁等措施。而很多发展中国家粮食严重不足, 饥饿和营养不良人口日趋增加,70年代以前大约有2亿人,1974年上升到4亿人, 1980年达5亿人之多。造成粮食占有量不平衡的原因是多方面的, 包括: 旧的国际经济秩序尚未彻底改变, 一些发展中国家独立后未能改变帝国主义、殖民主义统治下的单一经济, 仍然受垄断资本控制;一些发展中国家的农民, 一方面没有粮食,另一方面又要为发达国家大量生产咖啡、可可、橡胶、烟草和香料等经济作物, 而不能换回足够的粮食。

粮食国际贸易的历史可以追溯到古希腊、古罗马时代, 当时地中海沿岸和后来的波罗的海沿岸就有希腊商船贩运小麦; 非洲许多国家和地区的粮食生产有余, 输出谷物, 曾一度被称为罗马帝国的“粮仓”。到了近代,欧洲商人取代了希腊人, 他们在欧洲、亚洲、美洲、澳大利亚等地区曾很活跃。然而, 直至第二次世界大战前, 投入国际市场的粮食还不多, 世界粮食净出口额只有800万吨,仅占世界粮食总产量的3%。到20世纪40年代,粮食国际贸易量平均每年也只有3 800万吨。在第二次世界大战以后, 国际粮食贸易有很大发展。50年代增加到5 100万吨,60年代达9 600万吨,70年代1.5亿吨, 80年代初又增加到2.4亿吨。粮食国际贸易量占世界粮食总产量的比重, 50年代占6%,70年代为9%, 80年代初达到14%。小麦在粮食国际贸易中是大宗,1981年占世界粮食总出口量的47.4%。第二次世界大战以后, 粮食国际贸易出现了一些新的特点: ❶粗粮急剧增加。60年代中期以前,粗粮仅占1/3,80年代初已增加到1/2, 其中玉米占70~80%。粗粮增加主要用作饲料。

❷一些国家净进口增多。苏联、东欧一些国家由历史上的粮食出口国变为进口国; 日本由粮食基本自给变为最大的粮食净进口国。亚洲、非洲、拉丁美洲的一些国家也由过去的出口国变为净进口国。如1982年,苏联进口4 010万吨,日本进口2 436万吨, 中国1 150万吨(1983年); 其他年度进口500~1 000万吨的国家和地区有西班牙、埃及、意大利、比利时及卢森堡、沙特阿拉伯、南朝鲜、联邦德国等。

❸净出口国减少, 而且更加集中。1982年, 粮食净出口国只有20几个, 其中美国、加拿大、法国、澳大利亚和阿根廷五国出口的粮食即占世界粮食出口总额的80%,而美国就占世界粮食出口总额的50%。

❹国际粮食市场供求动荡不稳, 价格波动急剧。世界粮食库存量同当年消费量的比值, 在60年代为20~25%, 超过17~18%的正常水平;1972~1975年下降到13~14%;1977年上升到19%; 1979年下降到17%, 1980年以后又有增长趋势。国际市场粮食价格, 如以1970~1979年小麦、玉米、大米、大麦等四种粮食平均出口价格为100,那么1971年是51、1974年134、1977年91、1981年145,1985年又趋于疲软。

❺少数跨国公司控制粮食国际贸易, 一些发达国家政府竞相用财政补贴支持出口, 有些国家并直接管制粮食贸易和价格。

世界粮食消费水平在不断增长, 但国家和地区之间增长很不平衡。1974~1976年平均数与1943~1952年平均数相比,世界平均每人消费量大体上由200千克增加到300千克。消费水平最高的首推美国和加拿大,平均每人每年都在1吨左右; 其次为苏联、法国、联邦德国, 消费都在750千克左右; 拉丁美洲平均270千克,亚洲平均约为260千克, 非洲大体上是200千克。撒哈拉沙漠以南的一些干旱地区平均每人年消费量只有50~100千克。粮食消费中, 用于饲料的急剧增加。1970~1979年,世界饲料谷物约增加1亿吨,增长47%;80年代初,世界饲料粮增加到5.5亿吨, 约占世界粮食总产量1/3。70年代以来,粮食消费中用于饲料的比重,美国约占80%,西欧国家约占60%, 苏联约占50%,日本约占40%。粮食高消费国家直接食用部分在不断降低, 美国为60多千克, 法国、加拿大、澳大利亚、联邦德国是100千克左右, 苏联175千克。从粮食消费品种上看, 总的趋势是转向以小麦为主。在历史上北欧曾以消费黑麦为主,亚洲一些国家曾以消费大米为主,非洲、中美洲和中国曾以杂粮为主, 而在70年代以后都不同程度地转向以消费小麦为主。

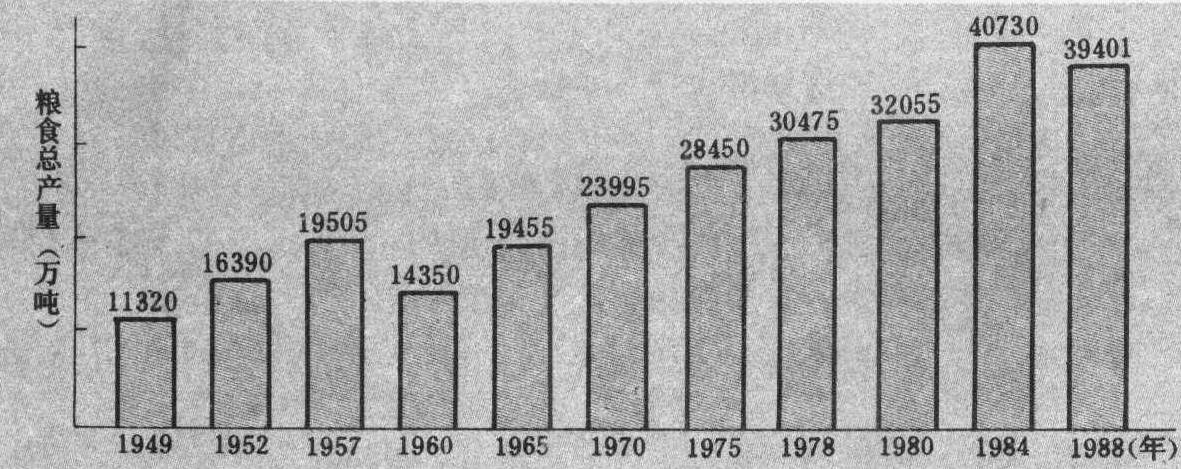

图 1 1949~1988年中国粮食总产量

中国粮食经济概况 1985年中国粮食总产量为3.8亿吨(按谷物统计为3.4亿吨), 占世界总产量的18%;平均每公顷产量为3 483千克, 高于世界平均水平的48%;按全国人口平均每人占有量只有365千克, 低于世界平均水平71千克。中国自1949年以来, 粮食总产量持续增长(见图1)。粮食年平均增长率: 1949~1950年为13.1%,1953~1957年为3.5%, 1963~1965年为6.7%, 1966~1970年为4.5%, 1971~1975年为3.2%,1976~1980年为2.4%,1981~1985年为3.4%;但在1958~1962年间减产,平均年递减率为3.9%。在1978~1984年的6年间, 粮食面积减少733万公顷,而粮食总产量却增加1亿多吨, 年平均增长率近5%。

中国粮食产量中, 稻谷、小麦、玉米所占比重逐年增加, 大豆和杂粮则逐年减少。稻谷生产, 50年代开始实行单季改双季、间作改连作; 70年代长江流域部分水稻区双季改三季; 稻麦两熟地区扩大到黄淮平原。1973年制出第一批杂交稻种, 1976年开始大面积推广, 1984年发展到866万公顷, 获得了大幅度增产。中国小麦种植分冬麦区和春麦区。冬麦主产区集中在华北平原各省、陕西中部和江苏、安徽两省的北部, 一般占粮田的40~50%以上; 春小麦主要产于沿长城一线的省、区和东北三省。中国小麦平均每公顷产量,1965年以前一直徘徊在750千克左右,70年代达到1 850千克,1984年提高到2 970千克。玉米广泛分布在东北三省、华北、西南以及西北各省、区, 种植面积在1952年为1 257万公顷, 至1985年发展到1 770万公顷。

中国的粮食生产大部分是自给性的。粮食商品率,1949年是20%左右, 到1983年才提高到30.9%, 1984年上升为34.8%, 1985年又降为30.5%。中国从1953年起实行了30多年的粮食统购统销政策。从1985年开始, 中国政府决定改统购派购为合同定购, 对签订定购合同的农户和生产单位实行奖售平价化肥、柴油和优先给予贷款的政策。在粮食实行统购期间, 收购和销售价格由国家统一规定, 1961和1979年曾两次提高收购价格(1979年提高20%); 从1960年开始还实行粮食超过计划收购部分加价10~12%, 1971年加价提高到30%, 1979年提高到50%。政府对粮食购销差价实行财政补贴, 1979年财政补贴为72亿元,1985年达183亿元。1985年改为合同定购后, 合同定购数量的粮食按保护价格收购, 合同定购数量以外的粮食实行自由浮动的市场价格; 如果市场价格低于合同定购价格, 合同定购部分价格不变。

中国粮食消费量呈增长趋势。1949年全国总消费量为1.13亿吨,1985年增长到3.75亿吨,增长2.3倍; 平均每人消费量1949年为208千克, 1985年增长到255千克, 增

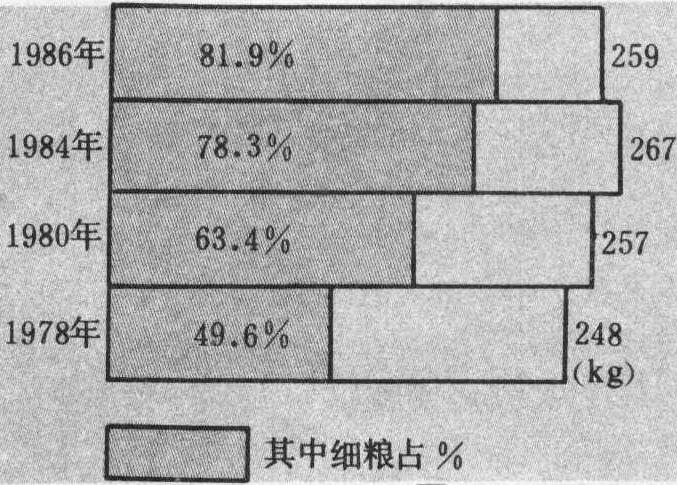

图2 1978~1986年中国人均口粮消费中

细粮所占的比重(%)

长22.6%。1985年粮食消费中,口粮约占70%,饲料用粮只占21%。1955年全国平均每人每年消费口粮(加工成米、面粉的贸易粮)为198千克,1985年增长到255千克。据抽样调查, 1985年城镇人口平均消费口粮为240千克,农村则为258千克。在按人口平均的口粮消费中,细粮(稻米、面粉)占的比重1978年为49.6%,1986年占81.9%(见图2),其余为粗粮(玉米、高粱、小米、豆类和薯类等)。

- 粟草是什么意思

- 粟菽是什么意思

- 粟蘖是什么意思

- 粟蘖米是什么意思

- 粟蛮是什么意思

- 粟裕是什么意思

- 粟裕故居是什么意思

- 粟褐条病是什么意思

- 粟角是什么意思

- 粟谷是什么意思

- 粟豁蒙是什么意思

- 粟负泥虫是什么意思

- 粟贤宇、杨清保起义是什么意思

- 粟贾一是什么意思

- 粟路是什么意思

- 粟道生是什么意思

- 粟邑是什么意思

- 粟邑县是什么意思

- 粟重黄金轻是什么意思

- 粟金是什么意思

- 粟鉴是什么意思

- 粟鋻是什么意思

- 粟错是什么意思

- 粟陈贯朽是什么意思

- 粟青是什么意思

- 粟顯揚是什么意思

- 粟颗是什么意思

- 粟颗盐是什么意思

- 粟飯是什么意思

- 粟饭是什么意思

- 粟饭之喻是什么意思

- 粟香室是什么意思

- 粟香室丛书是什么意思

- 粟马肉食是什么意思

- 粟鳞斑叶甲是什么意思

- 粟鸟是什么意思

- 粟鸟仔是什么意思

- 粟黑穗病是什么意思

- 粟鼎是什么意思

- 粟鼠,大鼠是什么意思

- 粟(谷子小米)是什么意思

- 粟𥭘是什么意思

- 粟𬓱是什么意思

- 粟売是什么意思

- 粠是什么意思

- 粡是什么意思

- 粢是什么意思

- 粢盛是什么意思

- 粢米饭是什么意思

- 粢粝是什么意思

- 粢粝之食是什么意思

- 粢食是什么意思

- 粢饭是什么意思

- 粢饭团是什么意思

- 粢饭团的秘密是什么意思

- 粢饭糕是什么意思

- 粢饵是什么意思

- 粣是什么意思

- 粤是什么意思

- 粤万年青是什么意思