粟栽培史history of foxtail millet cultiva-tion

粟〔Setaria italica (L.)Beauv.〕又称谷或谷子,植株称禾,原产中国,是中国北方原始农业中最早驯化的谷类作物之一。栽培历史至少已有7000年。

起源和分布 世界各国学者一致认为中国华北是粟的起源中心。早在史前时期中国华北的粟已遍布亚洲并传至欧洲。粟的野生种莠〔即狗尾草,Setariaviridis (L.) Beauv.〕在中国到处都有。《诗经》中已有“不蓈不莠”之句,《孟子》中亦有“恶莠恐其乱苗也”的说法,说明莠的分布相当广泛。

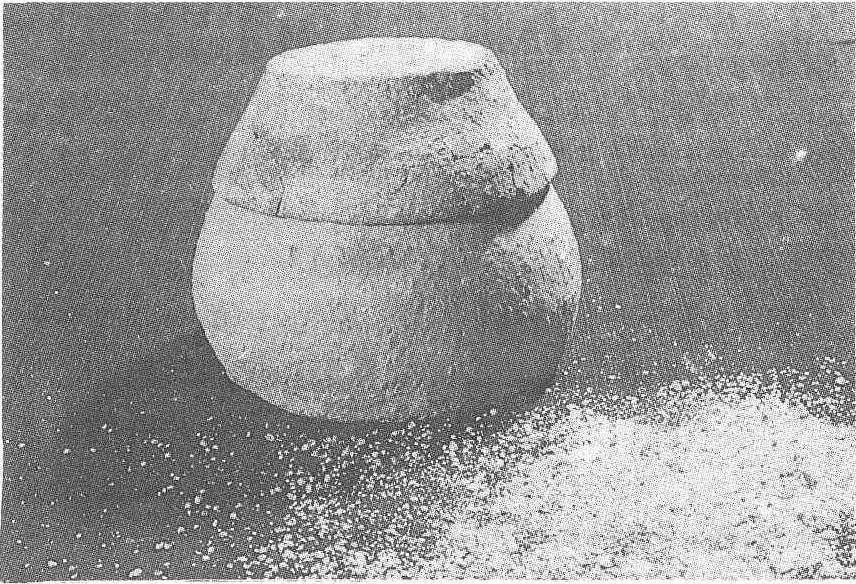

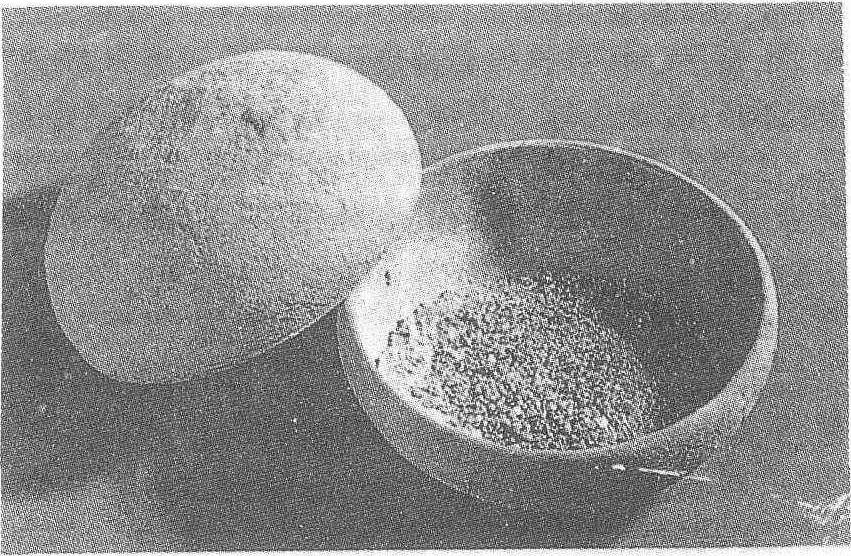

新石器时代遗址的考古发掘中,截至1985年止(已公开发布并有鉴定结果的),发现有炭化粟遗存的,约有25处。分布的范围,西起甘肃青海,东至山东台湾,北至辽宁,西南至西藏云南。主要集中在黄河流域的陕西、山西、河南、河北、山东等省(见图1、图2,彩图)。其中最早的是河北武安磁山遗址,距今已有7000余年。

商代甲骨文中的禾字是粟植株的象形描述,粟字是禾结实时带籽实的象形描述,苗字是田中禾植株幼苗的形象。后来禾成为禾谷类作物的总称; 粟是一切谷物籽实的总称; 苗则成为泛指一切作物的幼苗。足见粟的地位之重要。

先秦时期禾黍常常连称,但黍的栽培面积与重要性不如禾。大小麦发展以后,取代了黍的地位,所以汉时改为粟麦或禾麦连称,粟仍占居首位。粟在粮食中的主导地位一直到唐朝前期仍然不变。中唐以后南方水稻迅速发展,从全国范围来说,稻米生产开始超过了粟,但粟仍是黄河流域的主粮。在南方山区丘陵旱地和西南少数民族山地粮食作物中,粟仍占有重要地位。

图1 陕西西安半坡遗址出土粟粒

图2 陕西临潼姜寨遗址出土粟粒

品种资源 《诗经》中已有“诞降嘉种”的概念,嘉种就是良种。《诗经》中还有“黄鸟黄鸟,无啄我粱”之句。“粱”就是色白籽粒稍大的粟,至今北方称小米之纯白者为“粱”。《齐民要术》引西晋《广志》有粟的品种12个。该书又补充北魏时的粟品种86个。内有芒、耐风、免雀暴的24个;“中租大谷”的38个; 早熟、耐旱、免雀暴的14个; 晚熟、耐水的10个。从这些品种的分类看,生产上已培育出适合不同需要和适应的品种,包括早熟、晚熟、有芒、无芒、耐旱、耐水、耐风; 抗虫、避雀,以及容易脱粒和品质较好(味美)和较差(味恶)等的性状。反映了粟品种资源的丰富。

栽培技术 中国古代粟的栽培技术主要有以下几个方面。

粟田轮作 粟忌连作,需要进行轮作。战国《吕氏春秋》中有“今兹美禾,来兹美麦”的记载,说明早在公元前3世纪已经实行禾麦轮作。《氾胜之书》“区种麦,禾收区种”,反映的也是粟麦轮作。《周礼·稻人》郑玄注说:“今谓禾下麦,为夷下麦,言芟刈其禾,于下种麦也。”又注《薙氏》说:“又今俗间谓禾下麦为夷下,言芟其麦,以种禾豆也。”确切地说明中国北方在汉代已采用麦和粟或豆进行轮作复种的方式。《齐民要术》说“谷田必须岁易”,指出谷子不能连作,而要实行轮作,因为谷子连作会导致“子则莠多而收薄矣”,又指出“凡谷田,绿豆、小豆底为上,麻、黍、胡麻次之,芜菁、大豆为下”,肯定了绿豆和小豆是谷子的最好前作。《马首农言》说“不怕重种谷,只怕谷重种”,意思是说,谷子一次播种出苗不好,接着再播不过麻烦些而已,连作就要大大降低产量了。

深耕施肥 在深耕方面: 粟对土壤的要求不严格,可是对整地的要求却比较高。《庄子·长梧封人》中有:“深其耕而熟耰之,其禾繁以滋,予终年厌飧。”可见,早在公元前4世纪人们就已经强调种粟的地,要进行深耕细作。《群芳谱》说:“种谷地欲肥,耕欲细欲深,秋耕更佳。”农谚中有“你有米粮仓,我有秋耕地”,说明谷子地进行秋耕具有重要意义。在施肥方面:《氾胜之书》中记述有溲种法,是一种施用种肥的方法。在施基肥方面,《农言著实》指出:“明年在某地种谷,今年就在某地上粪。先将打过之粪再翻一遍; 粪细而无大块,不惟不压麦,兼之能多上地。”《马首农言》说:“重复黑豆,子种谷,一年一个没甚吃。”所谓“子种”是指无粪下子,整句意思是讲黑豆连作,或种谷子不施基肥,都不会有好收成。

播种镇压 《氾胜之书》说:“种禾无期,因地为时,三月榆荚时雨,高地强土可种禾。”《齐民要术》认为:“良田宜种晚,薄田宜种早,良田非独宜晚,早亦无害,薄地宜早,晚必不成实也。”又说:“凡种谷,雨后为佳。遇小雨,宜接湿种……春若遇旱,秋耕之地,得仰垄待雨。春耕者,不中也。”指出春耕地不可以种下待雨。一般情况下要适当早种,因为“早田杂草少而易治,早谷皮薄米实,而收获多”。清代《知本提纲》说:“播种必先识时,得时则禾益,失时则禾损。”因为“粟得其时,长稠大穗,圆粒薄糠; 粟失其时,深芒小茎,多秕蘦”。古人在决定播种期时还十分注意不同品种的不同要求。《农言著实》说:“谷有穉、笨二种,迟早不同,麦后雨水合宜,笨谷要种,穉谷亦要种,倘若遇旱无雨,则笨谷非所宜矣。得墒,穉谷多种万无一失。再者等墒不等时,有墒则穉、笨俱种亦可。”指出决定笨谷播种日期的关键,是看土壤中是否有充足的水分(墒)。清代《马首农言》说:“谷雨种山坡,立夏种河湾。”这是因为山坡地暖,所以要早种。河湾地寒,所以要迟种。《致富记实》(1896)说:“高地正二月种,六七月熟。中地三四月种,七八月熟。低地五六七月种,九十月熟。”说明古人在决定谷子的播种期时,非常注重结合当地的具体环境条件。元代发明了镇压工具砘(见砘车),王祯《农书》说:“种后,用砘车循垄碾,使根土相著,功力甚速而当。”《群芳谱·种谷》也说:“先耕后种,种后施以砘,砘令土坚,苗出旺相,如遇天旱,苗出仍砘。”

田间管理 粟出苗后的田间管理: ❶间苗。《知本提纲》提出:“播种务欲其稠,立苗又欲其疏”,因为“播种稠,则无隙地而不往耘籽之功; 立苗疏,则地力均而尽坚状之利。若播种一稀,再经损伤,即成白地,虽锄屡施,究无所益。立苗一稠,冗细夹杂,徒多糠秕,亦何以美田而足岁乎?”该书还提出了“留强去弱”的间苗原则。《农蚕经·剜谷节》提出“留苗视地肥硗,要分朗不可太密,不可点罨”,以及要“视谷之善岐不善岐,以为疏密”的原则。主张粟田的留苗密度,要根据土壤肥力和土壤性质,以及品种分蘖能力的大小而定。《农言著实》则主张“水地谷要稠; 旱地谷要稀”,并提出“以前后左右相去七八寸”为标准,确定了等距留苗的原则。

❷中耕。《齐民要术》说“苗生如马耳,则镞锄”,又说“锄者非止除草,乃地熟而实多,糠薄米息,锄得十遍便得八米”。说明中耕不仅可增产增收,而且还能提高粟的品质。《知本提纲》说:“锄频则浮根去; 气旺则中根深。下达吸乎地阴,上接济于天阳。……故锄不厌频,中根自深,方能吸阴济阳,气旺而有收矣。”对中耕的作用已有深刻的认识。古人还十分重视中耕与培土相结合。王祯《农书》说锄谷“第三次曰壅禾”,壅便是培土。《农蚕经》说: 谷子锄至三遍,其根四布,不宜深锄,“惟当浅锄,拥土护根,乃为得法。”《马首农言》主张:“苗低浅锄之; 苗高深锄之二遍,亦以土壅根。”可见,中耕的传统经验,要在第二三次中耕时结合进行培土。

❸灌溉。粟虽然是旱作谷物,但是进行适当的灌溉还是必要的。清代《齐民四术》中有“其不能兴水种稻者,须多开池塘蓄水,以溉旱谷”。《知本提纲》说:“禾苗生成,图赖粪壤肥沃,以厚其土力,而其长养之际,龙必藉润水泽,方能发育而滋荣。则灌溉之要又不可不急矣。”说明了灌溉的重要意义。

收获与留种 古人在谷子的收获方面,也积累了丰富的经验。《氾胜之书》说:“获不可不速,当以急疾为务,芒张叶黄,捷获无疑。”《齐民要术》说“收获如盗寇之至”。都主张要抓紧时机迅速收获,以免延误时日而为风雨所损。《农蚕经》说: 谷子“倘有三五分熟,勿降大雨,雨止便速割,一二日割完。若稍迟则倒伏或变黑,一粒全无矣,万勿迟疑,戒之戒之。”告诫人们,谷子收获期间,如遇下雨,雨后应立即抢收,不可延误。《知本提纲》主张:“故凡诸谷必当七八成熟,秸秆未至大黄之时,即为收获,则元气自不散。若待迟熟,秸干枯,生气已泄,子复脱落,渐次缩小,食必不美。”又说:“如粟谷早收,则耐煮,味美而不粘碗。若经草枯始收,则无味,粘碗而不耐煮。”强调粟谷要早收。

对于种子贮藏和留种,在《齐民要术》中有很重要的论述。指出贮藏的谷种首先要晒干,防止水分太高,以免因发热而损失发芽力。其次要严格防止混杂。防杂的办法,是要年年选择纯正的穗子单独留种,单独悬藏,来年春季单独脱粒,播种在专门的种子田里。种子田收获的种子贮藏在窖里,窖口掩盖的秸秆,必须是同一品种的秸秆。这种严密的防杂措施,保证了品种的纯净。

- 力争是什么意思

- 力争上游是什么意思

- 力作是什么意思

- 力促是什么意思

- 力保是什么意思

- 力偶是什么意思

- 力偶矩是什么意思

- 力克是什么意思

- 力图是什么意思

- 力场是什么意思

- 力士是什么意思

- 力大无穷是什么意思

- 力学是什么意思

- 力度是什么意思

- 力心是什么意思

- 力戒是什么意思

- 力战是什么意思

- 力所不及是什么意思

- 力所能及是什么意思

- 力扛九鼎是什么意思

- 力拼是什么意思

- 力持是什么意思

- 力挫是什么意思

- 力挺是什么意思

- 力挽狂澜是什么意思

- 力排众议是什么意思

- 力搏是什么意思

- 力攻是什么意思

- 力殚财竭是什么意思

- 力气是什么意思

- 力气活是什么意思

- 力气活儿是什么意思

- 力求是什么意思

- 力点是什么意思

- 力畜是什么意思

- 力矩是什么意思

- 力破是什么意思

- 力竭声嘶是什么意思

- 力臂是什么意思

- 力荐是什么意思

- 力行是什么意思

- 力证是什么意思

- 力透纸背是什么意思

- 力避是什么意思

- 力量是什么意思

- 劝是什么意思

- 劝业场是什么意思

- 劝勉是什么意思

- 劝募是什么意思

- 劝化是什么意思

- 劝告是什么意思

- 劝和是什么意思

- 劝善是什么意思

- 劝善惩恶是什么意思

- 劝学是什么意思

- 劝导是什么意思

- 劝慰是什么意思

- 劝教是什么意思

- 劝架是什么意思

- 劝止是什么意思