簠

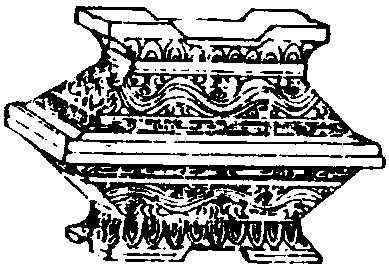

青铜制食器。用以盛稻粱。形为敞口盆式,方、圆均有,以方为多;底部上窄下宽,有缺口;盖如正器翻转倒置,两旁有环。表面纹饰舒畅。西周中期后出现,沿用至春秋时期。现存较著名的有内蒙古哲里木盟出土的西周末期《太宰巳簠》。

簠

读音f·u(ˇ),为u韵目,属u—ü韵部。方矩切,上,麌韵。

❶古代的一种方形皿,祭祀时盛谷物用。

簠

稻粱器,方曰簠,圓曰簋。《周禮·地官·廪人》: “凡祭祀共簠簋,實之陳之。”鄭玄注 “方曰簠,圓曰簋,盛黍稷稻粱器。” 陸德明 《經典釋文》: “簠,音甫,或音蒲,李又方於反。” 《周禮·秋官·掌客》: “簠六。” 鄭玄注: “簠,稻粱器也。”鄭玄《三禮圖》: “簠受一升,下足高一寸,中方外圓,漆丹中,蓋龜形。諸侯飾以象,天子玉飾,盛黍稷。” ( 《玉函山房輯佚書》) 《孝經·喪親章》: “陳其簠簋而哀感之。” 鄭玄解: “簠簋,祭器,受一斗二升,方曰簠,圓曰簋。” (《通德堂經解》) 《孝經·喪親章》: “陳其簠簋。” 鄭玄注: “簠簋,内圓外方,受斗二升。”(《鄭氏佚書》)

食器名。古代祭祀宴享用以盛熟食。起於西周,元明尚有。西周時多爲長方體,壁直而底平,足爲方形或矩形組成之圈座。蓋與體形狀相同。大小一致,上下對稱,合則一器,分則二物。春秋中期以後,多有耳足,趨向淺腹。大抵簠多方而少圓,簋多圓而少方。《周禮·地官·舍人》:“凡祭祀,共簠簋。”鄭玄注:“方曰簠,圓曰簋,盛黍、稷、稻、粱器。”《儀禮·公食大夫禮》鄭玄注:“進稻粱者以簠。”出土與傳世之西周簠均爲方形,常有自銘“用盛稻粱”、“以稻粱”云云。《說文》云簠爲“黍稷圓器也”,當誤。

簠

(《中國青銅器》)

古代祭器。本爲食器。《周禮·地官·舍人》:“凡祭祀,共簠、簋,實之陳之。”鄭玄注:“方曰簠,圓曰簋。”參見本類“簠1”。

簠fu

BA85

<文>古代一种方形食器:凡祭祀,共~簋,实之陈之(《周礼》)。

容器

各种容器的通称:椷

古代的一种容器:豆 罍

古祭祀、宴享时用以盛黍稷稻粱的容器:簠

大的容器:海(~碗;墨~)

容器狭小:器小

塞在容器口使隔断的东西:塞(~子;瓶~;栓~)

容器通外面的部分:口(瓶~;枪~)

(盛物品的器具:容器)

盛食具

盘 碟 杯 盂 锅碗盆瓢

碗碟杯盘一类食具:皿(器~)

古代盛食具:镫 筲 豆 笾 盂 盘 箯 鉶 簠 盨 杅 盌

竹或苇制的圆形和方形盛饭器:箪笥

一种盛饭或盛菜具:碗(小~;汤~;菜~;饭~;茶~;瓷~;金~;玉~) 榶 椟 铫

大碗:海碗 折碗

盛菜或调味品的器皿:碟(碟子;菜~;醋~)

盛菜羹的器皿:鉶

和尚盛食具:钵(钵盂;钵釪;斋钵;金~;铁~;降龙~) 釪

僧侣云游各地时所持的食器:云钵

一种小钵:鐼

盛饲料用具:槽(~道;马~;牛~;鸡~;食~) 枥(马~) 皂(牛骥同~)

另见:食具

簠

古代祭器,用以盛祭祀用的食物。铜制,长方形,器身与盖形状相同,可以却置,各有两耳。《周礼·地官·舍人》:“凡祭祀,供簠、簋,实之陈之。”郑玄注:“方曰簠,圆曰簋,盛黍稷稻粱器。”

簠

古代食器。与簋同类。作为礼器常用于祭祀。《周礼·地官·舍人》: “凡祭祀,共 (即供) 簠、簋,实之陈之。”郑玄注: “方曰簠,圆曰簋,盛黍稷稻粱器。” 可见簠起初亦是盛粮食的。但簠、簋并非严格地以方、圆划分,簠有圆的,簋也有方的。因为簠簋通常在一起使用,所以二者往往连称,后代甚至并用以代表祭祀。韩愈 《元和圣德诗》: “掉弃兵革,私习簠簋。”《汉书·贾谊传》: “古者大臣有坐不廉而废者,不谓不廉,曰 ‘簠簋不饬(同饰)’。” “簠簋不饬”就是对于宗庙祭祀之事不虔敬。参见 “簋” 条。

簠

食器。青铜制。长方形,圈足或四足。有盖,盖与座形状相同,各有两耳,可倒置。西周晚期始见,至战国仍见。盛稻、粱等食物。

簠fǔ

(古代祭祀时盛谷物的方形器皿) a square grain receptacle used at sacrificial ceremonies in ancient times

簠

(1)邑名。有二:❶见包山楚简124、125简,位于敢域东敔;

❷见包山楚简153简,为帝苴之田六邑之一。二邑具体地望皆不详。(2)祭祀宴飨时盛放黍、稷、稻、粱等饭食的器具。西周晚期至战国时期流行。基本形制为长方体,壁直而底平坦,足多为曲尺形外展,有的盖口沿对称铸置扣卡,两侧有双钮。盖和器形状相同,大小一致,上下对称。早期腹壁斜收较甚,足间距不大,晚期腹壁近口沿部竖直,靠底处开始斜收,且坡度稍缓,足间距则逐步扩大。初期纹饰以蟠虺纹、窃曲纹、垂鳞纹为主,春秋战国时期大多饰蟠螭纹和蟠虺纹。器名在铭文中有多种写法,有的学者主张迳称“𠤳”,认为就是文献中记载的礼器瑚。铜簠是东周楚国青铜礼器组合中的重要器类。

簠fǔ

18画 竹部 〈书〉 盛谷物的器皿,常用作祭器。长方形,有盖,有耳。

簠( )

)

微伯𤼈簠, 殷周金文集成4681,西周中期

𢼸(微)白(伯)𤼈乍(作)𥮉(簠)。

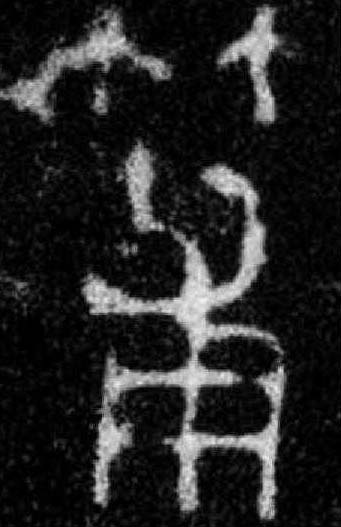

按: 从竹甫聲。

魯大司徒厚氏元簠,殷周金文集成4689,春秋

魯大𤔲(司)徒厚氏元乍(作)譱(膳)![]() (簠)。

(簠)。

按: 从匚从肉从甫。

張元墓誌,唐

刊乎宅兆,簠簋之祭不渝; 動此悲哀,擗踴之情弥肅。

濟瀆廟祭器銘,唐

簠八。

《説文》: “簠, 黍稷圜器也。 从竹从皿, 甫聲。 ![]() , 古文簠从匚从夫。 ”

, 古文簠从匚从夫。 ”

見於西周中期金文中的 “簠”字,从竹甫聲。春秋早期的金文,“甫”通作“簠”。或作从匚从肉从甫。至唐代,“簠”字定型爲“从竹从皿甫聲”。《説文》所列古文,未見於出土古文字中。

簠 (fǔ)

(fǔ)

方矩切。黍稷圜器。从竹,从皿,甫聲。

簠.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶fǔ

隶fǔ

【析形】形声字。金文字形从匚(表示容器),甫声,小篆字形从竹、从皿,甫声。竹、皿,表示与竹制器皿有关。

【释义】《说文》:“黍稷圜器也。”本义是古祭祀、宴享时用以盛黍稷稻粱的容器。出土实物均为方形。《周礼·地官·舍人》:“凡祭祀,共簠、簋,实之陈之。”郑玄注:“方曰簠,圆曰簋,盛黍稷稻粱器。”长方形,口外侈,有四短足及二耳。盖与器形状相同,合上为一器,打开则成大小相同的两个器皿。西周早期开始出现,春秋、战国流行,后世有仿制。

【shape analysis】It is the pictophonetic character. In Bronze Inscriptions the meaningful part is匚(a vessel)while the phonetic component is甫(fǔ, man's courtesy name). In Small Seal script the meaningful parts are 竹(zhú,bamboo)and皿(mǐn, vessel) but the phonetic component is甫(fǔ, man's courtesy name). 竹(zhú,bamboo) and 皿(mǐn,vessel)relate to the bamboo vessel.

【original meaning】 An ancient container for the ritual and feast, used to hold , millet, rice, sorghum,etc.

- 老夫采玉歌是什么意思

- 老夫采玉歌 - 唐·李贺是什么意思

- 老头是什么意思

- 老头乐是什么意思

- 老头人是什么意思

- 老头俚是什么意思

- 老头儿是什么意思

- 老头儿上树——悬(玄)了是什么意思

- 老头儿上树——有点悬是什么意思

- 老头儿乐是什么意思

- 老头儿做棺材——寿限不大了是什么意思

- 老头儿吃柿子——专拣软的捏是什么意思

- 老头儿吃糖——越扯越长是什么意思

- 老头儿拉胡琴——吱咕吱是什么意思

- 老头儿的形象是什么意思

- 老头儿的拐棍——早晚得扔是什么意思

- 老头儿票是什么意思

- 老头儿联欢——非同儿戏是什么意思

- 老头儿衫是什么意思

- 老头儿讲故事——想当年是什么意思

- 老头儿钻被窝儿是什么意思

- 老头儿钻被窝儿——仰面朝天是什么意思

- 老头卖瓜——自报自夸是什么意思

- 老头卖瓜,自卖自夸是什么意思

- 老头吃糖——越扯越长是什么意思

- 老头吃糖,越扯越长是什么意思

- 老头子是什么意思

- 老头子坐摇篮——装孙子是什么意思

- 老头子拄拐棍——半天一步是什么意思

- 老头子联欢——非同儿戏是什么意思

- 老头家是什么意思

- 老头巾是什么意思

- 老头得是什么意思

- 老头拐是什么意思

- 老头沟万人坑是什么意思

- 老头浜是什么意思

- 老头皮是什么意思

- 老头票是什么意思

- 老头票儿是什么意思

- 老头绷是什么意思

- 老头老骨头是什么意思

- 老头草是什么意思

- 老头衫是什么意思

- 老头衫儿是什么意思

- 老头要请,小孩要哄是什么意思

- 老夹是什么意思

- 老夹夹是什么意思

- 老夹钢是什么意思

- 老奀茄是什么意思

- 老奇台是什么意思

- 老奇台镇是什么意思

- 老契是什么意思

- 老奖是什么意思

- 老套是什么意思

- 老套头是什么意思

- 老套套是什么意思

- 老套子是什么意思

- 老套筒是什么意思

- 老奢是什么意思

- 老奤儿是什么意思