筝

弹拨乐器。战国时流行于秦地,又称“秦筝”。《乐道类集》称:“秦女姊妹争瑟,引破终为两片,其一片有十三弦为姊分,其一片有十二弦为妹分,秦皇奇之,立号为筝。”《隋书·音乐志》则称“筝,十三弦,所谓秦声,蒙恬所作者也。”均不可考。音箱为长方形,梧桐木制成,面呈弧形,上张弦,原十二弦,隋唐增至十三弦,明清增至十五、十六弦,每弦下有一柱,可移动以调节音高。按五声音阶定弦,演奏时用右手大、食、中三指弹弦,用左手食指、中指或中指、无名指按弦以取得多种变化音。

筝

古代弹拨乐器。后汉刘熙《释名》:“施弦高急,筝筝然也。”筝是以音响效果命名的。筝的记载最早见于《史记·李斯列传》的《谏逐客书》:“夫击瓮、叩缶、弹筝、搏髀而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也。”筝在战国时期已经流行于秦国(今陕西省),故史称秦筝。三国时魏文帝曹丕诗云:“齐瑟发东舞,秦筝奏西音。”曹植《箜篌引》:“秦筝何慷慨,齐瑟和且柔。”《弃妇诗》:“搴帷更摄带,抚弦弹呜筝。”筝的形制为:音箱为扁长方形,面板呈弧形,面上张弦,每弦用一柱支撑。底板平,上设两个音孔。分筝首、筝身、筝尾三部分。筝多以梧桐木制成。筝与瑟构造相似,以五声音阶定音。筝音域宽广,音色淳厚优美,典雅华丽,音量宏大,常用于独奏,合奏和为歌诗伴奏,一些戏曲和典艺也用它配乐。

筝

读音zh·eng(-),为eng韵目,属ing—eng韵部。甾茎切,平,耕韵。

❶古代的一种弦乐器。

❷[风筝]一种可借助风力而能升入天空的玩具。

筝zhēng

❶我国传统的拨弦乐器,音箱为木制长方体,上面张弦。

❷见234页“风筝”。

筝

我国古代弦乐器,木制长形,历代弦数不同:古~。

○风~(一种玩具,用竹篾做架,糊上纸或绢,借助风力,牵线可升入高空)︱断线风~。

筝zhēng

一种竹木制长形弦乐器,先秦的筝仅为五弦,秦改为十二弦,隋唐改为十三、十四弦不等,现发展到二十五根弦:秦筝│弹筝。

筝zheng

风筝 古筝 断线风筝

筝zhēng

弦乐器,木制长形,本十二弦,后增至十六弦: (柳湘莲)素性爽侠,不拘细事,酷好耍枪舞剑,赌博吃酒,以至眠花卧柳,吹笛弹~,无所不为。(四七·1089)

古代撥絃樂器。主體爲横置之長方形音箱,木製,多用梧桐木,或亦用梓木。面板畧呈凸孤形,其上張絃,絃距均等,每絃用一柱支撑,箏柱可移動以調節音高,定準絃音,定絃按五聲音階。其絃數古為五絃,漢晉以前多十二絃,隋唐時增爲十三絃,明清以來漸增至十五或十六絃。音箱平底,底設音孔二,稱“越”。古時以右手單手撥奏,有肉甲撥或義甲彈之區分。“箏”之形狀與彈奏方式均近於瑟。古謂其“施絃高急箏箏然”(漢·劉熙《釋名·釋樂器·箏》),以音響之效果而得名。戰國時已流行於秦地,或傳爲秦人蒙恬所改制,故亦稱“秦箏”。漢·劉向《九歎·愍命》:“挾人箏而彈緯。”王逸注:“箏,小瑟也。”《說文·竹部》:“箏,五弦筑身樂也。”朱駿聲通訓定聲:“箏,古五弦施于竹,如筑。秦恬改爲十二弦,變形如瑟,易竹以木。唐以後加十三弦。”漢·應劭《風俗通·聲音·箏》:“箏,謹按《禮·樂記》‘箏,五絃筑身也。’今并涼二州箏形如瑟,不知誰所改作也。或曰秦恬所造。’《史記·李斯列傳》:“夫擊甕、叩缻、彈箏、博髀而歌呼嗚嗚,快耳目者,真秦之聲也。”《隋書·樂志下》:“絲之屬四:一曰琴……四曰箏,十三弦,所謂秦聲,恬所作者也。”唐·趙璘《因話録》:“秦人鼓瑟,兄弟爭之,又破爲二,箏之名自此始。”《舊唐書·音樂志二》:“箏,本秦聲也。相傳云恬所造,非也。制與瑟同而絃少。案京房造五音準,如瑟,十三絃,此乃箏也。雜樂箏並十有二絃,他樂皆十有三絃。”

筝【同义】总目录

筝玉筝瑶筝鸾筝凤筝

筝zhēng

〖名词〗

一种拨弦乐器(2)。《李斯谏逐客书》:弹筝搏髀。——弹筝拍腿。《李斯谏逐客书》:退弹筝而取《韶虞》,若是者何也?——不听弹筝而听《韶虞》,像这样是什么原因呢?

筝zhēng

一种弦乐器。《隋书·乐志下》:“四曰~,十三弦,所谓秦声。”

筝*zheng

F3DD

我国传统的拨弦乐器,又称“古筝”。战国时已在秦地流传,故又称“秦筝”。古今形制及弹拨方法略有不同。可用于独奏、合奏和伴奏。

弹拨乐器

弦子 三弦

弹拨乐器名:璈 冬不拉 曼陀林

筝:筝(古筝;秦筝;锦筝;鸣筝) 东宛钿蝉

筝的美称:凤筝 鸾筝 瑶筝 玉筝 金筝 冰弦玉柱

有云状图饰的筝:云筝

用银装饰的筝:银筝

阮:阮(阮咸;阮琴;大~;中~;小~)

瑟:瑟(赵瑟;清瑟;鸣瑟) 文鹄 牺氏琴

瑟的美称:宝瑟

漆有织锦纹的瑟:锦瑟

琵琶:琶 鹍柱 鼙婆 鞞婆 烧槽 怀风 枇杷 石槽 公弦 四弦 圆腹 秦汉子 绕殿雷 绕殿雷

琵琶一类弦乐器:鹍弦铁拨 鹍弦铁板铁拨鹃弦 铁拨铜槽

弹拨弦乐的工具:铁拨

弹筝或琵琶等弦乐器的银制假指甲:银甲 银指甲

筝

中国丝类弹拨乐器。《史记·李斯列传》:“夫击瓮叩缶、弹筝搏髀,而歌呼呜呜,快耳者,真秦之声也。”筝的历史悠久,春秋战国时期已流行于陕西一带,史称“秦筝”。古筝五弦,秦蒙恬改为12弦,隋唐加为13弦。唐颜师古《急就篇》注:“筝亦瑟类也,本十二弦,今则十三。”后汉刘熙《释名》: “筝,施弦高急,筝筝然也。”以“刳(ku)桐为体”和“匣式拼合”两种方法制成。长方形音箱,面板呈弧形。明、清以来逐渐增至15或16弦。新疆*库木吐拉石窟63和68窟壁画中有描绘。

筝

中国丝类弹拨乐器。《史记·李斯列传》:“夫击瓮叩缶、弹筝搏髀,而歌呼呜呜,快耳者,真秦之声也。”筝的历史悠久,春秋战国时期已流行于陕西一带,史称“秦筝”。古筝五弦,秦蒙恬改为12弦,隋唐加为13弦。唐颜师古《急就篇》注:“筝亦瑟类也,本十二弦,今则十三。”后汉刘熙《释名》: “筝,施弦高急,筝筝然也。”以“刳(ku)桐为体”和“匣式拼合”两种方法制成。长方形音箱,面板呈弧形。明、清以来逐渐增至15或16弦。新疆*库木吐拉石窟63和68窟壁画中有描绘。

筝

中国古老的拨弦乐器。“筝”一词,最早见于《史记·李斯列传》的谏逐客书:“夫击瓮叩缻弹筝搏髀,而歌乎鸣快耳目者,真秦之声也。”春秋战国时期,筝已流行于秦地 (今陕西省),史称 “秦筝”。后汉刘熙在《释名》中说:“施弦高急,筝筝然也。”筝广泛流传于民间,根据流行地区的不同,融合了各地区的民歌、说唱、戏曲等民间音乐,形成了以不同音韵特点和独特演奏技法为特色的地方流派。筝的发音浑厚明亮、音韵优美华丽,善于表现行云流水的意境和细腻委婉的情调,常用于独奏、重奏、歌唱的伴奏及器乐合奏。

筝

中国古代弦乐器。古有八音,筝为其一,属于丝类。其形似瑟,长约六尺,有五弦、十二弦、十三弦等数种。《风俗通》云: “筑身而瑟弦”。先秦盛行于关陕一带,故又称其音调为 “秦声”。唐代仍颇盛行,清乐所奏,为十二弦筝,并以鹿骨为爪, 代指而弹。 其他如卧筝、 筝等, 皆十三弦。唐代宫廷又选民间美女,使习筝等乐器,以应宴乐之用, 称之为 “弹家”。 唐玄宗亲制 《圣寿乐》,“令诸女衣五方色衣以歌舞之”。当时流行的独奏筝曲,有《迎君乐》、《广陵散》、《行路难》、《思归乐》等。宋、元等朝所用之筝, 皆十三弦, 而卧筝、 筝及十二弦清乐筝,似已失传。清代所用之筝,又改为十四弦,其音律则是五音、二变之倍数

筝Zheng

俗称古筝,中国弹拨乐器。筝的名称最早见于战国时代李斯写的《谏逐客书》,他在书中写道:“夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳目者,真秦之声也。”(大意为“敲击着瓦罐、瓦盆,弹着筝,拍着腿击拍唱歌,是道地的秦国音乐风格”。)说明筝在战国时 (公元前475—221年)即在秦国(今甘、陕一带)流传。关于筝的流传演变过程有多种说法,尚无定论,长期以来流传着兄弟(或姐妹)争瑟,分而为筝的说法,这只是一则美丽的故事,中、外许多乐器往往都会伴随着一个动人的传说故事,当然筝也不例外。但从这故事中可得到一点启发,即筝与瑟形制相同但弦数不同。瑟是一种较笨重的乐器,长期以来人们有将它改小的愿望,关于瑟的改制早就有过一个故事,而且被我国的大史学家司马迁记载在《史记·孝武帝本纪》中,“泰帝使素女鼓五十弦瑟,悲,帝禁不止,故破其瑟为二十五弦。”瑟从50弦改小为25弦,但体积仍然过大。而筝是一种小巧的乐器,可以持在手上演奏,其缺陷是弦太少,不能演奏复杂的音乐,筝与瑟的发音特征类似,两者逐渐同化是顺理成章的事情。从古代文献资料中可看出一点演变过程的痕迹。《宋书·乐志》曾引《风俗通》形容筝是“筑身而瑟弦”,在《旧唐书·音乐志》中已明确的记载“(筝)制与瑟同而弦少”。唐代以后,筝一直沿袭和瑟相同而十三(或十二)弦的形制。唐代的筝有三种演奏法,清乐筝是用骨爪(骨质拨子)拨筝,搊筝是用手弹筝,轧筝是用竹片拉奏,在流传过程中,以手弹筝最普遍,其它二种演奏法已基本不用。中华人民共和国成立后,对筝作了较大的改革(增加了弦数,改善了共鸣箱结构等),在演奏法方面也有较大的发展。现代筝的形制为:长形木质音箱,面板稍有弧度,弦平行张于面板上,琴首有弦轴以调节弦的松紧度,弦与面板之间用弦柱(即琴马,古称雁柱)支起,每柱支一弦,弦柱可以移动,以调节弦的有较长度而得到所需的音高。筝的弦数有多种规格,传统筝多用13—16弦,现代筝多为16—21弦,按五声音阶调音,21弦筝的音域为D—d3,16弦筝的音域为G—g2。在筝的传统演奏法中,左、右手有所分工,右手用来弹弦,母指向外弹弦称作“托”,向内弹称“劈”;食指向外弹称“挑”,向内弹称“抹”;中指向外弹称“剔”,向内称“勾”,演奏时可弹单音,也可二个手指或三个手指同时弹出双音或和弦,此外还有滚奏、刮奏等技巧。左手的基本职能是在弦柱的左方按弦及揉弦,按弦时可使该弦的张力加大,而使该弦所发的音升高小二度至小三度,按弦指松开时,其余音可产生滑音效果,先按后用右手弹弦,得音后将按弦指松开产生的滑音效果称作“按”,先用右手弹弦得音后再用左手指按弦所产生的上滑音效果称作“推”,按与推是筝的特色技法。在竖琴演奏技巧的启发下,筝的演奏技巧有了较大的发展,左手除按弦外,也参与在弦柱右面的弹奏,双手可弹出的和弦效果更为丰满。近年来试制了能快速转调的筝,但尚未定型。

筝

筝为拨奏弦鸣乐器。是我国古老的拨弦乐器,春秋战国时期已流行于秦地,故史称“秦筝”。根据后汉刘熙《释名》“筝”条所说:“施弦高急,筝筝然也”,筝是以其音响效果命名的乐器。“筝”体以梧桐木刳凿成长方形音箱,面板呈弧形,音箱底部平,设音孔两个;“筝”面置弦,弦距均等;弦下设撑弦柱,每弦一柱,可左右移动以调节音高。汉晋以前12弦,唐、宋增至13弦,明清以来增至16弦,近现代改革制成21弦、25弦,并设有机械变音装置,能转12个调。筝按五声音阶(sol、la、do、re、mi)定弦,各偏音(fa、si及升fa和降si)由左手按柱的左侧弦段取得。筝过去的常用调为C、D、F; 现在常用的是21弦D调筝,这种筝的音域是D—d3(D调五声音阶)。筝善于表现行云流水的意境和细腻委婉的情调,常用于独奏、重奏、器乐合奏及歌曲伴奏。著名的传统曲目有《天下大同》、《汉宫秋月》、《寒鸦戏水》、《出水莲》、《云庆》等。1949年以后,又出现了大量反映时代精神的创作作品,如 《庆丰收》、《战台风》、《幸福渠》等。

筝

筝

又称“秦筝”。拨弦乐器。音箱为木制长方形,面上张若干弦,每弦用一柱支撑,柱可左右移动以调音,按五声音阶定弦。传统演奏手法是用右手大、食、中三指弹弦,用左手食指、中指或中指、无名指按弦,以取得弦音的变化,现已发展为双手均可弹奏,表现力更为丰富。用于独奏、伴奏和合奏。

筝zhēng

❶古代弦乐器。如:古筝。

❷风筝。玩具的一种,用竹篾做架,糊上纸,牵线放在空中,可以飞得很高。装上弓弦或哨子,迎着风能发声。

筝zhēnɡ

(拨弦乐器) zheng, a 21- or 25-stringed plucked instrument in some ways similar to the zither

◆筝帆 kite

筝

zheng;21 or 25-stringed Chinese zither

筝 zhēng

zhēng

(12画)![]()

![]()

【提示】,不要依旧字形写成 。

。 , 有插笔穿过时中间的横笔右端出头,不要错写成彐。

, 有插笔穿过时中间的横笔右端出头,不要错写成彐。

*筝zhēng

12画 竹部 古代弦拨乐器: 古~。

筝zhēng

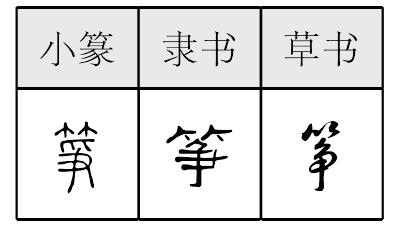

小篆形声字。从竹,争声。指古代一种拨弦乐器。战国时已流行于秦地。像筑(zhú,像琴,较小),5根弦,秦代改12弦,唐以后13弦。又用于“风筝”。相传春秋时有木鸢(yuān),后用纸代木,称纸鸢。五代时系竹哨,风吹如筝鸣。叫作风筝。近现代是一种玩具,用竹篾作架,糊上纸,牵线放在空中,可以飞得很高。装上弓弦或哨子,迎着风能发声。

筝★常◎常

zhēnɡ形声,从竹,争声,一种弦乐器。风筝,一种玩具。凭借风势可以升上天空。

筝 箏;

箏;.jpg) 篆

篆.jpg) 隶zhēng

隶zhēng

【析形】形声字。古文字形从竹,争声。从竹,与乐器有关。

【释义】《说文》:“鼓弦竹身乐也。”本义是一种拨弦乐器。形似瑟。战国时已流行于秦地,传为秦时蒙恬所作,故又称“秦筝”。筝是一种多弦多柱的弹拨乐器。[秦筝赵瑟]秦国的筝和赵国的瑟,泛指名贵的乐器。

【shape analysis】It is the pictophonetic character. In ancient character the meaningful part is竹(zhú,bamboo). The phonetic component is争 (zhēng). That relates to the instrument.

【original meaning】 Plucked instrument. It looks like a stringed instrument. During the Warring States Period it was very popular in Qin. It is said to be made by Meng Tian; therefore, it is also called Qin Zheng.

- 负荷印模是什么意思

- 负荷和压力是什么意思

- 负荷应力是什么意思

- 负荷曲线是什么意思

- 负荷率是什么意思

- 负荷联合试车费是什么意思

- 负薪是什么意思

- 负薪之忧是什么意思

- 负薪救火是什么意思

- 负薪救火是什么意思

- 负薪行是什么意思

- 负薪记是什么意思

- 负薪读书是什么意思

- 负诱导是什么意思

- 负责是什么意思

- 负责 敷衍是什么意思

- 负责同志分管信访工作制度是什么意思

- 负载Y连接的三相电路是什么意思

- 负载△连接的三相电路是什么意思

- 负载不变的情况下电动机的功率计算是什么意思

- 负载型铂锡催化剂是什么意思

- 负载换档机构是什么意思

- 负迁移是什么意思

- 负重涉远,不择地而休;家贫亲老,不择禄而仕。是什么意思

- 负重者患涂远,据贵者忧民离。负重涂远者,身疲而无功;在上民离者,虽劳而不治。故智者量涂而后负,明君视民而出政。是什么意思

- 负重致远是什么意思

- 负重致远是什么意思

- 负重训练法是什么意思

- 负阻抗增音机的原理和应用是什么意思

- 负隅顽抗是什么意思

- 负隅顽抗是什么意思

- 负隅顽抗是什么意思

- 负面报道是什么意思

- 负面新闻信息传播的多维视野是什么意思

- 负预测是什么意思

- 贡是什么意思

- 贡是什么意思

- 贡举是什么意思

- 贡佩茨是什么意思

- 贡助彻是什么意思

- 贡助彻是什么意思

- 贡助彻是什么意思

- 贡助彻是什么意思

- 贡助彻是什么意思

- 贡助彻是什么意思

- 贡助彻是什么意思

- 贡助彻是什么意思

- 贡劳格英雄传说是什么意思

- 贡单是什么意思

- 贡卜扎西是什么意思

- 贡却杰波是什么意思

- 贡吉隆是什么意思

- 贡哥拉—阿贡特是什么意思

- 贡唐·丹白仲美是什么意思

- 贡唐·丹白准美是什么意思

- 贡唐·丹贝仲美是什么意思

- 贡唐仓·格顿平措是什么意思

- 贡嘎山是什么意思

- 贡嘎山冰川图是什么意思

- 贡嘎山植被是什么意思