突触传递的抑制

突触是神经系统内控制信息传递的关键部位。信息通过突触从一个神经元传至另一个神经元,或者通过突触时传递受到抑制。突触传递的抑制可以发生在突触后膜处,也可以发生在突触前膜处,两者产生的机理并不相同,因此分别称为突触后抑制与突触前抑制。

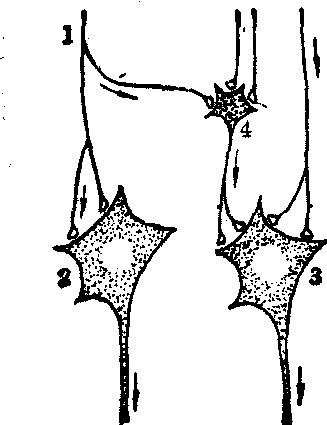

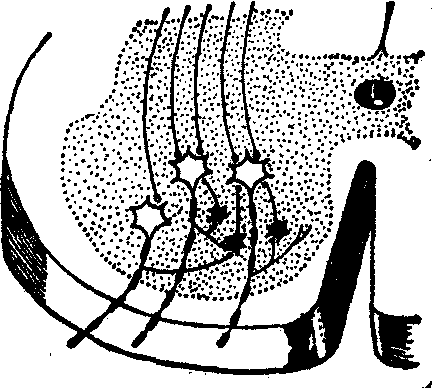

突触后抑制 是由于突触后膜的兴奋性降低、接受信息的能力减弱而造成的传递抑制,故称突触后抑制。产生原因是中枢神经系统内存在有抑制性中间神经元,兴奋时其轴突末梢释放抑制性递质,能使突触后膜超极化而降低兴奋性,突触后神经元因而不易兴奋,信息传递即被抑制(见“突触传递”)。在神经系统的传导径路中,常插入有数量不等的抑制性中间神经元,通过突触后抑制的方式调节径路中神经元的兴奋性及协调各反射中枢之间的活动。由于抑制性神经元和神经通路中其他神经元的联系或排列方式不同,抑制的表现形式也不同。例如,屈肌反射的传入纤维进入脊髓后,一方面直接支配屈肌运动神经元使之兴奋;另一方面发出侧支,通过一个抑制性中间神经元去支配伸肌运动神经元,使之抑制。结果,在屈肌收缩的同时,伸肌被抑制,使屈肌反射顺利进行。这种形式的抑制称侧支性抑制,它使各反射中枢之间的活动能互相制约和协调,通常所说的交互抑制就是这种形式的抑制(图1)。又如脊髓前角运动神经元的轴突在穿出脊髓前即发出侧支和另一抑制性中间神经元(即闰绍细胞)发生突触联系,而后者反过来又与该前角运动神经元建立突触联系。因此当前角运动神经元兴奋时,其传出冲动一方面使骨胳肌收缩,同时又通过侧支兴奋闰绍细胞,通过突触后抑制作用返回来使原先发放冲动的运动神经元抑制,运动神经元的活动就会及时中止,这种形式的抑制被称为返回性抑制,中枢活动的负反馈控制就是这种形式的抑制(图2)。

图1 侧支性抑制模式图

1. 传入纤维 2. 屈肌运动神经元 3. 伸肌运动神经元 4. 抑制性中间神经元

图2 反回性抑制黑色星形细胞为闰绍细胞

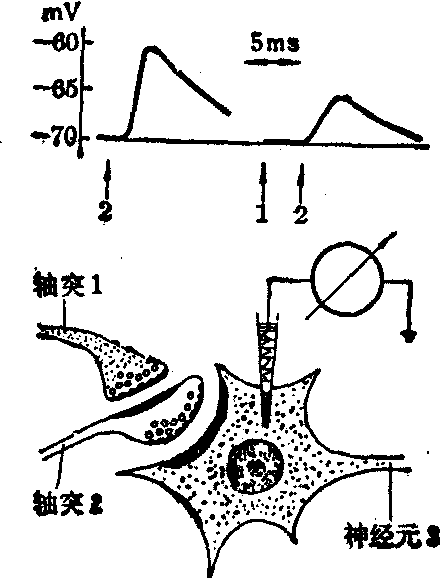

突触前抑制 是由于突触前膜向突触后膜传递信息的作用减弱而造成的信息传递的抑制,这时突触后膜接受信息的能力并无改变,故称突触前抑制。突触前抑制产生的原因,据研究是由于中枢神经系统内有些兴奋性突触的突触前末梢具有比较复杂的突触联系。如图3所示,轴突末梢2分别与神经元3及轴突1构成轴突-胞体突触及轴突-轴突突触,所以轴突2末梢既是轴突1的突触后成分,又是神经元3的突触前成分。轴突2单独兴奋可使神经元3产生一个约11mV的兴奋性突触后电位,触发神经元3兴奋; 轴突1兴奋时可使轴突2末梢去极化,这时如果再兴奋轴突2,则由于轴突2末梢受轴突1的影响正处于去极化(膜电位降低)状态,释放的递质量就会减少,引起的兴奋性突触后电位就小,约只有5mV,难以触发神经元3兴奋,从轴突2向神经元3的信息传递就被抑制,这就是突触前抑制。突触前抑制的潜伏期较长,抑制作用持续的时间也长(在脊髓内约为100~200ms),是一种很有效的抑制作用,在中枢神经系统内广泛存在。例如来自各种感受器的初级传入神经元,其轴突进入中枢神经系统后,除沿一定的径路行走外,还有分支通过多个中间神经元的接替,反回与初级传入神经元及第二级传入神经元的轴突末梢构成轴突-轴突突触,发挥突触前抑制的作用,以调节各种传入神经元的活动。从大脑皮质、脑干、小脑发出的下行纤维,在通过脑干和脊髓时,也会发出侧支对感觉传导径路中的神经元产生突触前抑制。中枢神经系统通过突触前抑制能全面而有效地控制与调节来自周围神经的感觉信息。此外,在传出径路上亦存在有突触前抑制,这对控制运动功能和协调反射活动具有一定作用。

图3 突触前抑制的产生

1. 表示刺激轴突12. 表示刺激轴突2

突触前抑制和突触后抑制都发生在中枢神经系统内,它和兴奋过程具有同样重要的生理意义,是神经系统实现其调节功能中不可缺少的过程。

- 驴下骡子——母不传丑是什么意思

- 驴不喝水,强按不下头是什么意思

- 驴不快,别怨肘棍是什么意思

- 驴不知自丑,猴不嫌脸瘦是什么意思

- 驴不跑怨鞍不好是什么意思

- 驴与马(《生经·佛说譬喻经》)是什么意思

- 驴乞假是什么意思

- 驴也疼死啦,神也得罪啦是什么意思

- 驴乳是什么意思

- 驴乸是什么意思

- 驴了巴叽是什么意思

- 驴事未了,马事又发是什么意思

- 驴事未去,马事到来是什么意思

- 驴什么朝东,马什么朝西是什么意思

- 驴倒了架子不倒是什么意思

- 驴儿是什么意思

- 驴儿车是什么意思

- 驴儿骡是什么意思

- 驴公是什么意思

- 驴公子是什么意思

- 驴分是什么意思

- 驴则付汝,姜还生树是什么意思

- 驴券是什么意思

- 驴前马后是什么意思

- 驴力是什么意思

- 驴劲儿是什么意思

- 驴化为履是什么意思

- 驴卵子石是什么意思

- 驴卵子石头是什么意思

- 驴友是什么意思

- 驴反槽是什么意思

- 驴叫声是什么意思

- 驴叫草是什么意思

- 驴叫难听,调子太高是什么意思

- 驴吉普是什么意思

- 驴呜犬吠是什么意思

- 驴咀风是什么意思

- 驴和马交配生的驴是什么意思

- 驴哄哄是什么意思

- 驴唇是什么意思

- 驴唇不对马口是什么意思

- 驴唇不对马嘴是什么意思

- 驴唇对不着马嘴是什么意思

- 驴唇马嘴是什么意思

- 驴唇马嘴——两头对不上茬儿是什么意思

- 驴唇马练是什么意思

- 驴唇马觜是什么意思

- 驴喊马叫是什么意思

- 驴嗥马叫是什么意思

- 驴嘴风是什么意思

- 驴夫是什么意思

- 驴失柱是什么意思

- 驴头是什么意思

- 驴头不叫驴头——长脸是什么意思

- 驴头不对马嘴是什么意思

- 驴头不对马嘴。是什么意思

- 驴头伸进马奶桶里——一张白嘴是什么意思

- 驴头恰对马嘴是什么意思

- 驴头戴鼎是什么意思

- 驴夹板儿是什么意思