稻瘟病rice blast

由灰梨孢引起,为害水稻地上部的一种重要真菌病害。又名稻热病。因为害时期和部位不同,又可分为苗瘟、叶瘟、穗颈瘟、节瘟和谷粒瘟等。

简史 据文献记载,1560年在意大利[石山哲尔(T. Ishiyama,1953)]、1704年在日本[后藤(M.Goto),1955]都有发病的记述。病菌的无性态于1891年由卡瓦纳(F.Cavara)定名为稻梨孢(Pyriculariaoryzae Cavara),1898年堀正(S.Hori)认为稻梨孢与灰梨孢是一个种,定名为Pyricularia grisea。1896年后白井(M.Shirai)和伊藤(S.Ito)等研究了本病在日本的发生与环境的关系,病原菌的侵染和生活力、品种抗性及防治方法等,1922年佐佐木(R.Sasaki)报道了病菌存在致病力不同的菌系。1930年后,朱学曾、魏景超、朱凤美、裘维蕃等报道了本病在中国的发生、为害、病原菌、品种抗性及防治方法等。20世纪50~80年代进行了抗源筛选、病菌生理小种、预测预报和以选用抗病品种为主体的综合防治技术等研究。1971年海贝尔特(T.T.Hebert)首次报道了利用血马唐梨孢菌菌株相互交配形成子囊壳、子囊和子囊孢子,1979年日本的加藤肇(H.Kato)应用印度尼西亚稻梨孢菌株P012—7301,日本的稻梨孢菌株研73—01和象牙海岸的稻梨孢菌株CD141交配形成子囊壳,并鉴定为Magnaporthe grisea (Hebert)Barr,是稻梨孢有性态的首次报道,中国李成云等应用云南省稻梨孢的A交配型与a交配型进行交配成功地形成了子囊壳及成熟的子囊。

分布和为害 据英联邦真菌研究所(CMI)1981年记载全世界有85个国家和地区发生此病,其中以亚洲、非洲和拉丁美洲为害较重。中国南北各稻区也均有分布。本病的发生以日照少,雾、露持续期长的山区及雾多露浓、气候较温和的沿江、沿海以及水稻生育期适逢雨季的稻区发病重。病害流行年份造成的损失,轻的减产10%~20%,重的达40% ~50%,部分严重的田块甚至颗粒无收。据1953~1960年日本的统计其损失约占总产量的2.98%,1979~1980年韩国因本病发生严重使水稻总产量由1978年的800万吨下降至1980年的500万吨,减产37.5%。

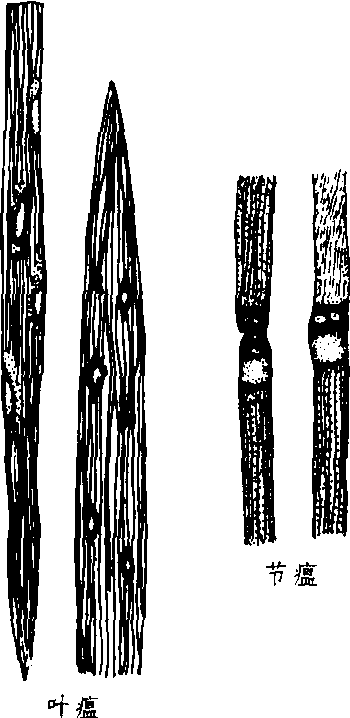

水稻受侵染后,地上部均可发病。叶片受害,先产生水浸状褐点,后扩大成中央灰白色,边缘黄褐色的梭形大斑,病斑大小、形状和色泽常因气候条件和品种的抗病性而异,分为急性型、慢性型、褐点型和白斑型;节部发病,初为褐色小点,以后全部变褐干瘪,易折断倒伏;穗颈、穗轴和枝梗发病,初期亦呈褐色小点,以后扩大成褐色或墨绿色大斑,发病严重时造成白穗或部分穗枯,影响籽粒饱满;谷粒受害以乳熟期症状为明显,病斑椭圆形,灰白色,谷粒成熟时呈椭圆形或不规则形褐斑;护颖发病呈黑褐病斑。温、湿度适宜时病部可产生灰色绒状霉层,即病菌的菌丝体、分生孢子梗和分生孢子。

病因 稻瘟病发病因素很多,主要有以下几方面。

病原物 病菌有性态为Magnaporthe grisea(Hebert)Barr,属子囊菌,球壳目,仅在人工培养基上产生,自然界尚未发现;无性态为灰梨孢〔Pyriculariagrisea (Cooke) Sacc.〕,属半知菌,丝孢目。病菌子囊壳黑色球形,有长喙,子囊圆柱形至棍棒形,多数子囊有8个子囊孢子,少数1~6个,子囊孢子无色呈不规则排列,钝梭形,略弯曲,有3个隔膜,萌发时两端细胞产生芽管,芽管顶端形成近圆形的附着孢,而后产生侵入丝,入侵寄主组织。分生孢子的细胞一般为单核,每一细胞内有2~12个染色体,大多为3~6个。

病菌生理特性 菌丝生长、分生孢子形成和孢子萌发的适温为25~28℃,在室温干燥条件下分生孢子经10个月后仍能维持其活力和致病性,用稻节培养的菌丝体在干燥条件下经10年以上仍不丧失其活力。分生孢子需在饱和湿度并且有水滴时才能萌发,在强光和缺氧情况下不能萌发,或萌发率和侵入率低。人工培养经波长310~420纳米蓝黑光连续照射3~5天,促进孢子的产生。病菌以蔗糖、葡萄糖、麦芽糖等为碳源,以天门冬氨酸、谷氨酸、硝酸钾等为氮源,加入微量的维生素H和硫胺素或适量的玉米粉和稻草浸汁,可促进孢子的产生。病菌生长适宜的pH值为6.0~6.5。

病菌代谢产物 病菌生长发育过程中能产生毒素,已分离到稻瘟菌素(Piricularin)、α-吡啶羧酸(α-picolinic acid)、细交链孢菌酮酸(Tennazonic acid)、稻瘟醇(Pyriculol)和次生毒素香豆素(Coumarin),这些毒素在高浓度下对稻苗的呼吸、病菌孢子的萌发以及菌丝体的繁殖有抑制作用,低浓度下则可刺激生长。提取的稻瘟菌素和细交链孢菌酮酸的稀释液分别滴于受伤稻叶上可产生与稻瘟病相似的病斑。

病菌生理分化 1922年日本佐佐木首先报道该菌生理分化现象,50年代由于抗病品种的抗性“丧失”,对病菌生理分化重新引起重视,许多国家先后筛选出各自的鉴别品种并分别鉴定出小种类群。1963~1965年美、日协作筛选出8个国际鉴别品种,1976年日本又提出具有不同单基因的9个新的鉴别品种,1976~1979年中国筛选出7个鉴别品种(表1)。

表1 日本、中国和国际稻瘟病菌鉴别品种

| 国际 | 拉米纳德品系3(Raminad str.3)、辛尼斯 (Zenith)、NP-125、乌尖(Usen)、杜勒(Dular)、关 东51(Kanto 51)、沙田早(感)[Sha-tiao-tsao (s)]、卡罗柔(Caloro) |

| 日本 | 新2号(Pi-ks)、爱知旭(Pi-a)、石狩白毛(Pi-i)、 关东51(Pi-k)、露明(Pi-km)、福锦(Pi-z)、社糯 (Pi-ta)、皮埃4号((Pi-taα)、城堡1号(取手号) (Pi-zt) |

| 中国 | 特特勃(Tetep)、珍龙13、四丰43、东农363、关东 51、合江18、丽江新团黑谷 |

病菌生理小种的区系和分布因不同地区而异,品种的更替和布局是小种消长和变化的主要因素,因而形成不同地区小种组成的差异,其次病菌的适应性,如某些特定的菌株,在低温下菌丝能够发育,对越冬有利,适温范围较广的菌株,蔓延期长,该菌株所属小种在生长繁育中易形成优势,第三是致病力和增殖力强的小种易成为优势小种。

日本将世界范围内的小种划分为4种不同类型的分布区,即日本、菲律宾、印度和美洲分布区。日本分布区包括日本、韩国和中国北方稻区,该分布区的小种对粳型品种具有广泛的致病性,对籼型品种则很少致病;菲律宾分布区包括菲律宾、越南、柬埔寨和泰国稻区,该分布区的小种对许多籼型品种以及粳型品种爱知旭具明显的致病性,但对日本以及中国北方稻区的其它许多粳型品种缺乏致病性;印度分布区包括印度、斯里兰卡和巴基斯坦等稻区,该分布区的小种对日本多数粳型品种不致病,对中国南方稻区的籼型品种致病,此外,在中国台湾省和印度尼西亚分别发现日本型和菲律宾型以及菲律宾型与印度型的中间过渡型;美洲分布区是多小种的混生地区。

病菌致病性变异 稻梨孢菌的致病性易产生变异,导致变异的原因有:❶突变。病菌在无性繁殖中产生突变,形成新的致病类型,人工培养中常见的扇形变异,多由突变所引起。

❷菌丝融合,导致准性重组。病菌菌丝联结,细胞核转移融合,形成二倍体,单倍化后产生变异。

❸有性交配。在人工培养下病菌菌株间的交配已形成有性态,对病菌的变异性机制,将进一步得到阐明。

病菌寄主范围 在自然情况下,稻梨孢除为害水稻外,据明日山(H.Asuyama) 1965年报道,还侵染苇状羊茅(Festuca arundinacea) 、秕壳草(Leersia ory-zoides)等,人工接种能侵染多种禾本科作物和杂草,其侵染随不同小种而异,反之来自其他不同禾本科作物和杂草上的梨孢也能侵染水稻。1986年迈克凯尔(A. O. Mackill)和布曼(J. M. Bonman)证实,臂形草属(Brachiaria)中的Dis taehya和筒轴茅(Rottboelliaexaltata)受稻梨孢菌的侵染,是过去尚未报道过的人工接种条件下的寄主植物。

品种抗病性 病菌侵染稻株后产生不同的病斑,反应出品种的质的抗性,而病斑数、病斑大小和受害程度,则反应出量的抗性。根据国际稻瘟病圃(IRBN)和中国稻瘟病圃(CRBN)的鉴定,尚未发现在所有病圃中都表现抗病和能抗所有生理小种的水平抗性品种,也未发现在各个病圃对所有生理小种均感病的品种,近来已从大量水稻种质资源中筛选出在多数病圃中对不同小种表现广谱抗性的品种。目前对品种抗病性的应用,除继续筛选质的抗性外,还正在寻求发病进程慢、受害程度轻,抗性比较稳定和相对持久的抗病品种。

当前国内外在抗病良种推广应用中的主要问题是抗病品种的抗性“丧失”,即某一抗病良种经种植一定年份后,由于对致病小种的感染由抗病变为感病。品种抗性“丧失”的原因有:❶小种类群变化及病菌的变异。由于该品种种植区原来已存在能侵染这一品种的小种,在种植初期该小种数量少,经一定时期的适应和增殖,达到优势时,使该品种严重发病。此外,由于病菌的变异,出现侵染该品种的新小种,从而引起抗性的“丧失”。

❷品种抗小种谱的宽窄。抗性谱窄的品种,常受多小种的侵染,易于“丧失”抗性,此外与品种的亲缘有关,如抗病品种温革(龙菲313/珍汕97)在中国浙江省镇海县病区单独种植表现抗病,但在其附近种植电110品系(珍汕97辐射育成),由于该品系与温革具有亲缘性,发病后导致温革“丧失”抗性。

❸品种单一化。大面积种植某一品种,形成抗性基因单一化,使侵染这一品种的小种定向选择,导致其抗性的“丧失”。

❹适宜的发病环境条件。抗病性较弱的品种,高肥栽培或施肥不当是引起抗性“丧失”的诱因。

有关水稻品种抗性基因分析,日本已鉴定出13个抗性基因,分别位于8个位点上,其中Pi-a、Pi-b、Pi-i、Pi-m、Pi-t在独立位点上,Pi-k、Pi-kh、Pi-kp、Pi-ks在Pi-k位点上,Pi-ta、Pi-taα在Pi-ta位点上,Pi-z、Pi-zt在Pi-z位点上,Pi-i、Pi-z和Pi-zt位于第一连锁群,Pi-i与Pi-z的交换值为30.9%,Pi-ta和Pi-taα位于第七连锁群,Pi-a、Pi-k、Pi-m位于第八连锁群,Pi-m与Pi-k的交换值为11.3%。抗性基因Pi-a在中国、朝鲜、印度、巴基斯坦和美国等国的水稻品种中均有分布;Pi-i基因在籼型品种中尚未发现,分布于日本和朝鲜的粳型品种中;Pi-k基因及其同位点的等位基因分布于中国、越南、印度、巴基斯坦、美国等国水稻品种中;Pi-ta基因分布于中国和菲律宾的水稻品种中;Pi-z及Pi-zt基因分布于印度、越南、美国等国水稻品种中;Pi-b基因只在印度尼西亚的本格旺(Bangawan)品种中发现,其分布尚不清楚。

环境条件 稻瘟病的发生和流行与气候、栽培等因素有关。水稻生育期间长期阴雨或雾露持续期长,有利于病菌孢子的形成、萌发和侵入,从而诱发病害的发生;偏施或迟施氮肥,使稻株体内还原糖减少,氨态氮和游离氨基酸增加,硅化细胞少,降低稻株组织的抗病性。适量施用氮肥、配施磷、钾肥,可提高稻株体内的钾、氮比例,使氮的代谢正常,减少可溶性氮化物含量,促进茎秆木质素的形成,提高抗病性,配施硅、镁肥能增强稻株表皮细胞硅质化,减轻发病,尤其是对叶瘟的防治有较好的效果。水稻临近分蘖盛期应排水搁田或烤田,以抑制叶瘟的发生和发展,长期深灌或山区冷水灌溉田,前期水温低,肥料分解慢,根系发育不良,吸收能力差,导致稻株迟发,后期水温上升,肥料加速分解,水稻大量吸收氮肥,植株嫩弱,加重发病。秧田播种量过高或本田栽插过密,植株组织柔嫩,抗性下降,且通透性差,叶上露滴持续时间长,湿度大,有利病菌的侵染、繁殖和蔓延。

此外,根据报道在人工接种条件下采用相同菌株或小种,苗叶瘟和穗瘟的发生密切相关。病圃设置在田间自然诱发鉴定则不完全一致,以早、中稻和一季晚稻为例,苗叶瘟发生常受气温制约,穗瘟受湿度的影响;双季晚稻播种育秧期间,温湿度适宜于苗叶瘟的发生,穗瘟的发病取决于阴雨或雾、露; 因此水稻生长前、后期温、湿度条件的差异,常影响到苗叶瘟和穗瘟的轻重。

侵染过程和病害循环 病菌分生孢子借风雨传播,在稻株上遇有水滴和适宜温度即行萌发,芽管顶端形成附着胞,紧密附着于稻体,而后产生侵入丝,穿透叶表面角质层,入侵表皮机动细胞;也可从伤口侵入,侵入后产生菌丝体,在邻近的表皮细胞内扩展,形成病斑。穗颈处的分生孢子萌发后多从鳞片状苞叶侵入,枝梗上的病菌则从穗轴分支点附近的长形细胞侵入。病菌完成侵入的时间及潜育期的长短因温度而异,32℃需10小时完成,28℃为8小时,24℃为6小时;潜育期在9~10℃为13~18天,17~18℃为7~9天,24~25℃为5~6天,26~28℃为4~5天。黑暗条件有利于病菌的侵染,光照条件下受到抑制。

病菌以菌丝体或分生孢子在病稻草和病谷上越冬,是初次侵染源。播种带菌种子引起苗叶瘟,应用塑料薄膜育秧,由于温、湿度适宜,发病较重;病节和病穗上越冬的菌丝体在条件适宜时产生大量分生孢子,随风雨飞散传播,导致稻株发病。病部产生的孢子引起多次侵染。孢子的释放以在2~6时最多,释放的孢子能否引起侵染取决于温、湿度,此外,雾露持续时间也影响病菌入侵和发病。

病害流行 稻瘟病的发生和流行取决于菌源,寄主和气候条件。其中,温、湿度对病菌的侵染与繁殖起决定性作用,而寄主的抗病性和适宜于发病的气候条件则影响发病的轻重,在菌源中对主栽品种致病优势小种的形成是导致大面积发病和流行的重要因素,只有各稻区的水稻感病生育期与有利于病菌侵染的气候条件相吻合时才能造成病害流行。中国各稻区稻瘟病的发生和流行特点如下。

北方一季粳稻区 水稻育秧期间气温较低,苗叶瘟极少发生,分蘖盛期雨水多,叶瘟较重,抽穗期如逢秋雨,气温在20℃以下,穗瘟流行。

长江中下游单、双季籼、粳稻混栽区 晚稻发病重于早稻,早、中稻育秧期间气温较低,苗叶瘟轻;晚稻育秧期间气温较高,发病重;6月下旬至7月上旬天气阴雨,早稻穗瘟重,9月下旬至10月上旬阴雨或雾露持续期长,晚稻穗瘟重。少数年份出现叶瘟轻,抽穗期穗瘟亦轻,但至乳熟、蜡熟期穗瘟严重,主要由于水稻生育期迟,后期偏施氮肥,兼之乳熟、蜡熟期气温偏高,时晴时雨或雾多露浓,有利于病菌的繁殖和侵染之故。

华南双季籼稻区 晚稻发病轻于早稻,该稻区水稻生育期间的温度均适宜于病菌的侵染,湿度是发病的主要因素,4月份早稻处于分蘖盛期,5月下旬至6月上旬抽穗期,如持续阴雨,叶、穗瘟流行;晚稻于10月中下旬抽穗,气温较低,雨水少,穗瘟轻。

西南单、双季籼、粳稻混栽区 云南及贵州西南部晚稻发病重于早稻,早稻分蘖和抽穗期处于旱季,叶、穗瘟轻;7月和9月中旬中稻和晚稻分别处于抽穗期,适逢雨季,穗瘟重;四川省的西北部地区是早、中稻的发病重于晚稻,而川东南则晚稻发病重于早、中稻。川西北5月至9月的气候条件均适宜于发病,形成早、中稻叶、穗瘟重,晚稻抽穗期后,气温下降,雨水少,穗瘟轻;川东南地区多数年份7月至8月伏旱,月平均气温在34℃以上,中稻生长后期,发病受抑,穗瘟轻,晚稻抽穗期,9月下旬至10月上旬多雨,穗瘟流行。

病害预测 现行的预测方法有:利用气象指标进行叶、穗瘟的预测;利用病菌孢子的飞散量进行叶、穗瘟预测;根据水稻孕穗期叶瘟和剑叶叶枕瘟进行穗瘟预测;利用稻体感病性指标,如叶鞘淀粉含量、剑叶硅化细胞数、叶鞘接种等测定稻体病理、生理等特性变化进行叶、穗瘟预测;应用电子计算机筛选发病相关因子,组建预测模型,进行预测。

日本利用地区气象自动观察系统,测定降雨、气温、日照时间、风速等数值,应用电子计算机求出不同温度下满足病菌的适宜湿润时间及其出现的时期、出现点及出现频率,作出叶瘟发生期、发生范围和发生程度的预测,目前在日本正进行多点试用。此外利用数理统计方法筛选与病害发生期和发生程度相关性密切的因子,组建预测模型,其中应用最多的是回归预测模型。中国近年来除应用气象、孢子飞散量等指标进行叶、穗瘟预测外,同时应用电子计算机分析历年稻瘟病发病与气象因子、病理学因子的关系,建立多元回归预测方程,组建预测模型,进行晚稻穗瘟发生流行的中、长期预测试验。

病害控制 稻瘟病的控制主要采取以选用抗病良种为主,栽培防病和药剂保护为辅的综合防治措施。

选用抗病良种 20世纪80年代以来国际稻瘟病圃继60年代后又鉴定出一批抗性种质资源(表2),在世界稻区应用。

中国稻瘟病圃已筛选出一批可以利用的抗病种质资源(表3)。

表2 国际稻瘟病圃(IBBN)1982~1987年筛选出的抗稻瘟病品种(系)

| 品种 (系) | 来源 | 鉴定次数 | R.M(%) | 品种 (系) | 来源 | 鉴定次数 | R.M(%) |

| IR37704-131-2-13-2 IR39326-146-3-1-3 IR37721-3-3-3-3-1 Milyang 82 Carreon Huan-Sen-Go Tetep Suweon 300 IRI 370 | IRRI IRRI IRRI 韩国 菲律宾 中国 越南 韩国 韩国 | 83 84 81 76 157 99 251 33 85 | 96.4 95.2 95.1 93.4 92.4 91.9 91.2 90.9 90.6 | IRAT146 Ta-Poo-Cho 2 IRAT144 Suweon 305 IRAT147 IRAT109 BG367-4 ITA232 LA110 | 科特迪瓦 中 国 科特迪瓦 韩国 科特迪瓦 科特迪瓦 斯里兰卡 尼日利亚 美 国 | 131 101 163 33 115 70 70 79 80 | 89.3 89.1 88.3 87.9 87.8 87.1 87.1 86.1 85.0 |

注:R:抗;M:中抗。

表3 中国稻瘟病圃(CRBN)1982~1987年筛选出的抗稻瘟病品种(系)

| 品种(系) | 来 源 | 鉴定次数 | R.M(%) | 品种(系) | 来 源 | 鉴定次数 | R.M(%) |

| 双抗77021 谷梅3号 湘州6号 白石燕 南花11 赤块矮选 青华矮6号 天津野生稻 矮脚白米籽 | 福建农学院 四川农业科学院 湖南湘西农业科学研究所 福建农学院 江苏农业科学院 福建三明农业科学研究所 广东农业科学院 湖南农业科学院 广东农业科学院 | 48 53 26 48 46 74 28 25 74 | 97.9 96.2 96.2 93.8 93.5 93.2 92.9 92.0 91.9 | 江阳矮4号 砦糖 红脚占 854-4 魔王谷 城堡1号 HA79-535 中花8号 城特235 | 广东农业科学院 广西农业科学院 广西农业科学院 云南农业科学院 云南农业科学院 日本 湖南农业科学院 中国农业科学院 浙江农业科学院 | 23 35 53 26 21 35 42 75 79 | 91.3 88.6 86.8 96.2 95.2 94.3 92.9 90.7 89.9 |

注:R:抗;M:中抗。

为预防抗病良种抗性“丧失”,在选用良种时应合理安排品种布局,避免品种种植的单一化,使小种间建立稳定化选择,以抑制优势小种的形成;着重选育抗性较为稳定而持久的品种和抗性品种轮换(抗性基因轮换),以及改进栽培技术。中国对抗病良种的利用采取就地鉴定、就地评选、择优推广、充分利用的原则,从而发挥抗病良种在各地的防病成效。

加强栽培防病措施 秧田适当稀播,培育粗健秧苗,减轻发病,特别是南方稻区的一季稻和后季晚稻栽培地区,由于秧苗期发病较重,更应重视。本田期在肥料的施用上应注意基肥和追肥以及氮、磷、钾的配合,防止过量或偏施、迟施氮肥,避免稻株体内含糖量少,氨态氮和游离氨基酸增加,硅化细胞少,加重发病。分蘖盛期前应及时排水搁田,促进稻株壮健,增强抗病能力,以控制叶瘟的发展。在发病地区感病和比较感病的品种,不宜施用穗肥,以免加重发病而造成减产。

化学防治 采用抗菌剂401或402,或多菌灵浸种,杀灭种子上传带的菌源,叶瘟和穗瘟的药剂防治应在充分做好农业防治的基础上进行,才能收到事半功倍的效果。苗叶瘟应按秧龄长短、发病轻重,喷药1~2次;叶瘟已发病的田块,每隔7~10天,连续喷药防治1~2次,以控制其蔓延;穗颈瘟是引起损失的关键时期,孕穗至抽穗期如不及时进行喷药,等穗瘟出现再行防治,收效甚微,试验证明水稻在孕穗后期(破肚期)和齐穗期是防治的适宜时期,在此期间,喷施三环唑或富士一号(Isoprothiolane)1次,可以收到明显的防治效果。

稻瘟病rice blast

旧称稻热病。水稻的一种重要真菌病害。病原菌是半知菌亚门的稻梨孢(Pyricularia oryzaeCav.).有性态为子囊菌亚门的卵孢球腔菌(Magnaporthe griseaBarr.),但很少产生。各生育期均可受害,分别引起苗瘟、叶瘟、节瘟、穗颈瘟、枝梗瘟和谷粒瘟等,芽鞘和幼芽亦可受害。病斑初为水渍状斑点,后变为灰色至褐色,随品种抗性、气候以及肥料水平的不同而有所变化,典型病斑为梭形或菱形,两端有褐色坏死线,病斑暗绿色,中央灰白色,外有黄色晕圈。病斑背面有灰色霉层(分生孢子梗和分生孢子),为慢性型病斑。在感病品种上的病斑为青灰色、圆形或椭圆形,病斑两面均有灰色霉层,俗称为急性型病斑。茎节、穗颈及枝梗受害时,病斑褐色坏死,造成枯穗和秕粒,以穗颈瘟的危害最大。此外还有白点型和褐点型症状。病菌易发生变异,造成一些品种抗性“丧失”的主要原因。根据珍龙13等7个鉴别品种上的反应差异,中国的稻瘟病菌可划分为7群128个生理小种。病菌发育适温25~28℃,以菌丝体和分生孢子在病残体或种子内越冬,翌年分生孢子经气流传播到秧苗上引起侵染。在水稻的全生育期内均可侵染,病菌可不断产生分生孢子引起再侵染,为多循环病害。在山区谷地或湖滨多湿地区,偏施氮肥过多的田块,或用山溪冷水灌溉的地区,发病早而重。选栽抗病品种,适时用药保护,尤其是防治穗颈稻瘟的发生是关键措施。

稻瘟病

稻瘟病

由稻犁孢真菌引起的水稻病害。水稻三大病害之一。流行年份可减产10%~20%,严重时可达50%以上。根据发病部位和受害时期分苗瘟、叶瘟、叶枕瘟、节瘟、穗颈瘟和枝梗瘟、谷粒瘟6种。当气温在20~30℃、相对湿度为90%时,易于发病。防治措施有:选育抗病品种、加强管理、消灭菌源、药剂防治。使用药剂有:20%三环唑可湿性粉剂、50%多菌灵可湿性粉剂、50%甲基托布津胶悬剂等。

稻瘟病daowenbing

由稻梨孢 (稻瘟病菌) 侵染水稻后引起的一种为害最严重的病害。稻瘟病菌属于真菌门、半知菌纲。该病菌的菌丝体有隔,可侵害水稻的各部分,引起苗瘟、叶瘟、节瘟、穗颈瘟和谷粒瘟。南方稻区的苗瘟和叶瘟较多,北方稻区谷粒瘟和穗节瘟较多。苗瘟时,初期在苗上出现灰绿色斑点,以后全苗变成黄褐色而枯死。叶瘟的病斑梭形,边绿黄褐色,中央灰色,常汇合成不规则形状,叶背面可见灰色霉状物,即其分生孢子。节部为黑色小斑点,渐逐扩大,最后病节变成黑色,干枯,易从此处折断。在抽穗后,穗颈上发生黑色病斑,易从病处折断,以至全穗枯死。后期在稻粒上发病,在外颖表面生暗褐色病斑,严重时全粒变为黑色,造成空粒或谷粒不饱满。总之,稻瘟病常造成颗粒不收的严重后果。如发现及时,用灭瘟素防治还是可以控制的。稻瘟病菌主要产生分生孢子侵染水稻,分生孢子呈长卵形或倒棒形,由3个细胞组成。分生孢子落入水中,发芽后就再侵入新寄主,3日内即可发病,6~8小时又可产生分生孢子,所以发病极快,蔓延也很广。分生孢子可附于稻杆、谷粒或在稻田中越冬,菌丝体也可越冬,第2年春天萌发,再侵入新寄主。

稻瘟病

水稻重要病害。由梨形孢菌(Piriculariaoryaze))侵染引起。在水稻整个生育期均可危害。因危害时间和部位不同有苗瘟、叶瘟、节瘟、穗颈瘟及谷粒瘟等。苗瘟茎基部灰褐色,上部红褐色枯死。叶部病斑是梭形,褐色,中间灰白色,潮湿时病部有灰色霉层。节瘟可使节的部分或全部变黑褐色,易折断。穗颈瘟形成白穗。带菌稻草及种子是病害的主要初侵染源。田间带菌借风再传播。多雨或在偏施氮肥情况下,病害易流行。防治方法:选用抗病品种,合理施肥及排、灌水、处理带菌稻草及种子,发病时可喷稻瘟净、多菌灵、富士一号、春雷霉素等,控制病害扩展。

稻瘟病

rice blast

稻瘟病

rice blast

- 青浦续诗传是什么意思

- 青浦诗传是什么意思

- 青浦路是什么意思

- 青浦重固楚墓是什么意思

- 青浮是什么意思

- 青浮醑。是什么意思

- 青海是什么意思

- 青海1是什么意思

- 青海2是什么意思

- 青海上孙家寨木简是什么意思

- 青海之战是什么意思

- 青海九州旅游开发有限公司是什么意思

- 青海云杉是什么意思

- 青海云杉嫩梢害虫综合防治研究是什么意思

- 青海交通旅行社是什么意思

- 青海人民出版社是什么意思

- 青海人民广播电台是什么意思

- 青海倒挂金钟(吊钟海棠)是什么意思

- 青海农谚是什么意思

- 青海冬虫夏草是什么意思

- 青海办事长官是什么意思

- 青海医学院附属医院是什么意思

- 青海十八部是什么意思

- 青海卷是什么意思

- 青海历史纪要是什么意思

- 青海双峰驼是什么意思

- 青海史是什么意思

- 青海和硕特是什么意思

- 青海和硕特部是什么意思

- 青海喀尔喀南右旗是什么意思

- 青海喀尔喀部是什么意思

- 青海善后事宜十三条是什么意思

- 青海善后章程是什么意思

- 青海四卫是什么意思

- 青海四方旅行社是什么意思

- 青海回教促进会是什么意思

- 青海国王是什么意思

- 青海土人是什么意思

- 青海土尔扈特部是什么意思

- 青海地毯是什么意思

- 青海塔尔寺是什么意思

- 青海塔尔寺青年旅行社是什么意思

- 青海多巴高原体育训练基地是什么意思

- 青海大学是什么意思

- 青海大通县上孙家寨一一五号汉墓是什么意思

- 青海天气谚语是什么意思

- 青海夷情衙门是什么意思

- 青海奇石美玉是什么意思

- 青海宾馆是什么意思

- 青海宾馆售票处是什么意思

- 青海师范大学旅游地理系是什么意思

- 青海平弦是什么意思

- 青海平弦戏是什么意思

- 青海广播电视大学旅游与饭店服务管理专业是什么意思

- 青海广播电视报是什么意思

- 青海建银宾馆是什么意思

- 青海建银旅行社是什么意思

- 青海志是什么意思

- 青海志略是什么意思

- 青海戍头空有月,黄沙碛里半无春。是什么意思