秀山花灯

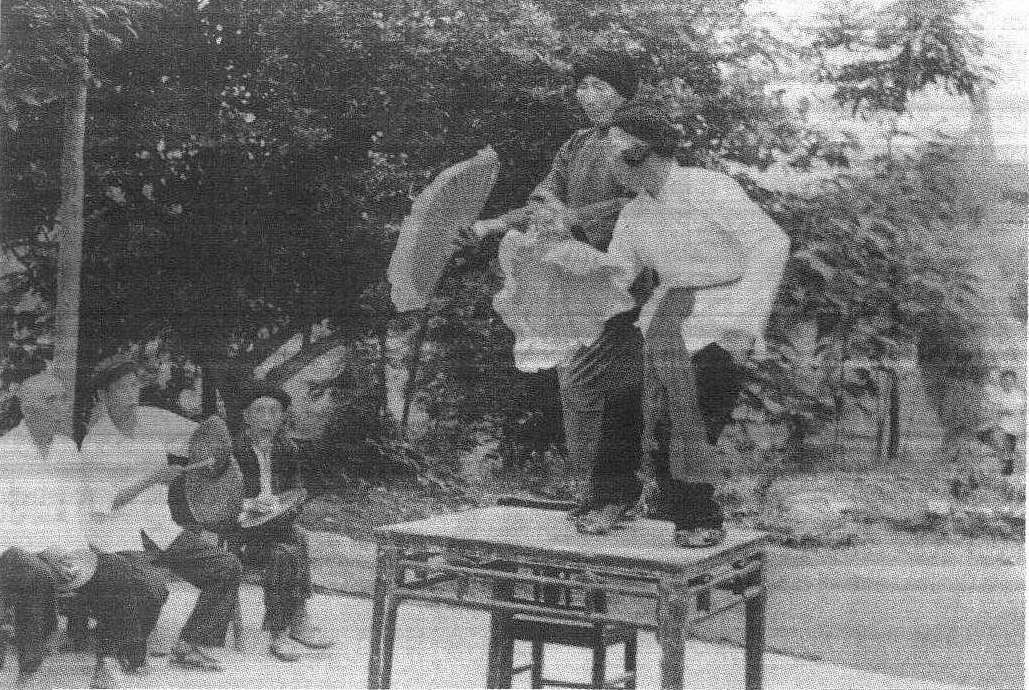

土家族民间歌舞说唱艺术。以黔江地区秀山土家族自治县花灯最具代表性而得名。又称跳花灯、耍花灯、花灯戏。是一种古老的民间歌舞说唱艺术,广泛流传于四川、湖南、贵州、湖北四省交界的土家族聚居地区。据历史记载,起源于元代的 “跳团团” (即男、女二人在方桌上载歌载舞,连说带唱),明代又融人采茶戏的一些歌舞表演形式,始有 “花灯” 之称。后来,又发展为搭花台、花灯单边戏和现代花灯剧。表演中,演员演唱的歌词叫花灯词。花灯词以浓郁的乡土气息,陈述内容,表达情节,抒发情感,吸引观众。其中,有些花灯词吸收了汉族的一些民间小调以及采茶戏、花鼓戏等地方戏曲的唱词。秀山花灯,表演只有一旦一丑两个角色,旦角叫幺妹子,丑角叫赖花子或别的名字。跳时,幺妹子头梳长辫,身穿大襟罗裙,右手执绸边花折扇,左手拿花彩巾,伸直腰,踏着丁丁步,载歌载舞,表演天真活泼、诙谐、泼辣的角色。赖花子则把头巾扎成 “半边月”,身穿对襟衣,腰系红绸带,手拿大蒲扇,踩着矮桩步,用 “风摆柳’ 的动作围着幺妹子转,表演滑稽、诙谐的角色。唱词句型灵活,可长可短,既可长篇道白,也可随故事情节需要而中途搭控上板。有时台上演唱,台下帮腔,演员与观众互相交流,融为一体。演出场地不限,院坝、堂屋、街头巷尾,只要有一个十多平方米的平地即可。花灯每年从农历正月初三的 “舍巴日” (土家族的 “调年节”) 开始演出,一直演到农历正月十五元宵节止。

秀山花灯

土家族民间歌舞说唱艺术,每年从农历正月初三的“舍巴日”(土家族的“调年节”)开始演出,一直演到农历正月十五元宵节止。以黔江地区秀山土家族自治县花灯最具代表性而名。又称跳花灯、耍花灯、花灯戏,是一种古老的民间歌舞说唱艺术,广泛流传于四川、湖南、贵州、湖北四省交界的土家族聚居地区。

据历史记载,起源于元代的“跳团团”(即男、女二人在方桌上载歌载舞,连说带唱),明代又融入采茶戏的一些歌舞表演形式,始有“花灯”之称。后又发展为搭花台、花灯单边戏和现代花灯剧。表演中,演员演唱的歌词叫花灯词。花灯词以浓郁的乡土气息陈述内容、表达情节、抒发情感,吸引观众。其中,有些花灯词吸收了汉族的一些民间小调以有采茶戏、花鼓戏等地主戏曲原唱词。表演时只有一旦一丑两个角色,旦角叫幺妹了,丑角叫赖花子或别的名字。跳时,幺妹子头梳长辨,身穿大襟罗裙,右手执绸边花折扇,左手拿花彩巾,伸直腰,踏着丁丁步,载歌载舞,表演天真活泼、诙谐、泼辣的角色。赖花子则把头巾扎成“半边月”,身穿对襟衣,腰系红绸带,手拿大蒲扇,踩着矮桩步,用“风摆柳”的动作围着幺妹子转,表演滑稽、诙谐的角色,唱词句型灵活,可长可短,可台上演唱,台下帮腔,演员与观众互相交流,融为一体。演出场地不限,院坝、堂屋、街头巷尾,只要有一个10多平方米的平地即可。

秀山花灯

秀山花灯是深受群众喜爱、流传历史悠久的汉族民间舞蹈。主要流传在我国四川省的秀山县(今属重庆市),遍及全县48个乡,其中龙凤区的峻岭乡、龙凤乡,梅江区的兰桥乡,中和区的迎凤乡,龙池区的涌洞乡,石堤区的海洋乡最为盛行。

秀山花灯传统的演出时间在农历正月初二至十五的夜晚。它有“耍灯”(俗称“跳团团”)和“单边灯”(又称“单边戏”)两种表演形式。“耍灯”表演时由一旦(“幺妹子”)一丑(“花子”)边歌边舞;有时增加至三、四人或六人穿插表演。“单边灯”由生、旦、丑表演,节目有一定的故事情节,以多首民间曲调演唱花灯小戏。

秀山花灯

花灯在堂屋或院子里表演,掌灯人和演员们举着用竹篾和彩纸做成的鱼、虾、猪、狗、鸡、鸭或蔬菜形状的彩灯,周围观众人头攒动,场中歌声洋溢,加上元宵节的月亮又大又圆,汇成了一幅使人依恋、向往的乡间风情画。

花灯幺妹子的舞蹈动作端庄、秀丽、乖巧,其风格最突出的是“单边动律”,就是在动作时向一边摆动后,又回到正直的体态上,在民间流传的“单摆柳”“单推磨”是最典型的动作。丑角花子其实是俊扮,舞蹈朴实、诙谐,动作多在开胯半蹲(称为“矮桩”)的基础上,以膝部有韧性的上下颠颤带动身体起伏舞动,表演中不时地说些风趣幽默的“岔词”,逗得观众哈哈大笑。

秀山花灯的表演讲究整体的协调,舞蹈、歌唱、打击乐、间奏音乐和帮腔演唱之间密切配合,有时观众也可参与帮腔。演唱时,表演者随词意而舞,动作幅度较小。在乐队的间奏和敲击过堂锣鼓声中,表演者就尽情舞蹈。

秀山花灯的起源有很多传说,其中有一种传说是:宋仁宗的生母李辰妃是宋真宗的刘皇后的侍女,李氏生下仁宗,被刘皇后夺为己子,并将李氏打入冷宫。直到仁宗当了皇帝,刘皇后去世,仁宗才知道事实真相。这时李氏因含冤长期哭泣而双目失明。仁宗为祈求生母重见光明,许下红灯3600百盏,在京城大闹花灯。从此,花灯成为祛病除灾,祈求光明幸福的象征,在民间广泛流传。

- 罗兰是什么意思

- 罗兹是什么意思

- 罗切斯特是什么意思

- 罗列是什么意思

- 罗刹是什么意思

- 罗刹女是什么意思

- 罗勒是什么意思

- 罗口是什么意思

- 罗哈斯是什么意思

- 罗唣是什么意思

- 罗圈是什么意思

- 罗圈儿揖是什么意思

- 罗圈儿腿是什么意思

- 罗城是什么意思

- 罗塞蒂是什么意思

- 罗大佑是什么意思

- 罗天是什么意思

- 罗奇是什么意思

- 罗姆尼是什么意思

- 摘抄是什么意思

- 摘报是什么意思

- 摘桂是什么意思

- 摘桃子是什么意思

- 摘牌是什么意思

- 摘登是什么意思

- 摘编是什么意思

- 摘要是什么意思

- 摘记是什么意思

- 摘译是什么意思

- 摘除是什么意思

- 摛是什么意思

- 摞是什么意思

- 摧是什么意思

- 摧折是什么意思

- 摧枯拉朽是什么意思

- 摧残是什么意思

- 摧毁是什么意思

- 摧眉折腰是什么意思

- 摧陷廓清是什么意思

- 摩是什么意思

- 摩丝是什么意思

- 摩加迪沙是什么意思

- 摩勒是什么意思

- 摩天是什么意思

- 摩天大楼是什么意思

- 摩天楼是什么意思

- 摩娑是什么意思

- 摩尔是什么意思

- 摩尔多瓦是什么意思

- 摩尔曼斯克是什么意思

- 摩尔根是什么意思

- 摩尔浓度是什么意思

- 摩尔达维亚是什么意思

- 摩尼是什么意思

- 摩尼教是什么意思

- 摩崖是什么意思

- 摩德纳是什么意思

- 摩托是什么意思

- 摩托艇是什么意思

- 摩托车是什么意思