神经毒剂作用机制mechanism of neurotoxi-cants

通过阻断神经传导而使昆虫致死。

正常神经传导 昆虫神经传导是由感觉器官接收信息,传给感觉神经元的树突,再传至轴突,轴突送出信息给下 一个神经元,最终传至中枢神经 脑。由脑送出反应信息给运动神经元,传至反应器官产生反应。神经传导分成两类: ❶神经元内的传导。主要是轴突的传导;

❷神经元间的传导。主要是突触传导。

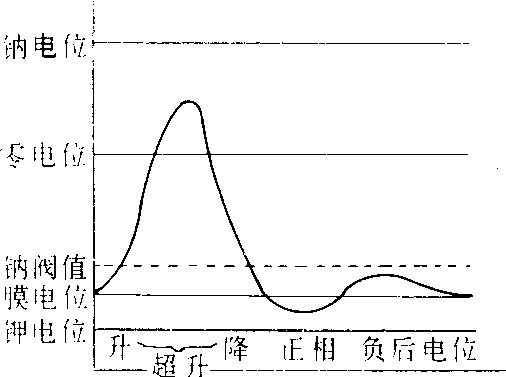

轴突传导 要经过休止状态和动作状态两阶段。❶休止状态: 神经轴突被一层膜包围。在休止状态时,膜的通透性较低,只有钾离子(K+)可以自由通透,而钠离子(Na+)不能。K+浓度在膜内远比膜外为高,这种浓度差使K+从膜内向膜外扩散,而阴离子不能随其外出。K+的外流使膜内电位下降变得比膜外更负些。膜外电位上升变得比膜内更正些。K+的继续外流受到膜内不能外流的阴离子的对抗而逐渐减弱,形成一个短暂稳定的电位差,即休止电位,一般为-50至-90毫伏。

❷动作状态: 当传来一个冲动时,细胞膜的通透性大大增加。Na+大量内流使膜内电位上升变得比原来更正些。如此形成的膜内外电位差有阻止Na+继续内流的作用,形成一个短暂稳定的电位差即动作电位,一般约为+30毫伏。此时膜内外原有的正负极化状态消除,而反转为去极化过程。Na+的内流达到高峰时,膜的通透性又开始下降,而K+的外流又开始上升,使膜电位迅速下降,即重复极化过程。但K+的外流超出了休止期的水平。使膜内电位更负一些,即超极化过程。K+的大量流出,使膜内外K+的浓度级差降低,促使K+流出的速度骤减,使膜内电位又上升一些,

略高于休止期的电位,此即负后电位。最 后 K+、Na+的通透性都恢复正常,达到休止状态。在轴突上一个冲动产生动作电位,由休止状态膜内负膜外正变成膜内正膜外负。这样对邻近点产生一个局部电流,引起邻近点的去极化作用。依此继续形成神经传导(图1)。

图1 动作电位(据刘 珣)

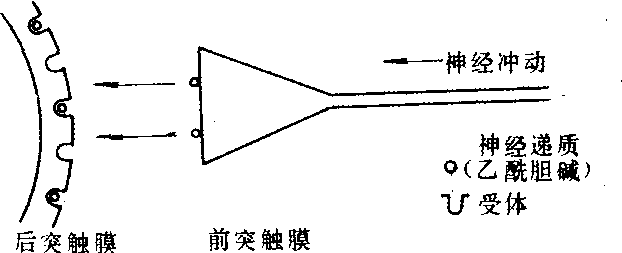

突触传导 神经元之间是靠突触传导的。突触是前一神经元的轴突与后一神经元的树突的相连处。前 一神经元的轴突末端有一层前突触膜,后一神经元的树突有一层后突触膜。两个膜之间有一空隙,其间含有化学物质作为神经递质。乙酰胆碱是神经递质中很重要的一种。乙酰胆碱存在于前突触膜中。当神经冲动传至前突触膜时,它就释放乙酰胆碱到后突触膜上。在后突触膜上有乙酰胆碱受体,它与乙酰胆碱结合后就改变了膜的立体结构,使膜上的离子通道开放,使Na+进入、K+外出,发生膜的去极化,产生 一个动作电位。这样乙酰胆碱将神经冲动由前突触膜传到后突触膜,完成了神经元间的神经传导。乙酰胆碱在引起离子通道改变后立即脱离受体,被后突触膜上的乙酰胆碱酯酶(AchE)分解成为胆碱和乙酸,再重新被前突触膜吸收,在前突触膜上存在的胆碱乙酰化酶作用下重新合成乙酰胆碱(图2)。

图2 突触处的神经传导

(据J.R.Corbett,1974)

作用机制 目前研究较为明确的神经毒剂作用机制有三类。一是影响轴突传导而起作用的,如滴滴涕和除虫菊酯类杀虫剂。二是影响突触的乙酰胆碱传导而起作用的,又可分为以下几种情况: ❶引起乙酰胆碱过度释放的。如六六六、狄氐剂、艾氏剂、氯丹等;

❷对胆碱酯酶起抑制作用的,如有机磷酸酯和氨基甲酸酯类杀虫剂等;

❸占领乙酰胆碱受体的,如烟碱和沙蚕毒素等;

❹对胆碱乙酰化酶起抑制作用的。如卤代硫乙酸苯酯类化合物和顺丁烯二酰亚胺类化合物等。三是影响突触的其他神经传导递质的,同时也影响膜的敏感性的,如杀虫脒等。此外,还有一种毒素学说。

滴滴涕和除虫菊酯类作用机制 昆虫对滴滴涕和除虫菊酯类的中毒征象都是兴奋、痉挛、麻痹、最后死亡,说明它们都是神经毒剂。电生理研究发现,滴滴涕刺激首先引起一系列的电位波动,即重复后放,相当于中毒征象的兴奋期。随后发生不规则的重复后放,相当于中毒征象的痉挛期。最后重复后放的减弱和停止,相当于中毒征象的麻痹期与死亡。滴滴涕引起这些电生理的现象,有两种解释: 一种解释认为滴滴涕进入虫体与细胞膜上的受体相结合,影响了钠离子透入膜内。另一种解释认为滴滴涕对膜表面的Ca++-ATP酶有抑制作用。结果使钙离子浓度降低,也影响了钠离子的通过。钠通道受阻引起重复后放,阻断了神经传导,使昆虫致死(见滴滴涕杀虫机制)。除虫菊酯类引起的中毒征象和电生理效应与滴滴涕引起的极为相似。一般认为它们有相同的作用机制。只是除虫菊酯的受体表面立体特异性与滴滴涕受体不同。除虫菊酯类分子的立体构型必须与相应的受体表面相适应。此外对除虫菊酯类所特有的快速击倒作用,目前还没有完满的解释。

六六六及环戊二烯类杀虫剂作用机制 昆虫对这些药物的中毒征象也是兴奋、痉挛、麻痹而后死亡。在电生理学上也引起连串的电脉冲。这些化合物的作用部位不是轴突而是突触。它们对乙酰胆碱酯酶(AchE)没有抑制作用而是通过影响前突触膜加强了乙酰胆碱的释放而起中毒作用的(见六六六杀虫机制)。

有机磷酸酯和氨基甲酸酯作用机制 有机磷酸酯和氨基甲酸酯都是AchE的抑制剂。抑制结果使乙酰胆碱大量积累。昆虫由于神经传导中断而致死。有机磷酸酯和氨基甲酸酯与乙酰胆碱一样都是AchE的底物,在有机磷酸酯和氨基甲酸酯浓度过高时 ,它们就先于乙酰胆碱与AchE发生作用。这一过程叫做竞争性抑制。有机磷酸酯或氨基甲酸酯与AchE结合后分别生成磷酰化AchE和氨基甲酰化AchE。这两种酰化酶的不同点在于前者结合很牢固,不易脱磷酰恢复AchE活性,这叫做不可逆性抑制作用; 而后者结合不十分牢固,在氨基甲酸酯的浓度不太高的情况下,此酰化酶可以脱氨基甲酰恢复AchE活性,这叫做可逆性抑制作用。各种有机磷酸酯或氨基甲酸酯对AchE具有不同的抑制能力。这是由于各种酰化基团的化学结构不同,与AchE不同结合部位相结合具有不同的结合能力。此外,AchE是一组同功酶,对不同的同功酶也具有不同的结合能力(见有机磷杀虫机制和氨基甲酸酯杀虫机制)。

烟碱、杀螟丹等作用机制 烟碱,杀螟丹等作用机制主要是占据了乙酰胆碱受体,使乙酰胆碱不能与受体相结合,造成昆虫的神经传导阻断而致死。烟碱是直接结合在受体上的,与乙酰胆碱受体抑制剂蕈毒碱具有相同的作用。杀螟丹的作用机制有两种解释: 一是在昆虫体内先代谢成为沙蚕毒素。沙蚕毒素可直接对乙酰胆碱受体起抑制作用,也可代谢成1,4-二硫苏糖后,再与乙酰胆碱受体发生作用,进而影响了后突触膜上的离子通道。二是直接与乙酰胆碱受体起作用而直接影响了离子通道。

胆碱乙酰化酶抑制剂 有三类化合物: 卤代硫乙酸苯酯类、顺丁烯二酰亚胺类和乙内酰脲类,都是胆碱乙酰化酶的抑制剂,都作用于前突触膜上。经长期刺激使乙酰胆碱用尽,而新的乙酰胆碱又不能合成出来,此时神经传导完全阻断,使昆虫致死。当这些化合物被代谢后,乙酰胆碱合成能力也可以恢复,因此昆虫死亡率并不高。这几类化合物不宜作为杀虫剂,但可作为其他神经毒剂的增效剂。先注射这类化合物抑制乙酰胆碱的合成而造成突触传导的提早阻断,再用亚致死剂量的其他神经毒剂处理,即可很快地造成死亡。应用这类化合物作为增效剂可以减少神经毒剂用量,减少环境污染。

杀虫脒的作用机制 其作用机制是综合性的,既包括神经系统也包括其他方面的作用。对神经系统的作用主要有两个方面。一是抑制单胺氧化酶,昆虫的神经肌肉连接处除有以乙酰胆碱为传导递质的,还有以神经胺为传导递质的。单胺氧化酶被抑制,使神经胺积累,阻断了神经传导。二是使神经末端终板的敏感性和细胞膜的兴奋性降低。终断神经肌肉连接处的神经传导(见甲脒类杀虫机制)。

毒素学说 昆虫神经受神经毒剂,如滴滴涕、狄氏剂、有机磷酸酯和除虫菊酯等刺激或受电刺激后均可产生一种毒素,其中主要成分是酪胺。它的作用有四方面:一是作用于胆碱刺激的神经传导; 二是作用于蕈毒碱样的乙酰胆碱受体; 三是作用于心脏; 四是作用于前肠。昆虫受神经毒剂作用后,血淋巴中酪胺量增加。酪胺对昆虫神经、血液循环及消化系统均起到抑制作用,最后导致昆虫死亡。

- 初中古诗文注译12是什么意思

- 初中古诗文注译13是什么意思

- 初中古诗文注译14是什么意思

- 初中古诗文注译15是什么意思

- 初中古诗文注译16是什么意思

- 初中古诗文注译2是什么意思

- 初中古诗文注译3是什么意思

- 初中古诗文注译4是什么意思

- 初中古诗文注译5是什么意思

- 初中古诗文注译6是什么意思

- 初中古诗文注译7是什么意思

- 初中古诗文注译8是什么意思

- 初中古诗文注译9是什么意思

- 初中古诗文注译大全是什么意思

- 初中国文实验教学法是什么意思

- 初中地理概念地图是什么意思

- 初中地理知识总表是什么意思

- 初中地理速记地图是什么意思

- 初中学习手册是什么意思

- 初中学生手册是什么意思

- 初中实用化学词典是什么意思

- 初中实用历史词典是什么意思

- 初中实用地理词典是什么意思

- 初中实用政治词典是什么意思

- 初中实用数学词典是什么意思

- 初中实用生物词典是什么意思

- 初中实用英语词典是什么意思

- 初中实用语文词典是什么意思

- 初中思想品德速记地图是什么意思

- 初中成语手册是什么意思

- 初中投考指南是什么意思

- 初中政治名词汇释是什么意思

- 初中政治常识手册是什么意思

- 初中政治概念地图是什么意思

- 初中政治程序训练手册是什么意思

- 初中政治自测手册是什么意思

- 初中教学目标总结性测试手册是什么意思

- 初中数学是什么意思

- 初中数学公式定理理解与应用手册是什么意思

- 初中数学双基手册是什么意思

- 初中数学复习指南是什么意思

- 初中数学学习手册是什么意思

- 初中数学手册是什么意思

- 初中数学标准化训练手册是什么意思

- 初中数学概念地图是什么意思

- 初中数学知识表解是什么意思

- 初中数学知识集锦是什么意思

- 初中数学自学与复习指南是什么意思

- 初中数学自测手册是什么意思

- 初中数学解难手册是什么意思

- 初中数学解题辞典是什么意思

- 初中数学记忆手册是什么意思

- 初中数学选择法测验手册是什么意思

- 初中数学速记地图是什么意思

- 初中数学重点难点导学手册是什么意思

- 初中数学题典是什么意思

- 初中数学题型与解题方法辞典是什么意思

- 初中数理化手册是什么意思

- 初中数理化生公式定理图解是什么意思

- 初中数理化生公式定理大全是什么意思