盾蚧armoured scale

为害茶树枝叶的一类介壳虫, 种类较多, 主要有长白蚧(Lopholeuca-spis japonica Cockerell)、椰圆蚧 (Aspidiotusdestructor Signoret)、蛇眼蚧 (Pseudaonidia duplexCockerell)、茶牡蛎蚧 (Lepidosaphes tubulorumFerris)、茶褐围盾蚧 (Fiorinia theae Green) 等,属同翅目盾蚧科。

长白蚧

分布与为害 国内分布于河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、福建、台湾等省,是华东和中南茶区主要害虫之一。日本也有发生。刺吸茶树枝叶, 致树势显著衰弱, 芽叶稀瘦, 甚至整株枯死。除茶树外, 还为害梨、苹果、柑桔等。

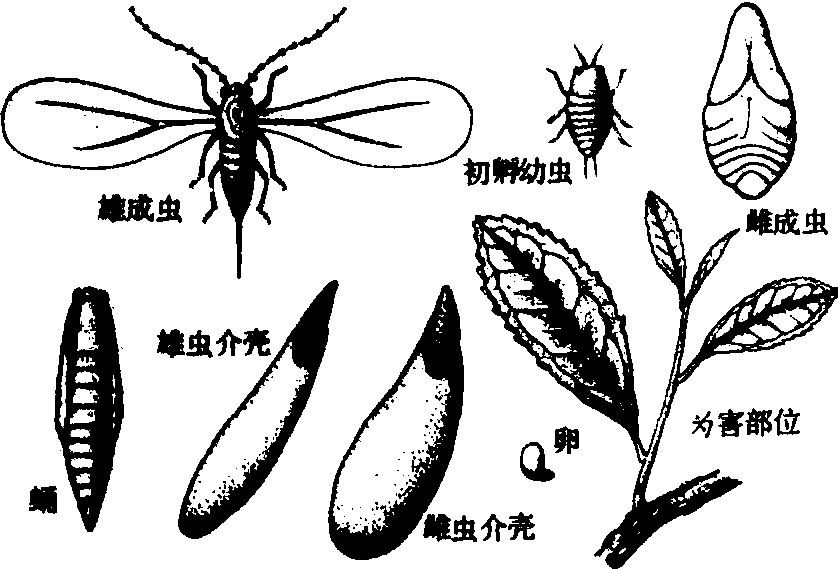

形态 成虫体长0.6~1.4毫米, 梨形、淡黄色,腹部分节明显, 腹末有臀叶2对, 略呈三角形。雄成虫体长0.48~0.66毫米, 淡紫色, 头部色较深, 翅1对, 白色半透明, 腹末有一针状交尾器。卵椭圆形,长径0.20~0.27毫米, 短径0.09~0.14毫米, 孵化后卵壳白色。初孵若虫椭圆形,淡紫色, 触角和足发达,腹末有尾毛两根。1 龄若虫后期体长0.39毫米,介壳白色; 2龄若虫体长0.36~0.92毫米, 体色有淡黄、淡紫、橙黄等多种, 触角和足退化; 3龄雌若虫淡黄色,呈梨形。2、3龄若虫介壳灰白色、较瘦长, 前端有一褐色壳点。前蛹淡黄色, 长椭圆形, 长0.63~0.92毫米, 腹末有尾毛两根。蛹紫色, 长0.66~0.85毫米,腹末有一针状交尾器, 雌成虫介壳纺锤形, 暗棕色,表面有一灰白色蜡层, 前端有褐色壳点一个(图1)。

生活习性 在浙江、湖南一年均发生3代, 以老熟若虫或前蛹在茶树枝干上越冬, 次年4年上、中旬雄成虫羽化。5月上旬第1代若虫开始孵化, 各代若虫的盛孵期分别为5月中下旬、7月中下旬、9月上旬至10月上旬。在安徽一年发生3代, 各代发生期较浙江、湖南略迟。卵历期第1代约20天, 第2、3代11~13天; 幼虫期第1、2代雌虫29~32天, 雄虫23~24天,第3代6个月左右; 前蛹和蛹期第1、2代14~15天,第3代1个月左右; 雄成虫寿命各代均为0.5~1天,雌成虫第1、2代23~27天, 第3代1个月左右。雄成虫飞翔力弱, 与雌成虫交尾后, 即死亡。雌成虫受精后, 陆续孕卵产卵, 卵产于介壳下, 一雌虫平均产卵20余粒。同一介壳内的卵孵化先后不一,一般需经5~21天孵化完毕, 孵化以晴天中午为盛, 初孵若虫借爬行、风和人、畜携带传播, 一般孵化后经2~5小时固定, 并分泌白色蜡质覆盖于体背。雌虫共3龄, 雄虫2龄。虫口在茶树上的分布因代别和性别而异, 第1、2代以叶片多于枝干, 雌虫多在枝干上部和叶背主脉两侧, 雄虫多在叶缘锯齿间。第3代雌、雄虫多分布在枝干的中、下部。

图1 长白蚧

发生与环境的关系 高温低湿对长白蚧生育不利, 故一般第2代虫口较低。茶园郁蔽和偏施氮肥、枝条皮层嫩薄的茶树有利于长白蚧的发生发展。一般5年以上的新茶园和台刈复壮茶园受害重。风是传播长白蚧的主要媒介之一,一般在若虫孵化期时, 由于风力的传播, 在风向下方的茶园长白蚧发展较快。长白蚧的天敌主要有: 红点唇瓢虫,长白蚧长棒蚜小蜂,盾蚧长缨蚜小蜂等, 常有一定的自然控制作用。

防治 加强苗木检疫, 防止随茶苗和插穗传播蔓延。注意肥料三要素的配合, 合理疏枝, 局部发生的茶园应随时剪除有虫枝条, 对发生严重、树势衰退的茶园应台刈或重修剪。于若虫孵化盛期末喷施50%马拉松或50%二溴磷800倍液, 25%喹硫磷1 000倍液,2.5%溴氰菊酯6 000~8 000倍液。应特别加强第1、2代的防治, 喷药时应均匀周到。

椰圆蚧

分布与为害 中国各茶区均有发生。刺吸为害茶树成、老叶, 引起落叶, 以至植株枯竭, 除茶树外,还加害油茶、柑桔、芒果、香蕉、棕榈等。

形态 雌成虫卵形,较扁平, 直径1.2~1.5毫米,鲜黄色, 体节不甚明显。雄成虫橙黄色。卵椭圆形,黄绿色, 直径为0.1毫米。若虫初孵时浅黄绿色, 椭圆形,扁平, 后呈黄色。蛹长椭圆形, 黄绿色。雌虫介壳圆形, 直径1.7~1.8毫米, 灰黄色,薄而半透明,中央有淡黄色壳点2个。雄虫介壳椭圆形, 略厚, 长径约0.75毫米, 黄色, 中央有一淡黄色壳点。

生活习性 在贵州一年发生两代, 江苏、安徽和浙江一带一年发生3代, 均以受精雌成虫越冬, 1、2代若虫孵化盛期, 贵州分别在5月上旬和8月上旬,浙江分别在5月下旬、7月中、下旬。雌成虫受精后陆续孕卵产卵, 每一雌虫产卵约100粒左右。若虫孵化后,即爬至叶片背面固定吸取茶树汁液为害, 被害叶片正面呈黄绿色斑点, 以下部叶片为多, 且可为害枝梢。已发现红点唇瓢虫和草蛉等天敌对其发生抑制作用较大。

防治 见长白蚧

蛇眼蚧 又名樟圆蚧。

分布与为害 中国主要产茶省均有分布, 日本、苏联亦有发生。刺吸为害茶树枝叶, 还为害山茶、苹果、柑桔、桃、李等。

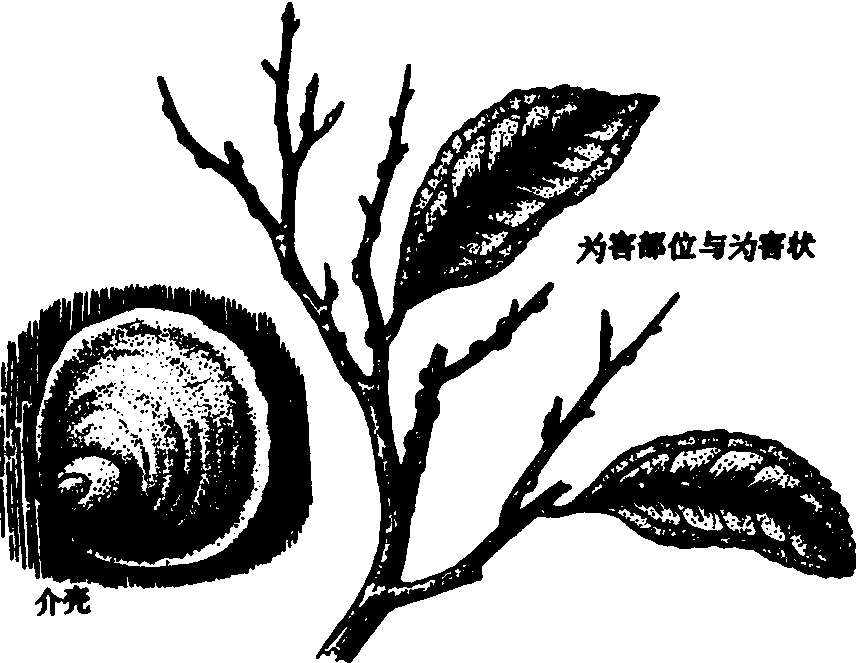

形态 雌成虫卵形, 紫色, 长 1.1毫米左右, 前胸和中胸之间有一较深的缢沟, 臀板背面中央有网状花纹; 雄成虫体长亦约 1.1毫米, 紫色, 翅白色半透明, 交配器淡黄褐色。卵淡紫色, 椭圆形,长径约0.2毫米。初孵若虫椭圆形, 淡紫色; 2龄末期体长约0.7毫米。蛹长椭圆形, 长约0.7毫米, 紫色, 腹末有一粗短交配器。雌虫介壳近圆形, 背面隆起, 略呈轮纹状, 直径1.5~3.0毫米, 棕褐色, 有黄褐色壳点两个偏于介壳的一边。雄虫介壳长椭圆形, 长径约 1.7毫米,棕褐色,介壳一端中部有黄褐色壳点一个(图2)。

图2 蛇眼蚧

生活习性 在浙江、江苏一带一年发生两代, 以受精雌成虫越冬, 在杭州次年4月中旬开始产卵, 第1、2代若虫分别于5月中旬和8月中旬盛孵。雌成虫产卵于介壳内, 每雌虫平均产卵60粒左右。若虫孵化不整齐, 一般可持续一个月左右。在茶树上, 以上部为多; 雄虫多分布于叶片正面主脉两侧, 雌虫第1代多分布于枝干上,少数在叶片背面主脉两侧及叶柄部,第2代则几乎全部分布于枝干上。主要天敌有腥红菌、红点唇瓢虫和单带巨角跳小蜂,对其有一定的抑制作用。据日本报道, 一种黄蚜小蜂对其抑制作用较大。

防治 见长白蚧。

茶牡蛎蚧 又名柿蛎蚧。

分布与为害 分布于浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川等省区,以西南茶区为害严重。刺吸为害茶树枝叶, 还为害油茶、柑桔、柿等。

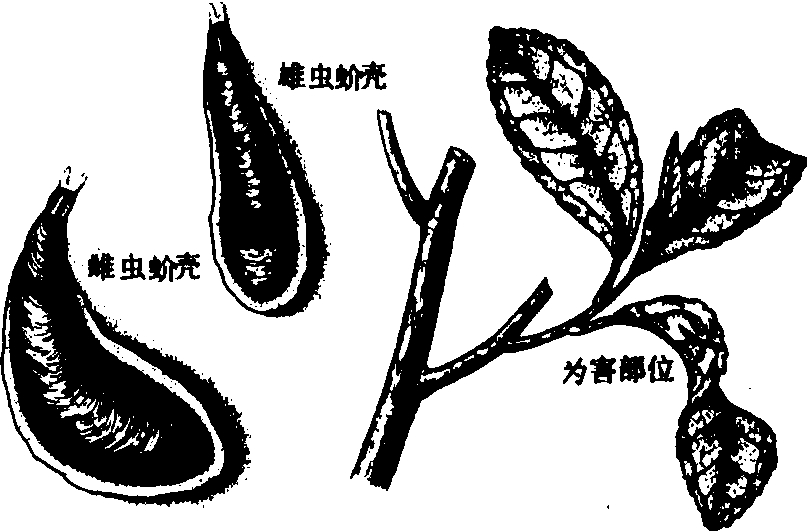

形态 雌成虫乳黄色,末端橙黄色,长纺锤形; 雄成虫橙黄色, 头黑色。卵长椭圆形, 初产时乳白色,微带水红, 后变淡紫色。初孵若虫体扁平,椭圆形,淡黄色。蛹长约0.9毫米, 淡水红色, 眼黑色。雌虫介壳长纺锤形, 稍弯曲, 背面隆起, 上有蚌状横纹, 形似牡蛎, 长3~4毫米, 暗褐色, 壳缘灰白色, 壳点灰褐色, 突出于顶端。雄虫介壳细长,长1.5~1.8毫米,前端暗褐色, 后端红褐色, 并有淡黄色带纹, 壳缘灰白, 壳点橙色(图3)。

生活习性 在贵州、四川一年发生两代, 以卵在介壳内越冬, 次年4月中、下旬始孵, 5月中旬盛孵。第2代若虫于7月中旬始孵,8月上旬盛孵。雌成虫产卵于介壳下,每雌虫产卵40~60粒。初孵若虫活泼,经24小时左右, 即在茶丛中、下部的叶片和枝干上固定危害。雄虫多在叶面, 雌虫多在叶背, 通风透光差和密植茶园受害较重, 对其抑制作用较大的天敌有腥红菌、一种蚜小蜂和红点唇瓢虫。

图3 茶牡蛎蚧

防治 见长白蚧。

茶褐围盾蚧 又名茶棕盾蚧、茶单蜕盾蚧。

分布与为害 分布于中国广西、广东、福建、云南、四川、浙江、江西、湖南、安徽等省区。印度、斯里兰卡、日本亦有发生。在茶树叶片背面刺吸为害, 严重时被害叶背面有绵状蜡质物覆盖。除茶树外, 还加害柑桔、山茶、冬青、叶轮木、桂花等。

形态 雌成虫介壳长形, 后端尖, 暗褐色, 盖有白色薄蜡层,长1.3~1.6毫米; 雌成虫体长约1毫米,宽0.33毫米, 两触角间有棒状突起, 臀板边缘有数量较多的缘腺, 阴腺5群, 或并成3群, 前群与前侧群合并, 约34个, 后侧群约21个。雄介壳长形、白色。

生活习性 在印度两个月左右, 即可发生1代。寄生性天敌有小蜂和一种镰刀菌,捕食性天敌有多种瓢虫。

防治 见长白蚧。

- 没几个像样的秘密,就称不上父与子是什么意思

- 没几升是什么意思

- 没几升(声)是什么意思

- 没几多时经是什么意思

- 没几天叫头是什么意思

- 没几天吱吱了是什么意思

- 没几天吱头是什么意思

- 没几天嗡嗡头了是什么意思

- 没几天嗡头了是什么意思

- 没几天活头了是什么意思

- 没几天翻了是什么意思

- 没几根是什么意思

- 没出是什么意思

- 没出产是什么意思

- 没出倒息是什么意思

- 没出嫁的闺女做鞋子——不管女婿脚大小是什么意思

- 没出席是什么意思

- 没出席(息)是什么意思

- 没出息是什么意思

- 没出息的家伙是什么意思

- 没出息(儿)是什么意思

- 没出息,没作为是什么意思

- 没出歇是什么意思

- 没出豁是什么意思

- 没分寸是什么意思

- 没分晓是什么意思

- 没分没寸是什么意思

- 没分豁是什么意思

- 没分量是什么意思

- 没刚柔是什么意思

- 没利是什么意思

- 没利不起早是什么意思

- 没利延是什么意思

- 没别的可吃是什么意思

- 没到份是什么意思

- 没到西天,碰上如来佛了是什么意思

- 没剌由是什么意思

- 没前儿是什么意思

- 没前后是什么意思

- 没前程是什么意思

- 没剖开的秋西瓜——不知红白是什么意思

- 没办法是什么意思

- 没功夫是什么意思

- 没动坑儿是什么意思

- 没动弹是什么意思

- 没动秤是什么意思

- 没动窝是什么意思

- 没劲是什么意思

- 没劲气是什么意思

- 没劲的小事是什么意思

- 没势是什么意思

- 没势儿是什么意思

- 没勺[

ue]子捞是什么意思

ue]子捞是什么意思 - 没勾头是什么意思

- 没勾挂是什么意思

- 没包弹是什么意思

- 没包涵是什么意思

- 没包渣儿是什么意思

- 没化是什么意思

- 没化(话)是什么意思