白鹇bái xián

鸟名。雄鸟尾羽白而长。李贺《春坊正字剑子歌》:蛟胎皮老蒺藜剌,鸊鹈淬花白鹇尾。

白鹇bái xián

鸟名,雄鸟有白色的长尾羽。李贺《春坊正字剑子歌》:“蛟胎皮老蒺藜刺,鸊鹈淬花白鹇尾。”

白鹇báixián

┃━ 鸟名。指银雉。南朝宋·谢惠连《雪赋》:“皓鹤夺鲜,白鹇失素。”唐·李白《和卢侍御通塘曲》:“青萝袅袅挂烟树,白鹇处处聚沙堤。”

白鹇báixián

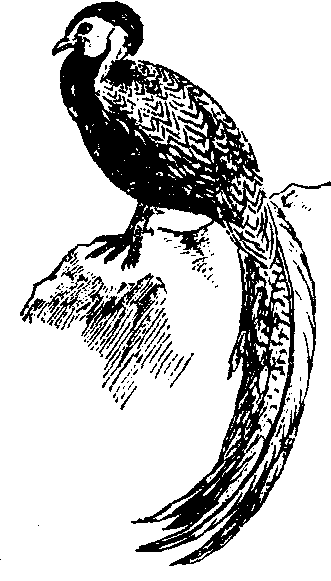

鸟,尾长,雄的背部和两翼白色,有黑纹,腹部黑蓝色,雌的全身棕绿色。属我国国家保护动物。

同“白鷴”。

同“白鷴”。

亦作“白鷳”、“白鷼”,省稱“鷴”、“鷳”、“鷼”。雉之一種。因色白,行止閑暇,故稱。瞼裸出部赤紅。雄鳥繁殖期頭部有三個肉垂,上體白,密佈整齊V形黑紋,羽冠及下體藍灰黑色,尾長,大部白色;雌鳥通體橄欖褐,枕冠近黑,最外側六對尾羽黑褐,滿具波狀白斑。棲於多林山地,常於晨昏挖索昆蟲幼蟲、草籽、種子等食物。此鳥野生數量較少。各地多人工飼養以作觀賞。《玉篇·鳥部》:“鷼,白鷼。亦作“鷴。”又“鷳,白鷳也。亦作鷴。”唐·蕭穎士《白鷴賦》:“白鷴羽族之幽奇,素質黑章,爪觜純丹,體備冠距。”宋·梅堯臣《白鷴》詩:“喬木暗青山,晴川下白鷴。”《山堂肆考》卷二一二:“《格物總論》:鷴形類雉翟,白質黑章,尾長四五尺,嘴爪純丹……閩越王嘗獻漢高祖白鷴、黑鷴各一,帝大悦,厚賜之。”《正字通·鳥部》:“鷳,白鷳,形似山雞,白質黑章,尾長三四尺,距觜純丹,亦有青黑者。”徐珂《清稗類鈔·動物類上》:“鷼,通稱白鷼,似山雞而色白,有黑文,尾長三四尺,嘴及爪皆赤色,長江以南產生最多。”

白鷴

白鹇【同义】总目录

闲客白鹇白雉玄素先生

各种鸟名

鸡(秧~;珠~;春~;褐~)皇 鸢 凫 鸠(~妇;此鸟 ~;斑~;绿~;南~;睢~;鹃~;鵽~;鸤~;鹁~) 鸨 鹝![]() 鸫(乌~) 鸲(歌~;红尾~) 鸻 鹀 鴓 鴡(~鸠) 鴃鴔 鹨(树~;水~;天~) 鹳 鹬 鹯 鹑 鸀 鹲 鹘(~鸼;~鸠) 鹱 鷽 隼(小~;燕~)鹛 鷁 鹟 鹎 鹁 鶡 鹇(~客) 鸸 雒

鸫(乌~) 鸲(歌~;红尾~) 鸻 鹀 鴓 鴡(~鸠) 鴃鴔 鹨(树~;水~;天~) 鹳 鹬 鹯 鹑 鸀 鹲 鹘(~鸼;~鸠) 鹱 鷽 隼(小~;燕~)鹛 鷁 鹟 鹎 鹁 鶡 鹇(~客) 鸸 雒 ![]() (

(![]() 雀) 鹣(云鹣) 鵽(鵽鸠;鵽雀;霜~) 鸬(鸬鹚) 山鹊 天鸬 百灵 百舌博劳 虫蚁 虫鷖 蚁裂 郭公 娇凤 题凤 晖目 勃姑 雅乌 箴疵 企鹅 鹩哥 风鸟 河鸟 文鸟 孝鸟 琴鸟 犀鸟 椋鸟(欧~) 翁鸟 雷鸟 蜂鸟 榛鸟鷛鸟 鸸鹋 ?鹡 鸺鹠 鸜鹆鹪鹩 ?鷉 鸋鴂 鸑鷟 鹁鸪 鹧鸪 鹌鹑 鹪鹏 白头翁 吊鱼郎秦吉了 太阳鸟 太平鸟 火烈鸟比翼鸟 巧妇鸟 极乐鸟 告春鸟芙蓉鸟 园丁鸟 绣眼鸟 啄花鸟带寿鸟 绣眼眼

雀) 鹣(云鹣) 鵽(鵽鸠;鵽雀;霜~) 鸬(鸬鹚) 山鹊 天鸬 百灵 百舌博劳 虫蚁 虫鷖 蚁裂 郭公 娇凤 题凤 晖目 勃姑 雅乌 箴疵 企鹅 鹩哥 风鸟 河鸟 文鸟 孝鸟 琴鸟 犀鸟 椋鸟(欧~) 翁鸟 雷鸟 蜂鸟 榛鸟鷛鸟 鸸鹋 ?鹡 鸺鹠 鸜鹆鹪鹩 ?鷉 鸋鴂 鸑鷟 鹁鸪 鹧鸪 鹌鹑 鹪鹏 白头翁 吊鱼郎秦吉了 太阳鸟 太平鸟 火烈鸟比翼鸟 巧妇鸟 极乐鸟 告春鸟芙蓉鸟 园丁鸟 绣眼鸟 啄花鸟带寿鸟 绣眼眼

云雀:天鹨 告天子

信天翁:信天公 信天缘

相思鸟:相思(相思子) 游香

伯劳:鴂(题鴂) 鴃 博劳 伯鹩 伯赵 百鹌

鹡鸰:鸰 钱母 连钱 石鸟 雪姑 脊令 精列 连点七 九颠迁

斑鸠:锦鸠 鹁鸠 祝鸠 斑隹 鷽鸠

黄雀:黄鸟 王母(王母使者) 臛皇

白鹇:鹇 闲客 卓雉 白翰 白雉 素雉 玄素先生

鹧鸪:越雉 怀南 南禽 越禽 逐影 逐隐 内史 花豸 首南鸟

鸩鸟:昙(~鸟) 云鸟 运日 云日 云白 顷刻虫 一拂鸟 同力鸟

鸵鸟:大雀 大爵 马爵 驼鸡 驼蹄鸡骨托禽

戴胜:戴南 戴任 戴纴 鶠鸠 鸱鸠 山和尚

鹈鹕:鹈 鴺胡 鵹鹕 塘鹅 淘河(淘河鸟) 淘鹅 驼鹅 驼鹤 汙泽洿泽 犁塗 犁鹕

秃鹙:鹙(秃鹙) 秃秋 扶老 延居 乘风

205.白鹇(p2162.3)

首项书证题作:旧题汉·刘向《西京杂记》四。

按:书证作者误称。考《西京杂记》作者历来众说纷纭,尚难定论,但从无“刘向”作说。其作者有三说:1.刘歆(刘向子)作。六卷本书末,晋人葛洪《跋》称:其家藏刘歆作《汉书》一百卷,班固作《汉书》时全取此书,葛洪乃将班固不取之二万言钞为二卷,名曰《西京杂记》.2.葛洪作。《旧唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》并题为晋·葛洪作。3.吴均作。唐·段成式《酉阳杂俎·语资篇》云: “庾信作诗,用《西京杂记》事,旋自追改,曰:‘此吴均语,恐不足用也。’”宋·晁公武《郡斋读书志》亦云: “江左人或以为吴均依托为之。”鲁迅先生《中国小说史略·第四篇·今所见汉人小说》叙过上文之后又云:“然所谓吴均语者, 恐指文句而言,非谓《西京杂记》也,梁武帝敕殷芸撰《小说》,皆钞撮故书,已引《西京杂记》甚多,则梁初已流行世间, 固以葛洪所造为近是。”修订本《辞源》其它条目引《西京杂记》皆题作: “旧题刘歆”,此亦应统一,为当。

白鹇

白鹇,别名: 银雉、银鸡、越禽、长尾的山鸡。雄鸟上体及两翅均白,密布以“V”状黑纹,背面黑纹前细后粗,各羽仅具2道黑纹。羽冠和下体灰蓝黑色。尾长,中央尾羽除外翈其部有2道若断若继的黑纹外,全部白色;最外侧尾羽的外翈,除基端2/5有白色沾染外,全黑。雌鸟通体橄榄褐色,布满黑褐色状斑和褐色点斑。分布于五指山区、陵水、保亭等县山地,为留鸟。栖息于山地丛林,多见于山地中下层,林底较为疏通的地段。繁殖时期,多分散营巢、产卵和育雏。杂食性,吃多种小动物、昆虫以及野果和杂草籽等,也吃嫩叶和花瓣。白鹇羽色雅致,可作装饰,或制成美术工艺品。此鸟数量少,体形较大,肉多味美,饲养不难,可捕捉驯养。

白鹇silver pheasant

Lophura nycthemera (L.),又称银雉。鸟纲,鸡形目,雉科。分布于中国南部各省区。雄鸟上体白色,密布以“V”形黑纹,羽冠金属蓝黑色,颈侧纯白。下体黑褐色,颈、胸沾金属蓝黑色。中央二对尾羽纯白,两侧尾羽具有黑纹,最外侧一对尾羽黑色。雌鸟全身棕褐色,散有黑色蠹状细斑点,羽干纹淡色。栖息于高山林地灌丛和竹林间。白天隐匿不易发现,晨昏时常发出刨食声响。性较机警,受惊则迅速奔驰离去。主要以各种植物种子、果实、嫩叶、根、茎、苔藓及各种昆虫为食。每年4~6月繁殖,卵每窝4~6枚。为中国二级保护动物。

白鹇

鸡形目雉科鹇属。别名银鸡、越雉、白雉、白鹇鸡。共14个亚种,中国有9个亚种。中国国家II级保护动物。雄鸟全长732~1050mm,体重1500~1766g;雌鸟550~705mm,体重1000~1500g。头顶及下体为蓝黑色,带金属光泽。脸部裸露皮肤呈红色。雌鸟全身棕褐色,枕部具黑色羽冠。非繁殖季节数只至十几只集群活动。繁殖季节成对活动。雄鸟警戒叫声频率范围5~6.5kHz。雄鸟发情叫声频率在1kHz以下。繁殖期为2~3月,4~5月为盛期。栖息于海拔500~2300m的密林中。每窝产卵4~8枚。卵平均重22g,大小(46.7~54.7mm)×(36.3~39.8mm)。孵化期24~25d。冬季则集群生活。

白鹇baixianLophura nycthemera

脊椎动物,鸟纲,雉科。又称银鸡。雄鸟体长1.1~1.4米。头上长冠和下体均为纯蓝黑色并有光泽。上体和两翼为白色,并布满整齐的“V”字形黑纹,尾长,中央尾羽近纯白色。头的裸出部分和足均为赤红色。雌鸟的上体、两翼和尾的表面均为橄榄棕色。枕冠近黑色。下体灰褐色,上有灰白色斑纹。不善飞行,性机警。常栖息于多林高山和竹林间。夜间在树枝上过夜。1雄配多雌,雄鸟好斗,每结群觅食。分布于广西、广东北部,有的贵州也有分布。为留鸟。驯养后,可供展览。现已被列为国家二级保护动物。

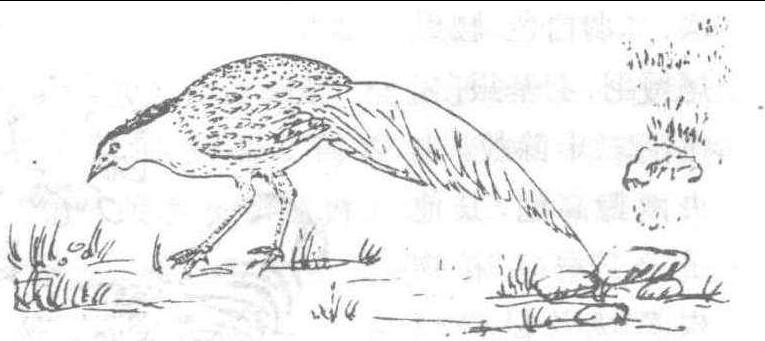

图333 白鹇

白鹇bái xián

《本草纲目》禽部第48卷白鹇(5)。药名。

【基原】为雉科动物白鹇的肉。

【别名】雗雉、礡雉(《尔雅》),白礡、白雗、白雉(《尔雅》郭璞注),越禽(《动物学大辞典》),银鸡(《脊椎动物分类学》),银雉(《中国动物图谱·鸟类》)。闲客(《本草纲目》))

【性味】

❶《本草纲目》:“甘,平,无毒。”

❷《医林纂要》:“甘酸,平。”

【功用主治】

❶汪颖《食物本草》:“补中解毒。”

❷《医林纂要》:“补中益肺。”

白鹇

珍稀之观赏鸟。湖南大部分地区产有。又名银雉,属鸡形目雉科,为国家二级重点保护动物。白鹇在我国古代早已盛名,如西汉的 《西京杂记》 中便有 “南越王献白鹇” 的记载。由于其翎毛华丽,古代王朝用以装饰胸章或臂章,以此作为官阶的标志。白鹇在我国古代的诗词和其他文学作品中,早已美名远扬,其中最著名的是唐代诗人李白写的《赠黄山胡公晖求白鹇》: “请以双白璧,买君双白鹇。白鹇白如锦,白雪耻容颜。照影玉潭里,刷毛琪树间,夜栖寒月静,朝步落花闲。我愿得此鸟,玩之坐碧山,胡公能辄赠,笼寄野人还。” 白鹇雄的鸟体长有1米多。头上的冠羽黑蓝色,两颊裸皮鲜红欲滴; 颈背、上肩、背和长长的尾羽呈白色,背、两翅羽毛上有“V”字形黑纹,外侧尾羽呈不规则的黑色斜纹。白鹇的头顶、前腹和下腹部羽毛呈蓝黑色,脚赤红色。雌鸟上体、两翼和尾为棕橄榄色,下体灰褐而带灰白的斑纹,相貌比之雄鸟大为逊色。多栖息在海拔500~1000米以上的山林地带,喜欢活动于竹林、常绿阔叶林和针阔混交林的空旷的林下。每年4月初,白鹇开始发情,雄白鹇们为了争夺妻子而发生争斗。白鹇筑巢于灌木丛间的地面凹处,产卵4~6枚后即开始孵卵,这时才充分显示出雌白鹇羽毛的优越性(保护色)。白鹇 (雄鸟) 羽毛美丽,红颊赤脚爪与翠绿的喙交相辉映,是世界上著名的观赏鸟类之一。它体大肉味鲜美,有较高的经济价值。

白鹇

分布于湖南省邵阳地区。因全身羽毛雪白,故名,且有银鸡之美称。头上长冠以及下体为纯蓝黑色并有光泽,两翼有V字形黑纹,大者可重至4公斤,长1.2米,喜居竹林深处,不善飞行,而擅行走,为一雄多雌群居。 以新宁、城步、绥宁等地海拔千米以上针阔叶混交林中最多.其中绥宁黄双林区有上万只。因性情温和,体态美丽,早在唐代就被作为奇观动物加以驯养。18世纪时由我国输入欧洲大陆后,世界各地竞相饲养,视为珍品互相馈赠。其肉鲜美,营养丰富,皮毛可作高级装饰品,畅销世界各地。

- 病情指数是什么意思

- 病情沉重,气息仅存是什么意思

- 病情证明是什么意思

- 病情重,需要立即诊治是什么意思

- 病情,病状是什么意思

- 病愁生白髮,穷泪落青山。是什么意思

- 病愈是什么意思

- 病愈无后遗症是什么意思

- 病愈,康复是什么意思

- 病愈,恢复健康是什么意思

- 病感是什么意思

- 病或恐怒的面色是什么意思

- 病房是什么意思

- 病房医生是什么意思

- 病房护士是什么意思

- 病房护理是什么意思

- 病扎实是什么意思

- 病打心上来是什么意思

- 病打心上起是什么意思

- 病抛官职易,老别友朋难。是什么意思

- 病持是什么意思

- 病损茂陵是什么意思

- 病撄是什么意思

- 病支离欹是什么意思

- 病故是什么意思

- 病故军人家属是什么意思

- 病故抚恤金是什么意思

- 病故议恤是什么意思

- 病故通知书是什么意思

- 病料是什么意思

- 病无良药,自解自乐是什么意思

- 病无遁形是什么意思

- 病昏是什么意思

- 病昏了是什么意思

- 病晡是什么意思

- 病暑是什么意思

- 病有四百四病,药有八百八方是什么意思

- 病期是什么意思

- 病本是什么意思

- 病机是什么意思

- 病机十九条是什么意思

- 病机学基本知识是什么意思

- 病机学说是什么意思

- 病机气宜保命集是什么意思

- 病机汇论是什么意思

- 病机沙篆是什么意思

- 病条子是什么意思

- 病来久绝洞庭信,年长却思庐岳耕。是什么意思

- 病来今白头。是什么意思

- 病来如奔马,病去如步行是什么意思

- 病来如山倒是什么意思

- 病来如山倒,病去如抽丝是什么意思

- 病来如山倒, 病去如抽丝。是什么意思

- 病来如山倒,病去如抽丝。是什么意思

- 病来悬著脆缗丝,独喜高情为我持。是什么意思

- 病来有方救,人懒无药医。是什么意思

- 病杨雄是什么意思

- 病松了是什么意思

- 病松哒是什么意思

- 病染膏盲是什么意思