白马寺

古代寺庙传说。见北魏杨衒之撰《洛阳伽蓝记》卷四。相传白马寺,汉明帝所立,是佛入中国之始,寺在西阳门外三里御道南。昔明帝梦见金神,长一丈六尺,项佩日月光明,以问群臣,号曰佛。遣使向西域求之,乃得经像,由白马负经而来,因以为名。明帝崩,修精舍于陵墓之上。自此以后,百姓的坟上作浮图。寺上经函犹存,常烧香供养,时放光明于堂宇,是以道俗礼敬,如仰真容。浮图前有石榴林和葡萄,枝叶繁衍,果实甚大,石榴果重七斤,葡萄实大于枣,其味殊美,冠于中原。帝至熟时,帝诣取之,或赐宫人,宫人得之,转饷亲戚,以为奇味。京师俗谚说:“白马甜榴,一实值牛。”

白马寺

北魏志怪小说。杨衒之撰。原载《洛阳伽蓝记》卷四。《太平御览》卷六五八引载。作品叙述:白马寺,由汉明帝所立。寺在洛阳西阳门外三里的御道南。其时,明帝梦金神,高丈六,项背日月光明。金神号曰佛。遂遣使向西域求之,佛经佛像由白马负来,因取为名。明帝崩后,在他在世时预修的显节陵上盖起了禅房等。寺塔上经函犹存,僧人常烧香供养之,经函时放光明,耀于堂宇,是以道俗礼敬之,如仰真容。浮屠(佛塔)前,柰林、葡萄异于余处,枝叶繁衍,子实甚大。有沙门(出家修道者)宝公,不知何处人。其形貌丑陋,心机通达,能预睹三世。胡太后(北魏宣武帝妃)闻之,问以世事。他言曰:“把粟与鸡呼朱朱。”时人不解其意。建义元年(528),太后为尔朱荣所害,始验其言。时尚有洛阳人赵法和请占“早晚当有官爵否?”宝公谓:“大竹箭,不须羽。东厢屋,急手作。”赵当时不晓其意。经十余日,赵氏父丧,才知“竹箭”(丧用竹杖)、“东厢”(守丧房)之语的含义。《四库全书总目提要》评曰:是书“采摭繁富,亦足以广异闻。”《白马寺》广采异闻,从记白马寺得名的缘由,叙到信佛的风气,又说到洛阳风物,还写到神僧奇事,就凸现了这一题材内容方面的特色。全文由汉明帝梦金神(佛)引起,由奇梦又引出白马负经的奇异传说,遂即又引出奇函、奇光、奇木、奇果之说,最后说到奇僧。这样“奇”字着笔,一“奇”到底的写法,完全是为主旨服务的。其主旨就是借这些神奇灵异的描写,“用来缅怀(洛阳)昔日的繁荣昌盛”。作品写奇说异闻采取了虚实相杂、真假相混的手法。汉明帝奇梦金神“项背日月光明”,虚多实少。遣使求佛,“白马负经”,却有案可稽。明帝显节陵上祇洹(huán)与百姓冢上浮图,还有寺前奇果,这些都是事实。而“经函放光”,则纯属子虚乌有。胡太后问世事,宝公答谶语,史籍亦有载。作者以虚构的笔法记述比较接近事实的传说,使它进一步虚幻化,以增强它的神秘感;但又用史传笔法记叙纯属虚妄的传说,而加强它的真实感。这样,作品真幻交织,虚实相生,更具有吸引力和感染力。小说善于渲染气氛,在一种神异奇谲的氛围中,来塑造人物形象。因寺及僧,后半部分所写沙门宝公,便在白马寺这奇寺异境的氛围中降临。说他“不知何处人”,自显神秘;写他能“预睹三世”,自是神异;叙他谶语应验,自是神妙莫测。虽然此处描述未免有迷信之嫌,但其预示的都是凶兆(一是国遭灾,另一是家遭难)。白马寺至今香火兴盛,家国却已非昔日之比。盛衰之感,见于言外。有人说《洛阳伽蓝记》文笔冷隽婉曲,由本篇看来,确是如此。作者的情感和旨意,并不直接宣教,而是靠他所形象描绘的事物和人物而加以表达。《太平广记》卷九十《释宝志》尾部附有宝公事,谓“此宝公与江南者,未委是一人也两人也”。

白马寺

杨衒之

白马寺,汉明帝所立也,佛入中国之始。寺在西阳门外三里御道南。

帝梦金神,长丈六,项背日月光明,金神号曰佛。遣使向西域求之,乃得经、像焉。时白马负经而来,因以为名。

明帝崩,起祇洹于陵上。自此后,右姓冢上,或作浮图焉。寺上经函至今犹存。常烧香供养之。经函明放光明,耀于堂宇,是以道俗礼敬之,如仰真容。

浮屠前,柰林、蒲萄异于余处,枝叶繁衍,子实甚大。柰林实重七斤,蒲萄实伟于枣,味并殊美,冠于中京。帝至熟时,常诣取之,或复赐宫人。宫人得之,转饷成戚,以为奇味。得者不敢辄食,乃历数家。京师语曰:“白马甜榴,一实直牛。”

有沙门宝公者,不知何处人也。形貌丑陋,心机通达,过去未来,预睹三世。发言似谶,不可解,事过之后,始验其实。胡太后闻之,问以世事。宝公曰: “把粟与鸡呼朱朱。”时人莫之能解。建义元年,后为尔朱荣所害,始验其言。时亦有洛阳人赵法和请占 “早晚当有爵否?”宝公曰: “大竹箭,不须羽。东厢屋,急手作。”时人不晓其意。经十余日,法和父丧,“大竹箭者”苴杖; “东厢屋者”,倚庐。造 《十二辰歌》,终其言也。

本篇选自 《洛阳伽蓝记》卷四。佛教传入中土,未必始于东汉明帝之时;但明帝所建的白马寺确是中土最早的佛寺。作为一种标志,说白马寺是“佛自中国之始”,也未尝不可。“佛自中国始”,同时还强调了白马寺在洛阳佛教建筑群中的地位。接着,作者介绍了白马寺名称的由来: 明帝感而梦佛,遗使西域求法,以白马负经东来,因此为名。关于明帝感梦,记载很多,最早见于东汉 《四十二章经序》。但该序也只说:写取佛经四十二章,在十四石函中,建起塔寺”(东汉末年牟子 《理惑论》说: “藏在兰台石室第十四问”),并没有明说所建寺塔称何名。“白马寺”,可能是后起之名。扬衒之折衷众说,“帝梦金神”、“白马负经”的描写,使白马寺披上一层神异的色彩。在洛阳诸伽蓝中,神异色彩是白马寺的独特之处。

从行文看,扬衒之并没有明确说在明帝陵上建有寺塔,只说“起祇洹”(祇洹即祇洹精舍,指用来修行佛法的禅房),不过,下文又说 “自此以后,百姓冢上,或作浮图焉。”据《魏书 ·释老志》: 自洛中构白马寺,盛称佛图,画迹甚妙,为四方式。凡宫塔制度,犹依天竺(印度)旧状而重构之,从一级至三、五、七、九。世人相承,谓之 ‘浮图’ 或云‘佛图’” 白马寺不仅建有寺塔,对当时和后世佛塔建筑影响也很大。作者或是避免前后行文的重复,故后用 “浮图”,前称“祇洹”。“寺上经函,至今犹存,常烧香供养之。经函时放光明,耀于堂宇。”“至今”二字,很可玩味。作者在 《原序》 中说: “武定五年(547),岁在丁卯,余因行役,重览洛阳。城部崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟,墙被蒿艾,巷罗荆棘,野兽穴于荒阶,山鸟巢于庭树。”洛阳残破如此,寺塔庙观残破如此,然而,这白马寺的香火 “至今”却仍然缭绕氲氤,寺中的经函 “至今”依然光芒闪耀,善男信女“至今”还在那儿顶礼膜拜。由东汉而曹魏,由曹魏而西晋,由西晋而北魏,又由北魏而东魏(东魏都邺,余皆都洛阳),人事沧桑,几经易代,白马寺是历史最好的见证者! 可是还在那儿 “如仰真容”的痴男呆女们,如何有半点国家分裂的悲痛,又怎能理解作者这份 “《麦秀》 之感”、“《黍离》 之悲” ( 《原序》) 呢!

唐代诗人韦庄有两句诗说: “无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。”(《台城》)无情的草木根本不能理解有情的作者。你看,浮图前那些异于他处的柰林、蒲、萄枝叶还是那样繁衍,子实还是那样肥大,而当年在它们成熟之时“常诣取之”的帝王于今安在?那些得到赏赐的宫女以及被转饷的亲朋又安在。“浮图前”一段文字,看似写得那么轻妙,但透过纸背,却又何等辛酸。“经函至今犹存”,而帝王宫女于今已不多存在,统一的一个国家于今已不多存在!

以上三段,文字优美雅丽,写得神采飞扬,备受选家和读者的重视。“有沙门宝公者”一段,因寺及僧,所谓宝公“预睹三世,发言为谶”,看似闲笔,有的读者甚至说以为扬衒之有意无意流露出宿命论的思想。其实,在这段文字中,作者巧妙地运用传闻异事,虽曲折却很深刻地表现了其排佛及痛惜北魏分裂的思想。谶语“朱朱”,即 “二朱”,“二”与 “尔”谐音,“朱朱”即 “尔朱”。故下文记述胡太后为 “尔朱荣”所害。我们知道,《洛阳保蓝记》一书写的是一个朝代——北魏,一座都城——洛阳,一种宗教,还突出一个人物——胡太后,一个事件——尔朱荣之乱,一种结局——国家的分裂。作者在中土第一寺——“白马寺”条中借宝公谶语及应验,再次提及胡太后死于尔朱荣之乱,无疑表露出对太后佞佛最终导致国家分裂结局的痛惋之情,用笔沉郁。设使读者对前三段文字还不甚体会的话,那么读至此段,必然豁然醒悟——原来扬衒之用的是扬中有抑,貌似张扬实则贬抑的手法来描述白马寺的。掩卷而思,在白马寺神彩灵光的背后,我们仿佛看到作者内心正在流着伤感之泪。

白马寺

座落於河南洛陽東郊。東漢永平十一年(公元68年)始建。相傳攝摩騰、竺法蘭以白馬馱經而來,遂建此寺,故稱。爲佛教傳入我國後首建之寺院。唐垂拱元年(公元685年)重修。宋淳化三年(公元992年)、金大定十五年(公元1175年)、元至順間、明洪武二十三年(公元1390年)、嘉靖三十年(公元1556年)、清康熙五十二年(公元1713年)續有增建。寺佔地六十餘畝。主要建築有山門、天王殿、大佛殿、大雄寳殿、接引殿、清涼臺、毗盧閣、鐘鼓樓、門頭室、雲水堂、祖堂、禪堂等。寺有天竺僧人攝摩騰、竺法蘭墓冢、元代夾紵乾漆造像及經幢、碑碣石刻等。山門外有宋代青石圓雕馬兩匹,寺東南有金代齊雲塔。寺存元洛京白馬寺祖庭記碑,其事有載。北魏·楊衒之《洛陽伽藍記·城西·白馬寺》:“白馬寺,漢明帝所立也,佛入中國之始。寺在西陽門外三里御道南。帝夢金神長丈六,項背日月光明,胡人號曰佛,遣使向西域求之,乃得經像焉。時白馬負經而來,因以爲名。”雍正《河南通志·寺觀·河南府》:“白馬寺在府城東……宋淳化、元至順間俱敕修。明洪武二十三年重修。”《嘉慶重修一統志· 河南府三·寺觀》:“白馬寺……唐垂拱初武后重修。”

洛陽白馬寺

白马寺

中国佛教第1座寺院。位于河南洛阳东部12 km。始建于公元68年,距今已1900多年的历史,后武则天垂拱元年(685)大修过一次,宋淳化三年(992)再次重修,后来历朝都进行过装修与扩建。现存的寺院是清康熙五十二年(1713)重修的。主轴线上有天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿,后院清凉台上有毗卢阁。东白马寺内齐云塔为金大定十五年(1175)重建,是一座四角密檐砖塔。中国佛教汉文第1部佛经《四十二章经》、第1部《僧祗戒》在该寺译出。殿内的建筑、雕刻、碑刻多为明清遗物。全国重点文物保护单位。

白马寺

位于河南省洛阳市东10公里处。建于东汉永平十一年(公元68年),是佛教传入中国后建造的第一座佛教寺院,被尊为东土释源。据载永平七年明帝曾梦见金人绕殿飞行,遂派蔡愔、秦景二人去西域求取佛经,二人在大月氏遇天竺高僧摄摩腾和竺法兰,四人用白马驮经回洛阳,汉明帝敕令造此寺,以白马命名。现存寺院为明清重修,中轴线上共有四座大殿:天王殿、大佛殿、大雄殿和接引殿。后院有毗卢阁。整个寺院殿堂百余间,大佛殿为寺内主殿,建于一米高的台基上,重檐歇山顶,面阔五间,进深四间,殿内有以释迦牟尼为主尊的塑像。山门内东西两侧有摄摩腾和竺法兰两僧墓。出寺院东行15米有一塔,名齐云塔,13层,高24米。这座四角密檐式砖塔建于金大定十五年(公元1175年),也是洛阳有名的古迹。白马寺为全国重点文物保护单位。

白马寺

在洛阳市城东12.5公里处一片松柏林中,坐落着一座白墙绿瓦的千古名寺——白马寺。这是佛教传入中国后由官府兴建的第一座寺院,因而号称“祖庭”。白马寺始建于68年(东汉永平十一年),相传当年天竺国高僧摄摩腾、竺法兰二僧以白马驮经书来洛阳传经,故而得名白马寺。以后历代曾多次重新修建,尤其以唐代武则天时兴建规模最大,现存寺宇多为清康熙五十二年重修后的规模。

白马寺山门外有一对雄狮和一对白马分立左右,在中轴线上分别有四座大殿,即天王殿、大雄殿、千佛殿、接引殿,后院还有毗卢阁。中轴线两旁的配殿也是布局工整。大雄殿内元代制作的十八罗汉像神态各异,栩栩如生。在大佛殿内有一口大铁钟,重达1250公斤。在宁静的夜晚,钟声可悠扬传至数十里。此外,在寺院深处掩映着一清凉台,据说是东汉明帝刘庄避暑读书的地方,也是天竺高僧在此译经的地方。两位高僧圆寂后,葬于寺院内东西两侧。墓呈圆形,是用石块垒砌的。

初建于后唐,金代重修,距今已有800多年历史的齐云塔坐落于白马寺东南数百米处,塔高24米,塔身为13层四角密檐砖塔。对塔击掌,有声回荡,宛若蛙鸣,奇异无比。白马寺于1961年3月被国务院批准为第一批全国重点文物保护单位。

地址:洛阳市洛龙区白马寺镇 邮编:471013

电话:86-379-3789090

163 白马寺

在洛阳市东郊,始建于东汉永平十一年(68),是佛教传入我国后兴建的第一座寺院,因用白马驮回天竺的佛经而得名,历来被誉为中国佛教的“释源”、“祖庭”。现门前有白色石马两匹,寺内建筑有天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁等,还有天竺僧摄摩腾、竺法兰的坟墓。布局谨严,环境幽雅。寺东有齐云塔。

276 白马寺

佛教传入中国由官方营建的第一座佛教寺院。位于河南省洛阳市东。传说东汉明帝刘庄夜梦金神顶射白光,次日得知是佛,遂遣使蔡愔、秦景往西域寻求佛经。在月氏遇天竺(印度)高僧迦叶摩腾和竺法兰法师。永平十年(67)迎还洛阳。当时由白马驮载经像而归,因仿天竺式建寺,遂名白马寺。后经历代修建,今存者多为明嘉靖三十五年(1556)所建。主要建筑为天王殿、大佛殿、大雄殿、毗卢阁、接引殿、齐云塔等。佛像齐备、佛龛精制。山门内东西两侧葬有迦叶摩腾、竺法兰,墓由石块垒成,呈圆形,长满迎春花。

白马寺

佛寺名。位于洛阳雍门外三里御道北(今洛阳市东12里)。建于东汉永平十一年 (68),距今1900年,是中国第一座佛寺。明帝刘庄“梦金神长丈六,项背日月光明,金神号曰佛。遣使向西域求之,乃得经像焉” ( 《洛阳伽兰记》卷四)。于是派遣蔡愔、秦景等10多人,前往西域寻求佛法。他们在大月支 (今阿富汗一带) 抄了 《四十二章经》并请高僧迦叶摩腾和竺法兰到中国弘扬佛法,于永平十年回到洛阳。汉明帝亲自迎接二位高僧,命将带回的经像收藏于 “兰台石室”。第二年在原礼宾官署鸿胪寺旧址建寺, 因佛教经像是用白马䭾来的,遂命名为白马寺。此寺历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”。白马寺历代屡圮屡修,现存建筑主要是明、清两代所建,占地约4万平方米,由南向北成长方形布局,中轴线上五进院落,两侧辅以廊庑厢房,左右对称,主辅分明,庄严雄伟。山门上嵌着 “白马寺” 额。山门两侧是一对宋代圆雕石马。天王殿为元代建筑,明清重修,殿内主佛为明代干漆夹紵弥勒佛造像。大佛殿是寺内主殿,单檐歇山式明代建筑是寺内宗教活动的主要场所,主佛为释迦牟尼坐像,高2.4米。大佛殿后为大雄殿,殿内供奉三世佛,东西两侧是元代夹纻十八罗汉像,造形精美,神态各异、栩栩如生,是国内少有的艺术珍品。接引殿内供奉 “西方三圣”。毗卢阁建在清凉台上,是寺院中最高最后一进院落。相传为汉明帝乘凉读书之处,后来在此供奉经像,迦叶摩腾和竺法兰也曾居此译经。毗卢阁内供奉毗卢遮那佛和文殊、普贤二菩萨,墙上嵌有清代刻石《四十二章经》。毗卢阁前左右配殿分别塑有竺法兰、迦叶摩腾高僧像,以为纪念。他们的墓冢分别建在山门内东西两侧。寺内还存有 “断文碑”、“重修西京白马寺记”碑,“洛阳白马寺祖庭记” 碑等珍贵文物。1961年列为全国重点文物保护单位。

白马寺Baimasi

佛教传入中国后兴建的第一座寺庙。位于今河南洛阳东10公里处。建于东汉永平十一年(公元68年)。传蔡愔、蔡景二人去西域求佛经,在月氏遇来自天竺的迦叶摩腾和竺法兰二僧,用白马驮经迎回洛阳。第二年建寺,故称白马寺。原寺建筑规模宏大,后经数世破坏,今仅存天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁等建筑。主要大殿作南北向排列,东西两侧有对称的房屋排列。殿堂为木结构斗拱建筑,各殿均有较高的台基。整个建筑群浑然一体,是中国古代佛教寺院的典型代表。

白马寺

全国重点文物保护单位。位于老城东12公里邙山南麓洛河北岸。建于东汉永平十一年(68),为佛教传入我国后兴建的第一所寺院,有“中国第一古刹”之称,被尊为东土释源和祖庭。传说东汉明帝“夜梦金人,身有日光,飞行殿前,欣然悦之。明日,传问群臣,此为何神?”有臣答曰,此神即“佛”。明帝即派蔡愔、秦景二人往西域请佛求法。使者在月氏遇天竺高僧摄摩腾和竺法兰,四人同回洛阳,将白马驮来的经书藏于鸿胪寺。次年明帝敕令在洛阳城西雍门外御道北建寺,供二高僧传教译经。因以白马驮经,遂名白马寺。现存寺院为明清重建,面积34000平方米,坐北面南。中轴线上有山门、天王殿、大佛殿、大雄宝殿、接引殿、毗卢阁等建筑,两侧有门头室、云水堂、祖堂、客堂、禅堂、方丈院等,共有殿堂百余间。山门为三座歇山顶拱形门,石狮石马分立左右,山门内东西两侧有摄摩腾和竺法兰二僧墓,墓前是钟鼓二楼,“马寺钟声”曾为洛阳胜景之一。天王殿内置泥塑四大天王、弥勒、韦驮像。主殿大佛殿内置释迦牟尼、迦叶、阿难、文殊、普贤塑像。台基高约1米,面阔五间,进深四间,重檐歇山顶正脊塑有“佛光普照”四字,殿内悬2500公斤重的大钟一口,为明嘉靖年间遗物。大雄宝殿内置如来佛、药师佛、阿弥陀佛、十八罗汉像,造型生动,彩绘精美,为元代佳作。殿壁木雕佛龛供佛5000多尊。由接引殿可登清凉台,台上古柏苍郁,殿台相间,正中毗卢阁为摄摩腾、竺法兰译经处,东西 二殿置二僧像。寺东15米,有金大定十五年(1175)建齐云塔,始建于五代,原为木塔,北宋末年为金兵烧毁。重建的塔四角十三层,高25米,又称释伽舍利塔。古刹高塔巍然屹立,在中国佛教和中外文化交流史上占有重要地位。

白马寺

位于河南洛阳城东约18公里。建于68年,是佛教传入我国后建立的第一座佛寺。原建筑规模雄伟,现尚存天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁和钟楼等。寺外有1175年建造的齐云塔,高24米。

白马寺

中国佛教最早的寺院。在河南洛阳东12公里。创建于东汉明帝永平十年(67年)。寺名取自“白马负经”故事。为全国重点文物保护单位。

白马寺

佛教传入中国内地后营建的第一座寺院。在洛阳东。据传东汉明帝永平七年(64),遣郎中蔡愔、博士弟子秦景等赴天竺求佛法,十年同中天竺僧摄摩腾、竺法兰至洛阳,创建此寺。寺名有二说:一说为“外国国王尝毁破诸寺,唯招提寺未及毁坏。夜有一白马绕塔悲鸣,即以启王。王即停坏诸寺,因改招提以为白马”(《高僧传》卷一);一说为汉明帝遣使求佛,“时白马负经而来”,遂取寺名(《洛阳伽蓝记》卷四)。据传寺式仿照印度祗园精舍,中有塔,殿内有壁画,摄摩腾曾在此译《四十二章经》。寺门两房有摄摩腾和竺法兰二僧墓。建筑、雕塑、碑刻等多为明清遗物,寺东舍利塔建于金。现设有白马寺汉魏故城文物保管所,为重点文物保护单位。

白马寺

位于河南洛阳市东10公里。始建于东汉永平十一年(公元68年),是佛教传入中国后兴建的第一座寺院。相传蔡恬、秦景二人去西域求取佛经,途遇来自天竺的摄摩腾和竺法兰二僧,四人同行,用白马驮经迎回洛阳。次年建寺,以白马命名。现存建筑有天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿,毗卢阁筑。山门内东西两侧有当时在中国传教的摄摩腾和竺法兰墓。寺东有一塔叫齐云塔,四角十三层,高24米,巍然屹立。

白马寺

佛教传入中国后兴建的第一座寺院。位于河南洛阳东10公里处。相传东汉明帝永平七年(64),遣郎中蔡愔、博士弟子秦景等赴天竺求佛法,于月氏遇天竺僧人迦叶摩腾、竺法兰,同回洛阳。永平十一年建此寺。名为“白马”,来源有二:一说“外国国王尝毁破诸寺,唯招提寺未及毁坏。夜有一白马绕塔悲鸣,即以启王。王即停坏诸寺,因改招提以白马。”(《高僧传》);一说汉明帝遣使求法,“时白马负经而来”,遂以为名(《洛阳伽蓝记》)。寺式仿照印度祇园精舍,中有塔,殿内有壁画。现存寺院为明清重修。山门内东西两侧为迦叶摩腾、竺法兰之墓,墓前是钟鼓二楼。“马寺钟声”曾是洛阳八景之一。此外,寺内还藏有唐代经幢、元代碑刻等,艺术价值较高。现为全国重点文物保护单位。

白马寺

“僧寺之祖” 的白马寺,坐落在故都洛阳旧城西雍门外1.5公里,今洛阳市东郊距今城12.5公里。始建于东汉永平十一年,是我国第一座由官方营建的寺院,也是我国现存寺院中唯一的 “白马寺”。该寺背负邙山,南濒洛河,每当夕阳西下时,殷红的晚霞映照、茂密的松柏衬托出红墙碧瓦起伏错落的古刹,仿佛使人置身于梵宫净土之中。

据史料记载,武则天垂拱元年进行了大规模的修缮和扩建。由于当时寺主僧薛怀义为武则天称帝立过汗马功劳,得幸于武则天,故白马寺盛极一时,大小和尚达千余人。“安史之乱” 中,白马寺惨遭破坏,武宗时也遭摧残。宋太宗时重修白马寺,禧宗年间达到极盛,僧徒多达数千人。以后各代继续修缮,现寺总面积约有4万多平方米,分布于主轴线上的建筑有天王殿、大佛殿、大雄殿和接引殿,均为歇山式建筑,后院清凉台上有毗卢阁。

天王殿屋脊正面砖雕上刻有 “风调雨顺”、“国泰民安” 字样。殿内正中的佛龛里供奉的是满面笑容的弥勒佛,其背后是韦驮护法天将,面对正在大佛殿里讲经说法的释迦牟尼佛,正在执行护法保卫任务。殿两侧是四尊 “四大天王”。他们各护一方,同时又按他们手执的法器不同,又代表风、调、雨、顺。

大佛殿屋脊正面有 “佛光普照”,背面有 “法轮常转” 的吉祥语。殿内供奉的是释迦牟尼佛像端坐在莲台上,迦叶、阿难二弟子旁立,文殊、普贤二菩萨列坐,二天女后侍。香案五供齐备,左钟右鼓高悬,幔帐垂挂,蒲团排列,庄重肃穆。他右手捻动着一支莲花示众,这就是佛经上所说的 “捻莲说法”。殿东南角有明代嘉靖三十四年铸造的铁钟,重5000斤,上有铭文,据传洛阳城内东大街钟楼上也有一口大钟,音律与此相同,可以共鸣,每当月白风清之夜,晨曦初露之时,僧人上殿念经,击磬撞钟伴诵,钟声悠扬数十里,白马寺的钟声传到城内鼓楼后,城内钟自能共鸣,反之亦然。“白马钟声” 被列为 “洛阳八景” 之一。

大雄殿、接引殿、毗卢阁之中供奉着不同的佛像,也代表着不同的意思。

寺内殿宇历代曾多次重修、重建、扩建,规模有所不同,但寺址从未变迁。东汉时的甘露井、焚经台等仍依稀可见。寺山门内东侧有一高3.5米,宽1.15米的“洛京白马寺祖庭记” 碑,立于元至顺四年,碑额篆书,碑文楷书。碑文字体潇洒工丽,据传是元代大书法家赵子昂的手迹。西侧也有一石碑,碑文是由苏易简撰写的 “重修西京白马寺记”,因碑文是分段书写,故又称断文碑。山门内东西两侧还有两个青石镶包的圆冢,长满迎春花,东冢墓碑上刻 “汉君道圆通摩腾大师墓”,西冢墓碑上刻 “汉开教总持竺法兰大师墓”。牌楼式的山门是石砌的三洞券门,门楣嵌青石题额 “白马寺”,东汉冯夏治、李卫等人所刻,山门外相对而立着两匹青石圆雕马是宋代所雕。东南约200米处有齐云塔,塔空心,游人可扶梯逐级登高遥望故今洛阳。殿内佛像齐全,佛龛精美,佛像神情刻画各异,栩栩如生,是不可多见的艺术珍品。另外唐、元、明各代经幢、碑刻和元、明、清各代之泥塑像都有较高的艺术价值。解放前寺内曾出土一尊北魏时的玉石弥勒佛像,高2.16米,为半结跏端坐,面部慈祥,赤膊袒胸,与龙门石窟古阳洞北魏造佛风格相似,现已被盗至美国,藏于波士顿艺术博物馆。

白马寺是中外禅俗各界瞻仰游览的胜地。解放前已是断碑残刹,冷落萧条。解放后经三次大规模重修,古刹面貌为之一新,1961年3月已被列为全国重点文物保护单位之一,1973年设立 “白马寺汉魏故城文物保管所”。现已成为外宾和国内外广大游客游览故城——洛阳必到的名胜之地。

白马寺

“僧寺之祖”的白马寺,坐落在古都洛阳旧城西雍门外1.5公里,今洛阳市东郊距今城12.5公里。始建于东汉永平十一年,是我国第一座由官方营建的寺院,也是我国现存寺院中唯一的 “白马寺”。该寺背负邙山,南濒洛河,每当夕阳西下时,殷红的晚霞映照、茂密的松柏衬托出红墙碧瓦起伏错落的古刹,仿佛使人置身于梵宫净土之中。

据史料记载,武则天垂拱元年进行了大规模的修缮和扩建。由于当时寺主僧薛怀义为武则天称帝立过汗马功劳,得幸于武则天,故白马寺盛极一时,大小和尚达千余人。“安史之乱” 中,白马寺惨遭破坏,武宗时也遭摧残。宋太宗时重修白马寺,禧宗年间达到极盛,僧徒多达数千人。以后各代继续修缮,现寺总面积约有4万多平方米,分布于主轴线上的建筑有天王殿、大佛殿、大雄殿和接引殿,均为歇山式建筑,后院清凉台上有毗卢阁。

天王殿屋脊正面砖雕上刻有“风调雨顺”、“国泰民安”字样。殿内正中的佛龛里供奉的是满面笑容的弥勒佛,其背后是韦驮护法天将,面对正在大佛殿里讲经说法的释迦牟尼佛,正在执行护法保卫任务。殿两侧是四尊“四大天王”。他们各护一方,同时又按他们手执的法器不同,又代表风、调、雨、顺。

大佛殿屋脊正面有“佛光普照”,背面有“法轮常转” 的吉祥语。殿内供奉的是释迦牟尼佛像端坐在莲台上,迦叶、阿难二弟子旁立,文殊、普贤二菩萨列坐,二天女后侍。香案五供齐备,左钟右鼓高悬,幔帐垂挂,蒲团排列,庄重肃穆。他右手捻动着一支莲花示众,这就是佛经上所说的“捻莲说法”。殿东南角有明代嘉靖三十四年铸造的铁钟,重5000斤,上有铭文,据传洛阳城内东大街钟楼上也有一口大钟,音律与此相同,可以共鸣,每当月白风清之夜,晨曦初露之时,僧人上殿念经,击磬撞钟伴诵,钟声悠扬数十里,白马寺的钟声传到城内鼓楼后,城内钟自能共鸣,反之亦然。“白马钟声”被列为“洛阳八景”之一。

大雄殿、接引殿、毗卢阁之中供奉着不同的佛像,也代表着不同的意思。

寺内殿宇历代曾多次重修、重建、扩建,规模有所不同,但寺址从未变迁。东汉时的甘露井、焚经台等仍依稀可见。寺山门内东侧有一高3.5米,宽1.15米的“洛京白马寺祖庭记”碑,立于元至顺四年,碑额篆书,碑文楷书。碑文字体潇洒工丽,据传是元代大书法家赵子昂的手迹。西侧也有一石碑,碑文是由苏易简撰写的“重修西京白马寺记”,因碑文是分段书写,故又称断文碑。山门内东西两侧还有两个青石镶包的圆冢,长满迎春花,东冢墓碑上刻“汉君道圆通摩腾大师墓”,西冢墓碑上刻 “汉开教总持竺法兰大师墓”。牌楼式的山门是石砌的三洞券门,门楣嵌青石题额 “白马寺”,东汉冯夏治、李卫等人所刻,山门外相对而立着两匹青石圆雕马是宋代所雕。东南约200米处有齐云塔,塔空心,游人可扶梯逐级登高遥望故今洛阳。殿内佛像齐全,佛龛精美,佛像神情刻画各异,栩栩如生,是不可多见的艺术珍品。另外唐、元、明各代经幢、碑刻和元、明、清各代之泥塑像都有较高的艺术价值。解放前寺内曾出土一尊北魏时的玉石弥勒佛像,高2.16米,为半结跏端坐,面部慈祥,赤膊袒胸,与龙门石窟古阳洞北魏造佛风格相似,现已被盗至美国,藏于波士顿艺术博物馆。

白马寺是中外禅俗各界瞻仰游览的胜地。解放前已是断碑残刹,冷落萧条。解放后经三次大规模重修,古刹面貌为之一新,1961年3月已被列为全国重点文物保护单位之一,1973年设立 “白马寺汉魏故城文物保管所”。现已成为外宾和国内外广大游客游览故城——洛阳必到的名胜之地。

白马寺

中国最早的佛教寺院之一。位于河南省洛阳市东10千米处。建于东汉永平十一年(68年)。据传东汉永平七年(64年),明帝遣郎中8蔡愔等赴天竺求佛法,次年,愔等与天竺高僧摄摩腾、竺法兰一道东还洛阳,十一年,以驮经白马为名,在洛阳雍门(北魏改名西阳门)外1.5千米处御道南创置“白马寺”。唐武则天垂拱元年(685年)大修一次。武氏当政时,该寺极盛,有大小僧人1000多人。此后,宋、元、明、清各代,都曾修缮与扩建。现存寺院为清康熙五十六年(1717年)重修的。寺院中线上有天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁等建筑,山门内东西两侧分别有摄摩腾和竺法兰两僧墓。寺东数十步有金大定十五年(1175年)重建的齐云塔。寺内所藏唐代经幢、元代碑刻及殿内的壁画等都有较高的艺术价值。寺东有金大定十五年(1175年)间修建的齐云塔,塔高24米。寺内存有1973年从北京故宫迁移而来的十八罗汉等23件造像和宋至清各代碑刻40多方。该寺1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

白马寺

藏传佛教寺院。藏语称“玛藏岩寺”,又称觉化寺、金刚崖寺。在青海互助县。公元9世纪中叶,吐蕃赞普达磨禁佛,西藏曲卧日山修行之藏僧玛·释迦牟尼、藏·饶赛、肴格迥等携律经典逃至青海,曾居于此寺。公元10世纪末,此寺初具规模。据载藏传佛教后弘祖师喇勒贡巴饶赛在此寺圆寂,其肉身存于寺中石窟。此寺规模不大,仅因历史悠久,素享盛名。清同治年间(1862—1874),毁于兵乱。现存佛堂,内塑有喇勒贡巴饶赛泥像,僧舍及寺前塔焚。

白马寺

位于河南洛阳城东12公里处,是佛教传入中国后营建的第一座寺院。创建于东汉永平十一(68)年,距今已有一千九百多年的历史。据载此寺是东汉明帝刘庄为礼重从大月氏来中国讲经授法的天竺高僧摄摩腾、竺法兰,敕令于洛阳城西雍门外御道之北,按照天竺佛教传统样式建造的寺院。 因以白马载经、像而至,故名白马寺。两僧在此编译出最早的汉文佛经《四十二章经》、《十地断结经》、《法海藏经》、《佛本生经》、《佛本行经》等佛教典籍。白马寺对佛教的传播,起了重要的作用。从此佛法东渐,在中国有了合法地位,中国开始有了沙门及跪拜之法。白马寺被尊誉为中国佛教的“释源”和“祖庭”。历代高僧和异国名僧也常到白马寺览经求法。明嘉靖年间对白马寺进行了大规模重修,奠定了今天白马寺的布局。寺中现还有摄摩腾、竺法兰两高僧墓以及后世碑文题刻,夹纻造像等多种文物。洛阳白马寺被定为全国重点文物保护单位。

白马寺

寺院名。在今河南洛阳寺东郊。东汉明帝永平十一年创建,为佛教入华后最早的寺院。后来唐宋元明历代都曾重修。

白马寺

东汉永平十年(67年)建,在今河南洛阳市东北郊。

白马寺

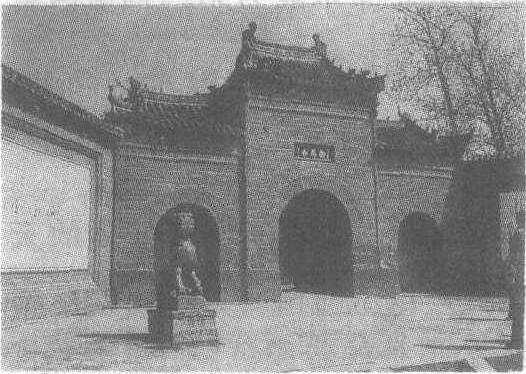

位于河南洛阳城东十二公里处,北依邙山,南临洛水。始建于东汉永平十一年(68)。据传,明帝夜梦丈六金人,背有日月之光。乃遣使西行求法。至大月支,由白马驮回佛像图及《四十二章经》等。行至该处, 白马绕地回行,悲鸣不已。乃在该处建寺,取名白马寺。为佛教传入中原后第一所寺院。现存主建筑是明嘉靖三十五年(1556)重修,占地六十二亩。寺中有汉、宋若干文物及宋至清的多通碑刻。毗卢殿中18罗汉为元代塑像。寺东南不远处有金大定十五年(1175)方形密檐式十三层砖塔,高35米。全国重点文物保护单位。(参考图231)

- 宁德地区旅游局是什么意思

- 宁德地区青年旅行社是什么意思

- 宁德市是什么意思

- 宁德市教育旅行社是什么意思

- 宁德市(蕉城区)是什么意思

- 宁徽寺是什么意思

- 宁徽寺卿是什么意思

- 宁徽寺少卿是什么意思

- 宁心是什么意思

- 宁心安神是什么意思

- 宁心开窍是什么意思

- 宁心神是什么意思

- 宁心饮是什么意思

- 宁志丸是什么意思

- 宁志余闻是什么意思

- 宁志澄是什么意思

- 宁志膏是什么意思

- 宁忠是什么意思

- 宁思窃抃者,情发为知音。是什么意思

- 宁恋本乡一抔土,莫爱他乡万两金是什么意思

- 宁恋本乡一捻土,莫爱他乡万两金是什么意思

- 宁恒山是什么意思

- 宁息是什么意思

- 宁恰曲是什么意思

- 宁恼远亲,不恼近邻是什么意思

- 宁悌原是什么意思

- 宁悠是什么意思

- 宁意是什么意思

- 宁愿是什么意思

- 宁愿为正义而死,不愿屈辱苟活是什么意思

- 宁愿在局面小的地方独立做主,也不在局面大的地方受人支配摆布是什么意思

- 宁愿死也不屈服是什么意思

- 宁愿站着死,不愿跪着生是什么意思

- 宁愿站着死,决不跪着生是什么意思

- 宁愿肚子饿,不让脸上热是什么意思

- 宁愿顿顿缺,不愿一顿无是什么意思

- 宁懋是什么意思

- 宁懋墓祠画像是什么意思

- 宁懋石祠石刻线画是什么意思

- 宁戎是什么意思

- 宁戎县是什么意思

- 宁戎校尉是什么意思

- 宁戎窟寺是什么意思

- 宁戎谷是什么意思

- 宁戎驿是什么意思

- 宁成是什么意思

- 宁我斋是什么意思

- 宁我薄人,无人薄我是什么意思

- 宁我误不误他人是什么意思

- 宁我负人 毋人负我是什么意思

- 宁我负人,无人负我是什么意思

- 宁我负人,毋人负我是什么意思

- 宁我负人,毋人负我。是什么意思

- 宁戚是什么意思

- 宁戚冢是什么意思

- 宁戚悲歌是什么意思

- 宁戚扣角歌是什么意思

- 宁戚歌是什么意思

- 宁戚浩歌是什么意思

- 宁戚牛是什么意思