病因学etiology

研究植物发生病害的原因和病害发展规律的一门科学,是植物病理学的一个分支学科。病因学是植物病理学中发展最早、涉及面最广的重要学科,主要研究寄主植物、病原物和外界环境条件三者的相互影响和综合作用,即寄主、病原物和环境三者的相互关系,俗称“病害三角”(disease triang-le)或病害三要素。非侵染性病害是指植物所处环境中的某一因子变得不适于植物生长,植物无法忍耐时表现出的病态,没有病原物参与,因此是寄主与环境两者间的相互关系。在侵染性病害中,只有当病原物与环境条件联合作用于寄主植物,植物抵抗不住这种联合影响时,才表现出病态。

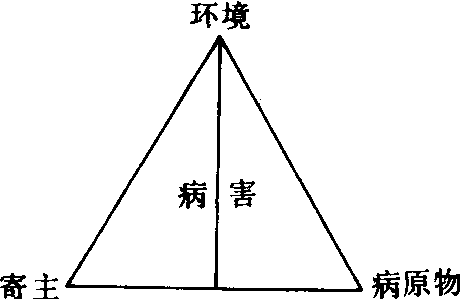

病害三角 用三角图形表示侵染性病害体系中寄主、病原物和环境三者相互关系(图1)。当三者以最适合发病条件相遇时,寄主发病,损失最大; 如果任何一方完全不适于发病时,即不发病; 有一方或两方不太适合发病,病害就轻,损失亦小。

图1 病害三角

寄主植物 寄主植物的生长状况,生育阶段和抗性水平在很大程度上决定了病害是否发生和发生轻重。寄主植物生长健壮,发育良好,对病害的抵抗力也较强,具有特定抗性基因的品种能抵抗具有某些毒性基因病原物的侵染,品种间病害的轻重差异很大。在小麦条锈病流行的年份或地区,在品种资源场圃中可以明显看到不同品种的病情差异。从高度感染到完全免疫,主要由寄主抗性水平决定。有些植物品种因其生育期很短或特长,可以避开病原物的侵染期,从而不受侵染或发病很轻,表现避病。许多植物在不同的生育阶段对同一种病害表现出不同水平的抗性,例如粳稻系统对白叶枯病大多表现为成株期抗性,病害较轻,但在苗期病害就很严重。许多植物在苗期易受土壤习居菌的侵染为害,这是由于幼苗期组织幼嫩,抵抗力弱,以及苗期温度较低,湿度大,适于土壤中病原物对幼苗的侵染。通过农业栽培管理调节土壤环境或幼苗生长环境,能影响或控制病害的发生状况。

病原物 早期对植物病害的认识受“神论”和“自生论”的影响,认为植物生病是“神”的旨意或植物自然发生的。随着对病植物的观察和科学进步,发现许多病害是由另一种特殊的生物体引起的。法国的巴斯特(L·Pasteur)通过对麦类锈病和黑粉病的观察,奠定了“微生物病原学”的基础。德国的德巴利(H·A·Heinrich Anton de Bary)证实了锈菌和黑粉菌的侵染是麦类发生锈病和黑粉病的主要原因,用黑粉菌孢子与健康种子拌和后播种,引起更多的小麦发生黑粉病,从而建立了病原物可以传播的“病害传染”学说。瑞典埃列克森(J.Eriksson)在麦类锈病的研究中发现禾柄锈菌有的可以侵害大麦,有的只能侵害燕麦或小麦,认为禾柄锈菌有寄主专化型(f.sp)分化。美国的斯塔克曼(E.C.Stakman)进一步明确在小麦专化型的禾柄锈菌中,只有特定的小种才能侵染某些品种,在专化型下可区分为不同的小种(race)。大量试验证明同一病原物的不同菌株还有毒力的分化,只有当有毒性的病原物接触合适的寄主时才会发病; 感病寄主遇到弱毒力的病原物,由于病菌不易侵染,因此寄主不会发病。

环境因素 植物病害与环境因素密切相关,只有在特定的环境条件下,才会发生某种病害。例如,温暖潮湿的条件下,疫霉病发生严重,干旱的条件下白粉病较为严重。长江流域小麦赤霉病的发生取决于小麦开花期连续阴雨,反之,如果开花期连续晴天,尽管小麦品种很感病,赤霉病菌菌源充足也可不发病,或发病轻微。稻白叶枯病和条斑病在田间是否扩散传染,与暴风雨的频率和强度有关,台风暴雨多,病害蔓延扩展快,损失重,干旱少雨,病害很轻。许多植物病害的分布或流行有明显的地域性,与地理环境或气候条件密切相关,例如马铃薯环腐病主要发生在黄河流域以北的地区,水稻细菌性条斑病集中分布在热带和亚热带的稻区,蚕豆油壶菌疱斑病只在海拔2 000米以上的高寒山区发生,柑桔溃疡病多发生在长江以南的柑桔园中。

在非侵染性病害体系中,不良环境条件是指对寄主植物生长发育不利或不适宜的外界环境条件,如大气物理条件,日光、降雨、温度、湿度、暴风雨等; 土壤物理条件,如土质、含水量、土温和酸碱度等,土壤和水体中化学药剂含量、营养成分的组成以及有害物质的种类和含量等。

寄主、病原物和环境条件三方面相互结合在一个病害体系中,由于寄主抗性的不同,决定病原物的亲和与不亲和性,只有当有毒性的病原物遇到易感寄主建立亲和性组合,并处在适宜于发病的环境条件下,才可能引起病害。发病的可能性为1/8,是从数学概念推算的发病概率(23=8),事实上,发生病害的概率要稍高些,因为在病三角中任何一个因子并非只有适合与不适合两种状态,而是有许多中间类型,因此是可能发病的,但发生和流行的程度不同。

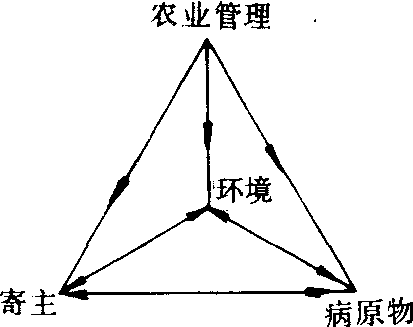

病害四面体 是以病害三角为基础加上农业管理而组成的整体(图2)。人类农业管理活动对寄主植物的选择、抗性的利用,病原物的种群控制、农业环境、尤其是农田小气候的改造与影响,都有直接和间接的作用,从而影响病害的发生与流行。

与其他相关学科的关系 病因学的内容十分广泛,与寄主有关的有植物免疫学、植物抗性遗传学、植物生态学、植物栽培学和植物生理生化学; 与病原物有关的有微生物学、病原生物学、微生物遗传学和植物病理生理学; 与环境因素相关的有大气物理学、农田气候学、环境保护与监测、土壤学与农业化学和农药学; 与农业管理有关的有农业经营管理学、耕作学等。

图2 病害四面体

病因学etiology

研究疾病发生原因和条件的学科。是病理学的分支学科之一。研究范围包括:外界致病因素,即物理、化学、生物、营养等环境因素;内部致病因素,如遗传、免疫及内分泌等因素。

病因学etiology

是研究疾病发生的原因、条件及其在发病中的作用的科学。其原因指引起疾病必须存在的、决定疾病特点的致病因素。例如,结核杆菌是结核病的原因。而条件(包适诱因)是指能影响疾病发生的内外环境中的各种非特异性因素,如营养不良是促使结核病发生的条件。许多疾病的发生是原因和条件综合作用的结果。

病因学

病因学是研究疾病发生的原因和条件的科学。任何疾病都有一定的原因。引起疾病发生的因素称为病因,影响疾病发生的因素称为发病条件。前者与疾病发生之间是必然的因果关系,后者不直接引起疾病,但能促进或阻碍疾病的发生。例如结核病的病因是结核杆菌,但机体感染结核杆菌后是否发生结核病,还受机体免疫状态、营养情况等因素的影响。所以,疾病的发生是病因和发病条件共同起作用的结果。由此可见,在讨论疾病的发生时,既不能片面强调病因而无视机体的条件(即单因论);也不能片面地强调机体的条件而忽视外界致病因素对机体作用的客观现实性(即条件论)。

病因与疾病性质的关系,可因病因及其作用环节的不同而异。大致可有三种情况: 一是病因能决定疾病的特征及性质,如不同的病原微生物引起不同的传染病;二是同样性质的病因,由于作用环节和部位的不同,可引起不同性质的疾病,如放射线可引起放射病,也可引起肿瘤或畸形;三是不同性质的病因如果作用于同一发病环节,可以引起同样性质的疾病,如不同种类的化学性致癌物质、放射性物质以及其他致癌因素都可能引起同一种癌症。疾病的原因很多,一般可分为外界致病因素(外因)及机体内部因素(内因)二大类。属于外因者有生物性因素、营养性因素、物理因素、化学因素、医源性因素等,属于内因者有遗传性因素、内分泌性因素、免疫性因素、精神性因素等。

(1) 生物性因素: 生物性病原体有以下的共同特性,即寄生性、致病性、抗原性、传播性和变异性等。不同病原生物的致病作用极不相同,寄生虫对人体的损害通常为分泌有害的酶和毒素破坏组织,夺取机体的营养成分,以及虫体、虫卵的机械性作用和对机体内腔道的阻塞作用。细菌对机体损害的机制较为复杂,除外毒素和(或)内毒素作用于机体外,有些细菌还具有有害的菌体表面物质(如肺炎双球菌的荚膜、伤寒杆菌的Vi抗原、溶血性链球菌的M抗原等),或有害的代谢产物(如溶血性链球菌产生的透明质酸酶和链激酶,金黄色葡萄球菌产生的凝固酶)。病毒对机体的作用在于寄生于细胞内,干扰正常细胞的代谢活动,使正常细胞发生变性坏死。

病原微生物侵袭组织,并在其内繁殖,引起宿主的反应,即构成感染过程。某些病原生物作用于机体所引起的感染过程具有一定的特异性,即除了一些感染使机体获得特异性免疫外,这种特异性还表现在形态学方面,在感染的器官和组织中常表现出一些特异的病理变化,如结核结节、麻风肉芽肿、白喉的假膜性炎等。但这种特异性常是相对的。

(2)营养性因素: 维持机体正常代谢和生命活动的蛋白质、糖、脂肪、水、无机盐及维生素的缺乏和过剩,均可能引起疾病。营养缺乏的原因可为营养物质摄取不足(称为食饵性营养障碍)及营养物质的消化、吸收、利用发生障碍或机体对营养物质的需要量增加使其供不应求 (称为条件性营养障碍)。完全不摄入食物而产生的营养物质缺乏,称为完全饥饿;长期食物摄取不足而产生的营养物质缺乏称为不完全饥饿或慢性营养不良。营养过剩多由于营养物质的过量摄取,同时由于机体活动不足,消耗减少而更加促进营养的过剩,结果,在皮下组织及身体各处有过量的中性脂肪沉着,称为肥胖症。肥胖症常同时伴有高脂血症和高血糖,从而可分别并发动脉粥样硬化和糖尿病。无机盐类缺乏或过剩均可引起机体相应的代谢障碍及功能紊乱。维生素不足时可发生相应的维生素缺乏症。

(3)物理因素: 包括各种机械力(机械因素)、温度、电流、光线、声波、电离辐射或放射能、大气压力改变等。这些因素如以一定的强度和作用方式作用于人体时,可引起相应的损伤。机械力对人体的损伤有穿刺伤、挫伤、骨折、脱位等外伤性疾病,其他物理因素引起的疾病有冻伤、烧伤、电击伤、热射病、电光性眼炎、噪音性耳聋、放射病、高山病或减压病等。物理因素的致病特点是,大多数疾病的严重程度主要取决于该物理因素作用的性质、强度和持续时间的久暂,而很少和机体本身的反应性有关。少数物理性因素则是例外,如温度和大气压变动的致病作用与机体的调节功能密切相关 (如婴幼儿的体温调节中枢还未发育完全,易受温度变化的影响而发病,长期居住在高原地区的人,对大气压力降低及氧分压降低有较强的代偿适应能力)。机体的反应性对光线的致病作用也有影响,如机体内有多量对光敏感物质(如伊红、荧光素、血卟啉等)存在时,紫外线的致病作用显著增强,称为光敏感病。

(4)化学因素: 化学物质的致病作用及途径主要有以下二个方面:

❶接触性损伤: 化学物质(如强酸、强碱)通过与机体局部组织直接接触引起局部组织蛋白质的强烈变性,进而组织坏死和炎症反应,如接触性皮炎。

❷经口、呼吸道、皮肤进入体内引起中毒,例如汞、铅、磷、砷、镉及聚氯二酚等。化学毒气及药物中毒也属此类。化学物质除可引起急性和慢性中毒外,有些化学物质进入体内可引起染色体的畸变或基因突变,导致先天性畸形或肿瘤。能引起基因突变的物质称为致突变剂,实验证明,多数致突变物质也是致癌物质。有些化学物质具有致癌作用,称为化学性致癌物质,已知的化学性致癌物质多达1000种以上。重要的有: 多环碳氢化合物中的3,4-苯并芘,1,2,5,6-双苯并蒽,3-或20-甲基胆蒽及9,10-二甲基1,2-苯并蒽等;氨基偶氮染料中的二甲基氨基偶氮苯;芳香胺类中的乙萘胺,联苯胺,4-氨基联苯等;亚硝胺类中的二甲基亚硝胺,二乙基亚硝胺;以及砷、镍、铬、镉等。

(5) 遗传性因素: 遗传物质的异常如染色体畸变或基因突变可引起遗传性疾病。近年发现,与遗传有关的疾病越来越多,在新生儿中有3~6%具有某种遗传性缺陷。因此,遗传性因素作为疾病发生的内因是极为重要的。有些疾病的发生完全由遗传因素所决定,如属于单基因遗传病的血友病、红绿色盲以及染色体畸变引起的先天性愚型、先天性卵巢发育不良等;有些疾病虽与遗传因素有关,但也受环境因素的影响,如属多基因遗传病的某些肢体畸形、心脏畸形、脊柱裂、唇裂、腭裂等。关于遗传性因素引起的遗传性疾病大致可分为染色体病、单基因遗传病及多基因遗传病三类。其中以多基因遗传病为最多见。

(6) 内分泌性因素: 机体的内环境平衡依赖于神经内分泌系统的调节。内分泌的调节障碍也可以成为致病因素。这种障碍可表现为内分泌腺功能亢进或减退,和靶细胞反应性改变。内分泌功能亢进的最常见的原因是腺体增生及其功能性肿瘤,其中大部分是腺瘤。常见的功能性肿瘤有垂体的嗜酸细胞性腺瘤 (引起肢端肥大症)、嗜碱细胞性腺瘤(引起柯兴综合征)、胰岛细胞瘤、甲状旁腺腺瘤 (引起甲状旁腺功能亢进症)及肾上腺皮质腺瘤(引起柯兴综合征或原发性醛固酮增多症)等。

内分泌腺功能减退的原因有:

❶内分泌器官的直接损伤和破坏,如缺血性坏死、炎性或肿瘤性破坏、受压萎缩等。

❷丘脑下部和垂体损害所致的促激素分泌减退。

❸先天性激素合成酶的异常及缺损。

❹激素转运的异常,如激素结合蛋白的缺乏(如甲状腺素结合球蛋白缺乏症)及激素作用的异常(如在肾性尿崩症时,由于肾远端曲管及集合管上皮细胞内cAMP生成障碍影响抗利尿激素的作用,使水分不能被重吸收)。

近年发现,靶细胞激素受体的异常可使靶细胞对激素的应答反应消失(激素不应症),如一些肥胖症病人末梢组织内胰岛素靶细胞的胰岛素受体减少,因而患者末梢组织对胰岛素的耐受性增高。

(7) 免疫性因素: 免疫是机体免疫系统识别“自己”和“非己”物质(主要是异种蛋白)并排斥异己物质的生理功能,借以维持机体内环境的恒定。这种反应的结果并非均对机体有利,异常的免疫反应(如变态反应)反而对机体产生有害作用。由这种免疫反应所引起的疾病,称为免疫源性疾病或免疫性疾病。在免疫因素的致病作用中,引起免疫反应的抗原并不一定都是非自我性的异种蛋白,机体自身的组织成分也可成为抗原(自身抗原),引起免疫反应而损害机体的自身组织。最初发现这种现象的是Donath和Landsteiner,他们于1907年发现了阵发性寒冷性血红蛋白尿症,该病患者的血清可以溶解自身的红细胞。交感性眼炎是另一种自身免疫病。1956年Burnet提出了自身免疫病的概念,认为此类疾病是机体的致敏淋巴细胞及抗体对作为自身抗原的正常组织成分发生反应,引起了机能或形态学损害的结果。现已证明多种自身免疫病时均有自身抗体的存在。

(8) 精神因素: 亦称心理因素,即由各种社会环境刺激引起的人类思维、情感的变化。早在公元前,中国古代医学已提出了七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)的致病作用。精神因素除可作为精神病的致病因素外,某些躯体疾病的发生也和心理社会环境因素密切有关,心身疾病就是指精神因素在病因和发病过程中起主导或重要作用的疾病。这类疾病的发生多数是受丘脑和丘脑下部影响,与植物神经和内分泌系统功能密切相关。常见的有原发性高血压、消化性溃疡、冠心病、植物神经功能失调症等。(9) 医源性因素: 医疗因素引起的疾病称为医源性疾病。最初,此类疾病的概念只限于由医师的态度、言语、行动对患者精神和心理状态的损伤。目前它的含义已经扩大,凡因医疗给患者带来的损伤,包括药物的副作用引起的继发性变化等,都属于医源性疾病。例如,长期应用肾上腺皮质激素可引起医源性肾上腺皮质功能不全以及柯兴综合征、糖尿病、消化道的急性溃疡等疾病;又如应用抗癌药物后发生的粒细胞减少症和再生障碍性贫血,应用免疫抑制剂引起的免疫功能低下,应用抗生素引起的肠道菌丛失调及真菌感染,链霉素引起的神经性耳聋,应用过多的维生素D引起的高钙血症等也都属于医源性疾病。近年在日本发生的亚急性脊髓-眼神经病(SMON病)被认为是一种肠道调整药甲酸奎宁(Quinoform)的慢性中毒。一些外科手术的后遗症也被列入这类疾病之中,如因胃全切除或次全切除后发生的恶性贫血样贫血等。

病因学

人与自然、社会是整体,人体本身也是有机的整体,人生活在社会和自然环境中,只有保持协调和平衡才能维持健康,如果发生太过或不及,就破坏相对的平衡而发生各种疾病。引起疾病的原因是多种多样的,《东医寿世保元》说:“脾胃水谷、风寒暑湿触犯者为病”,爱恶所欲,“喜怒哀乐偏着者为病”,还有“娇奢、懒怠、偏急、贪欲都减寿”,《东医四象诊疗医典》提出饮食伤、劳役伤,《四象金匮秘方》提出了打仆伤、虫兽伤以及酒、色、毒、虫四毒等。总之,朝医学的病因概括起来,“四淫”即风、寒、暑、湿;“四情”即喜、怒、哀、乐;“四心”即怕心、惧心、不安定心、急迫心;“四邪恶”即娇奢、懒怠、偏急、贪欲;“四毒”即酒、色、虫、毒;“四伤”即饮食伤、劳役伤、打仆伤、虫兽伤等。现将分述如下:

“四淫”致病 “四淫”即风、寒、暑、湿。《东医四象诊疗医典》说:“风是空气受寒热影响涨缩而形成之气流而言,是自然气候,然而一旦过激则变成无形之邪气,成为致病之源,”为风邪。“寒则冬季之立气,人体感寒则出现温度放散,体表皮肤紧张而发热,体内肠胃停水难运”,是谓寒邪。“暑指夏日相火之令,若暑邪传入肺胃则引起汗出而喘,烦渴多言,倦怠少气或下血发黄生斑等证,若传犯心包,随血入脑则引起四肢搐搦,不省人事等证”“湿是重浊有质之邪,分为外感和内生,因起居不慎而湿气从皮肤侵入者曰外湿;因饮食不节而脾受损,运化失常成湿者叫内湿,虽外感重,内生轻,但其重证者,外感必渐入脏腑,内生渐进经络。”

“四伤”致病 包括饮食伤、劳役伤、打仆伤、虫兽伤。饮食伤如《东医四象诊疗医典》“饮食门”里所说,“人为饮食所生,饮食为脾胃所左右,因而不时的饥饱伤胃气”“如伤一次胃气,则水谷之精气不能化为阴阳行营卫。滋养身而百病生。”劳役伤,如《东医四象诊疗医典》中所论“筋与脾为一党,劳役伤则伤脾气”“劳倦伤脾则生热,内

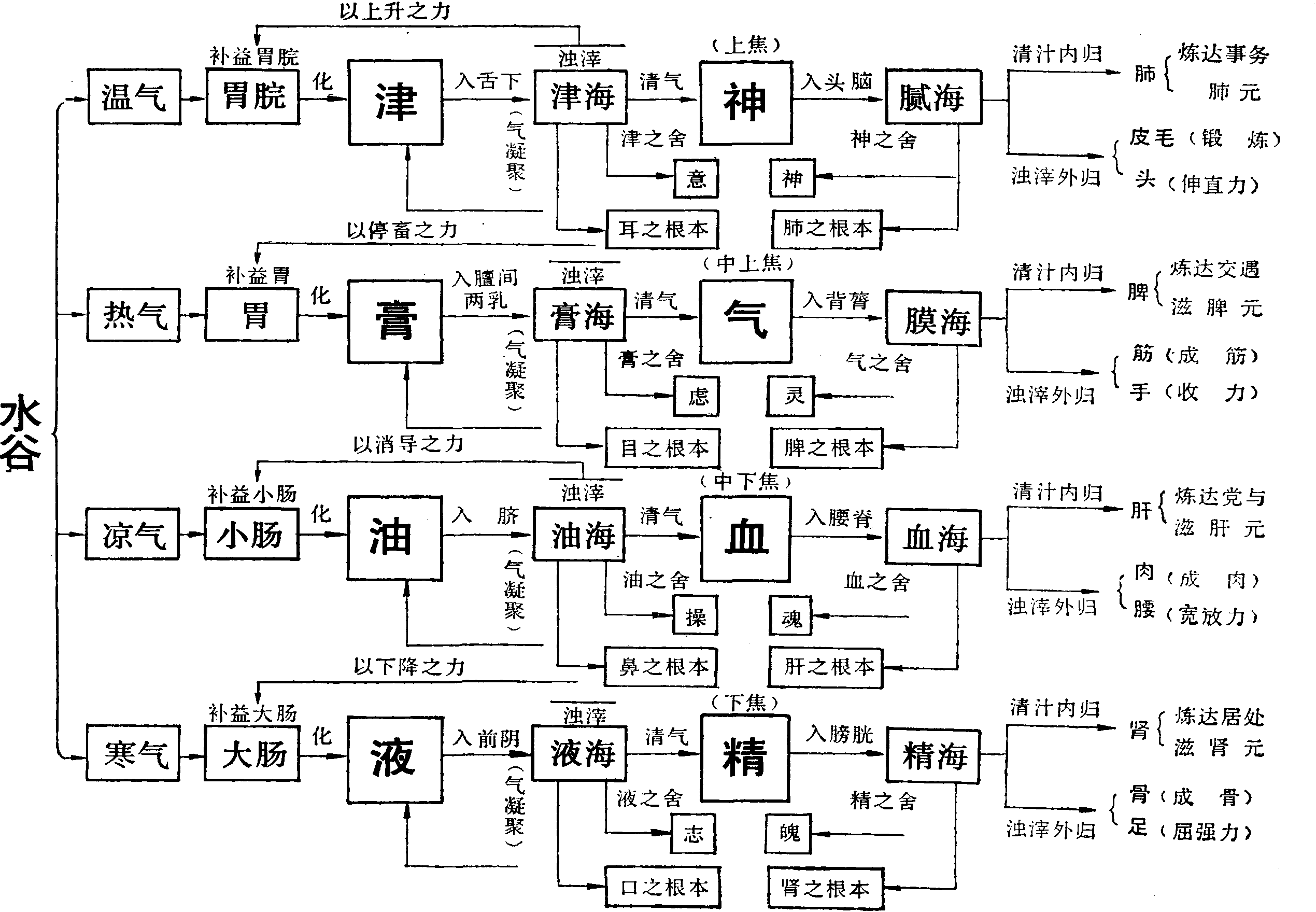

四大营卫物的生成、循环、生理功能与四党与关系示意图

戕真阴,一身百证便生也。”打仆伤,如《四象金匮秘方》说有打伤筋,打伤骨,跌扑损伤,伤损瘀血,坠伤等。虫兽伤,如《四象金匮秘方》所指有犬咬、蚊咬、毒蜂螫、蜘蛛伤、蜈蚣伤、熊虎伤等。“四情”致病 “四情”即喜、怒、哀、乐。《东医寿世保元》说:“爱恶所欲、喜怒哀乐偏着者为病”,又说:“太阳人哀心深着则伤表气,怒心暴发则伤里气”,“少阳人怒性伤口、膀胱气、哀情伤胃和大肠气”;“少阴人乐性伤目、膂气”“喜情伤脾、胃气”;“太阴人喜性伤耳,脑顀气”“乐情伤脾、胃脘气。”

“四邪恶”致病 指情欲过度所致疾病。《东医寿世保元》中说:“娇奢减寿,懒怠减寿,偏急减寿,贪欲减寿。”是指心理思想因素对人体的致病作用。

酒色致病 指饮酒、房事过度所致疾病。《东医寿世保元》中说:“酒色杀人者”“酒毒枯肠”“色劳竭精。”《东医四象诊疗医典》里说:“酒伤即饮酒过度……如渗入经络则成为酒瘴”“色伤肾则精室空虚,相火无制”“酒色伤则气血不足,精神围惫。”

诸毒致病 指药物和食物中毒等。《四象金匮秘方》中提出:砒石毒、金石毒、雄黄毒、轻粉毒、杏仁毒、硫磺毒、乌头毒、狼毒毒、川椒毒、巴豆毒、蛇虫毒、草虫毒、牛马肉毒、猪肉毒、狗肉毒、羊肉毒、鸡肉毒、虾蟆毒、鱼蟹毒、水蛭毒、诸菜毒、煤炭毒、豆腐毒、莴苣毒等等。

寄生虫致病 《东医四象诊疗医典》提出了蛔虫和寸白虫等寄生虫病。

疠气致病 《东医四象诊疗医典》说:“瘟疫病为传染性疠气病。”

病因学etiology

是研究疾病发生的原因、条件及其在发病中的作用的科学。其原因指引起疾病必须存在的、决定疾病特点的致病因素。例如,结核杆菌是结核病的原因。而条件(包括诱因)是指能影响疾病发生的内外环境中的各种非特异性因素,如营养不良是促使结核病发生的条件。许多疾病的发生是原因和条件综合作用的结果。

病因学bìng yīn xué

etiology

- 地趟架是什么意思

- 地踅头是什么意思

- 地踏菇儿是什么意思

- 地踏菰是什么意思

- 地蹚棍对打是什么意思

- 地蹦子是什么意思

- 地軸是什么意思

- 地輔是什么意思

- 地輪是什么意思

- 地輿是什么意思

- 地轨内行星是什么意思

- 地轨外行星是什么意思

- 地转事故是什么意思

- 地转偏向力是什么意思

- 地转偏差是什么意思

- 地转天旋是什么意思

- 地转子是什么意思

- 地转模式是什么意思

- 地转流是什么意思

- 地转转是什么意思

- 地转运动是什么意思

- 地转适应过程是什么意思

- 地转锦江成渭水,天回玉垒作长安。是什么意思

- 地转风是什么意思

- 地轮是什么意思

- 地轮传动旋转耙是什么意思

- 地软是什么意思

- 地软子是什么意思

- 地轴是什么意思

- 地载万物是什么意思

- 地载天覆是什么意思

- 地辅是什么意思

- 地辣椒是什么意思

- 地边是什么意思

- 地边儿好凑,锅边儿难凑是什么意思

- 地边子是什么意思

- 地运是什么意思

- 地近九霄星斗大,秋涵八景水云开。是什么意思

- 地远山险是什么意思

- 地远虞翻老是什么意思

- 地连云汉九千丈,天柱东南七十重。是什么意思

- 地连佛寺楼台古,泉落山田稻蟹肥。是什么意思

- 地连秦雍川原壮,水下荆扬日夜流。是什么意思

- 地连钱是什么意思

- 地迥千岩秀,春回一气舒。是什么意思

- 地迦婆缚那寺是什么意思

- 地速是什么意思

- 地速指示器是什么意思

- 地速计是什么意思

- 地連是什么意思

- 地遁是什么意思

- 地道是什么意思

- 地道不通是什么意思

- 地道二五八是什么意思

- 地道工事是什么意思

- 地道志是什么意思

- 地道战是什么意思

- 地道无成是什么意思

- 地道的物品是什么意思

- 地道网是什么意思