电离辐射的远期效应

电离辐射的远期效应是指受照者个体在短时间内接受一定辐射剂量或长期慢性累积一定辐射剂量之后,经过较长时间(若干年甚至几十年)才表现出来的损害变化;群体则表现为损害发生率或死亡率增加。损害效应如出现在受照者本身称躯体性损害效应,如出现在受照者的后代称做遗传性损害效应。电离辐射对胚胎和胎儿引起的损害可视为躯体性损害效应的特殊情况。最近,从辐射防护的目的出发,为便于进行危害分析,一些国际学术组织将辐射损害效应分为随机性的和非随机性的两种。

随机性损害效应 随机性损害效应是指受到照射的人群中损害效应的发生率随剂量的增减而变化,损害的严重程度与剂量大小无关,可能没有阈剂量,即任何微小的附加剂量都可影响损害的发生率。但是,有无实际阈剂量还是一个有争议的问题。辐射的遗传性损害可视为随机性效应,有些躯体性损害也属于这种效应,如辐射致癌就是最主要的随机性损害效应。目前,对发生随机性损害效应的解释,可能是细胞个体,单个地或小量地因辐射而引起变化(突变、染色体畸变等),但无大量细胞死亡或组织破坏,通过体细胞的分裂复制或生殖细胞的传代,在适合的条件下,受照的机体或其后代表现出疾病和损害。

随机性损害效应的危险度 为了定量地分析随机性损害在大的人群中危害的程度,采用了危险度这个术语。一种叫“绝对危险度”,即每百万人口各接受1rad(或一单位剂量当量)照射后每年受损害人数比自然发生数(或对照人群的预期发生数)增多的数目; 一种叫“相对危险度”,即受照人群与对照人群绝对危险度之比。

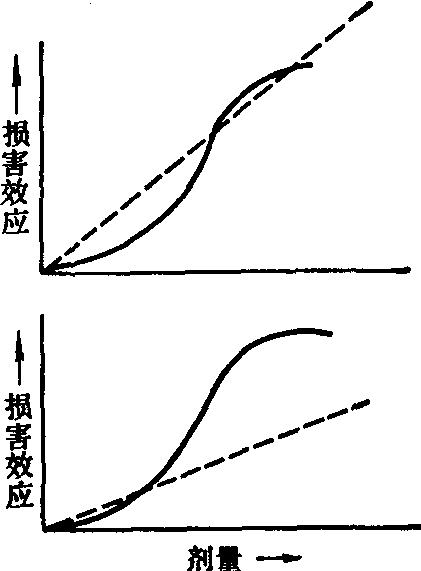

辐射剂量与损害效应的关系 因为随机性损害效应的发生率随剂量大小而变化,如果弄清表达这种关系的数学模式和图形,则在一定剂量范围内,根据群体所接受的剂量可推算出其辐射危险度。这是指理想的状况。实际上,无论是剂量学或损害效应的研究都未能完满地达到这个要求。从辐射防护目的出发,依据现有的数据和资料,经过加工,可以作出大致的估计。目前,在辐射防护领域中常用的剂量-效应模式是:E=aD+bD2。E是随机性损害的发生率;D是吸收剂量;a、b是根据观察和实验结果作出的常数。式中未列出在大剂量时因细胞死亡而须对本式修正的因数,因为在剂量当量限制的范围内,细胞死亡只占很小的比例。这个公式的含义是:在低LET辐射时,如剂量小或剂量率低,随机性损害效应与剂量呈直线关系; 如剂量增大(例如大于100rad)或剂量率增大时,则与剂量的平方项成比例; 但在高LET辐射时则不同,随机性损害效应与剂量的关系接近一直线,与剂量率无关。当剂量增大到可明显杀死细胞时,则直线下弯。

随机性损害效应与剂量关系的数学模式有一定的事实和理论为依据,但又有一些事实和理论与此不符。这个数学模式可以用双重辐射作用的理论来解释,即在一个对辐射敏感的小体积生物组织内,只有发生两次能量沉积引起的事件,才能构成原初生物效应,这种事件发生的机率与微米体积内的比能成比例。电离密度大的辐射(高LET辐射),粒子穿经敏感区时造成两次事件的机率高,因而剂量率和分次照射对它的影响小,所以剂量-效应曲线的形状近似直线; 而低LET辐射往往需要两个带电粒子才能构成小体积敏感区内一对事件,才引起原初生物效应。剂量低时,这种机率小,作图近似直线,剂量高时,发生一对事件的机率显著增加,发生率也显著增加,形成E=bD2的关系。不管是高LET辐射或低LET辐射,剂量过高时,细胞死亡率或失去分裂功能的比率增加,此时随机性损害效应反而降低。低LET辐射时,剂量率和分次照射对剂量-效应关系的影响很大,因为如果间隔时间过长,第二次击中敏感区时,第一次击中的影响可能已消失。正如前面谈到的,实际情况比这要复杂得多,尤其是致癌效应与剂量的关系,到目前为止,还有很多问题有待阐明。

剂量-效应关系中效应的宿主因素 电离辐射作用于活的机体,不能单纯用物理现象来解释效应。对于人来说,有种族差异,性别差异,年龄差异等,而器官和组织对辐射的敏感程度也不尽相同; 又由于机体的状况和环境中其它因素的影响而表现出个体之间的差异。目前认为,辐射诱发恶性肿瘤除了辐射对细胞(主要是它的DNA) 的电离作用外,机体的宿主因素(对辐射的作用是促进或抵御)也起着重要作用。如辐射可激活组织内潜伏的病毒是促进作用,免疫是抵御作用。很可能,宿主因素的作用不显著,而辐射引起的细胞原初改变起主要作用时(如辐射诱发白血病),高LET辐射的剂量与效应将呈直线相关; 而当宿主因素起重要作用时(如辐射诱发骨肉瘤),剂量-效应曲线就可能是S形。关于这类现象的发生机理,有待于更多的研究工作来阐明。

随机性损害危险度的估计

随机性损害的剂量-效应关系示意图

上图 从曲线的平方项 (E=bD2)推出的直线(用虚线表示),会高估了低剂量时的损害效应

下图 从曲线的直线项 (E=aD)推出的直线 (用虚线表示),将会作出较正确的估计

❶从辐射防护的实际应用出发,需要简化的模式;

❷如果相对生物效应(RBE)系数选用恰当,从高剂量得到的结果推算低剂量的发生率时不会低估,在多数情况下还会高估。高估多少,要看取曲线那一段的值,见右图。由此可见,这种估计方法是过于简化的,很可能是趋于保守的。

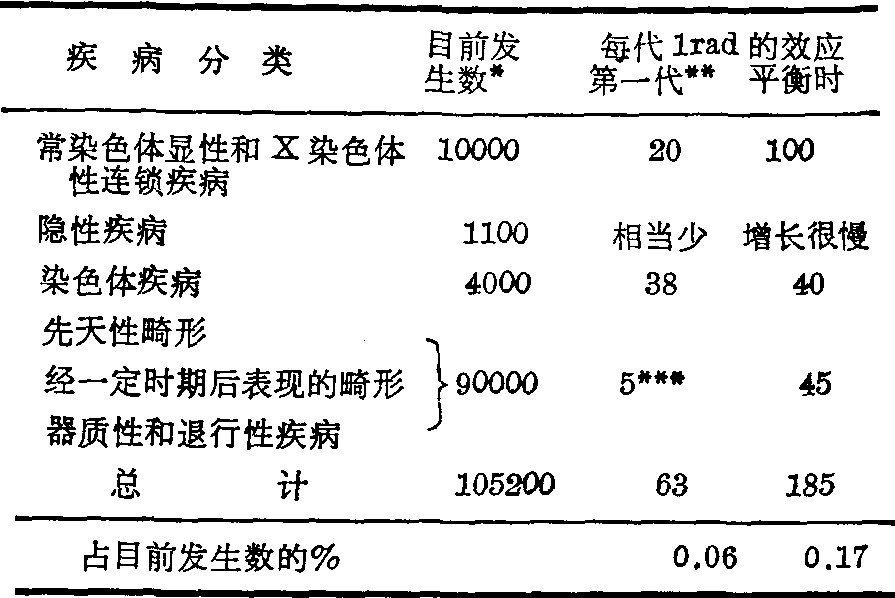

遗传性损害危险度的估计 遗传性损害是指电离辐射引起的配子基因突变和染色体结构或数目的改变,从而引起遗传性疾病或缺陷。在估算电离辐射对人诱发遗传性损害的频率时,目前还是依据动物实验,主要是小鼠实验观察的结果; 但大量的流行病学调查提供了人群自然发生率的数据和一些可供分析的资料。从遗传性疾病发生频率和加重遗传负担方面考虑,显性基因突变、性染色体连锁性状和由于染色体畸变引起疾病或缺陷的发生频率最受重视。常染色体显性基因的性状不需要同质结合就可以在后代表现出来,有害的性状在子一代就可以观察到。

一些国家和国际的学术组织,从五十年代起对小剂量、低剂量率的低LET辐射所致的遗传性损害作过多种危险度估算。在估算时,自然发生率采用大人群调查的结果,诱发的发生率则主要依据小鼠的实验数据;估算方法则采用加倍剂量法(经过若干代达到平衡的时候,使自然发生率增加一倍的剂量)和直接计算法(以单位剂量的预期发生率计算)。1977年联合国原子辐射效应科学委员会(UNSCEAR) 按100rad为加倍剂量估算的结果如表1。照射条件是低LET辐射、小剂量慢性照射。

ICRP根据UNSCEAR的数据进行了修改,作出如下估计:父母一方性腺受到照射后,最初两代后裔出现严重的遗传性损害的危险度约为10-2 Sv-1(10-4 rem-1),以后的世代再加一倍。假定职业性辐射工作人员从18岁至68岁的50年内,大约在三分之一的时间内受照射才有遗传意义,所以实际的危险度可取4×10-3Sv-1;对于公众成员取8×10-3 Sv-1(考虑到所有后代)。

表1 电离辐射所致人群的遗传损害效应的估计(生育一百万活产群体,每代受到lrad照射时)

* 指每百万活产人数中的发生数

** 常染色体显性和性染色体连锁性状假定为平衡时的五分之一,先天畸形及其下面二项为平衡时的十分之一

*** 假定突变成分占5%(摘引UNSCOEAR 1977 Report to the GeneralAssembly,with annexes,1977)

辐射致癌的危险度估计 电离辐射可以致癌已反复得到流行病学调查和实验研究的证实。最初人们只看到少数器官或组织可以在受照后发生恶性肿瘤(如骨肉瘤,白血病),但若延长观察时间,例如对日本原子弹袭击后的幸存者连续观察三十多年,发现很多器官或组织在受照后也可以发生癌肿,或是在群体中发生率有增长的趋势,这是因为很多癌肿的潜伏期很长。ICRP 1977年第26号出版物发表的电离辐射致癌危险度(以死亡率表示)的估计如表2。

表2 ICRP对电离辐射致癌的危险度估计

| 恶性肿瘤 | 危险度(Sv-1) |

| 白血病(红骨髓受照) 骨肉瘤、骨癌 肺癌 甲状腺癌 乳腺癌 其它癌症总计(每一单个器官或组织 的危险度不超过总额的1/5) | 2×10-3 5×10-4 2×10-3 5×10-4 2.5×10-3 5×10-3 |

| 全身均匀照射时致死恶性疾患 | 1.25×10-2 |

(引ICRP Publication 26,1977)

小剂量电离辐射对胚胎和胎儿的影响 胚胎和胎儿对电离辐射有较高的敏感性已为动物实验和对人体的长期观察所证实。辐射引起的损害因胚胎和胎儿受照的时期(母亲怀孕的不同阶段)不同而异。从哺乳动物实验中观察到,受精后植入前期受照,可能致使受精卵死亡或不能植入;植入后在器官分化期受照,易发生畸形(在人类这个时期约在受精后9~40天)。UNSCEAR (1977年)引用的材料说明,在器官形成期的小鼠受到低至5 rad照射,大鼠受5~10rad照射后,畸形发生率增加;在胎儿期受照,可发生胎儿死亡或生长发育障碍,也有可能出现畸形。但这一时期受照,死亡数逐渐减少,发生畸形的机率也大为减少。对人的观察材料是不完整的,尤其缺乏小剂量、低剂量率方面的材料,因而难以作出危险度的估计。据日本对广岛原子弹受害者长期流行病学观察的结果,爆炸当时在母亲子宫内受照者,受照剂量在几十拉德范围内,出生后头小畸形和智力发育不全的发生率明显增加,若在怀孕较早时期(孕期18周内)受照,发生率高于后期受照者。但长崎的原子弹受害者则不同,要在数百拉德以上才出现上述畸形。人在胎儿期受照,可出现生长发育的障碍,受大剂量时也可出现死胎。

非随机性损害效应 非随机性损害效应是指照射引起损害的严重程度随照射的剂量增减而变化,因而可能存在阈剂量,即低于阈剂量时不造成损害。由于个体的辐射敏感性有差异,所以发生损害的频率与剂量的大小也有一定的关系。这种损害效应在人类接触辐射源早期即已发现,但由于当时认识的局限,未能将它与随机性损害效应区别开。这种损害效应,据认为是很多细胞受到损伤的结果,因而它的严重程度取决于受损细胞的数量和恢复的程度。非随机损害效应包括眼晶体混浊、非癌性的皮肤损害、生育障碍、造血功能减退、免疫功能低下以及其它器官或组织的功能障碍。大剂量照射时可出现早老和寿命缩短以及血管或结缔组织的变化,也可出现各种类型的放射病,甚至死亡。在低剂量率长期慢性照射的条件下,如果未超过《放射防护规定》的剂量当量限值时,上述的非随机性损害效应不会发生。据ICRP对国际上这类研究结果的综合分析,在职业性低剂量率照射的情况下,不论是高LET辐射还是低LET辐射,造成眼晶体混浊到影响视力的剂量当量(阈剂量当量)不会低于15Sv(1500rem)。但在制订剂量当量限值时,对每年的剂量当量率要加以控制。皮肤表皮的基底层细胞是受照后最易受到损害的,局部皮肤如在几个月内接受20Gy(2000rad)以上的剂量可引起有损面容的变化。电离辐射对生育能力的影响随性别和年龄而异,3Gy(300rad)低LET辐射对20岁女子可引起暂时性闭经,同样的剂量对40岁的妇女可引起停经,永不生育。对于男性,0.25Gy(25rad)左右低LET辐射,如为高剂量率可使精子减少,但可以恢复。大约要几个戈瑞的大剂量(高剂量率)才能使男性完全丧失生育能力。动物实验说明,一生中接受长期、慢性低剂量率照射,当累积吸收剂量低于20Gy(2000rad)时,不致使骨髓的造血功能造成损害。对人来说,如每年接受的剂量当量低于0.5Sv(50rem)时,也不致伤害造血功能。当红骨髓受到照射,首先要考虑到它的随机性损害效应,即白血病的发生。在类似年剂量当量限值这样低剂量率照射的范围内,长期受到照射是否缩短寿命 (不包括因癌致死)还是有争论的问题,即使有影响,也不会太明显,无法做出定量的估计。

- 驾驶员仪表盘是什么意思

- 驾驶员休息室是什么意思

- 驾驶员实用手册是什么意思

- 驾驶员座椅是什么意思

- 驾驶员心理是什么意思

- 驾驶员急救手册是什么意思

- 驾驶员技术等级是什么意思

- 驾驶员操纵杆是什么意思

- 驾驶员最低气象标准是什么意思

- 驾驶员现场自救互救手册是什么意思

- 驾驶员管理是什么意思

- 驾驶员罢工——想不开是什么意思

- 驾驶员诱发振荡是什么意思

- 驾驶园是什么意思

- 驾驶场是什么意思

- 驾驶安全手册是什么意思

- 驾驶室是什么意思

- 驾驶室信号控制系统是什么意思

- 驾驶座是什么意思

- 驾驶性能是什么意思

- 驾驶手套是什么意思

- 驾驶执照(驾照)是什么意思

- 驾驶技术是什么意思

- 驾驶技术考核是什么意思

- 驾驶控制舱是什么意思

- 驾驶木船的人是什么意思

- 驾驶机动车是什么意思

- 驾驶杆是什么意思

- 驾驶杆(盘)是什么意思

- 驾驶盘是什么意思

- 驾驶能力是什么意思

- 驾驶舱是什么意思

- 驾驶舱交通信息显示器是什么意思

- 驾驶舱资源管理是什么意思

- 驾驶船只是什么意思

- 驾驶船舶过失是什么意思

- 驾驶训练是什么意思

- 驾驶证是什么意思

- 驾驶适性检查是什么意思

- 驾驶随心如意是什么意思

- 驾驶,驾驭是什么意思

- 驾驾儿是什么意思

- 驾驾势是什么意思

- 驾驾地是什么意思

- 驾骋瑶池是什么意思

- 驾鲸鱼是什么意思

- 驾鹅是什么意思

- 驾鹊是什么意思

- 驾鹤是什么意思

- 驾鹤上汉是什么意思

- 驾鹤之宾是什么意思

- 驾鹤乘龙是什么意思

- 驾鹤书院是什么意思

- 驾鹤仙人壁画是什么意思

- 驾鹤归西是什么意思

- 驾鹤成仙是什么意思

- 驾鹤西去是什么意思

- 驾鹤西归是什么意思

- 驾鹤西游是什么意思

- 驾鹰逐犬是什么意思