生物膜的化学组成与流动性

生物膜的化学组成与流动性

生物膜是由脂质和蛋白质分子按二维排列构成的流态,并不是僵硬的结构,这是由它的化学组成决定的。

生物膜的化学组成 生物膜主要由脂质和蛋白质 (包括酶)所组成。此外还有碳水化合物、微量金属离子和水。生物膜上的碳水化合物一般均以糖脂和糖蛋白形式存在。脂质和蛋白质在生物膜上的含量由于细胞类型不同而各异。例如,人红细胞膜上脂质占43%,蛋白质占49%;神经细胞髓鞘脂质含量为79%,蛋白质为18%。线粒体内膜上脂质为25%,蛋白质为75%左右。一般说来,功能复杂多样的生物膜,其蛋白质含量较高。

1. 脂质: 生物膜脂质中主要是磷脂,有的膜上还有糖脂和胆固醇,个别细菌,如嗜盐菌膜上还有硫脂存在。

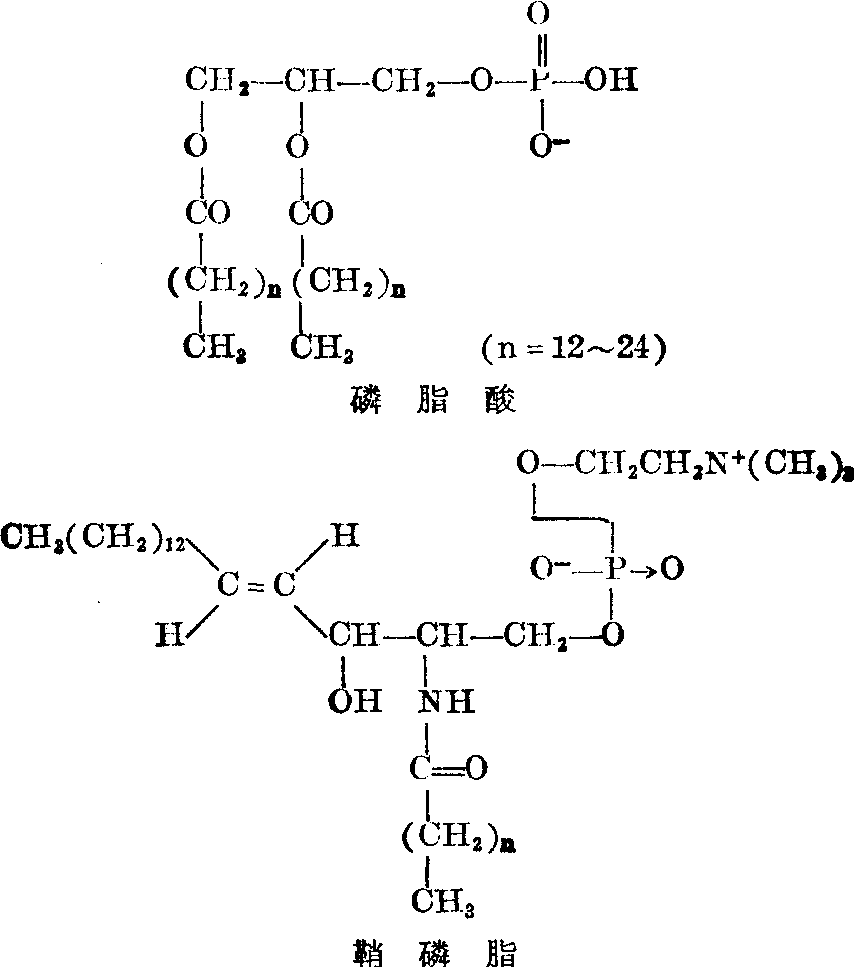

(1) 磷脂:生物膜上的磷脂主要是磷酸甘油二酯,即以甘油为骨架,甘油中第1,2位碳原子的两个羟基分别与两个脂肪酸生成酯,第3位碳原子的羟基与磷酸生成酯,这就是最简单的磷酸甘油二酯,即磷脂酸。磷脂中还有一种鞘磷脂,它以神经鞘氨醇为骨架代替甘油,而且只有一个脂肪酸与神经鞘氨醇以酰胺键相连。

人、牛、猪红细胞膜脂质含量分布的百分数

| 人 | 牛 | 猪 | |

| 胆固醇 磷脂酰乙醇胺 磷脂酰丝氨酸 磷脂酰肌醇 | 25 22 6 6 | 30 21 8 | 28 26 5 <1 |

| 磷脂酰胆碱 鞘磷脂 神经节苷脂 糖脂 | 19 20 <1 <1 | 0 41 <1 <1 | 16 16 <1 12~14 |

生物膜中磷脂酸的磷酸基可以与其他醇类生成酯,因而形成多种磷脂。磷脂的脂肪酸组份通常为不分支的脂肪酸,它们所含的碳原子大多数为偶数,其中尤以16碳与18碳占的比例最大。 有的脂肪酸还含有不饱和双键,例如,人红细胞膜上的磷脂酰胆碱,其中含16个碳和18个碳的脂肪酸占总脂肪酸的80%左右,在磷脂分子的甘油骨架上第1位碳原子几乎都是饱和脂肪酸,而在第2位碳原子上大多数是不饱和脂肪酸。

(2)糖脂:结构上与磷脂相似,在甘油1,2位的碳原子上也含有不分支的脂肪酸,仅是磷酸部分为糖基取代,一般为一个糖残基。常见的糖基为葡萄糖或半乳糖,有时有双糖基,甚至更多的糖基。另外,糖脂也可以是神经鞘氨醇的衍生物,即以神经鞘氨醇代替甘油,糖基与神经鞘氨醇羟基相结合。生物膜内含的这类糖脂最常见的为脑苷脂。它只有一个单糖残基,可以是葡萄糖或半乳糖。

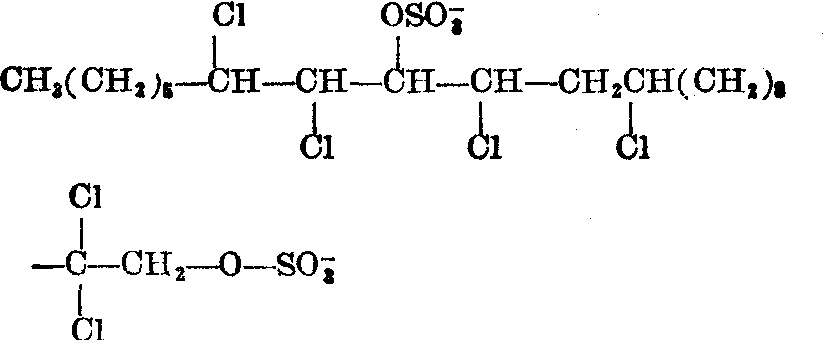

(3) 硫脂:最近从嗜盐菌膜上发现含硫的脂质,硫脂的化学结构式为:

硫 脂

(4) 固醇: 在动物细胞膜上固醇的含量比植物细胞膜高,常见的固醇为胆固醇。在原核细胞中,除支原体膜外,一般膜上均不含胆固醇。胆固醇对调节膜脂的流动性起着重要作用。人红细胞膜的胆固醇约占膜总脂质的25%。

脂质在膜上的分布是不对称的,有的磷脂较多地分布于膜的外侧一层,有的则较多地分布在膜内侧。例如,红细胞膜上磷脂酰乙醇胺和磷脂酰丝氨酸主要分布于膜内侧,而磷脂酰胆碱和鞘磷脂分布于膜外侧。膜脂质在膜上不对称分布与膜的功能密切有关。

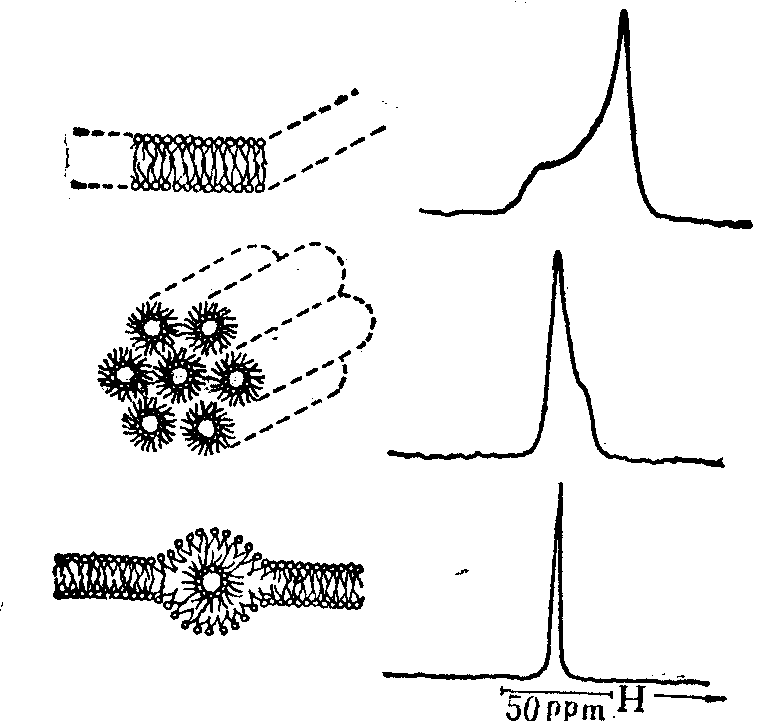

(5) 膜脂的多形性:生物膜中含有多种脂质,膜上大多数磷脂分子均以双分子层排列构成膜的基本骨架。但有的磷脂分子还可以形成非双层脂质结构。早在1962年,Luzzatti用X线衍射技术就曾观察到脂质分子除形成脂双层结构外,还能形成多种结构,如六角形Ⅰ(HⅠ)、六角形Ⅱ(HⅡ)、立方或单斜晶系结构。近年来,由于核磁共振(NMR)、电镜冰冻断裂技术的应用,生物膜上存在非双层脂质结构得到进一步证实。1979年荷兰学者Ver-kleij等首次提出生物膜上非双层脂质结构的概念。他们用31p-NMR测定含有不饱和脂肪酰链的磷脂酰乙醇胺(PE)脂质体,在低温时31 P-NMR谱上绘出低场肩、高场峰的不对称线形。此谱线形状反映了典型的脂双层结构。当温度逐渐增加,31P-NMR谱线形状逐渐改变,最后出现高场肩和低场峰的图形。这反映磷脂分子从脂双层转变为六角形Ⅱ(HⅡ)结构。用电镜冰冻断裂技术可观察到PE脂质体从脂双层结构转变为六角形Ⅱ(HⅡ)结构的中间过程,即在低温时PE脂质体为脂双层结构,其冰冻断裂面表面光滑,当温度超过PE相变温度10℃左右时,冰冻断裂面上出现直径为60~140A的脂质颗粒,它被认为是脂质体从脂双层转变为六角形Ⅱ(HⅡ)结构的中间过渡结构(图1)。

图1 从红细胞膜抽提磷脂酰乙醇胺(PE)制备脂质体

的31P-NMR谱 8℃以下为脂双层(上),8℃以上为六角形Ⅱ(HⅡ)结构(中),两者之间的过渡结构如图(下)所示。

膜脂的多形性与脂质的组成有关。实验证明,磷脂酰胆碱(PC)及鞘磷脂(SM)在生物膜上形成稳定的脂双层结构,而含不饱和脂肪酰链的PE、单葡萄糖甘油二酯(MGDG)及单半乳糖甘油二酯(MGaLDG)则容易形成六角形Ⅱ(HⅡ)结构。在Ca2+存在的情况下,心磷脂(DPG)可形成六角形Ⅱ(HⅡ)结构。磷脂酰丝氨酸(PS)与磷脂酰甘油(PG)在中性pH与低温时为脂双层结构,若在酸性pH与高温时则形成六角形Ⅱ(HⅡ)结构。

生物膜中某些脂质分子形成六角形Ⅱ(HⅡ)结构可能与适应生物膜的一些生理功能有关。如细胞融合、Ca2+的运送、膜中脂质分子作翻转运动时,膜上均可能出现六角形Ⅱ(HⅡ)结构。因此,生物膜上脂质非双层结构,可以说是对“流体镶嵌模型”的一个补充。

2.膜蛋白:

(1) 外周蛋白和内在蛋白:膜蛋白分为两类,即外周蛋白与内在蛋白。外周蛋白在膜上通过离子键或静电作用与膜脂质极性头部相结合,用比较温和的处理,如改变溶液的离子强度或pH,加入金属螯合剂等很容易使其从膜上分离下来。这类蛋白质都能溶于水,例如,线粒体内膜上的细胞色素C等。内在蛋白主要通过与脂双层疏水区相互作用而结合在膜上。它们有的插入到脂双层内部,有的贯穿整个脂双层,只有用超声、去污剂,有机溶剂抽提等剧烈手段才能把它们从膜上溶解下来。用冰冻刻蚀或冰冻断裂电子显微镜技术可观察到脂双层中嵌有内在蛋白,且为不对称分布。

膜蛋白一般都是球状蛋白,它们约含25~50%α螺旋。

(2) 糖蛋白:大部分哺乳动物细胞质膜中含有2~10%的碳水化合物,大部分细胞内膜体系(高尔基体除外),也含有少量碳水化合物。其中一部分以共价键与蛋白质肽链上氨基酸残基相结合组成糖蛋白。例如,人红细胞膜上的血型糖蛋白的两端分布在膜外,中间部分插入脂双层疏水区。它是一种跨膜的糖蛋白。

(3)膜结合酶:所有生物膜上都有酶的存在,但有的膜结合酶只能在一种类型的膜上才能发现,称为标记酶,例如,在鼠肝细胞质膜的5′-核苷酸酶,线粒体内膜的细胞色素氧化酶,溶酶体膜的酸性磷酸酯酶等等。

3. 微量金属离子和水:生物膜上有微量金属离子,但对其作用尚不清楚。有人认为金属离子在膜蛋白与脂质结合中可能起着盐桥作用。例如Mg2+对腺三磷酶复合体与膜的结合有促进作用。支原体膜上含有微量Mg2+(2μg/mg膜蛋白),Mg2+对稳定膜的结构起重要作用。水在生物膜上约占膜总量30%,其中大部分呈液晶状态的结合水。膜表面水层厚度约2.2mm,其粘度为纯水的39倍。水对维持膜上蛋白质与脂质相互作用可能起重要作用。

生物膜的流动性 既包括膜脂,也包括膜蛋白的运动状态。

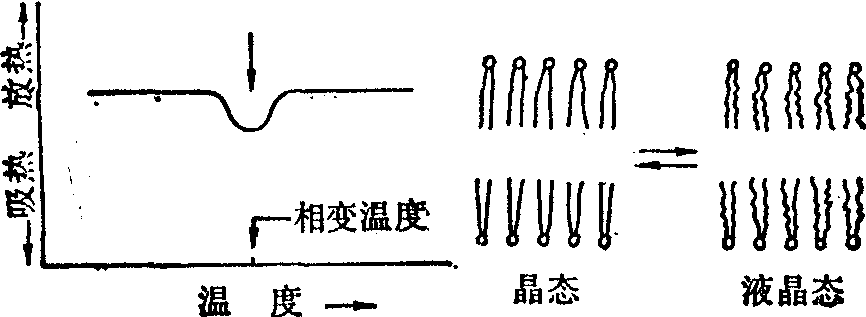

1.膜脂的流动性:在正常生理条件下,膜脂大多呈液晶态,不断处于热运动之中。将纯磷脂形成脂双层人工膜,当温度降低至某一点时,它们可以从流动的液晶态转变为晶态(或称凝胶态),称之为相变。这个温度称之为相变温度。图2为差示扫描量热测定磷脂脂质体相变的热曲线。由晶态变为液晶态后,分子排列的有序程度降低,流动性增加。

图2 脂质分子的相变和相变温度

生物膜含有不止一种的脂质分子,它们具有各自的相变温度。在一定温度下,有的膜脂处于晶态,有的则呈流动的液晶态。流动与不流动的膜脂分别汇集的现象称为分相。

膜脂的运动方式有五种:

❶脂肪酸酰链以全反式向扭曲构象的旋转异构化运动;

❷脂肪酸酰链在与双分子层相垂直的法线附近进行摆动与扭曲;

❸膜脂分子的旋转扩散运动;

❹膜脂分子的侧向扩散运动;

❺膜脂分子在脂双层间翻转运动。膜脂分子的侧向扩散速度每秒约扩散1μm左右。膜脂翻转运动速度很慢,半寿期大约为几小时至几天以上。

2. 膜蛋白的运动:其方式主要有两种,即侧向扩散和旋转扩散。膜蛋白在膜表面的侧向扩散速度比膜脂慢,每秒移动0.3μm左右。而膜蛋白的旋转运动速度显得更为缓慢。

☚ 生物膜 生物膜的分子结构 ☛

- 朝阳丸是什么意思

- 朝阳丸是什么意思

- 朝阳区是什么意思

- 朝阳县是什么意思

- 朝阳市是什么意思

- 朝鲜1986年环保原则立法是什么意思

- 朝鲜“三一”运动是什么意思

- 朝鲜人民革命军是什么意思

- 朝鲜停战协定是什么意思

- 朝鲜共产党是什么意思

- 朝鲜农药防污措施立法是什么意思

- 朝鲜劳动党是什么意思

- 朝鲜劳动党是什么意思

- 朝鲜哲学是什么意思

- 朝鲜国土规划制度立法是什么意思

- 朝鲜土地保护立法是什么意思

- 朝鲜土地建设立法是什么意思

- 朝鲜土地改革立法是什么意思

- 朝鲜土地权属管理立法是什么意思

- 朝鲜土地法规是什么意思

- 朝鲜土地立法是什么意思

- 朝鲜土地管理制度立法是什么意思

- 朝鲜大气污染防治立法是什么意思

- 朝鲜战争是什么意思

- 朝鲜放射性气体防治立法是什么意思

- 朝鲜环境损害赔偿立法是什么意思

- 朝鲜现存最古的通史着作是什么意思

- 朝鲜球坚蚧是什么意思

- 朝鲜祖国统一民主主义阵线是什么意思

- 朝鲜运输车辆防污立法是什么意思

- 朝鲜风景名胜保护立法是什么意思

- 期(事)中审计是什么意思

- 期刊杂志社把发行部门分离出去的节税筹划是什么意思

- 期刊管理暂行规定(节录)是什么意思

- 期初(末)手存现金是什么意思

- 期初(末)手存现金是什么意思

- 期前收缩是什么意思

- 期日后背书(期后背书)是什么意思

- 期望效用是什么意思

- 期望效用是什么意思

- 期望效用是什么意思

- 期望效用函数是什么意思

- 期望效用函数是什么意思

- 期望效用函数是什么意思

- 期望理论是什么意思

- 期望订价策略是什么意思

- 期望财富是什么意思

- 期望财富是什么意思

- 期望财富是什么意思

- 期末固定资产计价要审慎考虑是什么意思

- 期末审计是什么意思

- 期权权利金的组成成分和影响因素是什么意思

- 期货市场是什么意思

- 期货市场是什么意思

- 期货管理是什么意思

- 期货贸易合同是什么意思

- 期量标准是什么意思

- 期间与送达是什么意思

- 期间费用的控制是什么意思

- 木兰县是什么意思