生物电阻抗bioelectrical impedance

生物体对电所产生的阻抗。其单位为Ω。物体的体积变化(△V)所引起的阻抗的变化为△Z,用近似公式 表示,式中负号表示体积增大(或减少)时阻抗将减少(或增大)。在生物学中动物器官的容积搏动主要来源于血流量的变化。因此,测定电阻抗的变化就可以推测器官中血流搏动量,判断该器官有无病变,心脏的收缩与舒张引起肝脏内血流量的变化,导致肝脏电阻抗的周期性变化,由肝脏电阻抗的变化值,可以判明肝脏功能变化。

表示,式中负号表示体积增大(或减少)时阻抗将减少(或增大)。在生物学中动物器官的容积搏动主要来源于血流量的变化。因此,测定电阻抗的变化就可以推测器官中血流搏动量,判断该器官有无病变,心脏的收缩与舒张引起肝脏内血流量的变化,导致肝脏电阻抗的周期性变化,由肝脏电阻抗的变化值,可以判明肝脏功能变化。

生物电阻抗bioelectrical impedence

一个低于兴奋阈的微弱交变电流通过整个生物体或它的一部分组织、器官、细胞和细胞器时,用适当的仪表测量输出,可以证明机体具有电阻和电容的性质,即具有电阻抗特性。生物体的这种特性称生物电阻抗。

生物电阻抗

生物电阻抗系指生物整个机体或其构成部分即组织、器官、细胞或细胞器有低于兴奋阈值的微弱电流(交变电流)通过时所表现出的电阻和电容行为,它是生物机体和组织的重要电学性质。生物机体和组织的外表面多具有较差的导电能力,而其内部具有较好的导电能力。而且,生物机体和组织不仅具有单纯的欧姆电阻性质,且具有随时间变化的变阻器和整流器的性质。

研究生物电阻抗性质在生物学及医学中有一定的理论和实际意义。如在解释神经和肌肉的兴奋现象与冲动的传播时,为了解细胞膜的选择性通透性方面提供了有效的方法,尤其是在临床方面,生物电阻抗法已广泛用于心、肝、肺、脑及肢体的血流动力学检查。

微弱直流电通过细胞或组织时,不同的组织和细胞以及细胞的不同部分(膜或细胞质) 由于导电能力不同,其电阻也有差别。若将细胞看作均质球体并悬浮在电解质溶液中,则此悬浮体的平均电阻率可用Maxwell方程表示。若将此原理推广至椭球形或其他形状的细胞悬浮体,则要用近似于Velick-Gorin方程推导出更普遍的公式。

事实上细胞并非均质导体,它由绝缘性能高的膜包围着电阻率低的细胞质所构成。设电解质溶液的电阻率为ρ1,细胞质的平均电阻率为ρ2,细胞半径为a,单位面积细胞膜电阻为ρ3/a,于是细胞悬浮液的电阻率(ρ)的一般公式是:

φ为悬液中细胞所占的容积百分比。

f为形状因素。

用上述公式能相当准确地计算组织的电阻率。若球形细胞的胞质电阻率为100Ω·cm,膜表面电阻为1,000Ω·cm2,细胞半径为10-3cm。则该细胞的电阻率为1.0001×106Ω·cm。若此细胞悬浮于同体积的电阻率为100Ω·cm的电解质溶液中,则悬浮液的电阻率为249.93Ω·cm。对于交流电阻抗,则要用更复杂的公式计算。就大多数细胞而言,则细胞质的电阻率为300Ω·cm左右。静息细胞的膜电阻率在1000~10,000Ω·cm。膜电容在1~2μF/cm2。

人体内各种组织的电阻率极不相同(表1)。

表1 各种组织的电阻率和电导率

| 组 织 | 电阻率 (Ω·m) | 电导率 104(Ω·cm)-1 |

| 0.9%氯化钠溶液 血清 全血 骨骼肌 心肌(无血) | 50 70~78 160~230 470~711 | 140 105 56~85 58~90 50~107 |

| 心肌(灌满血) | 207~224 | — |

| 肝 肺(呼气) | 506~672 401 | 6~90 5~55 |

| 肺(吸气) 脾 正常乳房 乳癌 肾(髓质) 肾(皮质) | 744~766 630 430 170 400 610 | — — — — — — |

| 脂肪 | 1808~2205 | 0.4 |

| 脑(灰质) 脑(白质) | 480 750 | — — |

不仅各种组织有不同的阻抗,而且同一种组织在不同的频率下阻抗值也不同。细胞膜在电学性质上类似于电

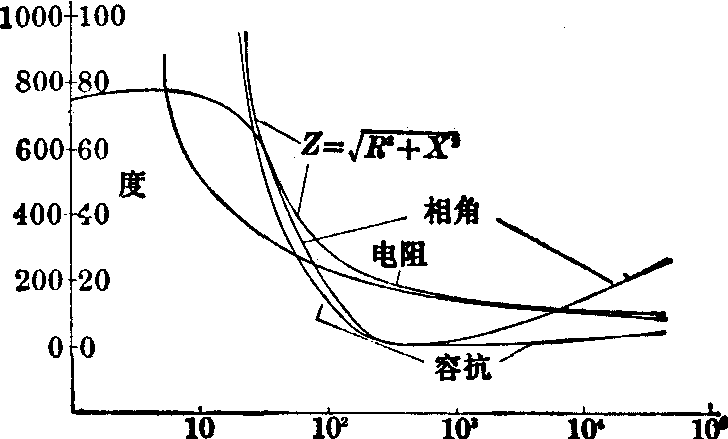

图1 手指部位阻抗与频率的关系[纵坐标: 欧姆(Ω),横坐标: 频率(kc/s)]

阻和电容的组合电路。若通以直流电,则电容提供的阻抗(容抗)无穷大,电流全部从电阻通过。若通以足够高频的交流电,则电流大多通过电容。因此不同频率的交流电穿过细胞的分量不同。用麻醉的狗进行各种在位组织的阻抗和介电常数随频率变化的测定,结果见表2。含有皮肤、肌肉、骨骼、血管、血液等多种组织的复合结构,其阻抗随频率的变化可由手指的阻抗检测结果作代表(图1)。在10kc/s以下电阻、容抗和相角的值都比较高,随频率的增高,三者都迅速减低。100~1000kc/s之间容抗和相角达最小值。1000kc/s以上,容抗和相角又稍有增高。电阻却始终随频率增高而持续下降。只是在100kc/s以下降落较快,100kc/s以上降落较慢。这些结果表2 在位组织的阻抗和介电常数*

| 组织 | ε/1,000 | RωC | ||||

| 0.1kc | 1kc | 10kc | 0.1kc | 1kc | 10kc | |

| 肺 肝 肌肉 心肌 脂肪 | 450 900 800 800 150 | 90 150 130 300 50 | 30 50 50 100 20 | 0.02 0.04 0.04 0.04 0.01 | 0.05 0.05 0.06 0.15 0.03 | 0.13 0.17 0.21 0.32 0.15 |

*ε介电常数,R电阻值,C电容值,ω角频率不仅反映组织电性质对频率的依赖,而且为阻抗测量中的频率选择提供依据。

阻抗与容积有恒定的关系,就一定意义而言,组织的电阻抗是容积的函数。均质导体的电阻R与导体的长度L成正比,与截面积A成反比。

ρ为导体的电阻率,V为导体的体积。若变化前导体的电阻为R0,体积为V0; 变化后的电阻为R1,体积为V1。

因为△V与V0相比是极小的数量级所以V0≈V1

对于非均质的复杂的电阻抗系统,可以近似地表达为

在人体内,器官或节

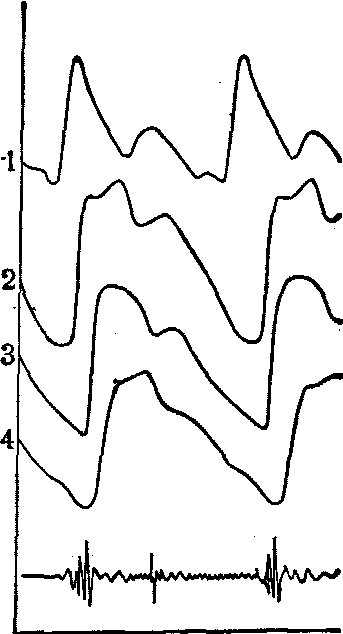

图2正常人脑阻抗随年龄的变异情况(1.青年人,2、3.中年人,4.老年人)

段的容积搏动主要来源于血流的变动。测得的阻抗的变化可以大致推测出器官的血流搏动量或描记出器官的血流搏动图。这两方面在生物学和医学中都得到广泛的应用。例如: 在头部放置一对电极,引导到阻抗仪进行描记,就可以记到脑阻抗图 (图2)。血管弹性的好坏有一定的图形改变。用类似的方法将电极置于肝区皮肤的表面就可以记到肝阻抗图。心脏收缩

图3 肝阻抗图(上: 正常人,下: 肝硬化和肝癌患者,可见其幅值明显降低)

期向肝内射血引起肝脏体积的轻度扩张,心舒张期血液回流,肝脏回复原体积。根据弹性力学中应力与应变的关系,体积的变化与肝脏弹性之间有一定关系。弹性好,体积变化大;弹性差,体积变化就小。故从肝阻抗图的幅值可以间接判断肝脏的质地。图3列举正常人和肝硬化患者的肝阻抗图改变。最早Nyboer等用阻抗法测量肢体血流量,后推广到测心输出量。方法是在颈部和下胸段各围绕两条电极,外侧一对为馈电电极,输入人体一恒流高频电流。内侧一对为引导电极,将人体该区域的电压变化引入阻抗仪以获得电阻抗波及其微分波。根据Kubicek的半经验公式:

求得心脏每搏输出量(SV)。ρ为血液电阻率,L为引导电极间距离,Z为基础阻抗,dZ/dt为胸阻抗图的一阶微分波的峰值,T为左心室射血时间。

求得心脏每搏输出量(SV)。ρ为血液电阻率,L为引导电极间距离,Z为基础阻抗,dZ/dt为胸阻抗图的一阶微分波的峰值,T为左心室射血时间。用本方法计算的心输出量与其他方法(同位素、染料稀释法)相比较,相关系数在0.58~0.92之间。本方法的优点是能简便地、无损伤地连续监测心输出量,特别适合于用药前后的自身对照的检查。缺点是胸阻抗并非心搏出量这个单一因素的函数。本测量仍作为一个有争议的技术在临床应用,目前在方法上又有一些改进,如提出导纳图法检测等。

人体的组织器官都含有血液,研究血液的阻抗对了解各别组织和器官的电学性质有帮助。血液的电阻抗性质决定于二个主要因素: 血液流动对阻抗的影响; 血球成分对电阻抗的影响。

业已证实,血液流动时比静止时导电性好。流速增快电阻抗降低。有人证实血液移动中的阻抗降低是由红细胞的表面电荷引起的。移动的红细胞产生一个对流电流,使阻抗变小。

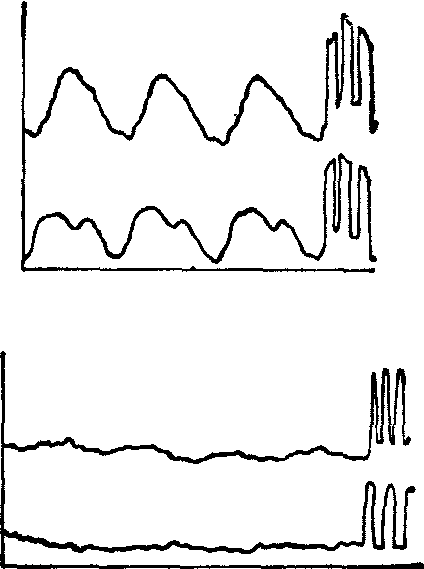

为了搞清红细胞成分对阻抗的影响,有人进行模拟实验,驱动血液通过硬质的、容积不易变化的塑料管,用人工泵控制流量使其恒定,用双电极法记录管腔内的阻抗值。任氏液、血浆和血球完全溶解的血液并不引起搏动性电阻抗的改变。只有含有完整血球的液体,才引起容积不变的管腔内的搏动性电阻抗改变。随着红细胞容积百分比的增加,不仅使该液体的总阻抗增大,而且搏动性阻抗值也增大。若红细胞数目不变,用改变渗透压的方法使血球的体积胀大,从而提高液体中血球的容积百分比,搏动性电阻抗的幅值也增大。相反,用凝集剂使红细胞凝集以减少血球的容积,搏动性阻抗值也变小。这些结果提示红细胞成分在阻抗测量中的意义。

在位器官或肢体的电阻抗测量常用的方法有两种: 一种电桥式,将恒压的交流电源引入身体被检测部位,通过同一对电极将阻抗变化引入高频电桥,再经记录装置描记,通常称此为双电极法。另一种是用两对电极,一对输出恒值电流或电压,另一对电极引出被检部位的电位变化,经阻抗仪记录阻抗的波动值或微分,称此为四电极法。这两种方法的基本差异是双电极法易产生极化,使检测结果失真,四电极法可无极化,故结果较准。但四电极法对两组电极之间位置的变异非常敏感,双电极法对电极与皮肤之间的接触阻抗非常敏感。体内电场的分布可以通过电磁场理论引出一定的公式进行计算。例如人体上臂用四电极法检测时,手臂表面的绝对电位的分布可写成:

任何两点间的电位差V12为

V12=f(a2,φ2,Z2)-f(a1,φ1,Z1)

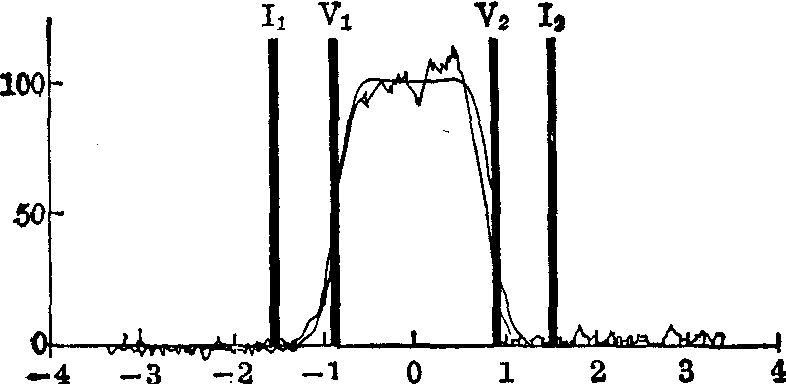

在阻抗检测电场内,各点检测效果是不相同的。若以最佳取样点所得结果为基准,其他检测点的结果与此基准相比所得的百分率,即为取样效率。理论推导和实验都证明取样效率是电极排布的纵向距离的函数,也是标本径向位置的函数。图4示纵向取样效率与取样电极位置的关系。横坐标表示电极距离与标本直径的比值,纵

图4 电极与纵向位置的关系(横坐标为电极间距离与标本直径的比值,纵坐标为取样效率,单线条为理论计算值,折线条为实测值。)

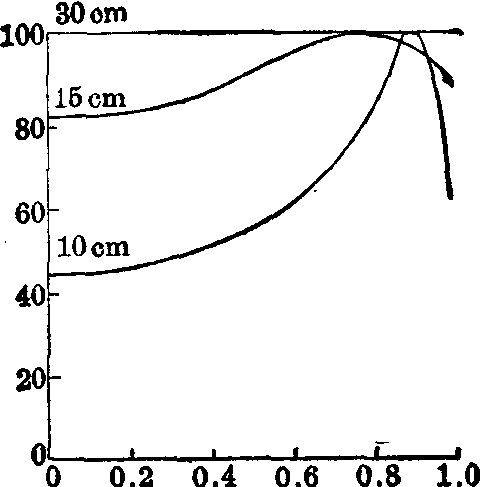

坐标表示取样效率,该值于电极中央最佳,愈靠近供电极愈差。图5示取样效率与径向位置的关系。若V1与V2相距8cm,I1和I2相距10cm,即V1与I1相距1cm,则标本中心径向位置为0cm,其取样效率为40%,若V1与V2间距不变,而I1与I2相距15cm,即V1与I1相距3. 5cm,则中心区的取样效率为80%,当I1与I2相距30cm时,中心区取样效率达100%。经实验及理论计算均证实,只有供电电极放在引导电极外侧2cm以上 (约是标

图5 取样效率是径向位置的函数 (横坐标为径向位置的比值,纵坐标为取样效率)

本截面积的0.3倍),深部的取样效率才接近浅表的取样效率。生物电阻抗检测技术还处于发展阶段,目前存在着不同的看法,有待进一步的研究。

- 逢郴州使因寄郑协律是什么意思

- 逢長是什么意思

- 逢长是什么意思

- 逢門是什么意思

- 逢门是什么意思

- 逢门射法是什么意思

- 逢陈见李是什么意思

- 逢集是什么意思

- 逢雪宿芙蓉山主人是什么意思

- 逢雪宿芙蓉山主人 - 唐·刘长卿是什么意思

- 逢雪宿芙蓉山主人(刘长卿)是什么意思

- 逢颠是什么意思

- 逢齑便吹是什么意思

- 逢:是什么意思

- 逢𰈍是什么意思

- 連是什么意思

- 連七是什么意思

- 連中是什么意思

- 連中貫耳是什么意思

- 連乾是什么意思

- 連便是什么意思

- 連卷是什么意思

- 連及草是什么意思

- 連史紙是什么意思

- 連名狀是什么意思

- 連四是什么意思

- 連四紙是什么意思

- 連城璧是什么意思

- 連娟是什么意思

- 連子銃是什么意思

- 連尹是什么意思

- 連展是什么意思

- 連屬是什么意思

- 連山是什么意思

- 連布是什么意思

- 連廊是什么意思

- 連延是什么意思

- 連弩是什么意思

- 連抱是什么意思

- 連拳是什么意思

- 連挺是什么意思

- 連昌宫是什么意思

- 連枝是什么意思

- 連枷是什么意思

- 連梃是什么意思

- 連機碓是什么意思

- 連武是什么意思

- 連母是什么意思

- 連流是什么意思

- 連漪是什么意思

- 連煙繡是什么意思

- 連營是什么意思

- 連狀是什么意思

- 連珠是什么意思

- 連珠琴是什么意思

- 連珠雙鐵鞭是什么意思

- 連珠骨是什么意思

- 連環車是什么意思

- 連眉是什么意思

- 連石是什么意思