生物大分子的激发态

生物大分子的激发态是指蛋白质与核酸等生物大分子吸收能量后,整个大分子能量提高的一种能量状态。分子的能态和分子的运动形式密切相关,分子的运动包括电子的运动以及原子核的振动与分子的转动。激发态是指电子能级的变化,生物大分子的激发态就是生物大分子吸收能量后的电子激发态。

生物大分子的激发态是分子生物物理的重要组成部分。生物大分子吸收能量后可以产生各种变化。因此研究蛋白质及其中的芳香氨基酸的激发态,可以提供关于蛋白质的构象、芳香氨基酸在蛋白质内所处的微环境,及其与相邻残基之间的相互作用、能量转移以及光失活的一些有用的材料,也可以有目的地进行选择性的化学改性,鉴别相邻的氨基酸残基等。对于核酸及其碱基、核苷酸激发态的研究,也可以提供紫外线对核酸损伤的详情,包括结构与能量的相互关系,以及光化产物的鉴别和形成机理。总之,研究分子的激发态。可以为各种能量光对生物大分子的损伤或有益效应提供生物物理学的分析和解释。

1950年以后,随着光谱技术、大分子提纯技术以及低温测量技术的发展,才广泛地开展了有关激发态的定量研究。其中特别是荧光光谱及磷光光谱技术成为研究生物分子激发态的重要手段,由于蛋白质及芳香氨基酸在室温下有很强的荧光,所以发展较快,以后又在低温(液氮)下测量了荧光和磷光。核酸及其组成的发光较弱,只有在解决了低温技术以后才发展起来,所以比蛋白质发光的研究迟十年左右。

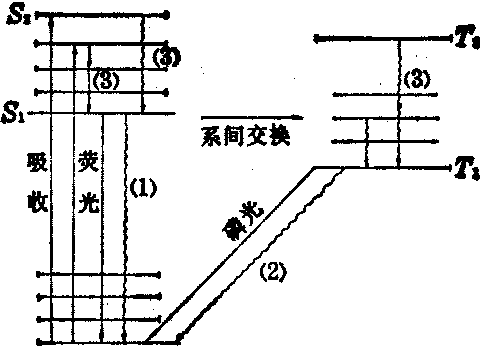

分子的能态 一个处于基态的(S0)分子,吸收光能后被激发而跃迁到最低单线激发态(S1)或更高的单线激发态 (S2等),由于处于更高的单线激发态能量更大,更不稳定,所以很快就丢失一部份能量降到S1。当分子处于S1时,若还具有较高的振动能级,就会在10-12秒期间内,以热能形式释放而下降到最低的振动能级。这两种过程都叫做内转换,处于最低单线态能级的分子,可以多种形式释放多余能量:一种是全部以热能形式释放,分子回到基态(S0)称为失活;另一种是能量在10-9秒内以光子形式辐射而回到S0,这叫做荧光;第三种形式是以热能形式释放一部分能量使分子处于三重态(T),此过程叫做系间交换。处于三重态的分子也不稳定,它可以以光子形式释放能量回到基态,这个过程叫做磷光;当然三重态分子也可以失活回到基态而不发光。单线激发态和三重态都是电子激发态,但前者的电子是配对的,两个电子的自旋方向相反,三重态的电子是不配对的,即两个电子自旋互相平行。由单线态到三重态,或者三重态到基态,在量子力学上是禁戒的,禁戒意味着发生的概率很小,但在某些外界条件影响下毕竟还是有可能发生的,所以磷光的寿命比荧光长。还有一种可能是处于三重态的分子,由于得到某些能量,它又可能回转到S1,然后再以光子形式释放,这种发光本质上与荧光一样,只是时间上晚一些,所以叫做延迟荧光。

图 分子激发的能级跃迁图

(1)与(2)是失活过程,(3)是内转换

不同分子的荧光与磷光都有不同的光谱形状及峰值波长;不同分子也有不同的发光量子效率,即发射的光量子数与被吸收光量子数的比值,这叫做绝对量子效率:若是强度的比值则叫做相对量子效率。一个分子的发光,由于其本身或外界条件的影响往往会导致发光强度的减弱,称为猝灭作用; 由于内在条件产生的猝灭叫做内猝灭,例如仅仅由于物质的浓度增加而产生的浓度猝灭就是一种内猝灭;由于外部条件而引起的猝灭叫做外猝灭,如由于杂质产生的杂质猝灭,由于氧而产生的氧猝灭等。研究发光的各种特征及参量,可以反映激发态的各种过程,如单线态与三重态及其能级大小、内转换与系间交换、荧光与磷光以及弛豫过程等等,这些都属于光物理过程。至于激发态分子会产生什么中间产物或其它的化学变化则属于光化学的范畴,两者很难截然分开,都是激发态的研究内容。近年来发展了快速光谱,就可在毫微秒或微微秒时间内观测到一些瞬变产物,对进一步了解这些物理与化学过程提供了有力的手段。

蛋白质的激发态 组成蛋白质常见的氨基酸有20种,但能发光的只有苯丙氨酸、酪氨酸与色氨酸等芳香氨基酸,它们的共同特点是含有苯、酚以及吲哚等芳香环,这些都是所谓共轭结构,其中有活动范围很大的电子(称为π电子)结构,α电子不是定位于单个原子上,所以易于被激发而处于激发态。在室温下研究蛋白质及氨基酸的发光,可以了解分子的单线激发态的能级大小、寿命及量子效率等;在低温下的研究不仅可测定其荧光,而且还可以测定磷光及二者的比值等,更重要的是对分子的三重态可以有较多的了解。

三种芳香氨基酸的能级次序是: 苯丙氨酸>酪氨酸>色氨酸。它们都可在室温与低温下发光。游离苯丙氨酸可以发光,但在多肽或蛋白质中只有在不含酪氨酸与色氨酸而只含有苯丙氨酸的情况下(如多粘素菌B与短杆菌肽S)才能测出苯丙氨酸的发光。纯粹酪氨酸构成的多肽,其荧光与磷光量子效率都比酪氨酸低,但是两者的最大发光波长及磷光的寿命则与酪氨酸相似。色氨酸的荧光在pH=10时由于氨基去质子化而加强,而在更高pH值或pH≤3时荧光就猝灭。室温下色氨酸的荧光最大波长决定于溶剂性质,蛋白质中的色氨酸也有类似现象,由此可推论出色氨酸残基在蛋白质内部所处的极性环境。

Teale (1960年)把蛋白质分为两大类: A类蛋白质是只含酪氨酸不含色氨酸的蛋白质,这类蛋白质的激发光谱与酪氨酸的激发光谱一致,即其发光是由酪氨酸提供的。B类蛋白质是兼含酪氨酸与色氨酸的蛋白质。它的激发光谱与色氨酸的激发光谱一致,说明其发光主要是由色氨酸提供。因此,只要蛋白质中含有色氨酸,它的发光总是由色氨酸提供的。例如人的血清清蛋白,每一分子中含有17个酪氨酸与1个色氨酸,但它仍表现为色氨酸发光的特点。1977年发现还有一类C类蛋白质,即只含有苯丙氨基酸的蛋白质,具有苯丙氨酸的发光特点,如青豆的超氧化歧化酶,每个酶分子中含有9个苯丙氨酸。另外在鱼肌肉中的拟清蛋白以及在马肝中的肝铜蛋白也属于C类蛋白质。

B类蛋白质和A类蛋白质在许多方面都有不同的表现。室温下B类蛋白质的色氨酸荧光光谱的峰位和游离色氨酸的荧光峰相比都向长波方向移动,叫做红移,在不同蛋白质中,这种位移的大小相差很大,可从315nm到345nm。但是A类蛋白质的荧光峰位则基本上与游离酪氨酸相同。B类蛋白质的荧光量子效率为游离色氨酸的一半,这说明吸收的能量丢失了一半,而A类蛋白质的荧光量子效率只及游离酪氨酸的1/5~1/10(φ<0.04),能量丢失得更多。在77°K下,A类蛋白质的荧光最大波长稍有蓝移,即向短波方向移动。荧光量子效率稍有增加但仍低于自由酪氨酸; B类蛋白质在77°K下的荧光峰位都相同 (λF=325nm), 而荧光量子效率与室温时相比变动大得多 (0.04~0.6)。低温下B类蛋白质的磷光也与游离色氨酸相似,磷光量子效率变化也很大,但都比游离色氨酸小得多,说明在三重态能级上也有猝灭作用。

核酸的激发态 核苷酸的最低单线激发态及三重态荧光量子效率都较低,系间交换的量子效率也相当小,但仍比磷光量子效率大。所以不论是单线态还是三重态,通过失活丢失的能量都是较大的。核苷酸的荧光在室温下往往被猝灭,这是因为单线激发态很容易失活的缘故。室温下荧光寿命比10-11秒还短,量子效率只及低温时的10-3,系间交换的量子效率则小于10-3。几种核苷酸激发时,按其单线态激发能级大小排列如下: A>U>T>G>C; 而三重态的能级次序是: C>U>G>A>T。

二核苷酸内的碱基之间有显著的堆集作用 (即碱基与碱基的相互作用)。堆集的二核苷酸常具有宽而无结构的荧光光谱,与单核苷酸相比有较大的红移,这种谱带叫做激发二聚体的发光光谱。激发二聚体是激发的生色团(或分子)与邻近的相同而未激发的生色团(或分子)之间相互作用形成,它是激发络合物的一种特殊形式。激发络合物是指一激发态的分子与另一基态分子形成的络合物。在二核苷酸中的相邻碱基之间也有三重态的能量转移。碱基三重态的相对能量次序是: U>C>AH+>G>T->A>T。

核苷酸缔合到多聚物中就相互靠得很近,彼此相互作用的结果改变了激发状态。多核苷酸在77°K下可形成单线态激发二聚体。双股的多聚脱氧腺苷酸胸苷酸(polyd AT) 及二核苷酸腺苷酸与胸苷酸形成的发光特点相似,也可以观察到一个单线态的激发二聚体。用激发光谱证明,它是通过A与T吸收的能量分居的。三重态定位在中性的胸腺嘧啶,而不是定位在胸腺嘧啶的负离子上(T-)。

DNA的单线态也以激发二聚体的荧光表现出来。激发二聚体的荧光强度与DNA中的不同AT百分比有一定的关系。DNA中的能量若被G-C碱基对捕获就发生猝灭;若为A-T碱基对捕获仍有很小的概率形成胸腺嘧啶的三重态。DNA的磷光是来自胸腺嘧啶的三重态,因为胸腺嘧啶具有最低的三重态能级。在所有的DNA中都有同样的胸腺嘧啶三重态,三重态的效率则随A-T含量而变化。

核苷与核苷酸在室温下的荧光与低温不同处在于光谱加宽而无结构并失去了红移,荧光量子效率大大降低,如胸腺嘧啶单核苷酸(TMP)在低温下是10-1,在室温下则是1.2×10-4。室温下碱基单线态能级的次序是:A>U>C>T>G。DNA在室温下的荧光与碱基相比是光谱加宽并有些红移,荧光的最大波长是在340~350nm范围内,此范围正是碱基荧光峰的位置。DNA在室温下的荧光量子效率很低,只有2×10-5。

- 穆陵关是什么意思

- 穆雷纳是什么意思

- 穆雷纳是什么意思

- 穆青是什么意思

- 穆青是什么意思

- 穆青是什么意思

- 穆青是什么意思

- 穆青是什么意思

- 穆青散文选是什么意思

- 穆顺(B)是什么意思

- 穆顿是什么意思

- 穆麟德是什么意思

- 穆默是什么意思

- 穆齐尔是什么意思

- 穉是什么意思

- 穊是什么意思

- 穋是什么意思

- 穑是什么意思

- 穑是什么意思

- 穑人是什么意思

- 穖是什么意思

- 穗是什么意思

- 穗是什么意思

- 穗乎不得获,秋风至兮殚零落。是什么意思

- 穗序大黄是什么意思

- 穗序大黄是什么意思

- 穗状鱼栖苔是什么意思

- 穗积重远是什么意思

- 穗积陈重是什么意思

- 穗花荆芥是什么意思

- 穗花荆芥是什么意思

- 穗花香科科是什么意思

- 穗花香科科是什么意思

- 穗选法是什么意思

- 穗郊侨讯是什么意思

- 穜稑是什么意思

- 穞豆衣(图358)是什么意思

- 穟是什么意思

- 穤是什么意思

- 穧是什么意思

- 穨是什么意思

- 穨()(tuí)是什么意思

- 穪是什么意思

- 穫是什么意思

- 穬麦是什么意思

- 穬麦蘖是什么意思

- 穭是什么意思

- 穮是什么意思

- 穰是什么意思

- 穰是什么意思

- 穰是什么意思

- 穰侯宠是什么意思

- 穰穰是什么意思

- 穰穰是什么意思

- 穰穰是什么意思

- 穰穰满家是什么意思

- 穰苴是什么意思

- 穰苴执法是什么意思

- 穱是什么意思

- 穴是什么意思