生命传播结构

生命传播结构

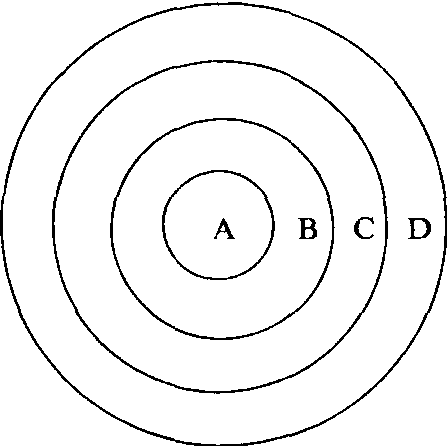

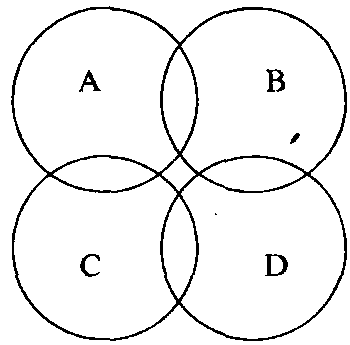

又称“生活传播结构”。是我国学者从文化学角度,对我国古代民族生命状态的传播活动之各要素关系的模式化说明。1988年提出。其结构图形如下:

☚ 印刷术 印刷媒介 ☛

- 黄庭坚《云涛石》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚(《全宋词》ⅰ:385)是什么意思

- 黄庭坚《写真自赞》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《北窗》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《千秋岁》是什么意思

- 黄庭坚《千秋岁(苑边花外)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《南乡子(诸将说封侯)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《南乡子重阳日,宜州城楼宴集,即席作。》是什么意思

- 黄庭坚《南歌子(槐绿低窗暗)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《又答斌老病愈遣闷二首》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《双井茶送子瞻》是什么意思

- 黄庭坚《双井茶送子瞻》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《听宋宗儒摘阮歌》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《和李才甫先辈快阁》 - 宋山水诗赏析是什么意思

- 黄庭坚《和陈君仪读太真外传五首(其四)》是什么意思

- 黄庭坚《品令(凤舞团团饼)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《夜发分宁寄杜涧叟》是什么意思

- 黄庭坚《夜发分宁寄杜涧叟》 - 宋山水诗赏析是什么意思

- 黄庭坚《奉答李和甫代简二绝句》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《好事近》是什么意思

- 黄庭坚《子瞻诗句妙一世,乃云效庭坚体,盖退之戏效孟郊、樊宗师是什么意思

- 黄庭坚《定风波》是什么意思

- 黄庭坚《定风波(万里黔中一漏天)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《定风波次高左藏使君韵》是什么意思

- 黄庭坚《寄贺方回》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《寄题荣州祖元大师此君轩》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《寄黄几复》是什么意思

- 黄庭坚《寄黄幾复》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《寺斋睡起二首》是什么意思

- 黄庭坚《少年心》是什么意思

- 黄庭坚《归田乐引》是什么意思

- 黄庭坚《归田乐引(对景还消瘦)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《念奴娇》是什么意思

- 黄庭坚《念奴娇(断虹霁雨)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《戏呈孔毅父》是什么意思

- 黄庭坚《戏呈孔毅父》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《新喻道中寄元明用觞字韵》是什么意思

- 黄庭坚《望江东》是什么意思

- 黄庭坚《望江东(江水西头隔烟树)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《木兰花令(凌歊台上青青麦)》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次元明韵寄子由》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次元明韵寄子由(其三)》是什么意思

- 黄庭坚《次韵伯氏长芦寺下》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次韵子瞻以红带寄王宣义》是什么意思

- 黄庭坚《次韵子瞻以红带寄眉山王宣义》是什么意思

- 黄庭坚《次韵子瞻武昌西山》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次韵子瞻题郭熙画秋山》是什么意思

- 黄庭坚《次韵子瞻题郭熙画秋山》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次韵幾复和答所寄》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次韵文潜》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次韵柳通叟寄王文通》是什么意思

- 黄庭坚《次韵柳通叟寄王文通》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次韵王荆公题西太一宫壁二首》是什么意思

- 黄庭坚《次韵盖郎中率郭郎中休官二首》是什么意思

- 黄庭坚《次韵石七三六言》是什么意思

- 黄庭坚《次韵裴仲谋同年》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次韵马荆州》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《次韵黄斌老所画横竹》是什么意思

- 黄庭坚《次韵黄斌老所画横竹》鉴赏、赏析和解读是什么意思

- 黄庭坚《武昌松风阁》是什么意思