琵琶

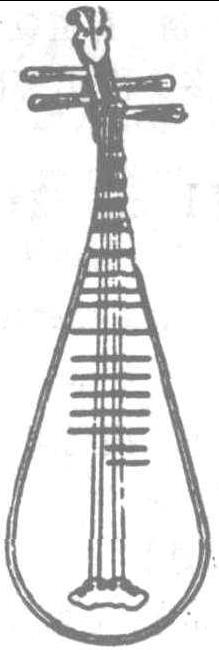

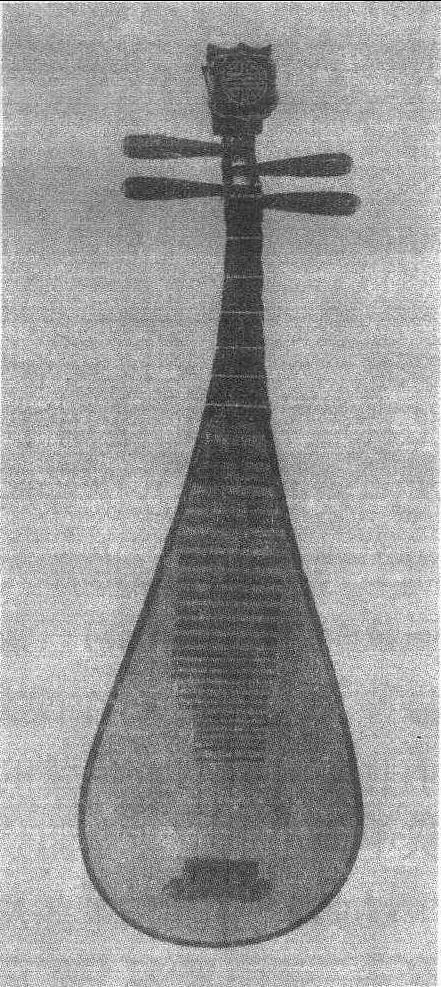

弹拨乐器。原名“批把”。“批把本出于胡中,马上所鼓也。推手前日批,引手却日把,象其鼓时,因以为名也” (刘熙《释名·释乐器》)。秦人据鼗的形制,创造出一种长柄、皮面、圆形音箱,竖抱演奏的乐器“弦鼗”。后不断改进,汉时发展为具有多种形制的圆形直颈乐器,如秦琴、阮、月琴等。南北朝时,西域的曲颈琵琶传人,隋唐时发展为具有多种形制的半梨形曲颈乐器,如龟兹琵琶、忽雷、五弦等。唐宋以后,经不断改进,遂定形。半梨形音箱,桐木薄板蒙面,琴颈向后弯曲,琴颈、琴面上设四相十三品,张四弦。演奏法由横抱改为竖抱,由用拨子弹奏改为用五指弹奏。演奏技法丰富,音域宽,音量较大,音色明快,具有较强的表现能力,既用于为戏曲、曲艺、歌舞伴奏,也用于独奏、合奏。

琵琶

古代弹拨乐器。秦代,人们将鼗鼓(手摇鼓)安上弦,制成一种直柄,园形音箱,竖抱演奏的弹拨乐器,称“弦鼗”,又叫琵琶。西汉傅玄曾作《琵琶赋》。汉武帝时,人们参考琴、筝、筑、箜篌的构造,创制了一种圆形音箱,长柄四弦,十二栓的弹拨乐器,也称琵琶,后人称秦汉琵琶。琵琶得名于演奏方法,琵是右手向前弹,向后弹是琶。秦、汉至唐一段时期,凡是用这两种手法抱在怀中演奏的乐器统称为琵琶。唐代以后,琵琶专用于称呼梨形音箱的四弦琵琶,直柄园形的琵琶,则称为阮咸。半梨形音箱的曲颈琵琶,是东晋时由印度传入中国的。它曲颈、四弦,四柱,横置胸前,用拔子或手演奏。唐宋时期琵琶的形制为: 半梨形音箱,薄桐木板蒙面,琴颈向后弯曲,四相九——十三品,四弦,用手或义甲弹拨。琵琶音域宽广,音色清脆,明亮而淳厚,常用于独奏,器乐合奏,戏曲、曲艺的伴奏。隋唐时,主要用于歌舞伴奏,可以演奏雄壮慷慨的武曲,也可演奏抒情幽雅的文曲。

琵琶

一种古老的弹拨乐器,又名“批把”。古人以推手向前为“批”,以引手向后为“把”,故按琵琶的演奏手法为它定了名。流于唐代的琵琶主要有三种:秦琵琶、曲项琵琶、五弦琵琶。秦琵琶出现在秦代或秦以前,是北方人民制造的,又称“弦鼗”,是一种直柄、圆形音箱、竖抱演奏的弹拨乐器。到汉代定型为四弦十二品位,被称为“秦汉子”。刘长卿《王昭君》诗云:“琵琶弦中苦调多,萧萧羌笛声相和。”咏的就是这种琵琶。曲项琵琶是一种曲颈、梨形音箱的四弦乐器,曾流行于中亚、西亚地区,汉代流行于西域(今新疆地区)而为中国人所见。它在龟兹(今新疆库车一带)得到改造,成为龟兹音乐的主奏乐器。北魏以来,龟兹琵琶及其演奏家大批来到中原,引起琵琶乐的盛行。岑参诗说:“琵琶长笛曲相和,羌儿胡雏齐唱歌。”刘禹锡诗说:“大弦嘈囋小弦清,喷雪含风意思生。”元稹诗说:“琵琶宫调八十一,旋宫三调弹不断。”白居易诗说:“四弦千遍语,一曲万重情。”“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。”咏的都是曲项琵琶。五弦琵琶也是出自西域的乐器,比曲项琵琶多置一弦。在新疆克孜尔壁画及敦壁画中,均有五弦琵琶,说明它也是龟兹音乐的主奏乐器。韦应物《五弦行》、元稹《五弦弹》、白居易《五弦》、《五弦弹》、张祜《五弦》、《王家五弦》等诗篇,都歌咏了这种琵琶。今天使用的四弦、半梨形音箱琵琶,便是在曲项琵琶和五弦琵琶的基础上发展而成的。

琵琶pípá

弹拨乐器,有四根弦,琴身呈瓜子形,上有长柄,柄端弯曲。

琵琶pípá

〈名〉一种民间流行的乐器:弹奏琵琶│琵琶独奏│琵琶别抱。

枇杷;琵琶

◉ 枇杷pí·pá 名 常绿小乔木,叶子长椭圆形,花小,白色。果实淡黄色或橙黄色,外皮上有细毛。生长在较温暖的地区,果实可以吃,叶子和核可入药。〈例〉~止咳露/ 良种~/ 我最喜欢吃甜甜的本地~。

◉ 琵琶pí·pá 名 弦乐器,用木料制成,有四根弦,下部为瓜子形的盘,上部为长柄,柄端弯曲。〈例〉弹拨~/ 《十面埋伏》是~独奏曲/ ~是在西汉“裁筝筑”的基础上逐步发展起来的/ 千呼万唤始出来,犹抱~半遮面。

琵琶pí·pa

一种四弦弹奏乐器,长柄,柄端稍弯曲: 云儿听说,只得拿起~来,唱道,“两个冤家都难丢下,想着你来又记着他。”(二八·642)

彈撥樂器。初名批把,見《釋名·釋樂器》。原流行於波斯、阿拉伯等地,漢代傳入我國。後經改造,圓體修頸,有四絃、十二柱,俗稱“秦漢子”。一說,我國秦末,百姓苦長城之役,絃鼗而鼓之,琵琶即始於此。(見晉·傅玄《〈琵琶賦〉序》。)南北朝時又有曲項琵琶傳入我國,四絃,腹呈半梨形,頸上有四柱,横抱懷中,用撥子彈奏,即現今琵琶的前身。唐宋以來經不斷改進,柱位逐渐增多,改横抱爲豎抱,廢撥子,用手指彈奏。

琵琶

(《清朝續文獻通考》)

即劍魚。

琵琶pí·pa

❶旧时仵作行谓腿。《切口·仵作》:“琵琶: 腿也。”

❷旧时卖糖果行谓糖茨菇片。《切口·卖糖果者》:“琵琶:糖茨菇片也。”

❸天津地区市井谓鸭子。

琵琶【同义】总目录

琵琶绕殿雷鼙婆秦汉子

琵琶

弦乐器名。白居易《琵琶行》:“千呼万唤始出来,犹抱~半遮面。”岑参《白雪歌送武判官归京》:“中军置酒饮归客,胡琴~与羌笛。”

弹拨乐器

弦子 三弦

弹拨乐器名:璈 冬不拉 曼陀林

筝:筝(古筝;秦筝;锦筝;鸣筝) 东宛钿蝉

筝的美称:凤筝 鸾筝 瑶筝 玉筝 金筝 冰弦玉柱

有云状图饰的筝:云筝

用银装饰的筝:银筝

阮:阮(阮咸;阮琴;大~;中~;小~)

瑟:瑟(赵瑟;清瑟;鸣瑟) 文鹄 牺氏琴

瑟的美称:宝瑟

漆有织锦纹的瑟:锦瑟

琵琶:琶 鹍柱 鼙婆 鞞婆 烧槽 怀风 枇杷 石槽 公弦 四弦 圆腹 秦汉子 绕殿雷 绕殿雷

琵琶一类弦乐器:鹍弦铁拨 鹍弦铁板铁拨鹃弦 铁拨铜槽

弹拨弦乐的工具:铁拨

弹筝或琵琶等弦乐器的银制假指甲:银甲 银指甲

160.琵琶(p2064.1)

书证引作: 《宋书·乐志一》: “琵琶,傅玄《琵琶赋》曰: ‘汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐,欲从方俗语,故曰琵琶,取其易传于外国也。’《风俗通》云: ‘以手琵琶,因以为名。’”

按:书证引法失当以致失误者二:

一、由《宋书·乐志》而转引《风俗通》致失卷次、篇目,造成不确。其书共十卷, 版本甚多,如: 《百子全书》、《丛书集成·总类》、《四部丛刊》、《四部备要》、《四库全书·子部·杂家类》等均可直接称引作:汉·应劭《风俗通义·六·批把》。则时代作者、书名、卷次、篇目俱全矣。

二、因转引《宋书》以致引文不确, “以手琵琶”,文理不通,原文作“以手批把”, 《宋书》引误于前,《辞源》转引《宋书》承讹于后。乐器以演奏方式得名,故两字原皆从手得意, 后乃以从“琴”而另造形声字作: “琶琶”。然引历史文献还须尊重历史,原文照引,不得以今字妄改古书也。

琵琶

推拿穴位。出《小儿推拿广意》。位于肩前方。《厘正按摩要术·立法·按法》: “琵琶在肩井下,以大指按之,能益精神。”

琵琶

中国民族弹拨乐器。大致源于秦“弦鼗”,后改进自印度传入的曲项琵琶。琴体4部分(共鸣箱、相、品、弦),曲项,梨形,张弦4根,约长97~100 cm。4世纪定为4弦4柱(相);明代4相9品;清代4相10品;本世纪初12品至6相18品,音域3个8度;1949年以后6相25品,12个半音。琵琶曲分大曲、小曲,代表曲目:《十面埋伏》、《海青拿天鹅》、《将军令》等。

琵琶

又作批把。弹拨乐器。汉刘熙《释名·释乐器》:“批把,本出于胡中,马上所鼓也。推手前日批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名。”汉应劭《风俗通义》: “此近世乐家所作,不知谁也。以手批把,因以为名。长三尺五寸,法天地人与五行;四弦,象四时。”晋傅玄《琵琶赋》:“汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐。今观其器,中虚外实,天地之象也;盘圆柄直,阴阳之序也;柱十有二,配律吕也;四弦,法四时也。以方语目之,故云琵琶,取其易传于外国也。”其来源说法不一,形制、品种多样。大体可分为圆形音箱和半梨形音箱两个系统。宋陈旸《乐书·乐图论》即载有大琵琶、小琵琶、直颈琵琶、曲颈琵琶、秦汉琵琶、龟兹琵琶等多种名目,并绘其图形。*敦煌石窟、*高昌石窟、*龟兹石窟壁画中,均绘有很多演奏琵琶的图像。弹时用拨或手。隋唐时主要用于歌舞伴奏,高昌乐、龟兹乐、疏勒乐、安国乐、天竺乐等均用之。宋元时也用于说唱、戏曲伴奏。琵琶传至今日,又有更大发展。

琵琶

又作批把。弹拨乐器。汉刘熙《释名·释乐器》:“批把,本出于胡中,马上所鼓也。推手前日批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名。”汉应劭《风俗通义》: “此近世乐家所作,不知谁也。以手批把,因以为名。长三尺五寸,法天地人与五行;四弦,象四时。”晋傅玄《琵琶赋》:“汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐。今观其器,中虚外实,天地之象也;盘圆柄直,阴阳之序也;柱十有二,配律吕也;四弦,法四时也。以方语目之,故云琵琶,取其易传于外国也。”其来源说法不一,形制、品种多样。大体可分为圆形音箱和半梨形音箱两个系统。宋陈旸《乐书·乐图论》即载有大琵琶、小琵琶、直颈琵琶、曲颈琵琶、秦汉琵琶、龟兹琵琶等多种名目,并绘其图形。*敦煌石窟、*高昌石窟、*龟兹石窟壁画中,均绘有很多演奏琵琶的图像。弹时用拨或手。隋唐时主要用于歌舞伴奏,高昌乐、龟兹乐、疏勒乐、安国乐、天竺乐等均用之。宋元时也用于说唱、戏曲伴奏。琵琶传至今日,又有更大发展。

琵琶

民间拨奏弦鸣乐器。古时将右手向前弹出曰“琵”,向后弹进曰“琶”,是弹奏时的两个基本手法。凡是用这种两个手法抱在怀中弹奏的乐器,在早期都称为琵琶。琵琶主要有圆形音箱和半梨形音箱两种。相传在秦末时就已有了圆形琵琶,到隋唐时代,琵琶已经用于歌舞的伴奏,用拨子弹奏,节奏鲜明。到了宋元时代,因说唱、戏曲的兴起,琵琶的音域也逐渐扩大,演奏形式由横弹改为竖弹;弃掉拨子,用手指弹奏,大大提高了琵琶的表现力。琵琶曲有大曲小曲之分,大曲又有文武之分。文曲宜于表现文静细腻、柔和美妙的情趣,如《汉宫秋月》、《夕阳箫鼓》;武曲适于表现威武雄健、豪放爽朗的气概,如 《十面埋伏》等。

琵琶

中国古代弦乐器。其形制及来源有多种。其一,为圆体而长颈,四弦,有十二柱,合为二十声,用木片拨奏。始于秦代,秦始皇大征民夫修长城,百姓嗟怨,在鼗鼓上安弦而弹奏,伴歌以示不满,又称 “秦汉子”。至唐初,复弃木拨而用手弹奏, 故又称“琵琶”。 另一种, 其体似筝, 四弦,施柱弹之。始于汉代,与昆弥和亲,遣乌孙公主出塞,遂仿筝、筑之体而制,以便于马背弹奏者。至唐代称为“云和琵琶”,增为十二弦。有乐师裴神符最擅弹奏,并自制《胜蛮奴》、《火凤》、《倾杯乐》等三曲,声调清美,深得唐太宗赏识。第三种为弯头、长颈、宽腹、圆背,亦为四弦,而有十三品,其体大小不等。唐代,杨贵妃善弹之。天宝年间(742—756),宦官白秀正在西蜀得一双凤琵琶,归献杨贵妃,曾在梨园独奏,音韵凄清,如飘云外。当时诸王、公主等权贵,争为其弟子。到宋代,宋太宗最喜爱琵琶,曾将四弦者增为五弦,以比于琴,并加十二柱隔之。上隔四柱为浊声 (即低音),下隔四柱为清声 (高音),中间为正声 (中音)。又亲制琵琶弹奏曲多种,如《凤来仪》、《九曲清》、《朝天乐》、《奉宸欢》、《寰海清》、《宴蓬莱》、《帝台春》等皆是。至元代,蒙古军队远征西域,又得到三十六弦、七十二弦两种琵琶,为中原所无。其他琵琶,又有二弦、六弦、七弦、八弦等多种,流传于民间。此外,南北朝时,由西域还传入一种“曲项琵琶”,又称“胡琵琶”,到唐代亦较为流行,宋代尤盛,教坊奏乐多用之。今之琵琶,除专称外,又分出月琴、阮咸、秦琴、三弦等不同品种。

琵琶Pipa

中国弹拨乐器。早在秦、汉时已有琵琶的名称(当时亦写作批把),但当时所称“琵琶”是弹拨乐器的总称。现代的琵琶大约在公元5世纪左右由西域传入,隋唐时已基本定型并广泛流传,据史籍记载,唐代宫廷十部乐中有八部乐的乐队编制中配置了琵琶,唐人段安节所著的《乐府杂录》中,生动地记载了唐代市民们在街道上搭台举行琵琶演奏比赛的盛况,唐代诗人白居易的《琵琶行》更是细致的描绘了琵琶演奏的技艺,由此可见琵琶已成为当时音乐生活中的一种重要乐器,演奏技巧也已高度发展。经历代演奏者的改进,至今形制已趋统一。现代的琵琶为木质半梨形音箱,四弦,六相24(或25)品(最多者有安装28品的),相邻的相和品之间的音程关系均为半音,按十二平均律定音。演奏时将琴身竖立在左腿上,左手持琴并用左手指按弦,右手手指戴假指甲拨弦发音。传统的琵琶用丝弦,现均用金属或尼龙弦,四条弦由细到粗分别称为子弦、中弦、老弦和缠弦,其定音为a、e、d、A。用五线谱记谱时用大谱表,或在一行谱表中用更换谱号的方法记谱。琵琶的音域为A—#g2(24品琵琶)或a2(25品琵琶)、c3(28品琵琶),分为四个音区,低音区A—g,音色深沉、浑厚,余音较长;中音区a—d2,音色明朗、圆润;高音区d2—a2,音色脆而亮;b2以上为极高音区,发音纤细而干。琵琶的左、右两手均有高度发展的演奏技巧,左手除按音外,还有吟(按弦时左右摇动,使得到颤动的余音)、打(用手指打弦,使发出轻微的音)、推(用指横推弦,使弦逐渐繃紧而将音逐渐升高,产生无级滑音的效果)、绞(用手指将相邻的二条弦或三、四条弦绞在一起而使发出一种噪音);右手技巧有:弹(食指向外弹弦)、挑(大指向内挑弦)、勾、抹、双弹、双挑、分、滚、轮、扫、划、拂、摇指等。琵琶还能演奏双音及三音或四音和弦,在乐队中不但经常作为主要旋律乐器,也常用作和声性的伴奏乐器。

传统的琵琶为四相十品或十二品,演奏时不是直持而是横抱,不用手指弹奏而用拨子拨弦,现今在福建南音音乐中尚有使用。

琵琶

琵琶是拨奏弦鸣乐器。由秦代的“弦北鼓”发展而来,本作“批把”。汉代刘熙在《释名·释乐器》中写到:“批把本出于胡中,马上所鼓也。”经过历代的不断完善,到唐宋时期才逐渐形成现代的形制。音箱呈半梨形,以桐木板蒙面,琴颈向后弯曲,颈与面板上“相”和“品”,张弦四根。原演奏姿势为横抱,现改为竖抱; 奏法由拨子弹奏改为右手五指(近年多带假指甲)弹奏。琵琶的定弦现为缠弦定A、老弦定d、中弦定e、子弦定a。六相二十三品琵琶的音域为A—d3可超过三个八度。低音区音色粗犷、低沉; 中音区音色明亮、柔美; 高音区音色清脆、坚实。琵琶的弹奏技法极为丰富,主要为右手的弹挑、扫拂、摭分、抹勾、轮、滚、摇等; 左手的吟、揉、推、拉、带、打、擞等。琵琶还有一些特殊的技法如煞弦、绞弦、拍、提、摘等,是依靠左右手配合演奏出噪音,在乐曲中造成特殊的艺术效果,常用于武曲渲染气氛。琵琶的表现力丰富,既能独奏、又能伴奏,也是民族器乐合奏中的重要弹拨乐器。著名的琵琶古曲有《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《月儿高》、《阳春古曲》、《飞花点翠》、《海青拿天鹅》、《龙船》、《大浪淘沙》、《夕阳箫鼓》。近现代新编曲目有《改进操》、《虚籁》、《彝族舞曲》、《狼牙山五壮士》、《天山之春》、《火把节之夜》、《草原英雄小姐妹》、《浏阳河》等。

琵琶

琵琶

拨弦乐器。音箱呈半梨形,以桐木板蒙面,琴颈向后弯曲,颈与面板上设“相”和“品”,张4弦,按四、五度关系定弦。演奏方法为竖抱,5手指弹奏,为独奏和合奏的重要民族乐器。近代通行的琵琶为4相13品,现增至6相23品,能奏所有半音。

琵琶

pipa(4-stringed Chinese lute)

琵琶

pipa;four-stringed Chinese lute;ballon guitar

琵琶

pipa

琵琶

pipa—plucked string instrument with a fretted fingerboard

- 静定是什么意思

- 静寂是什么意思

- 静心是什么意思

- 静态是什么意思

- 静思养神是什么意思

- 静息是什么意思

- 静悄悄是什么意思

- 静摩擦是什么意思

- 静斋是什么意思

- 静极思动是什么意思

- 静止是什么意思

- 静止锋是什么意思

- 静物是什么意思

- 静电是什么意思

- 静电复印是什么意思

- 静电屏蔽是什么意思

- 静电感应是什么意思

- 静电计是什么意思

- 静穆是什么意思

- 静肃是什么意思

- 静脉是什么意思

- 静脉曲张是什么意思

- 静脉炎是什么意思

- 静观是什么意思

- 静观默察是什么意思

- 静谧是什么意思

- 静静是什么意思

- 静默是什么意思

- 靛是什么意思

- 靛蓝是什么意思

- 靛青是什么意思

- 非是什么意思

- 非亲非故是什么意思

- 非人是什么意思

- 非企业法人是什么意思

- 非但是什么意思

- 非典型肺炎是什么意思

- 非再生资源是什么意思

- 非凡是什么意思

- 非分是什么意思

- 非分之想是什么意思

- 非刑是什么意思

- 非卖品是什么意思

- 非同儿戏是什么意思

- 非同凡响是什么意思

- 非同寻常是什么意思

- 非同小可是什么意思

- 非君莫属是什么意思

- 非命是什么意思

- 非处方药是什么意思

- 非婚生子女是什么意思

- 非官方是什么意思

- 非常是什么意思

- 非徒是什么意思

- 非得是什么意思

- 非我族类是什么意思

- 非我族类,其心必异是什么意思

- 非我莫属是什么意思

- 非战之罪是什么意思

- 非斯是什么意思